| Titel: | Beschreibung und Abbildung eines sehr einfachen Apparates zum Beuchen der Kattune und Leinwande, mit beträchtlichem Gewinn an Zeit, Brennmaterial und Lauge. |

| Autor: | Dr. phil. Johann Gottfried Dingler [GND] |

| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung und Abbildung eines sehr einfachen Apparates zum Beuchen der Kattune und Leinwande, mit beträchtlichem Gewinn

an Zeit, Brennmaterial und Lauge.

Vom Herausgeber.

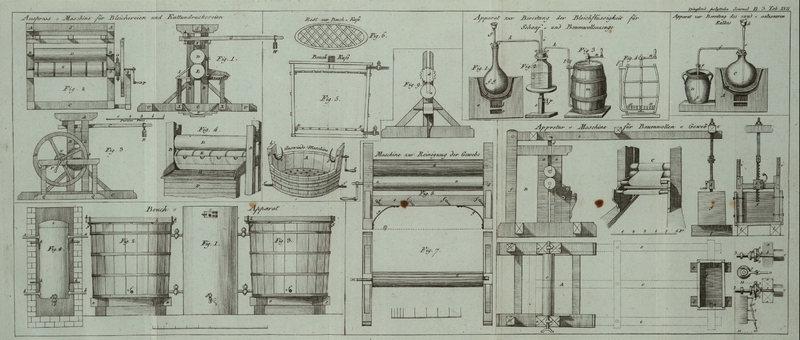

Mit Abbildungen Tab. XVII.

Beschreibung eines neues Apparats zum Beuchen der Kattune und Leinwand.

Das Bleichen der Linnen und der Baumwolle machen einen der

wichtigsten Gegenstaͤnde im Haushalte, so wie in den mit jenen

beschaͤftigten Gewerben und Fabriken aus; denn von dem guten und

unschaͤdlichen Bleichen haͤngt hauptsaͤchlich der Absaz der

Leinwande und der verschiedenen Baumwollenerzeugnisse ab. Ich glaube daher den

Lesern dieses Journals durch Mittheilung eines sehr zweckmaͤssigen Apparates

um so mehr einen angenehmen Dienst zu erweisen, da sich dieser Apparat bereits durch

lange Erfahrung bewaͤhrt hat.

Die auf Tab. XVII. befindliche Abbildung dieses

Apparats ist fuͤr große Bleichanstalten bestimmt. (Eine Vorrichtung mit einer

Beuchkufe ist bereits im ersten Bande meines neuen Journals fuͤr die

Druck-, Faͤrbe- und Bleichkunde beschrieben und abgebildet.)

Ein solcher Apparat befindet sich seit zehen Jahren in der beruͤhmten

Cattun-Druckmanufaktur der H. H. Schoͤppler und Hartmann in Augsburg,

welche sich desselben bisher mit dem gluͤcklichsten Erfolge bedienen; auch

mehrere andere Etablissements machten bereits mit gleichem Vortheil Gebrauch von

einer solchen Einrichtung; und es ist zu hoffen, daß sie ihrer

Vorzuͤglichkeit wegen in allen Bleichanstalten, wo man Nuͤzliches mit

Zweckmaͤßigem zu vereinigen weiß, Eingang finden werde.

Beschreibung des Apparates.

Fig. 1. ist

die aͤußere Ansicht des Ofens, in welchem der Kessel Fig. 4. eingemauert ist,

durch dessen vier Roͤhren aabb die

Verbindung mit den Beuchbuͤtten Fig. 2. und 3. statt

hat.

c ist eine eiserne Thuͤre oberhalb des Kessels,

um den Kamin zu reinigen.

d ein Hahn zum Ablaufen der Fluͤssigkeit.

Fig. 2. und

3. stellt

die Beuchbuͤtten dar, welche gut in eiserne Reife gebunden sind.

ee sind Gestelle, oder hoͤlzerne Kreuze,

auf welchen die Beuchbuͤtten ruhen.

ff hoͤlzerne Zapfen zum Auslaufen der

Fluͤssigkeit aus den Beuchbuͤtten.

gg eiserne Schliessen, durch welche

hh der hoͤlzerne Riegel geschoben und

befestigt wird.

Fig. 4. ist

der Durchschnitt des zylinderfoͤrmigen Kessels welcher einen

halbkugelfoͤrmigen, aufgenieteten Deckel i

hat.

aa und bb sind

die vier Verbindungsroͤhren, durch deren obere sich die Lauge ergießt und auf

die Zeuge in der Beuchbuͤtte faͤllt; durch die untere aber der Abgang

wieder ersezt wird.

kkkk bedeutet die Brazen, auf denen der Kessel im

Gemaͤuer ruht.

Der Aschen- und der Feuerheerd sind in der Zeichnung nicht sichtbar. Die

Feuerung geschieht von hinten, durch eine besondere Zeichnung sie hier anschaulich

zu machen, waͤre uͤberfluͤssig.

Fig. 5. zeugt

den Durchschnitt der Beuchkufe und

Fig. 6. den

Rost xx, auf welchen die zu beuchende Waare zu

liegen kommt.

Das Ganze richtet sich nach dem beigefuͤgten Maaßstabe. Es faßt jede dieser

Beuchkufen 400 augsburger sogenannte Drittel oder 260 Stuͤck Calicos zu 37 Brabanter

Ellen. Man kann sie aber nach jedem erforderlichen Maaßstabe vergroͤßern.

Der Gebrauch dieses Apparates ist folgender:

In eine der hoͤlzernen Kufen Fig. 2. oder 3. werden auf

das hoͤlzerne Gitter die Kattune oder Leinwande bis unter die obere

Roͤhre a geschichtet, worauf man jene mit einer

schwachen kaustischen Lauge (Kali, dem durch Kalk die Kohlensaͤure entzogen

wurde, um es fuͤr den Beuch- und Bleichprozeß wirksamer zu machen) bis

nahe an die obere Verbindungsroͤhre a

anfuͤllt. Will man sich hierzu keiner Aezlauge bedienen, so kann man auch

blos Aschenlauge nehmen. Im ersten Fall ist eine kaustische Lauge von 1 1/2 Grad,

bei der Aschenlauge hingegen eine zweigraͤdige nach dem hunderttheiligen

Araͤometer anzuwenden. Bei feinen Musselinen u. d. g. feinen Geweben, wo man

sich der rein kalzinirten Pottasche bedient, fuͤllet man die Kufe blos mit

reinem Wasser an und giebt das noͤthige Quantum Pottasche hinzu. Die so

beschickte Kufe wird nun mit Brettern belegt, auf welche Querstuͤcke von Holz

kommen, und dann der Deckel gesezt wird, den ein starker hoͤlzerner, durch

die eiserne Schliessen gg gehender Riegel h fest haͤlt. Es ist nicht noͤthig, daß

der Deckel luftdicht verschlossen, und deßwegen noch ein Sicherheitsventil

angebracht werde. Man giebt nun Feuer unter den kupfernen Kessel, welcher nach einem

Zeitraum von zwei Stunden zum Kochen kommt. Durch das Kochen dehnt sich die

Fluͤssigkeit in dem Kessel aus, ergießt sich kochend durch die Roͤhre

a und faͤllt so auf die Zeuge; dagegen tritt

die Fluͤssigkeit unten aus der Beuchkufe durch die

Kommunikationsroͤhre b immerwaͤhrend in

den Kessel. So wird bei fortgesezter Operation innerhalb 4 bis 6 Stunden das Ganze,

naͤmlich das Fluͤssige, auch in der Beuchkufe zum Kochen gebracht. Man

unterhaͤlt das Kochen noch 6 bis 12 Stunden, je nachdem man die Zeuge mehr

oder weniger beuchen will, und oͤffnet sodann nach einigen Stunden den Deckel der Kufe, laͤßt

die Lauge ablaufen, fuͤllt die Kufe mit kaltem Wasser und nimmt die gebeuchte

oder gelaugte Waare zum Reinigen oder zum Auslegen auf den Bleichplan, aus der

Kufe.

Waͤhrend der Operation des Beuchens wird die andere Kufe beschickt, und wenn

die erste beendet ist und man in der andern die Operation gleich fortsezen will,

werden die Kommunikations-Hahnen der ersten Kufe verschlossen und die der

zweiten geoͤffnet, wodurch das Beuchen einen ununterbrochenen Fortgang

gewinnt.

Jeder denkende Fabrikant und Bleicher wird die Zweckmaͤssigkeit dieses

Apparats einsehen und sich uͤberzeugen, daß durch dessen Anwendung Zeit,

Feuer- und Laugenmaterial erspart werde, indem ein solches Beuchen weit

wirksamer ist als zwei gewoͤhnliche Beuchen.

Eine spezielle Abhandlung uͤber das Bleichen selbst, mit

Beruͤcksichtigung dieses Apparates, werde ich in einem der folgenden Hefte

mittheilen.

Tafeln