| Titel: | Methode, sowohl für die Arbeiter als für die Maschine während des Mischens und Mahlens der Bestandtheile des Schießpulvers die Gefahr im Falle einer Explosion abzuwenden. |

| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. VII., S. 32 |

| Download: | XML |

VII.

Methode, sowohl für die Arbeiter als für die Maschine während des Mischens und Mahlens der Bestandtheile des Schießpulvers

die Gefahr im Falle einer Explosion abzuwenden.

Aus den Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures et Commerce, mitgetheilt in dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. II. Series. N. CCIX. August. 1820. S. 160.

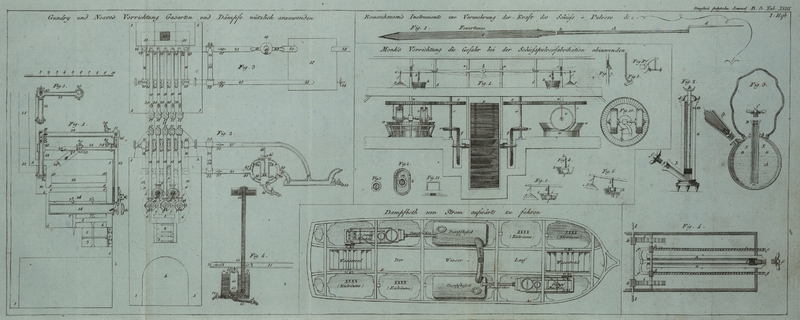

Mit Abbildung auf Tab. XVIII.

Herr Monk erhielt dafuͤr die Silber- Medaille.

Monk's Methode die Gefahr des Schießpulvers abzuwenden.

Wir theilen hier die Beschreibung der Zeichnung woͤrtlich mit; bemerken aber

nur im Auszuge, daß die Herren James Burton, J. G. Children, und Wilh. Ford

Burton, Theilhaber bei Burton u. Comp. bezeugen,

daß diese Vorrichtung von ihrem Fabrikfuͤhrer Jak. Monk erfunden, und in verschiedenen Faͤllen als hoͤchst

zweckdienlich befunden wurde. Hr. Jakob Monk machte diese

Erfindung, nach Aussage des Hrn. James Burton, dd. 11. Maͤrz 1819, vor drei Jahren, und

fuͤhrte dieselbe bey vier Doppelmuͤhlen zu Tunbridge aus. Seit dieser Zeit

hatten mehrere Explosionen statt, sie wurden aber jedesmal durch Hrn. Monk's Vorrichtung fuͤr die Arbeiter gefahrlos,

indem, wie Hr. Ford Burton bemerkt, als eine

Pulvermuͤhle, neben Monk's Pulvermuͤhle, in

die Luft flog, das Wasser durch die Vorrichtung desselben haͤufiger auf das

Pulver fiel, als die Feuerfunken der in die Luft geflogenen Muͤhle. So wurden

bereits 8 Muͤhlen, und mehrere Menschenleben gerettet.

aa in Fig. 1. Tab. XVIII. (im

Originale Tab. IX.) ist ein aus 2 Eisenstangen zusammen gesezter Hebel, dessen Enden

uͤber den beiden Lagersteinen der hier angezeigten Muͤhlen AB sich befinden.Der Uebersezer findet weder A noch B. Es laͤßt sich aber aus dem Folgenden

leicht erklaͤren.

b ist ein Bolzen zur Befestigung der beiden hier sich

beruͤhrenden Hebelstangen, welcher denselben jedoch gestattet sich so zu

bewegen, daß, wenn eine Kraft von unten aufwaͤrts auf die Enden dieser Hebel

bei aa wirkt, sie bei b, wie die punctirten Linien zeigen, einen sehr stumpfen Winkel

bilden.

cc sind zwei laͤnglichte Loͤcher in

den Stangen, welche die Hebel tragen, und durch welche zwei Schrauben laufen, die,

aufgenommen in den beiden senkrechten Pfosten dd, die

zwei befestigten Stuͤzen des Hebels bilden.

ee sind zwei Pfosten in deren jedem sich eine

Oeffnung zur Aufnahme und Befestigung der Enden des Hebels befindet: diese Oeffnung

ist lang genug, um den Hebelstangen jene Lage zu erlauben, welche durch die

punctirten Linien angedeutet ist.

ff zwei eiserne Stangen, jede einzeln an dem Ende

des Hebels bei a fest geschraubt, und die zwei

Schlaͤger gg, aufgehaͤngt erhaltend.

Diese Schlaͤger sind von duͤnnem Eisenbleche in Form einer hohlen dreiseitigen Pyramide,

und an die sie haltenden eisernen Stangen angenietet. Sie sind so nahe als

moͤglich uͤber den aufrechten Stein-Spindeln, und so nahe, als

es die Zimmerung nur immer erlaubt, an den Raͤdern.

hh sind zwei kupferne Ketten, welche mit dem einen

Ende an den Hebelstangen befestigt sind, mit dem anderen aber zwei kupferne Klappen

tragen (i in Fig. 4. 5. 6.), welche die Form

eines umgestuͤrzten walzenfoͤrmigen Bechers von ungefaͤhr vier

Zoll Hoͤhe besizen.

kk zwei eifoͤrmige Tonnen, welche

ungefaͤhr 6 Gallonen Wasser halten, mit einem kreisfoͤrmigen Loche l (Fig. 2. 4. 5. 6.) an dem Boden

derselben, jedes ungefaͤhr 6 Zoll im Durchmesser. Um dieses Loch ist ein

Stuͤck Holz Fig. 3. (in Fig. 2.) an den Boden der

Tonne angeschraubt mit einem kreisfoͤrmigen Falze oder Einschnitte zur

Aufnahme des Bodens der Klappe i.

nn sind zwei kleine Federhaͤlter, die an

den Pfosten befestigt, und in Fig. 7. in

groͤßerem Maaßstabe dargestellt sind. Die Hebelstangen liegen oben auf der

Spize derselben, so daß, wenn das Ende der Hebel in die Hoͤhe steigt,

derjenige Theil desselben, welcher hier auf dem Federhaͤlter aufliegt, sich,

wie die punctirten Linien zeigen, solang abwaͤrts bewegt, bis er uͤber

das Ende des Federhaͤlters abglitscht. Auf diese Weise wird der Hebel solang

gehindert in seine vorige horizontale Lage zuruͤckzukommen, bis er nicht aus

dem Haͤlter ausgeloͤset wird.

Um nun diese ganze Vorrichtung gehoͤrig in Gang zu bringen, stellt man den

Hebel vor allem horizontal, und bringt die Klappe i in

die kreisfoͤrmige Rinne an dem Boden der Tonne k,

so daß sie das Loch in demselben ganz verschließt; man fuͤllt diese Rinne

noch uͤberdieß mit Quecksilber, und dann die ganze Tonne mit Wasser an. Es

ist offenbar, daß das

Wasser durch das Quecksilber gehindert wird aus der Tonne auszufließen, solang als

die Klappe ruhig in ihrer Lage bleibt. Wenn nun entweder in der Muͤhle A oder in der Muͤhle B eine Explosion geschieht, so wird der Schlaͤger g, der uͤber dem Muͤhlsteine

haͤngt, in die Hoͤhe geschleudert, und der Hebel dadurch nothwendig in

jene schiefe Lage gebracht, welche die punctirten Linien andeuten, und durch die

Federhaͤlter nn in dieser Lage erhalten.

Zugleich werden aber auch die Klappen ii aus dem

Quecksilber in die Hoͤhe gezogen, und das Wasser stuͤrzt aus beiden

Faͤssern auf die beiden zunaͤchst stehenden Muͤhlsteine herab,

loͤscht in dem einen das entzuͤndete Pulver aus, und beugt in dem

anderen der Gefahr der Entzuͤndung vor.

In einer gewissen Periode des Pulvermahlens erhalten die Materialien, aus welchen das

Pulver zusammengemengt wird, eine Geneigtheit sich zu kluͤmpern, und an den

Laͤufer anzuhaͤngen: es werden dadurch einzelne Stellen an dem Lieger

nackt, und wo Lieger und Laͤufer in Beruͤhrung kommen, kann leicht ein

Funke zufaͤllig hervorgelockt und dadurch eine Explosion veranlaßt werden. Um

dieser, unter allen uͤbrigen am haͤufigsten vorkommenden Ursache einer

Explosion vorzubeugen, hat Hr. Monk an der Achse des

Rades einen Schaber befestigt, welcher aus einem gekruͤmmten Stuͤcke

Holzes besteht, oo in Fig. 8, und mit Kupfer

beschuhet ist. Er ist ruͤckwaͤrts und so angebracht, daß er den

Laͤufer beinahe beruͤhrt, schabt folglich das Pulver ab, sowie es sich

an demselben anhaͤngt, und haͤlt auf diese Weise den Lieger stets mit

Pulver bedeckt.

Die uͤbrigen Theile der Muͤhle sind wie gewoͤhnlich gebaut. p ist das große Wasser-Rad; qq sind zwei senkrechte Trieb-Raͤder an

der Achse des großen Rades; rr zwei horizontale

Trieb-Raͤder, die von qq gedreht werden,

und die Spindeln ss treiben; tt zwei horizontale Raͤder, welche an dem oberen Theile der

senkrechten Spindel befestigt sind, und die Raͤder uu in Bewegung sezen. An den Spindeln dieser lezten Raͤder sind die

Laͤufer vv befestigt, welche sich quer

uͤber die Lieger ww bewegen. xx sind die Koͤrbe um den Lieger, um das Abfallen

des Pulvers zu hindern.

Die Muͤhle A ist im Ganzen, die Muͤhle B im Durchschnitte gezeichnet.

Fig. 2. zeigt

die Tonne k von innen.

Fig. 3. ist

der Grundriß des Holzstuͤckes mit der Rinne zur Aufnahme der Klappe.

Fig. 4. ist

ein Durchschnitt der Tonne und der Klappe.

Fig. 5. zeigt

die Lage dieser Vorrichtung, wenn die Klappe geschlossen ist.

Fig. 6. zeigt

die Lage dieser Vorrichtung, nachdem eine Explosion statt hatte: die Klappe ist hier

aus ihrem Falze herausgehoben, und das Wasser stroͤmt hinab auf den

Muͤhlstein.

Fig. 9. zeigt

die Weise, wie der Schaber an der gemeinschaftlichen Achse der Laͤufer

befestigt ist.

Fig. 10. ist

der Lieger mit seinem Korbe im Vogel-Perspective, mit seinen Laͤufern

und mit dem Schaber an der gemeinschaftlichen Achse derselben, um welche sie

laufen.

Fig. 11. Ein

Durchschnitt der Klappe und des mit Quecksilber angefuͤllten Falzes, in

welchem die Klappe ruht, waͤhrend die Muͤhle im Gange ist.

Tafeln