| Titel: | Erklärung des dem Joh. Lewis, Tuchmacher, Wilh. Lewis, Färber, und Wilh. Davis, Maschinisten, alle zu Brimscomb in der Grafschaft Gloucester, ertheilten Patentes auf gewisse Verbesserungen an einer Draht-Rauh-Mühle (Wire Gig-Mills), um wollene und andere Tücher, die eine ähnliche Behandlung fordern, zu rauhen (dressing ). Dd. 19. Dez. 1817. |

| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. X., S. 53 |

| Download: | XML |

X.

Erklärung des dem Joh. Lewis, Tuchmacher, Wilh. Lewis, Färber, und Wilh. Davis, Maschinisten, alle zu Brimscomb in der Grafschaft Gloucester, ertheilten Patentes auf gewisse Verbesserungen an einer Draht-Rauh-Mühle (Wire Gig-Mills), um wollene und andere Tücher, die eine ähnliche Behandlung fordern, zu rauhen (dressing Wenn das Tuch aus der Walke kommt, so ist es auf beiden Seiten gleich gefilzt.

Der Zweck des darauf folgenden Verfahrens, das wir dressing (Rauhen) nennen, besteht darin, ein sanftes feines Haar (pile), oder eine weiche milde Oberflaͤche auf

einer Seite desselben hervorzubringen, die man nachher die rechte Seite oder Tuchseite (the outside or face of the clots) nennt. A. d. Orig.). Dd. 19. Dez. 1817.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures, et Commerce. II. Series. N. CCXIX. August 1820Diese aͤußerst wichtige Maschine lernt man wieder erst nach 3 Jahren

kennen! Dieß sind die Maximen eines Bandelkraͤmer-Ministeriums,

das sogar die Bekanntmachung der Fortschritte des menschlichen Geistes in

mechanischen Kuͤnsten verbietet. Anm. d.

Uebers.. p. 145.

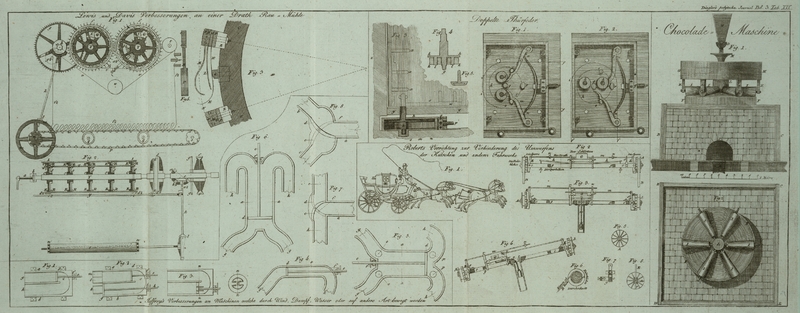

Mit Abbildungen auf Tab. XIX.

Lewis und Davis Patent auf gewisse Verbesserungen.

Unsere Erfindung besteht in Folgendem: auf Tab. XIX. Fig. 1 sind in AB die Draht-Laͤufer zum Rauhen des

Tuches von einem ihrer Endseiten gesehen, dargestellt. Statt daß wir uns der Karden

oder Draͤhte auf dieselbe Weise bedienen, wie es in den

Rauh-Muͤhlen bereits geschieht, haben wir ein System von

Draͤhten und Federn erfunden, welche in hervorstehenden Rippen ringweise auf

den Laͤufern befestigt sind. Es besteht aus Metall-Stangen und

Holz-Streifen, oder aus irgend einer anderen schicklichen Substanz, wie unten

gezeigt werden wird.

Fig. 3

stellt, um den Bau desto deutlicher zu versinnlichen, einen Theil des

Laͤufers in natuͤrlicher Groͤße von einer seiner Endseiten

gesehen dar.

Fig. 2 ist

die Maschine im senkrechten Durchschnitte, unter einem rechten Winkel von Fig. 1.

In Fig. 3 ist

CC ein Theil eines der Metall-Ringe der

Laͤufer.

EE sind Hervorragungen des Ringes C, (die man auch an E in

Fig. 2

sieht), zur Aufnahme der Bolzen DD, durch welche

die Rippen auf den Ringen befestigt werden.

FF und dd sind

Stangen von Metall, und GH sind andere Stangen,

die am besten aus Holz verfertigt werden: alle von gleicher Laͤnge, wie JJ in Fig. 2 zeigt.

KK stellt die Draͤhte dar, die zwischen F und G befestigt sind.

L ist ein metallner Huͤther, der zwischen G und H befestigt wird, und

dafuͤr sorgt, daß wenn der Laͤufer gedreht wird, die Draͤhte

KK sich durch die Centrifugalkraft bei dem

Drehen nicht zu weit von dem Mittelpunkte desselben entfernen.

M sind die Glaͤtter, die am besten aus Stahl

verfertigt und wie Federn gehaͤrtet werden: sie sind zwischen H und I befestigt.

Die Theile F, K, G, L, H, M, I werden vorerst unter sich

befestigt, ehe sie an der Hervorragung E festgemacht

werden. Die punktirte Linie NN zeigt den Lauf,

welchen das Tuch zu

nehmen hat, welches von den Draͤhten K und den

Glaͤttern M gerauhet werden muß.

Fig. 4 zeigt

einen solchen Glaͤtter von Stahl in einer auf Fig. 3 rechtwinkeligen

Ebene.

OO sind Schraubenloͤcher, um denselben auf

das Stuͤck H aufzusezen.

P, der gekruͤmmte Theil des Glaͤtters, hat

an seiner konfexen Oberflaͤche mehrere kleine parallele Rinnen der

Laͤnge nach eingeschnitten, aͤhnlich den Ruinen in den Bohrern, mit

welchen wir Schraubenmuͤtter schneiden (V

screws). An unseren Glaͤttern sind aber die Kanten, oder diejenigen

Theile, die sich reiben, so zugerundet und glatt, daß sie das Tuch nicht im

Mindesten beleidigen koͤnnen. Ein Durchschnitt dieses Glaͤtters unter

einem rechten Winkel auf diese so eben erwaͤhnten Rinnen wird keine gerade

Linie, sondern ein Bogen eines Kreises von sehr kurzem Durchmesser seyn. Sie sind so

gebildet, daß ihre aͤußern Kanten nicht zu sehr auf das Tuch druͤcken

koͤnnen. Sie sind, Fig. 4, in ihrer Mitte

schmaͤler, um weniger Federkraft zu erlangen, und an keiner Stelle zu sehr

auf das Tuch zu druͤcken. Sie koͤnnen aber auch aus duͤnnerem

Stahle verfertigt, und die Rinnen koͤnnen in dieselben bloß

eingedruͤckt werden, und in diesem Falle duͤrfen sie auch von durchaus

gleicher Breite seyn; oder es koͤnnen an der konvexen Oberflaͤche pyramidenfoͤrmige, kegelfoͤrmige, oder

gekruͤmmte Erhabenheiten angebracht werden, an welchen alle scharfen Ecken

zugerundet sind, oder auch wohl mehrere Draͤhte, die in derselben Form

gebogen und gehaͤrtet werden.

Um die Draͤhte K in gehoͤriger Entfernung

von einander zu halten, ist es am besten, hundert oder mehr derselben auf einer

betraͤchtlichen Laͤnge von ihrer Ferse bei FG an bis zur einwirkenden Spize zusammenzuweben.

Diese Draͤhte und Haͤlter muͤssen an allen jenen Theilen, an

welchen sie nicht mit dem

Tuche in Beruͤhrung kommen, lakirt oder gefirnißt seyn. Je duͤnner die

Draͤhte sind, desto naͤher muͤssen sie neben einander stehen:

die Zwischenraͤume, in welchen sie voneinander abstehen, sollten

ungefaͤhr ihren Durchmessern gleich seyn.

Der schicklichste Durchmesser fuͤr den Draht, wenn er aus Stahl ist, ist

zwischen ein Sechzigstel- und ein Hundertelzoll, wenn er aber aus Messing

ist, ungefaͤhr ein Sechzigstelzoll. Die wirkenden Enden der Draͤhte

sind glatt zugespizt (smoothly pointed) und werden in

dieser Hinsicht mit Smirgel und Oel auf einem bleiernen Cylinder abgeschliffen, in

welchem in gleicher Entfernung mit den Abstaͤnden der Draͤhte Furchen

eingedreht sind.

In Fig. 3 ist

Z eine Metallstange von der Laͤnge des

Laͤufers, welche auf der Hervorragung R des

Ringes S, Fig. 2, befestiget ist.

Die in Fig. 2

mit S bezeichneten Ringe sind um die Mittelpunkte der

Ringe C beweglich, damit man die Tragstange Z, Fig. 3 an verschiedenen

Theilen der Draͤhte KK anbringen kann. Die

besagten Ringe S werden in dieser Hinsicht durch die

Stange T und ihre Triebstoͤcke V, welche in einen Zahnbogen an dem inneren Umfange der

Ringe S

Fig. 2

eingreifen, bewegt. Die Traͤger der besagten Stange T befinden sich in den Ringen C. T wird, wo es noͤthig ist, durch eine Kurbel an

ihrem viereckigen Ende U, Fig. 2, gedreht, und

durch eine Hervorragung an der Sperrfeder X, Fig. 1, welche

in die Einschnitte der auf T befestigten Kreisplatten

W eingreift, in der gehoͤrigen Lage

festgehalten.

In Fig.

1–2 ist Y die Achse der Laͤufer und des

kegelfoͤrmigen Rades C.

In Fig. 2 ist

d ein kegelfoͤrmiges Rad an der Achse e. a ist eine Schraube mit

einer Kurbel, und b eine Kuppel, welche a mit y verbindet, um c sowohl in als außer Beruͤhrung mit d bewegen zu koͤnnen. Die Schraube a

greift in eine Nuß ein, welche sich in dem Gestelle der Maschine befindet. Dieses

Gestell ist in unserer Zeichnung nicht dargestellt, weil es nach Belieben, und so

wie es die Verhaͤltnisse des Ortes, wo es aufgeschlagen werden soll,

erfordern; verschieden seyn kann.

Die Raͤder f, Fig. 1, greifen in

einander ein, um die Laͤufer zugleich mit in Umlauf zu sezen. Eines der

besagten Raͤder zeigt sich in Fig. 2 als f auf der Achse e. In Fig. 1 ist g ein Rad, welches durch ein Triebrad an der Achse von

z bewegt wird, welche hier nicht dargestellt ist,

weil sie durchaus der Achse e in Fig. 2 aͤhnlich

ist, und von dieser versteckt wird. Auf der Achse g in

Fig. 1

ist ein Triebrad h, welches das gefurchte Rad i an der Achse k treibt,

welche ein anderes Triebrad l fuͤhrt, wodurch das

Rad m getrieben wird. Dieses Rad m treibt eine Walze r in Fig. 2, welche an ihren

beiden Enden eine eingekerbte Platte n fuͤhrt, um

zwei Ketten ohne Ende p, Fig. 1, zu bewegen, wo

o den Plaz einer aͤhnlichen gekerbten Platte

und Walze bezeichnet. Diese beiden Ketten werden durch ein Stuͤck Tuch ohne

Ende verbunden, welches von den Walzen rqqo (Fig. 1)

getragen wird.

s ist eine Walze, an der Achse gtu sind aͤhnliche Walzen, welche durch s bewegt werden, und zwar mittelst des Tuches ohne Ende

vvv, welches durch das Gewicht der Walze u, deren Achse sich in einem senkrechten Einschnitte

bewegt, straff gespannt wird. Die Achse dieser Walze u

kann ein Gewicht oder einen Hebel tragen, um dem Tuche v

die gehoͤrige Spannung zu geben.

In Fig. 2. ist

y eine Stange, welche mit einer Bremse und mit einer

Achse a 2 mittelst der Verbindungsstange z verbunden ist. b 2 ist ein

gefurchtes Rad an der Achse a 2, welches durch ein

anderes gefurchtes Rad, e 2, an der Achse

e getrieben wird. Rings um die Kanten des Tuches v, Fig. 1., sind an der

inneren Oberflaͤche schmale Metall-Platten angenadelt, und wie der

Buchstabe U, wie d 2 in Fig. 2. zeigt,

gebogen. Bei e 2 in Fig. 2. sind zwei

aͤhnliche gebogene Platten auf die Stange y

aufgenietet um d 2 aufzunehmen, und parallel mit Y zu bewegen. Die Enden von y schleichen in Hoͤhlungen in dem Gestelle der Maschine hin. In

Fig. 1.

sind w drei Bretter mit zugerundeten Kanten, etwas

laͤnger als die Walze r in Fig. 2., welche dazu

dienen, daß das Tuch f 2 auf der Walze t niemahls eine Falte schlagen kann. Die Enden des

Tuches f 2 sind zusammengenaͤhet. Sowie das Tuch

f 2 von der Walze S

herabsteigt, wird es auf das untere durch p in Fig. 2.

bewegte Tuch ohne Ende geleitet.

Die Maschine kann auch ohne v und y arbeiten, wenn man sich einer gepolsterten Walze g 2, die in Fig. 1. durch Puncte

angezeigt ist, bedient, welche durch Gewichte oder durch einen Hebel gegen S gedruͤckt wird, wo dann das Tuch, f 2, zwischen den beiden besagten Walzen

durchlaͤuft. In diesem Falle ist eine groͤßere Anzahl von w noͤthig, um dem Tuche f 2 gehoͤrige Spannung zu geben, oder sie muͤssen

naͤher an einander geruͤckt werden, oder man kann auch hier wieder,

statt w, eine gefuͤtterte Walze mit einem Brecher

anwenden, um das Tuch f 2 gegen t anzudruͤcken. Die bewegende Kraft kann an der Achse e

Fig. 2. oder

an der aͤhnlichen Achse z, angebracht werden. Die

Bewegung, welche die Stange y, Fig. 2., dem Tuche ohne

Ende v, Fig. 1., mittheilt,

geschieht um den Zug der Draͤhte k und der

Glaͤtter m auf der Oberflaͤche des Tuches

f 2 waͤhrend des Rauhens nach Belieben

abwechseln lassen zu koͤnnen. Wenn die Achsen der beiden Laͤufer,

statt parallel zu seyn, in einem kleinen Winkel gegen einander geneigt sind, so ist

die Wirkung dieselbe;

indessen ist der oben gegebene Aufriß vorzuziehen.

Die Draͤhte k, statt so lang zu seyn, wie wir

dieselben oben in unserer 3ten Figur dargestellt haben, koͤnnen auch von

ihrer Spize an gerechnet, nur ein Drittel so lang seyn; koͤnnen ferner, wie

wir oben sagten, zusammengewoben, und an eine leichte Stange befestiget werden,

welche man mit den aͤußersten Enden mehrerer flachen Stahlfedern vereinigen

kann, deren anderes Ende zwischen F und G

Fig. 3.

aufgenommen wird. Die Zahl und Staͤrke der besagten flachen Federn, welche

die Draͤhte fuͤhren sollen, muß so bemessen seyn, daß die arbeitenden

Spizen dieselbe Elasticitaͤt besizen, wie die Draͤhte k in Fig. 3.

An dieser Maschine nehmen wir als unsere Erfindung in Anspruch: 1tens die Weise, wie

wir durch Veraͤnderung der Lage der Tragstange Z

die Staͤrke der Einwirkung der Drahtspizen nach Belieben veraͤndern

koͤnnen; 2tens die Anwendung gewobenen Drahtes zum Tuchrauhen, und der Federn

zur Fuͤhrung dieses Drahtes; 3tens die Anwendung einer glatten gefurchten

oder hoͤckerigen Oberflaͤche, die durchaus nichts schneidendes an sich

traͤgt, und waͤhrend der Bewegung des Tuches gegen die

Oberflaͤche desselben druͤcken soll, um dieser mehr Glaͤtte und

Glanz zu ertheilen: auch die Anwendung einzelner getrennter Draͤhte zu

demselben Gebrauche; 4tens die Anwendung des Tuches v,

Fig. 1.,

um einer zu großen Spannung des Tuches f 2 vorzubeugen;

ferner die oben beschriebenen Methoden, das Tuch f 2

ohne alle Unterbrechung gegen die Laͤufer hinziehen zu lassen.

Anmerkung. Um die Arbeit an dem Tuche f 2 zu vollenden, kann einer der besagten Laͤufer

gestellt werden, indem man die Kurbel a, Fig. 2., dreht. Wenn

dieser Laͤufer so gestellt ist, wird er sich auf dem Tuche f 2 ohne irgend eine Wirkung in Bezug auf Rauhen drehen.

Wenn die Arbeit des

Rauhens beginnt, soll die Tragstange Z so nahe als

moͤglich an der Ferse der Draͤhte oder der flachen Federn k seyn; waͤhrend des Verlaufes der Arbeit soll

aber, mehr oder minder nach Art des Tuches, die Stange Z

gegen die arbeitenden Spizen von k vorgeruͤckt

werden.

Urkunde dessen.

In einer Anmerkung bemerken die Patenttraͤger noch: „daß die Stange

Z sich nur in einem Kreise, und nicht anders

bewegen kann; daß der Schenkel des Drahtes k in

demselben Kreise gebogen ist, welcher mit dem Umfange der Ringe C parallel ist; daß also die Stange Z nicht die Entfernung der wirkenden Drahtspizen k von dem Mittelpuncte oder der Achse der

Laͤufer zu aͤndern vermag, sondern bloß als Stuͤze

derselben dient, um sie bald mehr bald minder steif zu machen, indem sie

naͤhmlich die Laͤnge aͤndert, in welcher sie durch den

Widerstand des Tuches zuruͤckzuspringen gezwungen werden.“

Einen Prozeß, den sie gegen Harris und Comp.

gewannen, lassen wir hier unuͤbersezt, weil, nach unserer

Jurisprudenz, jedes Privilegium auf Monopol, ein Crimen laesae humanitatis ist: also selbst ein uͤber ein

Patent gewonnener Prozeß immer ein Verlust fuͤr die gesammte

Menschheit ist. A. d. U.

Tafeln