| Titel: | Ueber das Bräuwesen in Augsburg, in Beziehung auf die vortheilhafteste Einrichtung eines Bräuhauses, und besonders über die Umwandlung eines schon bestehenden Gebäudes zu einer Bräuerei, Brandweinbrennerei und Essigsiederei. |

| Autor: | Richard Jakob August Voit [GND] |

| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. XVIII., S. 129 |

| Download: | XML |

XVIII.

Ueber das Bräuwesen in Augsburg, in Beziehung auf die vortheilhafteste Einrichtung eines Bräuhauses, und besonders über die

Umwandlung eines schon bestehenden Gebäudes zu einer Bräuerei, Brandweinbrennerei und Essigsiederei.

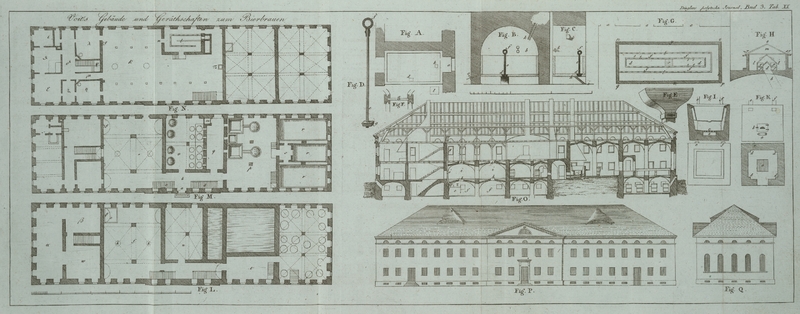

Mit Abbildungen auf Tab. XX.

(Von dem Kreisbau-Inspector Voit in Augsburg.)

Voits Anweisung zur vortheilhaften Einrichtung eines Bräuhauses.

Bier ist das allgemeine Getraͤnk in Baiern, und das Braͤuwesen macht

einen bedeutenden Nahrungszweig in Staͤdten, und auf dem Lande aus.

Bierbraͤuereien und Brandweinbrennereien koͤnnen bei einer

zweckmaͤßigen Betreibung ein maͤchtiger Hebel zur Emporbringung der

Agrikultur durch Viehzucht und Viehmastung werden; denn nur durch jene ist es

moͤglich eine groͤßere Anzahl Vieh, als sonst der Umfang eines

Oekonomie-Gutes erlaubt, zu halten, und dadurch nicht nur vielen, sondern

auch vorzuͤglich guten Duͤnger zu gewinnen. Wenn demnach das

Braͤuwesen einen wesentlichen Einfluß in die Feldwirtschaft hat, verdient

dieses Gewerbe um so mehr die Aufmerksamkeit des Technikers, dem alles

Gemeinnuͤzige wichtig ist.

In Augsburg bluͤht die Bierbraͤuerei schon lange; das hier fabrizirte

Bier war immer in gutem Ruf, und es wurde als ein angenehmes, reines und geistiges

Getraͤnke geschaͤzt. Ich glaube daher den Lesern dieses Journals einen

Dienst zu erweisen, wenn ich von der Fabrikation des Augsburger Biers hier so viel

mittheile, als der Baumeister, welcher ein Braͤuhaus, ein in vielen

Ruͤcksichten wichtiges Gebaͤude, auffuͤhren soll, zu wissen

noͤthig hat.

Zur Erzeugung des Biers wird Gerste und Hopfen genommen; denn nur selten und an wenig

Orten wird Weizenbier gebraut.

Aus Gersten kann braunes und weises Bier gemacht werden, und das erste unterscheidet

sich in Winter- oder Schenkbier, und in Lager- Sommer- oder

Maͤrzen-Bier.

Das aus der Gerste bereitete Malz ist entweder Darr- oder Luft-Malz.

Das erste wird in einer im Braͤuhause dazu erbauten Darre, das zweite, was

jedoch selten in Anwendung kommt, an der Luft gedoͤrrt. In Augsburg wird zum

weißen und braunen Bier Darrmalz verwendet.

Den eigentlichen Karakter erhaͤlt das Bier durch die Gaͤhrung, deren es

zweierlei Arten giebt, naͤmlich die untere-

oder Bottichgaͤhrung, und die obere- oder Spundgaͤhrung. Alles Lager- oder Sommerbier, auch das meiste

Schenk- oder Winterbier, wird auf die untere Gaͤhr gebraͤut.

Doch wird manchmal und unter gewissen Umstaͤnden, das erste Winterbier auf

der obern Gaͤhr erzeugt. Das weiße Bier aber erhaͤlt

durchgaͤngig die obere Gaͤhr.

Die untere Gaͤhr geht in großen Bottichen vor sich, welche in den dazu

besonders erbauten Gaͤhrkellern stehen. Von der Kuͤhl kommt die

Wuͤrze in die Bottiche, und hier wird ihr das Ferment, naͤmlich der

Untergaͤhrzeug, gegeben. Die Bottiche duͤrfen nicht ganz, sondern nur

bis auf eine gewisse Hoͤhe, mit Wuͤrze angefuͤllt werden, damit

nichts, was waͤhrend der Gaͤhrung in die Hoͤhe steigt,

uͤberlaufe. Was die Gaͤhrung aufwirft, muß wieder durch das Bier

fallen und sich zu Boden sezen. Wenn das Bier sich gehoͤrig gesezt hat und so

klar erscheint, daß es abgezogen werden kann, dann findet sich unten die Bodenhefe,

und diese ist eigentlich das Ferment, wodurch die Untergaͤhr hervorgebracht

wird. An einem guten Ferment ist dem sorgfaͤltigen Bierbraͤuer sehr

viel gelegen.

Sind die Gaͤhrkeller gut eingerichtet und ist sonst alles in Ordnung, so geht

der ganze Untergaͤhrungs-Prozeß in vier, hoͤchstens in

fuͤnf Tagen voruͤber. Er erfordert eine Temperatur von 10–11

Grad Reaumur. Schon daraus ist zu ersehen, daß die Jage des Gaͤhrkellers in

einem Braͤuhause nichts gleichguͤltiges ist; denn nur unter gewissen

Umstaͤnden kann demselben die gehoͤrige Temperatur gegeben werden. Ist

das Bier in den Bottichen abgeklaͤrt, so kommt es in die Faͤsser, und

hier entsteht abermals eine, wiewohl unmerkliche Gaͤhrung. Das Lagerbier

kommt sogleich in die Sommerkeller, wo es bis zur Zeit des Ausschenkens oder des

Abgebens an die Wirthe aufbewahrt wird. Kann man im Gaͤhrkeller die

gehoͤrige Temperatur nicht mehr haben, und wird die Witterung zu warm, so

laͤßt sich kein Lagerbier mehr bereitenNur auf der obern Gaͤhr ist es moͤglich das ganze Jahr hindurch

Bier zu braͤuen. Es ist aber erwiesen, daß auf der obern Gaͤhr

kein so nahrhaftes, reines Bier erhalten werde, wie auf der untern, und

daher wird die leztere Braͤumethode immer den Vorzug behalten. Herr

Serviere sagt in seinem Werke uͤber Bierbraͤuerei, daß seine

Methode den Vortheil gewaͤhre, das ganze Jahr hindurch im Sommer und

Winter, ein Bier zu braͤuen, welches spaͤtestens in 8 Tagen

trinkbar ist, und ohne Faß und Keller mit einer Ersparniß von mehr als 30

proCent erhalten, und dem Abnehmer in brauchbaren Zustand geliefert werden

koͤnne. Zur Ersparung der Faͤsser schlaͤgt er kupferne

Erhaltungs-Zylinder vor, welche in Eißgruben stehen und um mit Eiß

umgeben seyn sollen. Wird sich aber im Sommer dieses Bier mehrere Stunden

weit zu den Zapfenwirthen verfahren lassen? Wird es nicht, sobald es aus dem

Eiskeller kommt und wieder der atmosphaͤrischen Luft ausgesezt ist,

schlechter und sauer werden? Das Augsburger Bier wird 10 bis 15 Stunden weit

gefahren, und doch bleibt es glaͤnzend hell und vollkommen gut. Dies

ist wohl ein Beweiß von der eigenthuͤmlichen Guͤte des

Biers.. Die Bierbrauer berechnen bei jedem Sud Lagerbier die Zeit, wann das Bier ausgeschenkt werden

soll, und richten die Qualitaͤt desselben darnach ein. Das Bier, welches in

den lezten Monaten des Jahrs ausgeschenkt werden soll, muß natuͤrlich

staͤrker eingebraͤut werden, als dasjenige, welches fruͤher

getrunken wird.

Die obere- oder Spundgaͤhr gehet in den Faͤssern, in welchen das

Bier bleiben soll, vor. Dieser Gaͤhrungs-Prozeß vertraͤgt eine

groͤßere Waͤrme, und daher kann auch im Sommer auf diese Art

gebraͤut werden. Wenn das weiße Bier von der Kuͤhl in die

Faͤsser gefuͤllt ist, wird der Gaͤhrzeug gegeben. Alles, was

die Gaͤhrung aufwirft, treibt oben zum Spundloch des Fasses heraus, und diese

Hefe giebt wieder den Obergaͤhrzeug. Die obere Gaͤhrung ist in 24

Stunden vollendet, und das Bier kann in einigen Tagen nach dem Sieden verbraucht

werden. Braͤut man auch braunes Bier auf die obere Gaͤhr, (was jedoch

sehr selten geschieht), so wird es nicht so stark gemalzt und gehopft, als

Lagerbier, welches erst spaͤter ausgeschenkt wird. Aber man hat aus

Erfahrung, daß wenn man gleiche Quantitaͤt und Qualitaͤt Malz und

Hopfen nimmt, dennoch das Bier auf der untern Gaͤhr staͤrker und

nahrhafter werde, als das auf der obern. Dies kommt daher, weil die obere

Gaͤhr, als nicht vollendet angesehen werden kann. Bei der untern Gaͤhr

muß, wie gesagt, alles was der Gaͤhrzeug aufgeworfen hat, wieder durch das

Bier fallen und sich zu Boden sezen, wodurch die Gaͤhrung erst vollendet

wird, und dann steht das Bier hell und klar auf dem Bodensaz.

Den Gaͤhrungs-Prozeß hat man genau und sorgfaͤltig zu

beobachten; denn davon haͤngt das meiste ab, was zur Fabrikation eines

gesunden und nahrhaften Biers beitraͤgt.

Man hat schon oft und nicht ohne Grund behauptet, daß die Guͤte des Augsburger

Biers, von der Beschaffenheit des Wassers, welches zum Braͤuen genommen wird,

herruͤhre. Die

Untersuchung des Wassers nach seinen Bestandtheilen, gehoͤrt in das Gebiet

der Chemie, und ich bemerke hier nur, daß die Quellen des hiesigen

Roͤhrenwassers in einer Ebene des Lechthals entspringen, daß dieses Wasser in

einem offenen Kanal 3 bis 4 Stunden weit zur Stadt geleitet, dann durch hydraulische

Werke gehoben und so in die Brunnen der Stadt vertheilt wird. Es hat aber die

Erfahrung gelehrt, daß Wasser, welches lange in Roͤhren laͤuft, den

Braͤuereien zutraͤglich ist. Man kann mit Recht behaupten, daß die

Augsburger Braͤuereien vorzuͤglich gutes Wasser zu ihren

Geschaͤften haben, und daß sie auch in hinreichender Menge damit versehen

werden koͤnnen.

In den Staͤdten ist mehrentheils der Raum der Braͤuhaͤuser

beschraͤnkt, oder doch wenigstens nicht so ausgedehnt als zu wuͤnschen

waͤre. Nicht selten stehen auch andere Gebaͤude in der Naͤhe,

welche den Braͤugeschaͤften eben nicht sehr vortheilhaft sind. Dies

ist auch in Augsburg der Fall; man konnte hier selbst die groͤßten

Braͤuhaͤuser nicht immer nach Willkuͤhr und nach strengen

Regeln anlegen. Daher weichen die innern Einrichtungen der hiesigen

Braͤuhaͤuser sehr von einander ab; und findet sich kein ganz

vollkommnes unter ihnen; so ist bald der innere Raum, bald die zu nahe Umgebung

daran Schuld. Indessen wird man auch wahrnehmen, daß das eins in dieser, das andere

in jener Ruͤcksicht etwas vortheilhaftes und nachahmungswuͤrdiges hat.

Vereiniget der Baumeister diese einzelnen Vorzuͤge bei ganz freiem Bauplaze

und unter sonst guͤnstigen Umstaͤnden mit einander, so wird er ein

vollkommenes Werk dieser Art herstellen.

Da ich dem Leser, in einer kurzen Beschreibung, einen Begriff des Augsburger

Bierwesens geben will, so ist es nothwendig, daß ich ihn mit den besten

Braͤuhaͤusern, und mit allem, was zur Braͤuerei gehoͤrt,

bekannt mache.

Das erste, worauf man bei einer Braͤuerei zu sehen hat, ist der Weichkasten (Quellbottich) und was sonst noch damit in Verbindung

steht.

Ich werde demnach einen der vorzuͤglichsten Weichkaͤsten, die ich in

den hiesigen Braͤuereien gesehen habe, naͤher beschreiben; es

gehoͤrt dazu die Zeichnung Fig. A

B und C Tab. XX. mit Grund-Aufriß und Durchschnitt.

Dieser Weichkasten hat, wie Fig. A im Grundriß zeigt, ein ablanges Viereck; er ist 13' im Licht

lang, 7 dergl. breit, und 4' 11'' hoch. Der Boden besteht aus einem einzigen

Stuͤck, und eben so jede Seitenwandung. Die Seitenwaͤnde sind in den

Ecken mit sich selbst, und mit dem Boden uͤberfalzt. Wenn man diese

Stuͤcke mit gutem Kitt zusammenfuͤgt, so wird der Boden vollkommen

wasserdicht. Der Boden hat eine Dicke von 6 Zoll; die Seitenwaͤnde halten 4

1/2 Zoll. Solche Steinplatten erhaͤlt man von vorzuͤglicher

Guͤte und hinlaͤnglicher Groͤße aus Eichstaͤtt. Auch die

Steinbruͤche bei Fuͤssen liefern dergleichen Weichkaͤsten nach

Augsburg. Ich muß hiebei bemerken, daß die Steinplatten, wenn man sie nicht so groß

bekommen kann, zusammengesezt, und mit eisernen Klammern verbunden werden

koͤnnen. Wird die Bodenplatte aus zwei oder drei Stuͤcken gemacht, so

darf der Kasten nicht auf einer blosen Unterlage stehen, sondern der ganze Boden muß

untermauert werden. Warum aber ein solcher Kasten hoͤher gestellt werden

soll, wird sich in der Folge zeigen.

Der Weichkasten, von dem hier die Rede ist, hat das Eigenthuͤmliche, daß er in

einer gemauerten und gewoͤlbten Nische steht. Dadurch wird er mehr gegen das

Eindringen der Kaͤlte geschuͤzt, als wenn er ganz frei stuͤnde,

ein Umstand, der in jeder gut eingerichteten Braͤuerei beabsichtiget werden

sollte. Die Fensteroͤffnung Lit. a wird mit einem

doppelten Fenster versehen, welches hinlaͤnglich gegen Kaͤlte

schuͤzt und dem Weichkasten das benoͤthigte Licht zulaͤßt.

Jeder Weichkasten sollte

wie dieser, unmittelbar auf dem Malzboden oder der Keimtenne stehen, und mittelst

einer Roͤhrenleitung nach Aufdrehung eines Hahnen Lit. b mit Wasser gefuͤllt werden koͤnnen; denn es ist

noͤthig, der einzuquellenden Gerste oͤfters frisches Wasser zu geben.

Auch muß die Weiche so hoch stehen, damit das Wasser wieder abgeleitet werden kann.

Im vorliegenden Fall ist die Ableitungs-Roͤhre bei Lit. c angebracht. Dieser Weichkasten hat noch eine

Vorrichtung, durch welche die gequollne Gerste leicht auf den Keimplaz gebracht

wird. Bei Lit. d im Grundriß, so wie im Aufriß und

Durchschnitt, ist in dem Boden des Kastens eine 6 Zoll im Quadrat haltende Oeffnung

zu sehen. Diese Oeffnung kann man nach Willkuͤhr schließen und oͤffnen

mittelst des Zapfens Lit. e

Fig. B

und C, welcher bei Fig. D etwas groͤßer abgebildet ist.

Der Zapfen oder die Stange selbst ist von hartem Holz und hat oben bei f

Fig. D

einen eisernen Ring. Unten ist der viereckige, abwaͤrts etwas

zugespizte hoͤlzerne Pfropf Lit. g befestigt,

welcher mit einer eisernen, scharf gearbeiteten Umfassung versehen ist. Auch die

Oeffnung durch die steinerne Bodenplatte hat ein eisernes Futter, in welches der

Pfropf genau paßt. Der Stiel e geht durch den Pfropf g und hat unten eine eiserne Schraube, wodurch beide

fest zusammengehalten werden. Wenn der Weichkasten leer ist, wird der Pfropf mit dem

Stiel fest in die Oeffnung gedruͤckt, so daß der Pfropf kein Wasser

durchlaͤßt. Nun kann der Kasten mit Gerste und Wasser gefuͤllt werden.

Ist die Gerste genug geweicht, so wird das Wasser durch die Roͤhre c abgeleitet. Soll der Zapfen gezogen werden, so steckt

man durch den Ring f einen Hebel, der mit dem einen Ende

eine Auflage auf der hintern Kastenwand hat, und mit diesem zieht man den Pfropf aus

der Oeffnung der Bodenplatte. Hierauf rinnt die gequollne Gerste aus dem Kasten,

dann auf der schiefen Flaͤche hi auf den

Keimplaz, und von hier

kann sie verbreitet werden. Man wird nun leicht einsehen, warum der Kasten 2 Fuß vom

Boden des Malzplazes erhoͤht seyn muß.

Durch die bisher beschriebene Verrichtung wird bei einer großen Braͤuerei viel

Zeit und Arbeit erspart, was bei einem solchen Geschaͤfte keine Kleinigkeit

ist. Es muß aber auch die einzuweichende Gerste ohne große Muͤhe und

Zeitverlust in den Weichkasten gebracht werden koͤnnen. Gewoͤhnlich

wird die Gerste auf dem Boden unter dem Dache aufbewahrt. Von diesem Gerstenboden

geht in unserm Braͤuhause eine Rinne in den Weichkasten, wie bei Lit. k

Fig. A

B und C zu sehen ist. In den Weichkasten muß eine gewisse Quantitaͤt Gerste

eingemessen werden. Um dieses Einmessen zu erleichtern, ist auf dem Gerstenboden

eine Gosse angebracht, welche so viel Gerste faßt, als eingeweicht werden soll.

Diese Gosse zeigt Lit. E. Bei Lit. a befindet sich ein Schieber; dieser wird geschlossen

und dann die Gerste eingebracht. Ist das Maas mit Gerste erfuͤllt, so wird

der Schieber heraus genommen und die Frucht rinnt nach und nach in den Weichkasten.

Bei Fig. F ist der Schieber a etwas groͤßer vorgestellt und man kann hier sehen, daß er sich in

einer Nuth bewegt. Wenn die Gosse abgelaufen ist, kann der Schieber wieder

geschlossen werden.

Ich komme nun zum Keimplaz, auf dem die gequollne Gerste zum Keimen gebracht wird,

und will die Beschaffenheit desselben naͤher beschreiben.

Es ist sehr gut, wenn der Keimplaz etwa 5 Fuß tief in den Boden kommen kann, weil er

dann diejenige Temperatur erhaͤlt, welche den Wurzelkeim hervorlockt. Es

gehen hier von zwei Seiten Oeffnungen nach außen, und diese koͤnnen mit

Fenstern und Laͤden verwahrt werden. Der Boden wird entweder gepflastert oder

erhaͤlt einen Aestrich. Im gegenwaͤrtigen Fall ist es mit gebrannten

rothen Steinen, welche 1 1/2 Fuß im Quadrat groß sind, belegt.

Die ausgebreitete Gerste soll ein gleiches Wachsthum erhalten, und daher thut man

wohl, wenn man unter dem Pflaster eine Schichte von gleicher, aber trockner Erde

anbringt; am besten aber nimmt man dazu klein gestoßenen Mauerschutt. Da der

Keim-Plaz in der Erde seyn muß, so koͤnnen nur kleine Fenster, wie in

einem Keller, angebracht werden, und diese entsprechen dem Zweck besser als große,

welche zu viel Kaͤlte durchlassen wuͤrden. Es ist gut, wenn der

Keimplaz gewoͤlbt wird, aber es ist nicht durchaus nothwendig. Uebrigens soll

man darauf sehen, daß weder von unten auf, noch von der Seite Wasser eindringen

koͤnne, und daß die Waͤnde nicht feucht seyen. Daß ein solcher Plaz

groß genug und dem Umfange der ganzen Braͤuerei angemessen seyn

muͤsse, versteht sich von selbst. Die Hoͤhe desselben kann 8 bis 9 Fuß

betragen, und dann kann man noch, wenn sich der Welkboden gerade uͤber dem

Keimplaz befindet, die gekeimte Gerste mit Schaufeln dahin werfen. Ist aber die

Hoͤhe zu groß, so wird die Gerste in Koͤrben auf denselben gezogen,

was hier der Fall ist. Bei Fig. A ist Lit. l die Oeffnung dazu in

der Decke.

Zum Aufziehen der gekeimten Gerste auf den Welkboden, ist leicht eine Vorkehrung zu

treffen. Man kann entweder nur einen, oder zwei Koͤrbe dazu anwenden, wovon

der eine aufsteigt, der andere niedersinkt. Auch kann man leicht eine solche

Einrichtung machen, daß zu dem ganzen Geschaͤft eine einzige Person, welche

den Korb fuͤllt, aufzieht und oben ausleert, hinlaͤnglich ist.

Es wuͤrde mich zu weit fuͤhren alle die Maschinerien zu beschreiben,

welche in den hiesigen Braͤuhaͤusern vorkommen; und ich

uͤbergehe sie um so eher mit Stillschweigen, da es nicht Sache des

Baumeisters ist, sie anzuordnen.

Auf der Schwelk oder dem Welkboden trocknet die gekeimte Gerste wieder ab. Dieser Plaz muß

vorzuͤglich trocken seyn, und daher liegt er in allen den hiesigen

Braͤuhaͤusern, die ich bisher gesehen habe, in der Hoͤhe. Wo es

seyn kann, giebt man dem Welkboden von zwei Seiten Oeffnung, damit die Luft

uͤber das ausgebreitete Malz streiche. Um die aufsteigenden

waͤsserigen Theile abzufuͤhren, haben hier manche Welkboͤden

Oeffnungen unmittelbar unter der Decke. Der Fußboden eines solchen Plazes wird

entweder mit Steinen gepflastert, oder bekommt einen Aestrich. Solenhofer Steine

sind nicht so gut, weil diese bei feuchter Witterung Naͤsse an sich ziehen

und dadurch das Trocknen des Malzes erschweren.

Die Darre ist eines der wichtigsten Stuͤcke bei

einer Braͤuerei, und sie verdient um so mehr die Aufmerksamkeit des

Technikers, weil man in Ansehung der Konstruction derselben noch nicht allgemein

einverstanden ist.

Viele behaupten, der durch die Darre gehende Rauch sey dem Malz nachtheilig; andere

erfahrne Bierbraͤuer aber glauben, daß der Rauch Theile mit sich

fuͤhre, die auf die Koͤrner wirken und eine Gaͤhrung abhalten,

wie etwa der Rauch das Fleisch gegen Faͤulniß schuͤze. Daher werden

die Malzdarren auf verschiedene Art construirt. Es giebt solche, welche den Rauch

abhalten, und wieder andere, welche ihn durch das aufgeschuͤttete Malz

lassen. Die Bauart der leztern ist ebenfalls verschieden; denn es hat entweder die

Waͤrme und der Rauch eine gewisse Zirkulation in Kanaͤlen, um den

Boden der Darre gleichheitlich, das heißt auf allen Punkten gleich warm zu machen;

oder es steigt die Waͤrme in der Mitte herauf und vertheilt sich links und

rechts in gemauerte Kanaͤle. Manche Darren stehen blos in Kammern, und in

diesen verbreitet sich der Dampf und Rauch. Fuͤr den Abzug ist ein

Dampf- und Rauchschloth in der Decke angebracht; auch koͤnnen die

Fenster geoͤffnet werden. Noch eine andere Art von Darre hat keine

Gaͤnge auf den Seiten, sondern ist mit Mauern eingeschlossen und gewoͤlbt.

Den Dampf und Rauch abzuleiten, dient ein großer Schloth im Gewoͤlbe mit

einem Schieber. Um Zugluft zu erregen, muß eine solche Darre gegen die Aussenseite

Fenster haben, welche willkuͤhrlich geoͤffnet werden

koͤnnen.

Bei Fig. G

und H ist eine Darre abgebildet, welche sich hier in einem der groͤßten

Braͤuhaͤuser befindet und sehr gute Dienste leistet. Sie steht in

einer Kammer, hat bei Lit. a Fenster nach aussen, und

gerade ober dem Darrofen einen Schloth zur Abziehung des Rauches und der

Daͤmpfe. Die Laͤnge des Darrofens betraͤgt 26 Fuß und die

Breite 10. Vom Boden des Welkplazes ist sie 4 1/2 Fuß erhoͤht. Sie wird von

unten durch den Feuerschlund Lit. b

Fig. H geheizt, welcher die Hize bei Lit. c Lit. G in den Kanal, die

Sau genannt, ausstroͤmt, wodurch sie sich unter dem Boden der Darre

verbreitet. In dem Durchschnitt Fig. H ist die Gestalt der sogenannten Sau zu sehen. Sie besteht aus

dem Kanal Lit. d, welcher 1 Fuß hoch und 1' 10'' breit

ist, und dessen Seitenwaͤnde entweder von aufgestellten Steinen gemauert,

oder aus besondern vom Toͤpfer dazu geformten Kacheln zusammengesezt sind.

Bei den Buchstaben ee etc. gehen 4 Zoll weite 1

Fuß hohe Oeffnungen, welche einen Fuß weit aus einander sind, durch die aus

Backsteinen oder aus Kacheln bestehende Kanal-Wand. Den Kanal Lit. dd deckt, wie der Durchschnitt zeigt, ein spiziges

Dach, welches aus Dachziegeln, oder auch aus Toͤpfer-Kacheln gebildet

ist. Dieses Dach hat auf beiden Seiten, so wie die Seitenwaͤnde 4 Zoll

breite, einen Fuß aus einander stehende Schlizen. Von dem Kanal c gehet die Hize in die Kanaͤle ff, deren Waͤnde eben so

durchloͤchert, gemauert, oder aus Kacheln zusammengesezt sind. Die Oeffnungen

der Kanalwaͤnde duͤrfen nicht einander gegenuͤber stehen,

sondern muͤssen gegen einander abwechseln. Auf die Kanaͤle ff etc. wird wieder eine durchbrochene, einen Fuß hohe Wand,

drei Zoll dick, von Baksteinen aufgemauert, oder von Kacheln zusammengefuͤgt,

wodurch gleichsam zwei Stokwerke, naͤmlich f und

g, entstehen. Von den aͤußersten

Kanalwaͤnden Lit. l wird uͤber die drei

Kanaͤle ein spiziges Dach lml gesezt,

welches immer zwei Fuß von einander, 6 Zoll weite Oeffnungen in der Form

gewoͤhnlicher Dachlucken hat. Dieses Dach besteht entweder aus Dachziegeln

oder Kacheln, zu deren Befestigung eiserne Schienen wie Dachsparn aufgestellt

werden. Damit aber der ganze Darrofen geschlossen werde, so fuͤhrt man die

halbschuhigen Mauern n. o. p. q., so hoch, als es

noͤthig ist, auf.

Um die aͤussern langen Umfassungs-Mauern des Darrofens Lit. xy zu verbinden und zu befestigen, und um den

Ruͤcken der Darre aufsezen zu koͤnnen, werden die starken eisernen

Schienen rs aufgelegt. Die ganze Laͤnge des

Darrofens betraͤgt 26 Fuß, und auf diese Laͤnge sind 5 dergleichen

Schienen noͤthig. Auf die vier Umfassungs-Mauern nopq wird ein hoͤlzernes, auf den Ecken

uͤbereinander geplattetes Geschaͤl gelegt, und an dieses werden auf

beiden Seiten bei Lit. u, die 5 eisernen Schienen mit

Schrauben und Naͤgeln befestigt. Nun richtet man die eisernen Schienen rt und st auf,

und befestiget auf sie das durchloͤcherte Eisenblech, welches die Darre

bildet. Um zu verhindern, daß Malz auf den Boden oder uͤber die Darre falle,

biegt man das Eisenblech an den vier Seiten auf, und macht es an der Wange des

hoͤlzernen Geschaͤls fest, die Loͤcher, welche durch das Blech

der Darre geschlagen werden, duͤrfen nicht so groß seyn, daß Koͤrner

durchfallen koͤnnen. Auf diese Art ist die ganze Darre hergestellt.

Manche Darre hat keinen Ruͤcken rts wie die

vorliegende, sondern das Blech geht horizontal nach der Linie rs. Man hat aber bemerkt, daß dann die Hize in der

Mitte uͤbermaͤßig wird, und daß das Malz ungleich doͤrrt, weil die

Mitte zu nahe an der Spize der sogenannten Sau liegt. Daher macht man die obere

Dachung rt beinahe mit der Dachung der Sau

parallel, und so kann man ein gleich gedoͤrrtes Malz erhalten.

Ich habe in Augsburg auch Malzdarren gesehen, welche auf das bloße Gebaͤlk

gesezt waren, und nur ein doppeltes Pflaster hatten. Dieß ist

Feuergefaͤhrlich und sollte von der Polizei nicht geduldet werden.

Manche wollen die Sache dadurch verbessern, daß sie auf das Gebaͤlk eine Lage

grobes Kies schuͤtten und dann erst ein Pflaster legen. Auch dieses

schuͤzt nicht genug vor Gefahr, und es ist immer besser, wenn das

Gebaͤlk ganz ausgewechselt, und die Darre auf ein festes, feuersicheres

Gewoͤlbe gesezt wird.

Jede Darre bedarf einer besondern Thuͤr zur sogenannten Sau, damit man sie,

weil sich viel Ruß ansezt, von Zeit zu Zeit reinigen kann. Alles Mauerwerk einer

Darre sollte, wie alle Feuerwerke uͤberhaupt, nicht mit Kalk, sondern mit

Lehmmoͤrtel hergestellt werden.

Man findet hie und da Darren von Kupferblech. Dieses ist zwar theurer, aber auch viel

dauerhafter als Eisenblech. Es fragt sich jedoch, ob es nicht der Gesundheit

nachtheilig ist, weil hier viel Wasser von der Hize zersezt wird. –

Stehet ein Darrofen in einer Kammer, so kann sich darin der Dampf und Rauch

ausdehnen; und zieht der Schloth, der durch die Deke geht, gut, so sezen sich keine

Tropfen an derselben an. Wird die Darre in ein Gewoͤlb eingeschlossen, so

wird die Waͤrme sehr zusammen gehalten, was an sich gut ist; wenn dann aber

nicht genug Oeffnungen nach aussen vorhanden sind, von denen man zur rechten Zeit

Gebrauch machen kann, und wenn der Dampfschloth nicht gehoͤrig zieht, so

sezen sich Tropfen am Gewoͤlbe an, welche wieder in die Darre fallen und das Malz

verunreinigen. Will man also den Raum uͤber dem Darrofen

uͤberwoͤlben, so muß man fuͤr hinreichende Hoͤhe

uͤber dem Darrofen sorgen, und so viele Zugloͤcher anbringen, als

erforderlich sind.

Wenn eine Darre einen Kanal erhalten soll, in welchem die Waͤrme zirkulirt, so

geht der von unten aufsteigende Feuerschlund in eine Ecke des Darrofens. Der Kanal

wird so gerichtet, daß er zuerst aussen herum an den Waͤnden und dann nach

der Mitte sich zieht. Auch dieser Kanal bekommt ein spiziges, aus Dachziegeln oder

Kacheln bestehendes Dach, und den Waͤnden des Kanals giebt man, so wie dem

Dache, Schlizoͤffnungen. Man muß aber in den Feuerlaͤufen die

Oeffnungen anfangs sparsam und zulezt haͤufiger und von groͤßerer

Weite anbringen; dadurch wird eine Zirkulation der Luft erregt, und die Hize

vertheilt sich gleich unter der Darrflaͤche. Bei einer solchen Einrichtung

ist es moͤglich dem Darrofen eine horizontale Flaͤche zu geben.

Auf dem Lande trift man viele Darren an, welche nicht aus Blech, sondern aus

thoͤnernen Kacheln bestehen.

Es ist noch nicht ausgemacht, welche Art der bekannten Darroͤfen die beste

ist, welche am sichersten und zugleich am schnellsten abtrocknet und abdarrt. Ueber

diesen wichtigen Gegenstand sollten noch vergleichende Versuche angestellt

werden.

In den Augsburger Braͤuhaͤusern findet man zum Theil Braͤukessel; in den groͤßern aber meistens

Pfannen. Die lezten verdienen wohl den Vorzug. Die

erste Eigenschaft einer Braͤupfanne ist, daß sie moͤglichst bald zum

Sieden gebracht werden kann; denn in einer Braͤuerei ist Zeitverlust der

groͤßte Verlust. Die zweite Eigenschaft kann die seyn, daß man eine Pfanne

mit dem wenigsten Brennmateriale zu erhizen im Stande ist.

Ueber die Ersparung des Holzes bei Braukesseln und Pfannen wurden schon sehr viele

Versuche angestellt, wovon auch mehrere zur Anwendung kamen. Wenn das Einmauern der

Braͤupfannen zwar Holz erspart, aber eine laͤngere Zeit noͤthig

hat, um zum Sieden zu kommen; oder wenn dadurch das Kupfer zu sehr leidet, und die

Pfanne vor der Zeit zu Grunde geht, so ist jenes Einmauern unlaͤugbar zu

verwerfen. –

Bei Fig. I und K ist eine eingemauerte Pfanne eines großen Augsburger Braͤuhauses

vorgestellt. Lit. a ist das Aschenloch und Lit. b das Schierloch. Bei cc sieht man den Rost auf den das Holz gelegt wird. In den Ecken sind

Pfeiler worauf die Pfanne ruht. Durch die Zuͤge ef wird die Spielung des Feuers um die Pfanne hervorgebracht. Die ganze

Pfanne steht im Feuer und erhizt sich bald. Sie wird von aussen in der Schiergrube,

welche drei Fuß tief im Boden liegt, gefeuert.

Ueber der Pfanne ist ein Dampfschloth mit einem Mantel angebracht, welcher die

Duͤnste abfuͤhrt. Der Deckel zur Pfanne haͤngt an einer

Flasche, und kann leicht weggenommen und wieder auf den Kessel gesezt werden.

Die Kuͤhl soll vom Sudhaus entfernt seyn;In den großen Londner Braͤuereien befinden sich die ungeheuern

Kuͤhlschiffe im obern Theil der Braͤuhaͤuser, und auf

diese wird das Bier aus den Gaͤhrkellern durch eigene Maschinen

gehoben. Daß ein so erhoͤhter Plaz zum Abkuͤhlen des Biers

sehr vortheilhaft sey, ist außer allem Zweifel, und diese Art verdient

nachgeahmt zu werden, wiewohl Deutschland nie eine so große Braͤuerei

haben wird, wie England. da aber, wie ich schon fruͤher bemerkte, die

Braͤuhaͤuser in den Staͤdten ruͤcksichtlich des Raumes

sehr beschraͤnkt sind, so trift man auch in Augsburg die Kuͤhle

mehrentheils im Sudhause selbst an. Der beschraͤnkte Raum ist zugleich

Ursache, daß man der

Kuͤhl keine solche Ausdehnung geben kann, als erforderlich ist zum

Abkuͤhlen des Biers, ohne dasselbe zu ruͤhren. Man trift sogar zwei

Kuͤhlen uͤbereinander an. Großentheils wird von Hand, das heißt, ohne

Maschine abgekuͤhlt. In vielen Braͤuhaͤusern aber braucht man

Maschinen zum Abkuͤhlen, die sich entweder im Kreise umherbewegen, oder die

Ruͤhrkruken hin und her schieben. Mehrentheils steht dabei das Bier 8 Zoll

hoch im Kuͤhlschiff.

Viele Baumeister behaupten, daß es besser sey, wenn das Bier geruͤhrt werde,

als wenn es still stehend abkuͤhlen muͤsse.

Die Gaͤhrkammer ist in einer Braͤuerei von

der groͤßten Wichtigkeit; denn von einer vollkommenen Gaͤhrung des

Biers haͤngt sehr viel ab. Einer der besten Gaͤhrkeller, welche ich in

Augsburg gesehen habe, liegt 5 Fuß tief in der Erde und ist gewoͤlbt. Dabei

hat er eine solche Hoͤhe, naͤmlich 9 Fuß, daß noch 3 Fuß Raum

uͤber den Gaͤhrgeschirren bleibt. Auf einer Seite befinden sich

Fenster von 4 Fuß Breite und 3' Hoͤhe. Mit der einen Seite stoͤßt er

an das Sudhaus und unmittelbar an die Kuͤhl. Der Fußboden ist mit großen

gehauenen Schalen belegt, und um das Pflaster abschwemmen zu koͤnnen, hat der

Keller ein Abzugsdohl.

Dieses hier Gesagte wird das Wesentlichste uͤber die wichtigsten Theile eines

Braͤuhauses seyn. Die Construction und Eigenschaften dieser einzelnen Theile

muß ein Baumeister nothwendig kennen; will er aber etwas Vollkommenes herstellen, so

muß er sich mit den Geschaͤften, welche in einem Braͤuhause betrieben

werden, mit dem ganzen Haushalt einer Braͤuerei genau bekannt und vertraut

machen; denn bloße Mittheilungen der Ansichten, welche die Bierbraͤuer haben,

bloße Geschaͤftserzaͤhlungen derselben geben dem Architekten noch

keinen reinen Begrif zur Anlegung und Ausfuͤhrung eines so wichtigen

Bauwerkes. Der Baumeister soll auch hier mit eigenen Augen sehen, und nach eigenen richtigen

Grundsaͤzen handeln.

Die groͤßten Vortheile bei einer Braͤuerei entstehen dadurch, wenn

jedes Stuͤck an seiner gehoͤrigen Stelle ist; wenn eines in das andere

eingreift, so daß man Arbeiter und Zeit erspart; wenn der Keim- und

Welkboden, Kuͤhl- und Gaͤhrkeller so eingerichtet, und die

aͤußern und innern Verhaͤltnisse dazu so ausgemittelt sind, daß der

Bereitung des Malzes, dem Sudwerk, dem Abkuͤhlen, dem chemischen Prozeß der

Gaͤhrung u.s.w. keine aͤußere Einwirkung schadet, und im Innern keine

Zeit unnoͤthig verschwendet wird; und wenn endlich Darre und Pfanne mit dem

geringsten Aufwand von Brennmateriale, und ohne Nachtheil fuͤr die

Gefaͤße und das Fabrikat, gefeuert werden koͤnnen. Dieß alles

zweckmaͤßig anzuordnen ist die schwierige Aufgabe fuͤr den

Architekten. Da der Baumeister, welchem die Aufgabe gemacht wird, ein

Braͤuhaus zu bauen, von allen Geschaͤften, welche bei einer

Braͤuerei vorkommen, gruͤndlich unterrichtet seyn muß, so sehe ich

mich veranlaßt hier eine kurze Uebersicht dieser Geschaͤfte zu geben. Ich

entlehne diese Beschreibung auszugsweise aus meinem Handbuche landwirthschaftlicher

Baukunst, in welchem ich das noͤthigste abgehandelt habe, was ein Architekt

vom Braͤuwesen zu wissen bedarf.Handbuch der landwirthschaftlichen Baukunst in zwei Theilen mit 22 lith.

Zeichnungen, 1817 im Verlag der lithographischen Kunstanstalt bei der

Feiertags-Schule in Muͤnchen. Ladenp. 5 fl.

Kurze Uebersicht der Geschaͤfte, welche beim Bierbraͤuen vorkommen.

Man erwarte hier keine vollstaͤndige Anweisung zur Bierbraͤuerei,

sondern nur eine kurze Uebersicht der Geschaͤfte wie sie nach einander

betrieben werden. Dadurch schon wird, wie ich glaube, der Baumeister in den Stand gesezt, bei

Anlegung eines solchen Gebaͤudes, seine Anordnungen so zu treffen, daß die

Geschaͤfte des Braͤuwesens mit dem wenigsten Zeitverlust und ohne

Stoͤrung und Unterbrechung verrichtet werden koͤnnen. Ein guter

Bierbraͤuer hat freilich weit mehr zu wissen noͤthig; ja er sollte

hoͤhere Hilfswissenschaften und chemische Kenntnisse besizen, um fuͤr

die vorkommenden Operationen den erforderlichen Grad der Waͤrme, der

Gaͤhrung u.s.w. mit Bestimmtheit angeben zu koͤnnen.

Gewoͤhnlich wird das Geschaͤft des Bierbraͤuers blos

abgerichteten Leuten anvertraut. Ist einmal das Braͤuwerk gut eingerichtet,

so wird, wenn nicht neue Hindernisse eintreten, selten ein Sud mißlingen, oder

umschlagen. Aber man hat Beispiele, daß in einem Braͤuhause vollkommen gutes

Bier gesotten werden konnte; als man aber einige Veraͤnderungen mit demselben

vornahm, war man nicht mehr im Stande, dem Getraͤnke die gehoͤrige

Feinheit und den vorigen guten Geschmack zu geben. Solche Fehler zu verbessern oder

zu vermeiden ist Sache des wissenschaftlichen Bierbraͤuers, oder vielmehr des

Chemikers, so wie uͤberhaupt das ganze Braͤuwesen auf

Grundsaͤzen dieser Wissenschaft beruht.

Hat ein Baumeister sein Gebaͤude so angelegt, daß alle Gefaͤße am

rechten Plaze stehen; daß jeder Raum, der zu gewissen Verrichtungen bestimmt ist,

die schikliche Lage hat, daß der Bierbraͤuer durch das Gebaͤude selbst

nicht gehindert wird vollkommen gutes Bier zu brauen, so hat er seinen Zweck

erreicht. Durch folgende Auseinandersezung der Geschaͤfte wird er hoffentlich

dazu vorbereitet werden.

Alle bei einer Braͤuerei vorkommende Geschaͤfte koͤnnen in die

Bereitung des Malzes, und in die des Sudwerks eingetheilt werden. Die erste

vorkommende Arbeit ist das Malzmachen (Mulzen). Dabei muß das Korn zum Keimen

gebracht werden, damit

sich der Zuckerstoff und ein naͤhrender Schleim in demselben entwikle und

auflokere, welcher sich dann in der Maischkufe und im Sieden dem Wasser mittheilt.

Jedem Gerstenkorn muß daher so viel Feuchtigkeit gegeben werden, als zur

Hervorbringung des Wurzelkeims erforderlich ist. Dieses Keimen muß aber zur rechten

Zeit unterbrochen werden koͤnnen, welches geschieht, indem die Feuchtigkeit

schnell entzogen wird.

Um die Koͤrner zum Keimen oder Wachsen vorzubereiten, ist es noͤthig,

daß sie im Wasser eingeweicht werden, wozu ein Quellbottich, oder ein Weichkasten

gehoͤrt. Dieses Weichen dauert 3 bis 4 Tage, und damit in dem Weichkasten

keine schaͤdliche Gaͤhrung entstehe, muß das Wasser oͤfters

abgelassen und frisches aufgegossen werden. Der Weichkasten soll daher nothwendig

zur ebenen Erde stehen; das Wasser muß durch Roͤhren oder Rinnen in denselben

geleitet, und das gebrauchte Wasser aus dem Gebaͤude ohne Schaden

abgefuͤhrt werden koͤnnen.

Es ist aber auch ungleich besser, wenn man den Weichkasten ins Souterrain bringen

kann. Nur muß man auch dann das gebrauchte Wasser abzuleiten im Stande seyn.

Hat die Gerste (welche Getreidart gewoͤhnlich zum Bier genommen wird) den zum

Keimen gehoͤrigen Grad Feuchtigkeit; so kommt sie auf die Keim- oder

Malz-Tenne, welche mit Steinen gepflastert seyn soll. Hier wird die Gerste

entweder in Haufen 2 Fuß hoch aufgeschuͤttet, oder man verbreitet sie

uͤber die ganze Flaͤche der Tenne, ohngefaͤhr 1 Fuß in der

Hoͤhe, welche leztere Art die gebraͤuchlichste ist.

Zum Keimen wird ein gewisser Grad Waͤrme erfordert, welcher genau beobachtet

werden muß. Die Oeffnungen auf der Malzdarre hat man daher mit Fenstern,

Laͤden und Thuͤren zu versehen, die man beliebig oͤffnen und

schließen kann. Vorzuͤglich gut aber ist es, wenn die Malztenne 4 bis 5 Fuß in den Boden

kommt, weil sie dadurch waͤrmer wird. Aus eben dieser Ursache soll sie auch

ein Gewoͤlbe haben. Der Weichkasten stehet auf der Keimtenne selbst, damit

die gequollne Gerste sogleich ohne Umstaͤnde auf denselben gebracht werden

kann. Hat sich der Wurzelkeim entwikelt, so ist dem weitern Wachsen Einhalt zu thun;

denn der Graskeim darf nicht hervorbrechen.

Die Gerste kommt daher auf den Welkboden, wo sie zum

Abtrocknen duͤnne ausgebreitet wird. Hier ist oͤfteres Umwenden

noͤthig. Von den nassen Koͤrnern steigen nun waͤsserige

Duͤnste in die Hoͤhe, welche durch angebrachte Zugoͤffnungen

vom Welkboden vertrieben werden muͤssen, wodurch das Geschaͤft sehr

erleichtert wird. Man muß daher dem Welkboden viele Zugoͤffnungen geben.

Wenn alle bei einer Braͤuerei vorkommende Geschaͤfte im untern

Stockwerk verrichtet werden koͤnnten, so waͤre das freilich sehr

bequem; aber das Gebaͤude wuͤrde dadurch sehr ausgedehnt, und die

Erbauungs- und Unterhaltungskosten vermehrt werden; auch verlangen manche

Braͤu-Geschaͤfte eine hoͤhere Lage. Dem Welkboden z.B.

muß in mancher Ruͤcksicht das zweite Stockwerk eingeraͤumt werden, und

dann laͤßt sich auch die Darre, welche ebenfalls hoch liegen kann, damit

verbinden. Hat das Malz etliche Tage auf dem Welkboden gelegen, so muß es

voͤllig getrocknet werden. Geschieht dieses Trocknen an der Luft, so

erhaͤlt man Luftmalz, wird es aber uͤber dem Feuer auf der sogenannten

Darre vorgenommen, so bekommt man Darrmalz, welches in unsern Gegenden am

gebraͤuchlichsten ist.

Die Darre gehoͤrt daher in die Naͤhe des

Welkbodens, damit das Malz ohne Umwege auf jene gebracht werden kann. Der Darrofen

muß so eingerichtet seyn, daß man im Stande ist, demselben einen beliebigen Grad

Waͤrme zu geben. Anfangs entwikeln sich bei diesem Geschaͤfte viele

Daͤmpfe, welche mittelst eines Dampfschlothes abgeleitet werden, damit sie

sich nicht an der Decke in Tropfen anhaͤngen, herabfallen, und das Malz

verunreinigen. Sowohl diese Dampfroͤhre, als auch die uͤbrigen

Zugoͤffnungen der Darre muͤssen beliebig geschlossen werden

koͤnnen, wodurch der Bierbraͤuer im Stande ist, nach dem ersten

Abdampfen des Malzes, die Waͤrme in einem gleichen Grade zusammen zu

halten.

Unter dem Boden der Darre, welche gewoͤhnlich und am zweckmaͤßigsten

aus Eisenblech besteht, wird die Hize dergestalt herum geleitet, daß sie den Boden

gleichmaͤßig erwaͤrmt. Zur Ersparung an Holz kann man auch eine solche

Einrichtung treffen, daß die Darre zum Theil durch das Kesselfeuer, welches sonst

ungenuͤzt in den Rauchfang steigt, erwaͤrmt wird. In den meisten

Braͤuhaͤusern ist die Darre so eingerichtet, daß der Rauch durch das

Malz geht, was zu einer schnellen Abtrocknung viel beitraͤgt. Ich habe

Braͤuhaͤuser kennen gelernt, welche aus dergleichen Malz das

schmackhafteste, reinste und klarste Bier bereiteten, und ich bin daher noch nicht

uͤberzeugt, daß es unbedingt nothwendig sey, den Rauch von dem Malz

abzuhalten. Inzwischen ist es ein Leichtes, dem Rauche den Durchgang durch das

aufgeschuͤttete Malz zu verwehren.

Ist das Malz gehoͤrig gedoͤrrt, so kommt es auf die Schuͤttboͤden, und somit ist die Bereitung

des Malzes vollendet.

Beim Sudwesen ist das Erste, daß man das Malz, ehe es auf

die Muͤhle zum Schroten kommt, einsprengt oder mit Wasser benezt. Zu diesem

Geschaͤfte sollte, wo moͤglich zur ebenen Erde, ein eigener mit

gebrannten oder auch mit Solenhofer Steinen gepflasterter Plaz vorhanden seyn. Von

dem Schuͤttboden muß die Gerste in Roͤhren auf den Einsprengplaz (Einspreng)

herunter gelassen werden koͤnnen, weil dadurch viel Zeit und Muͤhe

erspart wird.

Nach dem Schroten des Malzes kommt das Einmaischen, wozu ein angemessen großer

Maischbottich erforderlich ist.

Haben sich nun in der Maisch die Theilchen des Malzes mit dem Wasser verbunden; so

muͤssen sie, um nicht roh und unverdaulich zu bleiben, gekocht werden. Daher

muß die Maischkufe in der Naͤhe des Kessels oder der Pfanne sich befinden.

Der Grand liegt unter der Maischkufe, weil das Bier von dieser in jenem gelassen,

und von hier in den Kessel gepumpt, oder mittelst Schapfen dahin gebracht wird. Hat

das Bier gehoͤrig gekocht und seinen Zusaz an Hopfen erhalten, so wird es auf

die Kuͤhl geschlagen, welche ebenfalls in der Naͤhe der Pfanne seyn

soll.

Ober der Kuͤhl hat man fuͤr hinlaͤnglichen Luftzug zu sorgen,

doch so, daß man denselben nach Erforderniß maͤßigen oder ganz abhalten kann.

Auf der Kuͤhl muß das Bier geruͤhrt werden, wenn sie anders nicht so

groß ist, daß sich das Bier weit genug ausdehnen kann, um nur 3–4 Zoll hoch

zu stehen. Beim Abkuͤhlen des Biers hat der Bierbrauer, oder derjenige,

welcher zur Erleichterung des Geschaͤfts eine Maschine angiebt, dahin zu

sehen, daß durch die Wirkung der Maschine kein Schaum hervorgebracht wird. Der

Schaum schwimmt auf der Oberflaͤche des Biers, und haͤlt das

Aufsteigen der Daͤmpfe ab, wodurch das Abkuͤhlen sich leicht so

verzoͤgert, daß das Bier schadhaft wird. Die Daͤmpfe, welche sich im

Braͤuhause entwikeln, sind dem Abkuͤhlen des Biers hinderlich; es muß

deswegen die Kuͤhl vom Sudwerke geschieden, oder ganz aus dem

Braͤuhause verlegt werden.

Ist das Bier abgekuͤhlt, so viel es seyn muß, so kommt es auf die Gaͤhrkufen, wo es durch einen Zusaz von Hefe den

ersten Grad der Gaͤhrung, nehmlich die Weingaͤhrung, erhaͤlt. Um alles bequem

zu haben, so darf der Gaͤhrkeller nicht weit von der Kuͤhl entfernt

seyn. Laͤßt es die Beschaffenheit des Baugrundes zu, so kann dasselbe im

Souterrain unmittelbar unter der Kuͤhle seinen Plaz finden, wodurch man

manche die Gaͤhrung foͤrdernde Vortheile gewinnt. Nach erfolgter

Gaͤhrung wird das Bier in die Faͤsser gefuͤllt, und das ganze

Geschaͤft ist vollendet.

Aus dieser Beschreibung siehet man, wie der Gang der Sache beschaffen ist. Ich will

nun noch kurz angeben, wie die einzelnen Theile eines Braͤuhauses,

ruͤcksichtlich des Raumes, den sie einnehmen sollen, gegen einander zu

bestimmen sind.

Je groͤßer der Betrieb eines Braͤuwerkes ist, desto groͤßer

muͤssen natuͤrlich auch die Raͤume seyn, in welchen man die

Geschaͤfte verrichtet, und es muß darnach der ganze Umfang des

Gebaͤudes ausgemittelt werden. Mit dem Umfange desselben aber waͤchst

dessen Wichtigkeit, und die Schwierigkeiten, welche dabei ein Baumeister zu heben

hat, vermehren sich.

Bei der Bestimmung der Groͤße eines Braͤuhauses hat man

Ruͤcksicht zu nehmen:

1) auf die Quantitaͤt des Biers, welche consumirt wird,

sowohl bei dem Schenk- als bei dem Lagerbier. Hieraus laͤßt sich

bestimmen, wie oft waͤhrend der Sudzeit gesotten werden muß und wie stark

ein Sud seyn kann, und hiernach richtet sich die Groͤße der Pfanne,

welche den Maasstab zu dem uͤbrigen gibt.

2) Auf den Umstand, ob braunes und weißes Bier gesotten werden

darf und kann; damit man Pfanne, Maischkufe, Kuͤhl u.s.w. darnach anordne

und den Raum dafuͤr bestimme. Wenn von der Bestimmung der

Groͤße des ganzen Hauses die Rede ist, muß der Baumeister auch

beruͤcksichtigen:

3) ob mit der Braͤuerei eine Brandweinbrennerei und

Essigsiederei verbunden werden, und ob

4) das Gebaͤude Wohnungen und wohl auch eine Schenke haben

soll.

Sind alle diese Ruͤcksichten gehoͤrig beachtet, so werden die

Groͤßen der einzelnen Theile berechnet. Dazu koͤnnen folgende auf

Erfahrung und Versuche gegruͤndete Ausmessungen und Verhaͤltnisse als

Norm angenommen werden. Um aber alle Groͤßen in Zahlen ausdruͤcken zu

koͤnnen, will ich hier eine wirkliche Aufgabe zum Grunde legen, nach welcher

ich ein Braͤuhaus fuͤr braunes und weißes Sudwerk berechnet habe.

Das Sudhaus darf blos die Pfanne, den Maischbottich, den Grand und noch kleinere

Gefaͤße fassen. Im vorliegenden Fall sind zur braunen und weißen

Braͤuerei 2 Pfannen und 2 Maischkufen mit den Graͤnden angenommen. Die

große Pfanne soll 80, die andere 60 Eimer fassen. Außer diesen ist eine kleine

Pfanne noͤthig, um bestaͤndig warmes Wasser haben zu koͤnnen.

Durch die Ausmessung mehrerer Braͤuhaͤuser habe ich gefunden, daß man

den Raum, welchen die Pfanne, Maischbottich und Grand erfordern, zu einem Drittel

der ganzen Flaͤche des Sudhauses annehmen duͤrfe. Es haben aber jene

Stuͤck folgende Maaße:

2 Pfannen à 144

=

288

Die kleine Pfanne

64

Zwei Maischbottiche und Grande

200

–––––

552 □ Fuß

Das ganze Sudhaus muß demnach 1656 □ Fuß halten.

Die Groͤße einer Pfanne wird nach gegebener Eimerzahl auf folgende Art berechnet. Auf

einen Cubikfuß gehen 23 Maas; und ein baierscher Eimer haͤlt 64 Maas. Eine

Pfanne von 80 Eimern hat also 5120 Maas. Gehen nun 23 Maas auf einen Kubikfuß, so

muß die Pfanne 222 14/23 Cubikfuß fassen. Die groͤßte Tiefe einer Pfanne soll

3 1/2 Fuß betragen; wird mit dieser in obige Zahl dividirt, so erhaͤlt man

63; naͤmlich: 222/3 1/2 = 63. Die Grundflaͤche der Pfanne muß demnach

63 □ Fuß halten; ziehet man aus dieser Zahl die Quadratwurzel, so ergiebt

sich 8. √63 = 8. Folglich ist eine Pfanne, welche 80 Eimer haͤlt, 8

Fuß lang und breit und 3 1/2 Fuß tief.

Die Pfanne soll sich zum Maischbottich verhalten = 1 : 2 also muß die Maischkufe 160

Eimer halten.

Die Pfanne verhaͤlt sich gewoͤhnlich zum Grand = 16 : 7. Folglich soll

der Grand 35 Eimer fassen.

Die Kuͤhl soll so viel Eimer fassen als die Pfanne: hier 80 Eimer oder 5120

Maas. 23 Maas gehen auf einen Cubikfuß. Folglich 5120/23 = 222 14/23 oder 223. Nun

soll das Bier nur 4 Zoll oder 1/3 Fuß hoch in der Kuͤhl stehen, und die

Flaͤche dehnt sich dreimal so weit aus 223 × 3 = 669 □ Fuß

Flaͤche, welche die Kuͤhl einnehmen soll.

Der Gaͤhrkeller soll zu 6 Sud Gaͤhrgeschirre fassen. Zu einem Sud sind

4 Kufen, jede zu 20–22 Eimer, erforderlich.

Zu einem Gaͤhrgeschirr kann man 60 □ Fuß annehmen; es laͤßt sich

also die obige Anzahl Kufen in einem Raum von 1440 □ Fuß bringen. Man darf

aber nicht außer Acht lassen dem Gaͤhrkeller die noͤthige Hoͤhe

zu geben, damit auch hohe Kufen untergebracht werden koͤnnen.

Zum Malz machen gehoͤrt folgendes:

Eine steinerne Weich, welche im vorliegenden Fall 30 Schaff Gerste fassen soll. In

der Weich nimmt ein Schaff Gerste 18 Cubikfuß ein, folglich muß die ganze Weich 540

Cubikfuß fassen. Sie wird 11 Fuß lang und breit und 4 1/2 Fuß hoch gemacht. Nach dem

Weichen wird die Gerste auf den Keimboden gebracht. Ein Schaff Gerste nimmt mit den

noͤthigen Gaͤngen, und mit dem Plaz zum Umschlagen 54 □ Fuß

ein. Mithin sind zu 30 Schaff 1620 □ Fuß erforderlich. Der Welkboden soll um

1/3 groͤßer gemacht werden als der Keimboden, und daher muß der Welkboden

2160 □ Fuß halten.

Wenn es moͤglich zu machen ist, so soll die Darre den 4ten Theil so viel Raum

einnehmen als der Keimplaz. Dieser haͤlt hier 1620 und mithin kann die Darre

einen Flaͤcheninhalt haben von 400 □ Fuß.

Inzwischen ist diese Groͤße nicht unbedingt vorgeschrieben, und man kann auch

mit einer kleinern Darre auskommen.

Die Augsburger Braͤuhaͤuser haben oft nur den 5 und 6ten Theil des

Keimplazes zur Darre.

Zur Aufbewahrung des Malzes und zur Gerste sind die Bodenraͤume unter dem

Dache bestimmt, und es ist gut, wenn man viel Plaz dazu haben kann.

Dieses wird das Vorzuͤglichste seyn, was zur Berechnung der Groͤße

eines Braͤuhauses gehoͤrt.

Mit einer Bierbraͤuerei wird gewoͤhnlich eine Brandweinbrennerei

verbunden, weil man bei der lezten manches aus dem Braͤuhause benuzen kann.

Wenn Absaz vorhanden ist, und wenn es sonst die Umstaͤnde gestatten, so kann

man eine solche Brennerei weit ausdehnen, vorzuͤglich dann, wenn bei der dazu

gehoͤrigen Oekonomie viele Kartoffeln gebaut werden. Bei der Anlegung eines

solchen Gebaͤudes muß denn auch der Baumeister den Umfang und den Raum der

Brandweinbrennerei berechnen.

Zu einer Brandweinbrennerei gehoͤrt der Hafen, das Kuͤhlgeschirr, der

Maischbottich. Ueberhaupt aber ein Wassergrand, eine Kartoffelmuͤhle etc. Es

kommt aber darauf an, wie viele Haͤfen angebracht und wie groß diese werden

sollen. Um einen allgemeinen Maasstab zu haben, kann man den Quadratinhalt

berechnen, den ein Hafen mit dem Kuͤhlfaß etc. einnimmt. Diese Flaͤche

zu 1/3 des erforderlichen Raumes annehmen, und noch 2/3 fuͤr das

uͤbrige zugeben. Dabei aber ist die Schuͤrgrube nicht mit berechnet,

sondern sie muß besonders zugegeben werden.

Ein Hafen mit dem Kuͤhlgeschirr soll 66 □ Fuß einnehmen. Sind 5

dergleichen Brennzeuge vorhanden, so erhaͤlt man einen Raum von 330 □

Fuß, und mithin muͤßte das ganze Brennhaus 990 □ Fuß fassen.

–

Wenn es moͤglich ist, so sollen im Gebaͤude selbst die Brandweinkeller

befindlich seyn; außerdem kann aber auch der Brandwein in andern Kellern

untergebracht werden.

Bei einem großen Oekonomiegut gewaͤhrt eine Essigsiederei viele Vortheile.

Wenn auch diese, mit der Braͤuerei in Verbindung gebracht werden soll, so muß

die Groͤße derselben berechnet werden. Dabei kommt es natuͤrlich auch

auf den Betrieb des Geschaͤftes an. Ist nur ein Kessel nothwendig, so kann

man mit einem Sudhaus, welches 600 □ Fuß faßt, auskommen. Ueberdies soll noch

eine heizbare Essigstube und allenfalls noch ein Behaͤlter fuͤr

allerlei Geraͤthschaften vorhanden seyn; auch soll man einen besondern

Essigkeller anzubringen suchen.

Durch die bisherige Beschreibung wird man sich in den Stand gesezt sehen, jene drei

Zweige oͤkonomischer Industrie in ein Gebaͤude zu vereinigen. Man hat

die Construction der einzelnen Theile einer Braͤuerei kennen gelernet; man

weiß, wie die Geschaͤfte in einandergreifend und auf einander folgend

betrieben werden muͤssen, und man hat einen Maasstab zur Berechnung der

Groͤße eines solchen Gebaͤudes. Aus dieser Beschreibung wird man

aber auch wahrnehmen, daß bei der Ausfuͤhrung einer Braͤuerei viele

Hindernisse zu bekaͤmpfen, und viele Umstaͤnde zu

beruͤcksichtigen sind.

Unstreitig gehoͤrt die Erbauung eines Braͤuhauses, und noch viel mehr,

die Einrichtung eines Braͤuwerks in einem schon bestehenden Gebaͤude

zu den schwersten Aufgaben, die ein kameralistischer Baumeister zu loͤsen

hat. Eine solche Aufgabe wurde mir vor einigen Jahren gemacht. Es sollte

naͤmlich eine Bierbraͤuerei, eine Brandweinbrennerei und eine

Essigsiederei in ein schon vorhandenes Gebaͤude eingerichtet werden. Ueber

diese Einrichtung liefere ich im anliegenden Blatt, Tab. XX. drei Grundrisse, einen

Laͤngendurchschnitt und einen Aufriß von der langen und von der schmalen

Seite.

Das Gebaͤude hatte seiner ersten Bestimmung gemaͤß, nur die

Hoͤhe von einem Stockwerk, die Umfassungsmauern aber waren so stark, daß sie

noch ein zweites Stockwerk und den Bodenraum mit der Beschwerung, welche dieser

durch Malz erhaͤlt, zu tragen vermochten. Diese Umfassungsmauern und drei der

mittlern Scheidemauern sollten stehen bleiben; nur Fenster und Thuͤren wurden

versezt. Das ganze Gebaͤude bis an die Hauptmittelmauer, welche nun das

Sudhaus von der Schuͤrgrube scheidet, war mit gut gewoͤlbten Kellern

versehen, und auch diese sollten so viel moͤglich erhalten und benuzt werden.

Der gegenwaͤrtige Gaͤhr- und Vorkeller war noch nicht

vorhanden; diese mußten also neu hergestellt werden.

Bei der Construction dieses Gebaͤudes war das erste Augenmerk, der

Kuͤhle einen Plaz zu geben, welcher von der Luft bestrichen werden

koͤnnte. Dieser Plaz fand sich am Ende des Gebaͤudes, und damit wurde

auch der Raum fuͤr den Gaͤhrkeller bestimmt, denn das Souterrain ist

von der Beschaffenheit, daß auf keine Weise Wasser dahin kommen kann. Daher konnte auch die

Malztenne in das Souterrain gelegt werden.

Die Zeichnung Fig.

L enthaͤlt den Grundriß vom

Souterrain. Fig. M das erste Stockwerk. (den Stock zur ebenen

Erde) Fig. N das zweite Stockwerk. (erste Stockwerk).

Fig. O ist das Laͤngenprofil. Fig. P der Aufriß von der langen und Fig. Q der Aufriß von der schmalen Seite.

Der Haupteingang in das Gebaͤude ist Fig. M Lit. a, und durch diesen kommt man

auf den Vorplaz Lit. b. Auf diesem Vorplaz befindet sich

eine Treppe in den Gaͤhrkeller Lit. c; dann bei

Lit. d eine Treppe in das zweite Stockwerk,

naͤmlich auf den Welkboden und unter dieser eine abwaͤrts in den

Keller. Bei der weitern Erklaͤrung der Nisse will ich mich nach der

Folgeordnung der hier vorkommenden Geschaͤfte richten, es kommt also zuerst

der Weichkasten, welcher aus steinern Platten zusammengesezt ist. Dieser stehet auf

der Malztenne im Souterrain Fig. L bei e, und ist nun nach obiger

Beschreibung so eingerichtet, daß die Gerste vom Boden auf den Keimplaz mittelst

einer Gosse und Rinne herunter gelassen werden kann. Bei Lit. ggg ist die Rinne zu sehen. In den Weichkasten

kann Wasser gelassen werden, wenn man den in der Ecke befindlichen Hahn umdreht.

Oben auf dem Gerstenboden befindet sich eine Gosse, um die Gerste einmessen zu

koͤnnen. An diese Gosse ist die Rinne ggg

welche in den drey Grundrissen zu sehen ist, befestiget. Lit. f ist die Malztenne, oder der Keimplaz von oben berechneter Groͤße.

Der Fußboden dieses Plazes ist mit großen gehauenen Schaalen, oder steinernen

Platten belegt. Die Decke ist, wie der Durchschnitt Fig. O bei f zeigt, gewoͤlbt.

In dem Gewoͤlbe sind die Oeffnungen Lit. h, (man

sehe die Grundrisse und den Durchschnitt), angebracht, um die gekeimte Gerste auf

den Welkboden Lit. i aufziehen zu koͤnnen. Da

aber der Welkboden Lit. i in manchen Faͤllen zu

klein seyn

wuͤrde, so kann auch der Raum k

Fig. N dazu benuzt werden. Der Keimplaz f ist hier 8 Fuß tief in der Erde, und hat daher so viel

Waͤrme als noͤthig ist. Die an zwei Seiten angebrachte Fenster

koͤnnen geschlossen und noͤthigen Falls geoͤffnet werden. Die

Welkboͤden liegen hoch, und haben ebenfalls von zwei Seiten Fenster, so daß

die Luft uͤber die ausgebreitete Gerste streichen und sie bald abtrocknen

kann. Auf der obern Welk Lit. k steht die Darre, und die

Gerste kann gleich vom Welkboden dahin gebracht werden.

Die Darre Lit. l wird unten in der Schuͤrgrube bei

Lit. m geheizt; die Hize zieht sich herauf und zirkulirt

in den Kanaͤlen. Der Boden ist von Eisenblech und durchloͤchert, so

daß der Rauch durch das Malz geht. Oben ist diese Darre mit einem Gewoͤlb

versehen und die Balken sind ausgewechselt. Da die Feuerkanaͤle, oder die

Sau, auch auf einem feuerfesten Gewoͤlb ruht, so hat man hier nicht die

geringste Feuersgefahr zu befuͤrchten. Bei Lit. n

ist eine Oeffnung um die Kanaͤle von Ruß reinigen zu koͤnnen. Durch

das obere Gewoͤlb geht, wie im Durchschnitt zu bemerken ist, ein

Rauch- und Dampfschloth durch das Dach hinaus, und die Darre selbst hat drei

Fenster gegen die Aussenseite, die geoͤffnet werden koͤnnen, um den

Dampf abzuleiten. Das aus der Darre kommende fertige Malz kann in Koͤrben auf

den Boden zur Aufbewahrung gezogen werden.

Wenn das Malz geschrothen werden soll, muß es mit Wasser befeuchtet werden, und dazu

ist ein besonderer Plaz noͤthig, den man die Einspreng nennt. Dieser Plaz ist

wo moͤglich zur ebenen Erde zu waͤhlen, damit man das eingesprengte

Malz sogleich in Saͤcke fuͤllen und zur Muͤhle bringen

koͤnne. Die Einspreng ist hier Fig. M bei o. Von dem Boden, worauf das

Malz liegt, geht eine Rinne herunter, durch welche das Malz auf die Einspreng

gelassen wird.

Das Sudhaus befindet sich Fig. M bei p. Es soll braunes und weißes Bier gebraut werden,

weshalb zwei große Pfannen angebracht sind. Die kleine dritte, dient, um

bestaͤndig warmes Wasser haben zu koͤnnen. Zu jeder Pfanne

gehoͤrt ein Maischbottich und ein Grand. Die Kessel werden in der

Schuͤrgrube q gefeuert, und diese ist deswegen so

geraͤumig, weil auch die Brandweinhaͤfen, welche auf der andern Seite

liegen, von hier geheizt werden. An der Ruͤckseite des Gebaͤudes liegt

der Oekonomie-Hof, auf dem sich die Holzremisen befinden. Daher hat die

Schuͤrgrube eine große Thuͤr in diesen Hof, und das Holz zum Heizen

kann mit Schubkarren herbei gefahren werden. Auch das Sudhaus hat eine Thuͤr

auf diesen Hof so wie auf den Vorplaz b. Das Sudhaus

besteht ganz fuͤr sich, es geht durch zwei Stockwerk und ist gewoͤlbt.

Die einander gegenuͤber liegenden Fenster fuͤhren die Daͤmpfe

ab, und dann ist auch noch, wie aus dem Durchschnitt erhellet, uͤber den

Pfannen ein besonderer DampfschlothDergleichen Dampfschloͤthe werden von Brettern oder Dielen

zusammengesezt; aber man muß sie wohl verwahren, daß kein Dampf auf die

Malz- und Gerstenboͤden dringen kann. angebracht. In den Gaͤhrkeller fuͤhrt eine Treppe vom

Sudhause. In die Kessel und Maischbottiche kann laufendes Wasser gebracht werden. In

den Winterbier-Keller gelangt man mittelst der auf dem Vorplaz liegenden

Treppe, und von diesem in einen andern Keller, welcher zum Schenkbier dient.

Das Pflaster des Sudhauses besteht aus harten steinernen Platten, und man soll

demselben ein Gefaͤll nach aussen geben, um das Sudhaus ausschwemmen zu

koͤnnen.

Die Kuͤhlen sind hier ganz vom Sudwesen abgesondert, damit dem

Abkuͤhlen keine Daͤmpfe nachtheilig werden koͤnnen. Das

Kuͤhlhaus hat von drei Seiten Oeffnungen, welche mit Vorsezlaͤden

geschlossen werden koͤnnen; es geht durch zwei Stockwerke und ist

gewoͤlbt. Die Kuͤhlen stehen etwas erhoͤht und sind im Plan

Fig. M bei rrr

angebracht.

Eine große Kuͤhl und die kleine gehoͤren zum braunen Sudwerk, die

andere große zum weißen. Nach der Berechnung der großen Pfanne wurde dem

Kuͤhlschiffe so viel Ausdehnung gegeben, daß sich das Bier, ohne

geruͤhrt zu werden, abkuͤhlt. Bei Lit. s

ist ein Vorplaz zur Kuͤhl, welcher gleiche Hoͤhe mit ihr hat. Die

Thuͤr gegen das Sudhaus ist so eingerichtet, daß sie von selbst

zufaͤllt, damit keine Daͤmpfe eindringen koͤnnen. Von diesem

Vorplaz geht zu jeder Kuͤhl eine Thuͤr. Will man aber hier eine

Ruͤhrmaschine anbringen, so kann es ohne große Weitlaͤufigkeit

geschehen. Den Raum unter der Kuͤhl kann man benuzen, kleinere Faͤsser

und andere Geraͤthschaften dahin zu stellen. Vom Kessel wird das Bier in

Rinnen auf das Kuͤhlschiff geleitet.

Unmittelbar unter der Kuͤhl befindet sich der Gaͤhrkeller, und dieser

liegt 7 Fuß tief in der Erde, weil er wie der Keimboden einen gewissen Grad

Waͤrme bedarf. Die Decke desselben ist gewoͤlbt und der Fußboden mit

Schaalen belegt. Die Hoͤhe dieses Kellers betraͤgt in der Mitte 11

Fuß, und dabei haben die Gaͤhrkufen noch hinlaͤnglichen Raum ober

sich. Die auf den drei Seiten befindlichen Oeffnungen, welche 4' breit und 2' hoch

sind, koͤnnen mit Fenstern und Laͤden verschlossen werden. Die

Gaͤhrkammer ist so geraͤumig, daß 17 bis 18 Gaͤhrgeschirre Plaz

darin haben. Von der Aussenseite ist eine Thuͤr angebracht um das vergohrne

Getraͤnke in die Sommerkeller schaffen zu koͤnnen. Die

geraͤumige Boͤden, sowohl im Halbgeschoß, als auch unter dem Dache

sind zur Aufbewahrung der Gerste, des Malzes und des Hopfens eingerichtet. Zur

Aufbewahrung des Hopfens eignen sich besonders die sogenannten Hopfenpressen. Eine

solche Presse ist ein hoher, aus Dielen zusammengefuͤgter, Kasten. Er kann durch zwei

Geschosse gehen und eine Hoͤhe von 20–25 Fuß haben. Die Breite und

Dicke kann 4–5 Fuß betragen. Unten wird eine gut eingepaßte Thuͤr

angebracht; dieser Kasten, welcher luftdicht seyn muß, wird mit Hopfen

gefuͤllt. Oben ist eine Schraube angebracht, mittelst welcher der Hopfen

zusammen gepreßt wird. Aus der untern Thuͤr nimmt man so viel Hopfen heraus,

als man auf einmal braucht, und dann wird die Schraube wieder angezogen und der

Hopfen nachgepreßt. Da die Spindel der obern Schraube nicht so lang als der Kasten

seyn kann, so bringt man Untersaͤze von 7–8 Zoll starken

Hoͤlzern an, wenn der Kasten leerer wird. Eine solche Presse findet bei Lit.

π einen schicklichen Plaz.

Im Souterrain, welches eigentlich zur Braͤuerei gehoͤrt, sind nur zwei

Keller, naͤmlich Lit. u bei Fig. L, welcher fuͤr das Winterbier, und Lit. t, der fuͤr Schenkbier bestimmt ist. Ein großer

Sommerkeller, so wie ein geraͤumiger Keller zum Winterbier, befindet sich

ausser dem Gebaͤude.

Die Brandweinbrennerei liegt zur ebenen Erde unmittelbar an der, mit dem

Braͤuhause gemeinschaftlichen Schiergrube. Sie ist im Plan Fig. M mit v bezeichnet. Die

Groͤße derselben betreffend, so ist sie auf 4 Haͤfen berechnet, und es

sind daher im Plane vier Maischkufen zu sehen. Das Brandweinhaus ist durchaus

gewoͤlbt und hat eine Thuͤr gegen den Hof. Den gewoͤhnlichen

Eingang aber hat es vom Vorplaz Lit. b. Im Souterrain

befindet sich ein Brandweinkeller Lit. w bei Fig. L. In diesen Keller kann man auf der daran

liegenden Treppe gelangen.

Zur Essigsiederei y kommt man durch die erste

Thuͤr des Gebaͤudes, von dem Vorplaz Lit. x. Hier steht eine kleine Pfanne nebst andern zur Essigbereitung

noͤthigen Gefaͤßen. Bei Lit. z ist eine

geraͤumige Essigstube, und im Souterrain befinden sich zwei Essigkeller Lit.

α und β.

Die Wohnung des Braͤumeisters liegt im zweiten Stockwerk. Durch den Vorplaz

x kommt man mittelst der Treppe γ zu dem obern Vorplaz δ. Von diesem geht man in die Wohnstube ε, dann in ein daran stoßendes Cabinet ξ, und in die Schlafstube η. Von

hier aus geht ein Fenster auf den Welkboden. Bei Lit. D

ist die Kuͤche, und daran stoͤßt die Speiskammer ι. Bei λ ist

eine Stube fuͤr die Braͤuknechte. Durch den Gang μ kann man auf den Welkboden kommen.

Die Treppe φ fuͤhrt auf den Malz-

und Gerstenboden. Auf der Treppe γ geht man

herunter und durch die Einspreng Lit. o in den untern

Welkboden. Auf diese Art ist der Braͤumeister in Verbindung mit der ganzen

Braͤuerei, und kann eine schnelle Uebersicht vom ganzen Geschaͤfte

haben.

Das ganze Gebaͤude ist, wie man an der Aussenseite Fig. P und im Durchschnitt O sehen kann, mit einem Halbgeschoß versehen; uͤber jedem Fenster wurde

eine halb runde Oeffnung in den Dachraum angebracht. Dieses geschah, um die vielen

Dachlucken entbehren zu koͤnnen, welche uͤberhaupt dem Dachwerk

nachtheilig sind. Ein solches Halbgeschoß gewaͤhrt einen groͤßern

Bodenraum; durch die halbrunden Oeffnungen oder Fenster bekommt man

hinlaͤnglichen Luftzug, und die Aussenseite gewinnt in aͤsthetischer

Hinsicht.

Außer dem bisher beschriebenen Gebaͤude, gehoͤren zur vorliegenden

Braͤuerei noch andere Bauwerke, naͤmlich: eine große Faßremise mit der

Faßbinderei, und eine Materialien-Kammer; geraͤumige gedeckte

Holzlagen, ein besonderer Maststall fuͤr Rindvieh und Schweine. Alle diese

Gebaͤude und einen Schenkkeller faßt der hinter dem Hauptbau angelegte große

Hof. Von diesem geschlossenen Ganzen entfernt liegt der Sommer- oder

Lagerbier-Keller.

In dem vorliegenden Braͤuhause werden, wie ich glaube, alle Geschaͤfte

leicht und in einander greifend verrichtet werden koͤnnen, und den

Maͤngeln, welchen das Braͤuwesen uͤberhaupt noch unterworfen ist, kann bei

einer solchen Einrichtung des Gebaͤudes, vielleicht um so eher abgeholfen

werden, wenn ein wissenschaftlicher Mann Verbesserungen vornehmen will.

Chemiker und Mechaniker werden fuͤr den Betrieb einer Braͤuerei noch

manches Gute zur Ersparung an Kosten, Zeit und Arbeit beitragen koͤnnen. So

wurden z.B. in neuern Zeiten viele gelungene Versuche mit der Benuzung der

Wasserdaͤmpfe zum Kochen und Heizen angestellt. Nach Herrn Dr. Dinglers Angabe hat man hier verschiedene

Dampfapparate in oͤffentlichen Anstalten und Fabriken, welche die

Nuͤzlichkeit eines solchen Unternehmens aussprechen.

Tafeln