| Titel: | Erklärung des dem Jos. Turner, Mechanikers zu Layton in der Grafschaft York dd. 8. April 1816 ertheilten Patentes auf ein verbessertes Räderwerk und die Anwendung desselben zu nüzlichen Zwecken mit oder ohne Maschine, |

| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. XXXVI., S. 263 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Erklärung des dem Jos. Turner, Mechanikers zu Layton in der Grafschaft York dd. 8. April 1816 ertheilten Patentes auf ein verbessertes Räderwerk und die Anwendung desselben zu nüzlichen Zwecken mit oder ohne Maschine,

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. Second Series. N. CCXXI. Octob. 1820. S. 259.

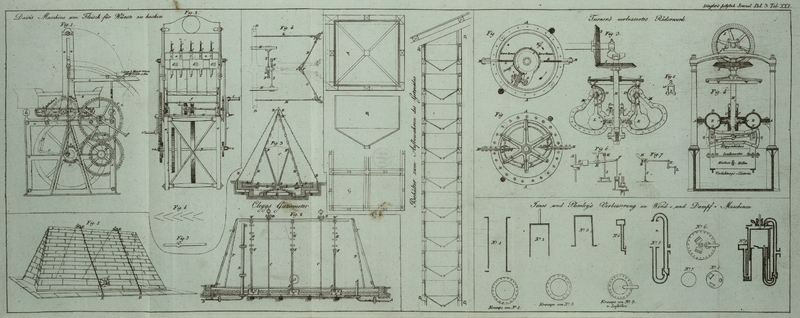

Mit Abbildungen auf Tab. XXI.

Jos. Turners verbessertes Räderwerk zu nüzlichen Zwecken mit oder ohne Maschine.

Ich Jos. Turner erklaͤre hiermit, daß meine

Erfindung eines verbesserten Raͤderwerkes in Folgendem erklaͤrt und

beschrieben ist. Der Zweck meines verbesserten Raͤderwerkes ist eine

mechanische Kraft mit steter Umdrehung entweder durch die ausdehnende Kraft des

Dampfes oder durch den hydrostatischen Druck einer niedersteigenden

Wassersaͤule zu erhalten; oder: ich benuͤze mein Raͤderwerk um

Wasser oder andere Fluͤssigkeiten durch Anwendung irgend einer mechanischen

Kraft, welche die Maschine in Umlauf sezt, in die Hoͤhe zu heben. Im ersten

Falle wird mein verbessertes Raͤderwerk dieselbe Wirkung, wie eine

Dampf-Maschine, hervorbringen: der Dampf wird aber zur Erzeugung einer

staͤtigen Umdrehung statt einer abwechselnden Bewegung benuͤzt, welche

Umdrehung man zur Erreichung aller jener nuͤzlichen Zwecke anwenden kann, zu

welchen man die Dampf-Maschinen bisher gebraucht hat, oder noch gebrauchen

wird. Diese Anwendungen meines verbesserten Raͤderwerkes koͤnnen

entweder mit oder ohne Kurbel und Flugrad oder irgend eine gleichmaͤßige

Vorrichtung geschehen, da die Bewegung desselben staͤtig und

regelmaͤßig ist. Eben so wird mein verbessertes Raͤderwerk, wenn es

zum Wasserheben gebraucht wird, als eine doppelte oder Druck- und Hebepumpe

wirken; es kann aber, wegen seiner Umdrehung, zu allen diesen Zwecken ohne Kurbeln,

Hebel oder andere aͤhnliche Vorrichtungen, die sonst noͤthig sind um

die Pumpen zu treiben, angewendet werden.

Form und Bau meiner Maschine sind in folgenden Zeichnungen erklaͤrt, in

welchen Fig.

1. Tab. XXI. (Tab. XV. im Original.) den Plan derselben so darstellt, als

ob sie offen waͤre, und ihre innere Einrichtung zeigte.

Fig. 2. ist

ein anderer Plan. Fig. 3. und 4. sind Durchschnitte

durch die Achse der Maschine in verschiedenen Richtungen, um die inneren Theile

derselben zu zeigen.

AA, BB, CC ist der Cylinder oder das

aͤußere Gehaͤuse der Maschine, welches aus zwei oder mehreren Theilen

besteht, die mittelst Schrauben so aneinander befestiget sind, daß sie einen

zirkel- oder ringfoͤrmigen Durchgang bilden, dessen Querdurchschnitt

wieder kreisfoͤrmig ist, wie EE in Fig. 3 und

4. zeigt.

Der Staͤmpel F,

Fig. 1. paßt

genau in den ringfoͤrmigen Durchgang, und wird durch den Druck des Dampfes

darin herumgedreht, welcher hinter ihm oder an der Seite F auf ihn wirkt, waͤhrend vor ihm, oder an der Gelte von G, ein leerer Raum gebildet wird. Da der Staͤmpel

mit einer Central-Platte G verbunden ist, welche

auf der Achse oder dem Schafte H befestigt ist, so wird

dieser Schaft in Bewegung gesezt, und durch ein Raͤderwerk I, oder eine andere dazu vorzuͤglich geeignete

Vorrichtung, wird diese Kraft der Maschine jedem anderen nuͤzlichen Zwecke

mitgetheilt, zu welchem sie angewendet werden soll.

Die Weise, auf welche hie Kraft des Dampfes eine Umdrehung in dem Staͤmpel

hervorbringt, ist folgende: zwei Klappen oder Schieber K

und L sind an den gegenuͤberstehenden Seiten des

ringfoͤrmigen Durchganges oder Cylinders,

EE so angebracht, wie sie in Fig. 1 und 3. dargestellt

sind. Die Kante der Central-Platte G, welche

mittelst eines hervorspringenden Armes mit dem Staͤmpel in Verbindung steht,

muß so eingerichtet seyn, daß sie den Durchgang des Cylinders EE, wie es bei L

gezeigt ist, verschließen und den Durchzug des Dampfes durch denselben hemmen

koͤnnenDiese Stelle ist auch im Originale eben so undeutlich und daher

woͤrtlich uͤbersezt: „The

edge of the central plate G, which has the projecting arm to

communicate with the piston, must be made so that they can be made to shut up the passage

of the cylinder etc.

; oder der Schieber kann geoͤffnet werden, wie die punctirten Linien

zeigen, um den Staͤmpel F frei durch den Cylinder

durchgehen zu lassen. Dieß geschieht wenn er um seinen Mittelpunct 3

seitwaͤrts, aus dem Cylinder in die Buͤchse oder in das

Gehaͤuse M, bewegt wird, welches zu seiner

Aufnahme vorgerichtet ist.

Die Schieber werden durch eine Mittheilung von außen, außerhalb der Maschine, in

Bewegung gesezt, so daß jeder derselben sich zu oͤffnen anfaͤngt,

sobald der Staͤmpel F sich demselben

naͤhert, und bereits vollkommen offen stehen wird, waͤhrend der

Staͤmpel durchgeht, und dann wieder in seiner Bahn herabsteigen wird.

NO, Fig. 1 und 4. sind zwei

Durchgaͤnge, durch deren jeden der Dampf, wechselweise eingelassen und aus

dem Cylinder ausgezogen wird; diese beiden Durchgaͤnge befinden sich an den

beiden gegenuͤberstehenden Seiten des Mittelpunktes der Maschine, und sind

mit Klappen oder Haͤhnen versehen, welche durch die Thaͤtigkeit der

Maschine in solcher Aufeinanderfolge geoͤffnet und geschlossen werden

koͤnnen, daß, wann der Dampf bei einem Durchgange aus dem Kessel in den

Cylinder eintritt, er in die freie Luft oder in den Condensator bei dem anderen

gegenuͤberstehenden Durchgange austritt.

Die Vorrichtung, welche die Schieber KL in

Thaͤtigkeit sezt, und die Vorrichtung, welche die Klappen zum Einlasse und

zum Auszuge des Dampfes durch die Durchzuͤge N

und O oͤffnet, wirken gemeinschaftlich mit

einander und auch mit der Bewegung des Staͤmpels, so daß, sobald nur immer

der Staͤmpel bei einen: Schieber durchgegangen ist, alsogleich, so schnell

wie moͤglich, lezterer wieder auf seine vorige Stelle herabsinkt, und bereit

ist den Durchgang des Cylinders hinter dem Staͤmpel zu schließen; und in dem

Augenblicke, als der Staͤmpel durch die naͤchste Oeffnung

durchgegangen ist, wird wieder neuer Dampf in dieselbe gelassen, und wirkt zwischen

dem Schieber und dem Staͤmpel, um diesen durch seine Ausdehnungskraft in dem

Cylinder vorwaͤrts zu treiben.

Um das Spiel der Maschine noch deutlicher zu erklaͤren, denke man sich die

Theile in der Lage von Fig. 1; der Schieber L ist geschlossen, und der Dampf fließt durch den

Durchgang O in den Raum zwischen den Schieber L und den Staͤmpel F;

zugleich ist aber der Durchgang N offen in den

Condensator, um den Dampf aus dem uͤbrigen Theile des Cylinders auszuziehen,

und den Druck von der vordem Seite G des

Staͤmpels zu entfernen. Hierdurch muß nothwendig der Druck des Dampfes,

welcher hinter dem Staͤmpel an der Seite von F'

wirkt, denselben in Bewegung sezen, und zwar in der Richtung des Pfeiles, und den

Arm der Central-Platte vor sich her treiben. Der Schieber K ist nun in der Oeffnung begriffen, und bis der

vorspringende Theil der Platte G zu ihm hinkommt, hat er

sich ganz in die Buͤchse M geoͤffnet, wo

er so lang bleibt, bis der Staͤmpel F bei ihm

durchgegangen ist. Dann faͤngt er wieder an herabzusteigen, und bis der

Staͤmpel zu der Oeffnung des Durchganges N gelangt, ist der

Schieber K vollkommen zu und verschließt den Cylinder.

In dem Augenblicke als der Staͤmpel uͤber die Oeffnung des Durchganges

N gegangen ist, sind die Dampf-Klappen durch

die Maschine gewechselt, so daß der Dampf in den Durchgang N eingelassen, und derselbe auch durch den anderen Durchgang O in den Condensator abziehen kann. Der Dampf tritt

folglich in den Raum zwischen N und K, und da er auf diese Weise hinter dem Staͤmpel

ist, treibt er ihn immer vorwaͤrts gegen den Schieber L, welcher durch die Einwirkung der Maschine aufzusteigen anfaͤngt,

und sobald der hervorspringende Theil G der

Central-Platte sich ihm naͤhert, wird er in die Buͤchse M sich zuruͤckgezogen haben, und den Cylinder zum

Durchgange des Staͤmpels frei und offen lassen.

Nachdem der Staͤmpel bei dem Schieber durchgegangen ist, steigt L alsogleich wieder herab, und hat sich bereits auf

seinem Standorte festgesezt bis der Staͤmpel zur Oeffnung O gelangt; und in dem Augenblike als der Staͤmpel

uͤber diese Oeffnung hingegangen ist, werden die Dampf-Klappen wieder

gewechselt, so daß der Dampf bei O hinter dem

Staͤmpel eingelassen, und zwischen dem Schieber L

und dem Ruͤcken des Staͤmpels thaͤtig wird, und diesen

vorwaͤrts treibt: dieselbe Lage, wie sie in der Figur dargestellt ist. Auf

diese Weise wird der Druck des Dampfes immer hinter dem Staͤmpel in

Thaͤtigkeit gesezt, und vor demselben ein luftleerer Raum gebildet.

Die Schieber K und L werden

durch die Hebel 9, 10 in Bewegung gesezt, welche außen an den Buͤchsen M befestigt sind, sich aber auf demselben

Central-Stifte 3 bewegen, auf welchem die Schieber sich innerhalb der

Buͤchse drehen.

Die Hebel sind, wie Fig. 5 zeigt, gabelfoͤrmig, um auf beiden Seiten der

Buͤchse herabzureichen, und die Central-Stifte 3 laufen durch die

Seite der Buͤchse und auch durch die Gabeln der Hebel 9, 10: sie drehen sich aber nicht um die

Loͤcher.

Um die Bewegung von den Hebeln an den Aussenseiten der Buͤchsen auf die

Klappen innerhalb derselben zu bringen, werden krumme Spangen 11, 11 von den Hebeln

durch die Seiten der Buͤchsen M gefuͤhrt,

und mit dem Arme der Schieber zusammengefuͤgt. Um diese Spangen werden

Schlußbuͤchsen angebracht, um sie dort luftdicht zu machen, wo sie durch die

Seiten der Buͤchsen M laufen.

Die Enden der Hebel 9, 10 sind in einem excentrischen Ausschnitte eingeschlossen oder

in einer Rinne Z Y, welche an der Zentral-Achse

H befestigt ist. Fig. 2. stellt die Form

derselben dar in dem Augenblike, wo die Schieber geschlossen sind, ausser der Zeit

naͤmlich, wo es nothwendig ist, sie zu heben, damit der Staͤmpel neben

durch kann. Um die Schieber, wann sie geschlossen sind, luftdicht passen zu machen,

werden sie etwas groͤßer als der Durchmesser der Cylinder angelegt, und in

Falzen, die innenwendig ringsum dieselben laufen, aufgenommen, und die Klappen

werden gegen eine der Flaͤchen jeder dieser Falzen abgeschliffen, so daß sie

ohne alles andere Band luftdicht schließen.

Der Staͤmpel besteht aus mehreren Segmenten, die durch unter denselben

liegende Federn verbunden sind, welche sie auswaͤrts gegen die innere

Flaͤche des Cylinders treiben, und wird also dadurch ohne alle

Umhuͤllung von Hanf luftdicht.

Die Kante der Central-Platte G, welche mittelst

ihres vorspringenden Armes mit dem Staͤmpel in Verbindung steht, muß

luftdicht zwischen den oberen und unteren Haͤlften, aus welchen der Cylinder

besteht, schließen, um das Entweichen des Dampfes zwischen denselben zu hindern, und

doch zugleich diese Platte sich frei an ihrer Stelle drehen lassen. Zu diesem Ende

ist die Kante dieser Platte mit zwei messingenen Ringen umgehen, welche uͤber

einander gelegt und mit Federn zwischen sich versehen sind, so daß sie dadurch gegen die

obere und untere Flaͤche des Mittelraumes, auf welche sie genau durch

Zuschleifen angepaßt sind, angedruͤckt werden. Diese Ringe erstrecken sich um

etwas mehr als die Haͤlfte des Umfanges der Platte G, und sind mittelst eines winkelig gebogenen Stiftes, 7 Fig. 1, daran befestigt,

welcher sie mit derselben zugleich sich drehen macht: sie verlangen aber keine

andere Befestigung, da der Druck des Dampfes sie an ihrer Stelle erhaͤlt.

Um das Entweichen des Dampfes durch die Oeffnung oder Theilung zwischen den beiden

Ringen 5 und 6 zu hindern, ist ein dritter Ring, 7, 8, so darauf angepaßt, daß er

ihre Fugen bedeckt, und die aͤußere Kante desselben, welche rund oder

halbkreisfoͤrmig ist, wie ein Pater noster ist,

wird in einem correspondirenden Einschnitte in den Kanten der Schieber aufgenommen,

wodurch dann die Kanten der Schieber, wann diese lezteren geschlossen sind, und die

Kante der beweglichen Central-Platte genau in einander passen. Die Klappen,

welche abwechselnd den Dampf in den Durchgang NO lassen,

koͤnnen eben so eingerichtet seyn, wie diejenigen, welche zulezt den Dampf in

den oberen und unteren Theil des Cylinders an der gemeinen Dampf-Maschine

einlassen; der zweckmaͤßigste Bau derselben ist jedoch in Fig. 4. dargestellt.

QQ ist eine eiserne Buͤchse, in welche der

Dampf aus dem Kessel gelassen wird. Diese Buͤchse ist unter dem Cylinder der

Maschine befestigt; 17, 18 sind zwei Oeffnungen, aus welchen gekruͤmmte

Roͤhren aufwaͤrts zu den Oeffnungen NO des Cylinders steigen; noch sind auch zwei andere Oeffnungen, 19 und 20

vorhanden, welche sich mit gebogenen Rohren abwaͤrts gegen den Condensator

S drehen. TV sind

Buͤchsen oder Becher, welche an den gegenuͤberstehenden Enden eines

Hebels TWV befestigt sind, dessen Mittelpunct der Bewegung W ist. Die Buͤchsen oder Becher dienen zur

Bedeckung der Oeffnungen auf die in der Figur dargestellten Weise, und die

Flaͤchen oder Kanten der Buͤchsen sind so zugeschliffen, daß sie genau

auf die flache Platte oder Oberflaͤche passen, in welcher sich die Oeffnungen

17 und 18 befinden.

Wenn die Buͤchse T oben ist, wie in der Figur, so

deckt sie die beiden Oeffnungen 17 und 19, und verbindet sie mit einander, und daher

wird auch der Dampf in dem Cylinder durch 17 und 19 in den Condensator

abgefuͤhrt. Zu gleicher Zeit befindet sich aber die Buͤchse V an dem entgegengesezten Ende des Hebels unten, und

laͤßt in dieser Lage die Oeffnung 18 unbedeckt, so daß der Dampf, mit welchem

die Buͤchse gefuͤllt ist, freien Durchgang in den Cylinder

erhaͤlt. Wird der Hebel TV an seinem

Mittelpuncte W so bewegt, daß die Buͤchse V hinlaͤnglich in die Hoͤhe kommt, und die

andere T herabgedruͤckt wird, so ist die Wirkung

durchaus umgekehrt, d.h. die Buͤchse V bringt die

Oeffnungen 18, welche von dem Cylinder zur Oeffnung 20 fuͤhren, die zu dem

Condensator leitet, in Verbindung, und die Oeffnung 17 wird aufgedeckt, so daß sie

den Dampf aus der Buͤchse durch dieselbe in den Cylinder bei der Oeffnung N laͤßt.

Dieser lezte Wechsel der Buͤchsen wird durch eine aͤhnliche

Vorrichtung, wie an anderen Dampfmaschinen zu gleichem Zwecke bewirkt,

naͤmlich durch excentrische Bewegung oder auf eine andere Weise: jedoch in

jedem Falle mit genauer Beachtung, daß dieser Wechsel in dem Augenblike statt hat,

wo der Staͤmpel uͤber die Oeffnungen geht, und zwar so, daß der Dampf

durch jene Oeffnung eingelassen wird, welche der Staͤmpel in seiner Bewegung

hinter sich laͤßt, und daß der Dampf durch jene Oeffnung abgezogen wird,

gegen welche er sich hinbewegt. Mein verbessertes Raͤderwerk kann durch die

ausdehnende Kraft des Dampfes allein in Thaͤtigkeit gesezt werden, und in diesem

Falle kann der Condensator weg bleiben und der Dampf in die freie Luft

hinausgelassen werden: ich ziehe aber die Anwendung eines Condensators vor. Die

Luftpumpe ist in der Zeichnung nicht dargestellt; sie kann aber an der Maschine auf

irgend eine bei anderen Maschinen gewoͤhnliche Weise angebracht und entweder

durch eine Kurbel an der Achse des oberen Rades I, oder

durch einen Balken, oder auf irgend eine andere fuͤr den Ort der Aufstellung

der Maschine taugliche Weise in Thaͤtigkeit gesezt werden. Eben dieß gilt von

dem Kessel. Da ich aber auf die Erfindung aller dieser Theile keinen Anspruch mache,

und die Maschinisten dieselben ohnedieß kennen, so ist es nicht noͤthig, sie

umstaͤndlicher zu beschreiben.

Fig. 6.

stellt die Weise dar, wie die Heißwasser-Pumpe, welche den Siedekessel meines

Raͤderwerkes mit Wasser versieht, in Thaͤtigkeit gesezt wird.

A ist die Stange der Luftpumpe, von welcher ein Aufsaz

B vorspringt. DEF

ist der Hebel der Heißwasser-Pumpe G, dessen Ende

D durch den Aufsaz B

gehoben wird. So oft die Stange A der Pumpe

aufwaͤrts schlaͤgt, druͤckt dieser Schlag den Staͤmpel

in der Pumpe G nieder, und treibt das Wasser hierdurch

in den Siedekessel. Die Menge Wassers aber, welche auf diese Weise jedesmahl in den

Kessel gebracht werden soll, wird auf folgende Art bestimmt. Ein Stellbalken mit

Einschnitten H ist uͤber dem Hebelbalken DF, wie in Fig. 7. angebracht, um zu

hindern, daß der Staͤmpel der Pumpe uͤber eine gewisse Hoͤhe

emporsteigt, und diese Hoͤhe kann nach Belieben gestellt werden, je nachdem

man den Stellbalken H dem Hebelbalken mehr oder minder

nahe bringt, indem ersterer auf einer Stange beweglich aufgesezt ist: die

Einschnitte werden folglich in verschiedener Hoͤhe zu stehen kommen. Der

Stellbalken wird durch einen Draht H mittelst eines

Glockenzuges K, dessen Draht L mit einem schwimmenden Brette in dem Kessel in Verbindung steht, in Bewegung gesezt. Wenn

also das Wasser im Kessel in voller Hoͤhe steht, wird der Stellbalken dem

Hebelbalken so nahe gezogen, daß der unterste Einschnitt von jenem diesen

faͤngt, und dem Staͤmpel der Pumpe kaum gestatten wird, sich

uͤber jenen Punct zu erheben, auf welchen er durch die Einwirkung des

Vorsprunges auf dem entgegengesezten Ende des Hebels herabgedruͤckt ist: so

wie aber das Wasser in dem Kessel sinkt, und das schwimmende Brett mit ihm, wird der

Stellbalken von dem Hebelbalken weiter abgezogen, und lezterem wird dadurch erlaubt

hoͤher zu steigen, und mehr Wasser in den Kessel zu bringen, um wieder die

vorige Hoͤhe desselben zu erlangen.

Urkunde dessen etc.Daß die Beschreibung dieser Erfindung nicht das Verdienst der Deutlichkeit

hat, ist nicht die Schuld des Uebersezers, der sich wohl auch die Frage

erlauben moͤchte, ob diese allerdings sehr schoͤn gedachte

Maschine bereits irgendwo in Anwendung steht. Sie scheint ihm wenigstens zu

zusammengesezt und zu leicht dem Verderben unterworfen, auch wenn sie alles

leistet. Es waͤre sehr zu wuͤnschen, daß irgend ein

polytechnisches Institut alle gepriesenen und patentirten Erfindungen pruͤfen, und die Resultate

hieruͤber mittheilen wollteNach unserm Antrag duͤrfte dieser Wunsch durch den

polytechnischen Kreis-Verein in Augsburg in der zu

gruͤndenden polytechnischen

Akademie wo nicht ganz doch groͤßtentheils realisirt

werden. D.. Schon der unsterbliche Baco sagte: „malo Academiam ruminantem, quam quae nova

detegat.“ Den Wunsch dieses unsterblichen Mannes sollten wenigstens die

polytechnischen Institute erhoͤren, da die Akademien seit 200 Jahren

dagegen taub geblieben sind. A. d. U..

Tafeln