| Titel: | Ueber das Bleichen vegetabilischer Stoffe mittelst der liquiden oxydirten Salzsäure (Chlorine) von W. H. v. Kurrer, nebst Beschreibung eines hiezu erforderlichen Apparats zur Entwickelung der Chlorine vom Herausgeber. |

| Autor: | Dr. Wilhelm Heinrich Kurrer [GND] |

| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. LV., S. 395 |

| Download: | XML |

LV.

Ueber das Bleichen vegetabilischer Stoffe mittelst der liquiden oxydirten Salzsäure (Chlorine) von W. H. v. Kurrer, nebst Beschreibung eines hiezu erforderlichen Apparats zur Entwickelung der Chlorine vom Herausgeber.

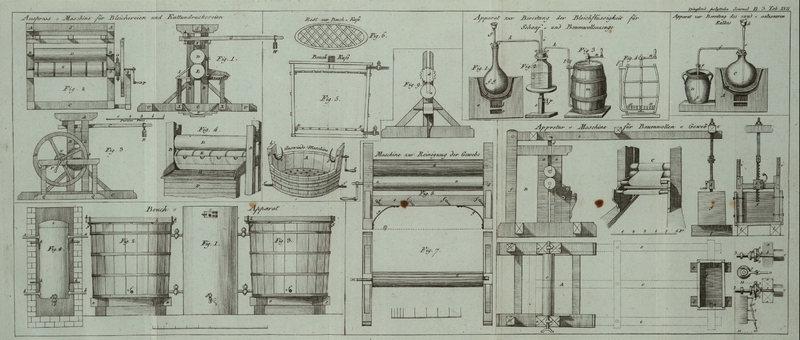

Mit Abbildungen auf Tab. XVII.

v. Kurrer und Dingler über das Bleichen vegetabilischer Stoffe mittelst Chlorine.

Einleitung.

Unter Bleichen versteht man die Kunst, vegetabilische Gewebe und andere Stoffe,

welche aus dem Schoße der Erde kommen, zu entfaͤrben, und ihnen ihre

eigenthuͤmliche Farbe zu nehmen, so daß sie dem Auge voͤllig weiß

erscheinen, und das Licht der Sonne unentmischt (Farbenlos) reflektiren.

Die Bleichkunst, welche schon von den aͤltesten Nationen mit alkalischen

Salzen und Thonverbindungen; und durch Auslegen auf den Rasen betrieben wurde, blieb

bis zur Entdeckung und Anwendung der Chlorine ein empyrisch-mechanisches, und

fast ganz wissenschaftslosen Menschen uͤberlassenes Geschaͤft. Es ist

Berthollet' s folgenreiche Entdeckung, mit der

oxydirten Salzsaͤure vegetabilische Substanzen jeder Gattung schnell und

schoͤn weiß zu bleichen; wodurch jene Operation zu einem Zweige technischer

Wissenschaft emporgehoben wurde; indem sie scharfsinnige Chemiker und forschende

Kuͤnstler veranlaßte, sich mit rastlosem Eifer dem Bleichgeschaͤfte zu

unterziehen.

Bald verbreitete sich Berthollet's Entdeckung durch alle Theile von Europa, und es

entstanden nun, vorzuͤglich in Frankreich und Großbrittanien,

Bleichetablissements nach dieser neuen Methode, mit mehr oder weniger

gluͤcklichem Erfolg. Wo unterrichtete Maͤnner die Sache leiteten, da

ließen die Resultate nichts zu wuͤnschen uͤbrig. Auch in Deutschland

saͤumte man nicht das Berthollet'sche Verfahren sogleich nach desselben

Bekanntwerdung einzufuͤhren, und man suchte es moͤglichst zu

vervollkommnen.

Da man einmal mit der bleichenden Wirkung der liquiden Chlorine vertraut war, so war

auch die Bahn zu andern Versuchen gebrochen, und es gelang dem Bestreben

sachkundiger Maͤnner die Verbindungen der Chlorine mit andern Substraten als

brauchbar fuͤr jenes Geschaͤft zu substituiren. So entstand die Tennantsche Bleichmethode mittelst Chlorinkalk, und das

Verfahren der Bleicher zu Javelle durch Chlorinkali;

nicht zu gedenken der Verbindungen mit andern Erden und Kalien, welche allesammt

mehr oder weniger bleichende Kraft besizen. Von Born und

Westrumb

bewiesen die

Moͤglichkeit, mittelst der Chlorindaͤmpfe zu bleichen; es wird jedoch

dieses Verfahren seiner Unzulaͤnglichkeit und der Gefahr fuͤr die

Gesundheit wegen, wohl nie Aufnahme findenVor acht Jahren sahen wir in der Schweiz solche Dampffoͤrmige

Bleichvorrichtungen; ob aber das Bleichgeschaͤft auf diesem Wege mit

gluͤcklichem Erfolge betrieben wurde, koͤnnen wir nicht

behaupten. Eine zweckmaͤsigere Vorrichtung um mit gasfoͤrmiger

Chlorine, welche durch Wasserdaͤmpfe verbreitet wird, hat uns Hr.

Sieber in Dinglers neuem Journal fuͤr Druck-

Faͤrbe- und Bleichkunst im 4 B. nebst den Abbildungen der

erforderlichen Apparate mitgetheilt..

Einige Jahre nach Berthollet's Entdeckung machte Chaptal eine andere, mit

verjaͤhrten Vorurtheilen streitende, naͤmlich die in verschlossenen

Raͤumen mit aͤzend-alkalischen

Wasserdaͤmpfen alle Pflanzenfasern mit erstaunender Schnelligkeit

und einem auffallend guten Erfolge zu bleichen.

Nicht lange darauf lehrte der Irlaͤnder Higgins die geschwefelte Kalkerde,

statt der Pottasche oder des Natrons, beim Bleichen vegetabilischer Gewebe

benuzen.

Diese schnell sich an einander reihenden Entdeckungen hatten die Folge, daß

Maͤnner von Talent sich mit der Vereinfachung der verschiedenen

Verfahrungsarten, so wie mit der Construktion der hiezu noͤthigen

zweckmaͤsigen Apparate beschaͤftigten. Pajor de Charmes, Fourcroy,

Decroizilles, Tennant, Tenner, Rupp, O'Neilly, v. Born, Westrumb,

Hermbstaͤdt, und in neuerer Zeit mehrere technische Chemiker, haben sich

ausgezeichnete Verdienste um die Bleichkunst erworben, und sie zu dem Grade der

Hoͤhe gebracht, auf welchem wir sie gegenwaͤrtig erblicken.

So viel auch gegen das Bleichen mittelst liquider Chlorine geschrieben und gesagt

worden ist, so haben doch zahlreiche Versuche im Großen bewiesen,

daß dieses Verfahren, verbunden mit gehoͤriger Kenntniß und streng

beobachteter Ordnung in Leitung desselben, immer einen großen Werth behaupte.

Wir wollen nun den geehrten Lesern dieses Journals die Bedingungen angeben, unter

welchen dieses Verfahren allemal von einem guͤnstigen Resultat begleitet

wird.

Um aber die Sache in ein Helles Licht zu sezen, ist es noͤthig den ganzen

Bleichprozeß von der ersten Operation bis zu der lezten in ihrer Stufenfolge zu

beschreiben.

A. Fermentations-Prozeß.

Wie bei allen Methoden zu bleichen, so ist auch bei dem Bleichen mittelst der

liquiden Chlorine die gehoͤrige Fermentation sehr wichtig fuͤr die

Foͤrderung des Bleichprozesses; wovon man den Grund im 3ten Bande dieses

Journals S. 203 etc. findet. Die mittelst Chlorine zu bleichende vegetabilische

Gespinnste oder Gewebe werden mit lauem Wasser eingesezt, und bleiben bei einer

angemessenen Temperatur so lange stehen, bis der Prozeß der sauren Gaͤhrung

eingetreten jst, welchen man durch Uebung leicht erkennt, oder auch durch

Lakmuspapier auf die Bildung freier Saͤure pruͤfen kann.

Ist diese Gaͤhrung regelmaͤsig erfolgt, so wird die Fluͤssigkeit

durch das an dem Einweichgefaͤße angebrachte Spundloch abgelassen, dieses

sodann wieder geschlossen, und nun das Gefaͤß mit frischen lauem Wasser

angefuͤllt, so daß die Fluͤssigkeit einige Zoll uͤber der Waare

steht. So vorgerichtet, laͤßt man das Ganze ruhig stehen, bis die zweite

Gaͤhrung den Grad der vorhergegangenen erreicht hat.

Jezt wird nach dem Ablassen der sauern Fluͤssigkeit die Waare herausgenommen,

am Fluße oder Bache gut ausgewaschen, zweimal gewalkt, noch einmal ausgewaschen, und

hierauf zur ersten alkalischen Lauge vorgerichtet.

In vielen Bleichanstalten herrscht immer noch der uͤble, auch von Westrumb in seiner neuesten Schrift nicht geruͤgte

Gebrauch, beim Einweichen der Waare alte, schon gebrauchte, kalische Lauge, statt

reinen Wassers, anzuwenden; ein hoͤchst zweckwidriges und schaͤdliches

Verfahren, welches nicht nur den Fermentationsprozeß verhindert, sondern auch die

darauf folgende Bleichgaͤnge erschwert, und das Bleichen in die Laͤnge

zieht. Der Zweck des Einweichens besteht in der Aufloͤsung des

vegetabilischen Gluten oder Eiweißstoffs, welcher anders nicht als durch essigartige

Saͤure bewirkt werden kann, dagegen kalische Salze gar keine

aufloͤsende Wirkung aͤußern. Bei dem Bleichen mit der oxydirten

Salzsaͤure koͤnnen wir diese Bedingung nicht genug empfehlen.

B. Erste kalische Lauge.

Die erste kaustisch kalische Lauge fuͤr 300 Stuͤck sogenannter Callicos

5/4 Breite und 37 brabanter Ellen Laͤnge, muß von schwachem Kaligehalt seyn.

Man bereite sich demnach eine kaustische Lauge aus 25 Pfund guter Pottasche und 5

Pfund guten, frisch gebrannten Kalk, zapfe die klare Lauge ab, und fuͤlle die

Laugenstaͤnder wieder mit frischem Flußwasser an. Nachdem sich der Kalkbrei

gesezt hat, wird diese zweite Auslaugung zur ersteen abgelassen. Man schichtet nun

die vorgerichtete und aufgefachte Waare in den Laugenapparat, welcher S. 1 u. f. in

diesem Journale beschrieben, und auf Tab. XVII. abgebildet worden, bringt die Lauge

mit hinreichendem Wasser hinzu, schließt den Deckel, giebt Feuer unter den Kessel,

und laͤßt die Waare 12–14 Stunden hindurch kochen; worauf sie eben so

lange nach aufgehoͤrter Feuerung in der Kufe liegen bleibt, ehe die

Fluͤssigkeit abgelassen wird. In Ermangelung eines solchen Laugenapparats,

bedient man sich der gewoͤhnlichen Laugenkessel, nur daß in diesem Falle das

Kochen einige Stunden laͤnger fortgesezt werden muß. Uebrigens ist der Vorzug des

Laugenapparats von dem Gebrauche der Kessel, in Ansehung der Wirkung

entschieden.

Nach genauer Erfuͤllung aller dieser Bedingungen wird die Waare

herausgenommen, am Bach oder Fluß gewaschen, recht gut gewalkt, wieder gewaschen und

zur zweiten Lauge vorgerichtet.

C. Zweite kalische Lauge.

Diese Lauge von staͤrkerm kalischen Gehalt als die vorige, bereitet man zu der

angenommenen Stuͤckzahl folgendergestalt.

40 Pfund gute Pottasche werden mit 10 Pfund frischgebrannten Kalk und mit einer

verhaͤltnißmaͤsigen Menge Wasser zur kaustisch kalischen Lauge

gemacht; sodann wird die Waare in die Kufe eingesezt und 14 Stunden kochend darin

erhalten; im uͤbrigen verfaͤhrt man eben so, wie bei B gelehrt wurde. Nach diesem zweiten Kochen, Waschen und

Walken, ist die Waare fuͤr das nachfolgende Chlorin-Bad

disponibel.

D. Chlorin (oxydirte Salzsaͤure.)

Die Chlorine (oxydirte Salzsaͤure) zur Bleichfluͤssigkeit wird aus

Braunstein und Kochsalz durch Schwefelsaͤure entwikelt, da, wo die

Salzsaͤure als Nebenprodukt (wo man salzsaures Natron auf schwefelsaures

Natron bearbeitet) gewonnen wird, bedient man sich auch der Salzsaͤure und

des Braunsteins. Ueber die quantitative Zusammensezung dieser Substanzen sind die

Meinungen verschieden, und fast jede Bleichanstalt beobachtet ein anderes

Verhaͤltniß.

Berthollet nimmt

10

Theile

gepulverten Braunstein.

20

–

Schwefelsaͤure.

27

–

Kochsalz u. etwas Wasser.

Westrumb nimmt

2

Pfund

Braunstein.

3

–

Schwefelsaͤure.

4

–

Kochsalz.

6

–

Wasser.

Tenner

1

–

Braunstein.

2

–

Schwefelsaͤure.

2

–

22 Loth Kochsalz.

In den franzoͤsischen Bleichanstalten ist das Verhaͤltnis dieses:

30

Theile

Braunstein.

60

–

Schwefelsaͤure.

30

–

Kochsalz.

120

–

Wasser.

Die irlaͤndischen Bleichereien vermengen

60

Theile

Braunstein.

60

–

Kochsalz.

50

–

Schwefelsaͤure.

50

–

Wasser

Mehrere deutsche Bleichereien hingegen

20

Theile

Braunstein.

64

–

Kochsalz.

44

–

Schwefelsaͤure.

54

–

Wasser.

Es laͤßt sich indessen bei den verschiedenen Gattungen Braunstein nicht leicht

ein, fuͤr alle Bleichinhaber gut geeignetes, quantitatives

Entwikelungsverhaͤltniß angeben, indeß haben wir bei Anwendung eines guten

Braunstein nachstehendes Verhaͤltniß als das beste und die meiste Chlorine

hervorbringende gefunden:

21

Theile

Kochsalz.

9

–

Braunstein.

14

–

Schwefelsaͤure.

15

–

Wasser.

Bei dieser Mischung verfahre man auf folgende Weise.

Man menge das Kochsalz mit dem gestoßenen Brauns stein gut unter einander, und lasse

beides noch einmal stoßen, so daß es sich recht gut mit einander vermische. Nun

bringe man diese Zusammensezung in einen Kolben oder Glasballon, worin

gewoͤhnlich die franzoͤsische Schwefelsaͤure verhandelt wird,

und fuͤlle denselben mit dem angegebenen Quantum an. Hierauf sezt man den

Ballon in eine große Sandkapelle oder in einen eisernen Kessel, wie Tab. XVII. Fig. 1. zeigt,

welche wir nun beschreiben wollen.

a. Fig. 1. ist ein von

gebrannten Steinen verfertigter Ofen, in welchem ein eiserner Kessel d eingemauert sich befindet. b ist das Schuͤrloch und c das

Aschenloch. Die Feuerung hat einen Rost; die Feuerspielung wird durch die Zeichnung

deutlich angegeben. f stellt einen Glaskolben oder

Ballon vor, der mit trocknem Sand umschuͤttet ist. In der Mitte des Ballons

senkt sich eine Glasroͤhre gg bis auf den

Boden desselben. Mit dem Ballon verbindet die Glasroͤhre h die Mittelflasche in Fig. 2. Der kurze etwa 1

1/2 bis 2 Zoll lange Schenkel dieser Glasroͤhre wird in den Hals o des Ballons f gesteckt,

mit Kitt umlegt, und mit naßgemachter Blase umbunden, und so das Ganze luftdicht

verschlossen. Die mit dem Ballon verbundene Roͤhre h reicht beinahe bis auf den Boden der Mittelflasche Fig. 2. Diese Flasche

steht auf einem hoͤlzernen Teller, welcher mit seinem hoͤlzernen Fuße

auf einem hoͤlzernen Gestelle ruhet, und hoͤher oder niedriger

mittelst der Schraube p gestellt werden kann. Von dieser

Mittelflasche aus geht eine zweite doppelschenkliche Roͤhre k nach der Vorrichtung Fig. 3. Der kurze Theil

dieser Roͤhre steckt in dem Halse der Mittelflasche. Eine

perpendikulaͤr sich erhebende Glasroͤhre i

rgtragt mitten in der Mittelflasche hervor, und heißt „die

Sicherheitsroͤhre; weil sie vor Unfaͤllen sichert, wenn das Gas

in dem Ballon

oder die Masse selbst schnell aufsteigen sollte. Die Mittelflasche ist zur

Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt.

Fig. 3. gibt

das Bild eines von Weistannenholz verfertigten Faßes, an dessen einer Seite eine

bleierne Roͤhre l befestigt ist, durch welche man

das Faß mit Wasser fuͤllte, und auch das Gas durchstroͤmen laßt. Die

Mitte des Faßes hat einen hoͤlzernen Quirl xx, welcher in Fig. 4. deutlich

gezeichnet zu sehen ist. Dieser Quirl wird oberhalb des Deckels mittelst der Kurbel

n in Bewegung gesezt. In der Mitte des Faßes m befinden sich noch zwei, vielfach

durchloͤcherte Boͤden. An diesem zerplazen die Gasblasen und treten

mit dem Wasser in Mischung, was durch das Umdrehen der Kurbel besonders

befoͤrdert wird. Hat man das Faß mit Wasser gefuͤllt, so wird die

zweite doppelschenkliche Roͤhre der Mittelflasche h mit der bleiernen Roͤhre bei l in

Verbindung gesezt und mit Kitt und Blasen luftdicht verschlossen. Hierauf

verduͤnne man die Schwefelsaͤure, deren man sich bedienen will, mit

Wasser, lasse sie erkalten, und gieße sie sodann auf 3 mal, in

sechsstuͤndigen Zwischenraͤumen, durch die Glasroͤhre g

Fig. 1.

vermittelst eines glaͤsernen Trichters ein. Es werden sich sogleich Gasblasen

entbinden, welche man in der Mittelflasche Fig. 2. aufsteigen sieht.

Sobald die Gasblasen in das Faß Fig. 3. stroͤmen,

muß man den Quirl mittelst der Kurbel umdrehen, was im Anfange um so

noͤthiger ist, weil sich die Chlorine (das oxydirt salzsaure Gas) nicht

sogleich gerne mit dem Wasser verbindet; ist hingegen das Wasser mit der Chlorine

etwas geschwaͤngert, so verbindet sich das Gas viel leichter damit, und dann

ist es genug, wenn man den Quirl alle viertel Stunden einige mal umdreht. Nach 18

Stunden, vom Eingießen des ersten Drittels der Schwefelsaͤure an gerechnet,

macht man unter den Kessel gelindes Kohlenfeuer, das man 24 bis 30 Stunden lang

unterhaͤlt, und zulezt so steigert, daß der Inhalt des Ballons nahe ans kochen kommt, worauf sich

dann der Gasentwikelungsprozeß seinem Ende naͤhert. Nun oͤffnet man

den Ballon, umbindet nach einigem Abkuͤhlen den Hals desselben mit einem

Stricke, und laͤßt den Ballon durch einen starken Arbeiter aus dem Kessel

nehmen und in einen mit Heu gefuͤllten

Schwefelsaͤureflaschen-Korb aus dem Arbeitsorte tragen und mit warmem

Wasser sogleich reinigen. Es ist am besten, wenn der Ofen und die Mittelflasche

unter einer gut ziehenden Kaminkutte zu stehen kommen; denn in diesem Falle hat man

wenig mit dem der Lunge hoͤchst nachtheiligen Chloringas zu

kaͤmpfen.

Zu 200 Stuͤck oben benannter Waare ist das lezt angegebene Verhaͤltniß

von Kochsalz, Braunstein, franz. Schwefelsaͤure, Wasser hinreichend, um die

noͤthige Menge Bleichfluͤssigkeit zu liefern. Die mit Wasser

verbundene Chlorine wird durch einen unten am Faße angebrachten hoͤlzernen

Hahnen abgelassen.

E. Bleichen der Waare in der Bleich-Fluͤssigkeit.

Das Bleichen wird in Wannen verrichtet, welche mit gut dazu passenden Deckeln

versehen sind. Es wird naͤmlich eine Schicht von trocken aufgefachter Waare

eingelegt, und so viel Bleichfluͤssigkeit zugegeben, daß leztere fast

uͤber der Waare steht; so macht man es denn mit einer zweiten Waare und

Bleichfluͤssigkeit, und sofort, bis das Gefaͤß etwas uͤber 3/4

angefuͤllt ist. Man gießt nun noch so viel Bleichfluͤssigkeit hinzu,

daß die Waare ziemlich locker in derselben liegt, und die Fluͤssigkeit einige

Zoll uͤber der Waare steht. Da aber die Bleichfluͤssigkeit, so wie sie

sich in der Tonne befindet, zu stark ist, so muß man sie vorhero mit der zweifachen

Quantitaͤt Wasser verduͤnnen. Ist dieses geschehen, so befestigt man

auf der Oberflaͤche den innwendig einpassenden durchloͤcherten Deckel;

und schließt zur Verhinderung der Entweichung von Chlorine den aͤußern gut

aufpassenden Deckel.

In solchem Zustande bleibt die Waare 20–22 Stunden ruhig liegen. Nach Verlauf

dieser Zeit wird sie herausgenommen, recht gut gewaschen, gewalkt, und in einer ganz

schwachen kalischen Lauge (1 Loth Pottasche auf 1 Stuͤck Waare) 3/4 Stunden

hindurch gekocht, um den Chloringeruch wegzuschaffen, und um zu hindern, daß die

Waare auf dem Lager nicht gelblich anfalle. Die lezte Operation mit derselben

besteht in dem Durchnehmen durch ein gewoͤhnliches schwefelsaures Bad, (aus

100 Theilen Wasser und anderthalb Theilen konzentrirter Schwefelsaͤure

(Vitrioloͤl)) wobei nach bekannter Weise verfahren wird.

Sollte ein einmaliges Durchnehmen in der Bleichfluͤssigkeit nicht zureichen,

so bringt man die Waare zwei- auch dreimal hinein, je nachdem sie

schwaͤcher oder groͤber von Gespinnste ist, wie dieses besonders von

leinenen Geweben gilt. Unter solchen Umständen kann die schon einmal gebrauchte

Bleichfluͤssigkeit aufs neue verwendet werden, wenn man den an Chlorine

verlorenen Theil der Staͤrke durch frische nicht mit Wasser verduͤnnte

Bleichfluͤssigkeit ersezt.

Sehr zutraͤglich ist es fuͤr die Bleichwaare jeder Gattung, welche

mittelst Chlorine gebleicht werden soll, wenn man sie nach der schwachen Laugung

einige Tage auf den Bleichplan ausbreitet, und nun erst durch ein schwefelsaures Bad

nimmt, welches bei Waare, die fuͤr den Druck bestimmt, besonders gute Wirkung

hervorbringt.

Besondere Bemerkungen.

a) Die Bleichwerkstaͤtte, wo mittelst der

liquiden Chlorine gebleicht wird, darf nur moͤglichst wenig Licht haben, auch

von der Sonne nicht beschienen werden, weil durch das Licht die Chlorine zersezt und mit der

Zeit in gewoͤhnliche Salzsaͤure umgeaͤndert wuͤrde.

b) Bevor die Waare in die Bleichfluͤssigkeit kommt, muß man sie erst

abtrocknen, weil die bleichende Wirkung sich dann auffallend besser, als bei naß

eingebrachter Waare zeigt.

c) Die mit der Chlorine gebleichte Waare verliert bei

zweckmaͤsigem und kenntnißvollem Verfahren, nicht nur nichts an ihrer

Dauerhaftigkeit, sondern sie scheint im Gegentheil weniger, als durch die

gewoͤhnliche aͤltere Bleichmethode zu verlieren. Die Ursache liegt

darinn, daß man die Waare schneller aus den Haͤnden bringt, und daß sie den

Einfluͤssen der Witterung auf der Bleiche weniger ausgesezt ist.

d) Die Bleichfluͤssigkeit dient auch dazu,

gedruckte aus der Mode gekommene oder fleckig gewordene baumwollen und leinene

Gewebe wieder schnell weiß zu bleichen. Man verfahre hiebei folgendermaßen.

Die gedruckte oder gefaͤrbte Waare koche man 3 Stunden hindurch in einer

kaustisch kalischen Lauge; fuͤr jedes Stuͤck Callico von oben

angegebener Laͤnge und Breite wird die kalische Fluͤssigkeit aus 5

Loth Pottasche und 2 Loth Kalk bereitet, und die abgeklaͤrte kaustisch

kalische Lauge verwendet. Nach dem Auskochen wascht und walkt man die Waare, und

bringt sie in solchem Zustande in eine verschwaͤchte

Bleichfluͤssigkeit, in der sie mit einem Haspel so lange hin und her gedreht

wird, bis die Farbe verschwunden ist. War der Grund zur Farbe eine, Eisenbasis, so

werden die gefaͤrbte Stellen eisengelb erscheinen, welche leztere durch das

schwefelsaure Bad hinweggenommen werden.

Nach dem Herausnehmen aus der Bleichfluͤssigkeit wird die Waare

sorgfaͤltig gewaschen, gewalkt, und 24 Stunden lang in ein schwefelsaures Bad

so locker wie moͤglich eingelegt, sodann herausgenommen, gut gewaschen,

gewalkt, einige Tage auf die Bleiche ausgebreitet, wieder durch ein schwefelsaures Bad genommen.,

gut gereinigt und getrocknet, worauf sie vollkommen weiß erscheinen, und wieder zum

drucken oder faͤrben tauglich sind.

e) Auch in den Papierfabricken kann man sich dieser

Bleichfluͤssigkeit zum Weißbleichen vegetabilischer Hadern mit großem

Vortheil bedienen.

f) Die Wirkung der Bleichfluͤssigkeit auf

thierische Stoffe, als Wolle, Seide, Haare, Federn, u.dgl. ist der vorigen

entgegengesezt; sie nehmen dadurch saͤmmtlich mehr oder weniger eine gelbe

Farbe an.

Literatur uͤber das Bleichen mit der oxydirten Salzsaͤure.

Kleine physikalisch-chemische Abhandlungen von Joh. Friedr. Westrumb. 6 B.

1tes Heft. Hanover bei den Gebruͤdern Hahn 1800. – Ueber das Bleichen

mit Saͤuren nach franzoͤsisch und englischen Vorschriften, nebst

Beschreibung des besten Bleichverfahrens etc. von Joh. Fried. Westrumb. Berlin und

Stettin in der Nicolaischen Buchhandlung 1819. – Vollstaͤndige

Bleichkunst; nebst des Buͤrger Chaptal Beschreibung einer neuen Methode durch

Daͤmpfe zu bleichen etc. von R. O'Reilly, aus dem franz. uͤbersezt von

Dr. Christian Gotthold

Eschenbach. Leipzig bei J. C. Hinrichs 1802, – Anleitung

vermittelst der dephogistirirten Salzsaͤure zu jeder Jahreszeit vollkommen

weiß, geschwind, sicher und wohlfeil zu bleichen etc. von Dr. Joh. Gottlob Tenner.

Leipzig bei Voß und Leo 1793. – Allgemeine Grundsaͤze der Bleichkunst;

oder theoretische und praktische Anleitung zum Bleichen des Flachses, der Baumwolle,

Wolle und Seide etc. nach den neuesten Erfahrungen der Physik, Chemie und

Technologie von Dr. Sigismund Friedrich Hermbstaͤdt. Berlin in der

Realschulbuchhandlung 1804. – Die Bleichkunst, oder Unterricht zur leichten

und allgemeinen Anwendung der oxydirten Salzsaͤure beim bleichen vegetabilischer Stoffe von

Pajot des Charmes. Aus dem franz. uͤbersezt.

Herausgegeben von Alex. Nic. Scherer, Breslau, Hirschberg und Lissa 1800. –

Bemerkungen und Vorschlaͤge fuͤr Bleicher von Joh. Fried. Westrumb.

Hanover bei Gebruͤder Hahn 1800. – Die Kunst baumwollene Gewebe mit

aͤchten und unaͤchten Farben zu drucken etc. Aus dem franz. mit

Anmerkungen und Zusaͤzen. Leipzig im Joachimschen literarischen Magazin 1802.

– Eléments de l'art de la teinture, avec un

description du blanchiment par l'acide muriatique oxygené. Second

Edition, revue corrigée, avec deux planches; par C. L., et A. B.

Berthollet. Tome I et II. 8. Paris chez Fermin Didot 1804. – Eléments de l'art de la teinture; par M. Berthollet,

Docteur en Medecin. Tom. I et II. Paris 1791. Ins deutsche uͤbersezt von I. F. A.

Goͤttling. Jena bei Mauke 1792. – Anfangsgruͤnde der

Faͤrbekunst; nebst einer Beschreibung deß Bleichens mit oxydirter

Salzsaͤure. Zweite durchgesehene verbesserte Auflage; von C. L. und A. B.

Berthollet. Aus dem franzoͤsischen uͤbersezt, von Adolph Ferdinand Gehlen,

und mit Anmerkungen versehen von S. F. Hermbstaͤdt. Berlin, im

Verlage der Froͤlichschen Buchhandlung. 2 Baͤnde. 1806. –

Verbessertes Verfahren des Bleichens durch dampffoͤrmige, vollkommene

Salzsaͤure, und durch dampffoͤrmige schweflichte Saͤure von

Jak. Sieber in Dinglers neuem Journal der Faͤrbekunst. 4ter Band. –

Die boͤhmische Leinwandbleiche etc. von Christ. Polykarp Fried. Erxleben.

Wien 1812. Bei Christian Kaulfuß und Karl Armbrester.

Tafeln