| Titel: | Bericht des Herrn Baillet, im Namen des Comites der mechanischen Künste, in Bezug auf Herrn de Valcourt's Denkschrift, über Dampfmaschinen, und besonders über Dampfmaschinen mit hoher Pressung. |

| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. XX., S. 137 |

| Download: | XML |

XX.

Bericht des Herrn Baillet, im Namen des Comites der mechanischen Künste, in Bezug auf Herrn de Valcourt's Denkschrift, über Dampfmaschinen, und besonders über Dampfmaschinen mit hoher PressungMan vergleiche hiemit die Beschreibungen von Dampfmaschinen Bd. 1. S. 129. Bd. 2. S. 129. Bd. 3. S. 37 u. 260. Bd. 4. S. 255. Bd. 5. S. 1.

255. 381. u. 382. D..

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Maͤrz 1821. Frei uͤbersezt, vom Prof. Maréchaux in Muͤnchen.

Maréchaux's über Dampfmaschinen.

Herr von Valcourt, korrespondirendes Mitglied des Akerbauraths

(conseil d'agriculture) bei Seiner Excellenz, dem

Minister Staatssekretaͤrs des Innern, in Toul, Meurthe Departement, hat Ihnen

eine Denkschrift uͤber die Dampfmaschinen zugesendet, und Sie haben Ihrem

Comite der mechanischen Kuͤnste den Auftrag gegeben, einen Bericht

daruͤber abzustatten. In Seinem Namen erfuͤlle ich hier diese

Pflicht.

Herr von Valcourt faͤngt seinen Aufsaz mit dem Wunsche an, daß die

Aufmunterungs-Gesellschaft eine Beschreibung der verschiedenen in England und

in den vereinigten Staaten angewendeten Dampfmaschinen sich zu verschaffen suche,

und sie, mit allem was in Frankreich darin geschehe, in einem Bande, bekannt mache.

Er versichert, daß in den nordamerikanischen Staaten, wo man, auf dem Mississipi

allein, uͤber 60 Dampfschiffe zaͤhlt, sie von einander, sowohl durch

ihre Gestalt, als durch ihren inneren Bau, sehr abweichen, und daß eine große Menge,

nach Oliver Evans Methode, mit hoher Pressung, und ohne Condensirung sind.

Da eine Reise, von 72 Stunden, auf dem Mississipi, im Jahre 1798, und ein Auffenthalt

von mehreren Jahren an den Ufern dieses Flusses, ihn von dem Nuzen der Dampfschiffe

uͤberzeugt hatte, begab er sich nach Philadelphia, im Jahr 1803, um daselbst

ein Dampfschiff bauen zu lassen; hier wurde er von der kleinen

Oliver-Evaus'schen Maschine entzuͤkt, die mit einem 6 zoͤlligen

Kolben, und einem 8 zoͤlligen Hub, (engl. Maaß), eine Gypsmuͤhle, und

12 Saͤgen, den Marmor zu scheiden, in Bewegung sezte, und von diesem

Augenblike an, faßte er den Entschluß, Maschinen mit hoher Pressung zu benuzen, und

die Wirkungen der Condensation noch zu erhoͤhen.

Vom Kessel der Dampfmaschinen.

Damals waren gewoͤhnlich die englischen Kessel aus Gußeisen: sie konnten aber

nicht ohne Gefahr zu Maschinen verwendet werden, die einen Druk von mehreren

Atmosphaͤren aushalten muͤssen.

Oliver Evaus bediente sich cylindrischer Kessel, 12 Fuß lang, 2 Fuß im Durchmesser,

(engl. Maaß) aus zwei Linien dikem Eisenbleche. Herr Valcourt, der mehr Kraft

noͤthig hatte, ließ parallellaufende Kessel, Tab. II. Fig. 19. verfertigen; er

gab ihnen die Laͤnge und den Durchmesser der Evaus'schen, er nahm aber dazu 2

1/2 Linien dikes Blech; in jedem Kessel aber brachte er einen gleich langen Cylinder

von einem halben Schuh im Durchmesser, durch welchen die Flamme und der Rauch

durchziehen mußten; – eine Vorkehrung die oft nachgeahmet wurde, und die, wie

man weiß, die Maße des zu erwaͤrmenden wassers vermindert, und die mit der

Flamme in Beruͤhrung kommende Oberflaͤche vergroͤßert.

Mit Recht bemerkt er, daß ein Cylindrischer Kessel leichter zu machen ist, als ein

andrer von gleicher Gestalt; daß man weniger Eisenblech daran verliert, und daß, bei

gleichem Inhalte, bei gleicher Dike der Seitenwaͤnde, ein Kessel, mit

kleinerem Durchmesser, mehr Widerstand als ein groͤßerer leistet. Er sezt

hinzu, daß er das Sicherheits-Ventil der Kessel, welche er verfertigen ließ,

mit 120 Pfund, fuͤr den QuadratQradrat Zoll, beschweren konnte; daß heißt, daß die elastische Kraft der

Daͤmpfe sich darin bis zur Wirkung von acht Atmosphaͤren, steigen

ließ.

Dampfstiefel, und Nasenventile. (Soupapes à cames).

Der Stiefel seiner Dampfmaschine, hielt anderthalb Fuß im Durchmesser, und der Hub

war von zwei Fuß, alle Ventile waren Muschel-Ventile

, (Soupapes à

coquilles) aber die beiden Einlaß-Ventile

und die beiden Auslaß-Ventile, nach dem Condensator hin, waren durch vier

Nasen oder durch vier mit Nasen versehene Scheiben in Bewegung gesezt. An derselben

Achse befestigt, drehten diese Nasen nach derselben Richtung. Die Nasen, fuͤr

die Einlaß-Ventile, waren so eingerichtet, daß sie diese Ventile schlossen,

wenn der Kolben zur Haͤlfte seines Laufes gelangt war, so daß, von diesem

Augenblike an, der Kolben seine Bewegung fortsezte, bloß von dem elastischen

Wasserdampfe getrieben, der sich nach und nach so ausdehnte, daß er einen doppelt so

großen Raum fuͤllte. Dagegen hielten die Nasen fuͤr die Ausgangs-Ventile, diese,

waͤhrend, der ganzen Zeit des Hudes, offen.

Druk-Pumpe, zum Einsprizen des Wassers.

Das Einsprizen des kalten Wassers in den Condensator, geschahe, wie in andren

Maschinen, durch zahllose Loͤcher, aus einem Sprizenkopfe und die Menge des

Wassers wurde durch einen Hahn regulirt. Herr von Valcourt bemerkt, daß man diesen

Hahn schließen muß, wenn die Maschine zu arbeiten aufhoͤrt, ohne dieses

wuͤrde das Wasser in den Condensator und in einen Theil des Stiefels steigen.

Um solches zu verhuͤten glaubt er, daß man zum Einsprizen, eine

Druk-Pumpe, wie diejenige, die dem Kessel das Wasser zufuͤhrt,

anwenden koͤnnte: aber wuͤrde diese Pumpe nicht unnuͤzer Weise,

einen Theil der Kraft der Maschine beschaͤftigen?

Wirkungen der Valcourt'schen Maschine.

Die so eben beschriebene Maschine wurde in Jahre 1806, zu Neu-Orleans, in

Kentucky, auf einem 100 Fuß langen Schiffe, errichtet; da indeß das Wasser des

Mississipi sich zu der Zeit, wo es gewoͤhnlich am hoͤchsten zu seyn

pflegt, ploͤzlich zuruͤkgezogen hatte, so wurde sie wieder auseinander

genommen; um sie aber zu benuzen, wurde sie zu einer Saͤgemuͤhle, mit

doppeltem Gatter, und zwei Saͤgen an jedem angebracht. Hier schnitt sie

innerhalb drei Minuten zwei, 10 Fuß lange und 1 Fuß breite Bretter, oder 400 Quadrat

Fuß in einer Stunde. Ich bemerke, daß, zu eben dieser Arbeit, ungefaͤhr 100

Menschen noͤthig seyn wuͤrden; denn 3 Arbeiter koͤnnen nur

ungefaͤhr 10 Quadr. Schuh, von gruͤnem Eichenholze, in einer Stunde

foͤrdern, (Archit.

hydr. d. Belidor, 1ster Band, und Art du

charpentier, von Hassenfratz).

Haͤhne, nach Herrn West.

Herr von Valcourt beschreibt hierauf zwei Haͤhne, die er zu Lexington, bei

Hrn. West, gesehen hat; der eine gegen den Condensator hin, machte eine viertel Umdrehung, so oft

der Kolben am Ende seines Laufes war, wogegen der andre, beim Eintritt der Dampfe in

den Cylinder, nur am Ende jedes Hubes eine achtel Bewegung zuruͤklegte, um

die Daͤmpfe, gegen die Haͤlfte des folgenden Hubes, durchzulassen, und

wiederum eine achtel Bewegung, wenn der Kolben die Mitte des Stiefels erreicht

hatte. Sieh Fig.

5 und 6 Tab. II.

Drehendes Ventil, mit seinem Regulator.

Oliver Evaus Ventil, ist ohne Zweifel, unter allen, das sinnreichste. Herr von

Valcourt hat Ihnen ein Model desselben von Pappendekel geschikt. Es hat einige

Aehnlichkeit mit dem Martin- und Albert'schen Schieb-Ventil, (Soupape à

tiroir), ist aber von diesem dadurch

verschieden, das Oliver Evaus Ventil sich fortdauernd in derselben Richtung dreht,

und den Daͤmpfen den Eintritt, waͤhrend dem Laufe des Kolbens, so

lange man will, gestattet, ohne daß es noͤthig sey, die Dampfkammer (boite à vapeurs) zu oͤffnen.

Gradlinigte Bewegung der Kolbenstange.

Herr von Valcourt hat ein neues Mittel angewendet, um die Bewegung der Kolbenstange

immer gleich senkrecht zu erhalten. Sieh Fig. 2. Tab. II. Er

befestigt, zu diesem Ende, das aͤußerste Ende der Kolbenstange, an den

Balancier, in dem Centrum eines Theiles eines gezahnten Rades, welches in eine

senkrecht laufende gezahnte Stange eingreift. Es ist offenbar, daß man, durch diese

Vorkehrung eine genau gradlinigte Bewegung, in der Verlaͤngerung der Achse

des Stiefels hervorbringt, so bald nur die gezehnte Stange selbst vollkommen grade

und mit dieser Achse parallel ist. Zur Bildung dieser Bewegung ist aber an dem einen

Ende des Balancier ein Zahnwerk, an dem andren eine Stuͤzrolle

noͤthig, und die Unterlagen, rechts und links, außerhalb der Maschine

muͤssen unerschuͤtterlich seyn. Die Schwierigkeiten wuͤrden

dabei geringer ausfallen, wenn die Bewegung horizontal vor sich gienge. Eine solche

habe ich seit geraumer Zeit in den Salzwerken zu Moutier in Savoyen angebracht

gesehen; um den Leitstangen an den Kurbeln, welche den fern liegenden Pumpenkolben,

die das Salzwasser auf die Gradir-Werke heben, die Bewegung mittheilen, in

einer streng horizontalen Linie zu erhalten. In der hydraulischen Maschine zu

Moutiers, ist an der Stelle des Valcourt'schen Zahnwerks eine doppelte Kette, und

einen Sector. Siehe Fig. 33. Tab. III.

Befestigung der Leitstange an den Balancier.

Alle diejenigen, welche sich mit dem Maschinenbau beschaͤftigten, oder mit

Maschinen viel umgehen, wissen, wie sehr ihre Erhaltung, ihre Dauer, und die

Regelmaͤßigkeit ihrer Bewegung, von der leichten Bewegung aller beweglicher

Theile derselben abhaͤngen. Sie werden Herrn von Valcourt Dank wissen, daß er

sie mit einem Mittel bekannt macht, welches in der neuen Welt fast durchgehends

uͤblich ist, um die Leitstange mit dem Balancier, oder einen Hebet mit dem

andern zu verbinden, und um jedes Schwanken, wenn solches etwa statt finden sollte,

abzuhelfen.

Dieses Mittel, Fig.

24, 25, 26, erfordert bloß einen gebogenen Bolzen, ein Zwischen-Blech, und

eine einzige Schrauben-Mutter.

Mittel, um sehr heißes Wasser, fuͤr den Dampfkessel, zu bereiten.

Herr von Valcourt hatte, gleich im Eingange, angezeigt, daß er, so wie Oliver Evaus,

vorteilhaft faͤnde, den Dampf mit hoher Pressung anzuwenden, und diesen

alsdann in dem Stiefel expandiren zu lassen; daß man aber auch die Wirkung der

Maschine dadurch erhoͤhen muͤsse, daß man unter dem Kolben, durch

Einsprizung kalten Wassers, den Dampf condensire. Ueber diesen Punkt kommt er

zuruͤk, und meint, daß zu kleinen Maschinen, von 15 Pferde-Kraft, und

darunter, es besser ist, die Condensirung zu unterlassen, besonders wenn man wenig

Wasser hat, und warmes Wasser braucht, oder es zur Erwaͤrmung großer

Saͤle, und großer Werkstellen verwenden will. In diesem Falle schlaͤgt

er einen kleinen Kessel vor, den man an die Stelle sezen wuͤrde, wo die

Flamme und der Rauch des Heerdes, sich in den Rauchfang begeben. Die Pumpe

fuͤr kaltes Wasser treibt dieses in den kleinen Kessel; hier wird es lauwarm,

und wird dann zur zweiten Pumpe gefuͤhrt, welche es dem Dampfkessel, durch

aneinander gereite Flintenlaͤufe zufuͤhrt, die ins Innere des Heerdes

gehn, und mit dem aͤußersten Ende der Kessel in Verbindung stehen. Fig. 3. Tab.

II.

Um die Menge des Wassers zu bestimmen, die der Dampfkessel braucht, veraͤndert

Hr. von Valcourt die Laͤnge des Hubes, indem er die Stellung des Bolzens, um

welchen sich der Pumpenhebel bewegt, veraͤndert. Fig. 2. Tab. II.

Ventil, um die Luft in den luftleeren Dampfkessel einzulassen. (Soupape à air, on Soupape du vides).

Er empfielt dringend ein Luftventil, Fig. 20. Tab. II. um die

aͤußere Luft in den Dampfkessel einzulassen, wenn das Spiel der Maschine

aufhoͤrt, und die Kessel kalt werden. Dieses Ventil ist seit langer Zeit an

unseren Newcomen'schen, und Watt'schen Maschinen angebracht, und wurde mit dem Namen

des Ventils fuͤr den luftleeren Raum bezeichnet.

Mittel, die Hoͤhe des Wassers im Dampfkessel zu erkennen.

Er glaubt, daß die beste Vorkehrung, um zu jeder Zeit, die Hoͤhe des Wassers

im Dampfkessel zu kennen, eine glaͤserne Roͤhre ist. Sie wird in zwei

kniefoͤrmig gebogene kupferne Roͤhren eingelassen. Die eine steht mit

dem Wasser am Boden des Kessels, die andere uͤber dem Wasser mit dem Dampfe

in Verbindung. Die Erfahrung hat gelehrt, daß es gut ist, die beiden kupfernen

Roͤhren, mit Haͤhnen zu versehen, um beide, im Falle die

glaͤserne Roͤhre braͤche, schließen zu koͤnnen. Fig. 21. Tab.

III.

Nuzen eines regulirenden Ventils.

Herr von Valcourt theilt hierauf seine Meinung uͤber den Nuzen eines Ventils,

den er das Regulirende nennt, und verschieden ist, sowohl von dem Sicherheitsventil, als von dem Einlaßventil. Das Sicherheitsventil, dient, wie Jedermann weiß, dem Dampfe

einen Ausgang zu gestatten, wenn er eine zu große Spannung bekommt. Die Oeffnung des

Zulaßventils, oder des Zulaßhahnes wird regulirt, entweder mit der Hand, oder durch den Moderator, oder durch das conische

Pendel; aber das regulirende Ventil, welches Herr von Valcourt

vorschlaͤgt, ist oben am Dampfkessel angebracht, innerhalb des Dampfrohres,

das mit dem Stiefel in Verbindung ist, und an der Wurzel desselben. Es wird minder

belastet als das Sicherheitsventil, und mißt genau die Kraft mit welcher man aus den

Kolben wirken will. Siehe Fig. 2. Tab. II.

Benuzung der Daͤmpfe.

Herr von Valcourt glaubt, daß es vorteilhaft sey, wenn die Maschine mit einer

bestimmten Kraft arbeitet. Es ist, nach ihm, besser, daß ihre Bewegung

aufhoͤre, oder einige Augenblike unterbrochen werde, als wenn sie durch einen

zu schwachen Dampf erzeugt wird. Die Benuzung des Dampfes, bei hoher Temperatur,

scheint ihm sehr vorteilhaft in Bezug auf das Brennmaterial. Die Kostenersparung

scheint ihm hier ohne Zweifel, man moͤge mit mehreren Physikern annehmen oder

nicht, daß ein gleich großer Gewichtdampf der den ganzen Raum anfuͤllt bei

jeder Temperatur und unter jedem beliebigen Druke, eine gleich große Menge

Waͤrme enthaͤlt.

Mittel dem Verlust des Dampfes zuvorzukommen.

Herr von Valcourt kommt zu den Ventilen und den Haͤhnen zuruͤk, welche

den Eintritt und den Ausgang des Dampfes in den Stiefel reguliren. Er spricht

wiederum hier von den

Vortheilen des drehenden Ventils, von welchem oben die Rede war, und welches allein

die Stelle von vier Muschelventile, oder von zwei Haͤhnen vertritt. Es macht

dabei kein Geraͤusch, und schließt immer vollkommener je laͤnger es

arbeitet. Aber dieses Ventil, so wie das Martin'sche Schiebventil oder ein einziger

zwischen dem oberen und dem unteren Theile des Stiefels, angebrachter Hahn, hat

offenbar den Nachtheil, daß es bei jedem Hub, unnuͤzerweise allen Dampf

heraus laͤßt, der sich zwischen dem Stiefel und dem Ventil vorfindet. In den

großen Maschinen bildet der, in diesem Raume enthaltene Dampf, den hundertsten Theil

derjenigen, den der Stiefel faßt; in den kleinen aber betraͤgt er den zehnten

Theil, und dieser ist nicht zu vernachlaͤßigen. Herr von Valcourt zeigt Fig. 13 bis

18. Tab.

II. mehrere Modificationen des Martin'schen Ventils an, durch welche diesem Uebel

vorgebeugt werden kann, und die zugleich den Vortheil gewaͤhren, den Dampf

nur waͤhrend einem beistimmten Theile des Laufes des Kolbens in den Stiefel

einzulassen.

Einrichtung des Kolbens.

Er beschreibt, Fig.

17 und 18, einen Kolben von Guß-eisen, der aus zwei Stuͤken

zusammengesezt ist, die sich naͤher an einander andruͤken lassen. Sie

werden durch drei Schrauben-Bolzen an einander befestigt. Der Raum zwischen

beiden wird mit Hanf gefuͤllt, so gesponnen, wie zur Seiler Arbeit, und mit

Oel und Bleyweiß durchdrungen. Auch kann man, anstatt des Hanfes zwischen den

hervorstehenden Raͤndern der Cylinder einen bleyernen, 4 oder 5 Linien diken,

Ring legen, den die Gewalt der Schrauben bald platt, und bis auf den vierten Theil

seiner anfaͤnglichen Dike, zusammendruͤkt.

Kitt fuͤr den Kessel.

Er findet den Kitt, aus Ochsenblut, Roggenmehl und Kleie sehr gut, um alles

Durchfließen des Wassers durch die Fugen des Kessels zu verhindern, aber er verbreitet einen

sehr widrigen Geruch.

Maas, fuͤr die Intensitaͤt des Dampfes. (Eprouvette à vapeur).

Er schlaͤgt, Fig. 22 und 23. eine Federwaage vor,

anstatt der Vorkehrungen mit Queksilber und comprimirter Luft, die sonst zu diesem

Zweke angewendet werden.

Besonderer Vorzug der Maschinen mit hoher Pressung.

Man braucht naͤmlich nicht, um diese in Bewegung zu sezen, so wie es mit den

Maschinen mit einfacher Pressung noͤthig ist, alle Raͤume der Maschine

durch Daͤmpfe, die man nachher condensirt, von Luft zu befreyen, wozu immer

mehr oder weniger Zeit noͤthig ist.

Schikliche Entfernung des Rostes zum Kessel.

Er erinnert an einen Versuch, den er fruͤher schon der

Aufmunterungs-Gesellschaft mittheilte, in Bezug auf die Entfernung, die

zwischen dem Roste und dem Dampfkessel statt finden muß. Er sagt, daß die beiden

neben einander liegenden Kessel der Maschine, die er in Neuorleans errichten ließ,

mit Holz geheizt wurden, daß anfaͤnglich der Rost um vierthalb Fuß vom Kessel

abstand, daß die Maschine gut gieng, daß beide Saͤgen 100 Schnitte in der

Minute machten, und jede in 3 Minuten 10 Quadrat Schuh, einschuhiger Bretter

foͤrderte, daß er einst versuchte, den Rost um 6 Zoll hoͤher zu

bringen, und daß die Maschine nunmehr, selbst beim staͤrksten Feuer, bloß

eine Saͤge in Bewegung erhalten konnte; und daß, nachdem der Rost wieder in

seine vorige Stelle gebracht worden war, beide Sagen, ihre Dienste, wie vorher

leisteten. Bei dieser Gelegenheit wuͤnscht Herr von Valcourt, daß man durch

Versuche die Entfernungen bestimme, die zu verschiedenem Brennmateriale am

schiklichsten sind. Diese Versuche wuͤrden allerdings sehr nuͤzlich

seyn, und sie ließen sich sehr leicht mit einem beweglichen Roste anstellen.

Ich erlaube mir hier die Bemerkung, daß bei verschiedenen Gelegenheiten, wo man

sowohl zu Dampfmaschinen als zu andren Zweken, unter Kesseln, die zur

Verduͤnstung des Wassers dienten, Steinkohlen von verschiedener Gattung

gebrannt hat, man die schlechteren Gattungen bloß mit Nuzen anwenden konnte, wenn

der Rost dem Kessel naͤher war.

Brigg'sche Dampfmaschine.

Hierauf beschreibt Herr von Valcourt eine Dampfmaschine die er im Jahre 1807 sahe,

und von Brigg, dreißig Stunden von New-orleans verfertigt worden war. Diese

Maschine, durch dessen hoͤlzerner Dampfkessel, eine Moͤhre von

Eisenblech gieng, hatte so wie die Savery'schen und Papin'schen, keinen polirten

Stiefel, keinen Kolben, sie hob, vermittelst der Leere, das Wasser 20 Fuß hoch, und

schuͤttete es auf ein Wasserrad, welches zwei Saͤgeblaͤtter in

Bewegung sezte; aber diese Maschine, dessen innerer Raum sich abwechselnd mit Wasser

und mit Dampf fuͤllte, brachte ungeachtet ihrer großen Einfachheit, einen

geringen Effect hervor, und sie verzehrte so viel Brennmaterial, daß man sie am Ende

auseinander nahm.

Woolf'sche Dampfmaschine.

Eine andre Maschine, die sie, meine Herrn, sehr gut kennen, zieht hierauf Herrn von

Valcourts Aufmerksamkeit an sich; naͤmlich die Woolf'sche Maschine mit hoher

Pressung und zwei Stiefeln, eine Maschine, die Edward in Frankreich

einfuͤhrte. Herr von Valcourt sahe eine solche zu Metz. Er glaubt nicht daß

es vorteilhaft sey, zwei Stiefel anzuwenden, und er sucht zu beweisen, daß von einem

einzigen Stiefel, in welchem der Dampf sich eben so, als in dem großen Woolf'schen,

ausdehnen kann, ein weit groͤßerer Effect zu erwarten sey. Ich

begnuͤge mich, gegen diese Meinung bloß zu bemerken, daß wenn der Dampf in

gleicher Menge, und unter gleicher Temperatur, in den Maschinen mit einem und zwei

Stiefeln, eine gleich große Ausdehnung erfaͤhrt, so werden in diesen beiden

Faͤllen, die Summen der bewegenden Kraͤfte, dieselben seyn; mit dem

einzigen Unterschiede aber, der indeß ganz zum Vortheil der Woolf'schen Maschine

ist, daß, bei einem einzigen Stiefel, die Ungleichheit in der Wirkung der bewegenden

Kraft groͤßer ausfallen, und folglich die Schweere des Schwungrades

groͤßer seyn muß.

In den Fig. 27

bis 31. Tab.

III. schlaͤgt Herr von Valcourt mehrere Haͤhne vor, die fuͤr

Maschinen mit zwei Stiefeln paffend seyn duͤrften.

Er beschreibt Fig.

21. einen Kessel zu einer Maschine von zwei Pferde Kraft.

Oliver Evaus Dampfmaschinen.

Er giebt die Zeichnung dieser Maschine, und theilt Oliver Evaus Patent mit, wie man

beide im 2ten Bande des Emporium of arts findet; sie

haben schon beschlossen, daß die Beschreibung dieser Maschine in ihr Bulletin

eingeruͤkt werden sollte. Er erwaͤhnt eine Bewegungs-Maschine

(Marie-Salope),

welche durch eine Dampfmaschine in Bewegung gesezt wird, und die Oliver Evaus im

Jahre 1804 zu Philadelphia aufrichtete.

Er berichtet, daß dieser beruͤhmte Mechanicus ihm einst sagte, daß in den

Colonien, wo die Sonne immer brennend ist, es nicht unmoͤglich seyn

wuͤrde, die Kessel der Dampf-Maschinen, durch eine

hinlaͤngliche Menge Brennspiegel zu heizen, wenn sie nur gehoͤrig auf

Geruͤsten befestigt, und auf einen Punkt hin gerichtet wuͤrden; ein

sonderbarer Gedanken, der an die Archimedischen und Buffonschen Spiegel erinnert,

und an verschiedene Vorkehlungen, die in aͤlteren Schriftstellern beschrieben

sind, und deren Absicht war, Wasser zu heben, mit Huͤlfe der, durch

Sonnenstrahlen erhizten Luft.

Herr von Valcourt schließt seine Denkschrift mit der Beschreibung der Volcanic Engine desselben Verfassers, Fig. 32. Diese

Maschine besteht aus einer sehr starken Kugel, die in einer groͤßeren

eingeschlossen ist. Die innere ist mit einem Roste versehen, und dient zum Heerde;

sie ist hermetisch geschlossen, und in Verbindung mit dem Rohre eines

Geblaͤsses. Die darin stark comprimirte Luft verbrennt das Brennmaterial mit

großer Lebhaftigkeit. Diese mit Rauch vermischte Luft, hebt ein nach oben hin

angebrachtes, und von dem Wasser bedektes Ventil, welches die zwei Drittel, oder die

drei Viertel des Raumes der anderen Kugel anfuͤllt. Nach der Aeußerung des

Erfinders, macht diese Vorkehrung eine große Wirkung, und erspart vieles

Brennmaterial: allein alle die damit angestellten Versuche sind bis jezt ohne Erfolg

geblieben.

Schluß.

Das ist der Bericht, den ich uͤber die von Valcourt'sche Denkschrift

abzustatten hatte. Ich bin vielleicht in ein zu kleinliches Detail eingegangen. Ich

habe es noͤthig geglaubt, um sie besser in den Stand zu sezen, die

mitgetheilten Angaben zu wuͤrdigen, und worunter die meisten ihnen, so wie

ihrem Comite die Bekanntmachung in ihrem Bulletin zu verschieden scheinen

werden.

Angenommen in der Sizung,

am 21. Maͤrz 1821.

Baillet, Berichterstatter.

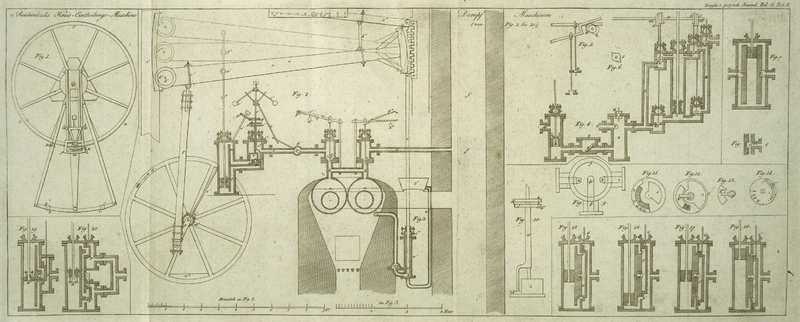

Beschreibung verschiedener der Aufmunterungs-Gesellschaft von Hrn. von Valcourt mitgetheilten, und Tab. II. und III. vorgestellten Dampfmaschinen.

Tab. II. Fig.

2. Durchschnitt der Maschine des Herrn von Valcourt.

Fig. 3.

Durchschnitt der Wasserzuleitungs-Pumpe, nach groͤßerem Maasstabe.

Der in den beiden Kesseln aa

Fig. 2.

gebildete Dampf steigt durch die Verbindungsroͤhre b und oͤffnet das regulirende Ventil c. Von dem Einlaßhahn

d aufgehalten, den man sich geschlossen denken muß,

kehrt er zuruͤk, hebt das Ventil e, um durch die

Roͤhre h in den Rauchfang f zu ziehen, eine nothwendige Vorkehrung, ohne welche das ganze

Gebaͤude sich mit Daͤmpfe anfuͤllen wuͤrde. Alsdann wird

der Einlaßhahn d geoͤffnet, und das

Sicherheitsventil schließt sich von selbst, weil der Dampf durch das Rohr i einen Ausgang findet, um in die mit einem Ventil

versehene Kammer j zu treten, die mit einem Dekel d'' geschlossen ist. In dieser Kammer ist eindrehendes

Ventil, welches man Fig. 7 bis 12. Tab. II. nach einem

groͤßeren Maaßstabe bezeichnet sieht.

Indem der Dampf durch die Oeffnung k dieses Ventils

durchgeht, ergießt er sich in den Canal 1, dringt unter den Kolben, und treibt ihn

bis zur Haͤlfte seines Hubes hinauf. Der Dampf der uͤber dem Kolben

war, geht durch den Canal m, und durch die Roͤhre

n in den inneren Raum des Ventils o, findet hier die Oeffnung p, und entweicht durch die Roͤhre q,

die entweder mit dem Condensator, oder mit dem zu waͤrmenden Wasser in

Verbindung ist. r, ist ein großer Hebel, der die

Kolbenstange s nach oben hin, vollkommen senkrecht,

bewegt. Dieser Hebel haͤngt an dem Traͤger a'' vermittelst eines buͤgelfoͤrmigen Bolzen, gleich dem in

c'', an welchem die Leitstange l' haͤngt. Diese Vorkehrung ist Fig. 24, 25, 26. Tab. III., nach einem

groͤßeren Maaßtabe gezeichnet. Der Bau dieses Hebels beruht auf dem

Grundsaze, daß alle Punkte des Umganges eines Kreises vom Mittelpunkte desselben

gleich weit abstehn. Wenn man daher einen Kreis auf einer durchaus graden Linie

waͤlzt, so wird das Centrum eine Parallele zu jener beschreiben. Nun aber

wird die Linie tu der gezahnten Stange als

vollkommen grade angenommen; der Kreisbogen vx,

der von dem Punkte a' aus, als Mittelpunkt der Bewegung,

gezogen wird, waͤlzt sich auf dieser Linie; folglich beschreibt der Punkt a' eine Parallele zu tu,

naͤmlich eine grade Linie. Die Zaͤhne an dem Kreisbogen, welche in die

Zaͤhne, an der gezahnten Stange, eingreiffen, haben bloß zu Absicht, das

Fortruͤken dieses Endes des Hebels zu verhindern; aber an jeder Seite dieser

Zaͤhne liegt ein Bakenstuk, vom Punkte a' aus,

ebenfalls kreisfoͤrmig gezogen, welches gegen gradlinigte Bakenstuͤke

anrollt, die an den beiden Seiten der gezahnten Stange anliegen.

Damit der Hebel r keinen Zahn loslasse, ist an seinem

entgegensezten Ende eine kupferne Rolle b' angebracht;

ihr aͤußerster Rand bewegt sich an einer eisernen etwas gekruͤmmten

Platte, c' d' die an einem senkrechten Traͤger

e' befestigt ist. Um diese Linie zu ziehen, muß der

Hebel r in drei verschiedenen Stellen seines Laufes

gestellt werden, naͤmlich am Anfange, am Ende, und in der Mitte desselben, in

g' f', gestellt werden, Positionen, welche durch

punktirte Linien angezeigt sind; man zieht alsdann die gedachte Curve durch diese

drei Punkte i' f' h'. Das Schwungrad k muß nach der vom Pfeile bezeichneten, Richtung sich

drehen, um die Reibungen der Rolle b' zu vermeiden, und

damit der Hebel immer nach der Seite der gezahnten Stange hin gehalten werde.

Der Verfasser hat hier die Kraft, oder die Stange des Kolbens s, zwischen der Last oder dem Widerstande, oder der Leitstange l' des Schwungrades, und dem Ruhepunkte vx gestellt, und so einen Hebel der dritten Klasse

gebildet. In diesem Falle ist der Arm der Kurbel y

groͤßer, als der halbe Hub des Kolbens. Man koͤnnte aber diese Ordnung

veraͤndern, um einen Hebel von der zweiten Klasse zu bekommen, indem man den

Kreisbogen vx links anbrachte; dann wuͤrde

der Arm der Kurbel geringer seyn, als der halbe Hub des Kolbens.

Am Baume der Kurbel und des Schwungrades ist ein Winkelrad (roue d' angle) m', welches in ein anderes

Winkelrad n' eingreift. Dieses Rad bringt, vermittelst der Stange

o', ein drittes Rad p'

in Bewegung. Dieses lezte greift in das Rad g', welches

der Achse r' des drehenden Ventils befestigt ist, von

welchem oben die Rede war. Da die Raͤder m' und

n', wie auch die Raͤder p und q eine gleich große

Anzahl Zaͤhne haben, so dreht sich die Achse r'

des Ventils eben so oft um, als das Schwungrad k', und

als der Kolben s Hube macht. Ein Hub ist der Hin-

und Hergang des Kolbens. An der Achse r' hat der

Erfinder einen Moderator mit excentrischen Kugeln ss angebracht, welcher das Oeffnen und Schließen des Zulaßhahnes d, vermittelst der gebrochenen Stange z, regulirt. Man weiß, daß dieser Moderator

uͤberall, wo man will, angebracht, und ihm die Bewegung vermittelst Strike

und Rollen mitgetheilt werden kann.

Wenn man einen Condensator anbringt, so muß er unmittelbar mit der

Entladungsroͤhre q in Verbindung gesezt werden,

so wie es in Fig.

2. Tab. II. statt findet. Ist die Maschine aber klein, das heißt,

hoͤchstens von 15 Pferdekraft, hat man keinen Ueberfluß an kaltem Wasser,

steht die Maschine an einem Orte, wo warm Wasser noͤthig ist, und wo große

Saͤle und Werkstellen geheizet werden muͤssen, so ist es besser ohne

Condensator, und mit dem bloßen elastischen Dampfe zu arbeiten, und ihn nachher zur

Erwaͤrmung des Wassers, und zur Heizung des Locals anzuwenden.

In diesem Falle stellt Hr. v. Valcourt einen Kessel t'

Fig. 3. an dem

Ort wo die Flamme den (oder die) Kessel verlaͤßt. Ein Flintenlauf u', der von dem Boden dieses Kessels ausgeht,

fuͤhrt das kalte Wasser, welches hinaufgepumpt wird, und sich hier etwas

erwaͤrmte, zu der Zuleitungspumpe v', die nach

einem doppelten Maasstabe, zur besseren Einsicht ihrer Theile, gezeichnet worden

ist. Ihr Kolben z' wird durch den großen Hebel r in Bewegung gesezt. Bei jedem Gang des Hebels, treibt

diese Pumpe, in die

Dampfkessel, eben so viel Wasser hinein, als Wasser verdampfte. Wenn man aber dieses

Wasser unmittelbar zufuͤhren wollte, so wuͤrde es kalt hinein kommen,

und einen Theil des darin enthaltenen Dampfes condensiren. Um dieses zu verhindern

bediente sich Herr von Valcourt der in einander geschraubten Flintenlaͤufe,

die von der Zuleitungspumpe ausgehen, in den Heerd x',

auf einem 12 Schuh langen Raum, unter den Kesseln, fortlaufen, dann den Heerd

verlassen, und vermittelst eines Buges, in dem Hinteren Theile der Kessel sich

oͤffnen, so daß das Wasser dahin in Dampfgestalt und sehr heiß gelangt. Der

Verfasser bemerkt, daß der Kessel t' nicht durchaus

nothwendig ist, und daß das kalte Wasser unmittelbar aus dem Brunnen

zugefuͤhrt werden kann.

Er hat sich folgenden Mittels bedient, um die Menge des kalten Wassers zu bestimmen,

welches die Zuleitungspumpe, bei jedem Stoße des Kolbens, dem Kessel

zufuͤhren muß. Dazu dienen zwei Baͤume, e''

f'', die an der Deke befestigt sind, und zwischen welchen sich der Hebel

a'' bewegt, der an dem großen Hebel, durch den

Bolzen b'' befestigt ist, von welchen wir oben (Seite

150.) gesprochen haben. Das vordere Ende des Hebels a''

haͤlt an der Stange z' des Kolbens der

Zuleitungspumpe, durch einen Bolzen g''; das

entgegengesezte Ende, haͤlt an den beiden Balken, durch einen Zapfen h''. Diese beiden Balken, und der Hebel a'', sind mit einer Reihe Loͤcher durchbohrt, wie

es die Figur zeigt. Es ist klar, daß wenn der Zapfen h''

dem Punkte f'' naͤher ist, die Stange z' einen groͤßeren Raum durchwandert. Das

Gegentheil findet statt, wenn der Zapfen h'' gegen e'' zuruͤkgestellt wird. Die Menge des Wassers,

welche die Pumpe jedesmal liefert, haͤngt von der Laͤnge des Hubes

ab.

Der Stiefel der Zuleitungspumpe v' ist nicht polirt, weil

der Kolben die Seitenwaͤnde desselben nicht beruͤhrt. Dieser Kolben

ist laͤnger als der Koͤrper der Pumpe selbst, er geht durch eine Wergbuͤchse

i''. Beim Bau dieser Pumpe, muß man darauf sehn, daß

die Ventile j'' und k'' dem

aͤußersten Ende des Kolben so nahe zu liegen kommen als moͤglich.

Die Stange des Ventils c, welches zum Regulator bei

Dampfes dient, traͤgt an seinem aͤußersten Ende eine kleine

Hebelstange l'', mit einem verschiebbaren Gewichte m'', dem man die Stelle giebt, welche der Kraft, mit

welcher die Maschine arbeiten soll, angemessen ist, der Dampf muß es heben, in dem

Augenblike, wo er aus dem Kessel tritt. Das Sicherheits-Ventil e ist auch mit einem Gewichte n'' belastet. Dieses lezte ist schwerer als das erstere, an dem

regulirenden Ventile e. Damit diese Gewichte nicht

verruͤkt werden, liegt eine kleine Stange o''

uͤber die eingekerbte Stange, an welcher das Gewicht haͤngt. Sie

haͤlt an derselben durch ein Charnier, und wird, vermittelst eines

Vorhangschlosses, angeschlossen. Den Schluͤssel behaͤlt der Vorsteher

des Instituts. In q'', uͤber dem Ventil e', sieht man diese Stange gehoben.

Sobald der Dampf nicht mehr die noͤthige Kraft aͤußert, schließt sich

das regulirende Ventil von selbst. Dann legt man auf die Felge des Schwungrades eine

Platte r von Gußeisen, so daß die Bewegung

aufhoͤrt, wenn die Kurbel die senkrechte Linie etwas uͤberschritten

hat. Dazu hilft das Gewicht des Hebels r, der die

Leitstange l' nach unten zu haͤlt. Durch diese

Einrichtung bekommt das drehende Ventil o eine solche

Stellung, daß der Dampf auf den untersten Theil des Kolbens druͤkt, sobald er

stark genug geworden ist, das Ventil c zu heben. Der

Nuzen dieses Ventils wird besonders fuͤhlbar, fuͤr die Kessel welche

bestimmt sind, das Wasser mit Daͤmpfen zu waͤrmen. Denn wenn man den

Dampf entweichen laͤßt, allmaͤhlich wie er erzeugt wird, so wird er

weder die Kraft, noch die Waͤrme haben, die er durch jenes Mittel, einige

Augenblike spaͤter, erhalten haͤtte.

Tab. II. Fig. 2, 3 und 4. Herrn Valcourt's zweite Maschine.

Der Stiefel dieser Maschine haͤlt im Durchmesser 7 1/2 Zoll, und ihr Hub ist 2

Schuh lang. Alle Ventile sind Muschel-Ventile. Ihr Spiel ist folgendes. Das

Einlaß-Ventil A bleibt mehr oder weniger offen,

je nachdem die Staͤrke des Dampfes ist. Die Ventile BC lassen den Dampf herein, und die Ventile DE lassen ihn heraus. Alle vier werden durch die

an der Welle F befestigten Nasen JJKL geoͤffnet. Die Nasen JJ fuͤr die Einlaßventile sind so gemacht,

daß diese Ventile sich schließen, so bald der Kolben die Mitte seines Hubes erreicht

hat; deshalb haben sie die in Fig. 4. gezeichnete

Gestalt. Da die Nasen KL der Ventile, die den

Dampf heraus lassen, diese Ventile, durch die ganze Dauer des Hubes offen halten

muͤssen, so sind sie, wie Fig. 3. zeigt,

eingerichtet. Ist der Kolben G auf dem Boden seines

Stiefels, so sind die Ventile CD offen, und die

beiden anderen geschlossen. Oeffnet man nun das Einlaßventil A, so folgt der Dampf,

der den Weg B verschlossen findet, die Roͤhre M, und tritt durch C unter

den Kolben G, und da er nicht in E, welches geschlossen ist, herein kann, so uͤbt er seine Gewalt

gegen den Kolben aus, und treibt ihn in die Hoͤhe. Der Dampf, der

uͤber dem Kolben befindlich ist, kann durch B,

welches immer geschlossen bleibt nicht durch, findet aber das Ventil D offen, und geht durch die Roͤhre N in den Condensator O;

sobald der Kolben G an der Mitte seines Laufes ist, so

laͤßt die Nase J,

Fig. 4. das

Ventil C los, dieses schließt sich, und der Dampf, der

sich nunmehr in dem Stiefel ausdehnt, vollendet durch seinen fortgesezten Druk, den

Hub.

Sobald der Kolben den obersten Theil seines Stiefels erreicht hat, so wird die

ununterbrochene Bewegung des Schwungrades der Welle F

mitgetheilt, und die Nase L, laͤßt nun das Ventil D los, und es schließt sich. In demselben Augenblike

oͤffnen die Nasen J und K die Ventile B und E; der Dampf, der nun C geschlossen und B geoͤffnet findet, dringt durch dieses lezte

Ventil, und da auch D geschlossen ist, so druͤkt

er auf den Kolben A, und treibt ihn herunter. Der Dampf,

der unter dem Kolben ist, und C geschlossen, aber E offen findet, geht durch dieses lezte Ventil heraus;

da er aber nicht durch N hinaufsteigen kann, weil D geschlossen ist, so nimmt er seinen Weg durch die

Roͤhre U nach dem Condensator O hin. Hat der Kolben die Mitte seines Laufes erreicht,

so laͤßt die Nase J das Ventil B fallen, und die elastische Kraft des Dampfs treibt ihn

bis zum Ende desselben.

Der Dampf der bei jedem Hube zum Condensator O gelangt,

trift dort einen Strahl kalten Wassers an, den eine daruͤber stehende Rinne

dahin fuͤhrt, und der sich in den Condensator durch die, mit einem

Sprizenkopfe d versehene Roͤhre V, ergießt. Dieses Wasser, welches herunter regnet,

condensirt den Dampf, der in dieser Gestalt, und in warmes Wasser verwandelt, nur

noch einen sehr kleinen Raum des Condensators einnimmt. Eine Saugpumpe x schafft nun das eingespruͤzte, und das aus dem

Dampfe gebildete Wasser weg; ohne welche Vorsicht der Condensator bald voll seyn

wuͤrde. Der Kolben R dieser Pumpe ist hohl, und

fuͤhrt zwei Klappen 1, 2; geht er hinauf, so bildet sich unter ihm ein leerer

Raum, der sich mit dem Wasser des Condensators O

fuͤllt, welches die Klappe Q oͤffnet. Wenn

der Kolben herunter geht, so schließt sich diese Klappe, und verhindert die

Ruͤkkehr des Wassers in den Condensator. Das Wasser geht nun durch den Kolben

R durch, und wird vermittelst der doppelten Klappe,

die sich mit jedem Hub schließt, hinauf, und durch die Klappe S heraus geschaft.

Die Saugpumpe x liegt gewoͤhnlich dicht mn

Condensator O und die Klappe Q zwischen beiden; hier aber sind sie getrennt, damit man zu der Klappe,

wenn es noͤthig ist, leichter kommen kann, was hier geschieht, indem man die

Platte T weg hebt.

Fig. 5 und 6. Dampfmaschine des Herrn West.

In der Maschine des Herrn West, zu Lexington, waren zwei rechtwinklich durchbohrte

Haͤhne y, z. Fig. 5. an der Stelle der

vier Ventile B, C, D, E. Mit jedem Hube macht der

Auslaßhahn, eine Viertel Umdrehung, um den Dampf herauszulassen, waͤhrend der

Einlaßhahn zwei Achtel Bewegungen macht. Wenn der Kolben am Ende seines Laufes ist,

wie man es Fig.

5. sieht, so geht der Dampf, durch den Hahn y

uͤber den Kolben, den er herunter treibt. Sobald aber der Kolben in die Mitte

des Stiefels gekommen ist, so giebt eine Achtel-Bewegung dem Hahn y, die Stelle, welche in Fig. 6. zu sehen ist,

wodurch der Dampf weder uͤber noch unter dem Kolben dringen kann. Ist dieser

bis unten im Stiefel gelangt, so laͤßt eine neue Achtel-Bewegung des

Hahnes y den Dampf unter den Stempel, und so

umschichtsweise.

Fig. 7. 8. 9. 10. 11 und 12. Scheiben-Ventile oder drehende Ventile, von Oliver Evaus, nach einem doppelten Maaßstabe.

Das Scheibenventil oder das drehende Ventil von Oliver Evaus, von welchem wir oben

Seite 150. gesprochen haben, verrichtet die Dienste der vier Ventile B, C, D, E. Fig. 2. und der beiden

Haͤhne Fig.

5. Fig.

7. ist der Grundriß der Buͤchse in welcher das Ventil sich dreht:

wir haben diese Buͤchse durch den Buchstaben J,

Fig. 1. Tab.

II. bezeichnet, und der Deutlichkeit wegen, werden wir hier zu denselben

Gegenstaͤnden dieselben Buchstaben beibehalten. Fig. 8. ist der

Durchschnitt des Ventils; Fig. 9. ist dieses Ventil

von unten gesehen; Fig. 10.

dasselbe von oben gesehen; Fig. 11. ist der

Regulator von dem Ventil getrennt; Fig. 12. das Zifferblatt,

welches anzeigt, ob der Durchzug des Dampfes bei dem Achtel-, dem

Viertel-, dem Drittel-, oder dem halben Hube gehemmt ist.

Da der gaͤnzliche Umlauf des Ventils Fig. 3. die Bewegung des

Kolbens auf und abwaͤrts hervorbringt, so wird die Oeffnung k, Fig. 10. mit der Oeffnung

k, Fig. 7. bloß

waͤhrend einer Viertel-Umdrehung zusammentreffen, damit der Dampf

aufgehalten werde, sobald der Kolben seinen halben Lauf vollendet haben wird. Bey

der zweiten Viertel-Umdrehung wird der Regulator Fig. 11. die Oeffnung k deken. Diese halbe Revolution wird dem Dampfe, der in

dem hohlen Theile o des Ventil eingeschlossen ist,

gestatten, durch die Oeffnung p

Fig. 7. zu

entweichen.

Wenn der Kolben den obersten Theil des Stiefels erreicht, vollendet das Ventil die

Haͤlfte seines Umlaufes die Oeffnung k, Fig. 10,

welche alsdann mit der Oeffnung n

Fig. 7.

zusammentrift, laͤßt den Dampf durch die Roͤhre n, und den Canal m durchziehen, und der Kolben

wird heruntergedruͤkt werden. Der Dampf der unter dem Kolben war, ergießt

sich in den Canall; an der Oeffnung k, findet er den

hohlen Theil des Ventils o, von welchem er durch die

Oeffnung p sich in die Roͤhre q begeben kann.

Man schließt mehr oder weniger die Oeffnung k, Fig. 9 und 10.

vermittelst des Regulators b'', je nachdem man mehr oder

weniger Dampf verlangt, wenn der Kolben, den achten, den dritten, oder den vierten

Theil seines Laufs erreicht hat. Die Welle r,

Fig. 2. Tab.

II., welche gebogen, und vermittelst dieser Beugung mit dem Ventil vereinigt ist,

theilt demselben ihre Bewegung mit. Die hohle Achse, a'',

Fig. 8, die an

dem Regulator b'' befestigt ist, stekt lose auf der

Welle r'. Oben, an dieser hohlen Achse, ist eine runde

Platte c'' die einen Zeiger e'',

und einen kleinen Zapfen d'' traͤgt, der durch

eine andere, an der Welle r'' befestigte Platte, Fig. 12. geht,

und in welcher ein kreisfoͤrmiger Einschnitt gemacht ist, in welchem jener

Zapfen d'' sich bewegt, wenn man die Stange a'' und den Regulator b''

umdreht. Vermittelst der an diesem Zapfen befindlichen Schraubenmutter, werden die

beiden Platten naͤher an einander gebracht. Alsdann zeigt der Zeiger e'', an den Einteilungen des Zifferblattes, Fig. 12, in

welcher Stelle des Laufes des Kolbens das Eintreten des Dampfes verhindert wird.

Ohne die hohle Achse a'', muͤßte man den Dekel

h''

Fig. 2. Tab.

II. des Ventils wegheben, wenn man mehr oder weniger, nach Beduͤrfniß, den

Regulator schließen wollte, so aber, braucht man nur die Mutter am Zapfen a'' zu loͤsen, und die untere Platte c'' zu drehen, damit der Zeiger e'' den verlangten Theil des Hubes anzeige, und dann die Schraube wieder

anzuziehen.

Das Scheibenventil ist von Gußeisen; seine untere Flaͤche muß sehr glatt seyn,

und damit man der Muͤhe uͤberhoben werde, die Buͤchse Fig. 7, zu

drehen, bringt Herr von Valcourt auf dem Boden derselben eine andere kleine

kupferne, 1/4 Zoll hohe Buͤchse an, welche 3, mit den Oeffnungen n, p, k zusammentreffende Oeffnungen hat. In dieser

lezten Buͤchse dreht sich das Ventil, Fig. 8.

Der Vortheil dieses Ventils besteht darin, daß es aͤußerst einfach ist, daß es

kein Geraͤusch, und seine Verrichtungen sehr genau macht, aber es veranlaßt,

bei jedem Hube, einen unnuͤzen Verlust an Daͤmpfen. Um diesem Uebel

vorzubeugen hat Herr von Valcourt das Schiebventil (Soupape

à tiroir) folgendermaßen geordnet, Fig. 13, 14, 15 und 16.

Fig. 13, 14, 15 und 16. Schieb-Ventil.

Wenn der Kolben an den lezten Punkt seines Laufes gekommen ist, Fig. 16, so steht das

Schiebventil, so wie diese Fig. es anzeigt. Der Dampf geht durch die Oeffnung A, und treibt den Kolben herunter. Zu gleicher Zeit geht

der Dampf, der sich oberhalb befindet, durch die Oeffnung B' in das Innere C' des Ventils, und durch den Canal D' der sich in dem Condensator, oder in dem Wasser

oͤffnet, welches man erwaͤrmen will. Hat der Kolben die Mitte des

Stiefels erreicht, Fig. 15, so hebt man das Ventil C' alsdann

bedekt dessen flacher Theil den Canal A'; aber der

Dampf, uͤber dem Kolben, faͤhrt fort sich durch den Canal B' in das Ventil C' und den

Canal D' zu ergießen, bis daß der Kolben ganz herunter

gedruͤkt ist. Diese Bewegung wird durch die Expansion des Dampfes

uͤber dem Kolben, beguͤnstigt. Man kann also das Ventil, an jedem

beliebigen Theil des Laufes des Stempels schließen, je nachdem die Kraft ist, die

man verlangt. So bald der Kolben wieder herunter ist, so gestattet das Ventil, indem

es die Stellung, Fig. 14, wieder einnimmt, dem Dampfe, sich durch die Oeffnung B' zu unter den Kolben zu begeben, den er hinauftreibt.

Der unter dem Kolben befindliche Dampf muß durch die Oeffnung A', in das Innere der Ventils C' und von dort

durch D' herausgehen. Endlich wenn der Kolben die Mitte

seines Laufes erreicht hat, so laͤßt die Nase das Ventil fallen, und schließt

so die Oeffnung B'. Diese Stellung sieht man Fig. 13. Dann

vollendet der Dampf, durch seine Expansivkraft den Hub des Kolbens, und so

umgekehrt.

Man koͤnnte das Schiebventil, welches fast die ganze Laͤnge des Kolbens

einnimmt, durch ein kleineres ersezen, wie z.B. in E'

Fig. 17, oder

durch zwei Ventile F'F', Fig. 18. Diese

Vorrichtung scheint Anfangs zusammengesezter aber die beiden Nasen, welche die

Ventile F'F' in Bewegung sezen, sind einfacher als

die Scheibenventile, die, in einer einzigen Revolution, der Achse G' des

großen Ventils Fig.

12, vier Bewegungen mittheilt.

Fig. 17 und

18.

Kolben aus zwei Stuͤken.

Der Kolben H' besteht aus zwei Stuͤken, die man

vermittelst drei kleinen Schrauben-Bolzen (boulons

à écrous) nach Belieben naͤhern kann. Die Fig. 17. zeigt

das eine Stuͤk, und die Fig. 18. das andere. Der

Raum, zwischen beiden Theilen, wird mit gesponnenem, von einer aus Oel und Bleiweiß

bereiteten Mischung, durchdrungenem Hanfe, gefuͤllt. Zwischen beiden

Raͤndern der verschiedenen Theile der Dampfmaschine legt unser Verfasser

bleierne Ringe, welche die Gewalt der Schrauben bis zum vierten Theile ihrer

urspruͤnglichen Dike zusammendruͤkt.

Fig. 19.

nebeneinander liegende Kessel.

Herr von Valcourt bedient sich zwei cylindrischer neben einander liegender Kessel,

von einem drittehalb Linien diken Eisenbleche. Jeder Kessel haͤlt 12 Fuß in

der Laͤnge, und 2 Fuß im Durchmesser. Um die Hize, so viel wie

moͤglich, zu benuzen, wird in den inneren Raum ein Cylinder bb, ebenfalls aus Eisenblech, von einem Fuß im

Durchmesser angebracht, durch welchen die Flamme zu ziehen, gezwungen ist.

Auf diese Weise bekommt man 1) eine Maße Wasser, 3 bis 6 Zoll dik, welche von zwei

Seiten von der Flamme beruͤhrt ist, und diese durchzieht einen 24 Fuß langen

Raum, ehe sie in den Rauchfang e entweicht. 2) Eine

Oberflaͤche von 144 Quadratfuß, die dem Feuer ausgesezt ist; wodurch man eine

sehr hohe Temperatur erhalten kann, ohne betraͤchtliche Vermehrung des

Brennstoffes. Das Sicherheitsventil, an diesen Kesseln, traͤgt auf jeden

Quadratfuß ein 120 Pfd. schweres Gewicht.

Fig. 20.

Luftventil.

Am aͤußersten Ende dieser Kessel befindet sich ein kleines Ventil s'',

Fig. 20,

welches sich, nach Innen zu, oͤffnet, um Luft hereinzulassen. Ein kleines, am Ende des Hebels 3

haͤngendes Gewicht r'' schließt dieses Ventil,

und der Druk der Daͤmpfe traͤgt mit dazu bei, so bald aber im Inneren

die Luftleere entsteht, oͤffnet es die aͤußere Luft, wie es die

punktirten Linien zeigen; so bald die Luft den leeren Raum gefuͤllt hat,

schließt sich das Ventil von selbst.

Fig. 21.

kleinere Kessel.

Der Verfasser schlaͤgt zu Kesseln zu einer Dampfmaschine, von der Kraft eines

oder zwei Pferde, einen Fig. 20. vorgestellten

Kessel, in der Gestalt zwei abgestumpfter Kegel x'' y'',

die in einander stehen, und deren inneren Waͤnde 4 Zoll von einander entfernt

sind. Beide tragen einen gewoͤlbten Dekel, und diese Dekel stehen 7 Zoll von

einander ab. Zwischen beiden Kegeln bringt man 4 Roͤhren z'' an, durch welche der Rauch durchzieht, und unten am

Kegel im einen Rauchfang entweicht. Der Ofen verzehrt seinen Rauch und wird mit

Steinkohlen geheizt; w'' ist ein gußeiserner Cylinder;

er ist auf dem Boden befestigt, und dient zum Aschenbehaͤlter. Auf diesem

Cylinder schraubt man den Kessel an, der mit einem metallenen Mantel umgeben ist, um

die Hize besser zusammen zu halten. Man sieht die Art, wie das Sicherheitsventil 4

gestellt werden muß; es sich uͤber das Ventil 5, welches die Kraft des

Dampfes regulirt. Die Stange dieses lezten bewegt sich sanft in dem

Sicherheitsventil, durch dessen Mitte sie durchgeht. Man koͤnnte den Raum

zwischen den beiden halbsphaͤrischen Dekeln erweitern, und den Cylinder 6

darin anbringen. Die Grundflaͤche desselben wuͤrde an der inneren

Halbsphaͤre befestiget werden, wie es die punktirte Linie zeigt, und er

wuͤrde sich solchergestalt in dem Dampfe selbst befinden, aber Herr von

Valcourt, der groͤßeren Festigkeit wegen, stellt lieber diesen Cylinder neben

den Kessel.

Das beste Mittel nach ihm, den Stand des Wassers im Kessel zu erkennen, ist das

von Prony angegebene. Es besteht in einer glaͤsernen Roͤhre t''

Fig. 24,

welche zwischen zwei in Winkelhaken gebogenen metallenen Roͤhren stekt, von

welchen die eine u'' mit dem oberen Theile, und die

andere v'', mit dem unteren Theile des Kessels in

Verbindung steht. Da der Dampf durch u'' und das Wasser

durch w'' in diese Roͤhre dringt, so sieht das

Wasser darin eben so hoch als im Kessel. Herr von Valcourt hat dicht an dem Bug

derselben zwei kleine Haͤhne 7, 7 angebracht, die man verschließt, wenn die

Roͤhre brechen sollte.

Fig. 22 und

23.

Dampfmesser mit Federn.

Um die Drukkraft des in dem Kessel enthaltenen Dampfes zu messen, bedient man sich

gewoͤhnlich einer, in Form eines Barometers, gebogenen Glasroͤhre,

worin man Queksilber gießt. Der Dampf, indem er auf das Queksilber druͤkt,

treibt es in die Hoͤhe. Aus den Barometern vertreibt man sorgfaͤltig

alle uͤber dem Queksilber vorhandene Luft, in diesem Instrument aber ist die

Gegenwart der Luft nothwendig. Diese Luft ist die federnde Kraft; sie wird um so

mehr zusammengedruͤkt, um so wirksamer der Dampf ist. Eine, laͤngs der

Glasroͤhre angebrachte, Scale zeigt die Groͤße des Drukes. Herr von

Valcourt glaubt, daß er mit einer Federwage, dasselbe leisten koͤnnte. Man

sieht diese Vorkehrung Fig. 22 und 23, hier von

vorne, dort von der Seite betrachtet. Desto mehr der Dampf auf den Kolben J' druͤkt, desto staͤrker druͤkt

dieser gegen die Feder J' K' ist der Zeiger, der die

Groͤße des Drukes an dem Kreisbogen L anzeigt.

Die Eintheilung wird vorher durch wuͤrkliche Gewichte bestimmt. Die Fig. 24, 25 und 26. stellen

das Detail des Mechanismus vor, durch welchen die Leitstange l' des Schwungrades k',

Fig. 2. Tab.

II. an den großen Hebel r befestigt wird: man sieht, daß

drei Stuͤke dazu noͤthig sind. Der obere Theil der Fig. 24. der durch den

Hebel r geht, ist ein vierekiger Bolzen, M', mit

einem Schraubengewinde, an dem einen Ende versehen; das andere Ende das ebenfalls

vierekig ist, ist in Gestalt eines Hakens gebogen. Dieser Bolzen geht durch das

Eisenblech N',

Fig. 26. und

das um gebogene Ende stoͤßt hart an diese Platte an. Der untere Theil O',

Fig. 25. hat

ein vierekiges Loch, durch welches der gebogene Theil des Bolzens, Fig. 24. durchgeht. Die

Eken desselben sind nach oben zu gebrochen, und die Oeffnung gerundet. Wenn durch

vieles arbeiten die Stuͤke abgenuzet sind, so daß etwas Schwanken statt

findet, so feilet man bloß das gebogene Ende dieses Bolzens ab, damit es wieder hart

an die eiserne Platte Fig. 26. stossen

kann.

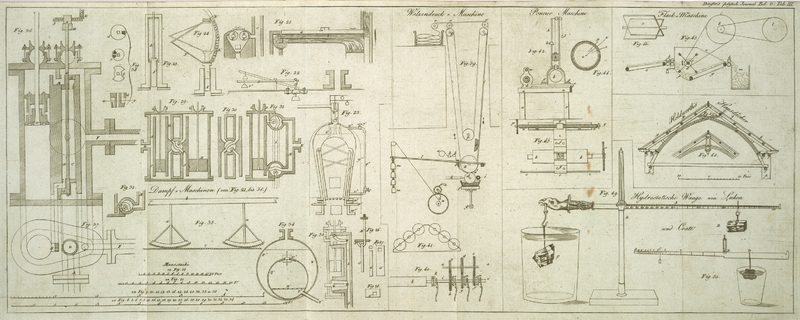

Fig. 27, 28, 29, 30 und 31.

Haͤhne zu einer Maschine mit zwei Stiefeln.

Herr von Valcourt ist bemuͤht gewesen, den Hahn mit sieben Oeffnungen der

Edward'schen Maschine, zu vereinfachen, welche den Dampf von dem Raume uͤber

dem Kolben des kleinen Stiefels in den Raum unter dem Kolben des großen Stiefels

leitet, und vice versa. (Man siehe polytechn. Journal.

Bd. 1. S. 129. u. f.).

Er glaubt, man koͤnne ihn durch den Hahn, Fig. 27, 28, 29, 30 und 31. ersezen, der bloß

vier Oeffnungen oder zwei Loͤcher hat, und der dasselbe leistet. Er

laͤßt in den kleinen Stiefel A den Dampf ein, der

vom Kessel durch den Hahn B kommt. Die Zeichnung dieses

Hahnes ist, der Einfachheit wegen, wie die des Hahnes Z,

Fig. 5.

entworfen. In der Edward'schen Maschine sind hier zwei Ventile. Der Hahn B laͤßt den Dampf durch die Roͤhre C in den Raum unter dem Kolben des kleinen Stiefels. Der

Dampf, in dem Raum uͤber diesem Kolben, wird durch die Roͤhre D, und die Oeffnung EF, die durch den neuen Hahn geht, herausgelassen. Herr von Valcourt rundet

diese Oeffnung ab, um fuͤr die Oeffnung GH,

Fig. 31.,

welche in dem Hahne, der Laͤnge nach, fortlaͤuft, und durch ihr aͤußerstes Ende H, den Dampf, vermittelst der Roͤhre J, in den Condensator leitet, mehr Raum zu erhalten.

Nachdem der Dampf durch EF, Fig. 27. durchzog, zieht

er weiter, durch die Roͤhre J, die ihn in den

Raum uͤber den großen Kolben N fuͤhrt,

welcher zugleich mit dem kleinen Kolben steigt. In demselben Augenblike,

laͤßt die Oeffnung G, welche die Oeffnung GH, Fig. 31. ist, den Dampf,

der in dem Raume uͤber dem großen Kolben war, durch die Roͤhre J in den Condensator. Beim Ruͤkgang der Kolben

stellt sie eine Viertel-Bewegung des Hahnes, wie Fig. 28. es zeigt, an

welcher man sieht, daß der Dampf, der sich in dem Raume unter dem kleinen Kolben

befand, durch den Hahn durchzieht, um zu dem Raume, uͤber dem großen Kolben

zu gelangen, und der Dampf, der unter dem großen Stempel war, begiebt sich, durch

die Oeffnung G in den Condensator.

Die Fig. 32.

stellt eine Dampfmaschine vor, welcher die Englaͤnder den Namen Volcanie

Engine gegeben haben. Oliver Evaus hat sie erfunden. Eine starke Kugel P' oder ein starker Cylinder, enthaͤlt eine

zweite Kugel oder einen zweiten Cylinder Q' in welchem,

auf einem Roste, das Brennmaterial liegt. Man bringt es, durch eine Thuͤre

herein, die hermetisch verschlossen wird. An der Roͤhre T ist ein Geblaͤse angebracht, welches von unten

her Luft durch das Brennmaterial treibt. Da die Kugel sich solcher Gestalt bald mit

Luft fuͤllt, so verdichtet sich diese nach und nach darin, bis sie Kraft

genug bekommt, das Ventil U' zu heben, welches, bis zur

punktirten Linie, mit Wasser bedekt ist.

Da die Elasticitaͤt der Luft die Schwere des Wassers uͤberwiegt, so

kann kein Wasser durch dieses Ventil in die Kugel; und im entgegengesezten Falle,

wuͤrde der Druk des Wassers das Ventil von selbst schließen. Diese durch den

Heerd durchgezogene, sehr warme, mit Rauch vermischte, Luft, wollte Evaus durchs Wasser

ziehen lassen, um solcher Gestalt alle entwikelte Waͤrme zu benuzen.

Die Fig. 33.

stellt das Mittel vor, welches in Savoyen, in den Salzwerken zu Moutiers, angewendet

worden ist, um die Bewegung nach einer streng horizontalen Linie fortzupflanzen. aa, hoͤlzerne Sectoren, auf Bolzen beweglich, die an dem Querbalken b befestigt sind; c doppelte

an den Sectoren befestigte Kette.

Fig. 34, 35, 36, drehende

Haͤhne.

Seitdem Hr. Baillet seinen Bericht abstattete, hat uns Hr. Valcourt das Modell und

die Zeichnung eines drehenden Hahnes, von seiner Erfindung, vorgelegt. Er zieht ihn

den gewoͤhnlichen Haͤhnen vor, die sich bloß hin und her, in einem

halben Kreise, bewegen.

Die Fig. 34.

ist der Durchschnitt, und die Fig. 35. der Grundriß des

Stiefels. Die Roͤhren BC sind aus einem

Stuͤke gegossen. Die Oeffnungen der Haͤhne an den beiden Enden der

Roͤhre B sind aus Gußeisen, und werden gut

geschliffen; die Wirbel dieser Haͤhne sind von Kupfer. Herr von Valcourt

nimmt zwei Haͤhne, um so wenig Dampf zu verlieren als moͤglich. Der

obere Wirbel D stekt auf einer vierekigen Stange E, die demselben eine ununterbrochene

kreisfoͤrmige Bewegung mittheilt, und auf welcher er der Laͤnge nach

leicht beweglich ist. Sein eigenes Gewicht, und der Druk des Dampfes halten ihn in

seinem Lager.

G, Wirbel, der unten auf derselben Stange E stekt. Der Dampf treibt ihn nach oben hin, und der

Ansaz J, der auf H ruht,

verhindert seine Bewegung nach unten. J und K sind Winkelraͤder, welche die Stange E kreisfoͤrmig bewegen.

Die Roͤhre A fuͤhrt den Dampf zum

Condensator, und die Roͤhre F leitet ihn in den

Stiefel; L ist der Kolben; M

fuͤhrt den Dampf uͤber den Kolben, N,

unter den Kolben.

Fig. 36. a Durchschnitt des Hahnes durch sein Centrum; b, Grundriß nach der Linie xy des senkrechten Durchschnitts; c der Hahn

gesehen von unten, d derselbe gesehen von oben.