| Titel: | Beschreibung einer von Hrn. Bélanger, zu St. Léger du Boury St. Denis bei Rouen, im Departement der unteren Seine, erfundenen Spinn-Maschine zum Spinnen der kardätschten Wolle. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. II., S. 19 |

| Download: | XML |

II.

Beschreibung einer von Hrn. Bélanger, zu St. Léger du Boury St. Denis bei Rouen, im Departement der unteren Seine, erfundenen Spinn-Maschine zum Spinnen der kardätschten

WolleDie Regierung hat auf den vortheilhaften Bericht, den man ihr uͤber

diese Maschine machte, um dieselbe so schnell als moͤglich zu verbreiten,

dem Erfinder im September 1820 die Summe von 8000 Franken, theils fuͤr

den Werth der Maschine, die im Conservatoire royal des

arts et métiers aufgestellt ist, theils als

Entschaͤdigung fuͤr die noch uͤbrige Dauer seines Brevets

ausbezahlen lassen. (Vergl. Bulletin Oktober 1820. S. 287.) A. d.

O..

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. November 1821. S. 315.

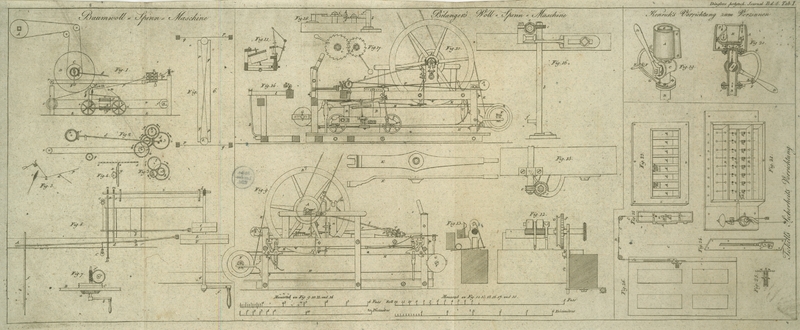

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Bélanger's Beschreibung einer Spinn-Maschine zum Spinnen der kardätschten Wolle.

Der Erfinder hat wahrgenommen, daß die bisher

gebraͤuchlichen Spinn-Maschinen zum Spinnen der kardaͤtschten

Wolle den Faden nicht in jeder verlangten Starke so gleich spinnen, wie die Hand des

Menschen. Er suchte diesem wesentlichen Nachtheile abzuhelfen, und dieß gelang ihm

endlich dadurch, daß er die Spinn-Maschine nur dann erst von dem Wasser

bewegen ließ, wenn das von der Hand des Arbeiters ausgezogene Trumm seine ganze

Laͤnge erreicht hat: dann muß der zur Kette bestimmte Faden noch zwei Drittel

Umdrehung des Rades empfangen, um die gehoͤrige Drehung zu erhalten.

Waͤhrend dieser Zeit kann der Arbeiter ausruhen, und die Ungleichheiten und

Fasern von dem Faden, der

nun seine Drehung empfaͤngt, wegnehmen. Bei dieser Vorrichtung erhaͤlt

man noch den Vortheil, daß mehrere Spuhlen aufgestellt werden koͤnnen, daß

ein Weib, oder ein Junge diese Maschine sehr leicht bedienen kann, und daß endlich

diese Spinn-Maschine drei Mal mehr in einer gegebenen Zeit arbeitet, als die

bisher gewoͤhnlichen.

Man erhaͤlt auf dieser Maschine Gespinste, die man zu den feinsten Kasimiren

verarbeiten kann.

Erklaͤrung der Vorrichtungen, um dieser Spinn-Maschine eine stetige Bewegung durch das Wasser zu ertheilen.

Fig. 9. zeigt

diese Maschine im Aufrisse von Außen, und von der rechten Seite gesehen.

Fig. 10.

stellt sie von Innen mit dem Wagen dar.

Fig. 11. ist

ein vertikaler Durchschnitt des Wagens.

Fig. 12.

Ansicht des Endes des Walzentraͤgers von der rechten Seite von Vorne. Man

sieht hier einen Theil der gefurchten Walzen und der Drukwalzen, das Ekenrad,

welches denselben die Bewegung mittheilt, die es von dem Lagerbaume erhaͤlt,

und eine jener Rollen, welche den Wagen in Bewegung sezen.

Fig. 13.

senkrechter Durchschnitt der vorigen Figur.

Fig. 14. das

Gestell im senkrechten Durchschnitte durch seine Mitte.

Fig. 15.

Grundriß eines Theiles der Welle, des Bewegungsrades und der senkrechten Welle, die

davon bewegt wird, und ihre Bewegung dem Zahler mittheilt.

Fig. 16.

Aufriß der vorigen Figur.

Fig. 17.

Grundriß des Zaͤhlers.

Fig. 18.

Aufriß des Zahlers.

A Zwillingsrolle mit einem Halse oder mit einer

Vertiefung. Diese Rolle besteht aus zwei gleichen Theilen, die, vereint, die Dike

derselben bilden. Der aͤußere Theil dreht sich frei um seine Achse, der

andere ist an dem großen Rade B

befestigt. Ein Riemen O, der wechselweise uͤber beide laͤuft,

und seine Bewegung durch das Wasser erhaͤlt, theilt diese allen Theilen der

Maschine mit, sobald er an dem befestigten Theile der Rolle angebracht wird. Wenn

diese Bewegung unterbrochen werden soll, bringt die Gabel D den Riemen von dem befestigten Theile der Rolle auf den beweglichen, und

umgekehrt.

Das große Rad B hat einen Hals oder eine Vertiefung zur

Aufnahme des Seiles E welches die Rolle F in Bewegung sezt, die sodann die

Spindel-Trommel mittelst der Ruͤklaufrolle G, und der Schnur H, auf die bei diesen

Maschinen gewoͤhnliche Weise treibt.

I ist der Lagerbaum mit zwei kupfernen

Ekenraͤdern; eines derselben befindet sich an seinem oberen Ende, und greift

in das Rad J ein, welches an dem großen Rade B befestiget ist; das andere, an dem unteren Ende, sezt

die gefurchten Walzen in Bewegung. Das untere Ende dieses Baumes wird von einem

Haͤlter, das obere von der Gabel K getragen,

welche auf L beweglich ist, und diesen Baum in das Rad

J eingreifen laͤßt, sobald man die Maschine

in Gang bringt, und aushebt, sobald man dieselbe still stehen lassen will. Auf diese

Weise kann der Arbeiter dem Faden jede beliebige Drehung mittelst der Kurbel M ertheilen, und diese Kurbel kann, noͤthigen

Falles, die Stelle einer hydraulischen Kraft vertreten.

N, O, zwei hoͤlzerne Rollen, uͤber welche

die Schnur P laͤuft, die den Wagen faͤhrt.

Auf der Rolle O, und außen an derselben, ist ein Zahnrad

8, Fig. 10.

u. 12.

befestigt, welches von einem Triebstoke T, der sich an

der Achse der gefurchten Walzen befindet, in Bewegung gesezt wird. Die Rolle O wird von einer Gabel mit einer Schaukel getragen,

welche der Wagen in dem Augenblike aushebt, wo er das Ende seines Laufes erreicht

hat. Hiedurch gewinnt der Arbeiter Zeit aufzuwinden, nachdem er dem Faden die

gehoͤrige Drehung gegeben hat.

R der Wagen im Durchschnitte Fig. 11.

U Sperre, durch welche der Wagen zum Stillstehen gebracht

wird, nachdem er an das Ziel seines Laufes gekommen ist.

V eine andere Sperre, mittelst welcher der Wagen alle

Theile der Maschine, welche Bewegung erzeugen, in dem Augenblike, wo er bis auf

seinen Abfahrtspunkt zuruͤkgestoßen wird, in einander eingreifen macht.

aFig. 9.

Zaͤhler, durch welchen man den Grad der Drehung des Fadens erkennt. In einem

groͤßeren Maaßstabe zeigt denselben Fig. 17 und 18.

bFig. 9. 16. 17. und 18. ist eine

senkrechte Welle mit einem Zahnrade c, welche ihre

Bewegung durch eine Schraube ohne Ende e an dem Ende der

Welle des großen Rades B erhaͤlt. Die Welle b hat eine Art von Daͤumling, welcher, bei jeder

Umdrehung der Welle, eines der beiden Raͤder g

des Zaͤhlers, auf welchem sich ein kleiner Zapfen h befindet, der das zweite Rad des Zaͤhlers i treibt, um einen Zahn weiter ruͤkt. Das Rad g hat fuͤnfzehn, das Rad i zwanzig Zaͤhne.

j Schelle des Zaͤhlers.

k Zieher hinten und mitten an der Maschine; der Zwek

desselben ist, so wie jener des Holzstuͤkes l, zu

hindern, daß der Walzentraͤger sich nicht seiner Laͤnge nach biegen

kann.

mFig. 9.

Haspel, der hier einen Theil der Maschine bildet. Er dient, das gesponnene Garn in

Straͤhne zu sammeln, ohne daß man noͤthig haͤtte, dasselbe, wie

gewoͤhnlich, von den Spindeln abzuziehen.

n Traͤger des Haspels.

Tafeln