| Titel: | Beschreibung der verbesserten Apparate und Oefen, um Metalle oder andere Substanzen aus ihren Erzen zu scheiden, und von allen damit verbundenen, vereinigten oder gemengten Stoffen zu trennen, worauf Wilh. Evetts Sheffield, Gentleman in Somers Town, Parish St. Pancras, Middlesex, dd. 31. Oktober 1812 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. III., S. 23 |

| Download: | XML |

III.

Beschreibung der verbesserten Apparate und Oefen, um Metalle oder andere Substanzen aus ihren Erzen zu scheiden, und von allen

damit verbundenen, vereinigten oder gemengten Stoffen zu trennen, worauf Wilh. Evetts Sheffield, Gentleman in Somers Town, Parish St. Pancras, Middlesex, dd. 31. Oktober 1812 ein Patent erhielt.

Aus Th. Gill's technical Repository. N. I. Jaͤner 1822. S. 16. N. II. Februar. S. 81.

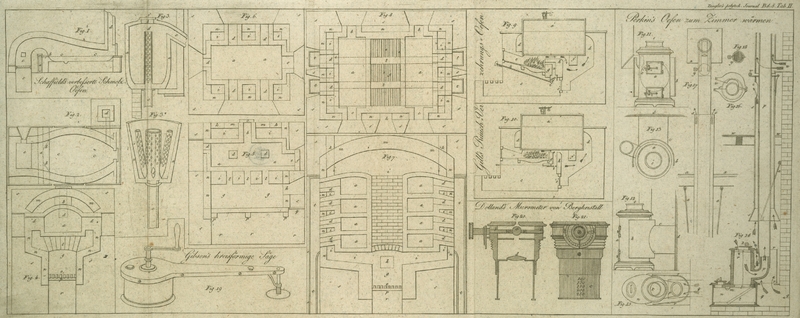

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Sheffield's verbesserte Apparate, Metalle etc. zu scheiden.

Mein verbesserter Apparat besteht aus zwei Theilen: 1) aus

einem Luftleiter, welcher in oder laͤngs dem Ofen angebracht ist, um

atmosphaͤrische Luft oder irgend eine andere zwekdienliche

Fluͤssigkeit in unmittelbare Beruͤhrung mit den in dem Ofen dem Feuer

ausgesezten Erzen zu bringen; 2) in einem verbesserten Napfe oder Gefaͤße zur

Ausscheidung des Zinkes aus seinen Erzen in metallischer Form, in welcher Hinsicht

auch meine Oefen gebaut sindFig. 3. ist ein

anderer verbesserter Napf zu demselben Zweke dargestellt, der als weitere

Erklaͤrung der Grundsaͤze des Hrn. Sheffield dienen kann. Die Form ist etwas abgeaͤndert, aber

der Hauptunterschied besteht in den Seitenroͤhren, die mit der

Hauptroͤhre zusammenmuͤnden. A. d. O..

Fig. 1. Tab.

II. stellt einen senkrechten Durchschnitt, und Fig. 2. den Grundriß eines

Reverberir-Ofens dar, an welchem obiger Luftleiter angebracht ist. Dieser

Luftleiter hat eine Oeffnung, welche, außer jener Luft, die durch den Ofen geht, und

ihres Sauerstoffes durch das Feuer beraubt wird, noch andere aͤußere

atmosphaͤrische Luft herbei fuͤhrt. Er kann an jedem Theile des Ofens

angebracht werden, wo die Natur der in demselben anzustellenden Operation es

erfodert; hier ist er an jenem Theile des Ofens dargestellt, den man die

Bruͤke nennt, welche Lage fuͤr einen Reverberir-Ofen die beßte

ist, weil auf diese Weise die atmosphaͤrische Luft uͤber die am Boden

des Ofens ausgebreiteten Materialien nach dem Schornsteine am anderen Ende desselben

hingeleitet wird. In Mennig-Brennereien muß der Luftleiter aber an der

Hinteren Wand angebracht seyn, oder der Thuͤre des Ofens gegenuͤber.

In den beiden Fig.

1 und 2, stellt a die Roͤhre oder den

leitenden Theil des Luftleiters dar, und b die Oeffnung

oder Muͤndung desselben: diese Oeffnung muß ihren horizontalen Dimensionen

nach weit gemacht werden, damit die Luft sich verbreiten kann. cc ist der Herd oder die Flur; d der Schornstein; e der

Aschenherd und das Schuͤrloch. Das Einstroͤmmen der Luft regulirt

sich, nach Umstaͤnden, mittelst eines Hahnes, eines Registers, Schiebers oder

auf irgend eine andere Weise.

Fig. 3. stellt

meinen verbesserten Napf zur Ausscheidung des Zinkes aus seinen Erzen vor. aa sind die Seiten desselben; b ist das Fuͤll-Loch; c die Roͤhre, welche die Metalldaͤmpfe in

den Verdichter leitet; d eine andere Roͤhre, die

von c bis zur Hoͤhe der Fuͤllung, des

Erzes naͤmlich und der Kohlen, reicht. Da diese Roͤhre aus demselben

Materiale, wie der Napf, geformt, und von allen Seiten durchloͤchert ist, so

kann der sublimirte Zink mit der groͤßten Leichtigkeit in die Roͤhre

c gelangen, statt daß er, wie sonst, gezwungen

waͤre, seinen Weg durch die ganze Fuͤllung oder durch den

groͤßten Theil derselben zu nehmen. e ist eine

Seitenverbindung an

dem oberen Theile des Napfes, wodurch derselbe mit dem außen angebrachten Verdichter

Gemeinschaft erhaͤlt. Diese Verbindung dient zur Ableitung eines großen

Theiles von Zink durch Destillation, der sonst abwaͤrts getrieben, oder in

der Flamme verzehrt und zerstreut wird, so oft man den Dekel abheben muß, um die

Fuͤllung zu erneuern, oder die ausgebrannten Materialien herauszunehmen. f ist der Dekel fuͤr das FuͤlllochDer erste Versuch im Großen, Zink in

metallischer Form aus Blende zu gewinnen, wurde in Kaͤrnthen am Ende

des vorigen Jahrhundertes gemacht, und im Anfange des gegenwaͤrtigen

Jahrhundertes stand eine Zinkhuͤtte, welche metallischen Zink aus

Blende lieferte, zu Doͤlach in

Kaͤrnthen im Umtriebe. S. Schultes Reise auf den Großglokner 2 Theil.

Wir haben die Oefen in Doͤlach gesehen, und finden Sheffields Oefen

und sein ganzes Verfahren sehr aͤhnlich. A. d. Ueb..

Fig. 4. stellt

einen Durchschnitt des Ofens dar, in welchem metallischer Zink aus seinen Erzen

geschieden werden soll; er laͤßt sich auch auf andere sublimir- oder

destillirfaͤhige Substanzen, wie Schwefel und Arsenik, anwenden. a ist die Kammer, oder das geschlossene Gefaͤß

des Ofens, welcher durch Feuer, das auf seinen Boden eben so, wie auf seine Deke und

seine Waͤnde wirkt, geheizt wird. Fig. 5. stellt denselben

Ofen in einem anderen vertikalen Durchschnitte dar, und Fig. 6. im Grundrisse. aa ist die Kammer; b

das Fuͤllloch mit seinem Dekel; d, d, d, sind

Verbindungs-Roͤhren, welche die Metall-Daͤmpfe in den

Verdichter leiten; e ist das Loch zur Ausleerung der

ausgebrannten Erze, welches waͤhrend der Operation wohl verstrichen werden

muß; f die Thuͤre; g

der Feuerherd; h das Schuͤrloch; i, i, i, i sind Oeffnungen, durch welche die Flamme aus

dem Feuerherde zur Hizung der Kammer emporsteigt; k, k

Zuͤge, durch welche die Flamme von dem Schornsteine in den Ofen gelangt; l, l, l, gewoͤlbte Bogen quer uͤber dem

Herde zur Stuͤzung der Kammer des Ofens. m, m,

ist das Gewoͤlbe des Ofens selbst; n, n, n, n, n,

n, sind Seitenwaͤnde des Ofens aus Baksteinen; oo ist der Rost; p, p,

p, sind eiserne Tragbalken, welche den Rost halten; q ist eine eiserne Platte zur Stuͤzung des Mauerwerkes uͤber

dem Aschenloche; r, r, r, das Aschenloch; s das Mauerwerk, oder das aͤußere Gemaͤuer

um den Ofen. Der Hauptvortheil dieser Art von Oefen ist, daß gepuͤlverte Erze

in denselben auf einer großen Flaͤche behandelt werden koͤnnen, was in

den Zinknaͤpfen oder den gewoͤhnlichen Oefen, wo die Erze eingestampft

werden, nicht der Fall ist. Aus eben diesem Grunde und in derselben Absicht bringe

ich, wo es noͤthig ist, entweder bewegliche Laden, oder feste Faͤcher

an, und breite die Erze gepulvert oder in Stuͤken in denselben aus.

Fig. 7. zeigt

den Enddurchschnitt und Fig. 8. den Grundriß eines

mehr zusammengesezten Ofens, welcher aus einer Menge geschlossenen Kammern, a, a. etc. besteht, welche eben so viele abgeschiedene

Raͤume oder Behaͤlter bilden, die von dem ersten und an den Seiten und

oben anschlagenden Feuer geheizt werden. Aus jeder dieser Kammern gehen End-

oder Seitenroͤhren heraus, um die aus den Erzen aufsteigenden Daͤmpfe

in den Verdichter t zu leiten. Dieselben Buchstaben

bezeichnen uͤbrigens hier dieselben Gegenstaͤnde, wie in Fig. 4, 5, 6.

Ich begnuͤge mich ferner nicht, bloß bewegliche Laden und feste Faͤcher

in diesem Ofen anzubringen, sondern mache noͤtigen Falles alle Boͤden

dieser Kammern, oder einige, (die der unteren ausgenommen) beweglich, so, daß man

sie Herausziehen, und wieder hineinsteken kann; auch bringe ich, wo es

noͤthig waͤre, Oeffnungen zwischen diesen Kammern an. Formen,

Dimensionen, Verbindungen der verschiedenen Theile muͤssen nothwendig nach

Umstaͤnden verschieden seyn, und jeder Sachkenner wird leicht die

gehoͤrigen Abaͤnderungen zu treffen wissen.

Tafeln