| Titel: | Verbessertes Verfahren, Gefäße aus Gußeisen zu verzinnen, worauf Samuel Kenrik, Manufakturist in West-Bromwich, in der Grafschaft Stafford, dd. 13. Mai 1820 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. IX., S. 43 |

| Download: | XML |

IX.

Verbessertes Verfahren, Gefäße aus Gußeisen zu verzinnenMan vergleiche hiemit die

Abhandlung im 4 Bd. S. 441. D., worauf Samuel Kenrik, Manufakturist in West-Bromwich, in der Grafschaft Stafford, dd. 13. Mai 1820 ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXL. Mai 1822. S. 335.

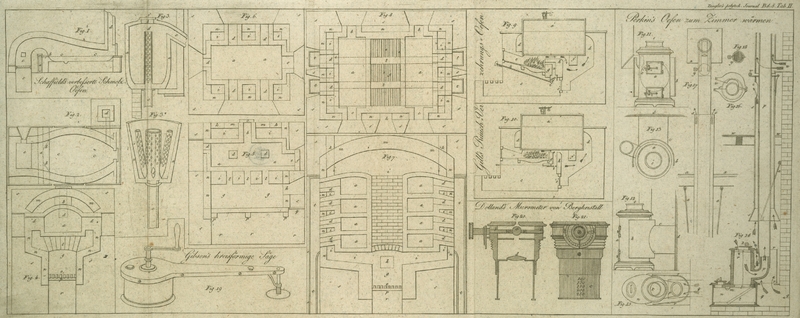

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Kenrik's verbessertes Verfahren, Gefäße aus Gußeisen zu verzinnen.

Mein verbessertes Verfahren, Gefaͤße aus Gußeisen zu

verzinnen, besteht in einer neuen Methode, Zinn oder andere schmelzbare mit Zinn versezte

Metalle auf Gefaͤße von Gußeisen schnell abzukuͤhlen, und dieß zwar

mittelst eines starken Luftzuges, den man auf den Ueberzug von Zinn oder von den

anderen schmelzbaren Metallen, noch waͤhrend sie gleichsam im Fluße sind,

einwirken laͤßt. Ich will zuerst die Methode beschreiben, nach welcher man

Gefaͤße aus Gußeisen auf die gewoͤhnliche Weise uͤberzieht, um

meine verbesserte Methode, das Zinn aufzutragen und abzukuͤhlen, desto

deutlicher zu machen. Nachdem die Oberflaͤche, auf welcher das Zinn

aufgetragen werden soll, durch Schleifen oder Drehen glatt und eben gemacht, und das

Gefaͤß gehoͤrig erhizt wurde, wurde die gehoͤrige Menge

geschmolzenen Zinnes in dasselbe gegossen. Hierauf wurde etwas, auf dem Zinne

geschmolzener, Salmiak auf der glatten Oberflaͤche des Gefaͤßes

tuͤchtig eingerieben, und mittelst eines Stuͤkes Kork, der von einer

leichten Zange festgehalten ward, das geschmolzene Zinn auf die mit Salmiak

geriebene Flaͤche aufgetragen. Das so aufgetragene Zinn haͤngt sich

auf der Oberflaͤche an, und nachdem diese ganz damit bedekt wurde, wird das

uͤberfluͤssige Zinn weggegossen. Wenn man nun das Gefaͤß nur

nach und nach sich abkuͤhlen laͤßt, so rinnt das Zinn an den Seiten

herab, und bildet an dem unteren Theile des Gefaͤßes einen weit dikeren

Ueberzug. Um dieß zu verhuͤten, wird das Gefaͤß mit seiner Oeffnung

nach oben gekehrt, ploͤzlich in kaltes Wasser gestoßen, welches, indem es

zwar nur die aͤußere Flaͤche des Gefaͤßes beruͤhrt,

durch die ploͤzliche Kaͤlte, die es erzeugt, das Zinn an der inneren

Oberflaͤche erstarren, und uͤberall an derselben in gleicher Dike

anhaͤngen laͤßt. Diese Methode, das Zinn abzukuͤhlen und

erstarren zu machen, reicht zwar dort zu, wo die Gefaͤße nur an ihrer inneren

Oberflaͤche verzinnt werden, und das Wasser nicht in unmittelbare

Beruͤhrung mit dem noch fluͤssigen Zinne kommen darf; sie reicht aber

nicht mehr zu, wenn

Gefaͤße auf beiden Seiten zugleich verzinnt werden sollen, indem es durch

Erfahrung erwiesen ist, daß, wenn die Oberflaͤche eines Gefaͤßes

erhizt und mit Zinn (im fluͤssigen Zustande) in solcher Dike

uͤberzogen ist, daß dadurch eine gute und ebene Oberflaͤche

uͤber dem ganzen Gefaͤße entsteht, es nicht erlaubt seyn kann,

dasselbe ploͤzlich in Wasser zu stoßen, um es schnell abzukuͤhlen,

weil dadurch das Zinn auf eine sehr materielle Weise von allen jenen Theilen

entfernt werden wuͤrde, welche das Wasser unmittelbar beruͤhren,

wodurch dasselbe sodann eine hoͤchst unebene Oberflaͤche uͤber

das Gefaͤß bilden, und von einigen Theilen derselben sogar weggetrieben

werden wuͤrde. Hiedurch wird also das gegenwaͤrtige Verfahren, das

Zinn mittelst Wassers abzukuͤhlen und erstarren zu machen, hoͤchst

mangelhaft. Meine Erfindung sezt mich in den Stand, alle diese hier

angefuͤhrten Nachtheile zu vermeiden, und auf der aͤußeren, wie auf

der inneren Oberflaͤche eines Gefaͤßes aus Gußeisen einen vollkommen

gleichfoͤrmigen und ebenen Ueberzug von Zinn anzubringen. Nachdem die

aͤußere, wie die innere. Oberflaͤche des Gefaͤßes durch Drehen,

Schleifen, oder auf irgend eine andere Weise zur Aufnahme des Zinnes gehoͤrig

vorbereitet wurde, uͤberziehe ich die innere Oberflaͤche desselben auf

die oben angefuͤhrte Weise mit geschmolzenem Zinne, und nachdem dieß

geschehen ist, tauche ich das Gefaͤß in geschmolzenes Zinn, welches ich durch

Salmiak an die aͤußere Oberflaͤche, so wie es oben bei Verzinnung der

inneren Oberflaͤche angegeben wurde, ankleben mache. Ich drehe hierauf das

Gefaͤß langsam in dem geschmolzenen Zinne herum, wodurch es auf beiden

Oberflaͤchen einen hinlaͤnglich diken Ueberzug von Zinn

erhaͤlt. Nachdem dieß geschehen ist, nehme ich das Gefaͤß schnell aus

dem geschmolzenen Zinne heraus, und bringe dasselbe, nach meiner neuen Methode,

alsogleich und ohne den mindesten Zeitverlust, in einen starken Luftzug, wodurch es

ploͤzlich abgekuͤhlt wird, und das Zinn auf beiden Seiten des

Gefaͤßes erstarrt. Durch dieses Verfahren wird das Zinn nicht aus seiner Lage

gebracht, sondern bildet eine ebene Flaͤche, von gleichfoͤrmiger Dike,

so wie es naͤmlich bei der lezten Operation aufgetragen wurde. Dieser Luftzug

kann nun auf irgend eine schikliche und bequeme Weise erzeugt und angewendet werden,

entweder durch ein Geblaͤse, oder durch ein paar Blasbaͤlge, oder

durch einen Zug, den man mittelst eines hohen Schornsteines oder auf irgend eine

andere schikliche Art hervorbringt. Auf die Anwendung dieses Luftzuges, um die

Gefaͤße schnell abzukuͤhlen und das Zinn erstarren zu machen, mache

ich nun als meine Erfindung und mein Eigenthum Anspruch, ohne mich auf irgend eine

besondere Art und Weise, denselben zu erzeugen und anzuwenden, zu beschranken. Um

jedoch meine Erfindung deutlicher darzustellen, will ich hier ein paar Zeichnungen

beifuͤgen, aus welchen eine meiner Verfahrungs-Weisen bei dem

Abkuͤhlen der Gefaͤße erhellen wird.

Fig. 19. und

20. Tab.

II. stellen einen Apparat zum Abkuͤhlen kleinerer Gefaͤße aus

gegossenem Eisen dar. Die Figuren sind in halb natuͤrlicher Groͤße,

und zeigen, wie ich ein Gefaͤß aus Gußeisen, das eine Pinte Bier oder Ale

haͤlt, nachdem es außen und innen uͤberzinnt wurde,

abkuͤhle.

Fig. 19. zeigt

diesen Apparat im Perspektive, so wie er in dem Augenblike, wo das Gefaͤß

umgekehrt in denselben zur Kuͤhlung eingesezt wird, und ehe noch der Luftzug

auf dasselbe zugelassen wurde, zu stehen kommt. Fig. 20. stellt den

Durchschnitt desselben in jener Lage dar, in welcher er sich befindet, wenn das

Abkuͤhlen anfaͤngt. Dieselben Buchstaben bezeichnen in beiden Figuren

dieselben Gegenstaͤnde, A stellt ein

Gefaͤß aus Gußeisen von solcher Groͤße dar, daß das Gefaͤß,

welches abgekuͤhlt werden soll, in demselben Raum genug findet; an der einen

Seite ist es mit einer Lippe oder Hervorragung aa

versehen, um den Henkel des abzukuͤhlenden Gefaͤßes mit aller

moͤglichen Leichtigkeit aufzunehmen, wie der Durchschnitt Fig. 20. zeigt. Der Boden

des Kuͤhlgefaͤßes ist durchbohrt, und steht mittelst einer

Roͤhre BB mit einem Luftgefaͤße oder

Luftbehaͤlter in Verbindung, in welchem sich Luft in einem Zustande von

Verdichtung oder Zusammenpressung befindet, so daß diese ploͤzlich durch den

Boden des Gefaͤßes A in denselben gelassen, oder

mittelst eines Hahnes C, welcher sich in der Mitte der

Verbindungs-Roͤhre BB befindet,

abgesperrt werden kann. Der Hahn C ist mit einem Hebel

oder mit einer Handhabe D versehen, wodurch derselbe

gedreht und so gestellt werden kann, daß, nach Umstaͤnden, mehr oder minder

Luft zugelassen wird: dieß geschieht naͤmlich mittelst eines beweglichen

Schließers E, welcher mittelst einer Daumschraube F auf einer befestigten Metallstange GG gehalten wird; der Hebel wird bis zu diesem

Schließer hinabgedruͤkt, und dadurch, wie der Durchschnitt Fig. 20. zeigt, die

Oeffnung des Hahnes bei dem Einlassen der Luft regulirt. H und I stellen einen Teller oder einen

seichten metallnen Napf dar, welcher mittelst zwei kurzer Fuͤße oder

Stuͤzen bb auf dem Boden des

Kuͤhlgefaͤßes unmittelbar uͤber der Oeffnung oder

Muͤndung der Verbindungsroͤhre BB

ruht. Dieser metallne Napf HI hat an der einen

Seite eine Hervorragung I zur Aufnahme des Henkels des

zu kuͤhlenden Gefaͤßes k, welches in der

Figur in dem Kuͤhlungs-Akte dargestellt ist. cc ist ein Schrauben-Bolzen, wodurch der

Napf HI an seiner gehoͤrigen Stelle

erhalten wird; er ist in eine kleine Metallstange, die quer uͤber die

Muͤndung der Roͤhre BB

laͤuft, eingeschraubt. Das Kuͤhlgefaͤß A ist an der Roͤhre BB mittelst

der Schrauben-Bolzen ee befestigt, welche

durch einen Rand laufen, der die Muͤndung der Roͤhre von allen Seiten

umgibt. Auf diese Weise

kann das Gefaͤß A mit allem Zugehoͤre

abgehoben, und, nach Bedarf, ein groͤßeres oder kleineres

Kuͤhlgefaͤß an die Stelle desselben gebracht werden, waͤhrend

der Hahn und der uͤbrige Apparat fuͤr jeden Fall bleiben kann. Die

Weise, wie dieser Apparat gebraucht wird, ist folgende: Nachdem das zu verzinnende

Gefaͤß hinlaͤnglich und gehoͤrig außen und innen mit Zinn

uͤberzogen wurde, und lezteres noch in einem Zustande von Fluͤssigkeit

sich befindet, wird es in das Kuͤhlgefaͤß A, umgestuͤrzt, die Oeffnung nach Unten gebracht, und auf den Napf

HI gestellt. In dem Augenblike, wo dieß

geschieht, wird der Hebel D am Hahne c schnell bis zu dem Schließer E hinabgedruͤkt, wodurch ein starker Luftstrom am Boden des

Gefaͤßes A aus dem oben erwaͤhnten

Behaͤlter eingelassen wird. Der Napf HI

hindert, daß dieser Luftstrom geradezu an das geschmolzene Zinn anschlaͤgt,

und laͤßt denselben an den Seiten des Gefaͤßes und beinahe parallel

mit den Flaͤchen desselben, und in Beruͤhrung mit diesen, aufsteigen,

und er kann oben bei dem Gefaͤße A heraus, wie

die Richtung der kleinen Pfeile in Fig. 20. zeigt. Auf diese

Weise wird die Hize von dem Topfe k weggetrieben, und

das Zinn erstarrt schnell auf den beiden Oberflaͤchen des Fußeisens; es

findet nicht mehr Zeit, in bedeutender Menge abzurinnen, laͤßt die

Oberflaͤche, innen wie außen, gleichfoͤrmig und eben, was durch

Eintauchen in Wasser nimmermehr geschehen kann.

Tafeln