| Titel: | Ueber gewisse Verbesserungen an dem Triebwerke der Mühlen oder Maschinen überhaupt, welche auch zur Gewältigung des Wassers in Bergwerken anwendbar sind, worauf Samuel Evans, Pächter zu Brynrywen in der Grafschaft Denbigh, Pfarre Dexham, am 1. Mai 1813 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XVIII., S. 134 |

| Download: | XML |

XVIII.

Ueber gewisse Verbesserungen an dem Triebwerke der Mühlen oder Maschinen überhaupt, welche auch zur Gewältigung des Wassers

in Bergwerken anwendbar sind, worauf Samuel Evans, Pächter zu Brynrywen in der Grafschaft Denbigh, Pfarre Dexham, am 1. Mai 1813 ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXL. Mai 1822. S. 330.

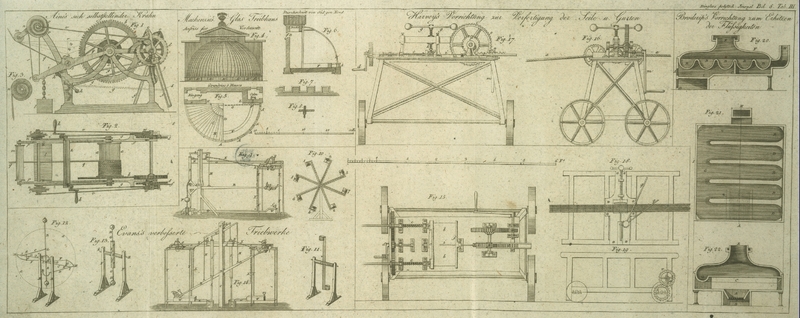

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Evans über Verbesserungen an dem Triebwerke der Mühlen.

In Fig. 9. Tab. III. ist AB ein Hebel zwischen zwei Pfosten CC, der sich um seine Achse D dreht: die Laͤnge des kuͤrzern Armes A muß nach der Staͤrke des zu fuͤhrenden

Streiches bemessen werden, und die Laͤnge des laͤngeren B nach der Groͤße des Widerstandes. Am Arme A ist ein bogenfoͤrmiger Kopf E, an dessen oberem Ende eine Kette oder mehrere Ketten

befestigt sind, woran ein Gewicht F und eine

Staͤmpel-Stange angehaͤngt ist, welche in dem Cilinder, dem

Werkgefaͤße oder der Pumpe G, durch welche das

Wasser aus Bergwerken oder großen Tiefen in den Behaͤlter H heraufgefoͤrdert wird, arbeitet. H ist ein Cilinder, Werkgefaͤß oder eine Pumpe,

durch welche das Wasser aus dem Behaͤlter H in

den Behaͤlter K hinaufgetrieben wird, L ist ein Balken, welcher durch die Stange M mit dem Balken AB in

Verbindung steht, und den Staͤmpel in dem Cilinder H treibt. N ist ein kleiner Schieber oder ein Fallbrett, welches sich in

dem Behaͤlter K befindet, und an einer Kette XX befestigt ist, welche uͤber eine

horizontale Walze laͤuft, die senkrecht bei N

aufgestellt ist, und uͤber die Walze h nach i laͤuft, wo sie befestigt werden kann: dieses

Fallbrett dient dazu, um das Wasser aus dem Behaͤlter k in den Trog OOO auslaufen zu lassen,

oder von demselben abzusperren. Das Wasser laͤuft aus diesem Troge OOO in das Gefaͤß P, in den Speiser, welcher zwischen zwei kleinen Pfosten SDiese sind im

Originale nicht deutlich. Auch kommt unter S

spaͤter die Kette vor. A. d. Ueb., die uͤber den

horizontalen Latten ZZ befestigt sind, angebracht

ist, und sich um seine Achse C dreht: an einem Ende

desselben ist sein Sporn d befestigt. S ist eine kleine, an dem Speiser P neben dem Sporen befestigte Kette, welche uͤber eine horizontale

Walze laͤuft, die bei Q senkrecht steht, und an

dem Fallbrette k befestigt ist. Dieses Fallbrett dient

zur Absperrung des Wassers in dem Troge OOO, wenn

der Speiser sein Wasser durch die Schuͤtte TT, welche zwischen den Latten ZZ und

dem Aufnehmer U befestigt ist, ausgießt: U ist zwischen zwei horizontalen Latten an dem

aͤußersten Ende des Armes B am Hebel AB, und dreht sich um seine Achse g. e ist ein Sporn am Ende des Aufnehmers. a ist ein kleiner aufrechter Zapfen, der an dem Arme B des Hebels AB nahe

an dem Aufnehmer U angebracht ist, und eine horizontale

Rolle an seinem oberen Ende traͤgt. f ist eine

Walze, welche von einem aufrechten Zapfen neben dem Aufnehmer WW getragen wird, durch welchen das Wasser in den

Behaͤlter H abfließt. Der Arm A muß so abgewogen werden, daß er den Arm B, wenn der Aufnehmer leer ist, bis zu den Latten ZZ hinaufbringt, und zwar in hinlaͤnglicher

Starke fuͤr den Schlaͤger a, damit dieser,

wenn er unter dem Sporne d hinrollt, den Speiser P umzukehren vermag, und der Speiser sein Wasser durch

die Schuͤtte in den Aufnehmer U ausleeren kann,

worauf dieser Aufnehmer U sogleich herabsteigt, und der

Sporn e, der an die Walze f

schlaͤgt, denselben umkehrt, und seine Ladung dem Aufnehmer WW mittheilt, durch welchen sie in den

Behaͤlter H fließt, und mittelst der Pumpe II wieder in den Behaͤlter K hinaufgepumpt wird. Wenn der Speiser P sein Wasser entleert, dreht er sich innerhalb des

oberen Endes der Schuͤtte TT und der untere

Theil dieser Schuͤtte ist innerhalb des Aufnehmers U. Man muß wohl bemerken, daß, wenn das Grubenwasser durch die Pumpe G in den Behaͤlter H

herausgefoͤrdet wurde, der Empfaͤnger WW nicht noͤthig ist, und daß, wenn unter solchen Umstaͤnden

ein hinlaͤnglich großer Behaͤlter hoch genug angebracht werden kann,

um den Speiser zu bedienen, man davon Gebrauch machen kann. In diesem Falle ist der

Trog OOO, der Behaͤlter K, der Balken L und die

Stange M, der Cilinder oder die Pumpe II nicht noͤthig.

Fig. 10. und

11. sind

verschiedene Ansichten derselben Maschine. Fig. 10. ist eine

transparente Ansicht von 4 Cilindern, deren jeder ungefaͤhr 20 bis 30 Fuß

lang ist. Der Mittelpunkt eines jeden dieser Cilinder ist der Mittelpunkt der

Achsen; sie sind aber nicht verbunden. An jedem Ende eines jeden Cilinders ist, an

den entgegengesezten Enden, ein kleines Werkgefaͤß angebracht, dessen

Durchmesser ungefaͤhr vier mal so groß, als jener des Cilinders ist. In jedem

dieser Werkgefaͤße befindet sich ein Taucher ABCD: diese Taucher sind durch eine Stange II verbunden, welche durch den Cilinder beinahe von einem Ende bis zu dem

andern reicht, und welche an jedem Ende mit einer kleinen Handhabe versehen ist, die

sich um einen Zapfen dreht, welcher an dem aͤußersten Ende des Cilinders

zwischen diesem und dem Werkgefaͤße befestigt ist. Das andere Ende der

Handhabe ist mit dem Mittelpunkte des Tauchers mittelst eines Stiftes verbunden, der in dem Taucher

befestigt ist; dieser Stift laͤuft durch einen langen Einschnitt, oder durch

ein Loch an dem Ende der Handhabe. Von dem Mittelpunkte des Tauchers bis an seine

Kante laͤuft ein Einschnitt gegen den Mittelpunkt des Cilinders hin, worin

die kleine Handhabe liegen kann, und wodurch der Taucher dicht an den Dekel des

Werkgefaͤßes zu liegen kommt. Ein Cilinder und ein Werkgefaͤß wird mit

Wasser gefuͤllt; das andere Werkgefaͤß hat nur seinen Taucher und

seine Handhabe; das uͤbrige ist luftleerer Raum. Die Luft muß aus GGGG in den Werkgefaͤßen 2, 3, 5, 7

herausgezogen werden, so, daß in den Cilindern HHHH ein luftleerer Raum bleibt. Da 1, 4, 6, 8 voll Wasser sind, so wird

dieß dadurch die schwerste Seite des hiernach gebildeten Rades, und wird so, wie

jeder Cilinder senkrecht wird, hinabsteigen. Der Taucher in dem oberen

Gefaͤße wird auf die Stange in dem Cilinder mittelst seiner Handhabe wirken,

und der Taucher in dem unteren Werkgefaͤße wird auf das Wasser druͤken

und dieses aus demselben durch den Cilinder in das obere Werkgefaͤß hinauf

treiben. Da nach und nach jeder Cilinder, so wie ihn die Reihe trifft, zugleich mit

seinen Werkgefaͤßen in Folge der Umdrehung um die Achse senkrecht wird, so

wird nach und nach jeder sein Wasser durch den Mittelpunkt der Achse von unten nach

oben bringenEs ist weder die

Schuld des Uebersezers noch des die Abbildung kopierenden Kuͤnstlers,

wenn dieser Absaz unverstaͤndlich ist, die Kopie ist eben so genau,

als die Uebersezung treu.a. d. Ueb. u. d. Redakt..

Fig. 11. zeigt

die Lage der Achse, die horizontal auf ihren Stuͤzen ruht; nur ein Cilinder

mit seinen Gefaͤßen ist hier im Mittelpunkte der Achse dargestellt.

In Fig. 12.

ist N eine horizontale Achse zwischen zwei Stuͤzen MM. OO sind

Zapfen, um welche die Achse sich dreht; AA sind

zwei gleich schwere Gewichte an den Enden der beweglichen Stange BB, welche in einem Loche oder Einschnitte durch

den Mittelpunkt der Achse N in senkrechter Lage

angebracht, und durch die Werkstangen CC, welche

an ihrem Ende L doppelt oder gabelfoͤrmig sind,

in dieser, Lage erhalten wird. Die bewegliche Stange BB befindet sich zwischen den Gabeln, und wird durch einen Stift, welcher

durch die Loͤcher in ihr und in den Werkstangen durchlaͤuft, gehalten.

FF sind zwei an der Achse N befestigte Arme, auf jeder Seite einer; sie springen

von der Achse N unter rechten Winkeln auf BB hervor. GG

sind zwei kurze Arme, welche an den Armen FF

befestigt, und bei KK verdoppelt oder

gabelfoͤrmig sind. Die Werkstangen CC

befinden sich zwischen diesen Gabeln, und drehen sich um einen Stift K, welcher durch die Werkstangen und die Doppelende an

den aͤußersten Enden der Arme FF

laͤuft. Bei HH sind Zapfen befestigt,

welche aus der Seite der Arme FF hervorspringen,

um welche die Hebel DD sich drehen. An der Seite

eines jeden der Hebel DD, bei II, ist ein Zapfen befestigt, welcher durch ein

langes Loch oder durch einen Einschnitt in den Werkstangen CC laͤuft; die Hebel DD mit ihren Gewichten EE laufen uͤber und unter der Achse N in jeder Entfernung innerhalb des gedachten Kreises.

Man kann jede beliebige Anzahl von diesen beweglichen Stangen mit ihren Gewichten

anwenden; jede Stange muß durch den Mittelpunkt der Achse N laufen, und sich in allen Richtungen mit jeder andern unter rechten

Winkeln kreuzen; jede muß mit ihren Werkstangen, Stuͤzen und Hebeln versehen

seyn. Wenn das Gewicht A 2 durch die Bewegung der Achse

N vertikal wird, werden die Hebel auf die

Werkstangen wirken, und die beweglichen Stangen aufsteigen machen, und A 2 wird dann in derselben Lage sich befinden, in

welcher jezt das Gewicht A 1 erscheint.

In Fig. 13.

ist DD eine horizontale Achse zwischen den

Stuͤzen FF, die sich um ihre Zapfen EE dreht. CC ist

ein in dem Mittelpunkte der Achse DD befindlicher

Cilinder. An jedem Ende des Cilinders ist ein Dekel durch die Stange GG befestigt, welche durch ein in dem Mittelpunkte

eines jeden dieser Dekel angebrachtes Loch laͤuft. In dem Mittelpunkte der

Stange GG ist ein duͤnnes hohles

Gefaͤß von Eisen, Kupfer oder irgend einem andern hiezu schiklichen Metalle

befestigt, aus weichem die Luft ausgepumpt ist, und welches die luftleere Kugel

heißt (Vacuum ball). Wenn der Cilinder CC durch die Umdrehung seiner Achse DD senkrecht wird, und sich mit Wasser

fuͤllt, so steigt die luftleere Kugel in dem Wasser bis an den obern Dekel in

die Hoͤhe, und treibt die Stange GG

uͤber ihren Mittelpunkt hinaus. Die Halsbaͤnder von Leder etc. bei HH, an der Stange GG, und bei II neben der luftleeren

Kugel, sollen auf die Loͤcher an den beiden Dekeln druͤken; das Band

bei H von Außen auf den Dekel, das Band bei I von Innen auf das entgegengesezte Loch, um das

Ausfließen des Wassers zu hindern. Man kann eine beliebige Anzahl von Cilindern in

derselben Achse anbringen, sie muͤssen sich aber zunaͤchst an einander

unter rechten Winkeln aus die Achse kreuzen.

Fig. 14. ist

beinahe einerlei mit Fig. 9., und eine Erklaͤrung aller ihrer Theile wuͤrde nur

eine Wiederholung Desjenigen seyn, was bei Fig. 1. gesagt wurde. Hier

sind keine kurzen Arme, der Balken ist ein Wagbalken, jeder Arm ist gleich stark,

und seine Achse oder sein Stuͤzpunkt ist im Mittelpunkte gelegen. Sie hat

einen Aufnehmer und einen Schlager am Ende eines jeden Armes, auch einen Speiser und

eine Schuͤtte, welche beide in gehoͤriger Lage ruͤksichtlich

auf jeden Aufnehmer gestellt sind. Jeder Arm ist mit den Stangen M verbunden, wovon jede an besondere Balken

laͤuft, welche die Staͤmpel besonderer Pumpen treiben.

Tafeln