| Titel: | Ueber einen tragbaren Siedekessel, der zugleich ein verbessertes Löthrohr, oxigenirte Zündkerzchen, und ein Fläschchen mit Säure etc. zur Erzeugung von Säure und Licht enthält. Von Hrn. Th. Gill. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XXI., S. 145 |

| Download: | XML |

XXI.

Ueber einen tragbaren Siedekessel, der zugleich ein verbessertes Löthrohr, oxigenirte Zündkerzchen, und ein Fläschchen mit

Säure etc. zur Erzeugung von Säure und Licht enthält. Von Hrn. Th. Gill.

Aus dessen technical Repository. April 1822. S. 247.

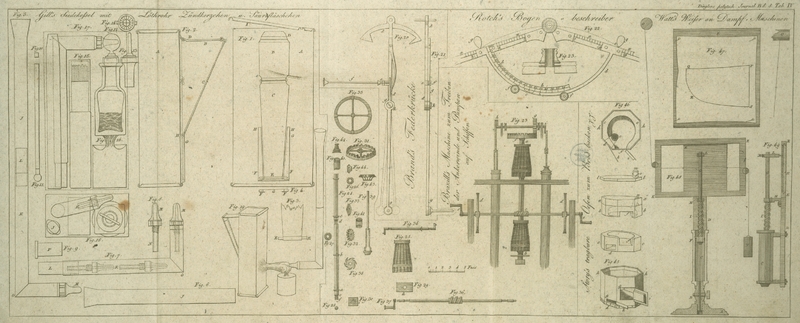

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Gill über einen tragbaren Siedekessel.

Der Kessel ist aus verzinntem Eisenbleche, welches

zusammengeloͤthet wird, verfertigt, nur vier Zoll ungefaͤhr hoch, zwei

Zoll breit, und ein Zoll weit. Sein Henkel hat eine neue und besondere Einrichtung,

durch welche derselbe bald dicht an der Seite des Kessels anliegen, bald aufgestellt

und folglich als feststehende Handhabe gebraucht werden kann. In Fig. 1. Tab. IV. ist A, der Kessel, von der Ruͤkseite, in Fig. 2. von der

Seite dargestellt. B und C

sind die zwei beweglichen Theile, aus welchen der Henkel besteht. Der Theil B ist mit dem an dem Kessel angeloͤtheten Theile

D beweglich verbunden, und eben so mit dem Theile

C. Durch das untere Ende des Theiles C ist ein Draht E quer durch

angeloͤthet,

dessen Enden an jeder Seite hervorstehen, wie EE

in Fig. 3.

zeigt. Diese hervorstehenden Enden lassen sich in zwei Falzen FF auf und nieder bewegen, welche Falze durch eine

Umbiegung der Kanten der Platte G, wie Fig. 4. zeigt, gebildet

werden. Diese Platte G ist an dem Kessel

angeloͤthet, und die oberen Enden der Falze HH sind durch Schlagloth geschlossen, so, daß der Theil C des Henkels nicht hoͤher hinaufsteigen kann,

als noͤthig ist, um den Theil B unter einem

rechten Winkel auf dem Kessel stehen zu lassen. In dieser Lage ist der Henkel in

Fig. 2.

dargestellt, wo die punktirten Linien denselben zugleich auch in der

niedergeschobenen und an den Kessel angedruͤkten Lage darstellen, in welchen

er auch auf Fig.

1. gezeichnet ist. I ist der Dekel des

Kessels, welcher sich um einen an dem Kessel angeloͤtheten Angel dreht, und

oͤffnen oder schließen laͤßt.

Beschreibung des verbesserten Loͤthrohres.

Dieses Loͤthrohr ist in Fig. 5. so dargestellt,

wie es vorgerichtet gerichtet seyn muß, wenn man mit demselben arbeiten will. IK sind die beiden Theile, welche den

Koͤrper des Instrumentes bilden, naͤmlich Roͤhren aus

duͤnnem Messingbleche, welche sich bei L.

mittelst einer engeren Roͤhre, welche an einem oder an dem anderen Theile I und K angeloͤthet

ist, und uͤber welche der andere Theil geschoben wird, so wie die Figur

zeigt, mit einander verbinden lassen. Fig. 6. und 7. stellt diese

Theile einzeln dar. Der Theil K ist unter einem rechten

Winkel gebogen, und an dem Ende desselben ist ein Stuͤk Messing mit einem

Schraubenloche, in welches man irgend einen der Zapfen MM mit Oeffnungen von verschiedener Weite einschrauben kann. Einer von

diesen Zapfen M ist in Fig. 8. besonders

dargestellt: er ist mit einer Roͤhre N versehen,

welche ziemlich weit in die Roͤhre K hinein

vorsteht, und hindert, daß keine Feuchtigkeit durch den Zapfen M ehe ausfließen kann, bis sie sich so sehr

angehaͤuft hat, daß sie uͤber jenen Vorsprung emporragt. Aber auch dieß

kann durch eine unten zu beschreibende Vorrichtung vermieden werden. Die punktirten

Linien in Fig.

7. und 8. zeigen, daß der Kanal in der Roͤhre des Zapfens N so weit als moͤglich gebohrt ist, und nur an

der Spize des Zapfens, wo er die Oeffnung des Loͤthrohres bildet, sich

ploͤzlich verschmaͤlert. Auf diese Weise wird der freie Durchgang der

Luft zu dieser Oeffnung hin durch nichts gehindert. Ueberdieß ist dieser Zapfen auch

nicht, wie man gewoͤhnlich zu sagen pflegt, wie Draht

gezogen (wire drawn), ein Fehler, der sich an

vielen Loͤthroͤhren, vorzuͤglich an den kegelfoͤrmigen,

findet, welche vom Mundstuͤke an bis zur Oeffnung immer allmaͤhlich

spiziger zulaufen. Ferner hat dieses Loͤthrohr noch eine besondere kleine

Oeffnung bei O (Fig. 5. u. 7.), durch welche ein

Theil der Luft hinaus fahren kann, waͤhrend nach der Haupt-Oeffnung

hin noch immer Luft genug gelangt, um alle von einem Loͤthrohre verlangte

Wirkung hervorbringen zu koͤnnen. Durch diese beiden Oeffnungen erspart man

sich die muͤhevolle Nothwendigkeit, den Athem zwischen jeder Einathmung so

lang ans zuhalten, und die Lungen gewinnen dadurch freies Spiel; ein großer

Vortheil, den man durch diese Verbesserung erhaͤlt, welche der Herausgeber

dem gelehrten und geistreichen Hrn. Samuel Varley

verdankt. Diese besondere Oeffnung verschafft ferner eine bequeme Gelegenheit, das

Instrument von aller angehaͤuften Feuchtigkeit zu reinigen, die, wie wir oben

bemerkten, sich allenfalls in derselben sammeln koͤnnte: denn man darf nur

das Loͤthrohr mir dieser Oeffnung abwaͤrts halten und durchblasen, so

wird die Feuchtigkeit auf der Stelle aus demselben hinausgetrieben. Das obere Ende

der Roͤhre I ist oval, um sich desto bequemer an

die Lippen des Blasenden anschließen zu koͤnnen, und sollte entweder recht

gut verzinnt, oder, was noch besser ist, von Silber gemacht seyn. Die

uͤbrigen Zapfen koͤnnen sehr bequem innerhalb der Roͤhre K

aufbewahrt, und so

mitgetragen werden; um dem Herausfallen derselben vorzubeugen, bedarf es nur eines

Kaͤppchens P, Fig. 9, welches die obere

Oeffnung von L schließt.

Ueber die Bereitung der verbesserten oxigenirten Zuͤndkerzchen.

Diese Zuͤndkerzchen werden aus duͤnnen Ruͤthchen von

Foͤhren- oder Linden-Holz ungefaͤhr 1/10–1/12

Quadrat-Zoll stark verfertigt: wenn sie aus Lindenholz gemacht werden,

verfertigt man sie mittelst der Rundsaͤge, aus Foͤhren-Holz

koͤnnen sie gesaͤgt oder gesplissen werden. Sie koͤnnen

ungefaͤhr 3 Zoll lang seyn. Diese Zuͤndkerzchen muͤssen zuerst

leicht mit Schwefel uͤbertuͤncht werden, damit man ihrer

Entzuͤndung desto sicherer ist, und das Holz mit einer Art von Firniß

uͤberzogen wird, wodurch es gegen Benezung mit Schwefelsaͤure, mit

welcher diese Zuͤndkerzchen in Beruͤhrung kommen, und welche

bekanntlich der vollkommenste Flammentilger ist, geschuͤzt wird. Die

Nichtanwendung des Schwefels aus uͤberspannter und unnoͤthiger

Verfeinerungssucht hat bei uns den Kredit, in welchem diese Zuͤndkerzchen

ehevor standen, bedeutend vermindert; auf dem festen Lande werden sie allzeit mit

Schwefel uͤbertuͤncht, und ihr Gebrauch ist dort eben so allgemein,

als er es zu seyn verdient. Ein anderer Nachtheil der englischen

Zuͤndkerzchen ist wohl auch der, daß sie bei uns aus bloßen

Holzspaͤhnchen (mere shavings of wood) verfertigt

werden, welche so duͤnn sind, daß sie den gehoͤrigen Druk nicht

ertragen koͤnnen, wenn man sie ploͤzlich in die Flaͤschchen

stoͤßt, und dort mit dem mit Schwefelsaͤure befeuchteten Asbert in

Beruͤhrung bringt, um durch die chemische Mischung, mit welcher sie

bestrichen sind, dieselben zu entzuͤnden. Diesem Nachtheile laͤßt sich

dadurch abhelfen, daß man sie vierekig, und folglich steifer und zum Gebrauche

tauglicher, macht.

Oxigenirende Komposition fuͤr diese Zuͤndkerzchen.

Ueber oxidirt salzsaures Kali (oder Chlorsaure oder oxigenirt salzsaure Pottasche),

18 Theile;

Staͤrke, 3 Theile;

Schwefelblumen, 3 Theile;

Arabisches Gummi 1 Theil, und, wo man will, etwas Zinnober, um diese Mischung roth zu

faͤrben.

Die chlorsaure Pottasche muß, einzeln, in einem Wedgewood Moͤrser mit einem

Pistille aus derselben Masse fein zerrieben werden; hierauf muͤssen auch die

uͤbrigen Ingredienzen alle gehoͤrig unter einander gerieben, und,

nachdem sie den hinlaͤnglichen Grad von Feinheit erhalten haben, muß

denselben die chlorsaure Pottasche beigemischt, und alles durch sachtes und sanftes

und anhaltendes Umruͤhren mit dem Pistille gehoͤrig unter einander

gemengt werden. Man muß bei diesem Umruͤhren sorgfaͤltigst alles

Stoßen oder etwas starke Druͤken vermeiden, indem sonst das durch diese

Mischung gebildete Knallpulver eine furchtbare Explosion verursachen

koͤnnteDer Uebersezer findet

sich durch die traurigen Unfaͤlle, die er bei Verfertigung dieser

Zuͤndkerzchen erlebte, verpflichtet, die Warnung des Hrn. Verfassers

jedem, der sich mit dieser Fabrikation beschaͤftigt, auf das

Dringendste einzuschaͤrfen. Man huͤthe sich zu reiben, und

begnuͤge sich zu ruͤhren. A. d. Ueb.. Hierauf wird,

unter stetem Umruͤhren, nach und nach so viel Wasser zugegossen, als

noͤthig ist, um diesem Gemenge die Dike eines Rahmes zu geben, dasselbe in

ein Gefaͤß mit flachem Boden gegossen, so, daß dieser nur seicht damit bedekt

wird, das mit Schwefel uͤbertuͤnchte Ende der Zuͤndkerzchen

wird in dasselbe so eingetaucht, daß nur etwas weniges davon daran haͤngen

bleibt, und die eingetauchten Zuͤndkerzchen werden sodann sorgfaͤltig

an dem Rande eines Tisches so neben einander gelegt, daß keines das andere

beruͤhrt, und das eingetauchte Ende etwas uͤber den Rand des Tisches

hervorsteht, damit sie troknen koͤnnen: troken sind sie sodann zum Gebrauche

fertig. Fig.

10. u. 11. zeigen ein solches Zuͤndkerzchen in natuͤrlicher

Groͤße und im Durchschnitte.

Das Flaͤschchen mit der Saͤure etc.

Man hat neulich an diesem Flaschchen eine Verbesserung angebracht, die in einem

Knopfe von Zinn besteht, welcher an dem Korke befestigt ist, und wodurch dieser

leichter herausgezogen und fester hineingestekt werden kann. Fig. 12. zeigt ein

solches vierekiges Flaͤschchen, in welchem Asbert, der vorlaͤufig

gehoͤrig zu Fasern geklopft und etwas mit konzentrirter Schwefelsaͤure

befeuchtet wurde, fest eingestampft ist. Sein Korkpfropf oder Stoͤpsel ist

mit einem zinnernen Knopfe oder Griffe versehen. Fig. 13. stellt diesen

Knopf von der Seite, Fig. 14. von Innen dar,

mit den an demselben innenwendig angebrachten hervorstehenden Linien, wodurch er

daselbst uneben und rauh, und dem Kitte das Festhalten desselben erleichtert wird.

Der Kork oder Pfropf ist außen mit Talg bestrichen, wodurch er nicht nur gegen die

Einwirkung der Schwefelsaͤure bedeutend geschuͤzt, sondern zugleich

auch in den Stand gesezt wird, das Flaͤschchen desto genauer zu schließen,

und die Feuchtigkeit der Atmosphoͤre, welche die Saͤure

schwaͤchen wuͤrde, abzuhalten; zugleich wird dadurch auch das Oeffnen

und Schließen des Flaͤschchens erleichtert. Ein anderer Vortheil dieses

zinnernen Kopfes besteht auch noch darin, daß man bei Anwendung desselben nicht mehr

Gefahr laͤuft, sich die Finger mit Schwefelsaͤure zu beschmuzen, was

bei den gewoͤhnlichen Korkpfropfen so, haͤufig der Fall ist, und auch

nicht so viele Waͤsche verdirbt, als durch das Reinigen der Finger von der

Schwefelsaͤure gewoͤhnlich geschieht.

Den noͤthigen Vorrath von Zuͤndkerzchen bewahrt man, um dieselben vor

allem Verderben zu schuͤzen, in einem Futterale von Maroquin oder

Pappendekel, welches mit einem Dekel, wie Fig. 15. zeigt, versehen

seyn muß. Man braucht nun nur noch ein Stuͤk Wachskerze, Fig. 16, ungefaͤhr

von dem Kaliber derjenigen, die man bei Kutschen-Laternen hat, und der ganze

Apparat ist vollstaͤndig.

Die Lage aller bisher aufgezaͤhlten Theile in dem Kessel zeigen Fig. 17. u.

19,

erstere im Aufrisse, leztere im Grundrisse. Sie finden alle, so klein auch der

Kessel ist, Raum genug; man braucht nur etwas weiches Papier dazwischen zu stehen,

um sie vor aller Beschaͤdigung zu bewahren wahren, die durch

Schuͤtteln und Ruͤtteln entstehen koͤnnte.

Wie dieser Kessel geheizt wird.

Fig. 19. zeigt

dieß im Kleinen. Die Flamme der Wachskerze wird vorne an dem Kessel nahe an seinem

Boden mittelst des Loͤthrohres hingeblasen, und in wenigen Minuten wird das

in dem Kessel enthaltene Wasser diejenige Hize erhalten haben, die man an demselben

wuͤnscht.

Es duͤrfte schwer fallen, allen den verschieden Nuzen, den dieser Apparat

gewaͤhrt, hier aufzuzaͤhlen; nur Einiges wollen wir beruͤhren.

Abgesehen von der Wichtigkeit des Loͤthrohres fuͤr den Mineralogen,

Geologen und Chemikern, und der bedeutenden Verbesserung desselben in Hinsicht auf

Leichtigkeit in seiner Anwendung, muß ein tragbarer Kessel, wie man gestehen wird,

eine sehr schaͤzenswerthe Akquisition fuͤr jeden Reisenden seyn,

waͤr es auch bloß um sich sein Wasser zum Barbieren, zum Thee etc. zu hizen.

Dieser Kessel kann, bei seiner verbesserten Handhabe, in vielen Faͤllen als

Trinkgefaͤß dienen. Der Vortheile einer so leichte Methode, Feuer und Licht

zu erhalten, wollen wir hier gar nicht erwaͤhnen, da das Verdienst, diesen

ganzen Apparat in eine so bequeme und tragbare Form zusammengedraͤgt zu

haben, fuͤr sich selbst spricht.

Tafeln