| Titel: | Verbesserungen an Lampen und Reverberen, auf welche Jak. Smethurst, Lampen-Fabrikant und Contrahent an St. Margaret's Hill, Southwark, County of Surrey, und Nikol. Paul, Mechaniker in Villiers Street, Strand, County of Middlesex, am 30. Oktober 1802 ein Patent erhielten. (Der Termin ist verlaufen.) |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XXXV., S. 263 |

| Download: | XML |

XXXV.

Verbesserungen an Lampen und Reverberen, auf welche Jak. Smethurst, Lampen-Fabrikant und Contrahent an St. Margaret's Hill, Southwark, County of Surrey, und Nikol. PaulDer Herausgeber

„(Hr. Gill)“ schaͤzt

sich gluͤklich, jezt eine Gelegenheit gefunden zu haben, dem Andenken

dieses hoͤchst wuͤrdigen und geistreichen Mannes Gerechtigkeit

widerfahren lassen zu koͤnnen. Er war ein Genfer und Direktor der

Wasserleitungen in dieser Stadt, und errichtete daselbst, wie zu Lyon und Paris,

und spaͤter auch zu London, kuͤnstliche Mineral-Wasser

Fabriken und Mineral-Baͤder. Sein gegenwaͤrtiges Patent

gewaͤhrt eines jener seltenen Beispiele, wo gesunde Theorie mit vieler

Geschiklichkeit auf die Praxis angewendet sich findet: dessen ungeachtet blieben

seine schoͤnen Erfindungen, wahrscheinlich weil er zu fruͤhe und

ploͤzlich (am Schlagflusse) starb, auch wohl aus anderen nicht hieher

gehoͤrigen Gruͤnden, beinahe ohne Erfolg, und sein Patent wurde,

wahrscheinlich wegen der vielen Zeichnungen und der Laͤnge seiner

Beschreibung, nicht einmal bekannt gemacht. Der Herausgeber, der sein

Patent-Agent gewesen ist, wurde mit allem, was auf seine Lampen und

Reverbere Bezug hatte, genau vertraut, und obschon er von seiner Seite hier

alles Moͤgliche that, um Hrn. Paul's Erfindung

durch Zeichnungen so viel moͤglich zu versinnlichen, wird wohl

unvermeidlich noch manches Detail den Lampenfabrikanten nur muͤndlich

erklaͤrt werden koͤnnen. Der Herausgeber hat auch durch die

Gefaͤlligkeit seines Freundes, Hrn. Bruguier,

auch eines Genfers und Mechanikers in Greek-Street, Soho, welcher die

artigen musikalischen Tabatieren, Siegelstoͤke etc. verfertigt, eine

Zeichnung und Beschreibung der Lampen und Reverberen, mit welchen im Jahr 1816

Genf beleuchtet wurde, erhalten. Da beide viel zur Erlaͤuterung von Paul's Erfindung beigetragen, so werden wir sie der

Beschreibung der Erfindung des Hrn. Paul's anhaͤngen. A. d. O.Wenn Squire Gill seine Leser wegen der Laͤnge

dieser Beschreibung um Nachsicht bittet, und sein herrliches Journal, aus

welchem wir fortan die wichtigsten und fuͤr das feste Land brauchbaren

Artikel so schnell wie moͤglich liefern werden, mit einem Aufsaze

beginnt, der

ihn zu einem fuͤr einen Journalisten gewoͤhnlicher Art (freilich

nicht fuͤr einen Gill) so wenig geeigneten

Schritte veranlassen konnte, so glauben auch wir die Nachsicht unseres Publikums

zu verdienen, das uns schon im dritten Jahre seine Aufmerksamkeit schenkt, und

dieselbe immer vermehrt. Wir glauben uͤberdieß, daß Licht gut Ding ist,

denn sonst haͤtte Gott der Allmaͤchtige dasselbe nicht schon am

ersten Tage geschaffen. Nach gewissen Kalenderzeichen fuͤr das dritte

Decennium des 19ten Jahrhundertes sollte man zwar glauben, daß eine

Lichtscheren-Fabrik mehr an der Tages-Ordnung waͤre, als

eine Lampen-Fabrik: Paul's Lampe soll indessen

nicht unter dem Scheffel verstekt bleiben. Wir glauben, daß alle

gegenwaͤrtige und kuͤnftige Lampen-Fabrikanten (die

gegenwaͤrtigen scheinen bei ihren Beleuchtungs-Theorien noch so

ziemlich im Finsteren zu tappen, oder gleiches Schiksal mit den Nachtfaltern zu

theilen, die, vom Lichte geblendet, sich die Fluͤgel an der Flamme

verbrennen) in des sel. Paul Aufsaze die reinste und

gesuͤndeste Theorie einer Lampe finden werden. Scheint ihnen Paul's Lampe zu zusammengesezt, so sollen sie

dieselbe einfacher, aber eben so gut machen. A. d. Ueb., Mechaniker in Villiers Street, Strand, County of Middlesex, am 30. Oktober 1802 ein Patent erhielten. (Der Termin ist verlaufen.)

Aus Th. Gill's Technical Repository. Nr. I. Jaͤner 1822. Nr. III. Maͤrz. S. 161. und Nr. V. Mai.

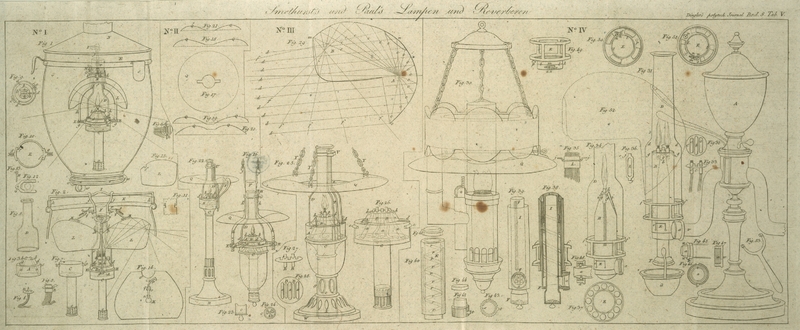

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Smethurst und Paul's Verbesserungen an Lampen und Reverberen.

Unsere Verbesserungen bestehen, in Hinsicht auf die Lampen selbst, darin, daß wir 1tens durch eine Zug- oder

Register-Roͤhre mit einem daran angebrachten gehoͤrigen

Register, in dem unteren Theile des Gehaͤuses oder Behaͤlters, worin die Lampen

enthalten sind; durch Luftroͤhren innerhalb oder außerhalb des

Koͤrpers der Lampe selbst; durch eine schief zulaufende Form, die man dem

glaͤsernen Schornsteine oder Gewoͤlbe der Lampe, wovon der Brenner

umgeben ist, gibt; oder auf eine oder die andere der so eben angefuͤhrten

Weisen der Luft einen solchen Zutritt zu dem brennenden Theile des Dochtes

verschaffen, daß dadurch die vollkommenste und leuchtendste Verbrennung des Oeles,

Fettes, Talges, Wachses, oder anderer oͤl- oder fettartiger oder

brennbarer Stoffe, mit welchen die Lampe gespeiset wird, erzeugt werden kann; daß

ferner auch rings um die Flamme stets der gehoͤrige Grad von Hize erhalten,

und die Flamme zugleich so lang gezogen wird, als zu einer vollkommenen und hellen

Verbrennung noͤthig ist, so, daß der moͤglich groͤßte Ausfluß

von Licht, den ein Docht von einer bestimmten Form und Groͤße, wenn er mit

irgend einer oͤl- oder fettartigen oder irgend einer anderen Substanz

gehoͤrig gespeist wird, geben kann, ununterbrochen Statt hat. 2tens, daß der Brenner, in welchem der Docht

enthalten ist, mittelst einer einfachen Vorrichtung, die wir weiter unten

beschreiben werden, leicht aus der Lampe genommen werden kann, entweder um denselben

zu reinigen, oder einen anderen von anderer Form und Groͤße an seine Stelle

zu sezen. 3tens, daß durch eine einfache,

gleichfalls unten zu beschreibende, Vorrichtung ein haͤufigerer und

ungehinderter Zufluß von Oel, Fett, Talg, Wachs, oder anderen oͤligen oder

fettartigen oder brennbaren Substanzen, mit welchen die Lampe gespeist wird, dem

Dochte zugefuͤhrt werden kann.

Unsere Verbesserungen in Hinsicht der Reverbere

bestehen darin, daß sie

1tens so gebildet sind, daß sie diejenigen

Strahlen, welche von der Flamme der Lampe ausstroͤmen, zuruͤkwerfen,

indem jene, ohne diese Reverbere, sich in einer Richtung verlieren muͤßten,

in welcher sie unnuͤz zu jenem Zweke werden wuͤrden, zu welchem die

Lampe bestimmt ist, da sie uͤber die ganze Flaͤche oder in jenem

Raume, welcher erleuchtet werden soll, gleichsam ausgegossen oder verbreitet werden

muͤßen, so, daß die ganze Lichtmasse, welche auf jeden Theil dieser

Flaͤche oder dieses Raumes faͤllt, sowohl von den Strahlen der Lampe

unmittelbar als zuruͤkgeworfen von der Reverbere, so viel als moͤglich

gleich und gleichfoͤrmig wird. 2tens, daß

sie so vorgerichtet sind, daß sie diejenigen Strahlen, welche auf jene Theile der

Reverbere fallen, die der Flamme am naͤchsten sind, auf die entferntesten

Theile der Flaͤche oder des Raumes, welcher erleuchtet werden soll,

zuruͤk hinaus werfen, und umgekehrt diejenigen Strahlen, welche auf die von

der Flamme am weitesten entfernten Theile der Reverbere fallen, auf die

naͤchsten Theile der zu erleuchtenden Flaͤche oder des zu

erleuchtenden Raumes; so, daß in Hinsicht auf jeden Theil der Reverbere die

zuruͤkgeworfenen Lichtstrahlen desto laͤnger sind, je kuͤrzer

die einfallenden sind, und umgekehrt.

In der beigefuͤgten Zeichnung Nr. 1. stellt Fig. 1. Tab. V. eine

gemeine Straßenlampe mit ihrer Reverbere vor, so wie diese jezt gewoͤhnlich

eingerichtet ist. I ist das Glas, in welchem die Lampe

eingesezt ist, K der Ranft, und N der Dekel. Fig. 2. ist dieselbe

Lampe; aber die Reverberen stehen hier unter rechten Winkeln hinsichtlich ihrer Lage

in Fig. 1;

Glas I und Dekel sind abgenommen. Die uͤbrigen

Fig.

3–15. stellen die verschiedenen Theile einzeln dar, und in allen Figuren

bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben Theile. A,

Fig. 1,

2, und 3,

ist der Koͤrper der Lampe, durch dessen Boden zwei Luftroͤhren gehen, a, a, welche oben und unten offen sind, und in

gegenwaͤrtigem Falle, durch das Oel laufen, mit welchem die Lampe

gefuͤllt ist. Dieß ist jedoch nicht unumgaͤnglich nothwendig; denn sie

koͤnnen, wenn man dem Koͤrper der Lampe eine andere Form gibt, auch an

der Außenseite desselben hinlaufen. Der abgestuzte Kegel, bd, stellt den oberen Theil des Koͤrpers

der Lampe vor, welcher wesentlich zu dem Glanze der Flamme beitraͤgt, indem

er die Zugluft von Außen abhaͤlt, welche bei einer groͤßeren

Oberflaͤche bb mit gerade aufrechter

Schulter Statt haben wuͤrde. Dieser Koͤrper enthaͤlt den

Dochthaͤlter B

Fig. 4, 5, eine flache

Roͤhre, an welcher das Metall, woraus sie gebildet ist, sich an einer Seite

nach Unten zu in krummer Richtung beinahe bis an den Boden des Koͤrpers der

Lampe hin verlaͤngert, um den Docht zu stuͤzen, und dem Oele oder den

anderen brennbaren Materialien das Aufsteigen erleichtert. Diese Roͤhre ist

in einer konvexen kreisfoͤrmigen Platte befestigt, welche auf 3 oder 4

innenwendig in dem kegelfoͤrmigen Theile bb

des Koͤrpers der Lampe hervorstehenden Theilen ruht, und das Oel oder die

anderen brennbaren Koͤrper in der Lampe bedekt, und vor Schmuz und gegen die

Einwirkung der Flamme sichert: sie hat zwei Spalten oder Loͤcher, wie man in

Fig. 6 und

9 sieht,

um die Luftroͤhren aa in dem Koͤrper

der Lampe durchzulassen. Wenn Fett, Talg, Wachs, Wallrath oder irgend ein anderes

brennbares Materials angewendet wird, welches in einem Zustande von Fluß erhalten

werden muß, so ist noch eine andere Roͤhre unterhalb angebracht, um einen

Metalldraht P, Fig. 2, durchzulassen,

welcher bis auf den Boden des Koͤrpers der Lampe reicht, und dessen oberes

Ende oben aus derselben hervorragt, und so nahe an dem Ende der Flamme steht, daß er

dadurch hinlaͤnglich erhizt wird, um den Boden des Koͤrpers der Lampe

zu erwaͤrmen, und auf diese Weise den brennbaren Koͤrper fluͤßig und zum

Verbrennen tauglich zu erhalten. Wo man Oel anwendet, ist dieß nicht noͤthig,

weil dasselbe durch die Naͤhe der Flamme selbst stets in gehoͤriger

Temperatur erhalten wird. Der Koͤrper der Lampe A

wird von dem aͤußeren Gehaͤuße C, Fig. 2. und

7.

aufgenommen, aus dessen Boden eine Roͤhre hervortritt, durch welche ein

eigener Luftzug nach dem Boden der Lampe hin gebildet werden soll. An dem Boden

dieser Roͤhre befindet sich eine bewegliche Kappe c, deren Wand mit einer Menge von Loͤchern oder Einschnitten

durchbohrt ist, so, daß, wenn man diese Kappe auf- oder niederschiebt, sie

den Dienst eines Regulators oder Registers leistet, wodurch die Menge der frischen

Luft, welche eingelassen werden muß, um das Verbrennen der brennbaren Materialien zu

unterhalten, zugelassen und regulirt werden kann: nachdem die Luft durch die

Luftroͤhren aa in dem Koͤrper der

Lampe A durchgezogen ist, wird sie an jeder Seite der

Flamme in Stroͤmen auf dieselbe hingeleitet, so, daß sie auf dieselbe in

jenem Grade von Staͤrke wirken kann, welcher nach der Erfahrung fuͤr

den Glanz der Flamme der zutraͤglichste ist. Der obere Theil dieser

Roͤhre tritt etwas uͤber dem Boden des aͤußeren

Gehaͤuses oder Behaͤlters C hervor, um

jenes Oel oder Fett aufzufangen und aufzuhalten, das allenfalls in den Boden des

Gehaͤuses herabtroͤpfeln koͤnnte, und zu hindern, daß es nicht

in die Roͤhre selbst faͤllt. Auf dem flachen oberen Theile des

Koͤrpers der Lampe A sind drei oder mehrere

duͤnne und schmale Metall-Plaͤttchen d,

d, d angebracht, welche den glaͤsernen Rauchfang oder das

Gewoͤlbe D, Fig. 8. so stuͤzen,

daß sie einen dritten Luftzug unter demselben, und den schief oder

kegelfoͤrmig zulaufenden Seiten des oberen Theiles des Koͤrpers der

Lampe erzeugen, welcher Luftzug den Docht der Lampe weit laͤnger brennen

laͤßt, ohne daß dieser noͤthig haͤtte, gepuzt zu werden, und

zugleich auch einen gehoͤrigen Grad von Temperatur der Luft unmittelbar um die sie

umgebende Flamme unterhaͤlt, waͤhrend er jedem Theile derselben die

noͤthige Menge Luft in einem zur Verbrennung geeigneten Zustande

zufuͤhrt. E, Fig. 1, 2, 10, ist ein metallner

Ring mit zwei Einschnitten in demselben um die hervorragenden Theile ee, welche an dem Behaͤlter der Lampe C, Fig. 1, 2, 7, angebracht sind,

durchzulassen. Wenn diese hervorragenden Theile eingefuͤhrt sind, und gegen

die rechte Seite hin gedreht werden, bis sie in Beruͤhrung mit den

Haͤltern ff an dem oberen Theile des Ringes

E kommen, so findet sich das Gehaͤuse C, welches der Koͤrper der Lampe A enthaͤlt, in seiner gehoͤrigen Stellung

gegen den besagten Ring. Der Koͤrper der Lampe A

hat eine Hervorragung E, Fig. 1, 2 und 3, welche in eine

Hoͤhlung paßt, die fuͤr dieselbe an der Wand des Gehaͤuses C angebracht ist. Hiedurch wird der Koͤrper der

Lampe in seiner gehoͤrigen Stellung in dem Gehaͤuse C gehalten, und dadurch auch die Flamme in die

gehoͤrige Lage gegen die Reverberen gebracht, wie unten gezeigt werden wird.

Die Haͤlter ff, Fig. 10, hindern

zugleich, daß das Gehaͤuse C auf die unrechte

Seite gedreht werden kann, wenn man dasselbe in den Ring E bringt, und bestimmen dadurch zugleich die gehoͤrige Lage der

beiden Traͤger ee, wenn das Gehaͤuse

aus dem Ringe genommen werden soll. Zwei Arme GG,

Fig. 1,

wovon auch einer in Fig. 2 dargestellt ist, springen an jeder Seite bei diesen

Hoͤhlungen aus dem Ringe hervor, und sind mit Fugen versehen, um die Enden

der herabsteigenden Fuͤße hh des metallnen

Rauchfanges F aufzunehmen, welche Enden bei gg an dem Ringe E

angenietet, oder auf eine andere Weise befestigt sind, und so die Lampe A in ihrem Gehaͤuse C

mit dem besagten metallnen Rauchfange F verbinden. In

diesem Rauchfange sind zwei Einschnitte, ii, Fig. 1, 2 und 11, welche zur

Aufnahme einer metallnen duͤnnen Gabel G dienen,

welche durch dieselben in das Innere dieses metallnen Rauchfanges F

tritt, und dadurch den glaͤsernen Rauchfang D

mittelst des Randes an dem oberen Ende, wie Fig. 8 und 12 zeigt, in dem

metallnen Rauchfange F festhaͤlt, wenn die Lampe

A, und ihr Gehaͤuse C weggenommen werden. Die Gabel G, wird in dem

metallnen Rauchfange F mittelst des Stiftes H, Fig. 1, 2 und 13, an ihrer Stelle

festgehalten, welcher durch Loͤcher in dem oberen Theile von einem der

Fuͤße h, und durch die Gabel selbst durchgestekt

wird. Wenn der glaͤserne Rauchfang D abgenommen

werden soll, so kann dieß dadurch geschehen, daß man den Stift H herauszieht, und die Gabel G wegnimmt: auf die entgegengesezte Weise wird derselbe wieder an seine

Stelle in dem metallnen Schornsteine F gebracht. An dem

oberen Theile des metallnen Schornsteines F sind zwei

Haken, jj befestigt, Fig. 2, deren untere

Theile in rechten Winkeln umgebogen sind, und bei r, r

ein Loch haben; dessen Nuzen unten erklaͤrt werden soll. Durch diese Haken

jj wird die ganze Lampe mit ihren Reverberen,

deren Form und Einrichtung unten genauer beschrieben werden soll, an der Querstange

I aufgehaͤngt: der Theil derselben zwischen

diesen Haken, jj, ist nach der Seite

gekruͤmmt, theils damit sie nicht den freien Austritt der erhizten Luft aus

der Lampe hindert, theils um genau die Lage zu bestimmen, in welcher diese Haken jj an derselben angebracht werden muͤßen,

so daß naͤmlich die Lampe in der Mitte des Glases J zu haͤngen kommt. Die Enden der Querstange I sind unter rechten Winkeln abwaͤrts gebogen, und passen in Ringe

kk, welche in dem Metall-Ranfte k angebracht sind, der das Glas J stuͤzt, und dadurch in der gehoͤrigen Lage erhalten wird.

Aus dem unteren Theile des metallnen Rauchfanges F

treten zwei Haken l, l, Fig. 2, hervor, welche

durch zwei Loͤcher, SS, in den

Reverber-Fluͤgeln, LL, laufen, und

dadurch die an dem metallnen Rauchfange F

zunaͤchst stehenden Enden derselben tragen, waͤhrend die gegenuͤberstehenden

Enden dieser Fluͤgel frei bleiben, und, nach Umstaͤnden, gehoben oder

gesenkt werden koͤnnen. An den Enden dieser Reverber-Fluͤgel,

welche dem metallnen Rauchfange F zunaͤchst

stehen, ist ein kreisfoͤrmiger Theil von jedem weggeschnitten, so, daß sie

durchgehen und so nahe als moͤglich an einander kommen koͤnnen, um die

moͤglich groͤßte Menge von Lichtstrahlen, welche oben aus der Flamme

der Lampe A ausstroͤmen, aufzufangen und

zuruͤkzuwerfen. An dem metallnen Rauchfange befinden sich daselbst auch

hervorragende Raͤnder oder kleine Gesimse, auf welchen die Fluͤgel der

Reverbere ruhen koͤnnen. An diesen Fluͤgeln, LL, befindet sich noch uͤberdieß ein Haken,

M, M,

Fig. 1, 2, und 14, der bei

n, n ein Knie und eine Schraubenmutter o, o hat, in welche die Haken p,

p eingeschraubt werden koͤnnen. Wenn diese Schrauben-Haken

p, p mit ihren Nieten q,

q in die Loͤcher r, r, der Haken j, j, gebracht sind, so ist das Gehaͤnge der

Reverber-Fluͤgel, L, L, fertig, welche nun

mittelst der Haken p, p an ihren von dem

Metall-Rauchfange am weitesten entfernt stehenden Enden aufgezogen oder

niedergelassen werden koͤnnen, so, daß sie den von ihnen

zuruͤkzuwerfenden Lichtstrahlen eine mehr horizontale oder auf- oder

abwaͤrts geneigte Richtung, je nachdem es die Umstaͤnde erfodern,

geben koͤnnen. Nachdem die Reverber-Fluͤgel in die

gehoͤrige Stellung gebracht wurden, koͤnnen sie mittelst der

Schrauben-Nieten, q, q, die mit den geknieten

Haken M, M, bei o, o in

Verbindung gebracht werden, Fig. 2. in derselben

erhalten werden. Das Glas J wird mit seinem Dekel N auf die gewoͤhnliche Weise versehen, und in dem

eisernen Ringe des Lampen-Eisens mittelst drei oder mehrerer an den Ranft k angeloͤtheter Zungen (wovon zwei in ss dargestellt sind,) festgehalten. Am Boden des

Glases J ist eine Oeffnung, die weit genug ist, daß ein Mann mit seiner Hand

durch dieselbe hinein kann, um die Lampe A in ihr

Gehaͤuse C einsezen, und aus demselben

herausnehmen zu koͤnnen. Das Glas hat einen an dasselbe angekitteten

Metall-Ranft O, um welchen zwei hervorragende

Gesimse laufen, zur Aufnahme des Metall-Ringes t,

t. An diesem Ringe t, t befindet sich ein Angel

u aus einem Stuͤke Metall oder ein metallner

mit einem Stuͤke Glas ausgefuͤllter Ring, wodurch jene Oeffnung

geschlossen wird, und der in jede beliebige Lage gedreht werden kann, so, daß er,

wenn er herabhaͤngt, die Lampe, wenn sie angezuͤndet werden soll,

gegen den Wind schuͤzt. Wenn das Glas geschlossen werden soll, so wird er

durch die Feder s in seiner Lage erhalten; bei dem Ringe

w wird dasselbe geoͤffnet.

Wir haben diese Lampe hier so genau und umstaͤndlich als moͤglich

beschrieben, damit, wo der Termin unseres Patentes verlaufen seyn wird, jeder unsere

Erfindung alsogleich selbst benuͤzen kannBald nach Erscheinung dieses Patentes ward Bond-Street

praͤchtig erleuchtet durch diese Lampen und Reverberen, und man

brauchte deren nur Eine, wo ehevor zwei standen. Das Licht war so stark, daß

man nicht bloß das Gesicht der Personen, die auf dem Trottoir giengen,

sondern selbst derjenigen, die mitten in der Straße in Kutschen fuhren,

erkennen konnte. A. d. O..

Die auf Tab. V. Nr. 2 dargestellte Lampe fuͤr Zimmer, Hallen und andere

Oerter, wo das Licht nur in die Runde umher in horizontaler Richtung

gleichfoͤrmig verbreitet werden soll, hat, statt der

Fluͤgel-Reverberen, die fuͤr Straßen-Lampen

gehoͤren, nur eine Kreisfoͤrmige.

Der Bau dieser Lampe ist dem, so eben in der Zeichnung Nr. 1 beschriebenen, der

vorigen Lampe sehr aͤhnlich, so, daß wir hier nur auf die Unterschiede

aufmerksam machen duͤrfen. Der Koͤrper der Lampe A (dieselben Buchstaben bezeichnen hier dieselben Gegenstaͤnde,

wie in der Zeichnung Nr. 1) hat keinen Vorsprung wie bei E, und in dem Gehaͤuse C und in E ist keine Aushoͤhlung zur Aufnahme desselben,

indem die Stellung der Flamme bei der kreisfoͤrmigen Reverbere beinahe

gleichguͤltig ist. Der Behaͤlter kann die Form einer Vase oder eine

beliebige andere Gestalt bekommen. In den Enden der Fuͤße h, h,Im Originale

ist durch Drukfehler p, p. A. d. Ueb.

welche von dem metallnen Rauchfange F herabsteigen, sind

hier mehrere Loͤcher statt eines einzigen (wie in Nr. 1. der Fall ist), um

den Ring E, welcher die Lampe A in ihrem Gehaͤuse C haͤlt,

hoͤher und niedriger stellen, und dadurch die Flamme dem Reflektor Q naͤhern, oder von demselben entfernen, und

folglich die zuruͤkgeworfenen Lichtstrahlen nach Belieben uͤber eine

groͤßere oder kleinere Flaͤche unter der Lampe verbreiten zu

koͤnnenEs ist offenbar, daß

diese Vorrichtung etwas langweilig ist, und eine Stellschraube dasselbe weit

leichter und bequemer zu leisten vermag. A. d. Ueb.: hat man die

gewuͤnschte Stellung gefunden, so kann der Ring oder die Lampe in derselben

mittelst der zwei Stifte, die man durch die gehoͤrigen Loͤcher stekt,

befestigt werden. Der untere Theil des metallnen Rauchfanges hat hier gleichfalls

eine andere Form, und ist nicht, wie in Nr. 1 gebildet, sondern zilindrisch, mit

einem nach auswaͤrts rings umher hervorstehenden Rande, damit die

kreisfoͤrmige Reverbere darauf ruhen kann. Auch die Stellen, wo die beiden

metallnen Haken, j, j, sich befinden, sind hier

abgeaͤndert, damit der kreisfoͤrmige Reflektor uͤber dieselben

weglaufen kann, und dieß zwar mittelst der zwei Ausschnitte an jeder Seite des

kreisfoͤrmigen Loches in dem Mittelpunkte desselben, durch welche die

Schenkel der Fuͤße hh durchlaufen, und

durch welche die Reverbere zugleich auf jenen Rand aufgelehnt wird.

Durch die beiden metallnen Haken jj, kann die Lampe

zugleich unter einer glaͤsernen oder metallnen Scheibe aufgehaͤngt

werden, damit der Rauch die Deke nicht verdirbt.

Die Weise, nach welcher die Luft, die zum Verbrennen des angewendeten brennbaren

Materiales hier noͤthig ist, regulirt wird, ist gleichfalls

abgeaͤndert; die Kappe c ist ganz und die

Einschnitte oder Oeffnungen, durch welche die Luft eintreten soll, befinden sich an

dem unteren Ende der Roͤhre C.

Auch diese Lampe kann in einem glaͤsernen Gehaͤuse J, wie in Fig. 1, Nr. 1,

aufgehaͤngt und eingeschlossen werden, was jedoch in einem Zimmer nicht

noͤthig ist, um so weniger, als hier der Bau des Luft-Registers C so geaͤndert ist, wie Fig. 23 und 24 zeigen, und

die Luft zwingen in die Roͤhre C nach oben, durch

ihren Boden, und nicht seitwaͤrts, einzudringen, und dadurch jede

Stoͤrung der Flamme durch einen allenfalls entstehenden Zug verhindern.

In dieser Hinsicht befindet sich an dem Grunde der Roͤhre C eine Metallplatte mit einem Loche in ihrem

Mittelpunkte, und einem, zwei, drei oder mehreren anderen Loͤchern ringsumher

um ihren Umfang in der Entfernung ihrer Durchmesser voneinander. Eine andere

aͤhnliche Metallplatte, mit aͤhnlichen Loͤchern und

Zwischenraͤumen, befindet sich entweder ober oder unter der vorigen, und

mittelst einer Achse, welche durch sie laͤuft, an der vorher

erwaͤhnten Platte befestigt ist, und nach Unten in einen Knopf sich endet,

kann die lezt erwaͤhnte Platte so gedreht werden, daß sie die besagten

Loͤcher alle oͤffnet oder schließt, und so, wie es noͤthig

wird, der Luft mehr oder minder freien Zugang gestattet. In Fig. 17 ist Q ein Grundriß der kreisfoͤrmigen Reverbere, mit

zwei Ausschnitten an jeder Seite des kreisfoͤrmigen Loches im Mittelpunkte

derselben. Die Figuren 18, 19, 20 und 21 zeigen in QQ, vier verschiedene Durchschnitte durch die

Mittelpunkte der kreisfoͤrmigen Reverbere, welche einige Abaͤnderungen

zeigen sollen, die

wir an der reflektirenden Kruͤmmung anbrachten, je nachdem sie

naͤmlich zu verschiedenen Zweken dienen soll.

Fig. 22 zeigt

eine Tischlampe zu haͤuslichem und anderem Gebrauche, die gleichfalls mehrere

Theile mir der Fig.

16 beschriebenen Lampe, die Buchstaben fuͤr dieselben Theile aber

alle gemein hat. Das Gehaͤuse C, welches den

Koͤrper der Lampe A enthaͤlt, ist wie in

der Lampe Fig.

16, nur ist die Roͤhre laͤnger, um die Flamme

gehoͤrig uͤber den Tisch zu erheben. An dem untern Ende derselben ist

ein Fuß R angebracht, damit die Lampe fest auf dem Tisch

stehen kann. Die Weise, wie der Luftzug hier regulirt wird, der zur Verbrennung

noͤthig ist, ist folgende: An dem untern Thele der Roͤhre ist ein

beweglicher Ring angepaßt, S, mit Loͤchern und

Zwischenraͤumen, die dem Durchmesser derselben gleich sind. Der untere Theil

der Roͤhre hat gleichfalls solche Loͤcher und Zwischenraͤume,

welche mit jenen in dem Ringe korrespondiren, so, daß, je nachdem man den Ring mehr

oder minder auf die eine oder auf die andere Seite dreht, nach Beduͤrfniß

mehr oder minder Luft zugelassen werden kann. Bei T sind

zwei metallene Arme, welche an der kreisfoͤrmigen Reverbere befestigt sind,

und deren untere Theile in zwei Ringe passen, die sich in dem Gehaͤuse C befinden, und die Reverbere stuͤzen. Hiedurch

wird zugleich der glaͤserne Rauchfang vor dem Falle bewahrt. Wenn man die

Lampe aber ohne Reflektor braucht, so muß der glaͤserne Rauchfang mittelst

eines Ringes festgehalten werden, welcher mit Armen von Metall verbunden ist (die

die punktirten Linien zeigen) und deren beide Enden in die besagten Ringe an den

Seiten des Gehaͤuses C passen. Der untere Theil

des glaͤsernen Rauchfanges D ruht auf dem flachen

Koͤrper der Lampe A, und wird daselbst mittelst

drei oder mehrerer Metallstifte, wovon zwei bei d, d,

dargestellt sind, und

die sich an die Außenseite des glaͤsernen Rauchfanges anlegen, in seiner

gehoͤrigen Lage erhalten.

Aus dem Maͤrz-Stuͤke von

Gill's

technical Repository. S. 162.Nr. III. stellt Fig. 75 eine Lampe zur

Beleuchtung von Hallen, Durchgaͤngen, Treppen u. d. gl. dar, und kann auch

als Steh- oder Tischlampe gebraucht werden. Sie hat einige Theile mit der

Lampe Fig.

22. Nr. II. und dieselben Buchstaben gemein. Ihre

Unterschiede sind folgende: Die Roͤhre C ist

kuͤrzer, und unter dem beweglichen Ringe c des

Luftregisters S ist eine Basis oder Fuß W, angebracht, in welchem sich noch eine andere

Roͤhre X befindet, die etwas verduͤnnt

zulaͤuft und dazu dient, die Lampe in den Hals eines Leuchtets oder in die

Buͤchse einer Glasvase zu stellen, wie es bei Lampen an Durchgaͤngen

gewoͤhnlich ist. Im leztern Falle kann die kreisfoͤrmige Reverbere

auch mittelst der Kette und der Haken y, y, y in einem

glaͤsernen Gehaͤuse aufgehaͤngt werden, und wird das Loch im

Mittelpunkte weiter gemacht, wie bei Z, so hindert die

Reverbere nicht, daß das Licht auch in die Hoͤhe steigt, und doch noch immer

Lichtstrahlen genug unter die Lampe zuruͤkgeworfen werden. Will man diesen

kreisfoͤrmigen Reflektor bei einer Tischlampe brauchen, so kann er mittelst

daran befestigter Arme daruͤber gehalten oder in einem Einsaze, der sich auf

dem Traͤger des glaͤsernen Rauchfanges D

schieben laͤßt, befestigt werden.

In der Zeichnung Nr. IV.

Fig. 30 ist

eine Art dargestellt, nach welcher eine kreisfoͤrmige Reverbere R an eine gemeine Patent-Lampe mit einem

kreisfoͤrmigen Oelbehaͤlter uͤber derselben angebracht werden

kann. In dieser Hinsicht ist naͤmlich ein Haken an der Roͤhre

befestigt, welche aus diesem Behaͤlter hervortritt, und an der einen Seite

der Reverbere befindet sich ein Ausschnitt zur Aufnahme dieser Roͤhre, und dicht neben diesem

Ausschnitte ein Loch zur Aufnahme des Hakens, wodurch die Reverbere an dieser Seite

gehalten wird. An der andern Seite der Reverbere ist ein kleines, mit einem Loche

versehenes Stuͤk befestigt, und ein anderes Loch befindet sich unter dem

Behaͤlter. Wenn nun die Reverbere in dem an der Roͤhre des

Behaͤltes befindlichen Haken eingehaͤngt ist, so wird ein metallener

Stift durch obige Loͤcher an der entgegengesezten Seite gestekt, und die

Reverbere ist so sicher befestigt.

Fig. 31.

derselben Zeichnung zeigt unsere Methode, einen, zwei oder mehrere Brenner mit einem

Dochte oder mit zwei flachen Dochten in jedem derselben, oder einen oder zwei

Brenner mit runden Dochten an einem solchen Gefaͤße oder Oelbehaͤlter

auf einem Fuße und von gewoͤhnlicher Art, mittelst unserer

kegelfoͤrmigen Schrauben-Kniee so anzubrigen, daß einer oder der

andere derselben nach Belieben gebraucht und leicht zum Puzen oder zu andern Zweken

weggenommen werden kann. B ist ein Brenner, der aus

einer metallenen Roͤhre oder aus einem Metallkoͤrper besteht, und das

Oel in sich haͤlt. C ist ein Dochthaͤlter

mit zwei flachen parallelen Dochten ccn einer

Luftroͤhre zwischen denselben, deren unteres offenes Ende ein Register F hat, um die zum Verbrennen des angewendeten Oels

noͤthige Luft zuzulassen und zu reguliren. D ist

ein Glasgewoͤlbe oder ein glaͤserner Rauchfang, welcher bei dd gewoͤlbt ist, und nach Oben sich in eine

enge Roͤhre verschmaͤlert: er tritt tiefer unter die Flamme hinab, als

in den beschriebenen Lampen, und paßt in einen eigenen Traͤger E, welcher bei e eine

Federroͤhre besizt, und dadurch in den Stand gesezt wird, außen an dem

Koͤrper des Brenners B anzuschieben, so, daß er

auf und niedergeschoben und in der verlangten Stelle nach Belieben erhalten werden

kann: uͤberdieß befindet sich noch ein Ring oder Reifen uͤber

demselben, ff, um den glaͤsernen Rauchfang

zu umfassen, und fest zu

halten. In dem Theile des Traͤgers E, auf welchem

der glaͤserne Rauchfang ruht, befindet sich eine Menge Loͤcher, um

durch dieselben einen neuen Luftzug zu erzeugen, welcher sich mit Schnelligkeit

zwischen dem Koͤrper des Brenners B, und dem

verlaͤngerten Theile des glaͤsernen Rauchfanges D bewegt, und von dem Gewoͤlbe desselben, d,

d, auf die Flamme zuruͤkgeschlagen, das Verbrennen des Oels

vollendet: die erhizte und zersezte Luft entweicht dann mit Schnelligkeit durch die

engere Roͤhre des Rauchfanges. Dieser Theil des Traͤgers mit seinen

Loͤchern ist unter E in Fig. 37 besonders

dargestellt. Eine andere Verbesserung im Baue dieser Lampe besteht in Entfernung des

Ringes oder des Reifes f, f, des Traͤgers E; in dem der glaͤserne Rauchfang D soweit unter die Flamme der Lampe verlaͤngert

ist, daß der Ring oder Reif f, f die Lichtstrahlen in

ihrer Verbreitung nach allen Seiten hin nicht hindern kann. Der Dochthaͤlter

C wird von dem Koͤrper der Lampe B auf drei oder mehreren kurzen Stiften, wie g, g, g, sind, getragen. g

ist ein kleiner glaͤserner Becher, der in einem Metallringe gehalten wird, um

das Oel aufzufangen, welches allenfalls durch den Brenner ablaufen koͤnnte.

Fig. 32

und 33 stellt

den doppelten Dochthaͤlter des Brenners, von zwei verschiedenen Seiten

gesehen, vor. In Fig. 34 ist eine Lampe, bestehend aus einer Metallroͤhre oder

einem Koͤrper zur Aufnahme des Oels mit einem Dochthaͤlter H mit flachen Dochte: der obere Theil dieser

Roͤhre laͤuft, an jeder Seite sich verschmaͤlernd, schief nach

oben i, i zu, um die frische Luft, welche durch die

Loͤcher in den Traͤger E des

glaͤsernen Rauchfanges D eindringt, wie die Fig. 31 so

eben beschrieben wurde, in zwei Stroͤmen an jeder Seite der Flamme zu leiten.

Der Dochthaͤlter h kann entweder durch 4 kurze

Stifte innerhalb des Koͤrpers des Brenners gestuͤzt werden, wovon zwei

bei g, g dargestellt sind, oder, wie in Fig. 35 und 36, wo der

einzelne Dochthaͤlter in zwei verschiedenen Lagen dargestellt ist, mittelst

Haken jj, welche an jedem Ende hervorragen, und

wodurch er oben an dem Koͤrper des Brenners gestuͤzt werden kann. Fig. 49, 50 und 51, zeigen

andere Gestaltungen des Traͤgers E des

glaͤsernen Rauchfanges D, so, daß er zugleich als

Register beim Einlassen der Luft dienen kann. Statt der Loͤcher an dem

Theile, welcher den glaͤsernen Rauchfang traͤgt, ist der

Traͤger hier aus zwei Metall-Platten gebildet, deren jede ein Loch,

oder zwei, drei und mehrere aͤhnliche Loͤcher mit

Zwischenraͤumen von gleichem Durchmesser mit denselben besizt. Da die untere

Platte mittelst eines Zapfens p, der unten hervorsteht,

gedreht werden kann, so, daß sie diese Loͤcher mehr oder minder schließt, so

wird dadurch auch mehr oder minder Luft, wie es eben noͤthig ist,

eingelassen. Statt einer Feder-Roͤhre, um den Traͤger E des glaͤsernen Rauchfanges an dem Brenner der

Lampe zu befestigen, wie in Fig. 31 und 34, kann die

Roͤhre k bei 11 zur Haͤlfte, und dann

wieder bei m getheilt seyn, so, daß sie außen an dem

Brenner B

Fig. 31, H

Fig. 34, oder

J

Fig. 38,

loker anliegt, und da die beiden Enden n, n unter

rechten Winkeln gebogen und durchgebohrt, und mittelst einer Schraube o verbunden sind, so kann sie, wenn diese Schraube

angezogen wird, in jeder beliebigen Lage außen an dem Brenner erhalten werden. Fig. 38, g ist ein Laͤngen-Durchschnitt des

Brenners mitten durch den Zilinder, mit einem runden Dochte und einer Vorrichtung,

denselben aufzuziehen. Die verschiedenen Theiler des Brenners sind in den Fig. 39, 40, 41, 42, 43, und 44, unter

gleichen Buchstaben fuͤr dieselben Theile, dargestellt. Fig. 30 zeigt den

Koͤrper des Brenners, welcher das Oel enthaͤlt: er besteht aus zwei

Roͤhren, wovon die innere an ihrem unteren Theile an der aͤußeren

befestigt ist. Da sie unten offen ist, hat sie ein Luft-Register, F,

um einen Theil der die Verbrennung des Oeles unterhaltenden Luft zu reguliren, und

eine hervorstehende Rippe q, deren Nuzen wir unten

zeigen werden. An dem unteren Theile der aͤußeren Roͤhre ist eine

kurze Roͤhre a angebracht, welche außen mit einer

maͤnnlichen Schraube versehen ist, und die innenwendig kegelfoͤrmig

zulaͤuft: ihr Nuzen wird sogleich erhellen. Durch die aͤußere

Roͤhre gehen dort, wo die oben beschriebene kurze Roͤhre daran

befestigt ist, Loͤcher, um das Oel zufließen zu lassen, und jeden fremden

Koͤrper abzuhalten. Fig. 40 zeigt jenen Theil

des Brenners, k, welcher zum Emporschieben des Dochtes

dient. Er besteht aus zwei Roͤhren, welche oben an einander befestigt sind,

und hinlaͤnglichen Raum zwischen sich lassen, um die aͤußere

Roͤhre, Fig.

39, I dazwischen aufzunehmen. Die innere

Roͤhre hat eine spiralfoͤrmige Furche oder einen

spiralfoͤrmigen Kanal r, r, r, r etc. an ihrer

inneren Seite. Fig.

42 und 43 sind zwei verschiedene Ansichten von dem Dochthaͤlter, einer

kurzen Roͤhre, deren obere Außenseite zur Haͤlfte einen kleineren

Durchmesser hat, als die untere, um den runden Docht der Lampe auf derselben

aufzunehmen, welcher durch den duͤnnen Metallring, Fig. 44, der

daruͤber gestekt wird, in seiner Lage erhalten wird. Dieser

Dochthaͤlter gleitet in der inneren Roͤhre des Brenners I

Fig. 39 auf

und nieder, und wird durch eine Furche s innerhalb

derselben, welche die oben beschriebene Rippe qq

in Fig. 39

aufnimmt, gehindert sich zu drehen. Die aͤußere Oberflaͤche des

unteren Theiles des Dochthaͤlters hat eine Menge senkrechter Furchen rund um

dieselbe, wie Fig.

42 sie darstellt, um mittelst derselben das Oel zu dem Dochte gelangen zu

lassen, und hat uͤberdieß noch einen kurzen Stift oder Zapfen t angesezt, welcher in der spiral- oder

schraubenfoͤrmigen Furche r, r, r, etc.

innenwendig in der Roͤhre k, Fig. 40, wie oben

beschrieben wurde, fortschiebt, so, daß, je nachdem man diese Roͤhre auf eine oder auf die

andere Seite dreht, der Dochthaͤlter entweder gehoben oder gesenkt wird. Fig. 41 ist

ein metallner Ring, welcher oben in die Roͤhre k,

Fig. 40,

innenwendig paßt, und innen kegelfoͤrmig zulaͤuft; er dient den Docht

zusammenzuhalten.

An diesem Brenner ist der glaͤserne Rauchfang D

und sein Traͤger E eben so angebracht, wie Fig. 31 und

34; und

da lezterer mittelst einer Feder- oder Schrauben-Roͤhre, e oder k, an der

aͤußeren Roͤhre K, Fig. 40, befestigt ist,

so muß, wenn er rechts oder links gedreht wird, die aͤußere Roͤhre K folglich mitgedreht, und dadurch der Docht gehoben

oder gesenkt werden. Fig. 45, 46, 47 und 48, zeigt die Theile,

welche unser kegelfoͤrmiges Schrauben-Knie bilden, in verschiedenen

Lagen. Fig.

45 ist ein Theil der Roͤhre, welche aus dem Behaͤlter A, Fig. 31, hervortritt mit

dem Theile a des Kniees an demselben. Dieser Theil ist

nach Außen an seinem Ende kegelfoͤrmig, und so gebildet, daß er genau in den

kegelfoͤrmigen Theil der kurzen Schrauben-Roͤhre a, welche an den Brennern B,

Fig. 31,

H, Fig. 34 und I, Fig. 38 und 39 befestigt

ist, paßt. Diese Roͤhre, Fig. 45, hat noch

uͤberdieß eine hervorstehende Schulter bei uu, fuͤr den inneren Theil des Schrauben-Ringes a

Fig. 46 und

47, um

gegen denselben zu druͤken, und da dieser Ring außen auf die kurze

kegelfoͤrmige Roͤhre a, Fig. 34, 38 und 39, aufgeschraubt ist,

entweder durch seine gezaͤhnelte Kante, oder mit der Schraubgabel Fig. 53, deren

Arme man in seine zu dieser Absicht in der gezaͤhnelten Kante angebrachten

Ausschnitte v, v einsezt, so werden dadurch die

konischen Theile des Knies a in genaue Beruͤhrung

gebracht, und die Verbindung wird hinlaͤnglich sicher. Fig. 52 zeigt in

punktirten Linien eine Anwendungs-Art unserer eifoͤrmigen Reverberen,

welche das Licht nur in einer Richtung (wie unten beschrieben wird)

zuruͤkwerfen, an irgend einer Lampe mit einem oder mit zwei runden oder flachen Dochten.

Die Zeichnung Nr. 5 Tab. VI. stellt eine Art und Weise dar, wie man einen unserer

Brenner mittelst unsers kegelfoͤrmigen Schrauben-Knies an einem

uͤber der Lampe befindlichen Oelbehaͤlter anbringen kann. A, Fig. 1, zeigt einen

Brenner mit zwei flachen Dochten, mit seiner Luftroͤhre und mit dem Register,

dem glaͤsernen Schornsteine und dem Traͤger, wie diese bereits

beschrieben wurden. Er ist an der Roͤhre B

mittelst des besagten kegelfoͤrmigen Schrauben-Kniees befestigt. Diese

Roͤhre B laͤßt sich auf der inneren

Roͤhre C, welche von dem Oelbehaͤlter D herabsteigt, auf- und abwaͤrts schieben.

C wird vor dem Herabfallen durch einen Einschnitt

ε in der Metallfeder E, welche an dem Oelbehaͤlter befestigt ist, gesichert, indem

dieser Einschnitt das Metallstuͤk b, welches in

der Mitte eine Oeffnung hat, und die Feder E

durchlaͤßt, aufnimmt. Diese innere Roͤhre C hat bei c eine kegelfoͤrmige Klappe

von gewoͤhnlicher Form, und die aͤußere Roͤhre B hat eine Metallplatte, welche durchloͤchert und

bei d befestigt ist: diese nimmt den Schenkel oder Fuß

der konischen Klappe auf, und hebt folglich die Klappe selbst, wenn die

Roͤhre B in die in der Zeichnung vorgestellte

Lage hinaufgeschoben wird, und laͤßt hiedurch das Oel aus dem

Behaͤlter D zur Lampe oder zum Brenner A fließen. Eine halbzillndrische Roͤhre f, welche unten geschlossen, oben aber offen ist, ist an

der Seite der aͤußeren Roͤhre B befestigt,

und steht mit der inneren Seite derselben mittelst einer Oeffnung m in Verbindung, um der Luft Zutritt zu gestatten, und

das Oel fließen zu lassen. Der Behaͤlter D hat

einen Sperrhahn, F, mit einem Trichter, durch welchen er

gefuͤllt werden kann, wenn die Klappe, c,

geschlossen ist, was durch Herabziehen der Roͤhre B und des Brenners A zugleich mit demselben in die durch die

punktirten Linien angezeigte Lage geschieht; ehe man diese Klappe durch das

Hinaufschieben des Brenners A und der Roͤhre B in die vorige Lage oͤffnet, muß der Hahn

geschlossen werden. Der Behaͤlter D wird von der

Platte G getragen, welche an dem metallnen Schornsteine

H befestigt ist, dessen oberer Theil zwei metallne

Haken gg fuͤhrt, mittelst welcher die ganze

Lampe an der Querstange J aufgehaͤngt wird. Zwei

Einschnitte, hh, an jeder Seite des metallnen

Schornsteines H nehmen die Arme der Gabel i auf, welche den glaͤsernen Schornstein der

Lampe traͤgt, wenn die Lampe abgenommen wird, und zugleich den

Behaͤlter D mit dem metallnen Schornsteine

verbindet.

Zwei Haken kk, Fig. 2. mit einem Loche an

dem unteren Ende derselben zur Aufnahme des kniefoͤrmigen Schraubenhakens der

Fluͤgel-Reverberen sind gleichfalls an dem besagten metallnen

Schornsteine befestigt, wenn diese Fluͤgel-Reverberen an der Lampe,

wie L in Fig. 1 sie darstellt,

gebraucht werden sollen: diese Reverberen werden dann auf die in Nr. 1, Fig. 1, 2

beschriebene Weise gestuͤzt. Wenn man eine kreisfoͤrmige Reverbere

anbringen will, so wird diese von einem kreisfoͤrmigen Ranfte oder

Vorsprunge, der, wie die punktirten Linien zeigen, und wie in Nr. 2 Fig. 1. beschrieben wurde,

um den metallnen Schornstein laͤuft, getragen. Wenn die Lampe

angezuͤndet werden soll, muß der Brenner in die, durch die punktirten Linien

in der Figur angezeigte, Lage herabgezogen werden, und ein zweiter Einschnitt ε in der Feder E

faͤllt dann in das Loch der Platte b, und

haͤlt diese in ihrer Lage. Druͤkt man E

gegen die Roͤhre B, so wird b wieder los, und der Brenner kann, nach Belieben, auf

und abwaͤrts gezogen werden.

Fig. 2 auf

derselben Tafel zeigt den metallnen Schornstein H; G ist

die Platte, welche den Oelbehaͤlter stuͤzt, und von den zwei Haken kk getragen wird, welche, unter der Platte G hervortretend, wieder an jeder Seite des metallnen

Schornsteines aufsteigen, bis sie oben in zwei Haken, kk, sich enden, welche in zwei Einschnitte passen, die zur Aufnahme

derselben in dem oberen Theile des metallnen Schornsteines H angebracht sind, wodurch die Platte G

entfernt werden kann, wenn man eine kreisfoͤrmige Reverbere aufsezen will,

und zur Aufnahme des Behaͤlters D wieder

angebracht werden kann. Bei h zeigt sich einer jener

Einschnitte, der zur Aufnahme der Gabel i bestimmt ist,

und bei ll sind zwei Haken, welche durch

Loͤcher laufen, die in den Fluͤgel-Reverberen zur Aufnahme

derselben angebracht sind, und auf welchen Haken die Reverberen mit ihren

zunaͤchst an dem metallnen Schornsteine stehenden Enden ruhen.

In Fig. 3 ist

D der Oelbehaͤlter mit seinem Sperrhahne,

seiner herabsteigenden Roͤhre C, und seiner

Klappe c, und E die Feder

mit ihren beiden Einschnitten e und ε.

In Fig. 4.

stellt A den Brenner der Lampe mit seinen beiden Dochten

und mit der Luftroͤhre dar. a ist das

kegelfoͤrmige Schraubenknie an der Roͤhre B, mit einem hervorstehenden Stuͤke b,

welches in der Mitte eine Oeffnung hat, durch die die Feder E

Fig. 1 und

3

laͤuft; mit einer durchloͤcherten Platte d, um den Stoͤpsel der Klappe c, Fig. 1 und 3, zu tragen;

und mit einer halb zilindrischen Roͤhre f, die

unten geschlossen, oben offen und an B fest

angeschlossen ist. Diese Roͤhre f steht mit der

Roͤhre B mittelst einer Oeffnung m in Verbindung, um der Luft den Zutritt zu gestatten,

und das Oel in dieser halbzilindrischen Roͤhre oder Cisterne f aufsteigen zu lassen.

Der gegenwaͤrtige Beschluß dieses

Patentes erschien erst im Mai-Stuͤke des technical Repository von Hrn. Gill. Nachdem wir nun im Allgemeinen

das Hauptsaͤchliche unserer Verbesserungen in dem genauesten Detail

beschrieben haben, bleibt uns nur noch uͤbrig, den geometrischen Bau der Form

der Reverberen zu zeigen, damit sie ihrem Zweke vollkommen entsprechen, d.h. jene

Lichtstrahlen der Flamme der Lampe, welche sonst verloren gehen wuͤrden, oder

wenigstens den groͤßten Theil derselben so zuruͤkwerfen, verbreiten

und vertheilen, daß die Oberflaͤche oder der ganze Umfang des zu

beleuchtenden Raumes so gleichfoͤrmig als moͤglich erleuchtet wird. Da

die Art und Weise, wie dieß in jedem einzelnen Falle zu geschehen hat, nothwendig

von der jedesmaligen Form und von dem Umfange der zu beleuchtenden Flaͤche

oder des zu beleuchtenden Raumes abhaͤngt, so ist alles, was hier geschehen

kann, dieß, daß man so klar als moͤglich die Grundsaͤze aufstellt,

nach welchen die Reverberen im Allgemeinen eingerichtet seyn muͤssen, und

dann einige Beispiele zur Anwendung derselben auf die gewoͤhnlichsten

Faͤlle vortraͤgt. Es sey L. in Fig. 5. Tab. VI

Nr. 6. die Flamme der Lampe; AB die Weite der

Oberflaͤche oder des zu beleuchtenden Raumes (welchen wir im vorliegenden

Falle als eine horizontale Flaͤche betrachten); RQ die brauchbare Weite der Reverbere, welche uͤber der Lampe L so angebracht werden soll, daß sie alle jene

Lichtstrahlen auffaͤngt, welche sonst unnuͤz verloren giengen, oder

wenigstens so viele derselben, als nur immer moͤglich ist; R die naͤchste und Q

die weiteste brauchbare Entfernung irgend eines Theiles der Reverbere von der

Lampen-Flamme L, so muͤssen, nach den

bereits aufgestellten Grundsaͤzen, jene Strahlen der Lampe, welche auf R fallen, als den naͤchsten Punkt der Reverbere,

nach B, als den weitesten Punkt der zu beleuchtenden

Flaͤche hingeworfen, und jene Strahlen, welche auf Q fallen, als den weitesten Punkt der Reverbere, auf A, als den naͤchsten Punkt der zu beleuchtenden

Flaͤche, oder gerade unter die Lampe zuruͤkgeworfen werden. Man ziehe also LR und LQ, und

RB und QA.

Da nun die Einfalls- und Zuruͤkprellungs-Winkel einander gleich

sind, so ist offenbar, daß, wenn wir durch R eine gerade

Linie ziehen, pq, und durch Q eine andere Gerade az, so daß der

Winkel LRp gleich ist dem Winkel BRq, und der Winkel LQaEs ist offenbar, daß

im Originale die Linie LQ nicht gezogen

ist; und so alle folgende von L ausgehende

Linien, wir ließen sie daher in unserer Kopie in punktirten Linien ziehen.

A. d. Ueb. gleich dem Winkel AQz diese Linien qp und az Tangenten der krummen Linie seyn werden, welche

die Reverbere bildet, und zwar auf den Punkten R und Q. Man ziehe demnach die Linien pq und az als

Tangenten auf diese Punkte, und die Richtungen, in welchen sie mit der krummen Linie

der Reverbere auf diesen Punkten zusammentreffen, geben folglich auch die lezteren.

Um nun die Richtung der Krummen der Reverbere an einer gehoͤrigen Anzahl von

Zwischenpunkten zu bestimmen, z.B. an vieren, und darnach im Stande zu seyn, die

gehoͤrige Krumme durch diese Punkte zu fuͤhren, ziehe man so viele

gerade Linien LS, LU, LW und LY, so, daß die Winkel RLS, SLU, ULW, WLY, und YLQ unter sich gleich sind, oder so, daß der ganze

Winkel RQL durch die Linien LS, LU, LW, und LY, in gleiche Theile getheilt wird. Man theile die gerade Linie AB in gleiche Theile auf eben so vielen Punkten

zwischen A und B,

naͤmlich auf vier, in C, D, E und F, und ziehe SF, UE,

WD und YC. Man ziehe ferner noch die

Geraden rs, tu, vw, und xy durch die dazugehoͤrigen Punkte S, U, W, und Y, so, daß der

Winkel rSL gleich ist dem Winkel sST, der Winkel TUL gleich ist dem Winkel uUE, der

Winkel vWL gleich ist dem Winkel wWD, und der Winkel xYL gleich ist dem Winkel yYC, so werden

die respektiven Linien rs, tu,

vw, und xy, wenn sie gezogen werden, mit

der erfoderlichen krummen Linie der Reverbere RQ

an jenen respektiven Zwischenpunkten S, U, W und Y zusammentreffen, durch welche die erfoderliche Krumme

RQ sich folglich leicht aus freier Hand wird

ziehen lassen. Wenn wir die ganze beleuchtete Flaͤche uns als

kreisfoͤrmig denken, oder als uͤberall gleichfoͤrmig von der

Lampe entfernt, so wird die Reverbere offenbar eine Figur haben muͤssen,

welche durch Umdrehung der Krummen RQ um LR, als ihre Achse, entsteht, wie bei der

kreisfoͤrmigen Reverbere Q in Fig. 30, Tab. V. Nr. 4.

der beigefuͤgten Zeichnung. Wenn, in einem anderen Falle, der zu beleuchtende

Raum von der Art ist, daß man die Strahlen nur in der Richtung von B von der Lampe zuruͤkgeworfen haben will, dann

ist die eigentliche Form der Reverbere die eines Hutes, welche durch die Umdrehung

der Krummen RQ um die Linie LB als ihre Achse, wie in Fig. 20, entsteht, in der

Zeichnung der Tab. V. Nr. 3. Wenn man sich auf diese Weise ein Paar solide Muster

oder Model von gehoͤriger Form gebildet hat, naͤmlich einen

fuͤr die aͤußere oder konvexe Oberflaͤche, und den anderen

fuͤr die innere oder konkave der Reverbere, so kann man sie mit einer

gehoͤrigen Flugpresse, wie diese bereits haͤufig bei Fertigung der

Reverberen von verschiedener Form und bei anderen aͤhnlichen Operationen, wo

duͤnne Metall-Platten, wie z.B. Bleche fuͤr Beken, in

verschiedene konvexe, konkave und zugleich erhabene und vertiefte Formen getrieben

werden, gewoͤhnich angewendet wird, abdruͤken. Auf Tab. VI. Nr. 6. ist

QQ in Fig. 6 ein Durchschnitt

einer solchen kreisfoͤrmigen Reverbere, wie diese bereits in Fig. 16, Nr. 2, und Fig. 30, Nr.

4. beschrieben wurde, und hier, wie in der lezteren dieser beiden Figuren, an einer

Smethurst und White's Patent-Lampe angebracht gedacht wird. In der

gegenwaͤrtigen Figur sind die verschiedenen mit aaa bezeichneten Linien die geraden Strahlen der Lampe, so wie sie aus der Flamme A aufsteigen; c, c, c, jene

Strahlen der Lampe, welche auf den Reflektor QQ

auffallen; und d, d, d, bezeichnen die Richtung, welche

diese Lichtstrahlen nehmen, nachdem sie zuruͤkgeworfen wurden: woraus

gleichfalls erhellt, daß jene Lichtstrahen, welche auf die der Flamme am

naͤchsten liegenden Theile der Reverbere fallen, diejenigen sind, die am

weitesten zuruͤkgeworfen werden, und umgekehrt.

QQ in Fig. 7 derselben Tafel

zeigt einen Durchschnitt einer anderen kreisfoͤrmigen Reverbere, welche mit

der vorigen analog ist, aber dadurch sich von derselben unterscheidet, daß sie zur

Beleuchtung eines kreisfoͤrmigen Raumes von begraͤnztem Umfange

bestimmt ist, so, daß also die Entfernung, bis auf welche sie die am weitesten

entfernten Lichtstrahlen zuruͤkwerfen muß, gleichfalls begraͤnzt ist,

und der Grad der Beleuchtung auf diesem begraͤnzten Raume folglich

erhoͤht werden kann.

In Fig. 8

derselben Tafel sind mn, m 1

n, m 2 n und m 3 n vier Durchschnitte verschiedener Reflektoren,

welche, nach der Weite, in welche sie die Lichtstrahlen werfen sollen, verschieden

gekruͤmmt sind.

QQ in Fig. 9 derselben Tafel

stellt den Durchschnitt einer Reverbere dar, welche so gebaut ist, daß sie die

Lichtstrahlen beinahe senkrecht zuruͤkwirft, oder vielmehr in einer etwas

konvergirenden Richtung. Sie laͤßt sich bei solchen Lampen anwenden, welche

zur Erleuchtung von Treppen und dergleichen oben in dem Treppen-Raume

aufgehangen werden. In diesem Falle ist ein glaͤserner Schornstein eben nicht

nothwendig, man kann einen kleinen metallnen Schornstein F oben an der Reverbere anbringen, und die ganze Vorrichtung an einem

gekruͤmmten Drahte f, f, f,

aufhaͤngen.

B in Fig. 10 derselben Tafel

ist eine bequeme Form einer Reverbere fuͤr eine Kutschen-Lampe, in

welcher der Mittelpunkt

des erleuchteten Raumes sich unter einem Depressions-Winkel von

ungefaͤhr 45° von der Lampe befindet.

Tafeln