| Titel: | Ueber gewisse Verbesserungen im Baue der Oefen für Kessel von allen Formen, und in der Methode, dieselben zu heizen, wodurch sowohl Ersparung an Brennmateriale, als Verbrennung des Rauches bezwekt wird, und worauf J. Wakefield, Maschinist zu Manchester in der Grafschaft Lancaster, am Ancoats-Plaze unter dem 6. Juni 1820 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XL., S. 304 |

| Download: | XML |

XL.

Ueber gewisse Verbesserungen im Baue der Oefen für Kessel von allen Formen, und in der Methode, dieselben zu heizen, wodurch

sowohl Ersparung an Brennmateriale, als Verbrennung des Rauches bezwekt wird, und worauf J. Wakefield, Maschinist zu Manchester in der Grafschaft Lancaster, am Ancoats-Plaze unter dem 6. Juni 1820 ein Patent erhielt.

In dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. Nr. 240. Mai 1822. S. 321.

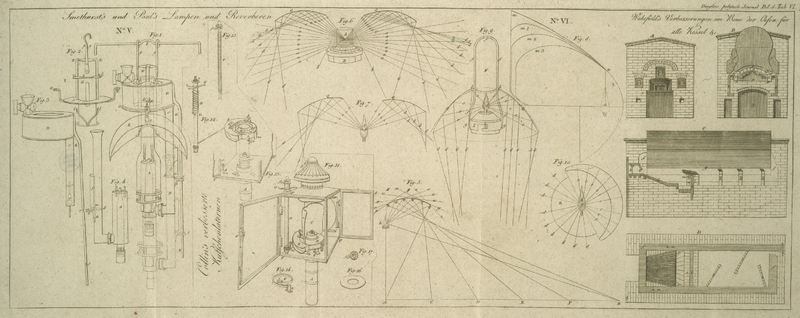

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Wakefiel über Verbesserungen im Baue der Oefen für Kessel.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde

in den Abbildungen.

aaa ist die Brust (die man auch oͤfters die

Bruͤke nennt) hinter dem Feuer: sie hilft die Flamme und die erhizte Luft,

waͤhrend diese vom Feuer weg in die Zuͤge steigen, aufwaͤrts

treiben, und in innigste Beruͤhrung mit dem Boden des Kessels bringen. Sie

findet sich an vielen Oefen fuͤr Kessel, die auch nur mit einiger Umsicht

gebaut sind. Die besagte Brust laͤuft von einer Seite bis an die andere quer

uͤber, und ist parallel mit der Vorderseite des Ofens. bbbbbb sind die Daͤmmer hinter der Brust

a, welche, so wie diese Brust selbst, die Flamme und

die erhizte Luft aufzuhalten streben, damit diese desto mehr Zeit gewinnen, ihre

Hize dem Kessel mitzutheilen. Vor dem Datum dieses Patentes pflegte ich die

Daͤmmer hinter der Brust in rechten Winkeln auf die Seiten des Bettes (oder

Grundes des Zuges) anzubringen; gegenwaͤrtig lasse ich aber den

Daͤmmer, welcher zunaͤchst an der Brust steht, von dieser sich

entfernen, so wie er von der Seite hervortritt, die entfernteren Daͤmmer

lasse ich aber der Brust sich naͤhern, wie D

zeigt. Diese Daͤmmer erstreken sich von der Seite an etwas uͤber die

mittere Laͤngenlinie des besagten Bettes. Die oben beschriebene Neigung

derselben gegen die Brust laͤßt sie ihren Zwek besser erfuͤllen, als

wenn sie unter rechten Winkeln auf die Seiten da stehen, und dieß ist eine der

Verbesserungen, worauf ich mein Patent erhielt. Wenn der Kessel bedeutend lang ist,

so kann die Zahl dieser Daͤmmer auf vier, fuͤnf, ja sogar bis auf

sechs vermehrt werden. cc ist die

Kruͤmmung. Diese Kruͤmmung, welche auf der Brust a ruht, und von derselben weg uͤber das Feuer

hervorragt, hindert die Entweichung des noch unverzehrten Rauches, welcher sonst zu

schnell zugleich mit der erhizten Luft (die waͤhrend ihres Durchganges durch

das Feuer ihren Sauerstoff verlor, und nicht mehr laͤnger im Stande ist

Verbrennung zu unterhalten) in den Zug hinausfahren, und durch denselben entweichen

wuͤrde, ohne seine Schuldigkeit gethan zu haben. Der auf diese Weise

zuruͤkgehaltene Rauch stoͤßt aber hier zugleich wieder auf frische

Luft, welche durch die Luftzuͤge mmmmmmm,

welche weiter unten beschrieben werden sollen, herbeigefuͤhrt wird, wird in

das Feuer zuruͤkgeworfen, und findet auf diese Art dort Oxigen genug zu

seiner Verbrennung. dddddd sind die

gewoͤlbten Seiten des Ofens, welche aus dem Boden desselben aufsteigen, gegen

den Mittelpunkt des Ofens sich gegeneinander neigen, und so, gegen die

gewoͤhnliche Weise, den Ofen an seinem Boden weiter machen. Durch diese

Vorrichtung wird die Flamme und der Rauch waͤhrend des Aufsteigens (durch den

mit ihnen zugleich in die Hoͤhe fahrenden Stromm der erhizten Luft)

gezwungen, etwas quer durch das Feuer und an dem Boden des Kessels hinzulaufen,

statt daß sie, wie sonst, auf einmal in gerader Linie nach dem Zuge hingiengen; auf

diese Weise wird die Temperatur des Rauches erhoͤht, und derselbe dadurch in

einen Zustand versezt, in welchem er sich, wenn er noch irgendwo unzersezte Luft

trift, theilweise waͤhrend seines schnellen Durchganges durch das Feuer

entzuͤnden kann. Diese Verbesserung habe ich vor dem Datum dieses Patentes,

aber oͤffentlich, zuerst eingefuͤhrt, und mache daher keinen

Patent-Anspruch auf dieselbe. Der Kuͤrze wegen werde ich diese

gewoͤlbten Seiten geradezu die Woͤlbung (the

curves) nennen. eeee sind die

Fuͤße (jambs) welche hinten an dem inneren oder

hinteren Ende des Rostes an den Seiten des Ofens hervortreten, dicht an der

Seitenwoͤlbung ddd, und senkrecht von der

Spize derselben bis auf den Boden des Ofens. Diese Fuͤße unterstuͤzen

die Wirkung der Seitenwoͤlbung, indem sie die Flamme von der Seite her

zwingen durch das Feuer durchzugehen, ehe sie in den Zug entweichen kann. ffffff sind die Zuͤge. Ich baue meine

Seitenzuͤge (diejenigen naͤmlich, welche an den Seiten des Kessels

umher ziehen) am Grunde weiter, und oben enger (siehe B)

als gewoͤhnlich, und gebe hiedurch dem Ruße mehr Spielraum, sich auf dem

Boden anzulegen, damit er den Zug nicht verlegt, und druͤke die heiße Luft,

waͤhrend sie zum Schornsteine hinauszieht, in dem oberen horizontalen Theile

des Zuges, der gerade uͤber denjenigen Theil des Kessels hinzieht, der von

der unmittelbaren Einwirkung des Feuers am meisten entfernt ist, desto dichter an

die Seiten des Kessels. Da ich indessen die Zuͤge schon vor dem Datum des

Patentes, auf diese Weise oͤffentlich baute, so nehme ich sie nicht als

Patent-Recht in Anspruch, und wuͤnsche nur die Aufmerksamkeit des

Erbauers eines solchen Ofens auf diesen Umstand hingelenkt zu haben, indem er dazu

beitraͤgt, den Zwek eines gut gebauten Ofens zu foͤrdern. gg ist der Kessel. hh der Rost. Ich lege die Stangen des Rostes an ihrem hinteren Ende weiter

auseinander, und an ihren vorderen naͤher zusammen, als gewoͤhnlich,

wo sie in der Regel parallel liegen. Ich war der Erste, der diese Verbesserung an

dem Roste vornahm, nehme dieselbe aber nicht als Patentrecht in Anspruch, da ich sie

vor dem Datum des Patentes bekannt machte. Der Vortheil, der durch diese

Verbesserung entsteht, ist folgender. Da die Roststangen vorne naͤher an

einander liegen, so ist weniger Gefahr dabei, daß die kleineren Kohlen, wenn das

Feuer angeschuͤrt wird, durchfallen; sie werden uͤberdieß noch

zusammenpaken (coke), ehe sie auf dem Roste nach hinten

zuruͤk gestoßen werden, und da die Stangen an diesem hinteren Theile des

Rostes weiter von einander stehen, lassen sie desto mehr Luft durch, und man darf um

so weniger besorgen, daß die Kohlen durchfallen, da sie auf dem vorderen Theile des

Rostes eher zu groͤßeren Massen zusammengeflossen sind, als sie das weitere

Hintertheil desselben erreichen. Ich habe aber zeither eine andere Verbesserung angebracht, die einen

Theil des gegenwaͤrtigen Patentrechtes ausmacht. Statt daß ich

naͤmlich alle Stangen des Rostes so lege, daß sie nach hinten zu immer weiter

voneinander stehen, als vorne, wie die Zeichnung in D

ausweiset, lege ich jezt drei bis sechs (je nachdem der Rost breit ist) an jeder

Seite des Ofens parallel nebeneinander, und nur die mittleren so, wie sie in der

Zeichnung dargestellt sind. Die Ursache, warum ich drei, vier, oder mehrere Stangen

an jeder Seite parallel neben einander lege, ist diese, damit die Zaͤhne des

Instrumentes, welches ich die Rost-Harke nenne, (grate-rake, und welches weiter unten beschrieben wird), sich frei

zwischen den Stangen des Rostes an den Seiten des Ofens bewegen koͤnnen.Es ist offenbar, daß diese Bemerkungen

uͤber den Bau des Rostes nur fuͤr Steinkohlenfeurung passen

koͤnnen. A. d. Ueb.

iii sind Thuͤren, welche die horizontalen

Zuͤge oͤffnen, wenn dieselben gereiniget werden sollen. kk ist die Ofenthuͤre (das

Schuͤrloch). ll sind Oeffnungen fuͤr

die Stangen, durch welche die Schieber oder andere Vorrichtungen die Oeffnungen,

durch welche die aͤußere Luft, in die Luftzuͤge oder in die unten zu

beschriebenen Blaßbalge zugelassen wird, oͤffnen, oder schließen. mmmmmmm sind Luftzuͤge oder Geblaͤse

auf die Brust a unter dem Gewoͤlbe cc, welche aus dem queren Luftzuge 11 frische Luft

herbeifuͤhren, um Sauerstoff zur Entzuͤndung des Rauches zu liefern,

welcher sonst unversehrt durch die Zuͤge abgehen wuͤrde. Dieser

lezteren koͤnnen nun so viele da seyn, als man braucht, ihre Oeffnungen

koͤnnen enger oder weiter seyn, oder man kann statt mehrerer eine lange

Oeffnung anwenden. mmmm sind

Seiten-Luftzuͤge oder Seitengeblaͤse zu demselben Zweke. 11 ist

der quer laufende Luftzug, der frische Luft aus der Aschengrube erhaͤlt. An

dem oberen Theile dieses Luftzuges befinden sich Oeffnungen (welche ich die Blaͤser (blowers) mmmmmmm nenne), welche die Luft aus dem Luftzuge

in den Ofen gelangen lassen, und frische Luft zur Entzuͤndung des Rauches

herbeifuͤhren, wie oben bemerkt wurde. 2, 2, sind

Seiten-Luftzuͤge, welche Luft aus der Aschengrube erhalten, und sich

mit ihren oberen Enden in die Blaͤser mm

oͤffnen, um an den Seiten des Ofens Luftstroͤme

herbeizufuͤhren, und dadurch Sauerstoff zum Verbrennen des Rauches zu

liefern. Zuweilen habe ich bloß einen von diesen Seitenzuͤgen (mm Fig. D) an jeder

Seite des Ofens, einige Zolle vor dem hintern Ende des Rostes; wenn aber der Ofen

groß ist, so bringe ich noch einen zweiten (nn) zu

jeder Seite und noch weiter vorwaͤrts aus demselben Grunde an. 3 ist die

Aschengrube. Nachdem ich nun (um die gegenwaͤrtige Erklaͤrung

vollkommen verstaͤndlich zu machen fuͤr jeden, auch nur

mittelmaͤßigen, Ofenbaumeister) eine allgemeine Beschreibung eines Ofens

gegeben habe, an welchem jene Verbesserungen, fuͤr welche ich das Patent

erhielt, angebracht sind, gehe ich jezt zur Aufzaͤhlung dieser Verbesserungen

uͤber, und zwar zuerst zu dem Geblaͤse oder den Blaͤsern mm mm mm (Fig. B) und

m (Fig. C). Hier muß ich

bemerken, daß dieses Geblaͤse weit groͤßere Wirkung thut, wenn es

gegen das Feuer gerichtet ist, als wenn Oeffnungen aus dem Querzuge (11) gerade

gegen den Boden des Kessels blasen sollen; denn in dem lezteren Falle wird der

Rauch, wenn er nicht, ehe er bis zur Kruͤmmung (c) hinaufgelangte, stark genug erhizt ist, um entzuͤndet werden zu

koͤnnen, ungeachtet dieses Zutrittes der Luft unverzehrt in den Zug gelangen,

und die gegen den Boden des Kessels gerichteten Luftstroͤme werden nur

Unheil, statt Vortheil, erzeugen, da sie dieselben kuͤhlen. Wenn man ferner

diesem, von solchen an dem Boden des Kessels anschlagenden Luftstroͤmen

herruͤhrenden, Abkuͤhlen dadurch abhelfen will, daß man Ziegel

uͤber die Oeffnungen des Querluftzuges legt, so wird, wenn auch dadurch diese

Luftstroͤme an dem geraden Anprellen gegen den Boden des Kessels gehindert

werden, doch immer noch ein Theil des Rauches unverbrannt entweichen, weil er nicht

gehoͤrig erhizt wurde. Durch die Richtung hingegen, welche ich meinem

Geblaͤse gebe, wird die Luft, welche durch dasselbe in den Ofen gelangt, den

Rauch zuruͤkjagen; dieser wird, nachdem er die Brust erreicht hat,

uͤber die Kruͤmmung muͤssen, und die Richtung der

Luftstroͤme wird, vereint mit dieser, den Rauch in das Feuer

zuruͤktreiben, wo er eine hinlaͤngliche Temperatur erhaͤlt, um

vollkommene Verbrennung und Verwandlung in Flamme, ehe er in die Zuͤge

abgeht, zu sichern. Durch dieses vollkommene Verbrennen wird der Rauch selbst zu

Feuer-Materiale, und erzeugt hiedurch Ersparung an Kohlen. Was Zweitens die schiefstehenden Daͤmmer betrifft (bbb in Fig. C und bbb in Fig. D) so

gestattet der erstere oder vorderste der heißen Luft und der Flamme mit weniger

Unterbrechung durchzugehen, als die mehr ruͤkwaͤrts hinter dem Kessel

befindlichen, indem er der unmittelbaren Einwirkung des Feuers und der uͤber

die Brust und die Kruͤmmung hinschlagenden Flamme naͤher ist; die

hinteren, von dem Feuer mehr entfernten, haben eine entgegengesezte Richtung, damit

sie die Flamme desto kraͤftiger zwingen koͤnnen, ihre Hize an dem von

dem Feuer am weitesten entfernten Theile des Kessels abzusezen. Diese Daͤmmer

sind, (so wie die Brust) mit Kruͤmmungen an ihrem oberen Ende versehen,

welche gegen das Feuer hin, hervorragen, damit sie desto kraͤftiger ihre

Wirkung zu leisten im Stande sind. Drittens sind die

Stangen des Rostes zu jeder Seite desselben parallel gelegt: ihre Vorrichtung wurde

oben so deutlich beschrieben, daß kein Mißverstaͤndniß moͤglich ist.

Obschon aber die Stangen an jeder Seite parallel gegeneinander liegen, so sind sie doch nicht parallel

mit jenen an der gegenuͤberstehenden Seite: denn diese muͤssen

nothwendig an ihrem hinteren Ende von jenen an der anderen Seite sich entfernen, da

die Lage der mittleren Stangen es nicht anders gestattet. Viertens: die Rost-Harke. Sie sieht etwas dem Werkzeuge gleich, von

welchem sie den Namen fuͤhrt, und besteht aus einer eisernen Querstange am

Ende eines langen und hinlaͤnglich starken eisernen Stiels. Diese Querstange

ist mit drei oder sechs eisernen Zaͤhnen versehen (nach der Groͤße des

Rostes) deren Entfernungen voneinander mit jenen Stangen des Rostes und ihrer

vertikalen Lage im Verhaͤltniße steht, und die so lang sind, daß, wenn diese

Querstange so eingebracht wird, daß sie die untere Seite der Stangen des Rostes

beruͤhrt, diese Zaͤhne drei Zoll und daruͤber uͤber die

obere Seite derselben emporragen. Der Kopf dieser Harke (diese Querstange

naͤmlich mit ihren Zaͤhnen wird, wenn sie gebraucht wird,

ungefaͤhr ein Drittel von dem hintern Ende der Roststangen angesezt; die

Zaͤhne werden dann zwischen den Stangen des Rostes in das Feuer

durchgeschlagen, und wenn sie ruͤkwaͤrts gestoßen werden, schieben sie

die bedeutendsten, auf dem Rostwagen liegenden, Kokes auf das hintere Ende des

Rostes zuruͤk, wo ich sie liegen lasse, bis ich das Feuer nachschuͤre

oder neu anschuͤre. Ich unterhalte das Feuer auf folgende Weise. Nachdem ich,

wie gesagt, das Feuer, welches an den beiden Seiten des Ofens auf den parallelen

Stangen des Rostes lag, gegen das hintere Ende dieser Stangen zuruͤkgeschoben

habe, breite ich das Feuer auf der Mitte des Rostes gegen die Seiten und nach der

Brust hin aus, und bringe dann frisches Feuer-Materiale auf die Mitte des

Rostes. Auf diese Weise unterhalte ich die Flamme an den Seiten des Rostes, wo sie

unter der Woͤlbung (ddd) aufsteigt,

heruͤberschlaͤgt, und den Rauch erhizt und entzuͤndet, welcher

allzeit bei dem Nachschuͤren sich am haͤufigsten entwikelt. Diese Harke wird auf

einer Walze hin und hergeschoben, ganz so, wie der gewoͤhnliche

Schuͤrer, dessen man sich seit laͤngerer Zeit bedient, um die

Zwischenraͤume zwischen den Stangen des Rostes zu oͤffnen, und Luft zu

dem Feuer gelangen zu lassen. Zuweilen jedoch, wenn der Ofen so groß ist, daß

mechanische Beihuͤlfe noͤthig wird, haͤnge ich die Zapfen der

besprochenen Walze in senkrechte Falzen, so, daß die Walze mittelst eines Hebels

gehoben oder gesenkt werden kann, und an einem Ende der Walze bringe ich ein Zahnrad

an, welches von einem Triebstoke getrieben wird, der entweder durch die Hand, durch

eine Kurbel oder irgend eine schikliche Vorrichtung in dem Vorhause in Bewegung

gesezt wird, oder ich bediene mich anderer wohlbekannter mechanischer

Huͤlfsmittel um Achsen zu heben oder zu senken. In diesem Falle ist der

Ruͤken des Stiels der Harke gezaͤhnt, und greift ihn ein an der Walze

(oder an der, statt dieser, vorhandenen Achse) befindliches Zahnrad, so daß, wenn

die Walze umgetrieben wird, die Harke dadurch mit fortgerissen wird. Die Ursache,

warum die Harke so eingerichtet seyn muß, daß sie steigt und faͤllt, ist, um

ihre Zaͤhne zwischen den Stangen des Rostes durchzubringen, und dieselben

herauszubringen, oder hinabzuziehen, nachdem sie das auf den parallalen Stangen des

Rostes an der Seite befindliche Feuer zuruͤkgeschoben haben, oder, statt

eines gesammelten Ruͤkens am Stiele der Harke bediene ich mich irgend eines

andern mechanischen gewoͤhnlich gebraͤuchlichen Mittels, wodurch eine

genaue abwechselnde Bewegung an irgend einem aͤhnlichen Apparate

hervorgebracht wird. Meine Verbesserungen beziehen sich indessen nur auf diese

Harke, und nicht auf die Art und Weise sie zu heben oder zu senken, vorwaͤrts

oder ruͤkwaͤrts zu schieben, was auf mehrere den Mechanikern

wohlbekannte Weisen geschehen kann. Wenn der Ofen groß ist, so bediene ich mich zuweilen zweier

Querstangen mit Zaͤhnen auf demselben Stiele parallel neben einander, und 6

bis 7 Zoll und daruͤber von einander, und zuweilen, wenn der Ofen sehr groß

ist, habe ich fuͤr jede Seite des Rostes eine eigene Harke. Fuͤnftens: die Art der Feuerung, die zur

Erlaͤuterung des Gebrauches der Harke so umstaͤndlich beschrieben

wurde, daß hier nur wenig mehr zugesezt werden darf. Wer nur immer mit der

Behandlung der Kessel-Oefen bekannt ist, weiß, daß nach der

gewoͤhnlichen Methode bei dem Nachschuͤren das Feuer so ziemlich

gleichfoͤrmig uͤber die Stangen des Rostes ausgebreitet wird; wenn man

aber dieses Verfahren nicht aufgibt, und das meinige, welches ich oben beschrieben

habe, dafuͤr annimmt, wird man von meinen Verbesserungen nie vollen Vortheil

ziehen koͤnnen; jeder faͤhige Arbeiter wird aber sehr leicht im Stande

seyn, meine Verbesserungen auf Kessel von andern Formen nach Umstaͤnden

anzuwenden. Wenn der Boden des Kessels kreisfoͤrmig, und vorzuͤglich

wenn er klein ist, dann koͤnnen die Daͤmmer bbb wegbleiben. Was endlich leztens meine Zuͤge und andere Theile an dem Ofen betrifft, welche

eine besondere Form von Ziegeln noͤthig haben, so halte ich es fuͤr

viel besser den Thon in den gehoͤrigen Moͤbeln vor dem Brennen zu

formen, statt daß man die gebrannten Ziegel erst in die verlangte Form haut. Denn

dadurch wird nicht bloß dem Erbauer des Ofens Zeit und Muͤhe erspart, sondern

er gewinnt auch den Vortheil, daß er nicht Gefahr laufen darf, die Ziegel zu

sprengen. Ueberdieß bin ich der Meinung, daß die Feuerseite der Ziegel von was immer

fuͤr einer Form dem Feuer weit laͤnger zu widerstehen vermag, als eine

neue Flaͤche an denselben, die man durch Zuhauen oder Absaͤgen erzeugt

hat, und Oefen aus Ziegeln erbaut, welche vor dem Brennen die gehoͤrige Form

erhielten, werden laͤnger dauern ohne einer Ausbesserung zu beduͤrfen,

als solche, die auf die gewoͤhnliche Weise erbaut wurdenWir glauben unsere hochdeutschen Landsleute

auf diese sehr richtige Bemerkung des Hrn. Wakefield nicht genug aufmerksam machen zu koͤnnen: unsere

nieder deutschen Landsleute verstehen das Ziegelbrennen hundertmal besser

wie wir, und selbst besser als die Englaͤnder. Ob unsere Maurer und

Baumeister mit der Bemerkung des Hrn. Wakefield

zufrieden seyn werden, wissen wir nicht; denn die ersteren

vertaͤndeln gern ihre Zeit mit Steinpiken, die lezteren aber das Geld

des Bauherrn, und wollen durchaus nicht, daß irgend eines ihrer Meisterwerke

lang dauere, damit man ihrer huͤlfreichen Hand bald wieder

beduͤrfe. A. d. Ueb.. Dieß gilt, wie es sich von selbst

versteht, nur von Oefen, welche Ziegel erfodern; denn meine uͤbrigen

Verbesserungen lassen sich auch auf solche Oefen anwenden, zu welchen Eisen oder

anderes Metall oder andere Materialien angewendet werden, wie zuweilen bei Kesseln

fuͤr Dampfboͤthe der Fall ist.

Tafeln