| Titel: | Bericht des Hrn. Baillet über gebohrte Brunnen (puits ardésiens) und über die Sucher der HHn. Beurrier, Quellen-Sucher zu Abbeville, Dptt. de la Somme: der Société d'Émulation pour l' Industrie nationale im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste vorgetragen. |

| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. L., S. 401 |

| Download: | XML |

L.

Bericht des Hrn. Baillet über gebohrte Brunnen (puits ardésiens) und über die SucherUeber die Sucher, (instruments de sondage) kommt nichts vor; nur

uͤber Roͤhrenbohrer. A. d. Ueb. der HHn. Beurrier, Quellen-Sucher zu Abbeville, Dptt. de la Somme: der Société d'Émulation pour l' Industrie nationale im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste vorgetragen.

Aus dem Bulletin dieser Gesellschaft. Maͤrz 1822. S. 73. Frei uͤbersezt.

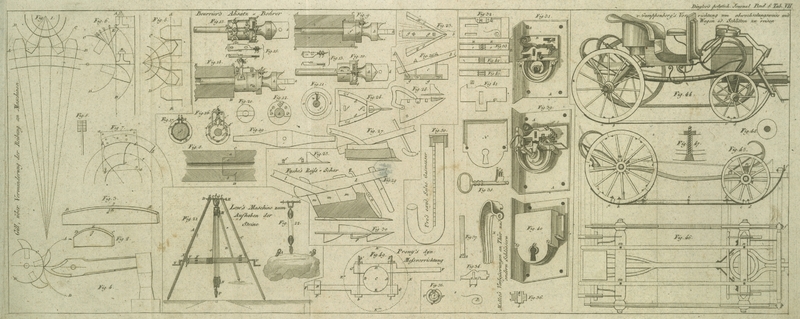

Mit Abbildungen auf Tab. VII.

Baillet über gebohrte Brunnen.

Die Kunst, das Wasser unter der Erde mittelst des Suchers oder

Erdbohrers aufzufinden, dasselbe auf die Erde und selbst uͤber diese hinauf zu

foͤrdern, ist seit langer Zeit in Europa und in Amerika bekannt.

BelidonScience des Ingénieurs Liv. IV. Ch. 12.

A. d. O. hat, vor beinahe hundert Jahren schon, den gebohrten

Brunnen des Klosters St. Andre, anderthalb franz. Meilen von Aire, beschrieben,

dessen Wasser 4 Mêtres „(beinahe 3 Klafter)“

uͤber die Straße stieg, und in jeder Stunde mehr als 100 Tonnen Wasser

gab.

Fuͤnfzig Jahre vorher hat CassiniVergl. Mém. de

l' Acad. r. d. Scienc. d. Paris, 1666. und Bern. Ramazzini's lateinische Abhandlung:

„De fontium Mutinensium admiranda

scaturigine.“ A. d. O. die gebohrten

Brunnen in Unter-Oesterreich, und in den Umgebungen von Modena und Bologna,

die ihr Wasser aus reichen Adern schuͤtten, und den gebohrten Brunnen, den er in dem Fort Urbain bohren ließ, und aus welchem

das Wasser 5 Mêtres uͤber den Boden stieg, und zum

oͤffentlichen Gebrauche in ein Marmor-Beken herabfiel,

beschrieben.

Auch England besizt seit langer Zeit in mehreren Grafschaften (Lancashire,

Dorsetshire, Yorkshire, Derbyshire) Brunnen, und selbst fließendes Wasser, welches

nicht vorhanden waͤre, wenn der Sucher nicht dasselbe in groͤßerer

oder geringerer Tiefe gefunden haͤtteVergl. Philos. Transact. Essays on Agriculture by anderson, Tilloch's Phil.

Magaz. A. d. O..

Selbst Amerika hat, nach DarwinPhytologia, or the

philosophy of Agriculture etc. Lond. 1800. Travels throngd. america.

Lond. 1789. A. d. O., seine gegrabenen Brunnen. Hartford

in Konnektikut besizt jezt einen Bach, der gebohrt wurde, und dessen Wasser nun seit

mehr dann hundert Jahren aus einem Loche quillt, das der Sucher 20 Mêtres

tief unter der Erde gefunden, und dessen Oeffnung man durch Sprengung erweitert

hatAuch in dem

duͤrren Afrika finden wir aͤhnliche Beispiele. Vergl. Shaw Voyag. en Barberie T. 1. p. 169, wo die

Beschreibung der Brunnen vorkommt, welche mitten in den ungeheueren Ebenen

von Algier gebohrt wurden, und aus welchen das Wasser mit Heftigkeit

hervorquillt, so bald man ein dem Schiefer aͤhnliches Steinlager

durchbohrt hat, welches, wie man im Lande sagt, das bahar-taht-el-reel

oder das Meer unter der Erde bedekt. A. d.

O..

So allgemein bekannt auch diese Thatsachen waren, und so groß auch der Vortheil ist,

den die Anwendung des Erdbohrers bei dem Aufsuchen unterirdischer Wasser

gewaͤhrt, so ist doch die Methode, Quellen und Brunnen zu bohren, bisher nur

gewißen Laͤndern eigen geblieben, und hat sich nicht uͤber dieselben

verbreitet. In Frankreich kennt man sie nur erst in den zwei noͤrdlichen

Departements, Pas de Calais et du Nord, und erst seit

wenigen Jahren wurde sie mit dem beßten Erfolge im Dptt de la

Somme versuchtSeit 1816, wo Hr.

Traullé, k. Prokurator zu Abbeville,

mehrere Wasser-Sucher von St. Omer kommen ließ, die mitten in dem

Garten desselben in einer Tiefe von 12 Mêtres auf Kreide Wasser

fanden, das jezt 7–8 Decimêtres uͤber die

Wasserflaͤche des benachbarten Baches springt. Im Dptt du Pas de Calais findet man mehrere

Beispiele, daß Muͤhlen von Wasser getrieben werden, welches aus 2

oder 3 in dieser Absicht gegrabenen Brunnen quillt. A. d. O..

Waͤhrend die Gesellschaft, meint Hr. Baillet, die

gebohrten Brunnen im Lande zu verbreiten bemuͤht ist, um dadurch nicht bloß

einem Beduͤrfniße fuͤr Menschen und Thiere abzuhelfen, sondern auch

die Kultur des Bodens, und selbst den Gebrauch hydraulischer Maschinen zu

foͤrdern; waͤhrend sie in dieser Hinsicht den Verfasser der beßten

Abhandlung uͤber die Kunst, Brunnen zu bohren, kroͤnte, und goldene

Medaillen denjenigen zusicherte, welche in einer Gegend Brunnen bohren

wuͤrden, wo man aͤhnliche Brunnen bisher noch nicht besizt, sollte sie

auch diejenigen nicht vergessen, die diese nuͤzliche Kunst schon seit langer Zeit

getrieben, und die dazu noͤthigen Geraͤthe verbessert und

vervollkommnet haben, wie dieß bei den HHn. Beurrier

(Vater und Sohn) der Fall ist, welche seit 5 Jahren eine Menge von Brunnen in

verschiedenen Gegenden des noͤrdl. Frankreich's gegraben haben.

Einer dieser Brunnen, den sie zu Noyelle sur mer bohrten,

wo sie in 17 Mêtres Tiefe auf Kreide Wasser fanden, ebbt und fluthet mit der

See; sein Wasser steht naͤmlich bei der Ebbe zwei Mêtres unter der

Oberflaͤche der Erde, und steigt bei der Fluth beinahe bis an die

Oberflaͤche herauf. Durch eine geschikt angebrachte Klappe wird,

waͤhrend dieses Steigens, das Wasser abgesperrt, und das Zuruͤksinken

desselben gehindert. Aehnliche fluthende Brunnen kommen auch in England vor.

Die HHn. Beurrier haben die sogenannten Sucher, und

namentlich die Bohrer, bedeutend verbessert. Eines dieser Instrumente, dessen man

sich schon seit langer Zeit bedient, ist dazu bestimmt, an dem einen Ende der

Brunnen-Roͤhre einen hohlen zilindrischen Hals anzubringen: die HHn.

Beurrier haben demselben eine Nußschraube, und eine

doppelte Mutterschraube beigefuͤgt, wodurch die Stellung der eisernen Spize

nach Belieben abgeaͤndert werden kann, und diese, wie man in der Kunstsprache

sagt, mehr oder minder einbeißt.

Das zweite Instrument, das sie erfanden, bildet an dem anderen Ende der Roͤhre

eine Art von walzenfoͤrmigen Halsstuͤke, welches in die von dem ersten

Bohrer gegrabene Kehle paßt. Man bemerkt an demselben zwei Nußschrauben, welche

senkrecht uͤber einander gestellt sind. Eine derselben laͤßt die

eiserne Spize parallel mit ihrer Laͤnge vordringen, die andere naͤhert

oder entfernt sie von der Achse der Roͤhre, um der aͤußeren

zilindrischen Oberflaͤche des Halsstuͤkes genau den Durchmesser der gegrabenen Kehle

zu geben, die dasselbe ausfuͤllen soll.

Diese beiden Instrumente, von welchen die Maschinen-Sammlung der k.

Bergbauschule Modelle besizt, werden von den HHn. Beurrier seit mehreren Jahren mit vielem Vortheile angewendet. Sie dienen

nicht bloß zur moͤglich genauesten Verbindung der Roͤhren unter

einander, sondern schneiden auch, nachdem diese Roͤhren in das Loch des

Suchers eingefuͤhrt, und bis auf die Ramme der Wasserbank hinabgekommen sind,

auf der Stelle das obere Ende der Roͤhren ab, und vereinigen dasselbe beinahe

hermetisch mit dem Boden des Bottiches oder des hoͤlzernen Behaͤlters,

den man gewoͤhnlich auf demselben anbringt.

Die auf diese Weise gebildeten Einfuͤgungen sind fest, dauerhaft, unwandelbar

und vollkommen undurchdringlich; sie beduͤrfen gar keiner Einfassung, und

keines Kalfaterwerges, was dort, wo man nur den ersten Bohrer zum Graben der Kehle

braucht, und Meißel und Schnizer oder aͤhnliche Werkzeuge zum Schneiden des

Halsstuͤkes anwendet, immer unentbehrlich ist.

Hr. Baillet traͤgt am Ende seines Berichtes auf

eine Medaille fuͤr die HHn. Beurrier an.

Beschreibung zweier Instrumente, die man Absaz-Bohrer (Tarands ou tariéres d' embases) nennt, und die zur Einfuͤgung der Brunnen-Roͤhren bei gebohrten Brunnen dienen.

Erklaͤrung der Figuren auf Tab. VII.

Fig. 8

Laͤngendurchschnitt, oder Durchschnitt zweier Roͤhren mit

zilindrischer Einfuͤgung in halbem Holze.

ab, hohle Kehle, in welche das Halbstuͤk

cd von gleichem Durchmesser genau

paßt.

Fig. 9

Laͤngendurchschnitt einer Roͤhre, deren Kehle oder

walzenfoͤrmige Oeffnung beinahe fertig gebohrt ist, und in welcher man im Aufrisse

den maͤnnlichen Bohrer sieht, der diese Kehle

ausgrub.

Fig. 10

Aufriß dieses Instrumentes in senkrechter Richtung auf Fig. 9.

Fig. 11

Grundriß dieses Instrumentes von Unten.

Fig. 12

Durchschnitt, jenseits der Nußschraube genommen.

Fig. 13

das Eisen dieses Instrumentes im Grundrisse und im Aufrisse: die Schneide ist

rechtwinkelig, um vorne und an der Seite zu schneiden.

Fig. 14

Laͤngendurchschnitt einer Roͤhre, an welcher das Halsstuͤk

beinahe ausgebohrt ist, und in welchem man das zweite Instrument, oder den weiblichen Bohrer sieht, welcher das Halsstuͤk

ausschnitt.

Fig. 15

Aufriß dieses Instrumentes, senkrecht auf die vorige Figur.

Fig. 16

Grundriß desselben Instrumentes von Unten.

Fig. 17

Durchschnitt jenseits des Buͤgels.

Fig. 13

Eisen desselben Instrumentes im Grundrisse und im Aufrisse: es hat, wie jenes in

Fig.

13, zwei unter einem rechten Winkel stehende Schneiden, um das Holz

vorne und seitwaͤrts zu schneiden.

Fig. 19

Griff der beiden Instrumente: er wird am Zapfen k

der Fig.

9, 10, 14 und 15 angebracht, und

daran mittelst eines Bolzens befestigt.

Fig. 20

Grundriß des Handgriffes von einem seiner Enden aus gesehen.

Detail der Figuren 9, 10, 11, 12 und 13.

ABCD Roͤhre, deren Muͤndung oder

walzenfoͤrmige Kehle ab

beinahe ausgebohrt ist.

ek Instrument, oder maͤnnlicher Bohrer zum Ausbohren obiger Kehle

ab: es besteht aus einem

einzigen Stuͤke Holz, welches vier verschiedene Theile enthaͤlt;

naͤmlich: den Zapfen e, die beiden

Absaͤze f und g,

und den Kopf hk.

e der Zapfen hat einerlei

Durchmesser mit dem zilindrischen Kanale der Roͤhre, in welche man

denselben einfuͤhrt. Er dient der schneidenden Klinge dieses Instrumentes

als Leiter und als Stuͤze, wenn man dasselbe mittelst des Griffes, Fig. 19,

dreht.

f der zilindrische Absaz, ist

in seinem Durchmesser um einige Millimêtres kleiner, als der Durchmesser

der Kehle ab, die er bohren muß. Er

ist an der Seite bei n, eingeschnitten, oder

ausgehoͤhlt, um das Eisen oder die Klinge lm, und die Spaͤne daselbst aufzunehmen. Die Hoͤhe oder

Laͤnge dieses Absazes ist um einige Millimêtres kuͤrzer,

als die Tiefe, welche die Kehle ab

erhalten soll.

g, der zweite zilindrische

Absaz, bestimmt die Tiefe der Kehle; denn der Bohrer hoͤrt auf einzubeissen, sobald dieser Absaz das Ende der

Roͤhre CD beruͤhrt. Er hat eine

in der Richtung des Einschnittes n fortlaufende,

Furche o, um die Klinge durchzulassen, und einen

großen Einschnitt p an seiner Basis.

q ist eine

hufeisenfoͤrmige Stuͤze, welche mit vier Schrauben auf dem Ende

des zweiten Absazes g uͤber dem Einschnitte

p befestigt ist. Die Schraube r der Klinge lm

laͤuft durch diese Stuͤze, und die beiden Schraubenmuͤtter

s, t, lassen diese Klinge vorwaͤrts oder

ruͤkwaͤrts schieben, und dadurch mehr oder weniger einbeißen.

lm, die Klinge, hat zwei

unter einem rechten Winkel stehende Schneiden, deren eine das Holz in der Tiefe

der Kehle schneidet, die andere die innere Oberflaͤche der Kehle ebnet: diese

beiden Schneiden muͤßen immer um einige Millimêtres, sowohl an der

Seite als an dem vorderen Ende des Absazes, vorstehen. Die Klinge wird durch den

Druk der beiden Schrauben uu in ihrer Lage

festgehalten; die Loͤcher, durch welche diese Schrauben gehen, sind

laͤnglich, damit die Klinge durch die zwei weiblichen Schrauben s, t, vor- und ruͤkwaͤrts

geschoben werden kann, sobald die Schrauben u, u

nachgelassen werden.

Detail der Figuren 14, 15, 16, 17 und 18.

EFGH ist eine Roͤhre, deren

walzenfoͤrmiges Halsstuͤk cd,

Fig.

8, beinahe fertig ist.

ek, der weibliche Bohrer zum Ausschneiden des

Halsstuͤkes cd.

e, Zapfen, der, wie bei dem

maͤnnlichen Bohrer, dem Bohrer als Leiter und als Stuͤze dient,

wenn er gedreht wird.

f, erster Absaz, auf welchem

man mittelst der Schrauben xx eine große

walzenfoͤrmige Zwinge aus Eisenblech, yy, befestigt, deren innerer Durchmesser um einige Millimêtres

groͤßer, als jener des Halsstuͤkes ist, welches ausgeschnitten

werden soll. Diese Zwinge besteht aus einem 3 Millimêtres diken

Eisenbleche, dessen beide Laͤngenraͤnder nach außen parallel gegen

einander zuruͤkgebogen sind, und die Klinge lm aufnehmen, welche durch die Schrauben uu festgehalten wird. Die

Laͤnge zwischen dem Ende der Zwinge, und dem Absaze f ist gleich der Hoͤhe des Absazes f in Fig. 9–10, woraus

die gehoͤrige Hoͤhe, die das Halsstuͤk haben muß,

hervorgeht.

g, zweiter Absaz, jenem in Fig.

9–10 aͤhnlich.

Er hat 1tens eine Seitenfurche o in verlaͤngerter Richtung der Raͤnder zz der Zwinge, um den Stiel der Klinge

durchzulassen, und 2tens einen Einschnitt p an seiner Basis. Die Schraube r der Klinge lm

laͤuft durch eine Stuͤze q, und die

beiden Schrauben st lassen die Klinge ihrer

Laͤnge nach vor- und ruͤkwaͤrts schieben, so daß die

vordere Schneide der Klinge vor dem vorderen Ende der Zwinge mehr oder weniger

vorsteht.

a'b'c'd' ist ein außen auf der

Zwinge, und quer uͤber der Klinge durch die Schrauben a'd' befestigter Buͤgel.

Eine Schraube e', deren Ende

f' mittelst eines Gewindes oder durch ein

Vorstekstiftchen auf der Klinge lm feststeht,

durch den Buͤgel laͤuft, und dessen beide Schraubennieten oder

weibliche Schrauben g'h' die Laͤngenschneide

der Klinge mehr oder minder nach innen in der Zwinge vorstehen lassen. Auf diese

Weise kann man mit Leichtigkeit dem zylindrischen Halsstuͤke einen

solchen Durchmesser geben, daß es genau in die durch den maͤnnlichen

Bohrer gebohrte Kehle paßt. Nachdem die Klinge lm mittelst der Schrauben r und e' in die gehoͤrige Lage gebracht wurde, wird

sie in dieser Lage unwandelbar durch die zwei Schrauben uu festgehalten. Die

Loͤcher, durch welche diese Schrauben gehen, sind kreisfoͤrmig,

und groß genug, damit die Spindeln dieser Schrauben die beiden Bewegungen der

Klinge, parallel mit seiner Laͤnge, und senkrecht auf dieselbe, nicht zu

hindern vermoͤgen. Die Zwinge yy muß

bei n in Form eines Viertel-Kreises

ausgeschnitten seyn, und zwar vorne und nahe an dem Winkel der beiden Schneiden

der Klinge lm, um die Spaͤne

durchzulassen.

Detail der Figuren 19 und 20.

Der Kopf k der beiden so eben

beschriebenen Instrumente wird in den Griff, Fig. 19, eingezapft,

und mit einem Bolzen befestigt. Ist der Griff rund, so daß alle seine

Durchschnitte, wie in Fig. 20,

kreisfoͤrmig sind, so sind zur Befestigung noch zwei Schuͤhelchen

noͤthig, ii.

Wie diese Bohrer angewendet werden.

Man wendet sie eben so, wie die gewoͤhnlichen Bohrer der

Brunnen-Roͤhren an.

Wenn eine Roͤhre gebohrt ist, und es sich darum handelt, an dem einen Ende

derselben entweder eine Kehle oder ein Halsstuͤk auszuschneiden, um sie mit

einer anderen Roͤhre zusammenzufuͤgen, so bringt man die Roͤhre

horizontal auf die Rohrbank, und befestigt sie daselbst in dieser Lage,

fuͤhrt den Zapfen e des maͤnnlichen oder

weiblichen Bohrers in dieselbe ein, und dreht denselben mittelst des Griffes auf die

gewoͤhnliche Weise. Die am Ende stehende Schneide der Klinge schneidet die

Querfasern, und die an der Seite die Laͤngenfasern des Holzes, und ebnet die

konkave oder konvexe Oberflaͤche der Kehle oder des Halsstuͤkes; die

Spaͤne werden bei dem Ausschnitte herausgestoßen. Sobald der Absaz das Ende

der Roͤhre beruͤhrt, ist die Operation vollendet.

Tafeln