| Titel: | Eine Maschine um andere Maschinen zu treiben, welche mittelst Dampfes und Wassers oder eines anderen Flüßigkeit ohne Cylinder, Stämpel, Flugrad, und mit geringerem Verlust an Kraft, als bei irgend einer der jezt gebräuchlichen Dampf-Maschinen, in Bewegung gesezt wird, und worauf Thomas Masterman, Gemeinde-Brauer, Nr. 38, Broadstreet, Radcliffe, Middlessex, dd. 22. Jäner 1822 ein Patent erhielt. |

| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Eine Maschine um andere Maschinen zu treiben, welche mittelst Dampfes und Wassers oder eines anderen Flüßigkeit ohne Cylinder,

Stämpel, Flugrad, und mit geringerem Verlust an Kraft, als bei irgend einer der jezt gebräuchlichen Dampf-Maschinen, in Bewegung

gesezt wird, und worauf Thomas Masterman, Gemeinde-Brauer, Nr. 38, Broadstreet, Radcliffe, Middlessex, dd. 22. Jäner 1822 ein Patent erhielt.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXLIII. August 1822. S. 139.

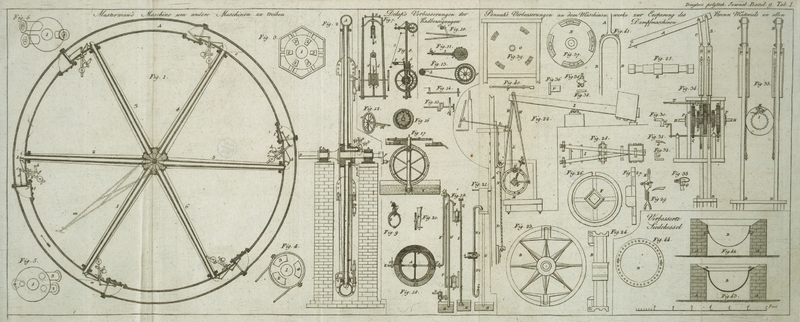

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Masterman über eine Maschine um andere Maschinen zu treiben.

Fig. 1 Tab. I.

stellt einen senkrechten Durchschnitt durch den Mittelpunkt desjenigen Theiles der

Maschine dar, den ich den Tausch (troke) nenne, und der

sich dreht.

Fig. 2 ist ein

Querdurchschnitt dieses Tausches, und der beiden spaͤter zu

erwaͤhnenden Masken. Der Tausch besteht aus der Achse, aus dem Kerne (oder

Mittelpunkte, durch welchen die Achse geht), aus dem Ringe, (welcher hohl ist, und

die unten anzufuͤhrenden Klappen enthaͤlt), und aus den Halbmessern,

welche die Durchgaͤnge fuͤr den Dampf zwischen dem Kerne und den

Ringen bilden.

Fig. 3 ist ein

Grundriß des Kernes und desjenigen Theiles, den ich das Gesicht nenne. Das Gesicht

ist jener in der Figur dargestellte Theil der Seite, welcher zwischen den beiden concentrischen

Kreisen eingeschlossen ist. Es ist eine vollkommene Ebene, welche mit dem Umkreise

des Kernes rechte Winkel bildet. Die andere Seite des Kernes ist parallel mit dem

Gesichte. Die Achse, welche dicht ist, geht unter rechten Winkeln mit der Ebene des

Gesichtes durch ein Loch 1, welches gerade weit genug ist, um dieselbe aufzunehmen.

Sechs Locher, 2, alle von gleicher Figur und gleicher Weite, sind in gleichen

Entfernungen in dem Gesichte, in dem Raume zwischen den beiden von dem Mittelpunkte

der Achse aus beschriebenen concentrischen Kreisen eingelassen. Die Durchmesser

dieser Kreise sind so genommen, daß sie sowohl gegen die Achse hin, als gegen die

aͤußere Kante des Gesichtes einen Raum uͤbrig lassen, und jedes dieser

Loͤcher an zwei Seiten derselben begraͤnzen: die beiden anderen Seiten

dieser Locher werden von Halbmessern begraͤnzt, welche von dem Mittelpunkte

der Achse aus gezogen sind. Die Loͤcher sind in einer Tiefe von 3 bis 4 Zoll,

oder bis auf die Haͤlfte des Kernes, parallel mit der Achse eingesenkt; dann

kruͤmmen sie sich unter rechten Winkeln auf die Achse, und oͤffnen

sich in dem Umfange des Kernes in gleichen Entfernungen von einander.

Der Ring A, in Fig. 1, besteht aus sechs

gleichen Abschnitten: an jeder Einfuͤgung derselben, und an dem Ende eines

jeden Halbmessers ist eine Klappe befestigt, welche, auf ihr Lager zugeschliffen,

wenn sie sich schließt, dampfdicht schließt.

Die Halbmesser 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind Roͤhren, welche mit dem Kerne und mit dem

Ringe verbunden sind, so daß sie dampfdichte Verbindungen zwischen jedem Loche in

dem Gesichte, und der inneren Seite des Ringes bilden. Sie sind an ihren Seiten zu

ihrer Verstaͤrkung mit Rippen versehen.

Fig. 4 ist ein

Grundriß der inneren Maske einer kreisfoͤrmigen Metall-Platte von

gleichem Durchmesser mit dem Gesichte, ungefaͤhr zwei Zoll dik, und beide

Flaͤchen auf jeder Seite vollkommen parallel unter einander.

Vier Loͤcher gehen durch dieselbe, 1, 2, 3, 4; 1 ist gerade weit genug zur

Aufnahme der Achse; 2, 3, 4 sind von solcher Form und Weite und in solcher Lage,

daß, wenn die innere Maske auf die Achse und uͤber das Gesicht aufgesezt ist,

jedes derselben gerade weit genug ist, um uͤber ein Loch in dem Gesichte, und

uͤber den Zwischenraum zwischen diesem und dem naͤchststehenden zu

passen. 2 und 3 liegen so weit von einander, daß ein Raum zwischen beiden bleibt,

der gerade hinreicht, um eines der Loͤcher in dem Gesichte vollkommen zu

deken. 4 ist von 2 und 3 gleichweit entfernt.

Der Umfang dieser Maske ist von einem eisernen Reifen umgeben, aus welchem ein Hebel

hervorspringt, der beinahe bis an den Ring reicht, und mit einer kleinen geneigten

Stange, die quer uͤber das Ende desselben laͤuft, versehen ist. In

Fig. 4 ist

der Anfang dieses Hebels, und in Fig. 1 ist er beim ganz

mit dem Reifen und der Querstange durch punktirte Linien dargestellt.

Fig. 5 ist ein

Grundriß der inneren Seite der aͤußeren Maske.

Fig. 6 ist ein

Grundriß der aͤußeren Seite derselben.

Diese Maske ist ein kreisfoͤrmiges Stuͤk Metall von gleichem

Durchmesser, und beinah von derselben Dike, wie die innere. Die innere Seite

desselben, Fig.

5, ist eine vollkommene Flaͤche; 1, ein Loch, gerade so weit, als

noͤthig, um die Achse aufzunehmen; 2, 3, 4, siehe Fig. 6, sind

Roͤhren, welche an der Außenseite dieser Maske hineingehen, und an der

inneren sich oͤffnen. Die Oeffnungen sind durch die drei kleineren Kreise in

Fig. 5

dargestellt, und so angebracht, daß, wenn man die aͤußere und innere Maske

auf einander legt, dem

Mittelpunkte eines jeden der Locher 2, 3, 4 der inneren Maske gegenuͤber eine

Oeffnung zum Vorscheine kommt. 2 ist die Dampfroͤhre, durch welche der Dampf

aus dem Kessel in die Maschine gelangt; 3 ist die Ableitungsroͤhre, durch

welche der Dampf aus der Maschine in den Verdichter, oder, wo kein solcher gebraucht

wird, in die Luft geleitet wird; 4 ist eine Roͤhre, durch welche irgend ein

Verlust oder Ueberschuß an Wasser in dem Ringe ersezt oder beseitiget werden kann:

wenn die Maschine im Gange ist, wird sie durch einen Sperrhahn geschlossen

erhalten.

Ein Ende der Achse geht, nachdem es durch den Kern durchgegangen ist, in beiden

Masten durch i. Die innere Maske wird zunaͤchst an dem Gesichte, die

aͤußere zunaͤchst an der inneren aufgezogen, und beide werden dicht

auf das Gesicht hin mittelst am Ruͤken der aͤußeren Maske angebrachter

Schrauben so fest auf einander gedruͤkt, daß sie sowohl unter sich, als mit

dem Gesichte luftdicht schließen, wozu ein unbedeutender Druk hinreicht, in dem die

entgegengesezten Flaͤchen auf einander geschliffen wurden. Die aͤußere

Maske erhaͤlt, mit Ruͤksicht auf Fig. 1, eine solche Lage,

daß die Roͤhren 2 und 3 horizontal werden, oder gegen den Halbmesser 2, oder

die aufsteigende Seite des Tausches hingekehrt sind (in dieser Lage erscheint sie

auch in Fig.

6), und sie bleibt immer in Ruhe. Die innere Maske ist, hinsichtlich der

aͤußeren, so gestellt, daß die Roͤhren 2, 3, 4 der lezteren mit den

mit eben diesen Zahlen bezeichneten Loͤchern der erstem in Verbindung stehen,

und folglich eine Verbindung zwischen denn Roͤhren in der aͤußeren

Maske, und dem Gesichte herstellen. Sie ist in Fig. 4 in dieser Lage

gezeichnet.

Auf diese Weise dienen demnach die Loͤcher in der inneren Maske zu demselben

Zweke, wie die Roͤhren in der aͤußeren, welche mit korrespondiren den Zahlen

bezeichnet sind.

Die innere Maske ist, mittelst des Hebels m, beweglich,

jedoch, wenn die Maschine im Gange ist, nur in so fern, daß die Verbindung zwischen

2 und 3 in der aͤußeren Maske und in dem Gesichte nicht unterbrochen

wird.

Die Querdurchschnitte beider Masken sind in Fig. 2 in ihren relativen

Lagen dargestellt.

Alle Verbindungen und Gefuͤge des Tausches sind dampfdicht, so daß der Dampf,

welcher durch die Dampfroͤhre eingeleitet wird, keinen anderen Ausgang, als

bei der Ableitungsroͤhre findet.

Dieselben Buchstaben in Fig. 1 und 2 bezeichnen dieselben

Theile. pp in Fig. 2 ist die Achse; qq sind die Lager; r

ist ein an dem Ende der Achse angebrachter Winkelhebel, um die Speise-Pumpe,

und, wo ein Verdichter zugegen ist, die Luftpumpe zu treiben.

Da die Klappen, und die Einrichtung, durch welche sie gestellt werden, bei allen

Abschnitten des Ringes dieselben sind, so hat man nur zwei derselben, die eine

offen, die andere geschlossen, mit Buchstaben bezeichnet.

Die Lager der Klappen sind besondere Metallstuͤke, welche zwischen den Enden

eines jeden Abschnittes angebracht sind; auch kann ein Ende eines jeden Abschnittes,

wenn es vollkommen eben geschliffen wird, als Lager dienen. Die Oeffnungen in

denselben sind so weit, als die Hoͤhlung des Ringes, welcher, dort wo die

Klappe wirkt, zur Aufnahme derselben erweitert ist. Alle Klappen, f, sind einander gleich, und oͤffnen sich in

derselben Richtung: ihre Zapfen bewegen sich frei in Roͤhrengehaͤusen,

welche an dem Klappen-Lager auf der zunaͤchst an der Achse gelegenen

Seite befestigt sind. Die ganze Vorrichtung bei denselben besteht in Folgendem: a ist eine kleine hohle Hervorragung, oder eine Klappe,

welche auf dem Ringe

aufgeschraubt ist, und mit der inneren Seite desselben in Verbindung steht. An einer

seiner inneren Seiten ist ein Roͤhrengehaͤuse, an der

gegenuͤberstehenden eine Verstopfungsbuͤchse: ein Ende der Spindel

laͤuft in dem Roͤhrengehaͤuse, das andere geht durch die

Verstopfungsbuͤchse bis an die aͤußere Oberflaͤche der Klappe.

An diesem Ende ist der Hebel b, und an dem Mittelpunkte

der Hebel c angebracht, welche beide mit der Spindel

rechte Winkel bilden, und in entgegengesezter Richtung stehen. Mit dem Ende von c ist, mittelst eines beweglichen Gelenkes, die Stange

d verbunden, und an dem Ende von b ist ein Gewicht e

befestigt, das mehr als hinreicht, um f aufzuwiegen, und

mittelst eines anderen beweglichen Gelenkes an dem anderen Ende von d damit verbunden, und an dem Mittelpunkte von f befestigt ist. Die Hebel sind so gestellt, daß f halb offen steht, wenn sie nach der Achse hinweisen.

Es ist also offenbar, daß, waͤhrend der Umdrehung des Tausches, zwei von den

Klappen f, an der (hier durch die Pfeile angedeuteten)

aufsteigenden Seite, durch da bloße Uebergewicht von e

geschlossen seyn werden, alle uͤbrigen aber offen seyn muͤßen, wie es

in Fig. 1

gezeichnet ist. Um die Wirkung dieser Klappen noch leichter zu begreifen, wollen wir

annehmen, daß ihre Bewegungen bloß durch die Schwere von e hervorgebracht wuͤrden: unten werden wir aber zeigen, daß diese

Bewegungen mit noch groͤßerer Genauigkeit mittelst des Faͤngers h und des Hebels m geregelt

werden. Wir wollen auch gegenwaͤrtig von den Klappen i und den Hebeln k Umgang nehmen, in dem sie

nicht wesentlich nothwendig sind, und ihr Nuzen spaͤter, besonders angegeben

werden soll.

Oben beschriebene Maschine ist aus Gußeisen, die Klappen und die innere Maske

ausgenommen, (welche von Messing sind, wenn kein Queksilber gebraucht wird), und die

klappen nebst

Zugehoͤr und Hebel m, welche von geschlagenem

Eisen sind.

Sie steht in einem Gehaͤuse von Stein, Bakstein, Elsen oder einem anderen

Materials so eingeschlossen, daß der Tausch sich frei um seine Achse drehen kann,

welche horizontal zu jeder Seite auf dem Gehaͤuse ruht, und beide Enden

dieser Achse ragen zu jeder Seite uͤber dasselbe hervor. Der Tausch muß genau

abgewogen werden, so daß er sich in vollkommenem Gleichgewichte dreht, ehe

Fluͤßigkeit in den Ring eingelassen wird.

Die Maschine, welche durch den Tausch in Bewegung gesezt wird, wird an dem der Fig. 1

zunaͤchst stehenden Ende angebracht. Die zu dem Tausche gehoͤrigen

Pumpen werden an dem an dem anderen Ende befindlichen Winkelhebel angebracht.

Der Dampf wird auf die gewoͤhnliche Weise erzeugt und verdichtet; denn meine

Erfindung hat weder Bezug, auf den Kessel noch auf den

Verdichtungs-Apparat.

Die in der beigefuͤgten Kupfertafel dargestellte Maschine ist von der Art, daß

Wasser in dem Ringe gebraucht werden kann, und die Weise, nach welcher sie, unter

dieser Bedingung, in Thaͤtigkeit gesezt wird, folgende:

Der Ring wird beinahe zur Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt, und dieses

Wasser braucht niemals wieder herausgelassen zu werden. Nach dem der Tausch so

gestellt wurde, daß zwei seiner Halbmesser vollkommen senkrecht stehen, wird m niedergedruͤkt, so daß 2 an der inneren Maske

mit dem untersten Loche im Gesichte in Verbindung steht. Nun wird der Dampfhahn

gedreht, und folglich stroͤmt der Dampf durch die Roͤhre und das Loch

2 in die aͤußere und innere Maske, und durch das unterste Loch in dem

Gesichte in den unteren Halbmesser, und, nach dem er der Oberflaͤche des

Wassers in diesem Halbmesser seine eigene Temperatur mitgetheilt hat, druͤkt

er dieses Wasser nieder,

fließt in den Ring ein, und verdichtet sich in dem Wasser solang, bis lezteres

dadurch siedend wird, was sehr schnell geschieht. Wenn das Wasser siedet, muß m etwas gegen die aufsteigende Seite des Tausches

gehoben werden, worauf der Dampf durch das Wasser auf dieser Seite allem aufsteigen

wird, und da er eine verschlossene Klappe findet, das unter derselben befindliche

Wasser abwaͤrts druͤken, und folglich an der entgegengesezten Seite in

eben dem Verhaͤltnisse aufwaͤrts treiben wird, bis das Uebergewicht,

welches diese Seite dadurch erhaͤlt, hinreichend ist, den Widerstand der an

der Achse angebrachten, in Bewegung zu sezenden, Maschine zu

uͤberwaͤltigen. Unmittelbar darauf wird der Tausch anfangen, sich zu

drehen; m muß jezt in seine wirkende Lage, d.h. so

gestellt werden, daß das Loch 2 so hoch zu stehen kommt, daß der Dampf gerade

uͤber der hinabgedruͤkten Oberflaͤche des Wassers, wie es der

Druk des Dampfes zeigen wird, in den Ring einstroͤmt.

Da der Dampf immer gleichfoͤrmig nachstroͤmt, so wird das Wasser

waͤhrend der Umdrehungen des Tausches beinahe immer an derselben Stelle

bleiben. Die Oberflaͤchen desselben sind durch die punktirten Linien n und o angedeutet.

So wie der Tausch sich dreht, kommt nach und nach jedes Loch in dem Gesichte mit 2 an

der inneren Maske in Verbindung.

Man muß nie vergessen, daß, wie vorher bemerkt wurde, die Lage der inneren Maske,

wenn die Maschine in Thaͤtigkeit ist, nie so sehr veraͤndert wird, daß

2 und 3 an derselben gehindert wuͤrde, mit den correspondirenden

Roͤhren in der aͤußeren Maske in Verbindung zu bleiben.

Aus dem Baue der Maschine erhellt, daß ein ganzes Loch in dem Gesichte, oder zwei

Theile der Loͤcher, die einem ganze gleich sind, stets mit 2 in der inneren

und aͤußeren Maske

in Verbindung bleiben, so daß der Dampf immer gleichfoͤrmig in den Ring

einstroͤmt: auf diese Weise wird die hinabgedruͤkte Oberflaͤche

des Wassers gehindert, mit der geschlossenen aufsteigenden Klappe aufzusteigen, und

folglich das Uebergewicht, welches dadurch entsteht, daß das Wasser an einer Seite

des Tausches niedergedruͤkt wurde, immer unterhalten.

Die Loͤcher in dem Gesichte werden, so wie sie nach und nach von 2 zu 3 in der

inneren Maske Uebergehen, durch den zwischen denselben enthaltenen Raum gedekt, und

so wie sie mit 3 in Verbindung kommen, stroͤmt der zwischen den zwei

geschlossenen Klappen eingesperrte Dampf aus dem Ringe durch 3 in die Luft, oder in

den Verdichter, wenn ein solcher angewendet wird; und, bis dasselbe Loch in dem

Gesichte vor 3 voruͤber gekommen ist, bleibt eine Verbindung mit der Luft

oder mit dem Verdichter uͤbrig, um den Dampf zu entladen.

Da auf diese Weise der Druk des Dampfes von jeder Klappe f entfernt wuͤrde,

wird sie, sobald es bis dahin gekommen ist, durch die Schwere von e sich oͤffnen, so wie sie anfaͤngt

herabzusteigen, (siehe die Klappe f zum Theile

geoͤffnet in Fig. 1,) und so der Wassersaͤule erlauben, auf dieser Seite des

Tausches zu bleiben.

Das Wasser wird die Halbmesser fuͤllen, so wie ihre Enden unter die

hoͤher stehende Oberflaͤche desselben, unter o, herabkommen, und wird dort bleiben, bis der Dampf dasselbe

herausdruͤkt, beilaͤufig bei n; es kann

aber weder in die Luft, noch in den Verdichter (wenn einer da ist) entweichen, wenn,

ehe es noch in den Halbmesser eintritt, das Loch in dem Gesichte vor dem Loche 3

voruͤber ist; denn sonst wuͤrde allerdings das Wasser durch das Loch

in die Luft oder in den Verdichter ausstroͤmen.

Auf diese Weise wird nun eine gleichfoͤrmige Umdrehungs-Bewegung erzeugt, und so lang

unterhalten, als der Dampf gleichmaͤßig in den Ring einstroͤmt: ihre

Kraft wird mit dem Uebergewichte des Wassers auf der einen Seite des Tausches

uͤber das auf der anderen Seite im Verhaͤltnisse stehen.

Diese Kraft laͤßt sich leicht berechnen: sie ist gleich dem Gewichte einer

senkrechten Wassersaͤule, deren Hoͤhe dem Unterschiede zwischen den

beiden Wasserstaͤnden, und deren Grundflaͤche der Flaͤche des

Querdurchschnittes des Ringes gleich ist. Dieß ist der Druk auf die geschlossene

Klappe.

Wir wollen nun zur Beschreibung der Faͤnge h und

der Klappen i uͤbergehen. Der Vorsprung g wird mit a in einem

Stuͤke gegossen. h ist an einer Seite dieses

Vorsprunges mittelst eines Stiftes befestigt, welcher der Stuͤzpunkt ist, auf

welchem es sich bewegt. Durch die Schulter in der Naͤhe seines unteren Endes

wird es ihm unmoͤglich, sich uͤber einen Winkel von mehr als

ungefaͤhr 20 Graden zu schwingen, dieses Ende ist viel diker als das andere,

und mehr als hinreichend schwer, um dasselbe aufzuwiegen. Nahe an der Spize seines

duͤnneren Endes ist ein, ungefaͤhr vier Zoll langer, Stift befestigt;

ein anderer, ungefaͤhr eben so langer, Stift ist an b innerhalb e befestigt. Diese beiden Stifte

springen, wie die Figur zeigt, unter rechten Winkeln auf h und b hervor, und weisen, ersterer gegen das

Auge, der andere nach der entgegengesehen Richtung. Der Stift auf b ruht in dem Einschnitte an dem duͤnnen Ende von

h, sobald er gerade unter m ist, und hindert auf diese Weise, daß e auf

f wirken kann; sobald aber der Faͤnger vor

m voruͤber ist, kommt der auf h befindliche Stift in Beruͤhrung mit dem unteren

Ende der Querstange auf m, und ehe er noch vor der Spize

desselben ganz voruͤber ist, wird er soweit gegen den Ring hin getrieben, daß

er den Stift auf b aus dem Einschnitte loͤst,

worauf e alsogleich niederfaͤllt, und f schließt.

Die groͤßere Schwere des runden Endes von h

haͤlt den Einschnitt zuruͤk oder gegen den Ring hin, waͤhrend

dieser Theil des Tausches herabsteigt; eben diese bringt ihn auch wieder

vorwaͤrts, so daß er den auf b befindlichen Stift

stuͤzen kann, wenn dieser Theil aufsteigt.

Wenn die Maschine mit ihrer schwersten last arbeitet, so kommt die

herabgedruͤkte Wasserflaͤche dem untersten Theile des Ringes so nahe

als moͤglich, ohne dem Dampfe einen Durchgang nach der anderen Seite des

Tausches zu gestatten: je leichter die Last, desto ferner vom untersten Theile des

Bodens wird die Wasserflaͤche sich befinden. Nun ist es aber sowohl zum

Schließen von f, als zum Eintreten des Dampfes sehr

foͤrderlich, daß beides uͤber einer so sehr niedergedruͤkten

Wasserflaͤche geschieht, in dem sonst die Schnelligkeit der Maschine leiden,

und die Oberflaͤche des Wassers zu sehr aufgetrieben werden koͤnnte:

denn, wuͤrden die Klappen f sich immer auf dem

Punkte schließen, wo der Dampf in den Ring eintritt, so wuͤrde entweder

obiger Nachtheil eintreten, wenn die Maschine mit leichter Last arbeitet, oder die

Wassersaͤule muͤßte beschraͤnkt, oder ein Theil des Wassers

muͤßte aus dem Ringe ausgelassen werden.

Es ist offenbar, daß irgend eine Veraͤnderung in der Lage von m den Schluß-Punkt von f veraͤndern muß, in dem der Punkt veraͤndert wird, in

welchem der Stift auf h mit der Querstange an m zusammentrifft. Es ist gleichfalls offenbar, daß

irgend eine Veraͤnderung in der Lage der inneren Maske auf dieselbe Weise den

Punkt veraͤndern muß, bei welchem der Dampf in den Ring eingelassen wird. Ehe

der Haͤlter auf die innere Maske aufgeschraubt wird, muß folgende Vorrichtung

getroffen werden. Man lasse ein Loch in dem Gesichte (welches z.B. mit dem

Halbmesser 2 in Verbindung steht) mit dem Raume zwischen 2 und 3 an der inneren

Maske sich deken. Bei dieser Lage der Maske wird die Stellung von

f unmittelbar unter diesem Halbmesser der

vortheilhafteste Punkt seyn, wo die Klappen f sich

schließen sollen, in dem das bedekte Loch unmittelbar darauf mit dem Ableitungsloche

3 in Verbindung steht, und folglich, wenn sie dann nicht geschlossen waͤren,

wenn der Dampf in den Halbmesser 1 tritt, dieser so lang verloren gehen

wuͤrde, bis sie geschlossen werden, in dem er durch den Halbmesser 2

ausfuͤhre, ohne seine Kraft geaͤußert zu haben. Wuͤrden die

Klappen tiefer, als bei dem Pfeile, geschlossen, das

heißt, wenn eine bedeutende Menge Dampfes durch den Halbmesser 2

hereintraͤte, so wuͤrden sie durch den Druk wieder geoͤffnet,

m muß daher in eine solche Lage gebracht werden, daß

f auf diesem Punkte geschlossen werden muß. Und

diese Richtung ist beinahe dieselbe, in welcher m in

Fig. 1

erscheint. Der Haͤlter oder Reif wird dann, mittelst der Schrauben und

Muͤtter, in Fig. 4, so fest angezogen, daß die Lage der inneren Maske bei jeder

Bewegung von m veraͤndert werden muß. Bei solcher

Vorrichtung wird ein einfacher Druk auf m den Dampf

nicht nur uͤber der hinabgedruͤkten Oberflaͤche des Wassers

einstroͤmen, sondern auch die Klappen f auf dem

vortheilhaftesten Punkte, in Hinsicht auf das Einstroͤmen des Dampfes

naͤmlich, sich schließen lassen. Es wird nicht schwer seyn, den Dampf diese

Bewegung dadurch regeln zu lassen, daß er auf einen mit dem Hebel m verbundenen kleinen Staͤmpel druͤkt. Wo

die Last staͤtig und gleichfoͤrmig ist, kann die innere Maske, der

Hebel m, und der Fang-Apparat weg bleiben, wenn

die Oeffnungen in der aͤußeren Maske von derselben Form und Groͤße,

wie jene an der inneren sind, und beinahe so tief, als die Dike der Maske, gehen,

und wenn man die Klappen f durch die Schwere von e regeln laͤßt. Wo Feuerungs-Materiale

wohlfeil ist, koͤnnen auch die Klappen i

wegbleiben, wodurch sowohl die Auslagen bei Verfertigung der Maschine, als die

Ausbesserungs-Kosten derselben erspart werden, und sie selbst einfacher wird. Der einzige

Nuzen der Klappen bei i ist der, daß kein Wasser bei o in die Halbmesser eintreten kann.

Ihr Bau und ihre Wirkung ist folgende:

Das Ende des Halbmessers, welches in den Ring ein, tritt, hat einen ungefaͤhr

1 Zoll breiten Saum, auf welchem i sich schließt. Die

Zapfen von i bewegen sich frei in

Roͤhrengehaͤusen, welche an dem Saume angeschraubt sind.

Der Hebel k ist mit dem Hebel c durch die Stange verbunden, die man in Fig. 1 sieht, und welche

an beiden Enden beweglich eingefuͤgt ist. Durch den Mittelpunkt von k und durch das eingeschnittene Ende des kleinen

Vorsprunges, laͤuft ein Stift. Der Vorsprung ist an dem Ringe befestigt, und

bildet folglich eine Stuͤze fuͤr denselben. So wie die Klappe f, die zum Theile offen dargestellt ist,

anfaͤngt, sich zu oͤffnen, druͤkt das Ende von k gegen den Ruͤken von i, bis die Schwere desselben anfaͤngt, sie zu schließen. Diese

Schwere haͤlt sie geschlossen, bis sie unter die horizontale Linie

herabgestiegen ist, wo der Druk des Wassers sie hindert sich zu oͤffnen, bis

der durch ihren Halbmesser hereintretende Dampf sie aufdruͤkt. 1 ist eine

flache auf den Ring aufgeschraubte Kappe, durch welche die Klappen zugaͤngig

werden, wenn etwas an denselben auszubessern ist.

Der Tausch ist, wie wir oben gesagt haben, in einem Gehaͤuse eingeschlossen,

um alle Verdichtung abzuhalten, wenn er in Thaͤtigkeit, und alle

Erkuͤhlung, wenn er in Ruhe ist, in dem die erhizte Luft zunaͤchst an

seiner Oberflaͤche eingeschlossen wird. Um dieses Erkuͤhlen noch mehr

zu verspaͤten, ist die Ausduͤnstung durch Schluß-Klappen an den

Dampf- und Abkuͤhlungs-Roͤhren unmoͤglich

gemacht. Unter solchen Vorsichts-Maßregeln bleibt das Wasser bis zum

folgenden Tage nur wenige Grade unter dem Siedepunkte, und die Maschine ist folglich

augenbliklich brauchbar.

Meine Erfindung besteht in der oben genau beschriebenen Maschine, welche noch

uͤberdieß, wie unten sogleich angegeben wird, abgeaͤndert werden kann;

sie bildet, mittelst Dampfes und einer Fluͤßigkeit, eine Maschine, welche ans

deren Bewegung mittheilt, oder, mit anderen Worten, eine

Rad-Dampfmaschine.

Wenn kein Verdichter gebraucht wird, erspart man Feuerungs-Materiale dadurch,

daß der Dampf aus der Ableitungs-Roͤhre seine Hize dem Wasser

mittheilen muß, mit welchem der Kessel gespeist wird: doch dieß gehoͤrt nicht

zu meiner Erfindung.

Der Durchmesser des Tausches darf, wo er Wasser in sich fuͤhrt, nie kleiner

seyn, als 23 Fuß, in dem die Maschine nur mit einem Dampf-Druke von nicht

weniger als 10 Pfd. auf ein Quadrat-Zoll in Thaͤtigkeit gesezt werden

kann; dieser Durchmesser braucht aber nimmer mehr vergroͤßert zu werden, in

dem man die allenfalls noͤthige groͤßere Kraft durch Erweiterung des

Ringes erlangen kann. Nur um eine sehr große Kraft zu erhalten, koͤnnte es

allenfalls vortheilhaft seyn, den Durchmesser des Tausches zu

vergroͤßern.

In Fig. 1 ist

der Durchschnitt des Ringes kreisfoͤrmig: bei groͤßerer Kraft wird er

vierekig, bei noch groͤßerer laͤnglich seyn koͤnnen, damit die

Breite der Klappen an ihren Zapfen nie groͤßer als 18 Zoll seyn darf, um ihre

Wirkung beschraͤnken zu koͤnnen.

Wenn man Queksilber statt des Wassers im Ringe ans wendet, bleibt der Bau der

Maschine, dem Principe nach, derselbe: der Durchmesser darf aber dann, auch

fuͤr die groͤßte Kraft, wo man einen Verdichter anwendet, nie

groͤßer seyn, als 6 Fuß, in dem die große specifische Schwere des Queksilbers

schon bei einer Saͤule von 30 Zoll dem Dampfe den erfoderlichen Druk

mittheilt, und der Durch, schnitt des Ringes muß immer laͤnglich seyn, in dem

er in dieser Form am

wenigsten Queksilber noͤthig hat. Mehrere Theile der Maschine koͤnnen

in diesem Falle weggelassen werden: z.B. die Klappen i,

weil, bei einer Saͤule von 30 Zoll, die Halbmesser zur horizontalen Linie

herabsteigen, ehe noch ihre Enden die Oberflaͤche des Queksilbers erreichen,

und die Temperatur desselben uͤberall gleich ist. Auch die innere Maske kann

wegbleiben, (die aͤußere behaͤlt die oben angegebene Form) weil der

Schluß-Punkt der Klappen hier nie veraͤndert zu werden braucht, in dem

eine, verhaͤltnißmaͤßig zum Durchmesser des Tausches so niedrige,

Saͤule dem Dampfe den Eintritt in den Ring beinahe so hoch oben, als die

horizontale Linie der Halbmesser selbst, gestattet, ohne daß ein Halbmesser in das

Queksilber eher herabsteigen muͤßte, als bis vorlaͤufig seine

Verbindung mit Loch 3 aufgehoben wurde. Aus demselben Grunde, (der Kuͤrze der

Saͤule naͤmlich) koͤnnen die Halbmesser bis auf 5 oder 4

vermindert werden. Auch die Roͤhre 4 kann wegbleiben, da kein Queksilber

verloren geht. Die Menge Queksilbers darf offenbar nicht groͤßer seyn, als

noͤthig ist, um eine Saͤule von 30–34 Zoll von demselben zu

erhalten, ohne seine untere Oberflaͤche so tief herabzudruͤken, daß

der Dampf durch das Queksilber entweichen koͤnnte. Statt des obigen

Gehaͤuses kann der Tausch mit seiner Maske und mit seinem Dampfrohre, wenn

Queksilber gebraucht wird, in einem dampfdichten Gehaͤuse aus Gußeisen

eingeschlossen seyn: wenn dann der Dampf sogleich in dasselbe, und von da in das

Dampfrohr geleitet wird, so ist alle Verdichtung des Dampfes in dem Ringe vermieden.

Man wird einsehen, daß, wo Queksilber gebraucht wird, die Maschine außerordentlich

dicht seyn muß: wo der Raum sehr beschraͤnkt ist, kann der Tausch in dem

Kessel selbst sich drehen, der in dieser Hinsicht oben mit einem Vorsprunge versehen

ist: dieß ist die wohlfeilste Methode. Die Spindeln maͤßen in den lezten beiden Faͤllen in

Verstopfungs-Buͤchsen laufen. Es ist offenbar, daß man sich nur einer

Fluͤßigkeit in dem Ringe bedienen kann, und daß, da Schwere und

Fluͤßigkeit die einzigen in dieser Hinsicht brauchbaren Eigenschaften des

Wassers und des Queksilbers sind, auch andere Fluͤßigkeiten, welche diese

Eigenschaften bei der Hize des siedenden Wassers besizen und erhalten, statt

derselben angewendet werden koͤnnen.

Diese oben beschriebene Maschine ist folgender Abaͤnderungen

faͤhig:

Die Zahl der Klappen in dem Ringe kann, von vier aufwaͤrts, abgeaͤndert

werden: in eben demselben Verhaͤltnisse auch die Zahl der damit

correspondirenden Halbmesser und Loͤcher im Gesichte.

Die die Klappen f regelnden Gewichte koͤnnen auch

innenwendig in dem Ringe angebracht seyn, wo ein Vorsprung zu ihrer Bedekung

angebracht ist.

Dieselben Klappen koͤnnen durch Gewichte geregelt werden, welche an einem Ende

des Zapfens der Klappe angebracht sind, wo dieses Ende durch eine

Verstopfungs-Buͤchse an die Außenseite des Ringes hervortritt; sie

koͤnnen auch Schieber-Klappen seyn.

Der Schluß dieser Klappen kann auch (statt der Faͤnge und Haͤlter, wie

sie oben, angegeben wurden) durch einen Stift auf den Hebel b bewerkstelliget werden, der in eine gekruͤmmte Furche (an der

Seite des Gehaͤuses und an der aufsteigenden Seite des Tausches) eingreift,

ehe noch die Schwere des Gewichtes e anfaͤngt,

auf die Klappe zu wirken. Der Stift druͤkt auf diese Weise auf die obere

Seite der Krummen, und macht, daß die Klappe sich schließt; und wenn die Schwere des

Gewichtes e auf die Klappe wirkt, stuͤzt die

untere Krumme der Furche den Stift, und macht, daß die Klappe sich

allmaͤhlich schließt. Diese gekruͤmmte Furche muß, wenn eine innere Maske da ist,

an dem Hebel m, statt an der Querstange auf demselben,

angebracht seyn.

Die beigefuͤgten Zeichnungen sind nach keinem besonderen Maßstabe entworfen,

in dem die Dimensionen der Maschine nach der verschiedenen Kraft, die sie

aͤußern soll, nothwendig sehr verschieden seyn muͤßen. Die Kraft

selbst kann auf zwei verschiedene Weisen modificirt werden, entweder dadurch, daß

man den Durchmesser des Tausches aͤndert, oder die Weite des Ringes. Bei den

wohlbekannten Grundsaͤzen des Drukes der Fluͤßigkeiten kann es nicht

schwer fallen, die Dimensionen fuͤr eine Maschine von dem oben angegebenen

Baue zu finden, welche mit einer bestimmten Kraft wirken, und von einem bestimmten

Druke in Thaͤtigkeit gesezt werden soll. Die gehoͤrigen Dimensionen

fuͤr die verschiedenen einzelnen Theile werden sich aus der Betrachtung der

Zweke ergeben, zu welchen jeder derselben verwendet wird.

Aus obiger Beschreibung wird es ferner erhellen, daß meine Erfindung

vorzuͤglich in der einfachen und kraͤftigen Methode, den Dampf in

dieselbe einzufuͤhren, und aus derselben wieder abzuleiten, besteht; und daß

folglich, ungeachtet aller kleinen Abaͤnderungen an einzelnen Theilen, die

Erfindung immer dieselbe bleibt.

Die Vortheile, welche aus der außerordentlichen Einfachheit des Baues dieser Maschine

und der beinahe gaͤnzlichen Vermeidung aller Reibung entstehen, sind zu

auffallend, als daß sie hier besonders aufgezahlt werden duͤrften.

Bemerkungen der Patenttraͤger.

Die Wichtigkeit der Erfindung einer wirksamen und wohlfeilen Rad-Dampfmaschine

wird wohl nicht bestritten werden koͤnnen, wenn man bedenkt, daß die nach dem

Grundsaze der Abwechslung erbaute Dampfmaschine ungefaͤhr die Haͤlfte

der Kraft des Dampfes verschlingt, und dieß selbst dann noch, wo sie durch den

meisterhaftesten Bau und durch bewunderswerthe Kunst in ihrer Anwendung und

Benuͤzung zu dem erwuͤnschten Zweke den hoͤchsten Grad von

Vollendung erreicht zu haben scheint. Dieser Verlust an Kraft entsteht

vorzuͤglich durch Reibung, und durch den Wechsel in der Bewegung: daher

scheint eine Maschine, welche urspruͤnglich eine staͤtige

radfoͤrmige Bewegung erhaͤlt, das beßte Mittel, diesem Uebel

abzuhelfen. Man hat bisher eine große Anzahl solcher Maschinen ausgedacht: keine

derselben hat jedoch einen so entschiedenen Vorzug vor jenen, die nach dem Grundsaze

der abwechselnden Bewegung gebaut sind, daß sie in der Anwendung einen Vorzug

verdiente. Der Fehler an denselben ist vorzuͤglich der Reibung der Theile,

oder der Genauigkeit und Zartheit, mit welcher sie gearbeitet werden muͤßen,

und daher auch den hohen Verfertigungs- und Ausbesserungs-Kosten

zuzuschreiben. Obige Beschreibung wird es einleuchtend machen, daß diese Hindernisse

hier endlich besiegt sind, und daß die in derselben dargestellte Maschine in

Hinsicht auf gluͤklichen Erfolg es kuͤhn mit den Dampfmaschinen mit

abwechselnder Bewegung aufnehmen darf.

Die ersten Gestehungs-Kosten der Rad-Dampfmaschine sind, in

Vergleichung mit jener in abwechselnder Bewegung, (wenn Wasser gebraucht wird) bei

gleicher Kraft um vieles geringer.

Dieß wird daraus erhellen, wenn man bedenkt, daß die Klappen die einzigen Theile

sind, welche, so wie ihre Lager, die Masken, und das Gesicht, welche alle dampfdicht

seyn muͤßen, Genauigkeit bei ihrer Verfertigung fodern; sie werden aber schon

dadurch allem dampfdicht, daß sie eine vollkommen ebene Flaͤche erhalten,

welche ihnen auf einer Schleifbank leicht gegeben werden kann; daß alle

uͤbrigen Theile des Tausches, mit Ausnahme der Achse, schon in dem rohen

Zustande, in welchem sie aus dem Guße kommen, zusammengefuͤgt werden koͤnnen, und daß

bei dem Zusammenfuͤgen derselben weit weniger Umstaͤndlichkeit Statt

hat. Die Groͤße, die die Maschine noͤthig hat, wo sie Wasser

fuͤhrt, wird von geringem Belange in Hinsicht auf Kosten zu seyn scheinen,

wenn man weiß, daß der Ring und die Halbmesser eines Troges von 28 Fuß im

Durchmesser fuͤr 10 Pfund Sterling 10 Schill, die Tonne, zu Worcester

gegossen, und nach London geliefert wurden.

Der Unterschied bei dieser Vergleichung der ersten Gestehungs-Kosten nimmt im

Verhaͤltniße der Kraft zu, und faͤllt, wo sie einmal bis zur Kraft von

50 Pferden und daruͤber steigt, gar sehr zu Gunsten der

Rad-Dampfmaschine aus, in dem die einzige bedeutende Vergroͤßerung der

Maschine, die zur Vermehrung der Kraft noͤthig ist, die Flaͤche des

Querdurchschnittes des Ringes betrifft.

Die Gestehungs-Kosten einer solchen Maschine, bei welcher man Queksilber als

Fluͤßigkeit anwendet, kommen jener einer Dampf-Maschine mit

abwechselnder Bewegung beinahe gleich, und betragen, bei einer Staͤrke von

ungefaͤhr zehn Pferden, mehr: Ersparung an Dampf und an

Ausbesserungs-Kosten wird sie aber an allen jenen Plaͤzen zu einer

hoͤchst wohlfeilen Maschine machen, wo Feuerungs-Materiale und

Arbeitslohn theuer sind. Wenn man ferner die

Aufrichtungs-Ausbesserungs- und Betreibungs-Kosten beider

Maschinen unter einander vergleicht, so faͤllt das Resultat offenbar zu

Gunsten der Rad-Dampfmaschine aus.

Die einzige Reibung, welche bei dem Betriebe der Rad-Maschine, ohne

Verdichter, Statt hat, ist – die der Fluͤßigkeit in dem Ringe,

– des Gesichtes gegen die Maske – der Stifte gegen die Querstangen auf

m- und der Achse selbst: alle diese sind aber

hoͤchst unbedeutend. Beweis hieruͤber liefert die im vorigen Dezember

zum Versuche erbaute (Wasser) Maschine bei den HHn. Hague und Topham's zu London, Spitalfields: sie wurde

mit einem Druke von drei Achtel Pfund auf einen Quadrat-Zoll in Bewegung

erhalten. Ihr Gewicht ist ungefaͤhr 3 Tonnen.

Ihre Dimensionen sind:

Durchmesser

des Tausches

15 Fuß

0 Zoll,

– –

der Achse

0 Fuß

4 Zoll,

– –

des Gesichtes und der Maske

1 Fuß

0 Zoll.

Da die Flache des Querdurchschnittes des Ringes 78 Quadrat-Zoll

betraͤgt, so ist dieser Druk weniger als 30 Pfd. gegen die geschlossene

Klappe. Die Reibung des Wassers im Ringe wurde als unbedeutende Kleinigkeit

befunden, in dem der Tausch mit einem Druke von 1 1/2 Pfund auf das

Quadrat-Zoll sich 10 mal in einer Minute umdrehte (eine Schnelligkeit von 420

Fuß), und es wahrscheinlich ist, daß ein Theil dieses Drukes zum Austreiben des

Dampfes durch die Halbmesser verwendet werden mußte.

Um den zur Ueberwindung der lezterwaͤhnten Reibung noch noͤthigen Druk

zu schaͤzen, muß man sich nur erinnern, daß das Wasser beinahe immer stehen

bleibt, also nur wenig oder gar keine vis inertiae zu

uͤberwinden ist. Der noch noͤthige Druk betraͤgt also den

Unterschied zwischen dem Druke, der noͤthig ist, die niedergedruͤkte

Oberflaͤche des Wassers auf einem gewißen Punkte zu erhalten, wenn die

Maschine in Ruhe steht, und zwischen demjenigen, den man noͤthig hat,

dieselbe auf demselben Punkte zu erhalten, wenn die Maschine in voller

Thaͤtigkeit ist: dieser Unterschied ist gewiß unbedeutend.

Es ist allgemein bekannt, daß die weitesten Roͤhren in unseren tiefen

Bergwerken nur einige Zolle Aufsaz brauchen, um die Reibung des Wassers in der

Pamproͤhre, oder in dem Raume uͤber dem Staͤmpel zu

uͤberwinden. Die Reibung des Gesichtes an der Maske wurde unbedeutend

gefunden. Wenn man nun den Bau dieser Maschine betrachtet, und bedenkt, daß beinahe

alle Reibung beseitigt, und das, was davon noch uͤbrig ist, zunaͤchst an

der Achse sich befindet, daß die Kraft staͤts an dem Ende des Hebels

angebracht ist, und beide sich in den moͤglich vortheilhaftesten Lagen

befinden; so wird es einleuchtend, daß das nothwendige Resultat hievon bedeutende

Ersparung an Feuerungs-Materiale seyn muß.

Aus dem Baue dieser Maschine folgt auch der wichtige Vortheil, daß sie ohne

Verdichter arbeiten kann, und zwar bei ungefaͤhr halbem Druke des Kessels,

welchen eine abwechselnde Maschine von derselben Staͤrke bei gleicher Menge

von Feuerungs-Materiale fodert.

Die verlangte Geschwindigkeit der Maschine, (wo man Wasser bei derselben braucht) ist

ungefaͤhr 400 Fuß in der Minute; dieß ist etwas mehr, als die aͤußerste Schnelligkeit einer abwechselnden

Dampf-Maschine, naͤmlich 345 Fuß, waͤhrend der Staͤmpel

durch den Mittelpunkt des Cylinders laͤuft, wenn seine mittlere Geschwindigkeit 220 Fuß betraͤgt. Erstere verhaͤlt

sich zu der anderen, wie der Umfang des Kreises zu seinem doppelten Durchmesser.

Diese Geschwindigkeit der Maschine ist aber, (wo Queksilber angewendet wird)

geringer.

Es ist allgemein bekannt, daß, in Hinsicht auf die abwechselnde

Dampf-Maschine, die Geschwindigkeit derselben nicht leicht ohne bedeutenden

Verlust an Kraft, und ohne Zerstoͤrung ihrer Theile uͤber obige 220

Fuß waͤhrend Einer Minute gebracht werden kann, und daß, hinsichtlich auf das

Wasser-Rad, die Geschwindigkeit des Umfanges desselben nicht ohne gleichen

Verlust an Kraft uͤber 330 Fuß in einer Minute zu treiben ist. Die Ursachen

dieser Beschraͤnkung der Geschwindigkeit scheinen, bei den abwechselnden

Dampf-Maschinen, die Reibung und die abwechselnden Bewegungen ihrer Theile,

und, bei den Wasser-Raͤdern, theils das Zuruͤkfahren des Rades

vor der Kraft mit beschleunigter

Geschwindigkeit, theils der Verlust an Wasser aus den Eimern, durch die

Centrifugal-Kraft, die dasselbe erhaͤlt, zu seyn. Bei obiger

Rad-Dampfmaschine kann aber keine dieser Beschraͤnkungen der

Geschwindigkeit eintreten; alle Reibung ist beinahe beseitigt, die Bewegung ist

beinahe gleichfoͤrmig radfoͤrmig, und das Wasser in dem Ringe

faͤhrt nicht vor der Kraft zuruͤk: da dasselbe beinahe immer auf

derselben Stelle bleibt, so erlangt es auch keine Centrifugal-Kraft.

Die oben erwaͤhnte, zum Versuche aufgestellte Maschine drehte sich auf 688 Fuß

in einer Minute bei einem Druke von ungefaͤhr 3 1/2 Pfund auf ein

Quadrat-Zoll; ein bedeutender Theil dieses Drukes mußte durch die

Einschließung oder die Drahtzuͤge des Dampfes auf seinem Durchgange durch die

Halbmesser entstanden seyn. Wenn man irgend einen Verdacht hegen koͤnnte, daß

diese Geschwindigkeit, wegen des Drukes, der zur Ueberwindung der Reibung des

Wassers in dem Ringe erfodert wuͤrde, zu hoch angegeben waͤre, so

beliebe man sich zu erinnern, daß in einer Pumpe von 12 Zoll im Durchmesser, die das

Wasser 20 Faden hoch mit einer Geschwindigkeit von einem Fuß in jeder Secunde zieht,

die Reibung des Wassers auf dieser ganzen Streke nur 2 1/2 Pfund, oder 1/50 Pfund

auf ein Quadrat-Zoll betraͤgt, und daß diese Reibung in dem einfachen

Verhaͤltniße des Durchmessers und der Tiefe, und in dem doppelten der

Geschwindigkeit steht.

Die Maschinen dieser Art, welche Wasser fuͤhren, schiken sich am beßten

fuͤr große Kraftanwendung, und, je groͤßer sie sind, desto mehr

erspart man an denselben in Hinsicht auf Gestehungs-Kosten und

Feuerungs-Materials, verglichen mit schwaͤchern.

Mit dem Baue solcher Maschinen von ungeheuer großer Kraft hat es keine Schwierigkeit,

da bei der langsamen Bewegung des Tausches auf seiner Achse keine besonders große

Staͤrke des Materiales erfoderlich ist. Die Form selbst (ein Rad) und die Form des Ringes und der

Halbmesser (Roͤhren) koͤnnen in Hinsicht auf Starke und Dichtheit

nicht schiklicher gedacht werden.

Tausche von 40 Fuß im Durchmesser sind keinesweges unausfuͤhrbar. Der Bau und

die besondere Wirkung von Flugraͤdern scheint allerdings es nothwendig zu

machen, die Durchmesser derselben innerhalb dieser Graͤnzen zu

beschraͤnken; es ist aber offenbar, daß zwischen Flugraͤdern und den

Tauschen, vorzuͤglich in Hinsicht auf ihre Wirkung, nur wenig Analogie Statt

hat.

Die Kraft der lezteren ist also eben so wenig beschrankt, als die der abwechselnden

Dampf-Maschinen. Es koͤnnte scheinen, daß die radfoͤrmige

Bewegung derselben sie zum Wasserschoͤpfen untauglich macht; sie taugen

indessen weit besser, als eine Dampf-Maschine mit abwechselnder Bewegung, um

eine Dreistoß-Pumpe (three throw pump) zu

treiben, und es ist bekannt, daß eine solche Pumpe, bei gleicher an derselben

angebrachter Kraft, mehr Wasser foͤrdert, als eine gewoͤhnliche

Hebepumpe, in dem das Wasser in ihr ununterbrochen durch die Roͤhren

stroͤmt, waͤhrend an der Hebepumpe der Strom unterbrochen wird, und

die vis inertiae der ganzen Wassersaͤule bei

jedem Zuge uͤberwunden werden muß. Aus eben diesem Grunde hat erstere Pumpe

auch den Vortheil von Zugroͤhren mit kleinerem Durchmesser, als an der

lezteren.

Die Tausche mit Queksilber schiken sich am beßten fuͤr kleinere

Kraͤfte, und je kleiner sie sind, desto mehr Vortheil gewaͤhren sie in

Hinsicht auf Reibung und Ersparung an Feuerungs-Materiale, im Vergleiche mit

abwechselnden Dampf-Maschinen von gleicher Staͤrke.

Es muß jedem einsichtsvollen Leser sich von selbst aufdringen, daß es fuͤr

Dampfbothe keine geeignetere Vorrichtung geben kann, als diese Maschine mit

Queksilber, in dem sie in einem hohen Grade Raum- und Feuerungs-Material ersparung in sich

vereinigt, und die starken und ungleichen Nisse an dem Schiffe und die unangenehme

zitternde Bewegung, welche die gegenwaͤrtigen Dampf-Maschinen an

denselben hervorbringen, beseitiget.

Der bedeutende Verlust an Kraft, welcher durch die an abwechselnden

Dampf-Maschinen auf Dampf-Bothen nothwendig werdende

Verkuͤrzung der Laͤnge des Streiches hervorgeht, und der Schaden, den

sie an Schiffen durch ihre abwechselnden Bewegungen verursachen, sind Nachtheile von

solcher Wichtigkeit, daß eine wirksame und oͤkonomische Rad-Maschine

hoͤchstes Beduͤrfniß wird, zumal, da der beengte Raum auf

Dampf-Boͤthen jede Ersparung an Brenn-Materiale doppelt

vorteilhaft macht.

Diese Maschine, sie mag mit Wasser oder mit Queksilber gefuͤllt seyn,

laͤßt sich auch sehr bequem ausfuͤhren, in dem ihr Bau hoͤchst

einfach ist, und das Aufsezen, Treiben und Ausbessern derselben wenig

Geschiklichkeit fodert. Dieß ist vorzuͤglich bei den

Queksilber-Maschinen der Fall, die wenig Raum einnehmen, eben so wenig

Muͤhe als Geschiklichkeit bei dem Aufstellen und Ausbessern derselben

erfodern, und noch uͤberdieß einen Gewinn auf der Mauth gewaͤhren: man

erhaͤlt naͤmlich von der zu 1 Shill. 8 Den. auf das Pfund Queksilber

gesezten Mauth 1 Shill. 1 Den. bei der Ausfuhr zuruͤkbezahlt, und der

Einfuhrs-Zoll auf Queksilber betraͤgt in den meisten uͤbrigen

Staaten weniger als der Rest der engl. Mauth nach Abzuge des zuruͤkbezahlten

1 Shill. 1 Den.

Eine solche Maschine (mit Wasser in dem Ringe) wird nun auf der Fawdon Steinkohlen-Grube, bei Newcastle, gebaut: ihr Tausch hat 28

Fuß im Durchmesser, und der Ring, dessen Durchschnitt kreisfoͤrmig ist, einen

Fuß.

Eine andere, mit Queksilber, ist beinahe fertig, und wird in Kuͤrze in

Vinestreet, Nr. 1, Waterloo-road, near the SouthendSonthend of Waterloo-bridge im Umtriebe seyn. DasDasr Patent gilt fuͤr die vereinigten Koͤnigreiche und

fuͤr die Colonien: fuͤr Frankreich ward ein Brevet d'importation genommen.

Die gegenwaͤrtigen Besizer des Patentes, die HHn. I. und T. Masterman zu

London, Nr. 68, Old-Broad-street ertheilen, unter billigen

Bedingungen, Licenzen sowohl auf die Verfertigung, als auf die Anwendung dieser

Maschinen, und sind auch geneigt, ihre Patent-Rechte zu verkaufen.

Eine kleine Schrift, in welcher die Vortheile, die diese Maschine gewahrt,

aufgezaͤhlt, und vergleichende Tabellen der Kraft und des Bedarfs an

Feuerungs Materials zwischen, dieser und der abwechselnden Dampf-Maschine

vorgelegt sind, ist so eben erschienen, und bei den HHn. Underwood in Fleetstreet zu haben.

Tafeln