| Titel: | Lampe für Leuchtthürme mit doppeltem Luftzuge und mehreren concentrischen Schnäbeln. Von den HHn. Arago und Fresnel. |

| Autor: | François Arago [GND], Augustin Jean Fresnel [GND] |

| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. XXI., S. 174 |

| Download: | XML |

XXI.

Lampe für Leuchtthürme mit doppeltem Luftzuge und mehreren concentrischen Schnäbeln. Von den HHn. ArragoArago und Fresnel.

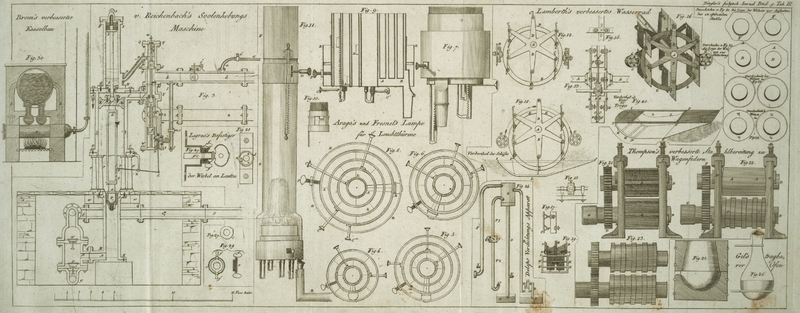

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Arrago und Fresnel über Lampen für Leuchtthürme.

Die HHn. Arrago und Fresnel haben im April-Hefte 18 21 diese Lampe

beschrieben, und im Julius 1822, S. 317 die hiezu noͤthigen Abbildungen

geliefert. Wir finden leztere deutlich genug, um, mit Uebergehung der fruͤheren

Beschreibung, jeden Lampen-Fabrikanten in den Stand zu sezen darnach zu

arbeiten; schwerlich wuͤrde aber irgend einer derselben nach der bloßen

Beschreibung eine aͤhnliche Lampe haben verfertigen koͤnnen. Wenn wir

auch keine Leuchtthuͤrme im Binnenlande von Europa besizen, so koͤnnte

man solche Lampen wenigstens zur Erleuchtung der Uhren der Stadtthuͤrme

benuͤzen, welche, die ganze Nacht uͤber, sich vergebens drehen und

deuten, ohne daß irgend Jemand auf der Straße von allem diesen Drehen und Deuten

einigen Nuzen haͤtte. In England faͤngt man an, die Stadt-Uhren

des Nachts zu beleuchten: welcher Kirchthum wird in Deutschland der erste seyn, der

Licht verbreitet?

Fig. 4 Tab.

III. Grundriß eines Lampen-Schnabels mit zwei concentrischen Dochten, dessen

Wirkung ungefaͤhr 5 Carcel'schen Lampen gleich kommt, und wobei noch etwas

Oel erspart wird.

Fig. 5

Grundriß eines Lampen-Schnabels mit drei concentrischen Dochten, dessen

Wirkung ungefaͤhr 10 Carcel'schen Lampen gleich kommt bei gleichem

Oel-Verbrauche.

Fig. 6

Grundriß eines Lampen-Schnabels mit drei Dochten, wobei man den mittleren

Luftzug erweitert hat, um etwas mehr Licht zu erhalten. Wirkung und Verbrauch des

Oeles wurden hiebei noch nicht verglichen. Der mittlere Docht ist etwas

naͤher an den aͤußeren gerichtet, der sich dadurch mehr erhizt.

Fig. 7 Aufriß

dieses Schnabels.

Fig. 3

Grundriß eines Schnabels mit vier Dochten, der, in Hinsicht auf Aufwand an Oel und

an Wirkung, ungefaͤhr 20 Carcel'schen Lampen gleich kommt. Die

Zwischenraͤume, welche die Dochte trennen, und die Luft durchziehen lassen,

nehmen von dem mittleren Dochte gegen die aͤußeren hin allmaͤhlig an

Breite ab.

Fig. 9 stellt

diesen vierfachen Schnabel im Durchschnitte dar.

c, c, c', c'' sind die Stellstangen, mittelst welcher

man jeden Docht heben oder senken kann.

AB ist ein horizontaler Vorsprung der

Roͤhre, welche das Oel in die vier Schnaͤbel leitet.

LLL sind kleine Platten von Eisenblech, mittelst

welcher die Schnaͤbel an einander geloͤthet sind: sie sind so

gestellt, daß sie den Durchzug der Luft nicht hindern, naͤmlich auf die

Kante.

P ist eine Drukschraube, welche den Mantel RRR des Rauchfanges fest haͤlt. Sie hat

allerdings den Nachtheil, den Schnabel zu entstellen, wenn man sie zu stark anzieht;

sie war aber noͤthig, um die Hoͤhe der Biegung zu finden, welche die

Erzeugung eines weißen Lichtes am meisten des guͤnstigt. Wenn diese

Hoͤhe einmal gefunden ist, ist es zum gewoͤhnlichen Gebrauche besser,

den Mantel anzuloͤthen.

Fig. 10,

Detail der Verbindung des beweglichen Ringes, der einen Docht traͤgt, mit dem

auf der Stellstange angeloͤtheten: diese Verbindung ist wie an einem

Baionette mit dem Flintenlaufe vorgerichtet.

Alle obigen Figuren sind in halbem Maßstabe.

Fig. 11 ist

der Aufriß des vierfachen Schnabels im Viertel-Maßstabe mit seinem Rauchfange

C, an welchem ein Aufsaz angebracht ist, der sich

mittelst einer Stellstange verlaͤngern und verkuͤrzen laͤßt.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß der bewegliche Theil dieses Aufsazes, wenn er nur auf

einer Seite durch die Stellstange gehalten wird, die Unbequemlichkeit hat, sich

leicht zu neigen, und dann sich an dem festen Theile zu reiben. Es ist daher besser

dem Aufsaze anfangs eine mehr als hinlaͤngliche Hoͤhe zu geben, und

dann den Luftzug mittelst einer Hemme, wie der Schieber an den Oefen, zu

maͤßigen; er darf aber nicht breiter als ein Drittel des Durchmessers der Roͤhre seyn.

Diese Hemme ist aus Eisenblech, und unten an dem Aufsaze an einer horizontalen Achse

befestigt, welche nach Außen mit dem vierten Theile eines Zahnrades versehen ist,

welches man mittelst einer mit einem hoͤlzernen Griffe versehenen Schraube

gehoͤrig stellen kann.

Der ruͤhmliche bekannte Groß-Uhrmacher zu Paris, Herr Wagner, hat

Lampen mit einem Uhrwerke verfertigt, durch welches ein vierfacher

Lampen-Schnabel von 0,09 Mette im Durchmesser, dessen Wirkung 17 Carcel'schen

Lampen gleichkommt, stuͤndlich 4–5 Pfund erhaͤlt, und wodurch

die Lampe, die nur 1 1/2 Pfund Oel in eine Stunde verbraucht, hinlaͤnglich

gespeist wird. Die Pumpen, welche das Oel aufziehen, werden durch Federn oder durch

Gewichte bewegt; im elfteren Falle dauert die Wirkung sechs Stunden lang, im

lezteren 16 Stunden, ohne daß dieses Uhrwerk aufgezogen werden darf. Lampen mit zwei

bis drei concentrischen Schnaͤbeln, deren man sich mit Vortheil zur

Erleuchtung von groͤßeren Saͤlen bedienen kann, und die viel weniger

Oel beduͤrfen, koͤnnen sehr leicht mit solchen Uhrwerken vorgerichtet

werden, welche die ganze Nacht uͤber gehen, und Oel pumpen, ohne daß sie

aufgezogen werden duͤrftenSolche Uhrwerke koͤnnten bei vielen Fabrik-Arbeiten, wo es sich

um regelmaͤßige Speisung irgend eines Gefaͤßes mit einer

Fluͤßigkeit handelt, mit Vortheil angewendet werden. A. d. Ueb..

Tafeln