| Titel: | Ueber die Fabrikation der Schwefelsäure in Frankreich, und über den Gebrauch derselben. |

| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. XXV., S. 188 |

| Download: | XML |

XXV.

Ueber die Fabrikation der Schwefelsäure in Frankreich, und über den Gebrauch derselben.

Aus dem Dictionaire Technologique in Gill's technical Repos. Juli 1822. S. 45.

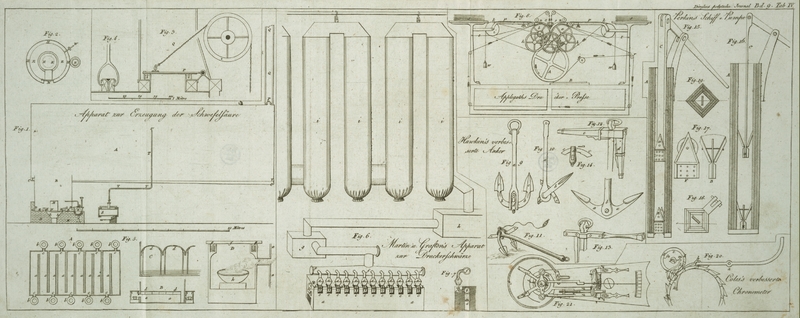

Mit Abbildungen auf Tab. IV.

Ueber die Fabrikation der Schwefelsäure in Frankreich.

Schwefelsaͤure wurde in Frankreich erst seit 40 Jahren

und auf eine noch sehr mangelhafte Weise bereitet. Die gewoͤhnliche Methode besieht darin,

daß man in eine mit Blei ausgefuͤtterte Kammer von 5–10000

Cubik-Fuß (121–243 Metres) einen eisernen Wagen rollt, der mit einem,

mit brennendem Schwefel gefuͤllten, Behaͤlter aus Guß-Eisen

beladen ist. Die Verbrennung des Schwefels wird durch Beimischung von 12,15, ja

sogar 20 p. C. Salpeter befoͤrdert. Wenn man vermuthen kann, daß die

Verbrennung voruͤber ist, und die dadurch gebildete Saͤure sich

hinlaͤnglich in einigen Zollen Wassers, mit welchem man den Boden der Kammer

bedekte, verdichtete, (denn waͤhrend der Operation sind Arbeiter damit

beschaͤftigt, mittelst eines an einer Pumpe angebrachten Gießkolbens Wasser

in die Kammer zu sprizen) so wird das Thor geoͤffnet, bei welchem der Wagen

hineingerollt wurde, dieser wieder herausgezogen, und der Ruͤkstand von der

Verbrennung abgeleert. Ehevor war man diese weg, obschon er noch 25 bis 30 p. C.

unangegangenen Schwefel und schwefelsaure Pottasche enthielt; spaͤter ward er

zum Theile auf Alaun benuͤzt. Der Behaͤlter wurde hierauf neuerdings

mit Schwefel und Salpeter gefuͤllt, und die vorige Operation mit demselben

wiederholt. Die in der Kammer enthaltene Saͤure wurde in bleiernen Beken

abgeraucht, bis dieselbe am Beauméschen Araͤometer 50° zeigte,

hierauf in glaͤsernen Retorten, 20 bis 40 in doppelte Reihen gestellt, in

einem Sandbade concentrirt, welches durch einen einzigen Herd der ganzen

Laͤnge der Oefen hin geheizt wurde, und diese Concentration wurde so lang

fortgesezt, bis es unmoͤglich ward, noch etwas Wasser von der Saͤure

abzutreiben. Dieß war, wie jezt, der Fall bei 66° Beaumé oder bei

einer specifischen Schwere von 1,845, die specifische Schwere des Wassers = 1,000.

Auf diese, von einigen Chemikern zuweilen etwas abgeaͤnderte, Weise erhielt

man aus 100 Theilen Schwefel im Allgemeinen 150–200 Schwefelsaͤure von

66°, und sehr oft mißlangen diese Operationen im Großen gaͤnzlich.

Man gab hierauf den Wagen auf, und baute einen feststehenden Ofen unter der Kammer.

Die concave Platte, auf welcher der Schwefel ausgebreitet wurde, wurde durch einen

darunter stehenden Ofen erhizt. Das Verbrennen von 100 Theilen Schwefel mit 10 bis

12 Salpeter wurde durch eine kleine Thuͤre, die man gelegentlich

oͤffnete, unterhalten und geregelt. Ein Loch, zwei Zoll uͤber der

Oberflaͤche des Schwefels, gewaͤhrte der aͤußeren Luft

bestaͤndigen Zutritt, und ein Kamin an der entgegengesezten Seite der Kammer

erzeugte einen Luftzug, welcher haͤufig die nicht verdichteten sauren

Gasarten abfuͤhrte. Diese Gasarten fallen, zumal bei feuchtem Wetter, in

einiger Entfernung von dem Gebaͤude nieder. In der Kammer bleibt einige Zoll

tief Saͤure zuruͤk, und, je nachdem die Kammer und die Erzeugung groß

ist, wird taͤglich eine verhaͤltnismaͤßige Menge abgezogen, und

auf obige Weise in den Retorten concentrirt. Dieses Verfahren, an welchem zeither

einige nuͤzliche Veraͤnderungen getroffen wurden, (unter welchem jene

eines einzelnen Platinna-Kessels an der Stelle von 20 bis 40 Retorten die

wichtigste ist) ist bisher noch immer das Allgemeine. Man erhaͤlt hiedurch

aus 100 Theilen Schwefel 250 bis 260 – Saͤure von 1,845 specif.

Schwere, oder 66° Beaumé. Nach den bisher bestimmten

Verhaͤltnissen sind die eigentlichen Menge

des Schwefels

100

Sauerstoffes

150

Wassers

62,50

–––––

312,50.

Genauer laͤßt sich die Rechnung fuͤr Erzeugung im Großen nicht

treiben.

Beschreibung des Apparates. Fuͤr eine Kammer A (sieh Tab. IV. Fig. 1) von 20,000

Cubik-Fuß Inhalt sind 50 Fuß Laͤnge, und 27 Fuß Breite bei 15 Fuß

Hoͤhe die schiklichsten Maße. Allerdings kann man auch in einer Kammer, die nach anderen

Verhaͤltnissen gebaut ist, diesen Proceß durchfuͤhren: nach

sorgfaͤltig angestellten Beobachtungen hat man aber gefunden, daß, wenn

derselbe sicher gelingen soll, die Verhaͤltnisse den so eben angegebenen nahe

kommen muͤßen. Ein bleierner Cylinder B, 8 Fuß im

Durchmesser, und 6 Fuß hoch, 10 Zoll uͤber das Floͤz CC aufsteigend, ist an einem Ende der Kammer

angebracht. Das untere Ende des Cylinders, DD, ist

nach Innen aufgebogen, so daß er einen kreisfoͤrmigen Kayal oder einen Graben

EE bildet, welcher mit dem Cylinder

concentrisch ist, in welchem sich stets eine schwache Saͤure sammelt. GG kann aufgefuͤhrt werden, um zu

verhindern, daß der bleierne Cylinder nicht zu heiß, und doch durch die immer

erzeugte Hize gehoͤrig gewaͤrmt wird. Das Ganze wird durch die

Ziegel-Mauer H getragen, in deren Mitte eine

kreisfoͤrmige Platte von Gußeisen, K, ruht,

welche 3 Fuß 4 Zoll im Durchmesser haͤlt, 1 Zoll dik und oben etwas concav

ist, an ihren Kanten aber 3 Zoll uͤber dem Feuerherde LL steht, welcher die ganze untere Flaͤche

des Bodenstuͤkes waͤrmen soll. In gleicher Hoͤhe mit der Kante

dieser Platte ist die Thuͤre M in dem bleiernen

Cylinder angebracht, 2 Fuß hoch und 18 Zoll breit, mit einer 1 Zoll im Durchmesser

Haltenden Oeffnung an ihrem unteren Theile. An dem anderen Ende der Kammer sind 2

Wasser-Klappen, P, von 18 Zoll im Durchmesser,

uͤber welche 2 hoͤlzerne Schornsteine Q

angebracht sind, hoch genug, um einen sehr starken Luftzug zu veranlassen: also

wenigstens 15 Fuß hoch.

Nach dem alles so vorgerichtet, und Thuͤre und Schornstein geschlossen ist,

wird das Feuer unter der Platte angeschuͤrt, und nachdem diese so heiß

geworden ist, daß Schwefel, den man darauf wirft, sich augenbliklich

entzuͤndet, wird dieser darauf aufgeschuͤttet: 50 Kilogramme sind zu

jedem Abbrennen noͤthig. Zu gleicher Zeit wird eine im Sandbade befindliche Retorte, R, welche 4 Kilogramme, und 300 Gramme

Salpetersaͤure, und 500 Gramme (ein halbes Kilogramm) Melasse,

gehoͤrig mit der Salpetersaͤure gemischt, enthaͤlt, gehizt, und

das salpeterige Gas, welches sich daraus entwikelt, mittelst einer Roͤhre in

den unteren Theil des bleiernen Cylinders, 2 Fuß uͤber dem brennenden

Schwefel, geleitet. Mit dieser Operation wird fortgefahren, bis alles salpeterige

Gas aus der oben beschriebenen Mischung ausgetrieben ist. Aus dem Ruͤkstande

erhaͤlt man Sauerklee-Saͤure.

Ungefaͤhr zwei Stunden nach dem Anfange des Versbrennens des Schwefels wird

der Hahn eines Dampf Kessels S geoͤffnet, dessen

Roͤhre in die Mitte der Kammer reicht. Diese Roͤhre T hat einen Zoll im Durchmesser, an ihrer

Muͤndung U in der Kammer aber nur mehr 6 Linien

(13 Millimetres), damit der Dampf mit Gewalt ausfaͤhrt. Mit dieser

Einsprizung des Dampfes muß so lang fortgefahren werden, bis aller zur Aufnahme der

Saͤure noͤthige Dampf in die Kammer gebracht ist. Die hiezu

noͤthige Menge betraͤgt 50 Kilogramme, und die Oberflaͤche des

hiezu noͤthigen Kessels 5 Quadrat Schuhe.

Einige Minuten nach Anfange der Einfuͤhrung des Dampfes in die Kammer bemerkt

man eine Verdichtung in dem Inneren desselben. Das kleine Loch N in der Thuͤre des Cylinders muß dann

geoͤffnet werden, um der atmosphaͤrischen Luft freien Zutritt zu

verschaffen. So wie der Dampf eingeleitet wird (das Verbrennen des Schwefels und die

Entwikelung des Salpetergases braucht kaum 2 Stunden) beginnt, da alles geschlossen

ist, die Verdichtung, und wenn diese aufgehoͤrt hat, wird die Thuͤre

des Cylinders mit den beiden Schornsteinen geoͤffnet, um die Luft in der

Kammer so vollkommen als moͤglich zu reinigen, und zu erneuen, ehe irgend

eine neue Operation unternommen werden kann. Diese Operation kann vielmal in 24 Stunden

unternommen werden; es ist indessen sehr schwer, dieselbe so schnell auf einander

folgen zu lassen. Leichter geht es mit dreien, und man erhaͤlt bessere

Resultate. Ja es ist sogar noch besser, nur zweimal waͤhrend 24 Stunden zu

brennen, weil dabei weniger Sorgfalt noͤthig ist, und weniger Unfaͤlle

zu besorgen sind, die Verdichtung vollkommner geschieht, und das Blei der Kammer,

weniger haͤufig der Ausdehnung und Zusammenziehung bloß gestellt, weniger

dabei leidet.

Der ganze Boden der Kammer muß stets mit einer Schichte von Fluͤßigkeit bedekt

seyn. Da dieser Boden eine Neigung von 18 Centimetres besizt, so wird diese

Schichte, VV, an einem Ende 22 Centimetres in der

Tiefe halten, an dem anderen Ende aber nur vier. Man darf daher niemals so viel

Fluͤßigkeit abziehen, daß die in der Kammer enthaltene unter die oben

angegebene Hoͤhe herabsaͤnke. Die taͤglich abgezogene

Saͤure muß 40° Beaumé zeigen; sie kann noch hoͤher

gebracht werden, und einige Chemiker thun dieß auch wirklich, in der Absicht, das in

der Folge bei der Concentration noͤthige Feuerungs-Material zu

ersparen; sie erhalten aber weniger Saͤure, und, wenn sie dieselbe in der

Kammer auf 50 und mehr Grade getrieben haben, so verschlingt sie, bei einer solchen

specifischen Schwere, einen Theil salpetersaures Gas wovon man sie in der Folge bei

der Concentration nicht mehr befreien kann. Die Vermeidung dieser Nacktheile

entschaͤdigt vollkommen fuͤr die Auslagen bei der Abrauchung, welche

man durch dieselben zu ersparen wuͤnschtMan hat in Deutschland einige andere Vorrichtungen in den Blei-Kammern

zur bessern Contensirung der Schwefel-Daͤmpfe in Anwendung

gebracht. Die Folgende verdient mehr gekannt zu wer den: Auf dem Boden der

Bleikammer A, Fig. 5 Tab. IV.

sind ausgebogene Kanten von Bleiplatten aa, die Kanaͤle bilden, welche außer der

Blei-Kammer cylinderfoͤrmig hervorragen. Diese

cylinderfoͤrmige Behaͤlter bb dienen zur Aufnahme der Gefaͤße mit

Salpetersaͤure, und derer, in denen der Schwefel verbrannt wird. Die

Schwefel-Daͤmpfe ziehen durch hie Oeffnung cc in die Kanaͤle aa, uͤber welche bleierne Kappen

dd befestigt sind, an denen sich die

Schwefel-Daͤmpfe herunter ziehen, und von der nahen, auf dem Boden der Blei-Kammer

befindlichen, Fluͤßigkeit angezogen

werden. B, ist der Querdurchschnitt der

Bleie-Kammer mit den zu beiden Seiten angebrachten Vorstoͤßen

zur Verbrennung des Schwefels; C, der

Durchschnitt der Kanaͤle mit den daruͤber befindlichen Kappen

oder Gewoͤlben. D. ist die Vorrichtung

zur Aufnahme der Salpetersaͤure und des zu verbrennenden Schwefels,

nach einem groͤßern Maaßstabe gezeichnet. Der cylinderfoͤrmige

Behaͤlter ist an seinem oberen Rande mit einem Kanaͤle ee, zur Wasseraufnahme, versehen. Der

darauf gehoͤrige Dekel f hat einen Reif

g, welcher beim Auflegen in das in dem

Kanaͤle ee befindliche Wasser

taucht, und dadurch den Behaͤlter luftdicht verschließt. N ist das zur Aufnahme der

Salpetersaͤure, und des zu verbrennenden Schwefels bestimmte

Gefaͤß, dessen Daͤmpfe durch die Oeffnung c in die Kanaͤle aa ziehen. In die Vorstoͤße b, b, werden abwechslungsweise Porzelan-

oder Steingut-Gefaͤße mit Salpetersaͤure und eiserne

oder gebrannte Thon-Gefaͤße mit dem vorher auf

Kohlen-Feuer besonders erhizten, Schwefel gestellt, welchen man, vor

dem Verschließen mit dem Dekel f,

anzuͤndet. Das Verbrennen des Schwefels wird ununterbrochen

fortgesezt, und nur dann eine neue Quantitaͤt Salpetersaͤure

wies der in die Gefaͤße gegeben, wenn ein bestimmtes Gewicht von

Schwefel verbrannt ist. Vielleicht ließen sich beide Methoden vereinigen,

wodurch der Prozeß sicherer gefuͤhrt werden koͤnnte. D..

Eine Art von Probe der Reinheit der Schwefelsaͤure, deren man sich im Handel

bedient, und wodurch dieselbe auch hinlaͤnglich erwiesen wird, ist die

Eigenschaft der reinen Schwefelsaͤure, den Indigo aufzuloͤsen, ohne

daß die schoͤne blaue Farbe dadurch veraͤndert wuͤrde. Die auf

obige Weise erhaltene Schwefelsaͤure fuͤhrt kaum eine Spur von

schwefelsaurem Kalke bei

sich, weil beinahe alles Wasser in Dampft Gestalt, folglich als destillirtes Wasser,

zugesezt wurde.

Wenn, entweder um die noͤthigen Ausbesserungen an dem Boden der Kammer

vorzunehmen, oder aus was immer fuͤr einem Grunde alle Saͤure aus der

Kammer abgezogen werden muß, so muß, ehe man eine neue Operation beginnt, der ganze

Boden mit schwacher Schwefelsaͤure von 10 bis 12° Beaumé bedekt

werden; denn wenn man Wasser allem, oder gar nichts zur Dekung nimmt, so ist man

sehr der Gefahr ausgesezt, wenig oder gar keine Saͤure zu erhallen. Eben

diese Gefahr hat auch dann Statt, wo man die Operation bei sehr kaltem und trokenem

Wetter anfaͤngt, ohne vorher die Kammer durch Einleitung von Daͤmpfen

in dieselbe er, waͤrmt zu haben. Fabrikanten, die diese Vorsicht

vernachlaͤßigten, haben die Frucht ihrer Arbeit dadurch oft gaͤnzlich

Verloren, waͤhrend sie, ohne dieses Versehen, die schoͤnsten Resultate

erhalten haben wuͤrden. Man darf nie vergessen, daß Wasser und Waͤrme

unerlaͤßliche Bedingungen zur Bildung der Schwefelsaͤure sind. Ein

sonderbarer Umstand hat sich oͤfters in jenen Fabriken ereignet, wo man, wie

man zu sagen pflegt, bei stetem Zuge (à courant continu) arbeitet. Man sah

naͤmlich, daß bei trokenem Wetter, und vorzuͤglich waͤhrend des

Frostes, die Kammern, in welche die Produkte der Schwefel und

Salpeter-Verbrennung auf die gewoͤhnliche Weise geleitet wurden, auch

nicht die geringste Menge von Schwefelsaure verdichteten: diesen Zufall nannte man

zu Marseille die Stuben-Krankheit (Maladie des chambres). Man fand kein anderes Mittel, als

das Werk fuͤr einige Zeit uͤber still stehen zu lassen; wenn man dann

spaͤter wieder die Arbeit anfing, hatte dieser Zufall nicht mehr Statt. Das

beßte Mittel, demselben dann, wenn er einzutreten droht, vorzubeugen, ist, eine

hinlaͤngliche Menge Dampf in die Kammer einzulassen, so daß sie in ihrem

Inneren gehoͤrig feucht und warm wird.

Die Concentration der Schwefelsaͤure wird in bleiernen Kesseln begonnen, deren

Oberflaͤche so groß ist, daß die in denselben enthaltene Saͤure nur 30

Centimetres tief steht. In diesen Kesseln wird die Saͤure durch Abrauchung so

lang concentrirt, bis sie an Beaumés Ardometer 50° Grad steigt;

hierauf wird sie in ein Gefaͤß von Platinna, von der gewoͤhnlichen

Form einer Retorte abgezogen. Dieß Gefaͤß muß in zwei Dritteln seiner

Hoͤhe ungefaͤhr den vierten Theil der taͤglichen Erzeugung der

Fabrik fassen, wenn viermal in derselben gebrannt wird: wenn alles gehoͤrig

vorgerichtet ist, kann aber leicht auch sechsmal des Tags gebrannt werdenDieß steht mit den obigen Bemerkungen im Widerspruche. A. d. Ueb.. Auch der Kopf (Helm) der Retorte ist von Platinna, und leitet die Dampfe in

eine bleierne Schlangen-Roͤhre, in welcher sie verdichtet werden. Es

geht waͤhrend der Destillation eine hinlaͤngliche Menge Saͤure

uͤber, um die Verdichtung der Daͤmpfe der Muͤhe werth zu

machenBei der Temperatur, bis zu welcher die Schwefelsaure waͤhrend ihrer

Concentration erhizt wird, verbindet das Blei sich mit der Platinna und

macht dieselbe schmelzbar. Es geschah bereits in einigen Fabriken, daß

kleine Blei-Theilchen in die Platinna-Gefaße fielen, und

Loͤcher von der Groͤße mehrerer Millimetres in denselben

erzeugten. Der Gebrauch des Bleies sollte also sorgfaͤltig vermieden,

(was wohl nicht leicht moͤglich ist. Ueb.) und alle zufaͤllig

entstandene Loͤcher oder Spruͤnge muͤßen durch

Einloͤthung kleiner Platinna-Stuͤkchen, wobei man sich

des Goldes als Lothes bedient, geschlossen werden. A. d. O..

Nachdem die. Saͤure ihren Concentrations-Punkt erreicht hat, wird sie

aus dem Destillir-Gefaͤße mittelst eines zu denselben passenden

Platinna-Hebels abgezogen. Der Arm des Hebers ist von aussen seiner ganzen Laͤnge nach

(ungefaͤhr 2 Metres) mit einer doppelten kupfernen Roͤhre

uͤberzogen, durch welche ein Strom von kaltem Wasser laͤuft, so daß

die Saͤure, wenn sie das Ende des Hebers erreicht, hinlaͤnglich

abgekuͤhlt ist, um die steinernen Behaͤlter, in welchen sie aufbewahrt

wird, nicht zu zersprengen. Aus diesen wird sie sodann in die steinernen

FlaschenIn den Ober- und Niederrheinischen Departements, in der Schweiz u.a.

a. O. wird die Schwefelsaͤure in glaͤsernen Ballon's, in mit

Stroh ausgefuͤllten, Weiden-Koͤrben verpakt, versendet.

D. abgezogen, welche mit Stroh in Koͤrbe gepakt werden, die mit

Handhaben versehen sind. Die Flaschen werden mit irdenen, mit Thon bedekten,

Stoͤpseln geschlossen, und dann in grobes Paktuch eingeschlagen, und

geschnuͤrrt. In diesem Zustande werden sie zu Markte gesendet.

Es gibt zweierlei Methoden, die Kammern mit Blei auszukleiden: wir wollen beide

beschreiben, in dem die Erfahrung noch nicht entschieden hat, welcher von beiden wir

den Vorzug geben sollen. Die aͤlteste in Frankreich bekannte Methode ist

diese: die Bleiplatten, welche den Boden der Kammer bilden, werden dadurch

verbunden, daß man sie an ihren Kanten so umbiegt, daß sie an den Fugen

kegelfoͤrmige, 4 Centimetres weite und 5 Centimetres tiefe, Rinnen bilden:

die ganze innere Oberflaͤche dieser Rinne wird gehoͤrig abgekrazt, und

mit Loch gefuͤllt, welches aus zwei Theilen Blei und einem Theil Zinn

besteht. Die Bleiplatten fuͤr die Waͤnde der Kammer werden mittelst

aͤhnlicher Rinnen verbunden, und in Holzwerk eingelassen. Der obere Theil

oder die Deke der Kammer wird von 16–18 Centimetres breiten, gebogenen

Bleiplatten gebildet, welche aussen an der Kammer zwischen zwei Stuͤken

Holzes befestigt sind, deren Laͤnge mit jener der Kammer im

Verhaͤltniß steht: die beiden Bleiplatten werden dicht an diese Holzstuͤke

angeschlagen, und lassen konische Rinnen zwischen sich, welche mit dem oben

angegebenen loche ausgefuͤllt werden muͤßen. Diese Art von

Austaͤfelung verbindet mit vieler Leichtigkeit in der Ausfuͤhrung

zugleich hohe Dauerhaftigkeit: indessen hat man neuerlich, um sowohl das Loch als

die Arbeits-Kosten zu ersparen, ein anderes Verfahren hiebei eingeschlagen,

welches in der Art der Vereinigung der Bleiplatten von der vorigen abweicht, die

hier mittelst des sogenannten englischen Lothes auf

folgende Welse geschieht:

Nachdem die Bleiplatten laͤngs ihren Kanten in der Breite von vier Centimeters

gehoͤrig abgekrazt wurden, werden die beiden, gehoͤrig auf einander

gepaßten, Theile horizontal uͤber einander gelegt, und etwas reines

geschmolzenes Zinn zwischen dieselben eingelassen: der groͤßte Theil

desselben wird hierauf durch einen starken Druk wieder herausgedruͤkt. Die

auf diese Weise vereinigten Platten werden oben an der Kammer seitwaͤrts

mittelst bleierner Ringe, die ein Stuͤk Holz umfassen, und an jedem Ende an

die Bleiplatten angeloͤthet sind, festgehalten. Diese Art von

Bleifuͤtterung ist wohlfeil und dauerhaft, aber schwierig in ihrer

Ausfuͤhrung; denn, wenn z.B. nicht der groͤßte Theil des Zinnes, das

man zwischen die Kanten der Bleiplatten einrinnen ließ, herausgepreßt wird, so

loͤset die Schwefelsaure bald dasselbe auf, und findet daselbst einen

Ausweg.

Man mag uͤbrigens was immer fuͤr eine Bauart bei diesen Kammern

befolgen, so ist es noͤthig, daß sie auf allen Seiten von dem

Gebaͤude, in welchen sie sich befinden, frei stehen, damit man jede Stelle an

denselben, welche entweder aus Fehlern im Baue, oder durch Abnuͤzung, oder

durch unwahrnehmbare Fehler in den Bleiplatten, oder aus was immer fuͤr eine

Ursache schadhaft geworden sind, alsogleich entdeken, und ausbessern kann.

Kennzeichen. Die in dem Handel verkaͤufliche, und

in den Kuͤnsten gewoͤhnlich gebraͤuchliche,

Schwefelsaͤure ist weiß, geruchlos, von einer sirupartigen Consistenz; ihre

specifische Schwere (jene des Wassers zu 1000 angenommen) ist 1,845; sie wird bei

hoͤherer Temperatur verfluͤchtigt, und ihre Dampfe sind weiß, scharf

und kraͤftig auf die thierische Oekonomie einwirkend. Man erkennt ihr Daseyn

durch Baryt-Aufloͤsung oder durch aufloͤsbare salpetersaure

Baryt-Salze, mit welchen sie unaufloͤsbare Niederschlage bildet. Sie

dient als Mittel die Saͤttigungs-Kraft der im Handel vorkommenden

Laugensalze und den relativen Werth derselben zu bestimmen, und, umgelehrt, kann man

ein Laugensalz zur Bestimmung der Menge der wirklichen Saͤure in

Schwefelsaͤuren von verschiedenem Grade und von verschiedener Staͤrke

benuͤzen. Wenn man z.B. dieselbe mit kristallisirter basischer kohlensaurer

Soda als Aequivalent von 28 Centimen reiner Schwefelsaͤure oder 35/100

Schwefelsaͤure von 66° gefunden hat, so ist es offenbar, daß 100

Theile basischer kohlensaurer Soda das AequivalentAeqnivalent fuͤr 28 Theile wirklicher Schwefelsaͤure sind, oder

fuͤr 35 von 66°Es heißt im Originale; „or 35 to 60“ ; es muß aber offenbar

heißen: or 35 of

66°. A. d. Ueb.; die gesammte bei dem Versuche angewendete Menge basischer kohlensaurer

Soda, welche die verhaͤltnißmaͤßige correspondierende Menge der reinen

Schwefelsaͤure oder der Schwefelsaͤure von 66 Grad anzeigt.

Gebrauch. Unter allen Saͤuren ist

Schwefelsaͤure diejenige, die am haͤufigsten gebraucht wird; denn man

bedarf derselben zur Erzeugung beinahe aller uͤbrigen, um diese aus ihren

Verbindungen zu entwikeln: durch sie wird, im Großen, Salpetersaͤure,

Hydrochlorsaͤure, Schwefelwasserstoffsaͤure, Weinsteinsaͤure,

Essigsaͤure etc. erzeugt; man braucht sie in Alaunsiedereien, Kupfer-

und Zinkvitriol-Fabriken und zur Erzeugung von schwefelsaurer Pottasche und

Soda; bei Bildung des Schwefel-Aethers, des Alkohols, des Zukers aus der

Staͤrke, des Phosphors; man braucht sie zum Auftreiben der Haͤute bei

dem Gaͤrben; zur Reinigung der Metalle; zur Untersuchung der Natur so vieler

Salze, deren Saͤure man durch dieselben ausscheidetAuch mit großem Vortheil zum Bleichen der vegetabilischen, und als

schwefelige Saͤure zum Bleichen der animalischen Stoffe. D..

Theorie der Bildung der Schwefelsaͤure. Die jezt

angenommene Theorie ist jene, welche die HHn. Désormes

und Clément aufstelltenEinige Jahre spaͤter hat Hr. Pluvinet

dieselbe Erklaͤrung in einem Schreiben an Hrn. Grafen Chaptal, Sen.,

uͤber die Eigenschaften des Schwefels gegeben. A. d. O.. Diese Chemiker dachten, daß das salpeterig saͤure Gas, und das

schwefelig saͤure Gas durch Beihuͤlfe von etwas Wasser, so bald sie

mit einander gemengt sind, auf einander wirken, und daß aus dieser Einwirkung eine

Verbindung von Schwefelsaure und Deuteroxid von Stikstoff und Wasser hervorgeht;

eine Verbindung, welche durch Zusaz einer groͤßeren Menge von Wasser

augenbliklich zersezt, und aus welcher die Schwefelsaure in fluͤßiger Form

sich scheiden, und das Deuteroxid Stikstoff-Gas frei zuruͤklassen

wird. Dieses wird aber mit dem Sauerstoffe der Atmosphaͤre wieder

salpeterigsaures Gas bilden, und, unter die vorigen Umstaͤnde

zuruͤkversezt, wieder neuerdings auf dieselbe Weise auf das salpeterigsaure

(schwefelig saͤure? Uebers.) Gas zuruͤkwirken, dieselbe Verbindung

erzeugen, und durch diese dieselben Produkte liefern; und diese abwechselnden

Ein- und Gegenwirkungen werden so lang fort waͤhren, bis alles

schwefeligsaure Gas, oder der Sauerstoff der atmosphaͤrischen Luft

zerstoͤrt ist.

Um zu beweisen, daß dieses in den Kammern wirklich so Statt hat, mengten sie in einer

durchsichtigen Retorte die drei Bestandtheile, Stikstoff-Deuteroxid, die

schwefelige Saͤure und Luft. Die Bildung rother Daͤmpfe zeigte

augenbliklich die Verwandlung des Stikstoff-Deuteroxides

(Salpeter-Gases) in salpeterig saures Gas. Spaͤter fing die

Ein- und Gegenwirkung, durch Beihuͤlfe von etwas Wasser an, und es

bildeten sich weiße undurchsichtige Daͤmpfe, welche weiße

sternfoͤrmige Krystalle innenwendig an den Waͤnden der Retorte

bildeten. Das Gas wurde dann durchscheinend und farbenlos. Neuerdings hinzugeseztes

Wasser loͤste diese Krystalle mit Aufbrausen auf, und die rothen

Daͤmpfe kamen neuerdings zum Vorscheine. So wechselten diese Erscheinungen

ab, bis aller Sauerstoff aus der Luft, und das schwefeligsaure Gas verzehrt war. Da

nun die noch uͤbrigen Gasarten salpeterig saures Gas und Stikstoff ohne

schwefeligsaures Gas waren, und die fettige Schwefelsaure die inneren Waͤnde

der Retorte ganz uͤberzog, so schloß man, daß diese Theorie durch Erfahrung

dargethan ist.

Hr. Gay-Lussac hat indessen einige Zweifel uͤber die Art erhoben, nach

welcher die salpeterige Saͤure bei dieser Operation wirkt. Wenn man nach der

Bildung der sternfoͤrmigen Krystalle ein Vacuum in der Retorte erzeugt, und

dieses so, dann mit kohlensaurem Gase fuͤllt, so erzeugt der Zusaz von

einigen Wassertropfen das rothe salpeterigsaure Gas, welches sich unter Aufbrausen

entwikelt. Das salpeterigsaure Gas tritt dann mit diesen Krystallen in Verbindung,

welche Désormes und Clément als Bildung der Schwefelsaͤure, und

des Deuteroxides des Stikstoffes betrachten; woher sie auch schloßen, daß das

Deuteroxid des Stikstoffes bei dieser Bildung wahrscheinlich unthaͤtig blieb,

und daß die Oxidation der schwefeligen Saͤure einzig durch die

Dazwischenkunft der salpeterigen Saͤure bewirkt wurde. Es scheint mir nicht,

daß sie zu diesem

Schluͤsse berechtigt sind: haͤtten sie alles salpeterigsaure und

schwefeligsaure Gas, und etwas Wasserdampf in die Kammer gelassen, so wuͤrde

die Bildung und Verdichtung der Schwefelsaͤure ein Vacuum gebildet haben, und

das Gas farbenlos geworden seyn. So wie die atmosphaͤrische Luft Zutritt

erhaͤlt, erscheint die Saͤure roth; die Gegenwirkung beginnt; wird der

Zutritt der aͤußeren Luft abgehalten, waͤhrend, die Verdichtung der

Schwefelsaͤure Statt hat, so wird das in der Kammer enthaltene Gas wieder

weiß und durchscheinend, auf der Stelle aber wieder roch, so bald neue Luft

verschlungen wird. Und so verschwinden die rothen Daͤmpfe so oft, als die

Verwandlung des salpetersamen (salpeterigsauren?) Gases in Deuteroxid des

Stikstoffes Statt hat; und so oft als die Wiedererzeugung des salpetersauren

(salpeterigsauren?) Gases durch neuen Zutritt der Luft bewirkt wird, zeigt sich

dieselbe durch Wiedererscheinung des rothen Gases. Das Deuteroxid des Stikstoffgases

spielt demnach hier eine bedeutende Rolle.

Die salpeterige Saͤure bildet aber, nach Gay-Lussac, einen Bestandtheil der Sternkrystalle; salpeterige

Saͤure, in concentrirte Schwefelsaͤure gegossen, verbindet sich mit

derselben, und bildet augenbliklich Krystalle; die salpeterige Saͤure ist

selbst wieder mit der fluͤßig gewordenen Schwefelsaͤure verbunden. Die

salpeterige Saͤure hat demnach eine ganz entschiedene Wirkung auf die

Schwefelsaͤure, sey es nun, daß sie bei Bildung derselben als integrirender

Bestandtheil thaͤtig war, oder daß sie erst dann sich mit ihr verband,

nachdem sie bereits gebildet war. Es ist allerdings hoͤchst wichtig, diese

Verbindung und die Umstaͤnde zu kennen, welche dieselbe beguͤnstigen

oder hindern, wenn man die Entwikelung der salpeterigen Saͤure

gehoͤrig kennen lernen willEine zu große Einwirkung des Wassers koͤnnte die Zersezung der

salpeterigen Saͤure so weit treiben, daß sie ein Protoxid des

Stikstoffes bildete. A. d. O.. Die Anwendung der verschiedenen hier aufgestellten gestellten Grundsaͤze bei

den hier angedeuteten Vorsichts-Maßregeln und den Mitteln zur Beseitigung

einiger Schwierigkeiten bei Erzeugung derselben im Großen laͤßt sich leicht

von selbst einsehen.

Fig. 1 Tab.

IV. ist ein Durchschnitt der Blei-Kammer, der Oefen etc. zur Erzeugung der

Schwefelsaͤure.

Fig. 2

Grundriß der Platte, auf welcher der Schwefel etc. verbrennt wird. VV die Roͤhre zur Entleerung des Kanales

E.

Fig. 3

Durchschnitt des hoͤlzernen Schornsteines Q und

der Wasserklappe P von Fig. 1 in groͤßerem

Maßstabe.

Fig. 4

Durchschnitt der Sparren, welche die Bleiplatten verbinden, die die Deke der Kammer

bilden.

Tafeln