| Titel: | Beschreibung einer Wassermühle ohne Fallbrett und Dämmung, welche weder das Flößen noch das Wässern hindert, und wofür ihr Erbauer, Hr. Pouguet, Zimmermeister und Maschinist zu Ornans, Dpts. du Doubs, den von der Société d'Encouragement auf die Erbauung einer solchen Mühle gesezten Preis von 1,000 Franken erhielt. |

| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. LXIII., S. 410 |

| Download: | XML |

LXIII.

Beschreibung einer Wassermühle ohne Fallbrett und Dämmung, welche weder das Flößen noch das Wässern hindert, und wofür ihr

Erbauer, Hr. Pouguet, Zimmermeister und Maschinist zu Ornans, Dpts. du Doubs, den von der Société d'Encouragement auf die Erbauung einer solchen Mühle gesezten Preis von 1,000 Franken erhielt.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement Jan. 1822. S. 15.

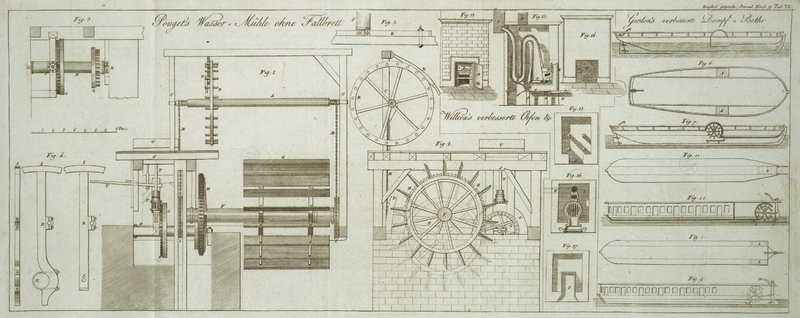

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Pouguet über eine Wassermühle ohne Fallbrett und Dämmung.

Diese Muͤhle mit 2 Gaͤngen sieht seit 4 Jahren

am rechten Ufer der Loue, einem kleinen Fluͤßchen, das bei Ornans

voruͤber fließt; sie geht sehr regelmaͤßig, ist leicht zu bedienen und

liefert bei hohem, wie bei niedrigem Wasserstande, sehr schoͤnes Mehl. Das

Gemaͤuer ist aus gehauenen Steinen; nach Außen, gegen das Wasser hin,

befindet sich bloß das Wasserrad, und der Apparat, wodurch dasselbe gehoben und

gesenkt werden kann: dieß geschieht naͤmlich mittelst eines innenwendig

angebrachten Zapfenrades, welches ein Weib mit Leichtigkeit handhaben kann. Es ist

kein Fall- oder Schuzbrett (Wehr oder Fluder) weder mit Winde, noch mit Schraube oder Schwanz,

wie an den uͤbrigen Muͤhlen, an dieser Muͤhle angebracht: wenn

man die Muͤhle in Gang bringen oder stellen will, darf man nur das Wasserrad

heben oder senken. Auf diese Weise wird also die Schiffahrt auf dem Wasser, welches

die Muͤhle treibt, nicht gehindert: denn, wollte ein Fahrzeug dicht an der

Muͤhle vorbei, so duͤrfte das Rad nur auf die gehoͤrige

Hoͤhe aufgehoben werden. Die einzige nothwendige Bedingung bei diesem an und

fuͤr sich sehr wohlfeilen Muͤhlenbaue ist, daß man einen solchen Ort

am Wasser fuͤr die Muͤhle waͤhle, wo der Fall des Wassers sehr

schnell ist. Die Muͤhle des Hrn. Pouguet steht an

einem Orte, der 6 Millimétre im Métre Fall hat.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1 Aufriß

der Muͤhle von Vorne.

Fig. 2 Aufriß

der Muͤhle von der Seite, und zwar von der Wasserseite.

Fig. 3 Ansicht

der Muͤhle von Oben auf das Kammrad und den Trilling hinab, der die

Muͤhlsteine dreht.

Fig. 4 die

Schwengel des beweglichen Gestelles, einzeln, von Vorne und von der Seite.

Fig. 5 ein

Theil des Wellbaumes des großen Rades, um zu zeigen, wie er sich in dem beweglichen

Gestelle dreht.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde.

A Querbaum, auf welchem das Zapfenrad B aufgezogen ist; C Pfosten

des Muͤhlengehaͤuses; D hoͤlzerner

Hebel in Form eines Sperrkegels, der mit seinem gabelfoͤrmigen Ende in einen

der Zapfen des Rades B eingreift, um dasselbe zu

stellen: dieser Hebel wird mit der Hand gefuͤhrt. EE

Fig. 4 der

innere und aͤußere Schwengel des beweglichen Gestelles, welche die Zapfen des

Wellbaumes F tragen. Diese Schwengel drehen sich um einen

Mittelpunkt, und lassen sich mittelst der Ketten MM heben und senken. G, ein auf dem Wellbaume

F aufgezogenes Rad, dessen Schaufeln nur so tief als

noͤthig, in das Wasser tauchen. H, ein Stirnrad

auf demselben Wellbaume G, welches, das Rad G mag wie immer gestellt seyn, stets in den Triebstok

Q eingreift. II

Kreisausschnitte, welche das eine Ende der Schwengel EE bilden, und eine Kehle haben, welche die Ketten aufnimmt, K ein gegossener Ring, in welchen das Ende des

Lagerbaumes N paßt; dieser Ring ist mittelst

Schrauben-Bolzen auf dem inneren Schwengel E

befestigt, und dient ihm zugleich als Mittelpunkt seiner Bewegung. L

Fig. 5 ist

eine Schraubenmutter, welche durch das Ende des inneren Schwengels, und durch den

Tragebalken der Muͤhle laͤuft: auf dem durch diese Schraubenmutter

laufenden Bolzen bewegt sich dieser Theil des beweglichen Gestelles. MM sind Ketten, welche an den

Kreis-Ausschnitten der Schwengel befestigt sind, und sich um jedes Ende des

Baumes A aufrollen: sie tragen das bewegliche Gestell

und das Wasserrad, und heben und senken diese lezteren, je nachdem man das Zapfenrad

B dreht. N ist der

Lagerbaum der Muͤhle, dessen eines Ende durch den gegossenen Ring K lauft. O ist ein

Raͤdchen, dessen Zaͤhne in die Spindeln des Triebstokes P greifen; Q, ein anderes

Rad, welches durch das Stirnrad getrieben wird. Die Zahne dieses Rades Q bleiben bestaͤndig zwischen den Zaͤhnen

des Rades Q, das Wasserrad mag so hoch oder tief, als

man nur immer will, gehoben oder gesenkt werden. R eines

der Lager, welches die Zapfen des Lagerbaumes aufnimmt. S die Unterlage der Muͤhle mit einer staͤhlernen Pfanne zur

Aufnahme der senkrechten Achse T, welche den

Muͤhlstein U traͤgt. V, ein Hebel, womit man die Feinheit des Mehles

bestimmen kann.

Man hat in der ersten Figur die Buͤtte, den Rumpf etc. weggelassen, in dem sie

auf die gewoͤhnliche Weist eingerichtet sind.

Wenn man eine groͤßere Muͤhle dieser Art erbauen wollte, so

duͤrfte man nur das Wasserrad etwas weiter in das Wasser herausschieben: da

dieses Rad aber in diesem Falle schwerer seyn wuͤrde, so muͤßte es

durch Gegengewichte, die an zwei anderen Ketten, die uͤber die Schwengel und

uͤber eine senkrecht an jeder Kette angebrachte Rolle laufen, befestigt sind,

im Gleichgewichte erhalten werden.

Tafeln