| Titel: | Ueber die Fabrikation der brennzeligen Holzsäure im Großen in Frankreich, nebst dem Verfahren, aus derselben die reine Essigsäure fabrikmäßig darzustellen. |

| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. LXVIII., S. 431 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Ueber die Fabrikation der brennzeligen Holzsäure im GroßenUeber Gewinnung der Holzsaͤure vergleiche man polytechn. Journal Bd. 7. S. 264. D. in Frankreich, nebst dem Verfahren, aus derselben die reine Essigsäure fabrikmäßig darzustellen.

Aus dem Dictionnaire Technologique in Gill's technical Repository. N. VI. 1822. S. 401.

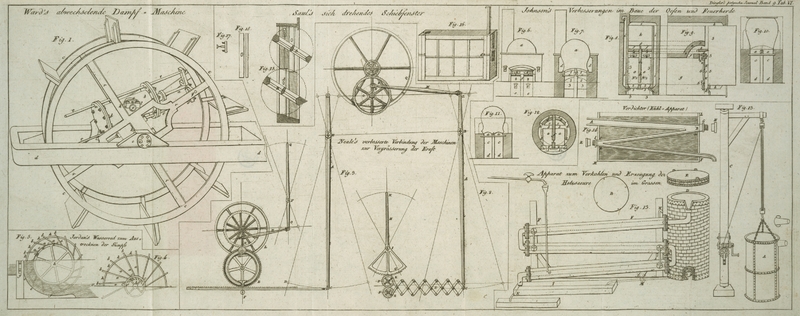

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Ueber die Fabrikation der brennzeligen Holz- und reinen Essigsäure in Frankreich.

Diese Operation gruͤndet sich auf die allgemeine

Eigenschaft der Hize, die Elemente der Pflanzen-Koͤrper zu entbinden,

in anderer Ordnung wieder zusammen zu stellen, und hiedurch Koͤrper zu

erzeugen, welche vor ihrer Einwirkung in den Pflanzen nicht vorhanden waren. Das

respective Verhaͤltniß dieser Products ist nicht bloß in verschiedenen

Substanzen, sondern auch nach dem groͤßeren oͤder geringeren Grade der

angewendeten Hize, und noch mehr nach der groͤßeren oder geringeren Sorgfalt,

die man waͤhrend des Verlaufes dieses Processes auf denselben wendete,

verschieden. Wenn man einen Pflanzen-Koͤrper in verschlossenen

Gefaͤßen destillirt, so erhalt man zuerst das in demselben enthaltene Wasser;

dann kommt das Wasser, welches aus dem in diesem Koͤrper enthaltenen

Sauerstoffe und Wasserstoffe erzeugt wird; es bildet sich eine

verhaͤltnißmaͤßige Menge von Kohle, und durch allmaͤhliche

Vermehrung der Hize verbindet sich ein kleiner Antheil des Kohlenstoffes mit

Sauerstoff und

Wasserstoff, und bildet Essig-Saͤure, welche man lang unter dem Namen

der brennzeligen Holzsaͤure als eine besondere

Saͤure betrachtete. Da der Kohlenstoff hier vorwaltet, so verbindet er sich

in hoͤherem Verhaͤltnisse mit anderen Stoffen, und bildet zuerst ein

fluͤchtiges, brennzeliges, etwas gefaͤrbtes Oel, welches an Farbe und

Dichtigkeit zunimmt, und endlich mit einer Menge Kohlenstoffes beladen

uͤbergeht.

Verschiedene elastische Fluͤßigkeiten begleiten die verschiedenen Produkte.

Kohlensaures Gas entwikelt sich, obschon in geringer Menge; dann wird viel

gekohlstofftes Wasserstoffgas erzeugt, und gegen das Ende der Operation kommt eine

große Menge gasartigen Kohlenstoff-Oxides. Alle Kohlen, welche nicht zu

diesen verschiedenen Verbindungen verbraucht wurden, bleiben in der Retorte

zuruͤk, und behalten gewoͤhnlich die Form des

Pflanzen-Koͤrpers, der sie lieferte.

Seit wir anfingen uͤber die verschiedenen Verfahrungs-Weisen in

Kuͤnsten und Gewerben reiflich nachzudenken, und sie auf wissenschaftlichen

Fuß zu behandeln, gelang es uns, Verbesserungen in verschiedenen Zweigen des

Fabrik-Wesens anzubringen, von welchen man sich ehevor kaum etwas

haͤtte traͤumen lassen koͤnnen. Daher die ungeheueren

Fortschritte in der Koͤhlerei, und die Moͤglichkeit mit bedeutendem

Gewinne Producte zu erzeugen, die man ehevor gaͤnzlich

vernachlaͤßigte. Um Holz in Waͤldern zu verkohlen, schlichtet man

dasselbe, nach der gewoͤhnlichen Routine, in kegelfoͤrmigen Haufen

auf, und laͤßt zwischen den Scheitern am Grunde derselben Raum genug, um die

Verbrennung zu beguͤnstigen; dekt dann den Haufen mit Erde, und bildet so

eine Art von Ofen. Oben werden hie und da Spalten, als Rauchzuͤge, offen

gelassen, durch welche Rauch und Dampf entweichen kann. Nachdem das Holz so

aufgeschlichtet ist, wird es angezuͤndet; es faͤngt an zu brennen; das

in dem Holze enthaltene

Wasser geht in Dampfgestalt davon, und nachdem die Hize einen gewißen Grad von

Hoͤhe erreicht hat, und gleichfoͤrmig vertheilt ist, schließt man die

Zugloͤcher zu. Die erhoͤhte Temperatur der ganzen Masse wird eine Zeit

lang unterhalten, und die Verkohlung faͤhrt fort, bis die Verbrennung aus

Mangel des Zutrittes der Luft aufhoͤrt.

Jezt verfahrt man aber anders, und erhalt erfreulichere Resultate. Man bringt das zu

verkohlende Holz in große kreisfoͤrmige oder vierekige Gefaͤße A (Fig. 13 Tab. VI.), die

aus zusammen genieteten Eisen-Platten bestehen, und oben mit einem kleinen

Cylinder, gleichfalls aus Eisenblech, versehen sindEine etwas konische Form ist zu diesem Behuf geeigneter. D.. An dem oberen Theile des Gefaͤßes ist ein eiserner Dekel B, welcher mittelst Stiften und Klammern darauf

befestigt ist. Dieses, so geschlossene, Gefaͤß bildet, wie die Figur zeigt,

eine sehr große Retorte. Nachdem dieses Gefaͤß auf obige Weise vorgerichtet

wurde, hebt man dasselbe mittelst eines großen Krahnes C

in den Ofen D, der nach dem Gefaͤße erbaut ist,

und bedekt die obere Oeffnung desselben mit dem mit Ziegelwerk umgebenen Dekel E. Hierauf wird mit irgend einem tauglichen

Brennmateriale Feuer angeschuͤrt, und geheizt. Zuerst geht die in dem Holze

enthaltene Feuchtigkeit in Dampfgestalt aus dem Ofen. Aber bald verlieren diese

Dampfe ihre Durchscheinenheit und werden rauchig; und nun ist es Zeit, den

Verlaͤngerer, oder einen Cylinder mit einer Handhabe an zu sezen. Dieser

Verlaͤngerer paßt in eine Roͤhre von derselben Neigung, und

faͤngt den Verdichtungs-Apparat an.

Die Art dieser Verdichtung ist, nach Umstaͤnden, verschieden. In einigen

Fabriken kuͤhlt man bloß durch die Luft, und laͤßt die Dampfe durch

eine lange Reihe von Cylindern, Faͤssern oder Gefaͤßen laufen, die genau in

einander passen; gewoͤhnlich bedient man sich aber zur Verdichtung des

Wassers, wo man dasselbe in reichlicher Menge und leicht sich verschaffen kann. Der

einfachste Apparat, den man hiezu waͤhlen kann, besteht aus zwei Cylindern,

FF, die einander umhuͤllen, und Raum

genug zwischen sich halten, um reichlich Wasser durchstroͤmen zu lassen, und

dadurch die Dampfe abzukuͤhlen. Dieser Doppel-Cylinder wird an den

Destillir-Apparat unter gleicher Neigung angepaßt; an diesen Apparat kommt

ein zweiter, und nicht selten noch ein dritter: alle sind genau von gleicher Form

und laufen, um Raum zu gewinnen, in Zig-Zag unter einander hin.

Das Wasser wird durch eine sehr sinnreiche, jezt in vielen Fabriken angewendete,

Vorrichtung im Kreislaufe erhalten. Aus dem unteren Ende des Apparates G steigt eine senkrechte Roͤhre empor, welche

etwas hoͤher seyn muß als alle uͤbrigen Theile. Bei H ist eine kurze gegen den Boden hin abgeneigte

Roͤhre angebracht, die als Ausguß, dient. Das Wasser, welches aus einem

Behaͤlter kommt, laͤuft durch die senkrechte Roͤhre an den

unteren Theil des Apparates hinab, und fuͤllt, nach und nach aufsteigend, den

Raum zwischen allen Cylindern aus. Wenn die Maschine im Gange ist, erhoͤhen

die Dampfe, so wie sie sich verdichten, die Temperatur des Wassers, welches, dadurch

mehr ausgedehnt und leichter werdend, oben bei H heraus

tritt. (Kaltes Wasser wird dann wieder durch die Roͤhre G nachgelassen.)

Der Verdichtungs-Apparat endet sich in einen von Baksteinen gemauerten Kanal

I unter der Erde. Am Ende dieses Kanales ist K eine gekruͤmmte Roͤhre, welche die

Fluͤßigkeit in die erste Cisterne leitet, und diese Cisterne entleert sich,

wenn sie voll ist, mittelst einer Ausguß-Roͤhre in einen

groͤßeren Behaͤlter. Das hiebei entwikelte Gas wird von einer Seite

des Kanales durch die Roͤhre LL unter das

Aschenloch in den Ofen

geleitet. Diese Roͤhre ist mit einem Hahne M

versehen, der in einiger Entfernung von der Vorderseite des Ofens angebracht ist, um

die Gas-Roͤhre stellen, und nach Belieben die Verbindung mit dem

Inneren des Apparates unterbrechen zu koͤnnen. Der Theil der Roͤhre,

welcher unter dem Herde befindlich ist, steigt einige Zoll senkrecht aus dem Boden

empor, und endet daselbst in einen Knopf, N, der wie die

Brause an einer Gießkanne gestaltet ist. Auf diese Weise verbreitet das Gas sich

gleichfoͤrmig unter dem Gefaͤße, ohne daß man befuͤrchten

duͤrfte, daß die Roͤhre durch Kohlen oder Asche verlegt

wuͤrde.

Die zur Verkohlung noͤthige Hize bedarf nicht besonders groß zu seyn; gegen

das Ende hin muß sie jedoch so verstaͤrkt werden, daß das Gefaͤß roth

gluͤhend wird, und die Laͤnge dieser Operation haͤngt

nothwendig von der Menge Holzes ab, welches auf einmal verkohlt werden soll.

Fuͤr ein Gefaͤß, das ein Demi-DécastéreEin Décastére ist 316,6 Wiener Kubikfuß; ein

Demi-Décastére also 158,3 Wien. Kub. Fuß. oder

ungefaͤhr 7/10 Wiener Klafter. A. d. Ueb. Holz faßt, reichen 8 Stunden hin. Aus der Farbe der Gas-Flamme

erkennt man leicht, wann die Verkohlung vollendet ist. Anfangs ist diese Flamme

roͤthlich gelb; dann wird sie blau, weil sie dann mehr

Kohlenstoff-Oxid als gekohlstofftes Wasserstoffgas bei sich fuͤhrt; am

Ende wird sie vollkommen weiß, wahrscheinlich weil das Gefaͤß dann am

heißesten ist, und die Verbrennung fuͤr vollendet angesehen werden kann. Es

gibt noch eine andere Methode, die Vollendung dieser Operation zu beurtheilen, auf

welche man haͤufiger Ruͤksicht nimmt; man sieht naͤmlich auf

das Abkuͤhlen der oberen Theile der Roͤhren, die nicht vom Wasser

umgeben sind, und wirft einige Tropfen Wassers darauf: wenn dieses ohne Gezisch

verduͤnstet, so haͤlt man die Operation fuͤr lang genug fortgesezt. Der

Verlaͤngerer oder Anpasser muß nun vom Kitte befreit und abgenommen, und die

Oeffnung alsogleich mit einer Platte von Eisenblech geschlossen, und diese mit

Ofenlehm aufgekittet werden. Hierauf wird der Dekel des Ofens mittelst des Krahnes

ab- und das Gefaͤß mittelst eben desselben herausgehoben, und

alsogleich durch ein anderes bereits vorgerichtetes ersezt. Nachdem das aus dem Ofen

gehobene Gefaͤß beinahe ganz erkaltet ist, wird es geoͤffnet, und die

Kohle herausgenommen. Ein Demi-Décastére Holz gibt

ungefaͤhr 7 1/2 Karren Kohle.

Man mag was immer fuͤr eine Holzart anwenden, die Resultate sind in Hinsicht

auf die erhaltene Saͤure beinahe dieselben, nicht aber in Hinsicht auf die

gewonnene Kohle, welche desto besser wird, je dichter das Holz warDieß ist nicht allgemein guͤltig. A. d. Ueb.. Man hat bemerkt, daß das Holz, welches lange Zeit an der Luft lag, eine

schlechtere Kohle liefert als jenes, welches noch in demselben Jahre verkohlt wird,

wo man dasselbe geschlagen hat: denn ersteres wird dadurch mehr poroͤs und

folglich schlechter, gibt eine Kohle, die leicht bricht, und zu Staub

zerfaͤllt.

Die auf obige Weise erhaltene brennzelige Holzsaͤure muß nun gereinigt werden,

denn sie ist roͤthlich braun, und haͤlt eine Menge brennzeliges Oel

und Theer aufgeloͤst, welche beide zu gleicher Zeit mit der Saͤure

erzeugt werden. Ein anderer Theil des Produktes erscheint in dem Zustande einer

duͤnneren Mischung. Die Saͤure wird von diesen Produkten so bald als

moͤglich abgeschieden, was durch bloßes Sezenlassen der schwereren Theile

sehr leicht geschieht. Es wurde bereits oben bemerkt, daß der

Destillir-Apparat sich in einen unterirdischen Behaͤlter endet, in

welchem die Products aller Gefaͤße gesammelt werden. An diesem

Behaͤlter ist eine gewoͤhnliche Pumpe angebracht, deren roͤhre bis an den Grund

derselben reicht, um den Theer aufzupumpen, welcher in Folge seiner Dichtheit zu

Boden sinkt: diese Pumpe wird gelegentlich gezogen. Eine Abzug-Roͤhre

ist etwas hoͤher an dem Behaͤlter angebracht, durch welche die hellere

Saͤure in einen Ausguß-Brunnen geleitet, und aus diesem durch eine

andere Pumpe aufgezogen wird.

Die auf diese Weise von dem nicht aufgeloͤsten Theere abgeschiedene

brennzelige Holzfaͤule wird aus dem Ausguß-Brunnen in große eiserne

Kessel aufgezogen, wo sie entweder mit gebranntem oder ungebranntem Kalk

gesaͤttigt wirdVortheilhafter ist es, die essigsaure (holzsaure) Daͤmpfe bei dem

Destillations- oder Verkohlungs-Prozeß unmittelbar in Kalk zu

leiten. D.. Die Saͤure scheidet waͤhrend dieser Saͤttigung eine

neue Menge Theeres aus, welcher mit Schaum-Loͤffeln herausgenommen

wird: man erlaubt dann dem Ruͤkstande einige Zeit um sich zu sezen, worauf

man die uͤbrig gebliebene Saͤure durch bloßes Abgießen abscheiden

kann.

Der auf diese Weise erhaltene essigsaure Kalk zeigt, wenn er mit Wasser gewaschen

wird, denselben Grad, den die angewendete Saͤure ausweiset. Diese

Aufloͤsung wird so lang abgeraucht, bis sie 15° am Araͤometer

zeigt, wo dann eine concentrirte Aufloͤsung von schwefelsamer Soda zugesezt

wird. Die Saͤuren verwechseln nun ihre Basen; auf der einen Seite bildet sich

Gips oder schwefelsaurer Kalk, der zu Boden faͤllt; auf der anderen

essigsaure Soda, welche aufgeloͤst bleibt. In einigen Fabriken loͤst

man mit Huͤlfe der Waͤrme schwefelsaure Soda in dieser

Essigsaͤure auf, und saͤttigt sie spaͤter mit Kalk; auf diese

Weise erspart man das Wasser bei Aufloͤsung des schwefelsauren Salzes, und

erhalt ohne Abrauchung ein eben so concentrirtes Salz, wie auf die vorige Weise. In jedem Falle

laͤßt man aber den Gips vorlaͤufig sich sezen, und gießt dann die

helle Fluͤßigkeit sacht ab. Der Niederschlag wird abgewaschen, und das

angewendete Wasser zu den folgenden Aussuͤßungen gebraucht.

Die aus dieser doppelten Zersezung erhaltene essigsaure Soda wird nachher bis auf 27

oder 28° abgeraucht, je nachdem naͤmlich die Jahreszeit ist. Wenn die

Aufloͤsung diesen Grad von Concentration erreicht hat, wird sie in weite

Krystallisir-Gefaͤße gegossen, und nach drei bis vier Tagen, je

nachdem die Gefaͤße groß sind, wird die Mutterlauge abgezogen. Aus dieser

ersten Krystallisation erhalt man eine Menge rhomboidaler Prismen, die stark

gefaͤrbt sind, breite Flaͤchen und deutlich ausgebildete Kanten haben.

Die Mutterlauge wird wiederholt abgeraucht und krystallisirt, und wenn keine

Krystalle mehr anschießen, wird sie bis zur Trokenheit abgeraucht und in kohlensaure

Soda verwandelt.

Um leere Versuche zu vermeiden (die immer nachteilig sind, sowohl wegen des

Zeitverlustes, den sie verursachen, als wegen der unsicheren Resultate, die sie nur

zu haͤufig gewaͤhren), ist es gut, wenn man vorlaͤufig das

Verhaͤltniß genau berechnet, das zur wechselseitigen Zersezung nothwendig

ist: dieß ist aber nur dann unerlaͤßlich noͤthig, wenn entweder die

Saͤure oder das schwefelsaure Salz geaͤndert wird. Wenn zwei Salze von

demselben Saͤttigungs-Grade faͤhig sind, sich wechselweise zu

zersezen, so darf keines von beiden vorwaltend, und die Menge der wirklichen

Saͤure muß in beiden dieselbe seyn. Diese wirkliche Menge der Saͤure

sieht aber im Verhaͤltnisse mit dem absoluten Gewichte dieser Saͤure

und mit der Saͤttigungs-Faͤhigkeit derselben, das heißt mit dem

Saͤure messenden Grade, welcher als das Product des absoluten Gewichtes

multiplicirt mit diesem Grade dargestellt werden kann. Wenn nun vor der

Saͤttigung der Essigsaͤure der Grad derselben auf dem

Saͤure-Messer bestimmt wurde, wird dieser mit der Zahl der Kilogramme, welche man

anzuwenden gedenkt, multiplicirt, und das erhaltene Produkt ist die wirklich in der

ganzen Menge enthaltene Saͤure, die in essigsauren Kalk zu verwandeln ist.

Eben so bestimmt man den Grad der Saͤure, der in dem schwefelsauren Salze

enthalten ist, und hierauf theilt man die Zahl, welche die wirklich vorhandene

Essigsaͤure ausdruͤkt, mit der Zahl, welche den Grad des

schwefelsauren Salzes bezeichnet; der Quotient druͤkt die Zahl der Kilogramme

von schwefelsaurer Soda aus, welche zur Zersezung noͤthig sind.

Man seze z.B. 1500 Litres Essigsaͤure von 8°, so ist die Menge der in

denselben wirklich vorhandenen Essigsaure = 12,000, das Produkt obiger beiden

Zahlen. Man seze ferner, daß das angewendete schwefelsaure Salz 30° zeige,

und finde die Zahl, welche, mit 30 multiplicirt, 12,000 gibt, d.h. man theile 12,000

durch 30, so werden demnach 400 Kilogramme schwefelsauren Salzes von 30° am

Saͤure-Messer den essigsauren Kalk vollkommen zersezen, der aus der

Saͤttigung von 1500 Litres Essigsaͤure von 8° am

Saͤure-Messer entsteht. Es bleibt nun nur noch uͤbrig zu

zeigen, wie man den Grad des schwefelsauren Salzes erkennt, und dieß geschieht auf

eine sehr einfache Weise. Man loͤst eine gewiße Mengt dieses schwefelsauren

Salzes in destillirtem Wasser auf, und sezt der Aufloͤsung eine etwas

geringere Menge von salzsaurer Baryt-Aufloͤsung zu, und saͤuert

dieselbe zugleich mit etwas weniger Salpetersaͤure. Hierauf wird diese

Mischung filtrirt, der schwefelsaure Ruͤkstand auf dem Filtrum mit

destillirtem Wasser ausgesuͤßt, getroknet und endlich gewogen. Da nun die

Zusammensezung des schwefelsauren Barytes genau bekannt ist, so wird hiedurch die

Menge Schwefelsaͤure, welche in dem untersuchten Theile schwefelsaurer Soda

enthalten ist, leicht abgeleitet, und folglich auch der Grad am

Saͤure-Messer, den diese Menge ausdruͤckt: wobei nicht zu vergessen ist,

daß im schwefelsauren Baryte die Saͤure wasserfrei, und folglich ein

Fuͤnftel ihres Gewichtes an Wasser zugegeben werden muß, um sie auf

66° Beaumé, oder auf den angenommenen Normal-Punct zu

bringen.

Wir duͤrfen hier nicht ermangeln zu bemerken, daß, ungeachtet aller Vorsorge,

bei dieser doppelten Zersezung eine bedeutende Menge schwefelsaurer Soda und

Essigsaͤure immer gaͤnzlich verloren gehen wirdWenn sorgfaͤltig gearbeitet wird, dann verliert man nur 8 Prozent

schwefelsaures Soda. Hat man die Holzsaͤure vorher uͤber etwas

Kohle destillirt, dann verliert man 1/5tel Saͤure, bei Anwendung der

rohen Saͤure 1/3tel Essigsaͤure. D.. Ist es nicht wahrscheinlich, daß hier, wie bei den Salzpfannen, ein

unaufloͤsbares dreifaches Salz aus Schwefelsaͤure, Kalk und Soda sich

bildet? Wenn dieses waͤre, so koͤnnte man sich diesen Abgang leicht

erklaͤren.

Es ist bisher nicht moͤglich, alle diese Zwischen-Verbindungen zu

umgehen, wenn man die Essigsaͤure von den brennzeligen Producten, die ihre

Bildung begleiten, befreien will. Der Chemiker, welcher ein Mittel finden

wuͤrde, wodurch man sich dieselben ersparen koͤnnte, wuͤrde

sicherlich hohen Vortheil davon ziehen koͤnnen. Man sollte glauben, daß es

hinreichend waͤre, die brennzelige Holzsaͤure mit Kalk zu verbinden,

und den essigsauren Kalk zu calciniren, um alles brennzelige Oel zu

zerstoͤren, und hierauf durch directe Einwirkung der Schwefelsaͤure

reine Essigsaͤure zu erhalten, allem, so sorgfaͤltig man auch hiebe!,

und vorzuͤglich bei der Calcination, verfahren mag, so gibt der essigsaure

Kalk doch niemals gute Essigsaure. Ja man hat sogar behauptet, daß die aus dem

reinsten essigsauren Kalke wieder dargestellte Essigsaͤure (aus essigsaurem

Kalke, der mit der reinsten Essigsaͤure bereitet wurde) weit hinter derjenigen

zuruͤkbleibt, die man zur Bildung des essigsauren Kalkes angewendet hat. So

viel ist gewiß, daß bis jezt kein Chemiker der essigsauren Soda entbehren konnte.

Mehrere haben versucht, dieses Salz durch Saͤttigung der Essigsaͤure

mit roher Soda zu erhalten: der hoͤhere Preis der reineren wird indessen

durch Zeit- und Kohlen-Ersparung reichlich ersezt. Ueberdieß entsteht

bei Anwendung der rohen Soda auch noch der Nachtheil, daß waͤhrend der

Saͤttigung derselben ein abscheulicher Gestank entsteht, in dem eine Menge

geschwefelten Wasserstoffes aus dem Schwefel entwikelt wird, welcher in der rohen

Soda enthalten ist.

Die essigsaure Soda laͤßt sich leicht durch Krystallisation und

Roͤstung reinigen. Diese lezte Operation befreit sie, wenn sie

gehoͤrig durchgefuͤhrt wird, vollkommen von allen

zuruͤkbleibenden Theer-Theilen, welche sie allenfalls noch enthalten

mag. Diese Roͤstung, die man in den franzoͤsischen Fabriken fritte nennt, fodert viele Aufmerksamkeit und

Geschiklichkeit: sie geschieht gewoͤhnlich in Kesseln von Gußeisen.

Waͤhrend ihrer ganzen Dauer (400 Kilogramme fodern gewoͤhnlich 24

Stunden) muß diese essigsaure Soda bestaͤndig mit einer Kruͤke

umgeruͤhrt werden, und man muß sich sehr in Acht nehmen, daß die Hize nie so

hoch steigt, daß das essigsaure Salz durch dieselbe zersezt werden koͤnnte,

sondern uͤberall gleichfoͤrmig und gehoͤrig fortwirkt: wenn das

kleinste Theilchen der Masse anfaͤngt sich zu zersezen, so schreitet diese

Zersezung mit solcher Raschheit durch die ganze Masse fort, daß sie nur mit der

aͤußersten Muͤhe noch aufgehalten werden kann. Nie darf die Hize so

groß werden, daß das essigsaure Salz zu rauchen anfaͤngt. So bald die ganze

Masse schoͤn geflossen ist, hoͤrt die Entwikelung von Blaͤschen

auf, und die Operation ist vollendetDurch dieses Roͤsten verliert man bei angewendeter destillirter

Saͤure die Haͤlfte und bei Anwendung roher Saͤure ein

3/4tel der angewendeten Saͤure. Die Anwendung der lezteren ist jedoch

mehr oͤkonomisch. D.. Man laͤßt dann die Masse abkuͤhlen und sich aufloͤsen,

oder vielleicht ist es noch besser, sie in Faͤsser zu werfen, welche mit

Wasser gefuͤllt sind. Bei diesem lezteren Verfahren entsteht jedoch eine

solche Detonation, daß, um alles Ungluͤk zu vermeiden, die Faͤsser in

die Erde eingesenkt, und mit starken Brettern wohl befestigt werden

muͤßen.

Nachdem dieses essigsaure Salz aufgeloͤst wuͤrde, muß das kohlige

Wesen, welches durch Zerstoͤrung des Theeres entstand, abgeschieden werden,

und hiebei erzeugen sich einige Schwierigkeiten, indem dieser Ruͤkstand

meistens aus so kleinen und allgemein verbreiteten Theilchen besteht, daß die die

Fluͤßigkeit im Durchgange durch das Filtrum hindernDieses, wird durch Filtrir-Apparate, denen die Fluͤßigkeit

durch eine hohe Saͤule, wie beider Real'schen Preße,

zugefuͤhrt wird, sehe erleichtert. D.. Die Leichtigkeit dieser Theilchen macht ihre Abscheidung durch Abgießen

unmoͤglich, wenn die Fluͤßigkeit hoͤher als 15° am

Saͤure-Messer ist: sonst aber koͤnnen sie leichter davon

geschieden werden. Durch neue Abrauchung erhaͤlt man ein vollkommen reines

Salz, und in diesem Zustande von Reinheit wird dann die Essigsaͤure durch

Zersezung mittelst Schwefelsaͤure aus demselben abgeschieden.

Diese texte Operation, so einfach sie scheint, fodert viele Vorsicht und Erfahrung.

Die krystallisirte essigsaure Soda muß gepuͤlvert in einen Siedekessel

gebracht, und sodann die zur Zersezung der ganzen angewendeten Menge derselben

noͤthige Schwefelsaͤure zugesezt werden. Man laͤßt beide eine

hinlaͤngliche Zeit uͤber bei einander; allmaͤhlich

verlaͤßt die Essigsaͤure ihre Verbindung, und steigt an die

Oberflaͤche.

Der groͤßte Theil der nun erzeugten schwefelsauren Soda sezt sich als Pulver

oder in kleinen Krystallen ab, waͤhrend ein anderer Theil derselben in der

Fluͤßigkeit aufgeloͤst zuruͤk bleibt Die Essigsaͤure

wird nur durch Destillation von der schwefelsauren Soda abgeschieden, und

erhaͤlt auf diese Weise einen eben so feinen Geschmak als Geruch; gegen das

Ende der Destillation wird, sie aber etwas brennzelig und etwas entfaͤrbt, so

daß es nothwendig wird, dasjenige, was zulezt uͤberging, von dem, was man

zuerst erhielt, abzusondern. Die Essigsaͤure, die man bei Tische gebraucht,

muß in einer Blase destillirt werden, deren Helm und

Verdichtungs-Roͤhren von Silber sind. Die auf diese Weise erhaltene

Saͤure zeigt gewoͤhnlich 40° am Araͤometer fuͤr

Sauren. Will man dieselbe jedoch in einem sehr concentrirten Zustande, so maß

derselben kochsalzsaurer Kalk in reichlicher Menge zugesezt, und sie dann neuerdings

destillirt werden. Diese sehr concentrirte Essigsaͤure wird hierauf dem

Froste ausgesezt, wo der staͤrkste Theil derselben krystallisirt. Die

Fluͤßigkeit wird abgegossen, die Krystalle werden bei einer Temperatur von 15

bis 20° zerlassen, und diese Operation so lang wiederholt, bis die

Saͤure ohne allen Ruͤkstand bei einer Temperatur von 12 bis 13°

friert: dann hat sie ihr Maximum erreicht, und zeigt an dem Araͤometer

fuͤr SaͤurenSaͤnren 88 bis 90°. Die wasserfreie Essigsaͤure hat 100°,

d.i. auf demselben Grade, auf welchem 66 graͤdige Schwefelsaͤure sich

befindet.

Wir wollen diesen Artikel mit einer Bemerkung uͤber die Zersezung der

essigsauren Soda durch Schwefelsaͤure beschließen. Wenn man die

Schwefelsaͤure zu sacht zusezt, so werden sich bei dieser Operation viele

Schwierigkeiten zeigen; denn die außerordentliche Hize, welche sich dabei entwikelt,

reißt eine solche Menge Essigsaͤure mit sich fort, daß die Arbeiter davon

laufen muͤßen. Dieser Nachtheil kann dadurch durch vermieden werden, daß man

alle Schwefelsaͤure auf einmal zugießt; sie geht dann auf den Boden des

Gefaͤßes hinab, und zersezt nur jene Theile, mit welchen sie in

Beruͤhrung kommt: die hiebei entwikelte Hize wird daher nothwendig in einem

weiten Raͤume vertheilt, und aͤußert kaum eine, fuͤhlbare

Wirkung. Wenn die Schwefelsaͤure eine Art von Trichter oder einen kleinen

Krater bildet, so schiebt der Arbeiter mit der Kruͤke ein Stuͤk

essigsaure Soda um das andere in denselben, und die Zersezung geht

allmaͤhlich fort.

Die ersten Ideen zu dem angegebenen Verfahren dankt man dem Erfinder der

Thermo-Lampe, dem Franzosen, Lebon. Der erste

Apparat dieser Art ward zu Havre in der Absicht errichtet, Gas fuͤr den

Leuchtthurm und Theer fuͤr die Flotte zu erhalten. Da aber der Erfolg nicht

vollkommen entspracht mußte Lebon das Unternehmen aufgeben, und er errichtete eine

Holzsaͤure-Fabrik zu Versailles in der Naͤhe der Wasserleitung

von Marly: das entwikelte Gas wird zur Heizung der Gefaͤße gebraucht, die im

Umtriebe stehen. Seit dieser Zeit haben die Gebruͤder Mollerat, die HHn.

Kurz, Payen, Bobée, Lemercier u.a. aͤhnliche Anstalten errichtet, und

große Summen verwendet um bessere Produkte zu erzeugen. Indessen bleibt hier noch

viel zu leisten uͤbrig, und fruͤher oder spaͤter wird man zu

den wohlthaͤtigsten Resultaten gelangenUeber die weitere Verwendung der rohen und gereinigten Holzsaͤure,

erstere als antiseptisches Mittel und zur Erzeugung mehrerer

Praͤparate, leztere zur Erzeugung des essigsauren Blei's (Bleiezuker)

werden wir in der Folge zuruͤkkommen. D..

Hr. Gill theilt in demselben Hefte aus derselben Quelle

(dem Dictionn. Technologique) Baron Gedda's (in Stokholm) Verdichter mit, dessen man sich,

wenn er hinlaͤnglich groß gemacht wird, eben so gut zu diesem Zweke bedienen kann,

als man sich desselben, wegen der Leichtigkeit mit welcher man die Roͤhren

reinigen kann, mit Vortheil zur Bereitung der parfuͤmirten Wasser,

vorzuͤglich des koͤllnischen Wassers u. d. gl., bedient.

Fig. 14 Tab.

VI stellt Baron Gedda's Verdichter dar. Die drei

Roͤhren AB, CD, EF sind walzenfoͤrmig,

ungefaͤhr 3 Fuß 3 Zoll lang, und, wie die Figur zeigt, an einander

geloͤthet; sie stehen in ununterbrochener Verbindung mit einander. Die

roͤhre AB muß etwas weiter seyn, als der

Schnabel der Blase, um denselben aufnehmen, und gehoͤrig verkittet werden zu

koͤnnen. An dem anderen Ende B ist sie mit dem

Ende D der Roͤhre CD zusammengeloͤthet, und diese beiden Theile sind an eine kurze

kupferne Roͤhre G geloͤthet, welche in

eine maͤnnliche Schraube endet. Diese roͤhre wird mit einer Kappe H geschlossen, welche in ihrer Hoͤhlung eine

weibliche Schraube fuͤhrt, die genau auf die maͤnnliche von G paßt, und auf diese Weise die beiden Roͤhren

mit einem Male hermetisch schließt. Auf aͤhnliche Weise sind die

Roͤhren CD und EF mit einander verbunden. Dieser Apparat ist an den Puncten A, G, J, F in das Metall-Gefaͤß L, M geloͤthet, welches an seinem unteren Theile

mit kaltem Wasser gefuͤllt ist, das waͤhrend der Destillation erneut

werden kann. Die Daͤmpfe treten nun in die Roͤhre AB, und verdichten sich in derselben; die

gebildete Fluͤßigkeit zieht langsam in die Roͤhre CD, und von da in die Roͤhre EF. Da sie in steter Beruͤhrung mit kaltem

Wasser ist, so erreicht sie bald die Temperatur der Atmosphaͤre, und fließt

bei der Oeffnung F heraus. Sollte man besorgen, daß

dieser Apparat nicht lang genug ist, die Daͤmpfe gaͤnzlich zu

verdichten, so koͤnnen noch ein paar Roͤhren auf obige Weise

angebracht werden. Es ist nicht noͤthig, daß das Gefaͤß LM sehr groß ist; denn nimmt man die Roͤhre AB zu 3 Zoll im Durchmesser an, so ist, da das

Wasser immer erneut werden kann, dieß Weite genug. Diese Einrichtung der

Roͤhren gewahrt den Vortheil, dieselben mit der hoͤchsten Leichtigkeit

reinigen zu koͤnnen. Man schraubt naͤmlich die Kappen H und J ab, faͤhrt

mit einer Stielbuͤrste durch, laͤßt Wasser in dieselben, und reibt die

innere Flache rein. An einem bequemen Orte ist unten an dem Gefaͤße LM ein Hahn angebracht, um das Wasser zu

entleerenDieser Kuͤhl-Apparat wird auch bei den gewoͤhnlichen

Branntwein-Brennereien mit Vortheil angewendet. A. d. Ueb..

Tafeln