| Titel: | Ueber die Anwendung kleiner Kapellen vor dem Löthrohre und einige neue Hülfsmittel zu mineralogischen Analysen. Von Hrn. le Baillif. |

| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. VI., S. 28 |

| Download: | XML |

VI.

Ueber die Anwendung kleiner Kapellen vor dem

Löthrohre und einige neue Hülfsmittel zu mineralogischen Analysen. Von Hrn. le Baillif.

Aus dem Mercure technologique. Sept. 1823. S.

283. (Im Auszuge).

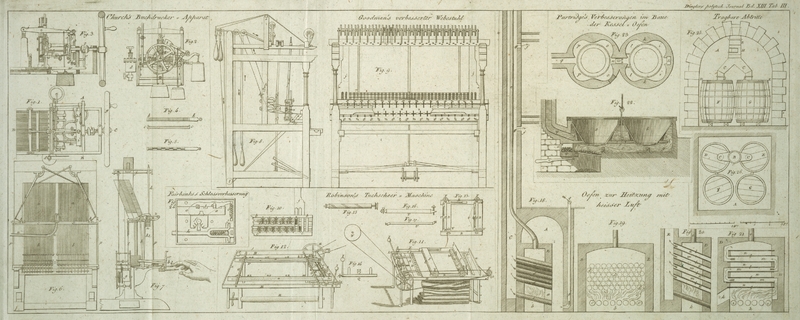

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Baillif über Anwendung kleiner Kapellen vor dem

Löthrohre.

Die Redaction der Annales de

l'Industrie oder des Mercure technologique

glaubt, daß die hier vorgeschlagenen Handgriffe und Instrumente eines Dilletanten

auch fuͤr Chemiker und Probirer von Profession von Nuzen seyn koͤnnen,

und theilte sie in dieser Absicht mit. Wir heben das Wichtigste aus dieser

Abhandlung fuͤr unsere Leser aus.

Der Zwek des Hrn. Le Baillif ist, die moͤglich

kleinsten Quantitaͤten von Mineralien untersuchen, und ihre Bestandtheile

dadurch mit Bestimmtheit angeben zu koͤnnen, daß er sie aus dem Innersten des

Kuͤgelchens, daß sich vor dem Loͤthrohre bildet, auf die

Oberflaͤche der Kapelle bringt.

Er wendet in dieser Hinsicht sehr weiße Kapellen von 4 Linien im Durchmesser an, die

nur 1/3 Linie dik sind, und wovon 100 nur 103 Gran wiegen. Sie bestehen aus einer

Mischung von gleichen Theilen Porzellan-Erde und dem schoͤnsten weißen

Pfeifen-Thone, und werden bloß mit elfenbeinenen Werkzeugen verfertigt.

Wenn man auf diesen Kapellen ein Oxid oder Metall untersuchen will, so sind 5

Milligramme, oder ein Neunhundertel Gran, mehr als hinreichend. Wenn man Papier,

welches in Metall-Aufloͤsung eingetaucht und verbrannt wurde,

untersucht, so ist Ein Milligramm davon hinreichend. Ein vierekiges Stuͤkchen

Papier z.B., das nur 7 Linien an jeder Seite mißt, und in

Salpeter-Kochsalz- oder schwefelsaure Kupfer-Aufloͤsung

getaucht wurde, gibt auf diesen Kapellen Kupferaͤstchen im schoͤnsten

Metall-Glanze; sehr feines italiaͤnisches Schreibpapier von nur 6

Linien im Gevierte in salpetersaure Kobalt-Aufloͤsung getaucht, das

man kaum wird wiegen koͤnnen, dekt die Kapelle mit einem satten Blau.

Hr. le Baillif bedient sich nur des reinsten

Borax-Glases, das er in einem Platinna-Tiegel schmilzt, und in einem

Achat- oder Porzellan-Moͤrser mit einem aͤhnlichen

Pistille reibt. Hessische Tiegel geben Anfangs immer eisenhaltiges

Borax-Glas.

Die Entdekung des Braunsteines in der Pflanzen-Asche auf nassem Wege ist

bekanntlich sehr schwierig: Hr. le Baillif fand sie

mittelst seiner Kapellen leicht und haͤufig in der Haut der

Reinette-Aepfel, etwas weniger in der Eichenrinde, und traf sie auch noch in

der weißesten Asche einer halbverbrannten Kohle. Er nahm 5 Milligramme von dieser

Asche (ungefaͤhr ein Zehntel Gran); mengte sie in der linken hohlen Hand mit

5 bis 6 Mahl soviel gepulverten und befeuchteten Borax Glas, trug mittelst eines

elfenbeinenen oder Platinna Messerchens die Mischung auf die Kapelle, und brachte

sie vor dem Loͤthrohre in den Fluß, wo sich nur eine sehr lichte gelbliche von dem

Eisen herruͤhrende Farbe zeigte, die bei dem Erkalten verschwand. Er sezte

hierauf einen sehr kleinen Kristall von salpetersaurer Pottasche zu, und brachte die

Mischung neuerdings vor die Flamme des Loͤthrohres: nach dem lebhaften

Aufschaͤumen war die Kapelle weinhefenfarben, oder bloß Rosenfarben. Diese

Untersuchung war in anderthalb Minuten vollendet. Die concave Form der Kapellen ist

fuͤr die Bildung der Farbe hoͤchst wichtig; denn diese ist in der

Mitte oder in der Tiefe immer mehr gesaͤttigt, und gegen den Rand hin mehr

blaß.

Durch diese Versuche uͤberzeugte sich Hr. Le

Baillif, daß es aͤußerst schwer, wo nicht unmoͤglich ist,

Gold und Silber auf den hoͤchsten Grad von Reinheit zu bringen: die Kapellen

werden immer mehr oder minder blaͤulich, außer wenn ersteres von einem

Probier-Roͤllchen und lezteres von Hoͤrnsilber hergenommen ist.

Man nehme 5 Milligramme Kapellen-Silber und behandle es mit

Borax-Glas; das Korn wird kristallisirt mitten in einem Azurbade schimmern.

Man seze demselben 5 Milligramme reines Zinn zu, und leite die Flamme des

Loͤthrohres so, daß das Korn auf der ganzen Kapelle umher laͤuft, so

wird diese, beim Erkalten, eine wehr oder minder lebhaft rothe Farbe annehmen und

behalten, die von Kupfer-Protoxid herruͤhrt. Eben so geht es mit dem

Golde: man wird erstaunen, wenn man die Goldmuͤnzen verschiedener

Laͤnder auf diese Weise untersucht.

Bleiglatte, Mennig, Bleiweiß, mit Borax-Glas und einem Koͤrnchen Zinn

geschmolzen, zeigen durch die Intensitaͤt ihrer Schwaͤrze den Gehalt

der diesen Substanzen beigemengten Metalle an. Kaͤrnthner oder reines Blei

bleibt weiß; alles andere faͤrbt die Kapellen schwarz, in dem

Verhaͤltnisse als andere Metalle beigemengt sind, so daß man durch diesen

Versuch allein, ohne alle Sauren und Reagentien sich von der Reinheit des

kaͤuflichen Bleies uͤberzeugen kann.

Hr. Le Baillif vergleicht die Wirkung der großen von Hrn.

Bréguet, dem Sohne, nach Fresnel's

Grundsaͤzen verfertigten Linse, die außerordentlich stark ist, und viele

Vorsicht braucht, und die Muffel des elliptischen Ofens, die Hr. d'Arcet bei Hrn. Blanc, Journaliste pour la chimie, rue de

l'Arbalete, Nro. 12., fuͤr die Probierer verfertigen ließ, mit dem

Loͤthrohre, und gibt lezterem den Vorzug.

Er verfertigt seine Kapellen auf folgende Weise: Er nimmt, dem Gewichte nach, gleiche

Theile Porzellan- und schone Pfeifende, welche beide sehr fein abgerieben und

vorlaͤufig getroknet wurden, befeuchtet sie mit etwas Wasser, und knetet sie

mit einem Spatel von Elfenbein oder Bein sorgfaͤltig ab, bis der Teig die

gehoͤrige Consistenz erhalten hat, nicht mehr an dem Model anhangt, in

welchem Falle er zu naß seyn wuͤrde, und unter dem Druke des Modelstokes

nicht mehr springt.

Er braucht zur Verfertigung derselben eine 2 Zoll lange, 10 Linien breite, und

hoͤchstens 1/3 Linie dike elfenbeinerne Plane, welche in einer Entfernung von

8 Linien von einem ihrer Enden zwei Loͤcher von 4 Linien im Durchmesser

besizt, die einen etwas schiefabfallenden inneren Rand haben, damit man das in den

selben Enthaltene leichter herausnehmen kann. Auf der weiteren Seite dieser

Oeffnungen macht man mit salpetersaurem Silber ein Zeichen. Man koͤnnte 10

Loͤcher in derselben Platte durchschlagen, um 10 Kapellen auf ein Mahl zu

modeln; allein die Erfahrung lehrte, daß dann die Platte sich leicht wirft, und die

Kapellen nicht gleich dik ausfallen. Siehe Fig. 13.

Fig. 14. ist

ein kleiner Stoͤßel aus Elfenbein, der 7 Linien im Durchmesser haͤlt,

gut polirt und in eine halbkegelfoͤrmige Kappe eingekittet ist, welche sich

an der Basis eines kegelfoͤrmigen, 2 Zoll langen Griffes befindet. Er bildet

die Kapelle zu dem verlangten Kugelausschnitte.

Fig. 15. ein

kleines elfenbeinenes Messerchen in Form eines Krazeisens, um den Teig in den Model

einzudruͤken, und das Ueberfluͤssige wegzunehmen.

Er braucht ferner noch eine Scheibe aus schoͤner weißer Kreide oder aus feinem

Gipse von 4–5 Zoll im Durchmesser und 15 bis 13 Linie Dike, welche die

Feuchtigkeit einsaugt.

Bei Verfertigung dieser Kapellen legt er den elfenbeinernen Model auf die Scheibe von

Kreide oder von Gips, so daß die weitere Oeffnung oben liegt, und druͤkt eine

kleine Kugel des obigen Teiges in jedes Loch mittelst des beschriebenen Messers nach

einander und gleichfoͤrmig ein. Was von dem Teige

uͤberfluͤssig ist, wird weggeschaben. Er faßt den Model mit dem Daumen

und Zeigefinger der rechten Hand, und kehrt ihn auf der linken um; ein leichter

Schlag mit dem Mittelfinger auf jede Kapelle laͤßt sie aus dem Model, fallen.

Er kehrt sie nun so um, daß sie auf jene Seite fallen, welche die Kreide oder das

Gips nicht beruͤhrte, und bringt sie in der hohlen Hand in jene

natuͤrliche Vertiefung, welche sich in der Naͤhe des Daumens an dem

unteren Ende der Schenkel jenes M bildet, das zum

Vorscheine kommt, wenn man die Finger dem Handgelenke naͤhert. Dann nimmt er

den Stoͤssel, faͤhrt damit uͤber die Stirne, um denselben etwas

fettig zu machen, und druͤkt damit sachte auf die Kapelle, die er zugleich

dreht: auf diese Weise wird sie schoͤn glatt ausgedreht. Wo er einmahl

hundert Kapellchen bei einander hat, gluͤht er sie in einem eigens dazu

bestimmten Tiegel: Anfangs werden sie schwarz werden, wenn man sie aber nur 5

Minuten lang in einer starken Weißgluͤhe-Hize haͤlt, so werden

sie milchweiß. Er bewahrt sie in einer verschlossenen Flasche oder in einer gut

schlieft senden Schachtel, und nimmt sie nicht eher heraus, als bis er sie braucht,

damit kein Metallstaub darauf faͤllt.

Das Loͤthrohr, dessen Hr. Le Baillif sich bedient,

speichelt nie, wie er durch mehr als fuͤnfstuͤndige Versuche in

Gegenwart mehrerer Probierer erwies. Die gewoͤhnliche kegelfoͤrmige

Roͤhre reibt sich an seinem Loͤthrohre in eine walzenfoͤrmige

Kammer ein, in deren Mitte eine Roͤhre von 18 Linien eingeloͤthet ist,

deren Schnabel aus Platinna besteht. Das Hintere, weitere, Ende derselben, das drei

Linien weit eindringt, ist unten trompettenfoͤrmig ausgeschweifte An dem

unteren Theile der Kammer ist ein Halsstuͤk angeloͤthet, welches

mittelst eines Stoͤpsels verschlossen wird, der an einem leichten Kettchen

befestigt ist. Wo man, nach langer Anwendung dieses Loͤthrohres, diesen

Stoͤpsel herauszieht, laͤuft alles darin angehaͤufte Wasser

durch den Hals heraus, ohne daß man noͤthig hat das Loͤthrohr

umzukehren, und dasselbe zu schuͤtteln, damit die angehaͤufte

Feuchtigkeit oben heraus laͤuftEs waͤre in dieser Hinsicht wohl besser, der in der Kammer

eingeloͤtheten Roͤhre eine trichterfoͤrmige Gestalt

nach Oben zu geben, die beinahe die ganze Hoͤhlung der Kammer

ausfuͤllt, ohne die Waͤnde zu beruͤhren;

ungefaͤhr so, wie Fig. 35. Tab. I.

wodurch das Blasen nicht so sehr erschwert und die Wirkungstaͤrker

seyn wuͤrde. A. b. Ueb.. Hr. Vincent Chevalier, Optiker, quai de

l'Horloge, N. 69, verfertigt solche Loͤthrohre, wie das hier Fig. 16

abgebildete, und ebenso auch die hier, Fig. 17 abgebildete

Lampe.

Der Koͤrper dieser Lampe besteht aus einer runden Buͤchse von

Eisenblech von 3 Zoll im Durchmesser, und 15 Linien Hoͤhe. Der Dochthalter,

der in einem Schnabel eingerieben wird, besteht aus 4 Cylindern, deren jeder

anderthalb Linien im Durchmesser hat: zwei davon haben eine leichte Ausbeugung, wie

ein V, dessen Spize, wenn man blaͤst, nach der

Kohle sieht. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese Vorrichtung der Dochte eine

staͤrkere Hize gibt, als wenn man alle vier in einem walzenfoͤrmigen

oder laͤnglichen Drahttraͤger vereint.

Zur Rechten des Dockttraͤgers ist eine kupferne Stange aufgeloͤthet,

welche zwei Halsbaͤnder fuͤhrt, die sich schieden lassen; eines

derselben traͤgt einen kleinen glaͤsernen Schornstein, den man

uͤber die Flamme sezt, wenn man aufhoͤrt zu blasen; das andere

traͤgt, noͤthigen Falles, ein Gefaͤß oder eine

Probe-Roͤhre, um augenbliklich die Kapelle in einer Saͤure

abkochen zu koͤnnen, wenn man eine Gegenprobe auf nassem Wege machen zu

muͤssen glaubte. Dem Dochthaͤlter gegenuͤber ist eine

Doppelroͤhre zum Luftzuge angebracht. Das Innere steht mit dem, in der Lampe

enthaltenen Oehle in Verbindung, und haͤlt einen Docht, der nur von der

Groͤße der gewoͤhnlichen Nachtlampen ist: eine Vorrichtung, die sehr

bequem wird, um immerdar Feuer im Laboratorium zu unterhalten. Die innere

Roͤhre traͤgt einen sehr leichten Apparat, um irgend eine

Fluͤssigkeit in den Sud zu bringen, oder abdampfen zu lassen. Auf diese Weise

wird alle Hize benuͤzt, und waͤhrend man blaͤst, geschehen noch

andere Arbeiten ohne Zeitverlust. Eine Feder-Zange zum Richten und Ziehen der

Dochte (denn diejenigen Dochte, die bei der Ausbeugung des V stehen, muͤssen etwas vorwalten) ist unentbehrlich. Wenn man das

Oehl stets auf demselben Niveau haͤlt, wird man nicht den mindesten Rauch

verspuͤren. Hr. Le Baillif bedient sich einer

Mischung aus 3 Theilen

gereinigten Reps-Oehles auf Einen Theil Schoͤpfen Markoͤhl,

welches sich an der Luft und durch das Schlagloch nie verdichtet, wie dieß bei dem

Reps-Oehle, wenn es auch noch so rein ist, gewoͤhnlich geschieht.

Hr. Le Baillif macht bei dieser Gelegenheit eine

interessante Digression uͤber den kuͤnstlichen Avanturino, von welchem

beinahe alle Schriftsteller erzaͤhlen, daß er zu Venedig zu, faͤllig

durch das Hineinfallen einiger Kupferspane in einen Tiegel, in welchem Glas im

Flusse stand, erfunden wurde. Wenn man dieses artige Product unter einem

Vergroͤßerungs-Glase betrachtet, das beinahe zehn Mahl

vergroͤßert, so wird man eine unzaͤhlbare Menge flacher,

undurchsichtiger Krystalle finden, wovon die einen gleichseitig, die anderen

sechsekig sind: leztere entstehen offenbar durch Abstuzung der Spizen der ersteren.

Hr. le Baillif fand bisher nur ein einziges Tetraͤder. Wenn man nun

6–3 Milligramme Avanturino in einer achatnen oder porzellanenen Reibschale zu

dem feinsten Pulver zerreibt, und mit Borax schmilzt, so wird die Kapelle eine Art

von Augenflek darbiethen, dessen Mittelpunkt hell blutroth und dessen Rand

dunkelgruͤn ist. Kocht man diese Kapelle in einer Probe-Roͤhre

mit 4–5 Tropfen Salpetersaͤure, die mit ebensoviel destillirtem Wasser

verduͤnnt ist, sezt man ein Gramm Wasser zu, theilt das Ganze in zwei Theile

in einer Porzellan-Tasse unter fleißigem Ruͤtteln mit blausaurem

Kalke; so wird man ein beinahe schwarzes Blau erhalten, zum Beweise, daß hier das

Eisen sehr vorwaltet. Gießt man in den anderen Theil Ammonium, so wird das Eisen

niedergeschlagen, und wenn man in die filtrirte Fluͤssigkeit blausauren Kalk

gießt, sich Kupfer zeigen. Hier sind also zwei bekannte Metalle, von welchen wir

nicht wissen, wie sie im Glase sich so regelmaͤßig krystallisiren konnten.

Auf diese Welse dient das Kochen der Kapelle als Gegenprobe, wenn sie bei dem

Erkalten die Farbe verliert, die sie unter dem Loͤthrohre erhielt.

Wenn man nur außerordentlich kleine Stuͤkchen zu untersuchen hat, die man zu

verlieren, in Gefahr ist, so nimmt Hr. Le Baillif statt

des Gahn'schen Hakens eine Art von kegelfoͤrmigen Korkzieher aus Platinna

Draht von 1/5 Linie im Durchmesser; das kleine Stuͤkchen legt sich von selbst

in demselben dort hin, wo es nicht mehr durchfallen kann. Um diesen kleinen Apparat

zu verfertigen, windet man einen Platinna-Draht Um einen eisernen Kegel, wie

einen Bindfaden um einen Kreisel, und schiebt dann jede Spirale so weit von der

zunaͤchst stehenden, daß eben soviel Raum leer, als voll bleibt. Es ist aber

weit bequemer, zwei Kegel von verschiedener Dike an den Enden eines kupfernett

Cylinders von 2 1/2 Zoll Laͤnge und 3 Linien im Durchmesser zu drehen (Fig. 18). Die

Mitte ist vierekig zugefeilt oder eingefeilt, damit der Draht waͤhrend des

Umwindens besser haͤlt; man windet nun 8 bis 10 Schraubenwindungen, und

macht, mittelst eines Bohrers, ein kleines Loch durch die Basis eines jeden dieser

Cylinder, um das Ende des Drahtes, den man unter starkem Anziehen windet, zu

befestigen auf diese Weise wird das Instrument in sehr gleichfoͤrmigen

Abstanden von diesem Model herabkommen. Fig. 18 bis. Nachdem das

zu pruͤfende Koͤrperchen sich in diesem Drahte verglaste, kocht man

denselben ist einem Proberoͤhrchen mit der noͤthigen Saͤure

aus, die, da die Platinna nur in zusammen gesezten Sauten aufloͤsbar ist, den

Draht nicht aufloͤst. Wenn dieser Koͤrper verknistern koͤnnte,

und nicht regulinisch ist, bedient Hr. Le Baillif sich

zweier Kegel aus sehr duͤnnen Platinna-Blaͤttchen, wovon einer

dem anderen als Dekel dient, und befestigt sie mittelst eines Drahtes aus demselben

Metalle auf einer zur Haͤlfte ihrer Dike eins geschnittenen Kohle. Fig. 19. Diese

Kegel werden auf folgende Weise verfertigt. Man zeichnet einen Kreis von 15 bis 18

Linien im Durchmesser auf einem Blattchen Platinna, und schneidet ein Segment eines

Viertel-Zirkels, oder die Haͤlfte aus, je nachdem man ihn weiter oder

enger haben will; den Ueberrest wikelt man um einen staͤhlernen Kegel und

klopft ihn mit einem hoͤlzernen Hammer. Wenn die Raͤnder gut

uͤbereinander gelegt sind, so dauern diese Duͤten lang; aber noch

laͤnger, wenn man sie mit Gold loͤthet, wozu nur ein einmahliges

Blasen mit dem Loͤthrohre auf drei mit Borax-Glas bestreute

Goldblaͤttchen noͤthig ist. Fig. 20.

Eben so ist der Boden in dem Platinna Cylinder von einem Zoll Hoͤhe und 2 1/2;

Linien Weite eingeloͤthet. Fig. 21.

Fig. 22 ist

ein Tiegel aus Platinna von 16 Linien Hoͤhe, und 15 Linien Weite oben, und 9

Linien an seiner Basis, mit einem Dekel und einer angenieteten Handhabe aus einem 2

Zoll langen Platinna Drahte, der oben sich hakenfoͤrmig umkruͤmmt; er ist auf Reifen sehr

bequem. Wenn man den Boden mit Beinasche dekt, kann man das thoͤnerne

Naͤpfchen mit einer kleinen Kapelle, die zu einer Probe hergerichtet ist,

oder einen kleinen feuerfesten Tiegel hineinthun.

Wenn man mit Phosphor-Salz arbeitet, so wird das Korn oͤfters schwarz;

die Schriftsteller sagen, man soll es in Faden ziehen. Hr. Le

Baillif raͤth, sie platt zu machen, um sie ganz aufbewahren zu

koͤnnen, und wirft sie, in dieser Hinsicht, noch roch gluͤhend, auf

eine Porzellan-Tasse, und druͤkt sie mit einem Stuͤke Krystall

oder mit dem gestrichenen Theile eines glaͤsernen, an beiden Enden polirten

Stoͤpsels einer Carasine. Fig. 23.

Statt des Federzaͤngelchens, aus welchem das runde Korn, wenn man die

Durchsichtigkeit und Farbe desselben beurtheilen will, so oft ausspringt, bedient

Hr. Le Baillif sich des Pfropf-Wachses, das er an

dem Ende eines Kupferdrahtes kegelfoͤrmig zuformt Fig. 24.

Fig. 26. ist

eine glaͤserne an einem Ende geschlossene Roͤhre. Am Ende eines

kleinen Griffes befestigt man ein Kluͤmpchen Wolle, und uͤberzieht es

mit Handschuh-Leder, so daß es weich genug ist, um sich mit

Joseph-Papier umwinden zu lassen. Hat man irgend etwas, worin man Queksilber

vermuthet, so puͤlvert man es, befeuchtet den Staͤmpel unten ein

wenig, und erwaͤrmt die Roͤhre uͤber einer Kerze. Das

Queksilber stellt sich alsogleich in Gestalt von Kuͤgelchen auf dem

Joseph-Papiere her. Wenn man nun den Staͤmpel herauszieht, und ihn auf

einem Goldstuͤke, das mit etwas Essig befeuchtet wurde, einige Mahle hin und

her reibt, so wird dieses dadurch versilbert erscheinen. Dieser Versuch ist in 2

Minuten gethan.

Fig. 29 ist

eine kleine Platinna-Muffel, die man mitten unter gluͤhende Kohlen

stellt, und mit Beinasche bestreut, um die kleinen Kapellen darauf sezen zu

koͤnnen: man kann auf diese Weise 8 bis 10 Proben auf einmahl ohne Ofen und

gewoͤhnliche Muffeln machen.

Hr. Le Baillif findet das Instrument Fig. 23 sehr bequem, um

eine sehr geringe Menge Queksilber, z.B. ein Gramm, abzumessen. Am Ende einer

6–8 Zoll langen, und hoͤchstens eine Viertel-Linie im

Durchmesser haltenden Roͤhre blaͤst er einen Trichter; das andere Ende wird

in eine Spize ausgezogen und In der Hoͤhe des Trichters abgebrochen: beide

Enden sind unter einem rechten Winkel gebogen. Er wiegt nun ein Gramm Queksilber ab,

gießt es bei dem Trichter ein, haͤlt das Instrument horizontal, und

bezeichnet die Laͤnge dieser Saͤule mit zwei aufgeleimten

Papier-Streifen. Wo man nun genau ein Gramm Queksilber braucht, gießt man

welches bei dem Trichter ein, neigt die Roͤhre, und laͤßt das

Ueberfluͤssige bei dem Haarroͤhrchen ausfließen. Auf diese Weise

erspart man alles WaͤgenEs scheint indessen, daß nicht bloß die Papierstreifen eine gewisse Menge

Queksilbers verbergen, sondern daß selbst Haare, wenn man sie statt der

Papierstreifen brauchen wollte, eine Parallaxe erzeugen und dadurch

Unrichtigkeiten veranlassen koͤnnten. Dann kommt noch die

Schwierigkeit der horizontalen Lage, A. d. Ueb..

Tafeln