| Titel: | Tylley's hydro-pneumatisches Löthrohr zum Gebrauche für Chemiker, Emaillirer, Probirer, Glasblaser etc. Mit Anmerkungen von Hrn. Th. Gill. |

| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. XX., S. 137 |

| Download: | XML |

XX.

Tylley's

hydro-pneumatisches Löthrohr zum Gebrauche für Chemiker, Emaillirer, Probirer,

Glasblaser etc.Tilley's hydropneumatisches Loͤthrohr haben

wir schon fruͤher in unserm neuen Journal fuͤr die

Indiennen- und Baumwollendrukerei, Bd. 2. S. 332 in der Abhandlung

„Darstellung verschiedener Arten, das

Glas und andere Gegenstaͤnde mit dem Loͤthrohre vor der

Lampe zu bearbeiten u.s.w., von A. F. Pruͤkner und dem

Herausgeber, beschrieben und eine Abbildung davon gegeben. Die

gegenwaͤrtige Beschreibung so wie die Abbildungen davon sind aber weit

vollstaͤndiger, und die beigefuͤgten Bemerkungen und

Verbesserungen des Hrn. Gill, machen nun dieses Loͤthrohr mehr

interessant. D. Mit Anmerkungen von Hrn. Th. Gill.

Aus dem XXXI. Bande der Transactions of the Society for the

Encouragement of Arts Manufactures and Commerce, in Gill's Technical

Repository. November 1823. S. 332.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV. (Im Auszuge).

Tylly's hydro-pneumatisches Löthrohr.

Hr. Tilley, ein reisender

Glas-Blaser, uͤberreichte der Society of

Arts im Jahre 1812 sein Loͤthrohr, und erhielt von derselben 15

Guineen fuͤr seine Erfindung, welche in einem zinnernen oder kupfernen und

verzinnten Gefaͤße besteht, das mit einer von dem oberen Theile bis auf Einen

Zoll ungefaͤhr von dem Boden hinabreichenden Scheidewand versehen, und bis

auf zwei Drittel mit Wasser gefuͤllt ist. Mittelst einer Roͤhre, die

ungefaͤhr bis auf einen halben Zoll von dem Boden hinabreicht, blaͤst

man an dem luftdichten Ende in das Wasser. Die Luft steigt in Blasen durch das

Wasser hinauf, und druͤkt dieses unter der Scheidewand in die andere

Abtheilung hinuͤber, wo dann endlich die Schwere des Wassers auf die

eingeblasene Luft wirkt, und dieselbe durch ein Loͤthrohr in die Flamme einer

Lampe solang treibt,

bis alle Luft verzehrt ist. Damit der Luftstrom immer gleich stark bleibt,

blaͤst man von Zeit zu Zeit neue Luft in das Gefaͤß. Der ganze Apparat

wiegt, mit Lampe und Futteral, nur 3 1/2 Pfund, und kostet, aus verzinntem Kupfer,

nur 2 1/2 Guineen.

Die gewoͤhnliche Vorrichtung zum Blasen kleinerer Glas-Arbeiten besieht

in ein paar Blasebaͤlgen, die unter einem Tische angebracht sind, mit dem

Fuße getreten werden, und von welchen eine Roͤhre auf dem Tische emporragt,

die in die Flamme einer Lampe blaͤst. Hierdurch entsteht nothwendig eine

Unregelmaͤßigkeit in dem Luftstrome, und ein Flattern der Flamme, wodurch die

Hize ungleichfoͤrmig wird. Tilley's

Geblaͤse beseitigt diese NachtheileGerade das Gegentheil, wie wir a. a. O. S. 337. nachgewiesen haben. D.

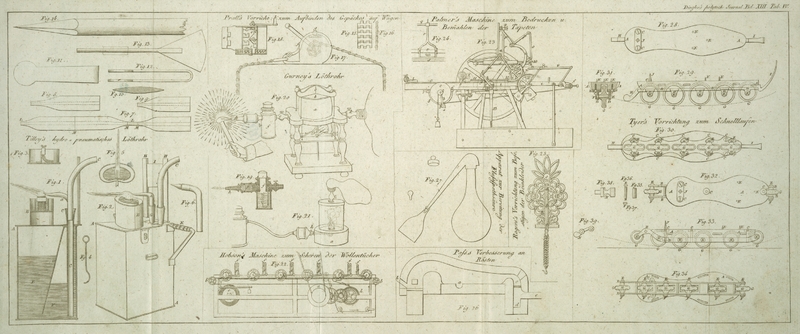

Fig. 1. stellt

seine Maschine im Durchschnitte dar, und Fig. 2. im Perspektive und

in voller Thaͤtigkeit. AA, ist ein

Gefaͤß aus verzinntem Eisen- oder Kupfer, ungefaͤhr 17 Zoll

hoch, 5 weit, und 9 breit: der Dekel oͤffnet sich in Angeln und traͤgt

die Lampe, B, die mit Talg, statt mit Oehl, unterhalten

wird. C, ist das Blaserohr, durch welches die Luft in

das Gefaͤß geblasen wird, D, in Fig. 1, ist die

schiefgeneigte Scheidewand, welche das Gefaͤß in zwei Kammern, E und F, theilt; da sie aber

nicht ganz bis auf den Boden reicht, so stehen diese beiden Kammern unten mit

einander in Verbindung. Die Kammer, F, ist oben

luftdicht geschlossen; die andere, E, ist bloß mit dem

Dekel des Gefaͤßes bedekt, und kann folglich gegen die aͤußere Luft

als offen betrachtet werden. Die Roͤhre C, Fig. 1, ist

oben bei ihrem Eintritte in die Kammer luftdicht eingeloͤthet, und steigt bis

nahe an den Boden des Gefaͤßes, wenigstens tiefer als die Scheidewand, D, hinab, so daß ihre untere Oeffnung stets unter Wasser

getaucht ist. Der metallne Theil des Loͤthrohres, G, der den Luftstrom in die Flamme der Lampe leitet, ist gleichfalls in

der Deke der Kammer, F, eingeloͤthet, und

haͤlt eine gekruͤmmte Glasroͤhre, a, die sich in eine sehr kleine und zarte Oeffnung endet, und luftdicht in die

zinnerne oder kupferne Roͤhre, g, einreibt. Wenn

man nun in die Roͤhre, C, blaͤst, so wird die Luft

durch dieselbe in Blaͤschen durch das Wasser in dem oberen Theile der Kammer,

F, aufgetrieben; hierdurch wird eine

verhaͤltnißmaͤßige Menge Wassers unter der Scheidewand, D, in die andere Kammer, E,

hinuͤbergedruͤkt, und die Hoͤhe der Wassersaͤule in

derselben in dem Maaße vermehrt, als sie in F vermindert

wird; und da nun das Wasser sich wieder ins Gleichgewicht zu stellen bemuͤht,

so entsteht ein stetiger Druk auf die Luft oben in F,

welche dann durch die Roͤhre, a, in die Flamme

der Lampe hinausfaͤhrt. Es ist daher nicht noͤthig, ununterbrochen mit

dem Munde zu blasen; denn der Druk des Wassers wirkt stetig fort, wenn auch die Luft

in Zwischenraͤumen eingeblasen wird, was nur dann zu geschehen braucht, wenn

die Gewalt des Luftstromes bedeutend nachlaͤßt.

Der metallne Stiefel oder Einsaz, welcher die glaͤserne Roͤhre, a, mit dem Gefaͤße, A, verbindet, ist kegelfoͤrmig; man wikelt zuvoͤrderst einen

Streifen Papier um die Glasroͤhre, und windet dann Baumwollengarn

kegelfoͤrmig auf dieselbe auf, so daß sie genau in den Stiefel paßt, und doch

nach asten Seiten hin gedreht werden kann. Auf eine aͤhnliche Weise ist die

andere gekruͤmmte metallne Roͤhre, C, in

dem unteren Theile der Blaseroͤhre befestigt. HH, sind zwei Leisten eines zinnernen Rahmens, der vorne an diesem

Apparate angebracht ist. Diese Leisten sind innenwendig mit Furchen versehen zur

Aufnahme einer Zinnplatte, I, die auf- und

abwaͤrts geschoben werden kann, und als Schirm dient, welcher das Auge des

Arbeiters vor dem Lichte der Lampe schuͤzt, waͤhrend er uͤber

denselben weg auf seine Arbeit sieht. Dieser Schirm ist so befestigt, daß sein Fuß

zwischen dem Dekel des Gehaͤuses und der oberen Wand der geschlossenen

Kammer, F, zu stehen kommt. K, ist einer der beiden Griffe, auf welche der Arbeiter seine Arme

stuͤzt, waͤhrend er das Glas in die Flamme haͤlt: der andere

Griff befindet sich diesem gegenuͤber auf der anderen Seite. Diese beiden

Griffe werden mit Tuch-Enden oder Leder umwunden, so daß sie eine Art von

Kissen bilden, und das Gefaͤß selbst wird mittelst eines Riemens, der an den

Henkeln an jeder Seite angeschnallt wird, und unter einer Bank oder unter einem

Stuhle durchlaͤuft, auf diesen befestigt.

Die Lampe ist von Zinn, und elliptisch oder vielmehr bohnen- oder

nierenfoͤrmig an einer Seite naͤmlich eingebogen; quer uͤber

den Mittelpunct derselben steht ein metallner Dochthaͤlter, mit einem Ringe

an einet Seite, und an dem Boden der Lampe angeloͤthet: siehe Fig. 3. Durch diesen Ring

wird der Docht von Baumwollengarn gezogen, und wenn er abgeschnitten, und nach

beiden Seiten hin geoͤffnet wurde, wie diese Figur und Figur 5 zeigt, so bildet

er einen Durchgang durch die Mitte, durch welchen der Luftstrom von a aus durchfaͤhrt, (Fig. 1 und 5) und die lang zugespizte

Flamme auf den zu erhizenden Gegenstand hinblaͤst. Die Lampe (Fig. 3 und 5) ist mit Talg

gefuͤllt, der durch die Hize geschmolzen, fluͤssig wird und so gut wie

Oehl brennt, weniger riecht, in der Kaͤlte leichter erstarrt, und dadurch

leichter tragbar wird. Die Lampe wird in ein anderes Gefaͤß, B, Fig. 1, 2, und 5, eingesezt, in welchem

dieselbe auf der gehoͤrigen Hoͤhe gehalten wird: der Raum rings umher

zwischen der Lampe und diesem Gefaͤße dient zur Aufnahme des Talges, wenn

welcher abfaͤllt.

Der lange, flache Baumwollen-Docht der Lampe dient besser als der

gewoͤhnliche runde. Das Ende des glaͤsernen Loͤthrohres, a, muß gerade in die Flamme eintreten, wenn der

ausfahrende Luftstrom einen Flammenkegel nach der entgegengesezten Seite hin bilden

soll: wird der Luftstrom gehoͤrig geleitet, so ist dieser Kegel deutlich und

vollkommen umschrieben, und erstrekt sich auf eine betraͤchtliche

Laͤnge. Man muß wohl Acht geben, daß der Luftstrom nirgendwo auf den Docht

aufschlaͤgt, indem derselbe sonst in Unordnung gebracht, und der Kegel in

mehrere Theile zerspalten werden wuͤrde. (Ein am Ende zugespizter, und, wie

in Fig. 4.

gebogener Draht taugt sehr wohl zum Ebenen des Durchganges des Luftstromes durch den

Docht). Der Luftstrom muß etwas uͤber dem Dochte auffallen, und da, wenn die

Flamme nicht bedeutend stark ist, zu wenig Feuer fuͤr die Wirkung des

Luftstromes uͤbrig bliebe, muß der Docht, wie in Fig. 3., geoͤffnet

werden, damit er eine groͤßere Oberflaͤche, und die moͤglich

groͤßte Flamme darbiethet. Der Luftstrom muß aus dem

Loͤth-Rohre durch den Canal oder durch die Oeffnung des getheilten

Dochtes durchgefuͤhrt werden, wenn er den vollkommensten und

glaͤnzendsten Kegel bilden soll: der Theil des Kegels, der der Lampe zunaͤchst ist, ist

gelblich weiß, der entferntere blau oder purpurfarben.

Der zu hizende Gegenstand wird in die Flamme gehalten, und zwar am Ende des

gelblichweissen Theiles, wo die Hize am groͤßten ist, und wo er nicht vom

Ruße beschmuzt wird, der die weiße Flamme begleitet.

Wenn man Glasroͤhren in diesen Theil der Flamme bringt, so werden sie leicht

biegsam und koͤnnen gebogen, oder in Faden und Spizen gezogen und hermetisch

geschlossen werden; sie koͤnnen, wo man an dem anderen Ende einblaͤst,

in Kugeln oder in verschiedene Formen, die der Operateur zu geben wuͤnscht,

geblasen werden.

Was die Anwendung dieses Loͤthrohres in chemischer, mineralogischer und

technischer Hinsicht betrifft, so ist sie ohnedieß bekannt: nur muß man bemerken,

daß die Kohle, auf welcher man den zu untersuchenden Gegenstand unter die Flamme

bringt, feinkoͤrnig, dicht und gehoͤrig gebrannt ist; denn, wo sie zu

wenig verkohlt waͤre, wuͤrde sie wie ein Stuͤk Holz trennen,

und den Gegenstand verdunkeln, und zu stark gebrant, wuͤrde sie zu leicht

eingeaͤschert werden, so daß der Gegenstand darin verloren gehen

koͤnnte. Die Holzkohle vermehrt durch die zuruͤkschlagende Flamme die

Hize gewaltig, und erhizt auch den Gegenstand auf der gegenuͤberstehenden

Seite, verbreitet also eine ganze Atmosphaͤre von Hize und Flamme um den zu

untersuchenden Koͤrper, die die Hize nicht so schnell entweichen

laͤßt, als wenn man denselben aus dem Flammenkegel herausnimmt, oder in

freier Hand haͤlt etc.

Um zu verhuͤthen, daß man nicht mehr Talg als noͤthig braucht, ist es

gut mehrere Lampen mit Dochten zu haben, z.B. eine mit 2 flachen Dochten (wie bei

den Liverpool-Lampen) von ungefaͤhr 4/5 Zoll Breite; eine mit 4, und

eine dritte mit 6 Dochten, oder fuͤr soviel Garn, als diesen an Umfang gleich

kommt.

Auch die glaͤsernen Loͤthroͤhrchen muͤssen verschiedenen

Durchmesser in ihren Oeffnungen fuͤr die verschiedenen Dochte und Flamme

besizen, damit sie verhaͤltnißmaͤßig Luft ausstroͤmen

koͤnnen, und wenn Glas geblasen werden soll, muß der Schnabel etwas nach

aufwaͤrts gerichtet seyn.

Auch Schweinfett ist eben so gut zur Lampe, wie Talg, wo nicht besser.

Bemerkungen uͤber diesen Apparat und Verbesserungen an

demselben von Hrn. Gill.

Hr. Gill hat sowohl Hrn. Tilley, als den Secretaͤr der Gesellschaft, Hrn. Taglyr sel. Andenkens, bei dem Gebrauche dieses Loͤthrohres

oͤfters beobachtet, und sich daher zu folgenden Bemerkungen veranlaßt

gefunden.

Die groͤßte Unbequemlichkeit bei Anwendung dieses Apparates fand er in dem

haͤufigen Verderben der glaͤsernen Loͤthroͤhren, deren

Spize sehr oft zuschmolz, wenn sie nur einen Augenblik in der Flamme gelassen

wurden, ohne daß Luft aus denselben ausstroͤmte. Er entschloß sich daher zu

einem bequemeren Verfahren bei Verfertigung dieser Roͤhren, als jenes des

Hrn. Tilley war, welcher jedes solche Roͤhrchen

aus einem Theile einer gebogenen Glasroͤhre verfertigte. Er bog eine

Glasroͤhre unter einem bestimmten Winkel, die dann zur Aufnahme aller

uͤbrigen Loͤthroͤhrchen diente, die er leicht dadurch bilden

konnte, daß er bloß bei starker Hize ein Stuͤk einer anderen

Glasroͤhre erweichte, und dann zu gehoͤriger Form und Staͤrke

auszog; dann wieder einen anderen Theil derselben Roͤhre in gehoͤriger

Entfernung erweichte und auszog, u.s.f., bis er eine hinlaͤngliche Anzahl

solcher Theile bearbeitet hatte. Dann schnitt er diese Roͤhre mittelst eines

eigenen Messers in so viele Theile, als er Loͤthroͤhrchen daraus

machen konnte, und erhielt auf diese Weise aus einem Stuf Roͤhre, aus welchem

Hr. Tilley nur ein Loͤthroͤhrchen erhalten haͤtte, fuͤnf

bis sechs solche Roͤhrchen. Fig. 6. zeigt eine solche

gebogene Glasroͤhre mit dem Roͤhrchen in derselben. Fig. 7. ist die

Glasroͤhre, welche durch das Ausziehen bei LL, verengt wurde, und bei MM, und M durchschnitten wird. Fig. 3. und 9. stellt zwei

solche Loͤthroͤhrchen einzeln dar; eines mit einer feineren Spize und

Oeffnung, das andere mit einer groͤberen. Diese Loͤthroͤhrchen

lassen sich leicht in der gekruͤmmten Roͤhre luftdicht befestigen,

wenn man ein Stuͤkchen Silber- oder Seidenpapier um dasselbe windet.

Fig. 10.

zeigt das oben erwaͤhnte Messer zum Schneiden der Glasroͤhren im

Durchschnitte: es ist

ungefaͤhr acht Zoll lang, verschmaͤlert sich in eine Spize, und ist

mit einem hoͤlzernen Hefte versehen. Der Stahl an diesem Messer muß ganz hart

gelassen werden, und es erhaͤlt nur dadurch seine Schneide, daß man es an

beiden Seiten mit einem Schuster-Wezstein (shoe-maker's gritstone

) reibt; eben so wird es auch geschaͤrft, wenn es stumpf geworden ist.

Dieses Messer ist weit besser als die dreiekigen Saͤgefeilen, welche die

Barometer-Macher gewoͤhnlich hierzu brauchen, und selbst besser als

die Lancashirer glatten Feilen, die andere Glas-Blaͤser brauchen. Wenn

die Spize des Loͤthroͤhrchens zu fein ist, so kann man sie leicht

dadurch staͤrker machen, daß man etwas mehr von dem Ende wegschneidet, worauf

man sie bloß auf einem Wezsteine, wie ihn die Zimmerleute brauchen, abreibt.

Fig. 11.

zeigt eine messingene Zange von vorne, und Fig. 12. von der Seite.

Sie ist aus steif gewalztem Messing, ungefaͤhr ein Achtel Zoll dik und 7 Zoll

lang; ihre kreisfoͤrmigen Enden haben ungefaͤhr 2 Zoll im Durchmesser.

Hr. Tilley brauchte sie zum Flachdruͤken der Riechflaͤschchen und

ihrer Stoͤpsel; auch zum Druͤken der rothgluͤhenden Glasenden,

um dieselben zu verdiken, ehe man sie zu Kugeln ausblaͤst.

Figur 13.

zeigt einen anderen Schirm von Zinn, den Hr. Tilley statt des unter Fig. 1. 2. als HI angezeigten Schirmes brauchte, der sein Auge

vor dem Lichte der Lampe schuͤzte, und ihm doch ein deutlicheres Sehen seiner

Gegenstaͤnde erlaubte. Er schiebt sich in einem, an der dem Arbeiter

zugekehrten Seite befindlichen Stiefel auf und nieder.

Fig. 14. ist

ein walzenfoͤrmiger Stab von Messing, ungefaͤhr 5 Zoll lang, und 3/8

Zoll im Durchmesser: ein Ende laͤuft in eine dreiekige Spize zu. Hr. Tilley

bediente sich desselben zur Erweiterung der Muͤndungen der

Glasroͤhren, Flaͤschchen etc. und er ist hierzu sehr bequem.

Es ist der Muͤhe werth zu bemerken, wie Gr. Tilley

den Docht zu seiner Lampe zubereitete. Er wikelte feines Baumwollengarn um die vier

Finger der linken Hand, so daß sie einen flachen Wikel bildet, der stark genug wird

das Auge des Dochthaͤlters auszufuͤllen, der aber nicht zu fest seyn

darf, damit er den Talg nicht hindert zwischen den Faden aufzusteigen. Ehe man den

Wikel von den Fingern abnimmt, muß man einen einen Zwirnsfaden durch denselben ziehen. Wenn hierauf die

Lampe mit Talg, Schweinsfett etc. gefuͤllt ist, wird der Faden durch den Talg

und durch das Auge des Dochthaͤlters gezogen, und eben dieß geschieht auch

mit dem Wikel selbst, den man sorgfaͤltig in dem Auge ausbreitet. Das obere

Ende des Dochtes wird dann angebrennt, und, wie er weiter brennt, mit der

Lichtschere aufgeschnitten, und ein Durchgang durch die Mitte desselben, damit der

Luftstrom durchziehen kann, vorgerichtet. Auf jeder Seite muß der Docht eben

zugestuzt werden: er kann ungefaͤhr einen halben Zoll uͤber das Auge

des Dochthaͤlters emporragen.

Ein auf diese Weise vorgerichteter Docht dauert eine bedeutende Zeit uͤber,

ohne daß es noͤthig waͤre denselben zu puzen, wenn man anders bei dem

Anzuͤnden desselben, wo der Talg fest ist, die Vorsicht braucht, nur jenen

Theil anzuzuͤnden, der dem Loͤthrohre am naͤchsten ist, und ein

Stuͤk Talg oder Schweinfett auf einer Gabel in die Flamme zu halten, damit es

schmilzt, und auf die Vorderseite des Dochtes herabtraͤufelt um diesen zu

speisen, bis der Talg in der Lampe genug geflossen ist, um aufsteigen und die Flamme

unterhalten zu koͤnnen: auf diese Weise wird der Docht vor dem Verkohlen

gesichert. Wenn er jedoch erneuert werden muß, zieht man ihn, sobald der Talg

geschmolzen ist, mit einem Zaͤngelchen empor, und schneidet die verkohlten

Theile mit einer Schere weg, indem man sie der Laͤnge nach zwischen die

Blaͤtter derselben bringt, und nur dasjenige wegnimmt, was leicht weggeht. Da

der Docht dadurch zum Theile geschlossen wird, so muß er wieder geoͤffnet und

geebnet werden, was am bequemsten mit dem gebogenen Drahte, Fig. 4., geschieht. Die

gewoͤhnlichen Glasblaser brauchen noch staͤrkere Dochte; diese fressen

aber mehr Talg und sind ganz unnoͤthig.

Es ist gut einen Streifen geoͤhlten Tastet uͤber das untere Ende des

Blaserohres C zu binden, um das Aufsteigen von Wasser zu

hindern, das sonst leicht Statt haben kann.

Wenn Juweliere diese Maschine zum Loͤthen brauchen, so ist noch ein

Glasroͤhrchen, wie Fig. 6., nochwendig,

dessen Spize aber abwaͤrts, statt aufwaͤrts gebogen seyn muß.

Das Wasser bleibt in dieser Maschine, wenn sie aus verzinntem verzinntem Kupfer ist, Jahre

lang frisch, und braucht nicht erneut zu werden. Es bildet sich jedoch ein

schoͤnes Zinn-Oxid in demselben, das man zum Poliren des Goldes,

Silbers, Spiegelglases etc. sehr gut benuͤzen kann.

Tafeln