| Titel: | Beiträge zur Vervollkommnung der Feuersicherungs-Anstalten von Reinhold Brenner in Erfurt, Mitglied der Königl. Preuß. ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam. |

| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. LVIII., S. 281 |

| Download: | XML |

LVIII.

Beiträge zur Vervollkommnung der

Feuersicherungs-Anstalten von Reinhold Brenner in

Erfurt, Mitglied der Königl. Preuß. ökonomischen Gesellschaft

zu Potsdam.

Brenner's Feuerlösch-Requisiten.

I. Beschreibung einer neu erfundenen Vorrichtung, wodurch die,

durch Drukwerke betriebenen Brunnen bei Feuersgefahr als Feuersprizen gebraucht

werden koͤnnen.

Im September 1822 stellte ich einen Versuch an, einen hiesigen

oͤffentlichen, durch ein Drukwerk getriebenen Brunnen mittelst einer

Windblase und anderer einfacher Vorrichtungen in eine Feuersprize zu verwandeln,

welche nach der Ausfuͤhrung so kraͤftig wirkte, daß das Wasser dadurch

80 Fuß in die Hoͤhe getrieben wurde. Dieser guͤnstige Erfolg

veranlaßte Herrn Hofr. Trommsdorff, die Sache im allgemeinen Anzeiger der Deutschen,

Jahrgang 1822, Nro. 327. zur Sprache zu bringen, welche wegen ihrer

Gemeinnuͤzigkeit vielseitige Theilnahme fand, so daß ich, um mehrfachen

Anfragen zu genuͤgen, bewogen wurde, die ganze Vorrichtung in Steindruk

abzubilden und auszugeben, die ich zur Vergleichung mit der neuern Einrichtung in

verkleinertem Maaßstab nochmahls darstelle.

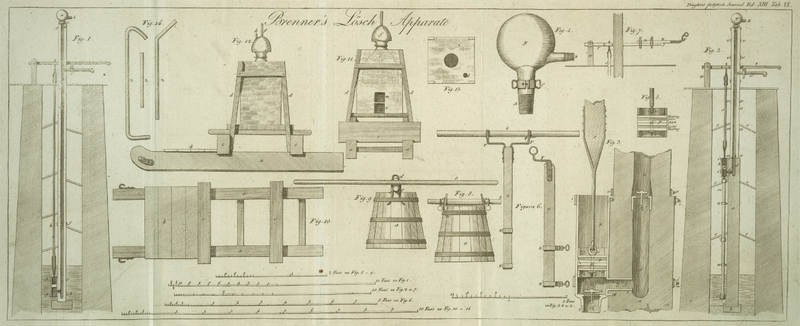

Tab. VI.Fig. 1. a) Eine runde kupferne Windblase 10 1/2 Pf. schwer, 12

Zoll Durchmesser;

b) ein, an derselben angebrachtes Ausgangsrohr mit

Gewinde von Messing, welches zu den Schlauchgewinden paßt;

d) ein messingenes Gewinde, womit die Windblase in die

obere Muͤndung der Brunnenroͤhre geschraubt wird;

e) das messingene Ausgußrohr mit Hahn, 18 Pf.

schwer;

f) das messingene Ventil in der Steigroͤhre;

g) der metallene Stiefel von 6 Zoll Durchmesser, 18 Zoll

hoch, der durch die eisernen Baͤnder KK an

die Steigroͤhre befestigt ist;

h) die Drukstange, durch welche der Kolben i in dem Stiefel auf und nieder gezogen wird;

i) der Kolben, ist Fig. VII. besonders gezeichnet.

Diese kurze Beschreibung der aͤltern Einrichtung wird durch die weiter unten

folgende Beschreibung der Neuern vollends deutlich werden, da die uͤbrigen

Gegenstaͤnde beiden ziemlich gemein sind.

Bei obgedachtem Versuche beschraͤnkte ich mich blos darauf, ein Drukwerk, wie

es hier bei Brunnen gewoͤhnlich vorkoͤmmt, mittelst einer Windblase in

eine Feuersprize zu verwandeln; allein diese alte Brunnen-Einrichtung hat

manche Maͤngel; denn da der 18 bis 20 Zoll hohe Stiefel mit seiner Basis sich

am Boden des Brunnens befindet, und das Wasser sich beim Aufgang des Kolbens von

oben durch die, in Lezterem befindlichen Lederventile in den Stiefel ergießen muß,

so foͤrdern diese Drukpumpen bei niedrigem (20–22 Zoll hohem)

Wasserstande wenig oder gar kein Wasser mehr in die Hoͤhe, und fremde, auf

der Oberflaͤche schwimmende Koͤrper werden leicht in den Stiefel

hineingezogen, was die Brunnen oft ganz unbrauchbar macht. Bei sehr hohem

Wasserstand tritt hingegen wieder der uͤble Umstand ein, daß wenn etwas an

dem Stiefel oder Kolbenleder defect wird, was bei besagter Construction nicht selten

vorkommt, sehr schwer beizukommen ist, um die Fehler zu heben. Es sind mir oft

Faͤlle vorgekommen, daß, wenn sich z.B. die Drukscheibe aus dem Stiefel

gehoben, oder die Leder-Scheibe abgenuzt hatte, die Arbeiter ganze Tage damit

zugebracht haben, um die noͤthigen Reparaturen zu Stande zu bringen.

Ferner wurden auch die beiden langen Brunnenroͤhren gar oft schadhaft, und

dieß erforderte nicht selten das Auseinanderreißen des ganzen Werkes, um es wieder

in Stand zu sezen, was viele Arbeit und Kosten verursachte.

Bei tiefen Brunnen wird auch die Drukstange zu lang und kann daher, wenn der Hebel

verlaͤngert wird, den Druk von 4 Mann nicht leicht aushalten, ohne sich zu

biegen und einen ungleichen Gang des Kolbens, mithin auch groͤßere Reibung

hervorzubringen.

Die jezt geruͤgte mangelhafte Beschaffenheit unserer Drukpumpen, wodurch

solche nicht nur zum gewoͤhnlichen Gebrauch als Brunnen oft unbrauchbar

werden, sondern auch wenn sie als Feuersprizen angewendet werden sollten, sie leicht

ihre Dienste versagen moͤchten, gaben mir Veranlassung, auf eine

zwekmaͤßigere, dauerhafte und weniger Reparaturen ausgesezte Construction

derselben zu denken, damit sie nicht nur ihrem Haupt-Zwek als Brunnen

vollkommen entsprechen, und ohne schwer zu gehen, eine hinreichende Menge Wasser,

selbst beim niedrigsten Stande ausliefern moͤchten, sondern auch mit

Zuverlaͤßigkeit zugleich noͤthigenfalls die Stelle einer Feuersprize

vertreten koͤnne.

Die in dieser Absicht an einen hiesigen oͤffentlichen Brunnen bereits

ausgefuͤhrte Vorrichtung hat jenen Zweken vollkommen entsprochen und ich

liefere hier eine ausfuͤhrliche, mit Abbildung erlaͤuterte

Beschreibung derselben, wodurch, wie ich hoffe. Andern der Gegenstand zur Einsicht

und Nachahmung deutlich genug dargestellt seyn wird.

Die Fig. 2

stellt die Vorrichtung ihrer ganzen Zusammensezung dar; die Figrn. 3, 4, 5, 6 bilden einzelne

Stuͤke derselben, groͤßtentheils in vergroͤßertem Maaßstabe.

Auf saͤmmtlichen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben die

naͤmlichen Gegenstaͤnde.

Der vierekige Staͤnder, oder eicheneEs schien mir vortheilhafter, einen solchen eichenen Stamm statt einer

Roͤhre zu nehmen. Er wird sich im Wasser lang erhalten, und bei allen

vorfallenden Reparaturen hat man mit diesem Baumstamme nichts zu thun, er

kann stehen bleiben, die Arbeiter kommen dabei nicht mehr, wie sonst, in das

Wasser zu stehen; der Stiefel befindet sich nach Verhaͤltniß der

Tiefe des Brunnens 10–18 Fuß uͤber dem Wasser-Spiegel

und dieser Vortheil ist nach meiner Einsicht sehr uͤberwiegend. Bei

sehr tiefen Brunnen kann man das Saugrohr 20–25 Fuß lang machen und

dann das Uebrige durch den Druk bewirken. Baumstamm a, Fig. 2 und 3, dient der ganzen

Vorrichtung zur sichern Stuͤze und an ihm sind zugleich die uͤbrigen

wesentlichen Theile derselben befestigt. Um ihm einen festen, unverruͤkbaren

Stand zuverschaffen, ruht er auf einem, im Boden des Brunnens festliegenden

Quaderstein b dergestalt, daß der Untertheil des

Staͤnders einige

Zoll tief in eine, in den Stein gehauene passende Vertiefung eingesenkt ist. Im

sandigen oder anderen ausweichenden Boden wird es zwekmaͤßig seyn, jenem

Stein durch einen darunter angebrachten Rost von einigen Pfaͤhlen eine feste

Grundlage zu geben. Auf den Seiten wird der Staͤnder a, durch mehrere, gegen die Brunnenwand gestemmte Streben cccc in seiner senkrechten Richtung erhalten. Am

obern Theil des Staͤnders sind zwei cylindrische

(roͤhrenfoͤrmige) Aushoͤhlungen. Eine verticale d und eine horizontale e,

welche sich unter einem rechten Winkel vereinigen; der verticale Cylinder d ist eben so weit als das Steigrohr u, und wird durch ein, in demselben angebrachtes, sich

nach oben oͤffnendes Ventil f, verschlossen.

Die horizontale roͤhrenfoͤrmige Hoͤhlung e ist zur Aufnahme des metallnen Gurgelrohres g bestimmt, welches mit Pech oder einem anderen wasserdichten Kitte darin

eingesezt wird.

Das Gurgelrohr bildet ein Stuͤk mit dem metallnen Stiefel h, welcher Lezterer an den Staͤnder a mittelst zweier eisernen, durch Schrauben angezogenen

Baͤnder ii befestigt ist.

M und N sind 2, an den

Stiefel gegoßene Ausladungen, welche in den eichenen Staͤnder a eingesenkt werden, damit sich der Stiefel auch bei dem

groͤßten Druk weder verschieben, noch verruͤken kann; denn die Last

des Drukes wirkt vorzuͤglich auf das Gurgelrohr wodurch bei fortgeseztem

Gebrauch der Kitt leicht Riße bekommen und somit die Verbindung nicht mehr

luft- und wasserdicht bleiben wuͤrde.

An der Basis des Stiefels befindet sich ein, nach oben sich oͤffnendes Ventil

k, und die, an der roͤhrenfoͤrmigen

kurzen Verlaͤngerung des Stiefels, unterhalb dem Ventil ansizende Schraube

Fig. 3.

l, dient zum Anschrauben des kupfernen, Saugrohres

m, welches durch eiserne Baͤnder nn an den Staͤnder a befestigt ist.

Das Saugrohr m hat unten eine Seihe o, ungefaͤhr 6–8 Zoll vom Boden des

Brunnens abstehend, damit sich keine fremden Koͤrper mit dem Brunnenwasser in

die Roͤhre hineinziehn koͤnnen.

Der, im Stiefel h sich auf- und niederbewegende

Kolben p ist Fig. 3 ebenfalls in

vergroͤßertem Maaßstab mit abgebildet. Er hat in der Mitte zur Befoͤrderung eines leichten

Ganges 4 Scheiben aus Kork, auf welchen oben und unten eine Scheibe von Leder und

dann eine von Messing gebracht ist.

Saͤmmtliche Scheiben werden in der Mitte von einem senkrechten 4 oder 6

kandigen Eisen durchbohrt, (wie bei Fig. 3 in punctirten

Linien angegeben ist) was unten einige Schrauben-Gaͤnge hat, damit so

die Scheiben vermittelst einer Schrauben-Mutter q

aneinander gepreßt werden koͤnnen.

An beide Flaͤchen des Kolbens stossen 2 Kappen von gutem mastricher Sohlleder

LL.

An dem obern Theile des Kolbens ist ein Gelenk r deutlich

zu sehen, vermittelst dessen die Kolbenstange s mit dem

Kolben p zusammenhaͤngt. Der obere, ebenfalls mit

Eisen beschlagene Theil der Kolbenstange s steht mit

dem, zur Bewegung des Drukwerks bestimmten Brunnenschwengel t in Verbindung, der mit einem Endpunct am Drukstok tt vermittelst eines durchgehenden

hoͤlzernen oder eisernen PolzensZum gewoͤhnlichen Gebrauch sind hoͤlzerne Polzen den eisernen

vorzuziehn; der Gang ist sanfter und das Eisenloch der Drukstange als auch

das Loch des Schwengels wird nicht so abgenuzt oder ausgerieben. Die

Erfahrung hat gelehrt, daß bei oͤffentlichen Brunnen, die

taͤglich ununterbrochen gehen, hoͤlzerne Polzen von 1 Zoll

Durchm. 1 auch 2 Jahre gehen und das Stuͤk mit 1 Sgr. herzustellen

ist. Zwei eiserne Polzen lassen wir nur zu ausserordentlichem Gebrauch an

eisernen Kettchen am Drukstok haͤngen. Der Brunnenschwengel so wie

der Druk-Stok sind an den Loͤchern, wo der Polzen durchgestekt

wird, mit starkem Eisenblech beschlagen. verbunden ist, und so einen einarmigen Hebel bildet.

Damit die Saͤule einen unverruͤkbaren Stand bekomme, wird sie in einen

starken horizontalen Balken eingezapft, welcher zu sicherer Befestigung mit seinen

beiden Enden in das Mauerwerk des Brunnens eingelassen werden kann.

Auf der oberen Flaͤche des Staͤnders a, ist

die senkrechte hoͤlzerne Steigroͤhre u,Die Ursache, warum ich die obere Roͤhre von Holz und nicht von Metall

habe machen lassen, ist nicht blos, weil eine hoͤlzerne Roͤhre

weniger kostet, sondern weil sie an sich schon einen festern Stand behauptet

als duͤnne Metall-Roͤhren, bei denen es noͤthig

seyn wuͤrde, sie erst wieder durch verschiedene Mittel zu

unterstuͤzen. auf bekannte Art vermittelst einer eisernen Buͤchse und durch eiserne

Schraubenbaͤnder v, befestigt; diese Steigroͤhre wird

ihrer Laͤnge nach, damit sie dem Druke des in ihr stehenden Wassers

zuverlaͤßigerern Widerstand leistet mit mehreren eisernen

Schraubenbaͤndern v, v, v, v, v, versehen, und um

die Einwirkung der aͤußeren Luft von ihr abzuhalten, mit Theer oder dikem

Firniß uͤberstrichen, auch allenfalls noch mit getheerter oder in Firniß

getraͤnkter Leinwand umwikelt. Leztere kann erspart werden, wenn das

Ueberfirnissen der Roͤhre zuweilen wiederholt wird.

In diese Steigroͤhre ist das Ausgußrohr w,

wasserdicht eingeschraubt, welches bei x, einen

messingenen Hahn hat.

Auf dem oberen Theil der Steigroͤhre dagegen wird die kupferne Windblase y, fest eingeschraubDie Erfahrung hat hier gelehrt, daß durch das bloße Einschrauben der

Windblase in die hoͤlzerne Steigroͤhre eine hinreichend feste

Verbindung entsteht; inzwischen kann man auch, wenn man will, an der obern

Muͤndung der Steigroͤhre ein messingenes Gewinde befestigen in

welches die Schraube A, der Windblase y, genau paßt. Diese Einrichtung wuͤrde

außerdem noch den Vortheil gewaͤhren, daß, wenn in einem Orte alle

oder mehrere oͤffentliche Brunnen nach meiner Art in Feuersprizen

verwandelt wuͤrden, man mit Ersparung an Kosten nicht fuͤr

jeden Brunnen eine besondere Windblase noͤthig haͤtte, man

wuͤrde vielmehr mit einer kleinen Anzahl von Windblasen ausreichen,

welche dann bei einem ausbrechenden Feuer sogleich in das Gewind der

Steigroͤhre derjenigen Brunnen, die den Umstaͤnden nach a Feuersprizen gebraucht werden sollen,

eingeschraubt werden koͤnnte. welche Fig.

4. besonders abgebildet ist.

An derselben befindet sich

1tens, die Schraube A, womit die Windblase in die

Muͤndung der hoͤlzernen Steigroͤhre eingeschraubt wird,

2tens, das eingeloͤthete messingene Ausgußrohr B,

mit einem Gewinde, welches zu den Schlauchgewinden paßt.

3tens, ein eiserner Ring C mit starken Oehren zum

Auf- und Abschrauben der Windblase.

Die Art, wie das jezt beschriebene Drukwerk mittelst des Schwengels in Bewegung

gesezt wird und seine Dienste leistet, ist von selbst einleuchtend; nicht

uͤberfluͤssig wird es indessen seyn, die Vorkehrungen genauer

anzugeben, fuͤr den Fall, daß selbige bei Feuersbruͤnsten die Stelle einer

Feuersprize vertreten soll.

Es muß alsdann naͤmlich:

1tens, mittelst Umdrehung des Hahns x, das Ausgußrohr w, verschlossen werden.

2tens, muß an dem gewoͤhnlichen Brunnenschwengel t, der Drukbaum z, befestigt werden, dessen

Gestalt aus Fig.

6. deutlich genug erhellt. Er ist zusammen gesezt aus dem vierkandigen

Stuͤk D, das aus Eichen-,

Weißbuchen-, Ulmen-, Eschen- oder anderem zaͤhen und

festen Holz gearbeitet seyn muß, und mittelst der eisernen, mit Schrauben versehenen

Baͤnder EE, auf den vorderen Theil des

Brunnenschwengels t, aufgeschraubt wird, wie bei Fig. 7. zu

sehen ist.

Vorn an dem Drukbaum befinden sich zwei eiserne Arme FF, mit Ringen, worein die Drukstange G,

eingeschoben wird, an welcher die, zur Bewegung des Drukswerks noͤthigen

Arbeiter angestellt werden.

3tens, muß der Schlauch mittelst seines Gewindes an das messingene Ausgangsrohr B, Fig. 4. geschraubt

werdenZu diesem Brunnen haben wir keine besondern Schlaͤuche noͤthig,

sondern da bei allen gut eingerichteten Loͤschanstalten

Schlaͤuche vorraͤthig seyn muͤssen, und die Gewinde

zusammen passen, so koͤnnen wir da, wo der Brunnen gebraucht werden

soll, immer Schlaͤuche anschrauben, und fuͤr den Fall, daß die

Gewinde an einem Ort nicht zusammen passen, wie es selbst bei uns hier der

Fall ist, so habe ich ein Zwischengewind anfertigen lassen, wodurch wir im

Stande sind, durch An- oder Abschrauben des Zwischen-Gewindes

jeden Schlauch anzupassen..

Nachdem alles dieß veranstaltet worden, kann das Drukwerk des Brunnens als

Feuersprize in Thaͤtigkeit gesezt werden, wo es dann seine Wirkung auf

folgende Weise thut.

So oft naͤmlich die, am Drukbaume angestellten Arbeiter denselben

aufwaͤrts heben, muß der Kolben p, im Stiefel h, in die Hoͤhe gehen, und indem er so ein

Bestreben aͤußert, unter sich einen luftleeren Raum hervorzubringen, wird

durch den Druk der Atmosphaͤre das Wasser aus dem Brunnen in die

Saugroͤhre empor, und durch das, sich gleichzeitig oͤffnende Ventil

k, in den Stiefel h,

hineingetrieben.

So wie der Kolben im Stiefel seinen hoͤchsten Stand erreicht und Lezterer sich

gefuͤllt hat, faͤllt das Ventil k, zu, und

wenn nunmehr die Arbeiter den Drukbaum niederwaͤrts druͤkten, wird

durch den jezt niedergehenden Kolben p, das Wasser in

dem Stiefel niedergepreßt, und somit durch das, sich oͤffnende Ventil f, in die Steigroͤhre u, getrieben, aus welcher es sodann, da es nicht, wie beim

gewoͤhnlichen Gebrauch des Drukswerks als Brunnen aus dem, jezt durch den

Hahn x, geschlossenen Ausgußrohr w, entweichen kann, in den Schlauch getrieben, aus dessen Muͤndung

es endlich bei fortgesezter Arbeit ausstroͤmt, und zwar in einem

regelmaͤßigen, nicht abgeseztem Strahl, was durch die, in der Windblase

comprimirte Luft bewirkt wird.

Was die Wirkung dieser Pumpe als Feuersprize betrifft, so laͤßt sich solche

aus folgenden Erfahrungen ermessen:

Diese Pumpe lieferte naͤmlich, als sie mit zwei Mann getrieben, und als ein

Stuͤk Schlauch von 25 Ellen horizontal liegend, an der Windblase angebracht

war, in Einer Minute 128 Quart Wasser.

Vier Mann trieben das Wasser in einem Schlauch auf 90 Fuß Hoͤhe, und dasselbe

hatte beim Ausguß noch einen Sprung von 15 bis 20 Fuß. Rechnet man dazu, daß das

Wasser aus einer Tiefe von 25 Fuß herauf gehoben werden mußte, so ist die

Hoͤhe, zu welcher das Wasser getrieben wurde, wenigstens = 130 Fuß

anzunehmen.

Aus diesem Resultat ergaben sich die eigenthuͤmlichen Vorzuͤge unserer

in Feuersprizen verwandelten Drukpumpen. Eines solch wird bei

„ausbrechendem Feuer, ehe die uͤbrigen

Loͤschgeraͤthe herbeigeschafft werden, durch die Kraft von vier

Menschen eben soviel Wasser zum Feuer liefern, als eine gewoͤhnliche

mittelmaͤßige Feuersprize mit 10 bis 12 Mann, und wird daher besonders

fuͤr kleine Staͤdte und Doͤrfer, wo in den ersten

Augenbliken eines ausbrechenden Feuers nur wenig Menschenhaͤnde vorhanden

sind, oft allein schon im Stande seyn, der drohenden Gefahr vorzubergen.

Ein eigethuͤmlicher Vortheil dieser Brunnensprizen ist, daß sie, selbst bei

strenger Kaͤlte ihre Dienste nicht leicht versagen werden, well einerseits

das Brunnenwasser nicht gefriert, anderseits auch das Erfrieren des Stiefels nicht

leicht zu besorgen ist,

indem er noch 8 bis 10 Fuß unter der Erdbodenflaͤche steht, und durch die

Ausduͤnstung des Wassers das tiefe Eindringen der aͤußern

Kaͤlte abgehalten wird.

Was nun schluͤßlich die, auf Herstellung unserer Brunnensprize verwendeten

Kosten betrifft, so sind dieselben keinesweges bedeutend, und im Vergleiche der

dadurch zu erhaltenden Vortheile gering zu nennen; denn wie aus der, in der Innlage

A und B gegebenen

Original-Rechnung zu ersehen ist, so sind die Gesammtkosten bei der ersten

Drukpumpe 66 Rthlr. 11 Sgr. 2 Pf. Beim Saugdrukwerk aber 99 Rthlr. 1 Sgr. 6 3/4 Pf.

Inzwischen zerfallen diese Gesammtkosten in 2 Theile, naͤmlich:

1tens, in die Kosten, welche erforderlich waren, um die Drukpumpe als Brunnen zum

taͤglichen Gebrauch herzustellen.

2tens, in die Kosten, welche hinzukommen, um sie zugleich bei Feuersgefahr an der

Stelle einer Feuersprize benuzen zu koͤnnen. Nur diese leztern Kosten

koͤnnen unserer Vorrichtung zur Last gelegt, und in Anrechnung gebracht

werden, sie bestehen bei der Einrichtung, wie sie Fig. 1. abgebildet ist, in

dem Kostenbetrag

Rthlr.

Gr.

Pf.

1)

der Windblase (Y)

9

18

4

2)

der zwei messingenen Gewinde AB dazu

2

–

–

3)

des eisernen Ringes zum Aufschrauben der Windblase (C)

–

15

–

4)

des, an dem Ausgußrohr anzubringenden Hahns 6 Pfund a 1 Rthlr.

6

–

–

5)

des Arbeitslohns, um genannte Theile an den Brunnen

anzubringen, und ihn als Feuersprize brauchbar zu machen

1

12

–

6)

des Drukbaums zum Aufschrauben

5

7

6

––––––

––––

––––

Summe

24 Rthlr.

23 Gr.

Bei der neuen Einrichtung, wie sie Fig. 2. bis 6, abgebildet

ist, besteht die gedachte Kostensumme, welche aufgewendet werden mußte, um das

Saugdrukwerk des Brunnens zugleich als Feuersprize zu benuͤzen, aus dem

Kostenbetrage:

Rthlr.

Sgr.

Pf.

1)

der Windblase y

9

18

4

2)

der messingenen Gewinde AB dazu

2

–

–

3)

des eisernen Ringes mit Oehren

–

15

–

4)

dessen, was die Ausgußroͤhre w, mehr kostet, um sie mit dem Hahne x, zu versehen

6

–

–

5)

der Baͤnder v, v, v, v,

v, um die Brunnenroͤhre u,

5

25

–

6)

der zwei starken eisernen Buͤgel EE, zum Befestigen des Drukbaums auf den

Schwengel

2

15

–

7)

die zwei eisernen Arme FF, ebenfalls zum Drukbaum

1

15

–

8)

des zum Anschieben eingerichteten Drukbaums D,

–

22

6

9)

der Drukstange G, mit

Feder

–

15

–

10)

des Arbeitslohnes, um die Theile, welche erforderlich

sind, den Brunnen in eine Feuersprize zu verwandeln

1

12

–

––––––

–––––

–––––

Summe

30 Rthlr.

18 Sgr.

– Pf.

AnlageA.

Anschlag der Kosten, welche zur Herstellung einer

Brunnensprize, nach den gewoͤhnlichen, in Erfurt gebraͤuchlichen

Drukpumpen, mit einer Windblase versehen, erfordert werden. Nach Abbildung Fig. 1.

Textabbildung Bd. 13, S. 290.

Stuͤk; Gegenstaͤnde

der Arbeiten; Geld-Betrag einzeln; im Ganzen; gebohrte

Brunnenroͤhren von Kiehnholz; eichene Drukstange mit Eisenbeschlag;

eichener Drukbaum; eichener Drukstok; kupferne Windblase Pfund schwer; Gewinde

dazu; eiserner Ring zum Aufschrauben der Windblase; messingenes Ausgußrohr;

desgleichen Ventil; Stiefel mit eingeschliffener Kolbenscheibe; eiserne

Baͤnder an demselben; den Brunnen in gangbaren Stand zu sezen; Summe

aller Kosten; Rthlr.; Sgr.; Pf.

AnlageB.

Anschlag der Kosten, welche zur Herstellung einer

Brunnen-Sprize mit Druk und Saugwerk nach der verbesserten Einrichtung

erfordert werden: nach Fig. 2–6.

Textabbildung Bd. 13, S. 291.

Stuͤk; Gegenstand der

Arbeiten; Geld-Betrag einzeln; im Ganzen; Tit. I. Metall-Arbeiten;

kupferne Windblase; Zoll Durchm. schwer; messingene Gewinde dazu; eiserner Ring

mit 2 Oehren; messingenes Ausgußrohr mit Hahn; desgleichen Ventil; metallener

Stiefel mit Kegelventil; zum Kolben; messing Platten; fuͤr Lederplatten;

Kork, Eisen und Arbeit; kupfernes Saugrohr mit Seihe; starke eiserne

Baͤnder mit Schrauben, zur Befestigung des Stiefels an dem

Staͤnder; dergl. Baͤnder an die Steigroͤhre; starke eiserne

Buͤgel fuͤr den zum Aufschrauben eingerichteten Drukbaum; eiserne

Baͤnder mit Schrauben, ebenfalls zum Drukbaum; fuͤr

Beschlaͤge und Feder der Drukstange; Betrag der Metall-Arbeit;

Rthlr.; Sgr.; Pf.

Textabbildung Bd. 13, S. 292

Stuͤk; Gegenstaͤnde

der Arbeiten; Geld-Betrag Einzeln; im Ganzen; Transport von umstehend;

Tit. II. Holz-Arbeiten; Cubicfuß Eichenholz, 16 Fuß lang, an einem Ende

14, am anderen 12 Zoll Durchmesser; Fuß Brunnenroͤhren von Kiehnbaumholz;

eichene Drukstange mit Eisenbeschlag; eschener Drukbaum mit Eisenbeschlag;

eichener Drukstok; zum Anschieben eingerichteter Drukbaum; Drukstokstange; Summe

der Holzarbeiten; Tit. III. Brunnenmacher-Arbeit; Die ganze Brunnenwerk

aufzustellen und in gangbaren Stand zu bringen; Summe aller Kosten; Rthlr.;

Sgr.; Pf.

II. Beschreibung tragbarer Wasserkuͤbel zur schnellen

Herbeischaffung des Wassers bei Feuersgefahr.

Bei allen Feuersbruͤnsten in kleinen Staͤdten sowohl als auf

Doͤrfern, welchen ich oft Gelegenheit hatte beizuwohnen, habe ich mich

uͤberzeugt, daß die Mittel, welche man anwendet das Wasser fuͤr die

Loͤschenden herbei zu schaffen, oft sehr unzwekmaͤßig, im hohen Grade

ermuͤdend, und dennoch an Quantitaͤt so wenig zureichend sind, daß ich

oͤfters bemerkte, wie die armen Dorfbewohner, bei uͤberhand genommenem

Feuer, von ihren anstrengenden Arbeiten des Wasser Beischaffens erschoͤpft,

und abgestumpft, abblaßten, und ohne auf das laͤrmende Geschrei der

Loͤschenden mehr zu achten, ermuͤdet an einer Wand lehnend ausriefen:

ich kann nicht mehr!

Wenn auch die groͤßeren Staͤdte kuͤnstliche und

zwekmaͤßige Maschinen zum Wasser zubringen im Ueberfluß besizen, so hat dagegen das platte Land

wenig oder nichts aufzuweisen, und ist auf wenige Feuer- und hoͤlzerne

Wasser-Eimer beschraͤnkt.

Ob nun gleich die Versicherungs-Societaͤten ansehnliche Praͤmien

fuͤr Anschaffung neuer Feuersprizen bezahlen, so wird doch der gehoffte Zwek

keinesweges erreicht, wenn nicht zugleich auch eine Praͤmie fuͤr

Anschaffung solcher Geraͤthe bezahlt wird, womit man das noͤthige

Wasser herbei schafft. Diese meine Behauptung wird diejenigen vollkommen

uͤberzeugen, welche Gelegenheit hatten bei großen Feuersbruͤnsten

mehrmahls 20 bis 30 muͤßige Feuersprizen stehen zu sehen, die aus Mangel an

Wasser gar nicht zur Aktivitaͤt kommen konnten. Manichfache Erfahrungen bei

der Bekaͤmpfung dieses furchtbaren Elements haben mich die bisherigen

Maͤngel der Wasserherbeischaffung, bei Feuersbruͤnsten auf den

Doͤrfern, kennen gelehrt, und ich kam auf den Gedanken, daß durch einfache

tragbare Wasserkuͤbel diesen Maͤngeln abzuhelfen seyn moͤchte.

Ich habe diese Idee realisirt, und erlaube mir, sie hier mitzutheilen; wenn gleich

diese Kuͤbel vielleicht an sich nichts Neues seyn moͤgen, so

duͤrften sie doch ruͤksichtlich der Art ihrer Anwendung, und der

Beschaffenheit, wie ich sie habe verfertigen lassen, so daß sie nicht nur leicht,

bequem zu handhaben und dauerhaft sind, Interesse haben. Auch hat mich nun die

Erfahrung von ihrer Nuͤzlichkeit uͤberzeugt, und es ist hier nicht die

Rede von einer bloßen Idee, sondern von einer gepruͤften. Sache, die daher

wohl einiger Aufmerksamkeit werth ist.

Alle Erfahrungen stimmen darinnen uͤberein, daß, wenn in der Regel in einem

Dorfe bei einem ausgebrochenen Feuer der erste Angriff der Einwohner, der Flamme

Widerstand zu leisten, aus Mangel an Wasser oder an brauchbaren

Loͤschgeraͤthen mißlingt, sie augenbliklich bei weiter um sich greifen

den Feuer das Selbstvertrauen verlieren, und ihr bewegliches Eigenthum zu retten

suchen. Ist im ungluͤklichen Fall das Wasser noch aus einiger Entfernung

herbei zu schaffen, so sind die auf Schleifen befestigten Wasserkufen, wie solche

haͤufig im Gebrauche sind, schlecht dazu geeignet, und zwar besonders auf

Doͤrfern und an Orten wo keine gepflasterten Straßen, sondern

gewoͤhnliche Erdwege vorhanden sind; denn das ans den Kufen beim Herbeifahren

uͤbersprizende Wasser bildet alsdann mit dem Erdreich des Wegs bald einen so

steifen Teig, daß die Schleifen nur mit großer Anstrengung hindurch kommen

koͤnnen. Dabei geht zugleich ein großer Theil des Wassers aus den Kufen durch

Versprizung verloren, und wenn eine so nur halb gefuͤllte Kufe bei der

Feuersprize ankoͤmmt, verursacht das Ausfuͤllen derselben großen

Zeitverlust, und beim Ausleeren mehrerer solcher Kufen, entsteht durch das

verschuͤttete Wasser oft ein solcher Schlamm um die Sprizen, daß die dabei

angestellten Arbeiter nicht bequem mehr stehen koͤnnen; zu dem werden durch

das oͤftere Hin- und Herfahren der Kufen mit den Pferden, die

uͤbrigen beim Feuerloͤschen angestellten Arbeiter, bei

beschraͤnktem Raume oft sehr gehindert, besonders wenn die Pferde, wie nicht

selten es der Fall ist, durch das Feuer und das Geschrei der Leute scheu werden.

Wegen allen diesen Umstaͤnden erfuͤllen die auf Schleifen stehenden

Wasserkufen ihre Bestimmung als Loͤschgeraͤthe keineswegs zureichend.

Dasselbe gilt in mancher Hinsicht auch von den sogenannten Wassergassen, wo von

Menschen in zwei Reihen geordnet die vollen Eimer von dem Wasserbehaͤlter

nach den Sprizen hin, und von diesen wieder leer zuruͤk nach jenen geschafft

werden. 200 Menschen schaffen auf diesen Weg bei einer Entfernung von 300 Schritt

keine hinreichende Menge Wasser fuͤr eine Sprize von mittlerer Groͤße,

wovon die Stiefel 6 Zoll weit, und welche etwa in einer Minute 300 Quart Wasser

bedarf. Und dann das ewige Geschrei der Loͤschenden, denen auf diese Art

keine hinreichende Menge Wasser beigeschafft wird, nach Wasser, steigert die Angst

der Einwohner oft so, daß sie meistentheils die Wassergassen verlassen, um noch von

ihrer eigenen Habe zu retten, was zu retten ist. Das Feuer nimmt unter solchen

Verhaͤltnissen noch mehr uͤberhand, und auf diese Weise ist manches

Dorf und manche kleine Stadt ein Raub der um sich greifenden Feuersbruͤnste

geworden!

Bedient man sich der ledernen oder hoͤlzernen Handeimer in den Feuergassen, so

haben die Arbeiter, welche die Gassen bilden, vor Kaͤlte und Wasser oft sehr

viel auszustehen, denn wie selten sind die Gefaͤße wasserdicht!

Unaufhoͤrlich laͤuft aus ihnen Wasser und macht die Menschen in den

Reihen durchaus naß. Und

bedenkt man noch obendrein, daß es auf Doͤrfern und in kleinen Orten an

Menschen fehlt lange Feuergassen bilden zu koͤnnen, so sieht man leicht ein

warum oft, ohngeachtet Sprizen vorhanden sind, das Feuer so sehr um sich greifen

kann. Allen diesen Maͤngeln aber kann durch die von mir angewandten

hoͤlzernen Tragkuͤbel abgeholfen werden. Bevor ich uͤber ihre

Anwendung etwas sage, theile ich die Beschreibung derselben mit.

Der von mir vorgeschlagene tragbare Wasserkuͤbel kann 50 bis 60 Quart Wasser

enthalten, das Quart zu 2 1/2 Pfund gerechnet, so daß es von zwei Mann bequem

fortgetragen werben kann, und nicht uͤber 130 bis 140 Pfund wiegt. Nach

anliegender Zeichnung Fig. 8. und 9. ist ein

solcher tragbarer Wasserkuͤbel abgebildet.

a Der Kuͤbel vom Eichenholze mit drei eisernen

Reifen beschlagen 1 Linie dik. Der Querriegel b ist 1

1/2 Zoll dik, und 2 Fuß lang; die zwei Tragbaͤume haben eine Laͤnge

von 5 1/2 Fuß, und sind in der Mitte 2 Zoll dik und an der Endung 1 1/2 Zoll; in der

Mitte des Tragbaumes ist ein eiserner Buͤgel angebracht d, damit sich der Kuͤbel auf den

Tragbaͤumen Berg auf und ab nicht hin und her schieben kann. Es ist alles

zweimal von Innen und Aussen mit Oehlfarbe angestrichen, und Jahreszahl, Nro. und

der Ort darauf bemerkt, wohin er gehoͤrt. Die vierekigten Loͤcher e, wodurch der Querriegel geht, sind mit starken

Eisenblech beschlagen.

Ein solcher Kuͤbel kostet in der Anschaffung

a)

den Kuͤbel von Eichenholz

17 Gr.

b)

3 eiserne Reife

10 –

c)

Anstrich zweimal.

6 –

d)

das eiserne Beschlaͤg an den

Loͤchern

3 –

––––––

––––––

Preuß. Cour.

1 Rthlr.

12 Gr.

Die zwei Tragbaͤume haben sich in der Regel die Ortsvorstaͤnde selbsten

dazu besorgt.

Es kommt also ein solcher hoͤlzerner Wasserkuͤbel nicht hoͤher

zu stehen, als ein kleiner lederner Handfeuereimer; leztere werden auch

oͤfters gestohlen, um das Leder zu Sohlen daraus zu schneiden, was bei den

hoͤlzernen Kuͤbeln wegfaͤllt.

Durch vergleichende Versuche hat sich das Resultat ergeben, daß

eine Wassergasse mit Feuereimern von 150 Menschen einer Sprize nicht soviel Wasser auf

eine Entfernung von 300 Schritten lieferte, als 20 Mann mit 12 dieser Wasserkuͤbel, wozu noch 2 Mann als Reserve gebraucht werden, damit

keine Stokung eintreten kann, und wobei uͤbrigens die Ordnung weit schneller

hergestellt war, als bei denen Wassergassen.

Der Hr. Landrath des Erfurter Kreises hat bei denen Proben folgendes Verfahren

beobachten lassen:

Wenn der Fluß oder ein anderer Wasserbehaͤlter, von welchem das Wasser herbei

geschafft werden muß, angenommen von der Feuersprize 300 Schritte entfernt

waͤre, so sind dazu 10 paar Wassertraͤger und 12 Kuͤbel

erforderlich, nebst zwei Maͤnnern, welche Schoͤpfstuͤzen mit

langen Stielen, moͤglichst auch von Eichenholz mit eisernen Reifen zur Hand

haben.

Alle Wassertraͤger und Schoͤpfer laufen bei entstehendem

Feuerlaͤrm mit ihren Gefaͤßen an den Fluß oder

Wasserbehaͤlter.

Der erste Kuͤbel Nro. 1. wird mit Wasser gefuͤllt, und das erste paar

Kuͤbeltraͤger heben mit ihren Tragbaͤumen den Kuͤbel

auf, und durchlaufen damit zum erstenmal die ganze Linie von 300 Schritten bis zur

Sprize, sezen ab, und gehen mit ihren Tragbaͤumen 30 Schritte leer

zuruͤk, aber auch nicht weiter, mittlerweile nehmen 3 bei der Sprize

angestellte Maͤnner den vollen Kuͤbel, gießen ihn in die Sprize, und

stellen solchen bei Seite.

Der Kuͤbel Nro. 2. ist unterdessen bei den Fluß gefuͤllt, und diese

beiden Kuͤbeltraͤger durchlaufen nur eine Bahn von 270 Schritten, und

stoßen schon auf die Kuͤbeltraͤger Nro. 1., welche von der Sprize

zuruͤk kommen; beide sezen ab, und gehen leer zuruͤk; und so verfahren

das erstemal alle uͤbrigen, wobei sich nun die Stationen von selbst gebildet

haben. Bei dem zweiten und allen uͤbrigen Mahlen ist jedesmahl ein leerer

Kuͤbel mit zuruͤk zu nehmen. Es findet sich nun, daß alle

Kuͤbel, welche vom Wasser kommen, voll, und die dahin gehenden leer sind, und

sich jedes Paar Kuͤbeltraͤger ungefaͤhr in einen Raum von 30

Schritten hin und her bewegt, wobei sie durch das Absezen und Aufnehmen einige

Ruhepuncte haben, und diese Arbeit lange aushalten koͤnnen, auch wenn es die

Breite der Straffe

erlaubt, 3 auch 4 solcher Kuͤbel neben einander gehen koͤnnen, ohne

daß man aͤngstlich auf einige Schritte zu sehen braucht, denn diejenigen,

welche erstlich eine Probe mit gemacht haben, wissen sich sehr schnell in die

angestellte Ordnung zu finden und die andern mit anzuweisen.

Von der Nuͤzlichkeit dieser Wasser-Kuͤbel bei Feuersgefahr haben

sich durch die vorgenommenen Proben die Bewohner des Erfurter Landkreises bald

uͤberzeugt und in einem kurzen Zeitraum uͤber 400 Stuͤk dieser

Kuͤbel sich angeschafft.

Durch die Verfuͤgung der landraͤthlichen Behoͤrde sind besondere

Kuͤbel-Traͤger angestellt, die nebst der zwekmaͤßigen

Aufbewahrung derselben die Verpflichtung haben auch bei entstehendem Feuer in den

Nachbar-Doͤrfern von 1 hoͤchstens 2 Stunden im Umkreis ihre

Kuͤbel auf Waͤgen zu laden, und ihren bedraͤngten Nachbarn

damit beizustehn.

III. Beschreibung eines fahrbaren Dampfapparats zum Aufthauen

eingefrorener Feuersprizen.

Im Winter ereignet es sich bei eingetretener strenger und anhaltender Kaͤlte

haͤufig, daß an den Feuersprizen wegen zuruͤk gebliebenem Wasser die

Bodenventile oder auch wohl die Standroͤhren waͤhrend des Gebrauchs

einfrieren.

Eine Folge davon ist, daß diese Loͤschwerkzeuge so lange die verlangten

Dienste versagen, bis durch zwekmaͤßige Mittel ein Aufthauen des darin

eingefrornen Wassers bewirkt worden. In dieser Absicht ist bisher gewoͤhnlich

kochendes Wasser angewendet worden, und deßhalb in hiesigem Orte und an mehreren

Orten die obrigkeitliche Verfuͤgung getroffen, daß bei betraͤchtlicher

Kaͤlte und bei ausbrechenden Feuersbruͤnsten die Brau- und

Brennereien stets auch kochendes Wasser halten muͤssen. Allein in der ersten

Noch ist doch nicht sogleich dasselbe herbeizuschaffen; deßwegen, und weil man die

Standroͤhre und deren Hahn mit kochendem Wasser nicht gut erreichen kann,

habe ich statt dessen die Erhizung und das Aufthauen der Feuer-Sprizen durch

heiße Wasserdaͤmpfe vorgeschlagen und dazu

einen fahrbaren Dampfapparat, welcher in den Figuren

10 bis 14 abgebildet

ist, und dessen Einrichtung aus nachfolgender Beschreibung noch deutlicher erhellen

wird.

Fig. 10

stellt die Schleife, von oben angesehen, dar.

Fig. 11

bilder die Schleife und den Dampfapparat von, der schmalen Seite und von hinten

angesehen, ab.

Fig. 12

stellt die Schleife mit ihrem Dampfapparat, der Laͤnge nach angesehen,

dar.

Fig. 13 und

14 bilden

einzelne Theile des Apparats ab.

In saͤmmtlichen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben die naͤmlichen

Gegenstaͤnde.

a) Die Schleife, welche zur Befoͤrderung des

leichten Ganges mit Eisen beschlagen werden kannDie Schleife verdient vor einem Raͤderfuhrwerk den Vorzug, indem sie

bei Winterszeit bequemer zu gebrauchen ist, weil der Dampfkessel darauf

niedriger zu stehen koͤmmt, und der Ofen beim Transport nicht leicht

Schaden leidet..

b) Der vordere Raum zum Aufstellen eines Kastens,

welcher mit Kohlen gefuͤllt wird, und worin zugleich starker

Eisen-Draht aufbewahrt werden kann, um ihn noͤthigenfalls

gluͤhend zu wachen und damit von oben in das aufzuthauende Stand-Rohr

der Sprizen hineinfahren zu koͤnnen.

c) Das hoͤlzerne Gestell, worauf der Ofen gebaut

wird.

d) Das hoͤlzerne Geruͤst um den Ofen,

damit derselben beim Transport keinen Schaden leidet. Das Mauerwerk ist mit Leinwand

umwikelt.

e) Der kupferne Dampfkessel, circa 50 Quart haltend; erstellt sich bei Fig. 11 nur im punctirten

Umriß dar, weil er durch das Mauerwerk verdekt wird.

f) Der Helm mit

g) der Dampfroͤhre oben.

h) Ein kleines Roͤhrchen, um vermittelst eines

Trichters Wasser nachzufuͤllen, wenn es sich durch das Verdampfen in der

Blase sehr vermindert; ausserdem ist dieß Roͤhrchen durch einen Pfropfen

dicht verschlossen.

i) Fig. 13. Die obere Deke

des Mauerwerks des Ofens.

k) Das Loch, wo der Blasenhals hindurchgeht.

l) Das Abzugsloch des Rauchs.

m) Das Feuerthuͤrchen, hinter welchem auf einem

Rost das Feuer brennt.

n) Das Aschenloch.

ooo) Fig. 14 verschiedene

kupferne Roͤhren, welche auf das Dampfrohr, g,

des Helms, f, aufgestekt werden, um die Daͤmpfe

sowohl in den Kasten der Sprize als an das Stand-Rohr, und uͤberhaupt

nach jeder Stelle hinzufuͤhren, wo ein Aufthauen des Sprizenapparats

noͤthig istdieser Apparat ließe sich auch recht gut bei eingefrornen Wasserleitungen

anwenden, wodurch viele Kosten erspart werden. G. H..

Da die Wasserdaͤmpfe eine ausserordentliche Quantitaͤt gebundener

Waͤrme bei sich haben, welche sie an kaͤltere Koͤrper absezen,

so ist die sehr vortheilhafte Wirkung, welche der beschriebene Apparat, hinsichtlich

der Aufthauung der Feuersprizen leisten wird, sehr begreiflich.

Ausserdem hat diese Vorrichtung auch noch den Vortheil, daß in dem Feuer, was zur

Erhizung des Wassers und daraus folgender Bildung der Daͤmpfe unter der Blase

brennt, die gedachten eisernen Draͤhte, welche zum Aufthauen des

Stande-Rohres bestimmt sind, gluͤhend gemacht werden koͤnnen,

zu geschweigen, daß es bei kalter Witterung sehr angenehm ist, in dem Blasenofen ein

immer gut unterhaltenes Kohlfeuer zu haben, woran man sich Fuͤße und

Haͤnde erwaͤrmen kann.

Die, auf Herstellung dieses Dampfapparates zu verwendenden, Kosten werden

uͤberhaupt die Summa von 28 bis 30 Rthlr. nicht uͤbersteigenDiese Roͤhren werden mit Leinwand umwikelt, eines Theils um die

Daͤmpfe von der aͤusseren kalten Luft nicht abkuͤhlen

zu lassen, andern Theils kann man sie leichter handhaben..

Tafeln