| Titel: | Ueber das Umfüllen geistiger Flüssigkeiten aus einem Gesäße in das andere mittelst der Maschine des Mechanikers Joseph Leonardi, nebst der Beschreibung anderer sinnreicher, bei verschiedenen häuslichen und landwirthschaftlichen Zweken anwendbarer Erfindungen desselben Mechanikers. |

| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. LXIX., S. 329 |

| Download: | XML |

LXIX.

Ueber das Umfüllen geistiger Flüssigkeiten aus

einem Gesäße in das andere mittelst der Maschine des Mechanikers Joseph Leonardi, nebst der

Beschreibung anderer sinnreicher, bei verschiedenen häuslichen und landwirthschaftlichen

Zweken anwendbarer Erfindungen desselben Mechanikers.

Aus der Biblioteca italiana. Nro. XCVI. Decbr. 1823.

S. 340Die Aufschrift ist: Della animatura e del travaso artificiale mediante la

maschine del mecaniso Giusppe Leonardi etc. wir haben derselben

aber eine groͤßere Ausdehnung gegeben, da diese Maschine bei allen

geistigen Fluͤssigkeiten anwendbar ist. A. d. Ueb.. (Ausgegeben am 2. Hornung 1824).

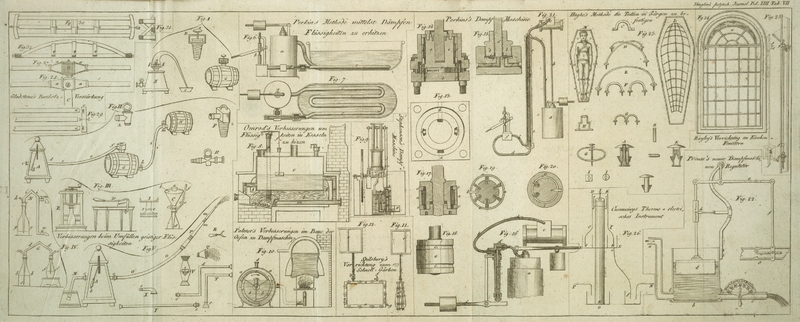

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Leonardi über das Umfüllen geistiger Flüssigkeiten.

Das Abziehen des Mostes und das Umfuͤllen des Weines

haben so großen Einfluß auf die Guͤte und Beschaffenheit desselben, daß sehr viele Weinbauer

und Physiker es der Muͤhe werth hielten den Hindernissen zu begegnen, welchen

diese beiden Operationen bis jezt unterworfen waren. Wozu hilft es in der That auch

das Faß waͤhrend der Waͤhrung luftdicht zu verschließen, wozu dienen

so viele Kunstgriffe, die man anwendet um alle Beruͤhrung des Weines mit der

atmosphaͤrischen Luft zu verhindern, wenn, bei dem Abziehen des Mostes und

bei dem Umfuͤllen der Weine, derselbe wo nicht in Masse der Luft ausgesezt,

wenigstens doch gleichsam durch die Luft selbst filtrirt wird?

Der edle Graf Chaptal, uͤberzeugt von den Nachtheilen, welche dadurch

entstehen, daß der Wein durch diese Beruͤhrung wie der Luft nicht nur von

seinem Arome, Geiste, Wohlgeruche verliert, sondern auch eine Neigung zur sauren

Gaͤhrung bekommt, dachte an ein Mittel, das Umfuͤllen auf eine die

Luft ausschließende Weise durch eine physische und sehr natuͤrliche Operation

zu bewerkstelligen, naͤmlich mittelst des pneumatischen Drukes auf die obere

Flaͤche der Fluͤssigkeit, indem er einen ledernen BlasebalgEines solchen Blasebalges bediente sich schon im Jahre 1796 der

beruͤhmte Oenologe Oesterreichs, der selige Hofrath Froidveaux. A. d. Ueb. am Spundloche anbrachte. Kaum wurde diese Idee in Frankreich

ausgefuͤhrt, und in Italien bekannt, so war unser Leonardi der Erste, welcher sie bei uns einfuͤhrte, und sie den 6.

September 1816 in der Mailaͤnder Zeitung bekannt machte. Da er aber aus einer

beinahe zweijaͤhrigen Erfahrung sah, daß der Blasebalg nur im Grande ist, die

Fluͤssigkeit vier Mailaͤnder Ellen hoch uͤber ihr Niveau zu

erheben, indem der Druk von der Consistenz der Waͤnde des Blasebalges

beschraͤnkt wird, welche leicht nachgeben und zerspringen, wenn man die

Fluͤssigkeit uͤber die genannte Hoͤhe treiben will, so suchte

er ein anderes Mittel ausfindig zu machen, durch welches er nicht nur denselben Zwek

zu erreichen, sondern auch die Wirkung und den Gebrauch der Maschine selbst zu

erhoͤhen suchte. Er bediente sich zu diesem Zweke einer Druk- und

Saugpumpe, welche, da sie ganz von Metall, und im Stande ist die Luft in dem Fasse mit einer drei

Mahl groͤßeren Kraft, als der Blasebalg, zusammen zu druͤken, den Wein

zwoͤlf Ellen hoch uͤber sein erstes Niveau zu heben vermagDiese Maschine erhielt von dem k. k. Institute zu Mailand bereits den Preis

der silbernen Medaille. A. d. O..

Da wir uns seit dem vorigen Sommer mit einer solchen Maschine versehen, und sie zu

ihren verschiedenen Zweken angewendet und versucht haben, so glauben wir unseren

Lesern keinen unangenehmen Dienst zu erweisen, und Hrn.

Leonardi selbst Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wenn wir eine

gedraͤngte Beschreibung derselben liefern, und die mannigfaltigen Zweke

angeben, zu welchen sie benuͤzt werden kann. Wir haben schon gesagt, daß Leonardi's Maschine in einer Druk- und Saugpumpe

besteht, und diese findet sich Fig. 2. mit A bezeichnet. Wir hielten es fuͤr unnuͤz,

auch den Durchschnitt dieser Maschine zu geben; denn wer nur etwas in die Elemente

der Physik eingeweiht ist, wird die Einrichtung einer Druk- und Saugpumpe

kennen. Wir wollen also nur sagen, daß A den Kasten

bezeichnet, in welchen die genannte Pumpe eingeschlossen ist; daß b den Handgriff anzeigt, welcher mit dem inneren

Staͤmpel in Verbindung steht; daß c die saugende,

und d die druͤkende Seite der Maschine

andeutetDie Maschine, von welcher die Rede ist, hat einen einzigen Handgriff, ist

beilaͤufig zwei Mailaͤnder Ellen hoch, und liefert 25 bis 30

Brenten in einer Stunde. Ehe man den Griff in Bewegung sezt, ist es gut die

Vorsicht zu gebrauchen, etwas Wasser in den Cylinder zu gießen, in welchem

der Staͤmpel schoͤpft, und die Roͤhren vorher 24

Stunden lang in Wasser einzuweichen, indem das Gewebe dersellben dadurch

dichter wird. Diese lezte Operation ist beim Umfuͤllen immer

unumgaͤnglich nothwendig; denn, wenn die Luft durch die

Zwischenraͤume der Roͤhre durchdringt, welche den Druk

ausuͤben soll, so ist man nie im Stande eine Verdichtung hervor zu

dringen, und die Leitungsroͤhre des Weines wuͤrde, wenn sie

troken ist, Anfangs Fluͤssigkeit durchsikern lassen. A. d. O..

Wir wollen nun sehen, wie das kuͤnstliche Ueberfuͤllen von einem

Gefaͤße in das andere geschieht, und wollen, um die Operation schwieriger zu

machen, voraussezen, daß das leere Faß, in welches der Wein aus dem vollen

uͤbergefuͤllt werden soll, um zehn bis zwoͤlf Ellen

hoͤher steht als lezteres.

Wenn man den Handgriff b der Maschine A von oben nach unten bewegt, so geschieht bei dem

Puncte c die Einsaugung der Luft, welche dann, indem sie

durch den Staͤmpel der Pumpe zusammen gedruͤkt wird, bei dem Puncte

d ausgestoßen, und durch den elastischen und

biegsamen Canal ee, getrieben, der mit dem Spunde

f, des Fasses G, in

Verbindung steht, aus welchem der darin enthaltene Wein durch den

bestaͤndigen Druk, welcher durch fortgeseztes Bewegen des Handgriffes

hervorgebracht wird, bei dem Hahne h, auszutreten, durch

die elastische Roͤhre ii, aufwaͤrts

zu steigen, und bei dem Hahne m, in das Faß N, zu treten gezwungen wird, und zwar solang bis dieses

voll ist.

Zur groͤßeren Deutlichkeit wurde unter F, die

Gestalt des Spundes f, und unter H, die des Hahnes h, gegeben; sie sind alle

aus Metall gegossen, und werden mittelst der an denselben befindlichen Schraube an

dem Fasse befestigt, so daß auf diese Weise bei der Anwendung derselben alle

Erschuͤtterung und alles Schlagen mit dem Hammer vermieden wird.

L, auf Fig. 2. ist das

Stuͤk, welches man an dem Spundloche des Fasses N, anbringen kann, wenn man dasselbe lieber durch das Spundloch selbst, als

durch den Hahn n, anfuͤllen will. In diesem Falle

muͤßte man an dem unteren Ende des Hahnes L, eine

blecherne Roͤhre von gehoͤriger Laͤnge befestigen, damit der

durch diese Roͤhre ruhig eingefuͤhrte Wein ohne große Bewegung das Faß

fuͤlle, und nicht zum Schaden des Weines selbst unnuͤz

schaͤume.

Zu dieser Operation sind, wie Jedermann einsieht, einige Bedingungen

unumgaͤnglich nothwendig; die erste besteht darin, daß die Roͤhre ee, stark genug, und so dik seyn muß, daß sie im

Stande ist die comprimirte Luft zu enthalten, ohne auch nur den geringsten Theil

davon durch zu lassen. Diesen Zwek erreicht man mittelst der gewebten

haͤnfenen Roͤhren, welche in Wien verfertigt werden, und welche Leonardi zugleich mit der Maschine verkauft. Die zweite,

nicht weniger notwendige Bedingung ist diese: daß das erste Faß G, ohne alle Fehler sey, und keine Luft durchlasse; denn

sonst wuͤrde man, indem die Luft in dem oberen Theile nicht gehoͤrig

zusammen gedruͤkt werden koͤnnte, nicht den noͤthigen Druk und die

Austreibung der in demselben enthaltenen Fluͤssigkeit bewirkenDie Erfahrung hat uns gezeigt, daß die Faͤsser im Allgemeinen an dem

oberen Theile nachlaͤßiger gemacht sind, weil dort der Wein, da er

nicht in senkrechter Richtung druͤkt, leichter gehalten werden kann,

wenn die Dauben auch nicht genau zusammen passen; dieser Fehler ist aber von

Bedeutung, weil er die Maschine nicht nur im Arbeiten hindert, sondern auch

weil sich der Wein in solchen Gefaͤßen nur schlecht haͤlt. Es

waͤre also am beßten, die 5 bis 6 oberen Dauben zu verpechen, oder,

wenn man neue Faͤsser machen laͤßt, dieselben dem Arbeiter

nicht ehe zu bezahlen, als bis man sie mit der Maschine probirt hat, und

alle die Unvollkommenheiten verbessern zu lassen, welche man durch das

Durchblasen der Luft an den morschen oder schlecht verbundenen Orten

entdekt. A. d. O..

Sollten sich die beiden Faͤsser in gleicher Hoͤhe befinden, so

wuͤrde die Operation um so leichter gelingen; denn die Fluͤssigkeit

wuͤrde, ohne alle Beihuͤlfe der Maschine, solang von selbst aus dem

einen in das andere hinuͤber fließen, bis sich das Gleichgewicht zwischen

beiden hergestellt haben wuͤrde, und erst um alle Fluͤssigkeit

uͤberzutreiben waͤre die Huͤlfe der Maschine noͤthig.

Wir wollen nur noch bemerken, daß man immer etwas fluͤssigen Theer oder Kitt

aus Unschlitt und Aezkalk in Bereitschaft halten muͤsse, um alle die

Loͤcherchen, Spalten oder andere Fehler verkitten und verstopfen zu

koͤnnen, welche sich an dem Fasse zeigen sollten, in welcher man die

Verdichtung vornehmen, oder welches man entleeren will.

Gr. Leonardi glaubte nicht, daß man diese Maschine auch

beim Abziehen des Mostes anwenden koͤnne, naͤmlich um den in dem

Gaͤhrungs-Fasse enthaltenen Wein (wenn die Trester noch in demselben

sind) in ein anderes dazu zugerichtetes Gefaͤß umzufuͤllen. Er

fuͤrchtete, daß durch den Druk der Luft die Fluͤssigkeit

getruͤbt werden koͤnnte. Obwohl dieß auch uns sehr wahrscheinlich

schien, so wollten wir doch durch einen Versuch auf die Wahrheit kommen, und fanden

die Sache anders; es gelang den Wein, ohne ihn im Geringsten zu truͤben, aus

einem Gefaͤße in das andere uͤberzutreiben. Man hat in diesem Falle

nur die Vorsicht zu gebrauchen, innen am Zapfenloche, bei welchem der Wein heraus

kommen muß, ein blechernes Gitter anzubringen, um zu verhindern, daß keine Weinkerne, keine Beeren

oder Haͤute, indem sie in die Roͤhre treten, den Canal, durch welchen

der Wein laufen muß, verengern oder verstopfen.

Wir werden spaͤter die verschiedenen anderen Zweke angeben, zu welchen man

eben diese Maschine benuͤzen kann, naͤmlich vorzuͤglich zum

Loͤschen des Feuers, zum Begießen der Gaͤrten, und wollen jezt zuerst

die Abhandlung uͤber die Weinbereitung beendigen, und die verschiedene

Anwendung einiger anderer Maschinen angeben, welche Hr. Leonardi zu diesem Zweke erfunden und bereitet hat.

Im vorigen Artikel haben wir bemerkt, daß Leonardi eine

Klappe an dem Spunde der Gaͤhrungs-Faͤsser erfand und

anbraͤchte, um das kohlensaure Gas, welches sich waͤhrend derselben

entwikelt, in denselben zuruͤkzuhalten und zu comprimiren. Diese Klappe

befindet sich Fig.

1, B, wo dieselbe an dem Spunde des Fasses G, angebracht ist, und sich auf dem Dekel des Kufens N, befindet. Diese Klappe leistet dem Austritte des

Gases einen groͤßeren oder geringeren Widerstand, im Verhaͤltnisse in

dem Gewichte, welches man auf den Teller a, legt; die

Schwere dieses Gewichts haͤngt von der Staͤrke der Waͤnde und

der Reife des Fasses abEs wird gut seyn, hier das in dem vorigen Artikel Gesagte, zu wiederholen,

naͤmlich, daß die Faͤsser oder Kufen nur so weit

angefuͤllt werden duͤrfen, daß der aufgeblasene Hut den Dekel

nicht beruͤhre, und nicht auf das untere Ende der Klappe

druͤke. Er muß waͤhrend der Gaͤhrung wenigstens immer.

einen Zoll weit davon entfernt seyn. A. d. O..

Da das sich entwikelnde Gas bei der einfachen Anwendung der Klappe, durch Oeffnung

derselben sich in der Luft zerstreuen wuͤrde, so wollte Hr. Leonardi dieselbe nach Burel's

Methode benuͤzen, und brachte zu diesem Zweke an der Klappe selbst eine

blecherne Roͤhre bb, an, welches dieses Gas

in das, in dem Gefaͤße e, enthaltenes Wasser

leitet.

Nachdem nun Hr. Leonardi an die Gaͤhrung und das

Umfuͤllen des Weines gedacht hatte, trachtete er auch die Mittel zu

erleichtern, denselben in Flaschen zu fuͤllen, und erfand zuerst einen Trichter, welcher

die Eigenschaft besizt, den Wein immer von der Beruͤhrung mit der Luft

auszuschließen. Er ist Fig. III. C, abgebildet. Ober a,

befindet sich der Zapfen des Fasses, b, bezeichnet den

schwimmenden Zeiger, welcher anzeigt, daß die Flasche schon voll ist: c, den Hahn, welcher beim Zeichen des schwimmenden

Zeigers geschlossen wird; d, die verlaͤngerte

Roͤhre des Trichters, welche, da sie beinahe bis auf den Boden der Flasche

reicht, dieselbe ohne alles Sprudeln anfuͤllt; ee, ist eine kleine Roͤhre, bei welcher die in der Flasche

enthaltene Luft austritt, und diese Roͤhre kann im Nothfalle auch noch zu

einem anderen Zweke dienen, naͤmlich dazu, daß, wenn man bei dem oberen Ende,

f, in diese Roͤhre blaͤst, aller Wein

in den Trichter, C, zuruͤksteigt, und daß man

diesen Wein in eine andere Flasche bringen kann, ohne daß er je die

atmosphaͤrische Luft beruͤhrt; in diesen Fall kann man kommen, wenn

man nach dem Fuͤllen einer Flasche entdekt, daß sie einen Fehler hat, oder

aus irgend einem anderen Grunde, welcher das Wechseln derselben nothwendig

macht.

Noch ist zu bemerken, daß der in den Hals der Flasche passende Kegel mittelst einer

Schraube hoͤher und niedriger gebracht werden kann, damit er der

verschiedenen Hoͤhe der Flasche entspricht, und man in jeder beliebigen

Entfernung die Fluͤssigkeit aufsaugen kann ohne den Bodensaz

aufzuruͤhren, wenn einer da seyn sollte.

Die Maschine D (Fig. III.) stellt die

sogenannte Schraube oder den Beisser vor, mit welchem man die Korkstoͤpsel

augenbliklich zusammendruͤken und kleiner machen kann.

Die Maschine E ist ein hoͤlzernes Gestelle, an

welchem sich eine metallne Schraube befindet, welche man mit einem Handgriffe

hoͤher und niedriger stellen kann, und die dazu dient, den Stoͤpsel

mit großer Gewalt und Schnelligkeit in die darunter befindliche Flasche zu treiben.

Hr. Leonardi trachtete immer seiner Maschine verschiedene

Anwendungen zu geben; er dachte daher, daß, ausser zum Zustoͤpseln, diese

Maschine auch in dem Cabinette eines Gelehrten, oder in der Schreibstube eines

Kaufmannes gebraucht werden, und mit Anwendung des Stuͤkes I als Presse zum Siegeln der Briefe dienen, und daß, wenn man ein Siegel

unter ee bringt, man damit auch ein Wappen oder

ein troknes Siegel, auf ein Blatt Papier oder einen Wechsel druken

koͤnne.

Es geschieht in den Apotheken nicht selten, daß man Fluͤssigkeiten aus einer

Flasche in die andere bringen muß, welche bei Beruͤhrung mit der Luft

entweder ihre medicinischen Eigenschaften oder die Gase verlieren wuͤrden,

mit welchen sie durch kuͤnstlichen Druk verbunden sind. Schon vor vielen

Jahren erhielt ein Franzose, Hr. Julien, ein Patent auf

eine Maschine, welche aus einer Saugepumpe in Verbindung mit einem Heber besteht,

wodurch man die Fluͤssigkeit aus dem Gleichgewichte und uͤber ihr

natuͤrliches Niveau hinaus bringt, Hr. Leonardi

benuͤzte den Druk statt des Saugens und erreichte viel leichter und bequemer

denselben Zwek, wie Hr. Julien.

Die beiden Heber sieht man Fig. IV. GN., und man bemerkt auch, daß, wenn man bei der

Roͤhre a des Hebers G

hineinblaͤst, die Fluͤssigkeit der Flasche bb durch die Roͤhre c aufsteigen und mittelst des Hebels dd

in die obere Flasche ff uͤbergehen muß;

wobei wohl zu bemerken ist, daß, da die Fluͤssigkeit aus einem niedrigeren

Gefaͤße in ein hoͤheres treten muß, jener, welcher in die

Roͤhre a blaͤst, nicht ehe

aufhoͤren darf, als bis das Gefaͤß b ganz

leer ist, waͤhrend ganz das Entgegengesezte geschehen muͤßte, wenn man

die Fluͤssigkeit aus der Flasche ff in die

Flasche bb bringen wollte, indem diese

Fluͤssigkeit, wenn man ihr durch Einblasen in die Roͤhre e den ersten Stoß gegeben hatte, von selbst fortfahren

wuͤrde in die Flasche b

uͤberzufließen.

So kann man, wenn man durch die Roͤhre h

einblaͤst, und wenn durch die augenblikliche Oeffnung des Hahnes ein leerer

Raum in dem Heber ii entsteht, auf ein oder

mehrere Mahle die in der Flasche gg des Hebels N enthaltene Fluͤssigkeit bei demselben Hahne

sammeln, ohne daß ein nochmahliges Hineinblasen nothwendig waͤre, was

hingegen sehr noͤthig waͤre, wenn man die Fluͤssigkeit bei dem

Hahne m statt bei dem Hahne n austreten machen wollte.

Diese hoͤchst einfachen Arbeiten, zu deren Einsicht die ersten Elemente der

Physik hinreichen, wurden fruͤher durch Einsaugung, statt durch Druk bewerkstelligt;

es wird wohl Jederman begreifen, wie sehr die Einsaugung in vielen Faͤllen

schaͤdlich und verderblich werden kann, da man so haͤufig mit

pharmaceutischen Fluͤssigkeiten zu thun hat, deren Ausduͤnstung

einezuathmen sehr gefaͤhrlich waͤreDiese beiden Heber koͤnnen mittelst einer Schraube auch laͤnger

und kuͤrzer gemacht werden. A. d. O.

Wir kommen nun zur Maschine, Fig. V

A, und wollen nicht nur die verschiedene

Benuͤzung derselben, sondern auch alle die Stuͤke beschreiben, aus

welchen sie besteht, und sie als hydraulische Maschine zum Hausgebrauche, zum

Begießen und Feuerloͤschen betrachten.

Der Kasten A ist ganz derselbe, wie wir ihn Fig. II.

beschrieben haben; nur befindet sich hier an dem Puncte c die metallne Roͤhre M, welche in ein

Gefaͤß mit Wasser, oder in einen Graben, oder in einen Brunnen, oder in

irgend eine andere Tiefe untertaucht, welche jedoch nicht uͤber 32 Fuß

betragen darf. Bei Bewegung des Handgriffes b wird das

Wasser durch den Canal M aufgesogen, und steigt in der

haͤnfernen Roͤhre OO in die

Hoͤhe, an deren Ende sich der metallne Sprizer P

befindet, aus welchem das Wasser mit solcher Kraft herauskommt, daß es bis auf das

Dach eines Hauses oder einer Scheune von 30 Eilen Hoͤhe reicht, und dieser

Wasserstrom ist so heftig und anhaltend, daß er in einer Stunde beilaͤufig 30

Breuten Wasser gibt.

Will man die Maschine zum Begießen eines Gartens oder eines Parterre brauchen, so

schraubt man den Sprizer P bei mm ab, und bringt dafuͤr den

durchloͤcherten Kegel O an; man erhaͤlt

auf diese Weise einen so haͤufigen und so feinen Regen, daß man im Stande ist

in kurzer Zeit nicht nur die Blumen eines Parterre, sondern auch die Gipfel der

Baͤume eines maͤssig großen Gartens damit aufzufrischen. Auch sehr

schoͤne Regenbogen erzeugte ich mittelst dieses kleinen kuͤnstlichen

RegensHoͤrt man auf mit der Maschine zu arbeiten, so muß man, ehe man, sie

wieder in die Magazine oder an einen anderen Aufbewahrungsort bringt, dieselbe

umstuͤrzen, damit alles Wasser, welches etwa am Boden oder in den

Canaͤlen der Pumpe zuruͤkblieb, herauskomme und keinen Unrath

abseze. Man suche dieselbe auch von aussen gut abzutroknen. Die

Roͤhren haͤnge man an einem sehr troknen, schattigen Orte auf,

damit sie alle Feuchtigkeit verlieren, und jene Roͤhre, welche man

nach den Versuchen fuͤr die dichteste und vollkommenste haͤlt,

bewahre man ausschließlich zur Verdichtung, auf. A. d. O..

Wir haben nur noch die Benuͤzung der uͤbrigen, Fig. V. dargestellten,

Theile, welche alle zu dem Geraͤth dieser Maschine gehoͤren,

anzugeben.

R bezeichnet den Schluͤssel, mit welchem die

Ansaͤze von Bronze, (Messing oder Stuͤkgut) welche bei den

verschiedenen Stuͤken durch e angedeutet sind,

befestigt werden.

S ist eine zig-zag gebogene, verzinnte, kupferne

Roͤhre, welche man bei c anbringt, wenn man

gezwungen ist, die Maschine in einiger Entfernung von dem Wasser aufzustellen.

Die verzinnte kupferne Roͤhre T ist die

Roͤhre M in groͤsserem Maßstabe, und die

Schlagklappe V ist die vergroͤßerte Schlagklappe,

die man an dem unteren Ende der Roͤhre anbringt, welche in einen Brunnen oder

in ein anderes tiefes Gefaͤß taucht. Der Zwek dieser Klappe ist der, den

Theil Fluͤssigkeit zuruͤkzuhalten, welcher bei jedem Stoffe mit dem

Staͤmpel aufgesogen wird, und durch die Saugroͤhre aufsteigt; sie wird

daher unnuͤz, wenn die Roͤhre selbst nicht lang ist, wie es

ausdruͤklich bei M der Maschine A der Fall ist.

I ist eine verzinnte kupferne Roͤhre; welche man

zur Verlaͤngerung im Nothfalle an den Roͤhren S und T befestigen kann.

X ist der umgekruͤmmte Schnabel, welchen man bei

e anbringt, so oft man die Maschine als eine

gewoͤhnliche Pumpe benuͤzen will, mit welcher man das Wasser aus einem

Brunnen, oder aus einer Cisterne, oder aus einem anderem Behaͤlter

ausschoͤpfen will.

Wir wollen unsern Lesern jezt nur noch die genauen Preise angeben, um welche alle die

beschriebenen Theile der Maschine bei Hrn. Leonardi

Alle Gegenansaͤze koͤnnen an allen anderen Ansaͤzen der

entsprechenden Glieder angebracht werden. A. d. O. zu haben sind, wozu wir uns der Preisliste dieses Kuͤnstlers selbst

bedienen wollen.

Preise der hydraulischen Maschine, und der verschiedenen

anderen angefuͤhrten und abgebildeten Instrumente.

Die Maschinen sind von dreierlei Art oder Groͤße und Kosten, mit oder ohne

Zugehoͤr:

Ital.

Muͤnze.

Die kleinere,

welche in einer Stunde 24 Brennten Wasser gibt, mit einem Triebe von

25–30 Mailaͤnder Ellen

Lire

200 –

Die mittlere, in

dem vorhergehenden Artikel beschriebene, welche 25–30 Brennten Wasser

gibt, und einen Trieb von 30–35 Ellen besizt

–

300 –

Die große mit 2

Handgriffen und einem Triebe von 45–50 Ellen, welche 60 Brennten

Wasser in einer Stunde liefert

–

500 –

Die Einsaugung betraͤgt bei der gewoͤhnlichen Tiefe 32 Fuß.

Zugehoͤr zu der Maschine.

Rechtwinkelige verzinnte kupferne

Roͤhre (siehe Fig. V. T.) mit dem Gegenansaze aus BronzeVon diesen geraden Roͤhren gibt man gewoͤhnlich 3 als

Zugehoͤr zur Maschine; auf Verlangen erhaͤlt man aber

auch mehrere. A. d. O.

–

24 –

Verzinnte kupferne Roͤhre mit 2

Winkeln und einem Ansaze von Bronze. (Siehe Fig. V. S.)

–

31 –

Gerade verzinnte kupferne Roͤhre von

3 Ellen Laͤnge mit einem Gegenansaze (Siehe T. V. Y.)

–

30 –

Flaͤschchen fuͤr das untere

Ende per Saugroͤhre Fig. V. V.

–

33 –

Sprizer P

Fig.

V. von Bronze, der sich bei mm

anschrauben laͤßt und bei Feuersbruͤnsten gebraucht

wird

–

40 –

Abgestuzter, vorne mit Loͤchern versehener,

Kegel aus Bronze zum Besprizen der Blumen und Gaͤrten.(Fig. V.

Q)

Lire

10 –

Schnabel aus Bronze, den man an die

Maschine bringt, wenn man sie wie eine gewoͤhnliche Pumpe

benuͤzt. (Fig. V. X.)

–

10 –

Haͤnferne Roͤhre (Fig. V.

OO) die

Mailaͤnder-Elle

–

3 –

Ansaͤze von Bronze, (Fig. V. eee) jeder (der groͤßeren Maschine

12 Lire), der mittleren

–

10 –

Schluͤsselchen zum Oeffnen und

Schließen der Ansaͤze

–

3 50

Heber G, (Fig.

IV.) zum Entleeren der Flaschen

–

12 –

Heber N (Fig.

IV.) zu demselben Zweke

–

18 –

Trichter C,

(Fig.

III.) zum Einfuͤllen des Weines, sammt der Vorrichtung um

den in der Flasche enthaltenen Wein wieder in den

Trichter zuruͤk zu treiben

–

15 –

Schraube zum Verkleinern und Zurichten der

Stoͤpsel

–

10 –

Maschine E

(Fig.

III.) zum Zustoͤpseln der Flaschen und anderem angegebenen

Gebrauche

–

40 –

Mit dieser Maschine verbundene

Brief-Presse I

–

10 –

Spund von Bronze F, zum kuͤnstlichen Umfuͤllen (Fig. II.)

–

40 –

Roͤhre L, welche an dem Spunde angebracht wird (Fig. II.)

–

26 –

Hahn aus Bronze H, Fig. II

–

40 –

Klappe B, (Fig. I.), welche

bei der Weingaͤhrung an dem Spunde angebracht wird

–

15 –

Blecherne Roͤhre mit ihrer Schraube,

bb, (Fig. I.)

–

5 Hoͤchst wahrscheinlich erhaͤlt man diese Artikel bei

den Nuͤrnbergern und Berchtesgadenern noch wohlfeiler. A. d.

Ueb

Tafeln