| Titel: | Erfindung einer neuen Triebmaschine, worauf Georg Eman. Harper und Benj. Baylis, Mechaniker, beide zu Weedon in Northamptonshire, den 18. März 1823 sich ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. XC. LXXXIX. , S. 449 |

| Download: | XML |

XC.

LXXXIX.

Erfindung einer neuen Triebmaschine, worauf

Georg Eman. Harper

und Benj. Baylis,

Mechaniker, beide zu Weedon in Northamptonshire, den 18. März 1823 sich ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Februar

1824. S. 62.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Harper's und Baylis's neue Triebmaschine.

Dieses Patent beruht auf dem alten falschen Grundsaze, daß ein

oberschlaͤchtiges Wasserrad, wenn es in Gang gebracht wird, Pumpen zu treiben

im Stande ist, welche nicht nur eine hinlaͤngliche Menge Wassers heben

koͤnnen, um das Rad in Thaͤtigkeit zu erhalten, sondern demselben noch

einen hinlaͤnglichen Ueberfluß an Kraft zu ertheilen, um andere Maschinen in

Thaͤtigkeit

zu sezen. Die Erfinder, die wahrscheinlich die bisherigen Maͤngel

aͤhnlicher Plaͤne einsahen, schlagen eine Verstaͤrkung durch

ein Hebelwerk vor, wodurch folglich auch die Kraft der Pumpen mittelst einer

besonderen schuͤttelnden oder schwingenden Bewegung des Stuͤzpunctes

desselben verstaͤrkt werden kann.

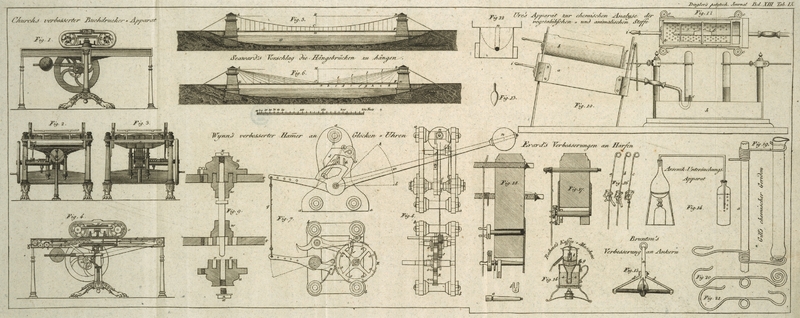

Taf. IV. Fig.

6. zeigt die Einrichtung dieser Maschine im Allgemeinen, welche aus mehreren

Sternraͤdern, Triebstoͤken, Hebeln, Flugraͤdern,

Verbindungs-Stangen und Pumpen besteht, wie auch die Art, nach welcher

dieselben durch Umdrehung eines Schoͤpfrades die verlangte mechanische Kraft

hervorbringen. a, ist ein Wasserbehaͤlter von

ungefaͤhr drei Tonnen Inhaltes, einer Menge die nothwendig ist, sobald der

Durchmesser des Schoͤpfrades 20 Fuß betraͤgt. bb, sind zwei Pumpen, deren Stangen, cc, mittelst des oben beschriebenen Mechanismus

bewegt werden. d, ist eine Cisterne zur Aufnahme des

Wassers aus der Pumpe bestimmt, welches durch die kleinen Seitenroͤhren, ee, ablaͤuft. Aus dieser Cisterne

laͤuft das Wasser aus einer am Grunde derselben befindlichen Klappe auf den

Umfang des Schoͤpfrades.

Um diese Maschine in Bewegung zu sezen, muß zuerst der Behaͤlter, a, und die obere Cisterne, d, mit Wasser gefuͤllt werden, und, wenn alles in Bereitschaft ist,

auch die Pumpe. Oeffnet man die Klappe im Grunde der Cisterne d, so fließt das Wasser in die Eimer des Schoͤpfrades auf der

niedersteigenden Seite desselben, und das auf diese Weise auf dieser Seite erhaltene

Uebergewicht des Rades wird dasselbe niedersinken machen, nach der bekannten Theorie

der Schoͤpfraͤder. An der Spindel dieses großen Rades ist ein Zahnrad

f befestigt, welches einen Triebstok, g, treibt; an der Achse dieses Triebstokes ist ein

anderes Zahnrad, h, angebracht, welches in zwei

Triebstoͤke, i, und k, auf den Spindeln der zwei Flugraͤder, l,

und m, eingreift.

Auf diese Weise werden die beiden Flugraͤder mit großer Schnelligkeit

umgetrieben, und bringen Regelmaͤßigkeit in den Gang der Maschine. nn, sind zwei Kehrstangen, wovon die eine mittelst

eines Gelenkes mit dem Flugrade, l, die andere mit dem

Flugrade, m, in Verbindung steht. Die unteren Enden dieser Kehrstangen

stehen mit den Hebeln, oo, in

Gelenk-Verbindung, die sich auf den Stuͤzstiften oder

Stuͤzzapfen, pp, schwingen. An den

entgegengesezten Enden dieser Hebel sind die beiden Hebestangen, qq, jeder mittelst eines Gelenkes angebracht, und

mit ihren oberen Enden gleichfalls mittelst eines Gelenkes mit dem obersten Hebel,

r, verbunden; so daß, durch die Umdrehung des großen

Wasserrades, alle diese Hebel in Bewegung gesezt werden.

Um einen hinlaͤnglichen Zug an der Pumpenstange hervorzubringen, ist es

noͤthig, daß der Hebel, r, nicht bloß traversirt,

sondern sich auch schwingt. Dieß geschieht durch Befestigung des Hebels an der

Walze, s, und dadurch, daß man diese Walze uͤber

ein gekruͤmmtes Lager, t, traversiren

laͤßt. An den Pumpenstangen, cc, sind die

Ketten, uu, befestigt, welche uͤber die

Gegenreibungs-Rollen, ww, und uͤber

die Walze, s, laufen, an welcher ihre Enden

beschraͤnkt sind. Ein Theil der Walze, v, und des

Lagers, t, ist mit Zaͤhnen versehen, damit die

Walze nicht abgleiten kann: ihre Wirkung wird von den Seitenarmen, v, die an ihrer Achse angebracht sind, geleitet. So

werden, durch die Wirkung des Hebels, r, der, wie oben

gesagt, durch die Flugraͤder bewegt wird, die Pumpenstangen abwechselnd

gehoben, und wenn die Schwere der Stangen nicht hinreicht sie wieder hinabzubringen,

so wird der Hebel, der auf ihren kruͤkenfoͤrmigen Kopf

schlaͤgt, sie niederdruͤken.

Tafeln