| Titel: | Neue Schnellwage des Hrn. Quintenz, Mechanikers zu Straßburg, verbessert von Hrn. Rollé. |

| Fundstelle: | Band 14, Jahrgang 1824, Nr. I., S. 3 |

| Download: | XML |

I.

Neue SchnellwageAehnliche Schnellwagen besizen wir mehrere in Baiern, welche unter der Direktion

des Hrn. Ritter v. Reichenbach ausgefuͤhrt wurden. Gegenwaͤrtig

haben wir in Augsburg einen in seinem Fache bewanderten Schlosser, Namens

Ederer, der solche Wagen mit der groͤßten Verlaͤßlichkeit

verfertigt. Er besizt ein sehr fleißig gearbeitetes Model, von dem wir in der

Folge eine Abbildung in diesem Journal mittheilen werden. D. des Hrn. Quintenz, Mechanikers zu

Straßburg, verbessert von Hrn. Rollé.

Nach dem Berichte des Hrn. Francoeur, im Bulletin de la

Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale. N.

234. S. 317. (Mit Abbildungen auf Tab.

I.)

Quintenz über Schnellwagen.

Diese neue Schnellwage erhielt aus Antrag des Hrn. Ampire den Beifall der Academie des sciences und Hr. Quintenz erhielt bei der

Ausstellung die silberne Medaille.

Der Erfinder nennt sie bascule portative: sie ist

nach dem Plans der Schnellwage des Sanctorius gebaut,

weicht aber doch in vielen Stuͤken von derselben ab. Sie besteht aus einem

Wagbalken mit ungleichen Armen, der aus einem Messer ruht, wie bei der gemeinen

Schnellwage. Der eine dieser Arme wird von dem Gewichte gezogen, welches abgewogen

werden soll, der andere durch das Gewicht, welches damit im Gleichgewicht steht:

hier wird aber der erstere dieser Arme an zwei verschiedenen Puncten durch zwei

senkrechte Stangen gezogen, welche die Wirkung des Gewichtes des

abzuwaͤgenden Koͤrpers auf die Wage uͤbertragen. Dieser

Koͤrper wird auf ein bewegliches Wagebrett, welches Hr. Quintenz die Bruͤke (eigentlich den Fluͤgel an einer

Zugbruͤke) (tablier) nennt, gebracht. Der Zwek

der beiden Stangen ist das Waͤgen unabhaͤngig von dem Orte der

Wagschale zu machen, auf welchem der Koͤrper ruht, dessen Gewicht bestimmt werden soll. Man weiß,

daß, wenn man einen Koͤrper auf eine horizontale Stange legt, die an dem

einen Ende auf einem festen Stuͤzpuncte ruht, an dem anderen von einer

gewissen Kraft gehalten wird, diese Kraft von dem Orte abhaͤngt, welchen der

Koͤrper auf dieser Stange einnimmt. Wenn man daher dieses freie Ende der

Stange, als Hebel, nur mit dem Balken der Wage verbinden wollte, so muͤßte,

je nachdem dieser Koͤrper auf dieser oder jener Stelle der Bruͤke, als

Hebel zu liegen kommt, das Resultat verschieden seyn, und das Gleichgewicht

wuͤrde nur durch sehr verschiedene Gewichte an dem zweiten Arme des

Wagebalkens hergestellt werden koͤnnen.

Hr. Quintenz hatte die Idee, beide Arme der Bruͤke,

auf welche der abzuwaͤgende Koͤrper zu liegen kommt, frei zu lassen:

der eine zieht, wie wir sagten, den Arm des Wagebalkens, und der andere, statt auf

einer Stuͤze zu ruhen, druͤkt auf einen zweiten darunter befindlichen

Hebel, der sich genau in jener Lage befindet, welche wir eben zuvor an dem ersten

voraussezten, das heißt, daß ein Ende desselben auf einem festen Stuͤzpuncte

ruht, waͤhrend das andere mittelst einer zweiten Stange gleichfalls den Arm

des Wagebalkens zieht. Dieser Apparat stellt also einen Wagebalken dar, welcher von

drei senkrechten Kraͤften gezogen wird; naͤmlich von dem Gewichte,

welches das Gleichgewicht hervorbringt, auf der einen Seite, und auf der anderen von

den beiden senkrechten Stangen, welche die Bruͤke und den Koͤrper

tragen, dessen Gewicht man bestimmen will. Diese beiden Stangen bilden den

Hauptunterschied zwischen dieser Wage und jener des Sanctorius, welcher die Bruͤke nur durch eine Stange mit dem

Wagebalken verbindet.

Durch eine gluͤkliche Verbindung in der Anordnung der Stuͤzen und der

Messer erlangen diese beiden Stangen, wovon die eine den Wagebalken mehr, die andere

weniger zieht, je nachdem der Koͤrper dort oder da auf der Bruͤke

gelegen ist, eine solche Ausgleichung ihrer Wirkung, daß sie waͤhrend aller

Bewegung des Schnellbalkens senkrecht bleiben, und daß das Gleichgewicht es fordert,

daß der Wagebalken an dem anderen Arme dasselbe Gewicht trage, der zu

waͤgende Koͤrper mag sich, wo immer auf der Bruͤke befinden. Da aber das

das Gleichgewicht herstellende, Gewicht nur ein Zehntel desselben betraͤgt,

so kann man, waͤhrend man sich zehnmal geringerer Gewichte bedient,

bedeutende Waͤgungen auf dieser Wage veranstalten, ohne die Messer zu

uͤberladen.Die Theorie dieser Wage ist folgende. Es sey RP, Fig. 1. Tab. I.

ein horizontaler Hebel, welcher mit einem Gewichte 2 beladen ist, dessen

Mittelpunct der Schwere die Laͤnge desselben in die Theile m und n theilt. Die

Kraͤfte, welche die beiden Enden desselben im Gleichgewichte erhalten

wuͤrden, sind dann, wie man weiß:Textabbildung Bd. 14, S. 5Das Ende R zieht den Arm des Wagebalkens BC, dessen Stuͤzpunct B ist. Das andere Ende, P, druͤkt in O einen zweiten

Hebel SA, dessen Stuͤzpunct A ist. Es seyen a

und b die Laͤngen OA, OS; so ist die Kraft, welche den Arm

BD zieht:Textabbildung Bd. 14, S. 5wenn man naͤmlich den obigen Werth von P substituirt.Es wird folglich der Arm ED der Einwirkung

dreier verticaler Kraͤfte unterliegen; naͤmlich, auf der einen

Seite, des Gewichtes M, welches das

Gleichgewicht unterhaͤlt, auf der andern Seite der Kraͤfte R und S, welche die

Stangen RC und SD. ziehen. Die Theorie gibt demnach die

Gleichung:M × EB

= R × BC + S × BD.Nach der Einrichtung des Hrn. Quintenz ist aber

EB das Zehntel von BC, und BC verhaͤlt sich noch uͤberdieß zu CD, wie a zu

b. Die obige Gleichung laͤßt sich

demnach auf folgende zuruͤkfuͤhren:Textabbildung Bd. 14, S. 5oder 10 M = 2. Da m und n aus der

Gleichung verschwinden, so steht man, daß die Stelle des Gewichtes 2 auf der

Bruͤke RP gleichguͤltig ist,

und daß es eben soviel ist, als ob das Gewicht 2 in C auf dem Wagebalken aufgehaͤngt waͤre, und von

einem zehn Mahl kleineren Gewichte M im

Gleichgewichte gehalten wuͤrde. Also, das zu

waͤgende Gewicht ist das Zehnfache desjenigen, welches dasselbe

im Gleichgewichte haͤlt.Es ist wohl zu bemerken, daß bei der Bewegung des Schnellbalkens die Stangen

RC, SD immer senkrecht bleiben; denn

wenn der Punct O unter dem Gewichte, welches ihn

in der Richtung PO druͤkt, nachgaͤbe, so

muͤßte S sechs Mahl tiefer hinabsteigen,

als O

(angenommen,

daß b fuͤnf Mahl a ist, wie dieß hier der Fall ist). Aber auch der Punct C steigt um 6 Mahl weniger nieder, als D; folglich steigen die Puncte R und P um

gleichviel nieder: die Bruͤke bleibt demnach bei allen Bewegungen

horizontal. Die Messer sind fuͤr den Wagebalken in B; fuͤr die Bruͤke in A und O: denn auf

diesen Punkten vertheilen sich die verschiedenen Gewichte des Sistemes. Man

kann das Messer in O auch weglassen, weil die

Bruͤke im Niedersteigen ihren Parallelismus behaͤlt, und eine

einfache Vorrichtung, welche die Beugung von O

gestattet, hinreicht. A. d. O.

Die Hauptvortheile bei dieser Wage sind:

1. Daß die Gewichte auf verschiedene Messer vertheilt sind, so daß jedes derselben

nur einen Theil davon traͤgt, und folglich die Empfindlichkeit der Maschine,

welche von dem Druke auf die Messer abhaͤngt, viel groͤßer wird, als

bei jeder anderen Verbindung dieser Art. Das Messer am Haupthebel traͤgt nur

11, waͤhrend es an einem gleicharmigen Hebel 20 tragen muͤßte

Ueberdieß sind die Theile, aus welchen das Instrument zusammengesezt ist, weniger

der Gefahr des Biegens ausgesezt, indem sie, jeder einzeln, weniger beladen sind,

als die Hebel der anderen Schnellwagen.

2. An den gewoͤhnlichen Wagen sind die Wagschalen sehr oft einem

hoͤchst unbequemen Schwanken unterworfen, so daß man sie stellen muß, ehe man

mit Sicherheit waͤgen kann: außer dem Zeitverluste hat dieses Schwanken auch

noch andere, mehr oder minder bedeutende, Nachtheile, wovon die Wage des Hrn. Quintenz vollkommen frei ist.

3. Laͤßt sich diese Wage so leicht anwenden, wie eine einfache Wage; sie

laͤßt sich leichter aufstellen; laͤßt sich leicht von einem Orte auf

den anderen bringen, fordert nicht so viele geeichte Gewichte, und dient, da sie so

sehr empfindlich ist, selbst zum Abwaͤgen sehr leichter Koͤrper, wenn

man die Koͤrper auf die Wagschale der Gewichte und die Gewichte auf die

Bruͤke legt.

Hr. Francoeur erklaͤrt daher diese Wage fuͤr

sehr brauchbar sowohl zu oͤffentlichem Gebrauche, als in Fabriken, Hallen,

Magazinen, Niederlagen, und uͤberhaupt dort, wo viele und schwere Sachen

gewogen werden muͤssen.

Beschreibung der Wage.

Diese Wage besteht aus einer hoͤlzernen Kiste A,

Fig. 2, in

Form eines Trapezes, auf welcher eine Bruͤke oder ein Fluͤgel (tablier) aufgezogen ist, B,

worauf man den zu waͤgenden Koͤrper stellt; aus einem aufsteigenden

hoͤlzernen Balken, C, der einen Wagebalken, D, mit ungleichen Armen traͤgt; aus einer

Wagschale, E, die an diesem Balken aufgehaͤngt

ist; aus zwei gebogenen Hebeln FF, deren

Stuͤzpunct in g b'c' sich befinden, und die sich

in eine Gabel G enden. Diese Hebel befinden sich in der

Kiste A, und tragen die bewegliche Bruͤke B; aus einer gekruͤmmten Eisenstange H, die an den kleinen Balken II befestiget ist, und die auf Messern qq der gekruͤmmten Hebel FF ruht; aus einer eisernen Sperrstange, die die

Hebel in ihrer Entfernung von einander haͤlt; endlich aus einem senkrechten

Brette, L, welches den obern Theil der Wage vor aller

Erschuͤtterung schuͤzt, welche durch die Bewegung der Lasten, die man

auf der Bruͤke rollt, entstehen koͤnnte.

Die Bruͤke B ruht auf drei Stuͤzpuncten,

xyz; wenn diese drei Puncte, waͤhrend

einer unendlich kleinen Verruͤkung, gleiche vertikale Raͤume

durchlaufen, so werden alle uͤbrigen Puncte waͤhrend derselben Zeit

denselben senkrechten Raum durchlaufen. Nun ruhen aber die Puncte xz, mittelst der beiden Messer qq, auf dem zweiarmigen Hebel FF, der sich in b' und

c' auf feste, in g auf

den unteren Rand einer Oeffnung stuͤzt, welche unten an der senkrechten

Stange o angebracht ist. Diese Stange ist mittelst des

Zapfen-Bandes g an dem kuͤrzeren Arme a des Hagebalkens D

angeheftet, dessen Mittelpunct der Bewegung auf der Gabel r ist, welche auf dem Balken C befestigt ist.

Der Punct y wird auf dieselbe Weise durch eine andere

senkrechte Stange n gehalten, die in h auf demselben Arme des Hebels a ruht, welcher die erste verticale Stange o

traͤgt, so daß, da die Geschwindigkeiten der Puncte g und y unter sich gleich sind, so wie jene

der Puncte h und y, indem

die Heiden ersteren dieser Puncte derselben verticalen Stange angehoͤren, was

auch von den beiden lezteren gilt, wenn die Geschwindigkeiten der Puncte xz jener des Punctes y

gleich werden sollen, die zwei ersteren und die leztere in demselben

Verhaͤltnisse zur Vertical-Geschwindigkeit der Stange o seyn muͤssen. Dieß erhaͤlt man leicht, wenn man

dasselbe Verhaͤltniß zwischen den Entfernungen, der Puncte g und der Stange H gegen die

Linie b' c' und den Entfernungen der Puncte g und h gegen den Punct r herstellt. Dieses Verhaͤltniß ist wie 6 zu

1.

Mit dem Arme des Hebels a correspondirt der andere Arm

b, welcher sich zu dem ersten, wie 5 zu 3

verhaͤlt. Folglich ist die Geschwindigkeit des Punctes h, und daher auch die des auf die Wagschale E

gelegten Gewichtes fuͤnf Drittel der Geschwindigkeit der Stange o, die der sechsfachen Geschwindigkeit eines jeden

Punctes der Bruͤke gleich ist. Die Geschwindigkeit der Wagschale E ist demnach immer zehn Mahl groͤßer, als jene

eines jeden dieser Puncte, woraus folgt, daß nur dann Gleichgewicht Statt hat, wenn

das in die Wagschale gelegte Gewicht 10 Mahl kleiner ist als jenes, welches man auf

die Bruͤke bringt. Man darf also nur das Erstere dieser Gewichte kennen, um,

durch Multiplication mit 10, den Werth des zweiten zu finden.

Der Arm D ist mit vier prismatischen Messern edef versehen. Die beiden ersteren, welche sich an

dem kurzen Arme befinden, nehmen die Zapfenbaͤnder g und h der Stangen o und n auf. Das dritte, e, welches den Mittelpunct der Bewegung bildet, ruht auf

der Gabel r; das vierte, an dem Ende des langen Armes

b des Wagebalkens, traͤgt das Zapfenband k, in welches die Wageschale E eingehaͤkelt ist.

Diese Messer stehen in folgenden Verhaͤltnissen von einander: die Entfernung

von c zu a verhaͤlt

sich zu jener von e zu f,

wie 3 zu 5; und die Entfernung von d zu e ist von jener von e zu f, wie 1 zu 10.

Die gekruͤmmten Hebel FF sind mit 5 Messern

versehen, wovon zwei, pp, als Stuͤzpuncte

dienen, und zwei, qq, die gekruͤmmte Stange

H tragen. An dem gabelfoͤrmigen Schnabel g dieser Hebel befindet sich das Messer v, an welchem sich das untere Ende der Stange o anheftet. Das Verhaͤltniß der Entfernungen

dieser Messer FF ist, wie 1 zu 6; d.h., von q nach p = 1, von q nach v = 5.

Diese Verhaͤltnisse von 3 zu 5 auf dem Wagebalken, und 1 zu 6 an den

gekruͤmmten Hebeln erzeugen ein Verhaͤltniß von 3 zu 30, oder von 1 zu

10.

Es ist offenbar, daß, da das Verhaͤltniß von d zu

v, wie 1 zu 10 ist, eine Gleichheit des Drukes

fuͤr die ganze Bruͤke B daraus

hervorgeht.

Wie man sich dieser Wage bedient.

Die Wage muß vollkommen horizontal und mit ihren aufrechten Theilen vollkommen

senkrecht stehen, und daher muß man alles unter derselben beseitigen, was ein freies

Spiel hindern koͤnnte. Man nimmt dann den Keil m

weg, welcher an dem eisernen Schnell-Galgen á aufgehaͤngt ist, und zieht den Schluͤssel, u, ab. Man bringt die

Wagschale E in Gleichgewicht mit der Bruke, was mittelst

kleiner Bleistuͤke geschieht, die man in das Schaͤlchen, t, wirft. Hierauf beladet man die Bruͤke B, nachdem man vorlaͤufig die Maschine, mittelst

des Keiles m, in Ruhe gebracht hat, der das Spiel des

Wagebalkens D aufhaͤlt, und mittelst des

Schluͤssels, u, der jede Bewegung der

Bruͤke hindert. Nur in dem Augenblike des Wagens nimmt man diese doppelte

Sperre weg, um das Spiel der Wage herzustellen. Sobald das Zuͤngelchen l, welches an dem Wagebalken befestigt ist, mit der

kleinen Nadel in der Mitte des Zaumes, i, correspondirt,

steht die Wage im Gleichgewichte.

Vortheile dieser neuen Wage.

Sie ist (außer den bereits von Hrn. Francoeur bemerkten

Vortheilen) wohlfeilMan wendet sich à Mr. Rollè, à Strasbourg, oder

à Mr. Chapuis, à Paris, rue du Ponceau,

N. 7. A. d. O..

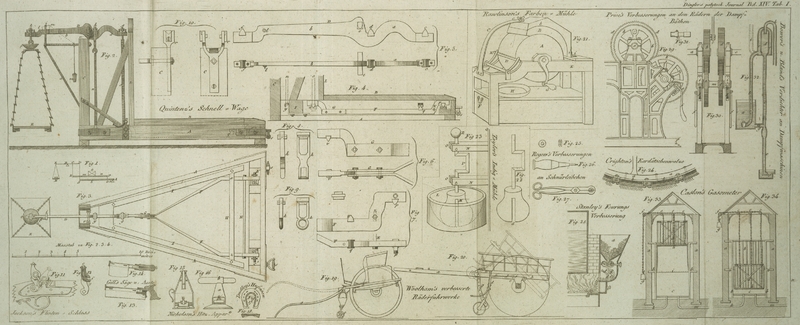

Erklärung der Figuren.

Dieselben Gegenstaͤnde sind mit denselben Buchstaben bezeichnet:

Fig. 1. gibt

den geometrischen Beweis der Theorie dieser Wage.

Fig. 2. ist

ein Seiten-Aufriß der aufgerichteten Wage.

Fig. 3.

Grundriß desselben. Man hat die Bruͤke oder den Fluͤgel (tablier) weggenommen, um daß Innere ihrer Einrichtung zu

zeigen.

Fig. 4.

Durchschnitt von den gekruͤmmten Hebeln.

Fig. 5.

Wagebalken im Grundrisse und im Aufrisse.

Fig. 6.

Vorderes Ende der gekruͤmmten, in eine Gabel sich endenden, Hebel im Aufrisse

und im Grundrisse.

Fig. 7.

Hinteres Ende derselben Hebel im Aufrisse. und im Grundrisse.

Fig. 8. Aufriß

des Zapfenbandes, welches auf einem der Messer des kurzen Armes des Wagebalkens

ruht, und Ansicht desselben von der Seite.

Fig. 9. Eben

dieß von einem anderen Zapfenbande auf dem langen Arme des Hebels, woran zugleich

die Wagschale eingehaͤkelt wird.

Fig. 10.

Ansicht der auf dem aufsteigenden Balken C befestigten

Gabel, auf welcher der Wagebalken sich schwingt, von vorne und von der Seite.

Die Fig. 5 und

10. sind

in doppeltem Maßstabe der Figuren 2, 3, 4.

A Kiste in Form eines Trapezes; B Bruͤke oder Fluͤgel (tablier);

C, aufsteigender Balken; D, Wagebalken; E, Wagschale; FF gekruͤmmte Hebel; g, gabelfoͤrmiges Ende dieser Hebel; H,

gekruͤmmte Stange, welche sich auf den Hebel stuͤzt; I, kleinere Balken, auf welchen die Bruͤke ruht;

k, eiserne Sperrstange, welche die Hebel von

einander entfernt haͤlt; L, senkrechtes

Brettchen, welches die Bruͤke von der uͤbrigen Maschine trennt.

a, kurzer Arm des Wagebalkens; b, langer Arm desselben Balkens; c, erstes

Messer, welches die Stange o aufnimmt; d, zweites Messer, welches die Stange n aufnimmt; e, drittes

Messer, welches sich auf die Stange r stuͤzt, und

den Punct bildet, um welchen sich der Wagebalken dieser Schnellwage schwingt; f, viertes Messer, welches das Zapfenband der Wagschale

aufnimmt; g. Zapfenband der Stange o; h, Zapfenhand der

Stangen; n; i, Zaum, an

welchem sich die Nadel befindet; k, Zapfenband der

Wagschale; l, Zeiger an dem Wagebalken; m, kleiner Keil aus Holz um die Bewegung der Wage zu

stellen; n, eiserne Stange, die mir den kleinen Balken,

II, in Verbindung sieht; o, eine andere Stange, die sich mit den gekruͤmmten Hebeln, FF, verbindet; pp, Messer am hintern Ende dieser Hebel; gg, andere Messer,

auf welche sich die gekruͤmmte Stange H

stuͤzt; r, Gabel, die als Mittelpunkt der

Bewegung fuͤr den Wagebalken dient; ss,

Griffe, um die Wage zu heben; t, kleines

Schaͤlchen, zur Aufnahme der Nebengewichte; u,

Schluͤssel, um die Bewegung der Stuͤcke zu stellen; v, Messer des Schnabels der Gabel g; xyx, Stuͤzpuncte der kleinen

Balken dd; à

Schnellgalgen aus Eisen, welcher den Zaum i

traͤgt; b' c', Stuͤzpuncte der

gekruͤmmten Hebel FF.

Tafeln