| Titel: | Verbindung eines hydropneumatischen Löthrohres mit einer pneumatischen Wanne in einem, und eines Gasbehälters sammt pneumatischer Wanne in einem anderen Apparate. Von Hrn. Joh. Cuthbert, Optiker und physikalischer Instrumentenmacher. |

| Fundstelle: | Band 14, Jahrgang 1824, Nr. LXXII., S. 290 |

| Download: | XML |

LXXII.

Verbindung eines hydropneumatischen Löthrohres

mit einer pneumatischen Wanne in einem, und eines Gasbehälters sammt pneumatischer Wanne

in einem anderen Apparate. Von Hrn. Joh. Cuthbert, Optiker und physikalischer

Instrumentenmacher.

Aus den Transactions of the Society for the Encouragement of

Arts, Manufactures and Commerce, in Gill's technical Repository. Mai,

1824. S. 326.

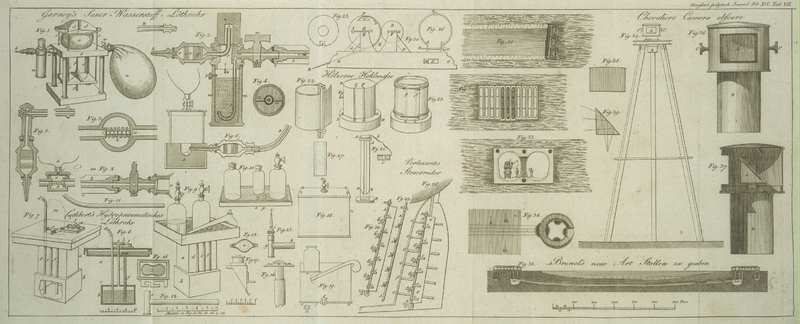

Mit Abbildungen auf Tab.

VII. (Im Auszuge.)

Cuthbert's Verbindung eines hydropneumatischen

Löthrohres.

Dieser Apparat wird, als Loͤthrohr, vorzuͤglich

dadurch sehr bequem, daß man Sauerstoffgas bei demselben anwenden kann, ohne daß der Schnabel des

Loͤthrohres, der hier aus Platinna ist, dabei schmilzt. Will man denselben

als pneumatische Wanne brauchen, so darf man nur das Mundstuͤk und den Dekel

wegnehmen, welcher leztere dann, abgenommen, als pneumatische Wanne dienen kann, da

der Rand des Dekel tief genug ist, um Wasser zu diesem Zweke zu fassen.

Das Wasser kann im Nothfalle, wenn viele Recipienten gebraucht werden, durch Blasen

mit dem Munde von dem Boden aufgetrieben, und mittelst einet Roͤhre, die sich

in der großen Roͤhre schieben laͤßt, in der gehoͤrigen

Hoͤhe erhalten werden: im entgegen gesezten Falle kann durch Niederziehen der

schiebbaren Roͤhre jede beliebige Menge Wassers auf ein Mahl in das untere

Gefaͤß abgelassen werden, so daß der Arbeiter alsogleich, ohne allen Beistand

einer zweiten Person, die Wassermenge, deren er bedarf, sich durch Vermehrung oder

Verminderung des Wassers Verschaffen kann.

Fig. 7 zeigt

den Apparat als Loͤthrohr, mit dem Luftgefaͤße b, welches hier geoͤffnet dargestellt ist, um die in demselben

enthaltenen Roͤhren zu zeigen.

Durch die Roͤhre, dd, welche bis auf ein

Viertel-Zoll voll dem Boden des Luftgefaͤßes herabsteigt, wird die

Luft mit dem Munde hineingeblasen.

Die Roͤhre ee leitet die Luft aus dem

Gefaͤße b durch den Schnabel des

Loͤthrohres in die Flamme der Lampe. Die lezte Roͤhre enthaͤlt

noch eine andere, die sich luftdicht in derselben schieben laͤßt, und in Fig. 12

einzeln dargestellt ist. An dem Ende dieser Roͤhre ist eine Querroͤhre

angebracht, und in diese laͤßt die bewegliche Roͤhre, Fig. 13, sich schieben.

An dem Theile, g, dieser beweglichen Roͤhre ist

der Schnabel k mittelst einer Schraube bei i befestigt.

Wenn man die Querroͤhre an die dem Eintritte der Luft in die Flamme entgegen

gesezte Seite dreht, so wird sie ein Sperrhahn, und verschließt der Luft den

Ausgang, indem das Loch h in der Roͤhre durch

welches die Luft zur Lampe gelangt, auf die der Oeffnung der Querroͤhre, Fig. 12,

entgegengesezte Seite gedreht wird.

Die große Roͤhre f, welche bis auf einen halben

Zoll von dem Boden hinabreicht, laͤßt das Wasser aus dem weiteren Theile der pneumatischen Wanne

hinabfließen, so daß die Luft dadurch aus dem Luftgefaͤße b durch die Centralroͤhre, ee, ausgetrieben werden kann.

Der obere gekruͤmmte Theil der Roͤhre dd laͤßt sich gelegentlich abnehmen, so daß man die Roͤhre

einer Blase luftdicht in derselben befestigen kann. Aus diese Weise kann man

Sauerstoffluft in das Luftgefaͤß bringen (nachdem man naͤmlich vorher

die atmosphaͤrische Luft weggeschafft hat), wodurch die Flamme des

Loͤthrohres, wo man immer starke Hize nothwendig hat, sehr wirksam gemacht

werden kann.

Die Lampe und ihr Untersaz 1 stehen auf dem Dekel des Loͤthrohres, so daß der

Docht unmittelbar vor dem Schnabel des lezteren zu stehen kommt. Dieser Schnabel e kann gehoben oder gesenkt werden um die Flamme

aus- oder abwaͤrts zu blasen, je nachdem eines oder das andere

noͤthig seyn sollte.

m stellt in punctirten Linien einen Schirm dar, welcher

auf der Roͤhre dd befestigt ist, und die

Augen des Arbeiters vor dem Lichte der Lampe schuͤzt, so wie die Flamme vor

dem Flattern durch den Athem desselben: dieser Schirm kann, nach Belieben,

zuruͤkgedreht werden.

Fig. 8 stellt

das Instrument im Gange, im Durchschnitte seines Troges und Luftgefaͤßes, und

der Roͤhren d, e, und f, von der Vorderseite dar, und zeigt, wie das Wasser durch die

Roͤhre f von oben in das untere Gefaͤß b hinabsteigt, und die Luft uͤber seiner oberen

Flaͤche durch die Central-Roͤhre, e, in die Flamme der Lampe treibt.

Fig. 9 ist dir

Apparat, wenn er als pneumatische Wanne zum Auffangen der Gasarten benuͤzt

wird. Die Fig.

14 dargestellte kurze Roͤhre, welche sich schieben laͤßt,

und in die groͤßere Roͤhre, f, paßt (S.

Fig. 8),

ist hier mit einer Kappe, n, versehen, damit das Wasser

nicht uͤber die obere Kante der Wanne steigen kann, wenn es aus dem

Luftgefaͤße durch Einblasen durch die Roͤhre d aufgetrieben wird.

Fig. 15 zeigt

diese Kappe n im Grundrisse.

Der Vortheil, den man bei dieser Vorrichtung hat, ist dieser, daß, wenn man einen

großen Recipienten mit Wasser aus dem Troge fuͤllt, dem Abgange des Wassers

augenbliklich dadurch abgeholfen werden kann, daß man durch Anblasen mit dem Munde es aus dem. unteren

Gefaͤße heraufblaͤst, wo es dann in der oberen Abtheilung dieser Wanne

in jeder beliebigen Hoͤhe durch die Roͤhre, n, erhalten werden kann, die man bis zur verlangten Hoͤhe der

Oberflaͤche des Wassers emporzieht. Eben diese Roͤhre laͤßt das

uͤberfluͤßige Wasser in das unten stehende Gefaͤß ablaufen,

wenn das Wasser aus dem Recipienten durch das Gas herausgedruͤkt ist. Es ist

also hier alle besondere Muͤhe des Nachfuͤllens und Ausleerens des

Wassers erspart.

Die weit ausgebreitete Oberflaͤche des oberen Theiles der pneumatischen Wanne

dient, wenn der Apparat als Loͤthrohr gebraucht wird, vorzuͤglich

dazu, den Druk des Wassers auf die Luft beinahe immer gleich zu erhalten, und so

eine gleichfoͤrmige Flamme zu erzeugen, indem die Hoͤhe des Wassers

nur wenig veraͤndert wird. Die Form selbst schon ist fuͤr pneumatische

Operationen sehr bequem.

Fig. 10 zeigt

den Dekel des Apparates umgekehrt, wo er zum Troge wird, in welchem die Recipienten,

wenn sie mit Gas gefuͤllt sind, von einem Orte auf den anderen getragen

werden koͤnnen. Die zwei kurzen Roͤhren o

und p hindern das in dem Troge befindliche Wasser durch

die Loͤcher durchzulaufen, durch welche die Roͤhren d und e durchgehen.

Fig. 16 ist

der Grundriß, und Fig. 17 ein Seitenaufriß der Lampe auf einem beweglichen Untersaze.

Dieser Untersaz, wird, wo es noͤthig ist, zu gleicher Zeit mit dem Dekel des

Apparates als Troge die Lampe zu brauchen, innerhalb de Brunens der pneumatischen

Wanne oben an demselben aufgehaͤngt; eine gebogene Platte ist unter einem

rechten Winkel an diesem Untersaze angebracht, und diese Platte ist mit Ausschnitten

versehen wie Fig.

16 zeigt, in welchen die Roͤhren, d und

e, aufgenommen, und wodurch die Lampe und der

Untersaz in ihrer gehoͤrigen Lage gehalten werden.

Fig. 18 ist

ein unten offener Gasbehaͤlter, der in den Brunnen der pneumatischen Wanne

paßt, mit einem auf demselben angebrachten Sperrhahne, t.

Fig. 19 ist

ein Durchschnitt desselben Gefaͤßes, welches aber hier umgekehrt dargestellt

ist. Der Sperrhahn, t, ist hier abgenommen, und das

Loch, durch welches derselbe durchging, mittelst der Schraube, s, luftdicht geschlossen. Mittelst eines beweglichen Untersazes und einer

halbkugelfoͤrmigen, unten an demselben angebrachten, Kammer, r, wird er eine pneumatische Wanne; diese Kammer dient

zur sicheren Auffassung des Gases aus einer Retorte etc., indem das Gas bloß durch

das Loch in dem Untersaze durch, und der Schnabel der Retorte nicht abglitschen

kann.

Hr. Cuthbert erhielt fuͤr diese Mittheilung die

silberne Medaille.

Tafeln