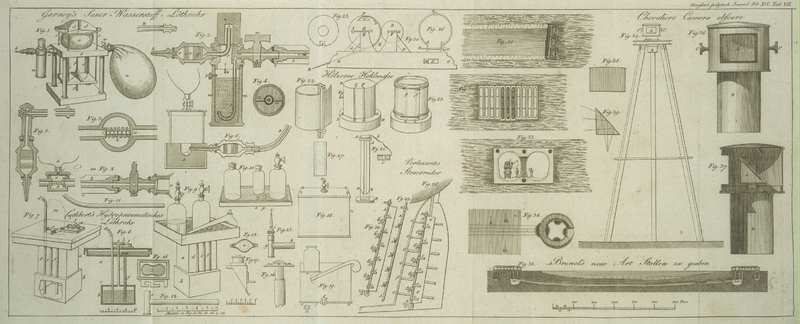

| Titel: | Beschreibung einer Camera - obscura mit einem Menisk - Prisma. Nach der Erfindung des Hrn. Vinc. Chevalier, d. ält., Optikers, quai de l'Horloge, n. 69 à Paris. |

| Fundstelle: | Band 14, Jahrgang 1824, Nr. LXXVI., S. 304 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Beschreibung einer Camera

-

obscura mit einem Menisk

-

Prisma. Nach der Erfindung des Hrn. Vinc. Chevalier, d. ält.,

Optikers, quai de l'Horloge, n. 69 à Paris.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l'industrie nationale. N. 233. S. 297.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Chevalier's Camera obscura mit einem

Menisk-Prisma.

Hr. Chevalier hat der

Société d'Encouragement im November 1819

ein convexes Prisma vorgelegt, welches in einer Camera-obscura das Bild der

aͤußeren Gegenstaͤnde, die man als beleuchtet voraussezt, darstellt,

und folglich den Spiegel und die Linse, deren man sich bisher bedient, vertritt.

Eine Special-Commission wurde mit Untersuchung dieses Instrumentes

beauftragt, und am 19ten December erstattete Hachette

einen sehr vorteilhaften Bericht uͤber dasselbe, nach welchem das convexe

Prisma folgende Vorzuͤge besizt:

1) Ist das Bild der Gegenstaͤnde lebhafter und reiner, als bei dem

Spiegel- und Linsen-Sisteme.

2) Durch die Refraction auf der Oberflaͤche des Prisma vermeidet man die

Unbequemlichkeit der doppelten Reflexion auf die beiden parallelen Seiten eines

Spiegel-Glases von gewisser Dike.

3) Ist ein Prisma dauerhafter, als ein Spiegel, dessen Belegung durch Feuchtigkeit

und andere zufaͤllige und haͤufige Ursachen leiden kann.

4) Der Kuͤnstler oder Liebhaber kann lang und bequem unter dem Vorhange der

Camera-obscura

arbeiten, weil die Luft frei durch denselben durch kann.

5) Ein convexes Prisma ohne Fassung, das wie Spiegel und Linse zugleich wirkt, kostet

nur 15 Franken, waͤhrend Spiegel und Linse das Dreifache kosten

wuͤrden, da flache Spiegel, selbst von kleinem

Flaͤchen-Inhalte, sehr schwer zu verfertigen sind.

Seit jenem Berichte des Hrn. Hachette hat Hr. Chevalier sein Instrument noch mehr vervollkommnet. Statt

des convexen Prisma nimmt er ein Menisk-Prisma,

wodurch das Instrument eine ganz neue Einrichtung, und den wichtigen Vortheil

fuͤr eine Camera obscura erhaͤlt, daß das

Bild ohne alle Aberration und gleich nett in allen seinen Theilen dargestellt wird.

Auch in der Fassung hat Hr. Chevalier einige

Veraͤnderungen angebracht, und das Instrument einfacher, tragbarer und

bequemer gemacht.

Das neue Prisma ist auf Tab. VII. Fig. 36 und 37

dargestellt. Seine Basis unterscheidet sich von jener eines rechtwinkeligen

gleichschenkeligen Dreiekes nur dadurch, daß die beiden Seiten des rechten Winkels

durch zwei Bogen gebildet werden, deren Sehnen diese Seiten sind. Die große, flache,

Seite des Prisma bildet ein ParallelogrammParallelelogramm, und laͤuft durch die Hypothenuse der beiden Dreieke, als Basen des

fuͤnfteiligen Prisma, wovon zwei Seiten sphaͤrisch sind, die eine

convex, die andere concav. Dieser Kruͤmmungen wegen nennt Hr. Chevalier dieses Prisma Menisk-Prisma.

Bei dem Gebrauche wird die convexe Flaͤche gegen den Gegenstand, die große

ebene Flaͤche unter einem Winkel von 45° und die concave

Oberflaͤche gegen das Papier gekehrt.

Die Dimensionen des Prisma sind willkuͤrlich, sie muͤssen jedoch nach

der Laͤnge des Brennpunctes berechnet seyn.

Fig. 36 zeigt

das Menisk-Prisma gefaßt und von vorne.

Fig. 37 im

vertikalen Durchschnitte, wo das Spiel und die Lage des Instrumentes dargestellt

ist.

Fig. 38 das

Prisma von vorne.

Fig. 39 von

der Seite.

Fig. 40 den

ganzen Apparat zum Gebrauche fertig, auf die Camera

obscura aufgesezt von vorne, und in etwas kleinerem Maßstabe.

A, das Prima; B, die Fassung

in Kupfer CC, geschweifte Schrauben um das Prisma

in der gehoͤrigen Lage zu erhalten.

Das Menisk-Prisma bringt folgende Wirkungen

hervor. Ein horizontaler Strahlen-Buͤschel faͤllt auf den

Mittelpunct der convexen Flaͤche, laͤuft durch das Prisma, tritt auf

die unter einem Winkel

von 45° (Fig. 39) geneigte ebene Flaͤche und davon zuruͤkgeworfen;

faͤllt dann auf die horizontale concave Flaͤche, und tritt aus dem

Prisma in die Luft. Das Bild des Gegenstandes, von welchem der

Strahlenbuͤschel ausging, wird auf einem Blatte Papier aufgefangen.

Ueberhaupt wird ein Lichtstrahl, der aus der Luft kommt, und sich in einem Glase

blicht, wieder aus dem Glase in die Luft zuruͤckgebrochen; es gib. aber

Einfallswinkel, durch welche die Zuruͤkbrechung in eine bloße

Zuruͤkwerfung sich verwandelt. Der Lichtstrahl, der aus dem Glase in die

Luft, als weniger dichtes Mittel, tritt, entfernt sich von der auf die

Einfalls-Flaͤche gezogenen Senkrechten, und wenn die Brechbarkeit der

Art ist, daß der Winkel der Senkrechten und zuruͤk gebrochenen Strahles

groͤßer ist, als ein rechter Winkel so tritt dieser Strahl nicht mehr aus dem

Glase; er schlaͤgt sich in dem Inneren des Prisma auf die Einfalls.

Flaͤche zuruͤk welche, in diesem Falle, als Spiegel wirkt.

Diese Camera obscura auf welche Hr. Chevalier sich ein brevet d'invention geben

ließ, ist viel einfacher, als jene, die er der Société d'Encouragement

im J. 1819 vorlegte. Sie besteht bloß aus 3 leichten Stangen, die gegen einander

geneigt sind, und einen hoͤlzernen Kreis halten, auf welchem der Apparat

aufgestellt wird. In gehoͤriger Entfernung tragen sie einen kleinen Tisch.

Die Stangen werden mit schwarzem Taffet umhuͤllt, damit eine vollkommne

Dunkelheit erzeugt wird.

Nach dem das Instrument aufgestellt ist, sezt der Zeichner sich in der Camera obscura, mit dem Ruͤken gegen den

Gegenstand gekehrt nieder, und nimmt auf einem auf dem Tische ausgebreiteten Blatte

Papier das Bild der aͤußeren Gegenstande mit aller Reinheit des Umrisses und

der Farbenmischung auf. Man kann auf diese Weise die genauesten Zeichnungen

erhalten, da man nur dem Hilde nachfahren darf.

Da die Prismen eine große Glas-Masse bilden, so ist es sehr schwer sich

vollkommen fehlerfreie, ohne Blasen und Farbenstreifen, zu verschaffen. Hr. Chevalier sucht sich die dazu noͤthigen

Glasstuͤke selbst in den Spiegelglas-Fabriken aus, und findet oft

unter 1000 kaum 20. Er erweicht diese Stuͤke in einer Kapelle, und gibt ihnen in einem

Model die noͤthige Form. Auf diese Weise, die er das Sezen, (refoulage) nennt, erhaͤlt er aus einem

Stuͤke Spiegel-Glas von 10–12 Millimetern Dike Prismen die zehn

Mahl so dik sind.

Die Erfindung dieses Sezens (refoulage), des einzigen

Mittels, fehlerfreies Glas von bedeutender Dike zu erhalten, gehoͤrt dem sel.

Hrn. Feret an, der im J. 1787 die Glaͤser zur

großen Wasserlinse biegen mußte, mit welcher Hr. de Bernières seine Versuche

im Garten de l'Infante anstellte.

Tafeln