| Titel: | Beschreibung des C. L. Althans kleinen transportablen Copierpultes zum schnellen Copieren von Zeichnungen, welches sich in einen kleinen Raum zusammen legen läßt, also auch auf Reisen brauchbar und oft sehr nüzlich ist. |

| Fundstelle: | Band 14, Jahrgang 1824, Nr. XCII., S. 392 |

| Download: | XML |

XCII.

Beschreibung des C. L. Althans kleinen transportablen

Copierpultes zum schnellen Copieren von Zeichnungen, welches sich in einen kleinen Raum

zusammen legen läßt, also auch auf Reisen brauchbar und oft sehr nüzlich

ist.

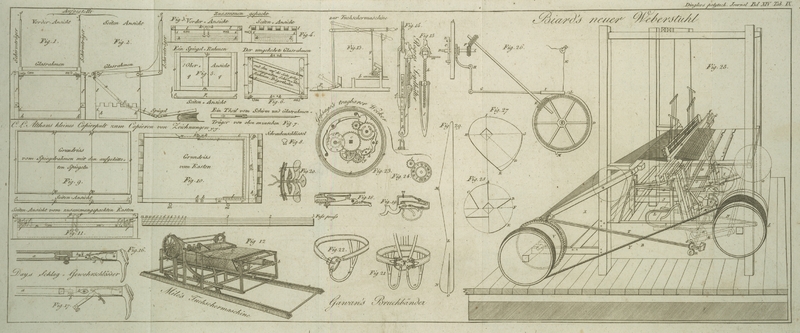

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Althan's transportables Copierpult zum schnellen Copieren von

Zeichnungen.

Meinem, in der Beschreibung eines großen stehenden

Copierpultes, vom 7ten vorigen Monats gegebenen Versprechen gemaͤß, gebe ich

hier die Zeichnung und Beschreibung von einem kleinen transportablen Copierpulte,

welches sich in einen kleinen Raum zusammen legen laͤßt und in Betreff der

Wirkung des Lichtes, bei der Probe, zu meiner vollkommenen Zufriedenheit ausgefallen

ist.

Die Figuren 1

und 2 auf Tab.

IX. zeigen das kleine Copierpult zum Gebrauche aufgestellt und die Figuren 3 und 4 dasselbe

zusammengepakt.

Fig. 5 ist

einer von den 3 Spiegelrahmen a, b, c (Fig. 2) jedoch ohne

aufgekittete Spiegel dargestellt, welcher spaͤter noch naͤher

beschrieben wird. Es ist zu bemerken, daß die Vorderansicht in Fig. 1 so dargestellt ist,

als waͤren die Spiegel noch nicht eingehangen. Fig. 6 zeigt den

Glasrahmen von unten angesehen mit den auf die Seite in denselben eingelegten

Theilen des Schirmtraͤgers, wovon ein Theil desselben in Fig. 7 von oben anzusehen

ist. Fig. 3

ist der zugehoͤrige Schraubenschluͤssel. Zwei aͤhnliche

Schrauben, wie e zum Halten des Schirmtraͤgers

halten bei ff den untern Theil vom Glasrahmen,

welcher mit dem obern Theile auf den eben erwaͤhnten angeschraubten

Hoͤlzern des Schirmtraͤgers ruht.

Die ganze Vorrichtung stellt man zum Gebrauche auf einen Tisch, so nahe vor ein

Fenster, als es das Ende des Spiegels c erlaubt, so, daß

das Licht durch's Fenster in die Spiegel faͤllt. Die drei Spiegel werden etwa

im gezeichneten Bogen abc aufgestellt, und durch

ein untergelegtes Buch oder eine andere Unterlage gehalten. Das durch's Fenster

fallende Licht faͤllt theils unmittelbar von jedem Spiegel, theils von einem

Spiegel zum andern, und alles zusammen concentrirt unter die Glastafel des

Glasrahmens, wodurch die aufgelegte zu kopierende Zeichnung von unten erleuchtet

wird. Vom Spiegel o faͤllt wenig Licht

unmittelbar unter die Glastafel und der eigentliche Zwek desselben ist, das von oben

herabfallende hellste Licht noch in die andern Spiegel zu werfen, und die

Erleuchtung unter der Glastafel zu vermehren. Dafuͤr ist jedoch nicht immer

die gezeichnete Lage des Spiegels c die beste,

besonders, wenn die Fenster hoch sind, man nahe vor's Fenster kommen kann, und viel

mehr Licht von oben als in horizontaler Richtung in's Fenster kommen kann, wie es in

engen Strassen etc. oft der Fall ist; fuͤr solche Faͤlle, ja selbst

bei ganz freiem Horizonte vor dem Fenster, wenn der Himmel unten am Horizonte stark

bewoͤlkt und oben hell ist, macht eine durch staͤrkere Unterlage

bewirkte geneigtere Lage des Spiegels c einen bessern

Effect unter der Glastafel als diese gezeichnete.

Die beste Lage dieses Spiegels laͤßt sich fuͤr jeden Fall sehr leicht

durch Versuche ausmitteln, wenn man nur den erwaͤhnten Zwek des Spiegels c dabei beruͤcksichtigt.

Damit das Licht uͤber dem Glasrahmen nicht zu sehr auf das fuͤr die

Copie bestimmte und auf die Zeichnung gelegte Papier falle und die durchscheinende

Zeichnung undeutlich mache ist bekanntlich ein leichter Vorhang oder Schirm

noͤthig, wozu ein großer Bogen Papier etwa von blauer oder einer andern

dunkeln Farbe dienen kann, welcher mit zwei Zipfeln auf die Spizen g des Schirmtraͤgers (Fig. 1 und 2) gehaͤngt

wird.

Was uͤbrigens noch vom Copieren selbst in der Beschreibung des großen

stehenden Copierpultes gesagt worden, gilt auch hier, wobei ich noch bemerke, daß

bei der Construction dieses kleinen Copierpultes keine Ruͤksicht auf das

Aufspannen des Papiers genommen ist, weil die Erfahrungen immer mehr lehren, daß man

sich auf Reisen gewiß nicht mit dem Aufspannen abgeben wird, indem die auf dem

großen Copierpulte dazu vorhandenen Vorrichtungen in den meisten Faͤllen

unbenuzt bleiben. Dagegen erlaube ich mir aber zu erinnern, daß man das zum Zeichnen

bestimmte Papier nicht aufgerollt, sondern etwa zwischen 2 Brettern, gerade gestrekt

aufbewahren muß, damit sich dasselbe nicht widerspenstig von der zu copierenden

Zeichnung aufhebe, und das gute Durchscheinen der unterliegenden Zeichnung

hindere.

Bei troknem Wetter legt man das aufgerollte Papier zuvor einige Stunden in einen

Keller oder an einen andern etwas feuchten Ort, und laͤßt es dann zwischen 2

geraden und beschwerten Brettern wieder austroknen. Zum Gebrauche auf Reisen

wuͤrde ich vom staͤrksten Briefpapier nehmen, welches aber noch in

ganzen Bogen seyn muß. Jeder Briefbogen ist bekanntlich nur die Haͤlfte des

urspruͤnglichen Bogens. Fuͤr solche einfach zusammen gebogene ganze

Papiergroͤße ist der innere Raum dieses Kastens gerade groß genug, so daß

unten in denselben eine, 1/2 Zoll hohe, Lage Papier eingelegt werden kann. Auf diese

werden die z zusammen zu legenden Spiegel a, b, c, wovon jeder Rahmen einen halben Zoll

Hoͤhe einnimmt, gelegt, welche also, inclus.

Papier 2 Zoll Hoͤhe ausmachen, und den untern Kastenraum hh (Fig. 1, 2, 3 und 4) ganz

ausfuͤllen.

Der Glasrahmen, welcher zum kleinsten Durchmesser die ganze aͤußere Breite des

Kastens hat, paßt genau in den Raum ii (Fig. 1, 2, 3 und 4), wie er in

Fig. 3 und

4

dargestellt ist. Und die zwei Wangenstuͤke ll des aufgestellten Pultes (Fig. 1 und 2) lassen sich (wie Fig. 3 und 4), gegen

einander niederlegen, welche alsdann zugleich den Dekel des Kastens bilden.

Wie die Gelenke derselben beschaffen sind, ist in der Zeichnung deutlich zu sehen,

welche aber fleißig und gut gearbeitet werden muͤssen. Auch ist uͤber

diese beiden Dekelklappen (oder Wangenstuͤke) noch zu bemerken, daß die obern

Enden (der aufgestellten Wangenstuͤke nicht rechtwinklich, sondern etwas

weniges schiefwinklich zusammengefuͤgt werden muͤssen, wie Fig. 3 in

zusammengeklappter Lage zeigt; sonst laͤßt sich ein solcher gut und dicht

gearbeiteter Kasten nicht auf- oder zumachen – alsdann wird (nach Fig. 3) die

rechte Dekelklappe zuerst auf- und zulezt zugemacht.

Zum Verschließen des Kastens bedient man sich derselben 4 Schrauben, welche zum

Anschrauben des Glasrahmens bei f und des

Schirmtraͤgers bei e dienen; die des

Schirmtraͤgers muͤssen fuͤr denselben nur auf eine hinreichende

Laͤnge mit angeschnittenem Gewinde versehen seyn.

In der Vorderansicht Fig. 3 sind zwei der Schrauben kk

punctirt dargestellt. Sie werden am besten von gezogenem Messing verfertigt und die

Koͤpfe von geschlagenem Messing aufgeloͤthet (sie koͤnnen

uͤbrigens auch von Eisen seyn), und die eisernen Muttern werden von der

innern Seite in die Kastenwaͤnde eingelassen (versenkt). Auch werden

ebenfalls auf dieselben Schrauben genau passende andere eiserne Muttern in den

Glasrahmen und in die Theile des Schirmtraͤgers, zum Anschrauben derselben,

eingelassen, wie dieses in der Zeichnung durch punctirte Linien angegeben ist. Die

Schraubenkoͤpfe werden in das Holz versenkt, und unter denselben werden gut

eingeklemmte durchlochte Blechscheiben angebracht, auf welche die

Schraubenkoͤpfe sich drehen ohne das Holz tiefer auszureiben.

In Fig. 2 sieht

man die Schraubenkoͤpfe mit ihren Einschnitten, und ein passender

Schrauben-Schluͤssel, etwa in der Form wie Fig. 8, dient sowohl zum

Aufstellen als zum Verschließen des zusammen gelegten kleinen Copierpultes.

Ueber das Zusammenpaken desselben ist nun noch zu bemerken uͤbrig, daß die 2

Theile des Schirmtraͤgers, in den leeren Raum des Glasrahmens unter die

Glastafel mit eingepakt werden koͤnnen, wie dieses in Fig. 6 in herumgekehrter

Lage des Glasrahmens zu sehen ist. Sie muͤssen aber gut eingespannt werden,

damit sie ruhig liegen bleiben und die Glastafel nicht zerschlagen. Zu dem Ende sind

bei rr und rr in

den Theilen des

Schirmtraͤgers Fig. 6 kleine vorstehende

Zapfen befestigt, welche an den Stellen in 4 Loͤcher des Glasrahmens passen,

und die Spizen ss werden seitwaͤrts in

Einschnitte versenkt, welche daselbst so angebracht seyn muͤssen, daß sich

die Enden der Schirmtraͤgerstangen t und t mit dem Einlegen der Spizen in die Einschnitte s und s auch etwas gegen die

Hoͤlzer spannen.

Außer dem schon Gesagten duͤrfte uͤber die Einrichtung der einzelnen

Theile noch Folgendes zu erinnern seyn:

1) Der Kasten als Gestell mit den Dekelklappen als Wangenstuͤke fuͤr's

Gestell, ist so zusammengesezt, daß derselbe im Ganzen zusammen troknen kann, ohne

zu reißen. Es laufen naͤmlich im Boden, Dekel und den langen Seiten des

Kastens die Holzfasern alle den langen Weg, aber in den zwei Kopfstuͤken des

Kastens laufe sie aufrecht, welches ein gemeinschaftliches Zusammentroknen des

ganzen Kastens ungehindert zulaͤßt. Auch der Dekelgelenke halber ist es

nothwendig, daß die Holzfasern der Kopfstuͤke aufrecht gerichtet sind.

Fuͤr gute Ausfuͤhrung duͤrfte es wohl nicht unnuͤz seyn,

noch folgende Bemerkungen beizufuͤgen:

Man nehme zu den zwei Kopfstuͤken und den zwei Dekelklappen (entweder aus

einer oder zwei Brettbreiten) die vier Theile der Reihe nach, von einer

Bretterlaͤnge- und von einer Holzart (z.B. Nußbaum), welche nicht

leicht reißt und fest ist. Auch muß das Brett dazu gut ausgewaͤhlt seyn, daß

es nicht zu nahe vom Kernholze weg, also nicht leicht zum Verwerfen (Verziehen)

geneigt ist.

Aus der einen unbearbeiteten Bretterlaͤnge schneidet man die Stuͤke der

Reihe nach, mit etwas Zugabe fuͤr die Bearbeitung, so ab, daß dieselben

getrennten Enden, beim geschlossenen fertigen Kasten, wieder gegen einander kommen.

Ferner, werden zuerst die Loͤcher fuͤr die durchzustekenden runden

Stangen (von dikem Meßing- oder Eisendraht) der Dekelklappengelenke

durchbohrt – indem dieses zulezt nicht so leicht genau genug zu treffen ist;

dann werden die Brettstuͤke alle genau von gleicher Dike gehobelt, wobei die

Loͤcher genau in der Mitte zu halten sind; hierauf werden uͤber den

Brettstaͤchen hin, genau uͤber der Loͤcher-Mitte, Linien

gerissen, nach welchen die Kanten die Brettstuͤke genau im rechten Winkel

abgerichtet werden,

damit die Loͤcher genau rechtwinklich und in der

Brettstaͤrken-Mitte durchgehen; und zulezt winkelt man genau

uͤber der Loͤcher-Mitte um die Brettstuͤke herum, um von

dieser Mittel-Linie der Gelenke aus die Gelenke selbst auftragen und

ausarbeiten zu koͤnnen. Ist man genoͤthigt, die Dekelklappenbreite aus

zwei Brettbreiten zusammen zu leimen, so schneidet man zuerst aus zwei ganzen

Brettlaͤngen von jeder, wie oben, die einzelnen Stuͤke der Reihe nach

ab, darauf bohrt man, auf dieselbe Weise wie oben, die Loͤcher durch, hobelt

vorlaͤufig die Bretter auf beiden Seiten etwas ab, zieht uͤber den

Loͤchern die Mittel-Linien, nach welchen an jedem Stuͤke die

eine Kante zum Zusammenleimen derselben zuerst im rechten Winkel mit der gedachten

Mittel-Linie abgerichtet werden, hierauf stekt man aber beim Zusammenleimen

die passenden Gelenk-Stangen durch die Loͤcher, damit dieselben genau

in gerader Linie gegen einander kommen. Beim weitern Vollenden dieser Arbeit

verfaͤhrt man, wie oben.

2) Der Glasrahmen ist von ganz einfachen vierkantigen Leisten zusammengesezt, in

welchen eine Glastafel genau mit der Oberflaͤche gleich in einen kleinen salz

eingekittet ist. An der einen (untern) langen Seite dieses Glasrahmens sind die mehr

erwaͤhnten Schraubenmuttern (uu

Fig. 6) von

unten eingelassen, und von den beiden kuͤrzen Seiten her die noͤthigen

Schraubenloͤcher, nach diesen Muttern hin, eingebohrt.

Zum Anhaͤngen der Spiegel sind bei mm (Fig. 1, 2, 3, 4 und 6) zwei

meßingene Knoͤpfchen eingeschraubt, an welche die zwei Lederlaͤppchen

mn

Fig. 2

angehaͤngt (angeknoͤpft) werden. Außerdem hat der Glasrahmen noch

vier, von oben herab durchbohrte Loͤcher, durch welche sich die Schrauben zum

Verschließen des Kastens, wovon zwei bei kk in

Fig. 3 und

alle vier in Fig.

6 bei kkkk zu sehen sind, steken

lassen.

3) Die Spiegelrahmen a, b, c

Fig. 2 werden

zum Anknoͤpfen mit den oben erwaͤhnten zwei Leberlaͤppchen mn versehen, in welchen ein Knopfloch befindlich

ist, und welche mittelst kleinen Holzschraͤubchen und kleinen auf's Leder

gelegten meßingenen Planchen an den obersten Nahmen bei n gut befestiget sind. Die Spiegelrahmen sind mit den langen Seiten gegen einander mit

solchen, jedoch gut gearbeiteten, kleinen Gelenkbaͤndern (sogenannten

Nußbaͤndern) an den Eken verbunden, wie sie bei den zusammen zu legenden

Spieltischen angewendet werden. Kleine, gut angebrachte, aber sehr fein und passend

gearbeitete Charnierbaͤnder zwischen a und b auf der Ruͤkwandflaͤche eingelassen und

angeschraubt; desgleichen zwischen b und c gegen die schmalen Stoßflaͤchen

zwekmaͤßig eingelassen und angeschraubt- und zwar so, daß die Achse

der Charnierbaͤnder hier zwischen b und c

Fig. 2 in die

gehoͤrige Hohe, mit der obern Kante der Verstaͤrkungen opo

Fig. 5 gleich,

zu liegen kommt – duͤrfte noch wohl besser seyn, so bald man so kleine

und gut passende Charnierbaͤnder nebst Schraubchen bekommen kann.

Die zwei untern Spiegel b und c legen sich nach der eingebogenen obern Spielseite, mit den

Spiegelflaͤchen gegen einander, zusammen. Nach derselben Seite hin kann aber

der dritte Spiegel nicht mehr hinklappen. Es muͤssen daher die

Gelenkbaͤnder auf die umgekehrte Weise an den Rahmen a und b angebracht werden, damit dieselben mit

den Ruͤkwaͤnden gegen einander gelegt werden koͤnnen.

Von beiden Stoßkanten der Spiegelrahmen a und b muß, sowohl an den Rahmstuͤken als an den

Gelenkbaͤndern, so viel, vom rechten Winkel abweichend, weggefeilt werden,

daß sich die Gelenke so weit uͤberlegen lassen, daß der Winkel axb bis zum Winkel eines Achtels gebracht werden

kann. Es kommen, der Einrichtung nach, die drei Spiegel in zusammengeklappter Lage

so auf einander, daß a oben und c unten kommt, wobei die Lederlaͤppchen mn in aufrecht gekehrter Stellung oben bleiben und

zugleich zum Ausheben der Spiegel aus dem Kasten dienen koͤnnten, welches

aber zuviel Spielraum zwischen den Spiegel und Kastenwaͤnden und besondere

Vorsicht beim Ausheben und Einlegen der Spiegel erfordern wuͤrde, um

dieselben nicht zu zerbrechen. Daher ist es bequemer zum Ein- und Ausbringen

der Spiegel ein starkes breites Band mitten unter den zusammen geklappten Spiegeln

herzulegen, und mit diesem dieselben in den Kasten einzusenken und wieder

auszuheben.

Die Enden dieses Bandes legt man alsdann beim Verschließen des Kastens, eben

ausgestrekt uͤber die oberste Spiegelflaͤche.

Fig. 5 ist,

wie schon gesagt, ein Spiegelrahmen ohne Spiegel dargestellt. Die Seitenansicht

zeigt deutlich, wie der ganze Rahmen zwischen den beiden vorstehenden Theilen o, o schwaͤcher als einen halben Zoll ist, damit

die auf jedem Rahmen dicht neben einander aufgekitteten 2 Spiegel o und o senkrecht liegen,

und sich beim Einpaken nicht zerdruͤken koͤnnen, indem die

vorstehenden Theile auf einander zu ruhen kommen.

Damit sich die zusammen geklappten Spiegelrahmen beim Anfassen und Einpaken nicht

biegen, und dadurch die Spiegel nicht zerbrochen werden, sind bei pp zwei eben so hohe – Kloͤzchen

aufgeleimt, welche beim Zusammenlegen auf die des andern Rahmens zu ruhen kommen,

und das Biegen der Spiegel rahmen verhindern. Jeder Spiegelrahme., ist, wie Fig. 5 zeigt

zusammengezapft und mit in salzen von unten eingeleimten (etwa 1/8 Zoll)

duͤnnen Fuͤllungen (oder Ruͤkwaͤnden) qq versehen.

In Betreff der Spiegel selbst ist zu bemerken, daß die gewaͤhlte einzelne

Spiegelgroͤße, deren 2 auf einen solchen Rahmen hier gehen, fuͤr

diesen Zwek die beste und wohlfeilste seyn duͤrfte, welche man auch sehr

haͤufig im Handel antrifft. Sie sind zu haben bei Friedr. Schaller in

Fuͤrth bei Nuͤrnberg. Von den langen Seiten des Rahmens muͤssen

sie ein wenig zuruͤkstehen, damit die Spiegel durch das Aneinanderstoßen der

Rahmen, nicht zerbrochen werden. Auch muͤssen an jedem Spiegel die zwei Eken

etwas abgeschnitten werden, welche mit den kleinen Stuͤzkloͤzchen pp in Beruͤhrung kommen. Uebrigens wilden

die Spiegel, ebenfalls wie beim großen Copierpulte mit einer durch

Terpenthinoͤhl weich gemachten Fensterkitte auf den Rahmen befestigt.

Anhang. Beschreibung eines, aus der Einrichtung des

großen stehenden und kleinen transportablen Copierpultes hervorgegangenen großen

transportablen Copierpultes, welches die Bequemlichkeiten zum Aufspannen des Papiers

etc. vom großen stehenden und die des Zusammenlegens etc. des kleinen transportablen

besizt.

Dieses große transportable Copierpult ist in der

Haupteinrichtung dem kleinen ganz aͤhnlich, daher gilt auch hier alles Das,

was uͤber jenes gesagt worden ist, mit einigen wenigen Abweichungen, welche

hier erklaͤrt und durch die Fig. 9, 10 und 11 dargestellt werden

sollen.

Fig. 9 ist ein

Spiegelrahmen mit 6 ausgekitteten Spiegeln dargestellt. Er wird aus 2 langen Leisten

2 Kopf- und 2 Querleisten und 3 zwischen Kopf- und Querleisten

eingezapften Mittel-Leisten zusammen gezapft, zwischen welchen duͤnne

Fuͤllungen oder Ruͤkwaͤnde in salze eingeleimt werden. Auch

sind hier, wie bei denen des kleinen Pultes, die Verstaͤrkungen oopppp zu demselben Zweke angebracht. Es werden

beim Aufstellen des Pultes die Spiegel eben so an zwei meßingenen Knopfchen mm aufgehaͤngt, wie beim kleinen Pulte. Es

sind hier ebenfalls 3 dieser Spiegelrahmen (also zusammen 18 Spiegel zur

Beleuchtung) welche auf dieselbe Weise und unter denselben Verhaͤltnissen

zusammen verbunden und angebracht werden. Es duͤrfte hierbei wohl besser

seyn, keine sogenannten Nußbaͤnder, sondern fuͤr jedes Spiegelgelenk 3

Charnierbaͤnder, aus die fruͤher (in der Beschreibung des kleinen

Pultes) empfohlene Weise anzubringen, wodurch diese langen Spiegelrahmen sicherer

gehalten werden.

Der Kasten Fig.

10 und 11 ist gerade so eingerichtet, als der zum kleinen Pulte, und ist in der

gehoͤrigen Groͤße und mit den noͤthigen Holzstuͤken in

der Zeichnung angegeben. Es ist nur dabei zu bemerken, daß hier unten im Kasten kein

Papierraum uͤbrig, sondern nur fuͤr die 3 zusammengelegten Spiegel ein Raum von 2 5/8 Zoll

preußisch undundr heinlaͤndisch Maaß Hoͤhe und der Boden 5/8 Zoll dik ist; daß

ferner hier der Raum zwischen Spiegel und Dekel fuͤr drei in und auf einander

geschlossene Rahmen von 2 1/2 Zoll Hoͤhe und der Dekel 1 1/4 Zoll stark oder

hoch ist; also die ganze Hoͤhe des geschlossenen Kastens 7 Zoll

betraͤgt.

Die drei in und auf einander schließenden Rahmen sind genau in denselben

Holzstaͤrken wie die beim stehenden Copierpulte und fast ganz auf dieselbe

Weise verfertigt, und sind nur in der Breite und in den Kopfstuͤken des

Gestellrahmens verschieden, wie die Zeichnung Fig. 10 und 11 angibt. Es

ist nn

Fig. 10 und

11 der

Gestellrahmen mit einer salz an der obern innern Kante, in welche der bekannte

Glasrahmen ll (in Fig. 11 nur punctirt

angegeben) gerade so, wie er beim stehenden Copierpulte beschrieben, eingelegt ist.

Dieser wird umgeben mit dem ebenfalls bekannten Papierrahmen ee.

Am kleinen Copierpulte wird bekanntlich der Glasrahmen an den 2 untern Eken

unmittelbar zwischen die Wangenstuͤke des Gestells mit 2 Schrauben befestigt,

und mit den obern Eken auf die Hoͤlzer des Schirm- und

Glasrahmen-Traͤgers gelegt. Dasselbe geschieht hier auf eine

aͤhnliche Weise mit dem Gestellrahmen. Damit man den Glasrahmen nach Belieben

mit einem andern mit kleinerer Glastafel (wie er beim stehenden Pulte beschrieben

ist) austauschen kann. Auch ist hier noch Ruͤksicht genommen auf

groͤßere Papierrahmen, wie ee ist, welche

sich nach Bedarf mit der zu kopierenden Zeichnung uͤber der Glastafel

verschieben lassen und auf Leisten ruhen, die an der obern und untern Kante des

geneigten Gestellrahmens angeschraubt werden, und in hinreichender Laͤnge an

beiden Seiten des Copierpultes vorstehen, wie dieses beim stehenden Pulte

umstaͤndlicher beschrieben ist. Zum Anschrauben dieser Leisten dienen die bei

f und f vorn (eben so

hinten) von unten eingelassenen Muttern, in welche die Schrauben gg (deren noch 2 an der hintern Seite fuͤr

die Hintere Leisten dienend) passen muͤssen, und beim Verschließen des

Kastens in die eingelassenen Muttern kkkk

Fig. 10

eingeschraubt werden.

Zu dem Ende muͤssen die Muttern so weit von der aͤußern Rahmenkante

zuruͤk liegend eingelassen werden, daß die Schrauben um eine 5/4 Zoll starke

anzuschraubende Leistendike mit den Koͤpfen aus dem Gestellrahmen hervorstehen, um mit

denselben die zwei Lagerleisten von 5/4 Zoll Staͤrke im erforderlichen Falle

anschrauben zu koͤnnen. Zum Anschrauben des Gestellrahmens zwischen die

Wangenstuͤke des Gestells werden hier besondere, zwar aͤhnliche, aber

kuͤrzere Schrauben genommen, wofuͤr bis i

und i (Fig. 11) die eingebohrten

Loͤcher und die eingelassenen Muttern h und h punctirt angegeben sind.

Zwei noch etwas kuͤrzere aͤhnliche Schrauben werden noch zum

Anschrauben der Schirm- und Gestellrahmen-Traͤger nothwendig.

Diese Traͤger koͤnnen hier nicht wie im kleinen Pulte unter der

Glastafel im Rahmenraume eingepakt werden, weil unter dieser groͤßern

Glastafel die bekannten schmalen Unter, stuͤzungsleisten, eben so wie beim

stehenden Pulte, im Wege sind. Sie finden aber hier zu beiden Seiten neben dem

Papierrahmen einen zwekmaͤßigen Plaz.

Es ist in Fig.

10 einer von diesen Traͤgern dabc, und in Fig. 11 sind beide ab, bc in

eingepakter Lage abgebildet, d ist der Drehungspunct

einer Zunge dc mit Spize, welche sich um den Punct

d drehen, und gerade so aufstellen laͤßt, wie

der Schirmtraͤger des kleinen Pultes.

Bei b ist ein nach unten gekehrtes Zaͤpfchen in demselbendemseben befestigt, welches sich in eine im unterliegenden Gestellrahmen

befindliche Vertiefung einsenkt, und das Verschieben desselben verhindert. Auch

dient zugleich dieses Zaͤpfchen zum Einsteken in eine aͤhnliche

Vertiefung des Wangenstuͤks, an welches diese Leiste (Traͤger) zum

Tragen des Gestellrahmens etc. angeschraubt wird, damit sich dieser Traͤger

nicht drehen kann, und gleich seine gehoͤrige Neigung bekommt – (beim

kleinern Pulte ist diese Vorsorge nicht nochwendig).

Die punctirte, bei a

Fig. 10

eingelassene Schraubenmutter dient zum Anschrauben des Traͤgers. NB. Er wird so angeschraubt, daß die breitere Seite

neben der Mutter beim Anschrauben nach oben gekehrt werden muß, wodurch eine

Hinreichend geneigte Lage saͤmmtlicher Rahmen hervorgebracht wird.

Uebrigens wird alles Andere ganz deutlich werden, wenn man sich nur der beiden vorher

beschriebenen Einrichtungen vollstaͤndig erinnert.

Saynerhuͤtte den 4. Januar 1824.

C. L. A.

Tafeln