| Titel: | Hrn. Biard's zu Rouen neu erfundener Weberstuhl, worauf derselbe sich am 13ten März 1804 auf 10 Jahre ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 14, Jahrgang 1824, Nr. XCIII., S. 403 |

| Download: | XML |

XCIII.

Hrn. Biard's zu Rouen neu erfundener Weberstuhl,

worauf derselbe sich am 13ten März 1804 auf 10

Jahre ein Patent ertheilen ließ.

Aus der Description des

Brevetes d'Invention im Repertory of Arts, Manufactures and

Agriculture. Julius. 1824. S. 117.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

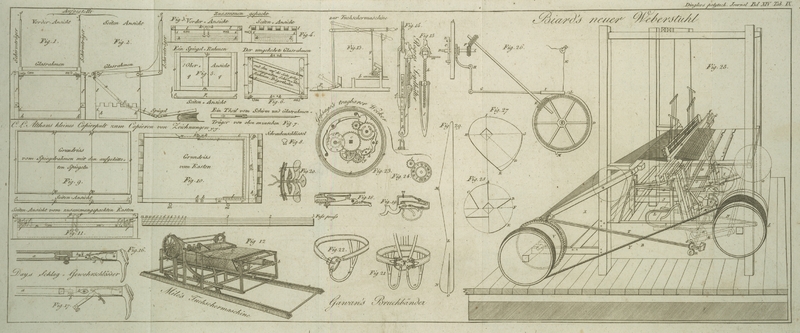

Biard's neu erfundener Weberstuhl.

Fig. 25 auf

Tab. IX. zeigt den ganzen Stuhl im Perspektive.

A sind die aufrechten Pfosten des Gestelles.

B die Querbalken,

C die aufrechten Pfosten der Lade,A bis C fehlen im

Originale.A. d. Ueb.

D der Hut oder das Querstuͤk der Lade, welches

das Rietblatt in seiner Laͤnge aufnimmt, und zugleich auf dasselbe

druͤkt.

E, Hebel der Lade.

F, Gehaͤuse zur Aufnahme der Schuͤze;

innerhalb eines jeden dieser Gehaͤuse befindet sich ein kleiner eiserner

Schneller, der sich in Furchen schieben laͤßt, und zum Werfen der

Schuͤze dient.

G, kleine Drukfedern, welche die Schuͤze vor dem

Zuruͤkspringen sichern.

H, eine aus Gefuͤgen bestehende Vorrichtung,

welche die Schneller in Bewegung sezt.

I, der große Hebel, welcher die Lade bewegt. Er ist in

der Mitte des Holzstuͤkes eingezapft, welches die Hebel E der Lade fuͤhrt.

K, zwei an dem Baume I,

befestigte Schneken, um die Federn L auf ein Mahl los zu

lassen. Durch diese Vorrichtung wird die Schuͤze abwechselnd links und rechts

geschnellt.

M, zwei excentrische auf dem Baume I aufgezogene Raͤder, wodurch abwechselnd die

Tretschaͤmel N, die Gegenschaͤmel O, und die Blaͤtter P

bewegt werden.

Q ist ein doppelter Zahn oder Zapfen auf dem Baume I, um die Lade waͤhrend des Durchganges der

Schuͤze aufzuhalten.

R, eine Schraube ohne Ende, die das Rad S bewegt, welches, mittelst der Achse T und der Schraube ohne Ende U, die Cylinder V, X, in Bewegung sezt.

Y, eine Schnur, welche die Kette auf dem Garnbaume

aufgerollt und gespannt erhaͤlt. Sie ist so lang als die Kette, und windet

sich auf die Cylinder v und b, welche etwas kegelfoͤrmig sind, auf und ab.

a, ist der Tuchbaum, welcher das Gewebe aufnimmt, st

bald es fertig geworden ist.

c, ein bewegliches, am Ende der Achse I befestigtes Rad, mit einem an der Seite der Maschine

befindlichen Hebel. Dieses Rad greift nach Belieben in das Kreuz, e, ein, und sezt den Stuhl in Bewegung oder stellt

denselben in Ruhe.

I. Certificat von Zusaͤzen und

Verbesserungen.

An dem oben beschriebenen Stuhle erhaͤlt die Schuͤze ihre Bewegung

durch eine vertikale Feder, welche durch ein Zapfen-Rad in Bewegung gesezt

wird, und mittelst eines rechtwinkeligen Hebels dem Hammer, welcher die

Schuͤze treibt, die Bewegung mittheilt.

Die Verbesserung besteht im Folgenden. An den am Wellbaume angebrachten

Raͤdern, welche die Federn in Thaͤtigkeit sezen sollen, sind die

Furchen oder Einschnitte, welche vormahls vertical gewesen sind, jezt horizontal,

und bilden einen Hebel der ersten Art, welcher in einem Drittel seiner Laͤnge

von einer Schnur ergriffen wird, die an jeder Seite in derselben Richtung gewunden

ist.

Nachdem die Schnur so gewunden ist, wird der Hebel eine hinlaͤngliche

Feder.

An dem oberen Theile des Hebels, an der Seite des laͤngesten Armes, wird eine

Schnur befestigt, welche an dem Hammer, der die Schuͤze treiben soll,

angemacht ist, und dieser Hammer schiebt sich auf einem Arme, der sich uͤber

dem Gehaͤuse der Schuͤze befindet; er wird von einem eisernen Blatte

gefangen, das sich beinahe unter dem Gehaͤuse dreht, und biethet sein unteres

Ende gerade der Schnur dar, welche diesen Schweif des Hammers mit dem laͤngsten

Arme des elastischen Hebels verbindet. Wenn die Schuͤze ankommt,

stoͤßt sie dann den Hammer zuruͤk.

Die Vorrichtung, wodurch die Schuͤze den Hammer bei ihrem Kommen von selbst

zuruͤkstoͤßt, damit der Stuhl von selbst still steht, wenn die

Schuͤze in ihrem Laufe haͤlt, ist folgende: Fig. 26 ist ein

bewegliches Rad auf seinem Baume mit einem Streifriemen von der Triebvorrichtung

her. Dieses Rad fuͤhrt zwei Stifte B, welche in

das Kreuz eingreifen, und dadurch das große Rad D der

Maschine mittelst des Raͤderwerkes EF in

Bewegung sezen.

Der Hebel g, dessen Zapfen bei H ist, nimmt in seinem oberen Theile, der die Form einer Gabel hat, die

Roͤhre des Rades A auf, so daß die Bewegung

dieses Hebels bald rechts bald links, die Zapfen B in

das Kreuz C eingreifen, oder dieselben daraus los macht,

wodurch dann die Bewegung des Stuhles fortgesezt oder unterbrochen wird.

Das untere Ende I des Hebels G wird von der Schnur K gehalten, welche an

dem Hammer der Schuͤze befestigt ist. Sie folgt der Bewegung desselben, und

faͤllt wieder auf das Rad D, wenn der

Haͤmmer faͤllt und die Schnur nachlaͤßt. Der Hebel trifft dann

auf den Vorsprung L, welcher dagegen stoͤßt, und

unterbricht die Bewegung.

Ein zweiter Vorsprung, M, der dem vorigen, L, diametraliter gegenuͤber steht, dient zu

demselben Zweke. Diese beiden Vorspruͤnge oder Haken sind deßhalb

noͤthig, weil die Schuͤzwaͤhrend einer Umdrehung des Rades zwei

Mahl hin und der laͤuft.

II. Certificat von Zusaͤzen und

Verbesserungen.

Die oben beschriebenen Verbesserungen dienen zur Erleichterung der Hanf- und

Flachs-Weberei.

Um ein starkes Tuch von guter Qualitaͤt zu erhalten, muß die Lade zwei Mahl

anschlagen; das erste Mahl unmittelbar nach dem Durchgange der Schuͤze, und

waͤhrend die Kette noch offen steht; das andere Mahl, nachdem der Weber die

Kette uͤber den Faden des Eintrages kreuzte. Dieß geschieht dadurch, daß man

an der Maschine 1tens die excentrischen kreisfoͤrmigen Raͤder anbringt, welche

mittelst der zwei Stuͤke von besonderer Form auf die Tretschaͤmel

druͤken, wie Fig. 27 zeigt, wo sie auf dem Baume gleichfalls in entgegen gesezter

Richtung angebracht sind; 2tens, das Stuͤk, welches den Fall der Lade

bestimmt, und dieselbe mittelst eines anderen hebt, Fig. 23, wodurch die Lade

zwei Mahl waͤhrend einer halben Umdrehung faͤllt: ein Mahl bei dem

Puncte A, das andere Mahl bei dem Puncte B.

Der erste Fall oder Schlag muß waͤhrend der Oeffnung der Kette geschehen, der

zweite bei der Kreuzung muß also waͤhrend der Zeit geschehen, als der Raum

der Entfernung AB durch laͤuft.

Bei dem Abschießen der Schuͤze wird die Lade von dem Puncte C gehoben, der sich in einer auf eine der Seiten der

vierekigen Achse senkrechten Linie befindet; und der Punct D. Fig.

27, druͤkt gleichfalls senkrecht auf den Schaͤmet. Der Bogen

AC, Fig. 28, und der Bogen

DE, Fig. 27 sind gleich. Der

Eine derselben dient um die Lade zu tragen, wenn sie gleichfoͤrmig gehoben

ist, und der andere um die Kette gleichfoͤrmig offen zu halten,

waͤhrend die Schuͤze durchfahrt.

Der erste Schlag der Lade geschieht bei dem Puncte A,

Fig. 23,

und der Druk auf den Schaͤmet geschieht an dem Puncte E, Fig.

27.

Der Zahn B hebt die Lade, und laͤßt sie zum

zweiten Mahle bei dem Puncte F fallen. Bei dem zweiten

Schlage der Lade ist der Schaͤmel an den Puncte H, Fig.

27, welcher der Achse am naͤchsten liegt, gekommen: zu gleicher

Zeit aber, als dieser erste Schaͤmel der Achse sich naͤhert, indem er

uͤber 90 Grade von E bis H hinlaͤuft, ist das zweite Stuͤk, welches dem vorigen

aͤhnlich ist, Fig. 26, uͤber den

Bogen GI gelaufen, und hat die Kreuzung der Kette

bewirkt, indem es bei dem Puncte G auf den anderen

Schaͤmet g druͤkte in dem Augenblike, wo

der zweite Schlag der Lade bei dem Puncte F

geschieht.

Die Lade wird hierauf von dem Puncte K gehoben, und die

zweite Umdrehung beginnt und wirkt, wie die erste.

Um ein gehoͤrig verfertigtes Gewebe zu erhalten, muß der Faden des Eintrages

gehoͤrig gestrekt werden, und um dieß zu erzielen, muß man der Gegenwirkung

der Schuͤze vorbeugen, was mittelst des Hebels, Fig. 29, geschieht, der

vier Linien dik, und dessen Flaͤche horizontal und parallel mit der

Schuͤze gestellt ist. Er dreht sich um den Punct L.

Der Hammer, welcher die Schuͤze schlaͤgt, laͤuft uͤber

die Entfernung mn. Wenn die Schuͤze

ankommt, ist der Hammer auf dem Puncte M, und die

Schuͤze stoͤßt ihn auf N; sobald er aber

auf diesen Punct angekommen ist, druͤkt er den Hebel, Fig. 29,

seitwaͤrts von dem Puncte N, und noͤthigt

ihn die Schuͤze gegen den Punct M zu

druͤken, welche dem Hammer folgt und ihn druͤkt.

Der Hebel, Fig.

29, ist in O gespalten, so daß man einen

kleinen hoͤlzernen Keil einschieben kann, wodurch der Druk auf die

Schuͤze nach Belieben regulirt werden kann.

Tafeln