| Titel: | Hrn. Wilh. Mason's Patent-Achsen. |

| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. XLVIII., S. 215 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Hrn. Wilh. Mason's Patent-Achsen.

Aus Gill's technical Repository. Octbr. 1826. S.

243.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV. (Im Auszuge.)

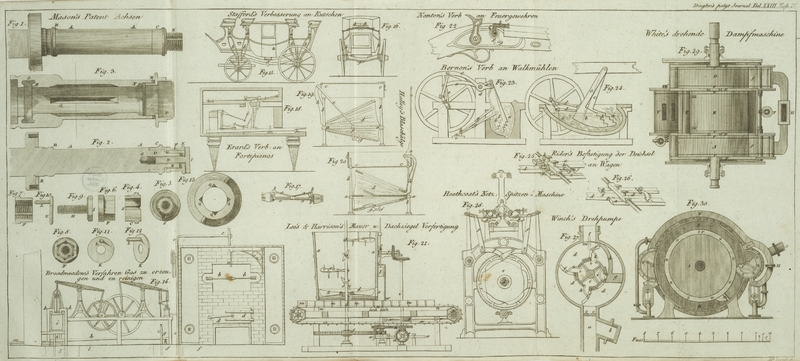

Mason's, Patent-Achsen.

Wir haben zwar von Hrn. Mason's

Patent-Achsen schon im Polytechn. Journ. B.

21. S. 397 Nachricht gegeben; allein, die dort aus dem London Journal entnommene Abbildung wird

hoͤchstens sehr geschikte Arbeiter in den Stand sezen, aͤhnliche

Achsen darnach zu verfertigen.

Hr. Mason hat in Hrn. Gill's Repository am a. O. eine

vollstaͤndigere Beschreibung und herrliche Abbildung seiner Achsen geliefert,

nach welcher jeder Arbeiter bei einigem Fleiße solche Achsen verfertigen kann. Er

bemerkt, daß selbst die besten Achsen und Buͤchsen, die des Hrn. Collinge, (der gleichfalls ein Patent auf seine Achsen

nahm) vor dem Abgehen der Raͤder nicht sichern, und fuͤhrt Beispiele

von solchen Ungluͤksfaͤllen an. Seine Achsen gewahren auch noch den

Vortheil, daß sie sich nach verschiedenem Geleise vorrichten lassen, und auch mehr

Oehl und dieses laͤngere Zeit halten.

Seine Beschreibung ist folgende:

„Fig.

1. stellt die verbesserte Achse mit dem sich schiebenden Halsbande

dar: den Durchschnitt derselben, und auch andere Theile, gibt Fig. 2., und Fig. 3. ist

ein Durchschnitt der Buͤchse und ihrer Kappe. Die uͤbrigen Figuren

stellen andere Theile vor, wovon unten die, Rede seyn wird, und in allen diesen

Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben Gegenstaͤnde.

A, A, ist der groͤßere und laͤngere

cylindrische Theil der Achse. B, ist die darauf

befestigte kegelfoͤrmige Schulter, C, die

bewegliche kegelfoͤrmige Schulter, die aus einem metallnen Halsstuͤke

besteht, welches man in Fig. 4. im Durchschnitte

sieht, und das auf einem schmaleren kuͤrzeren Cylinder, D, den man in Fig. 2. im Durchschnitte

sieht, sich vor- und ruͤkwaͤrts schieben laͤßt, aber

sich wegen einer Flaͤche auf diesem Cylinder, die in der End-Ansicht

desselben, Fig.

5., dargestellt ist, nicht drehen kann, da auch in der cylindrischen

Hoͤhlung des Halsbandes ein aͤhnlicher flacher Theil angebracht ist.

Das Halsband, C, wird auf dem kurzen Cylinder, D, auf folgende Weise aufgesezt, und in jeder

erforderlichen Lage erhalten: E, in Fig. 1. und 2. ist eine

maͤnnliche Schraube an dem aͤußersten Ende der Achse, und, F, Fig. 2, 6, 7, 8, ist eine darauf

passende Schraubenmutter, die in, F, Fig. 6., einzeln, in Fig. 7. im

Durchschnitte dargestellt ist. Sie ist außen sechs ekig, damit man sie desto

leichter drehen kann. Ringsum in dieser weiblichen Schraube, F, sind innenwendig der Laͤnge nach sechs halbkreisfoͤrmige,

gleich weit von einander entfernte. Einschnitte oder Furchen angebracht, wie man in

Fig. 7.

und 8. sieht,

und auf der

maͤnnlichen Schraube, E, am Ende der Achse sind

zwei andere halbkreisfoͤrmige oder vielmehr halbwalzenfoͤrmige

Einschnitte oder Furchen, wovon man eine in Fig. 1., beide aber in der

End-Ansicht Fig. 8. sieht. Diese Einschnitte sind sorgfaͤltig so gestellt,

daß, wenn einer dieser beiden Einschnitte der maͤnnlichen Schraube, E, einem der sechs anderen in der weiblichen Schraube,

F, gegenuͤber oder mit demselben in

Beruͤhrung steht, der andere den Abstand zwischen zwei anderen Einschnitten

der weiblichen Schraube durchschneidet oder in zwei Theile theilt, wie man in Fig. 8.

deutlich sieht. Auf diese Weise ist jede Umdrehung der weiblichen Schraube in

zwoͤlf einzelne Theile getheilt und ebenso der Umfang eines jeden Fadens der

maͤnnlichen in zwoͤlf gleiche Theile getheilt, was fuͤr die

gewoͤhnliche Anwendung genug ist: man koͤnnte es jedoch noch genauer

haben, wenn man auf der maͤnnlichen Schraube der Achse einen dritten

Einschnitt anbringen wollte. Nachdem mall auf diese Weise die weibliche Schraube,

F, auf die maͤnnliche, E, gestellt hat, so daß das Rad nach Belieben abgenommen werden kann,

werde ich nun zeigen, wie dasselbe auf eine bleibende Weise daran befestigt werden

kann. Es ist fuͤr sich einleuchtend, daß, wenn man einen

walzenfoͤrmigen Stift in die Hoͤhlung bringt, welche durch den

halbcylinderfoͤrmigen Einschnitt in der Mutterschraube und in der

maͤnnlichen Schraube, wenn beide Einschnitte uͤber einander zu liegen

kommen, gebildet wird, und dieser Stift diese Hoͤhlung vollkommen

ausfuͤllt, so lang dieser Stift in dieser Hoͤhlung stekt, kein

Umdrehen der Mutterschraube Statt haben kann, und diese nicht abgehen kann. Das

Austreten oder Loswerden dieses Stiftes habe ich nun auf folgende einfache und

sichere Weise verhindert. G, in Fig. 2., ist ein

Schraubenloch im Mittelpuncte des aͤußeren Endes der Achse. In dieses

Schraubenloch paßt die maͤnnliche Schraube, H,

die einen breiten sechsekigen Kopf hat, I, wie man in

Fig. 9.

besonders sieht. Zwischen dem Kopfe dieser Schraube und dem Ende der

Schraubenmutter, F, kommt die flache

kreisfoͤrmige Platte, K, Fig. 2., die in ihrem

Mittelpuncte mit einem Loche versehen ist, durch welches die Schraube, H, durch kann. An dieser Platte, K, ist nun ein eiserner Stift oder Zapfen, L,

gehoͤrig befestigt, wie Fig. 10. und 11. zeigt, wo

er von vorne und von der Seite dargestellt ist, und Fig. 12., wo man ihn im

Perspektive sieht. Wenn nun dieser Stift in irgend ein Loch gebracht wird, welches durch die

halbcylindrischen Einschnitte in der maͤnnlichen und weiblichen Schraube

entsteht, wenn sie uͤber einander liegen, wie Fig. 2. zeigt, und die

Mittel-Schraube, H, wird durch das Loch in der

Mitte der Platte, K, durchgestekt, und in die weibliche

Schraube des Schraubenloches in der Achse eingeschraubt, bis ihr Kopf, I, die Platte, K, fest gegen

die Achse druͤkt, so ist es klar, daß, wenn nicht die Schraube und der Stift

zugleich herausfallen, was nicht leicht moͤglich ist, das Rad von der Achse

nicht abgehen kann.

Die kegelfoͤrmigen Schultern, B, C, auf der Achse,

A, und das Halsband, C,

Fig. 1.

und 2., wirken

gegen die Kegel, M, N die innerhalb der Buͤchse

angebracht sind, wie man in Fig. 3. sieht, und das Rad

kann also auf die oben angegebene Weise mit der groͤßten Genauigkeit

ausgelassen werden. O, und P, in Fig.

3. sind die beiden Oehlbehaͤlter in der Buͤchse und in der

Kappe. Q, ist eine der vier Langenfurchen innerhalb der

Buͤchse, wie man in Fig. 13. sieht, die ein

Durchschnitt von Fig. 3. nach der punctirten Linie Fig. 3. ist. Sie dienen

zur Aufnahme und Umherfuͤhrung des Oehles um und laͤngs dem

walzenfoͤrmigen Theile der Achse und der Buͤchse, und auch zur

Aufnahme des Sandes und Staubes, damit er nicht nachtheilig auf diese Theile wirkt.

R, R, in Fig. 2. und 3., sind

Lederscheiben, Waͤscher, die Entweichung des Oehles zu hindern. S, in Fig. 4. und 5., ist ein

Einschnitt innenwendig und an den Enden der Laͤnge nach an dem

Halsstuͤke, C, hin, damit das Oehl aus der Kappe,

P, durch die halben Loͤcher in den Schrauben,

E, und, F, zu dem

cylindrischen Theile der Achse, A, A, fließen und diese

schmieren kann, nebst dem in dem Behaͤlter, O,

enthaltenen Oehle.

Die Mittel-Schraube, H, ist so lang, daß sie nicht

leicht aus ihrem Loche kann, selbst wenn sie los werden sollte, weil auch noch die

Kappe, P, auf der Buͤchse aufgeschraubt ist.

Folglich kann auch der Stift, L, nicht heraus, und das

Rad nicht herab.

Diese Vorrichtung laͤßt sich auch bei Maschinen anbringen, vorzuͤglich

wo der End-Stoß an Raͤdern wohl beachtet werden muß.

Tafeln