| Titel: | Beschreibung eines Krahnes aus Gußeisen in der Werkstätte der HHrn. Manby und Wilson zu Charenton. |

| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. LXVI., S. 297 |

| Download: | XML |

LXVI.

Beschreibung eines Krahnes aus Gußeisen in der

Werkstaͤtte der HHrn. Manby und Wilson zu Charenton.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 268. October. 1826. S. 295.

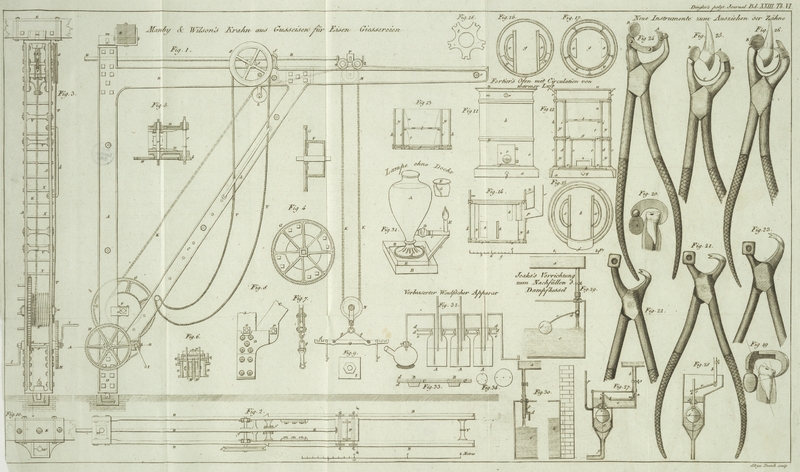

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Manby's und Wilson's, Beschreibung eines Krahnes aus

Gußeisen.

Die Krahne haben seit einiger Zeit bedeutende Verbesserungen

erhalten, deren Zwek vorzuͤglich ist: 1) denselben die moͤglich

groͤßte Staͤrke zu geben, und doch die Groͤße der

Stuͤke, aus welchen sie bestehen, zu vermindern. 2) zu machen, daß sie

weniger Raum einnehmen. 3) statt des Holzes Gußeisen anzuwenden, das, bei geringerem

Umfange, staͤrker und dauerhafter ist. 4) sie leichter anwendbar zu machen,

und den Mechanismus derselben so einzurichten, daß sie bei geringem Kraftaufwands

große Wirkung hervorbringen; 5) sie so einzurichten, daß sie in der moͤglich

kuͤrzesten Zeit die Last heben, und dieselbe auf jedem Puncte des Kreises

niederlassen, den sie beschreiben, wenn sie sich um ihre Achse drehen; 6) endlich

sie so zu bauen, daß sie wenig Kosten, und nicht viel Ausbesserung

beduͤrfen.

Die meisten englischen Krahne erfuͤllen diese Bedingungen. Wir haben im

Bulletin des Jahres 1819, S. 46. einen derselben zum Aus- und Einladen der

Guͤter auf Schiffen beschrieben. Gegenwaͤrtiger Krahn dient zum Heben

des Kessels, in welchem in dem Gußwerke der HHrn. Manby

und Wilson das Eisen, wie es aus dem Ofen kommt,

aufgefangen, und dann zu den Modeln gebracht wird. Was diesen Krahn auszeichnet,

ist, daß er nicht bloß die Last mittelst seines horizontalen Armes einen

vollkommenen Kreis beschreiben laͤßt, sondern daß dieselbe auch auf jedem

Puncte dieses Armes, naͤher oder ferner von der senkrechten Achse desselben,

angebracht werden kann.Eines aͤhnlichen Krahnes bedient man sich zu gleichem Zweke in der

beruͤhmten k. Eisengießerei zu Berlin. A. d. R.

Dieser Krahn aus Gußeisen ist auf Tab. VI. von

verschiedenen Seiten dargestellt. Er besteht aus zwei Baken, A, A, die die senkrechte sich drehende Achse bilden; aus einem

horizontalen Arme, B, der senkrecht auf der Achse steht,

und aus einem Strebebalken, C, der beide unter einander

verbindet und stuͤzt. Dieses ganze System dreht sich um einen Zapfen, i, in der Pfanne, l; der

obere Zapfen wird von einem Halsbande aufgenommen, welches an einem Querbalken, der

oben uͤber die Gießerei laͤuft, befestigt ist. Die Kette, K, an welcher der mit dem geschmolzenen Eisen

gefuͤllte Kessel haͤngt, rollt sich auf einer Trommel oder Winde, F, auf, in deren Oberflaͤche eine

spiralfoͤrmige Furche so eingeschnitten ist, daß die Kette sich in dieselbe

einlegen kann, ohne sich in ihren Windungen zu beruͤhren. Auf der Achse

dieser Trommel oder Winde ist ein großes Rad, G, mit 115

Zaͤhnen befestigt, in welches ein Triebstok, a,

von zehn Zaͤhnen eingreift, der auf der Achse, r,

eines anderen Rades, H, von 70 Zaͤhnen aufgezogen

ist. Dieses Rad wird von einem Triebstoke, b,

gefuͤhrt, der gleichfalls zehn Zaͤhne hat, und auf der Achse der

Kurbel, I, stekt. Eine zweite Kurbel findet sich auf der

anderen Seite der Achse des Triebstokes, a.

Die an dem Puncte, e, des Armes, B, befestigte Kette laͤuft zuerst uͤber eine Rolle des

Flaschenzuges, M, und steigt dann hinab zu einer Rolle,

N, an welcher der Kessel haͤngt;

laͤuft dann wieder hinauf zur zweiten Rolle des Flaschenzuges, M, und rollt sich endlich auf der Trommel auf,

gestuͤzt von der Laufrolle, L. Der Kessel

haͤngt mittelst zwei Haken, c, an einer

Querstange, O, die mit Einschnitten, d, versehen ist, um die Haken zu naͤhern oder zu

entfernen, nach den verschiedenen Durchmessern der Kessel.

Es ist offenbar, daß zwei Maͤnner an den Kurbeln, I,

I, die die Trommel oder Winde drehen, den Kessel ohne große Anstrengung

hebelt koͤnnen; sie koͤnnen aber nicht auch den Krahn zugleich drehen,

da keine Vorrichtung hierzu vorhanden ist. Die Arbeiter begnuͤgen sich den

Kessel zu ziehen, und bringen ihn so leicht zu den vom Ofen entferntesten Modeln. Um die

zunaͤchst stehenden Model zu fuͤllen, bedient man sich folgender

Vorrichtung.

Der Flaschenzug, M, wird an einem Wagen, P, mit vier Raͤdchen, Q,

Q, angehaͤngt, der in Furchen laͤngs dem Arme, B, laͤuft. An diesem Wagen ist ein langer

Zahnstok, R, befestigt, der in seinem Laufe durch eine

kleine Reibungsrolle, f, geleitet, und in staͤtem

Eingreifen erhalten wird. Dieser Zahnstok erhaͤlt seine Bewegung hin und her

durch einen Triebstok, g, von 15 Zahnen, der auf der

Achse der Rolle, S, aufgezogen ist, um welche die Schnur

ohne Ende, T, laͤuft. Wenn der Model nicht

unmittelbar unter dem Kessel ist, dreht man die Rolle, S, indem man die Schnur, T anzieht; der Triebstok,

g, macht dann den Zahnstok, und mit diesem zugleich

den Wagen, P, und den Kessel, vorwaͤrts oder

ruͤkwaͤrts laufen. Waͤhrend dieser Arbeit muͤssen die

beiden Maͤnner an der Winde bleiben, um die Kette im Verhaͤltnisse,

als der Wagen weit laufen muß, abzurollen oder aufzuwinden, so daß sie immer

gespannt bleibt, und den Kessel in derselben Hoͤhe erhaͤlt. Auf diese

Weise gießt man in kurzer Zeit eine Menge Stuͤke, deren Model auf

verschiedenen Puncten der Werkstaͤtte zerstreut stehen, ohne allen Verlust an

Material.

Dieser einfache, starke und zwekmaͤßige Krahn hebt sehr leicht 6000 Kilogramm,

nimmt wenig Raum ein, und braucht wenig Ausbesserung.

Beschreibung der Figuren.

Fig. 1. Aufriß

des Krahnes zu Charenton von der Seite.

Fig. 2.

Ansicht von oben.

Fig. 3. Aufriß

von hinten.

Fig. 4. Die

Trommel oder Winde mit ihrem Zahnrade von vorne und im Durchschnitte.

Fig. 5.

Durchschnitt des Triebstokes der Kurbel und des kleinen eingreifenden Rades nach der

Linie, A, B, in Fig. 1.

Fig. 6.

Durchschnitt des Wagens, der den Flaschenzug fuͤhrt, nach der Linie, E, F, Fig. 2.

Fig. 7.

Seiten-Ansicht der Rolle, an welcher die Aufhaͤnge-Stange des

Kessels eingehaͤngt wird.

Fig. 8.

Durchschnitt des unteren Theiles des Krahnes, der die Achsen der Triebstoͤke

und Kurbeln aufnimmt, nach der Linie, C, D, in Fig. 3.

Fig. 9.

Grundriß des Zapfenlagers.

Fig. 10.

Stuͤk des Querbalkens, welches den oberen Zapfen der sich drehenden Achse des

Krahnes aufnimmt.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.

A, A, Baken aus Gußeisen, die die senkrechte Achse

bilden; B, horizontaler Arm des Krahnes; C, Strebebalken zur Befestigung von, A, und, B: D, unterer Theil

der senkrechten Achse, der den Haspel und das Getriebe fuͤhrt; E, Querbalken, der den oberen Zapfen aufnimmt; F, Winde; G, eingreifendes

Rad auf der Winde; H, ein anderes Zahnrad auf der Achse

einer der Kurbeln; I, I, Kurbeln; K, Kette; L, Laufrolle, uͤber welche

die Kette laͤuft; M, Flaschenzug; N, einfache Rolle, an welcher die

Aufhaͤnge-Stange, O, eingehaͤngt

wird; P, Wagen, der den Flaschenzug, M, fuͤhrt; Q, Q,

Raͤderchen dieses Wagens, der in Furchen oben auf dem Arme, B, laͤuft; R,

Zahnstok; S, Rolle, die den Zahnstok hin und her bewegt;

T, Schnur, die uͤber die Rolle, S, laͤuft, V,

Stuͤke, die die Baken des Krahnes verbinden; X,

X, Stufen, durch die man auf den Krahn steigen kann.

a, Triebstok, der in das große Rad, G, eingreift; b, ein anderer

Triebstok auf der Achse der Kurbel, I, der das Rad, H, fuͤhrt; c, Haken

zum Aufhaͤngen des Kessels; d, Einschnitte auf

der Aufhaͤnge-Stange, O: e, Punct, an

welchem die Kette, K, befestigt ist; f, kleine Reibungs-Rolle, die den Zahnstok

fuͤhrt, und denselben immer im Eingriffe mit dem Triebstoke, g, erhaͤlt; h,

Stange, unter welcher die Schnur, T, durchlaͤuft;

I, Zapfenlager; m,

Halsband des oberen Zapfens; n, Lager der Achse der

Winde; o, Lager der Achse des Rades, H: p, Lager der Achse der Kurbel; q, q, lang gezogene Ringe, die die Aufhaͤnge-Stange tragen;

r, Achse des Rades, H:

s, Achse des Triebstokes, b.

Tafeln