| Titel: | Hrn. Bouriat's Bericht, im Namen des Ausschusses für ökonomische Künste, über einen Ofen aus Gußeisen mit circulirender warmer Luft, von Hrn. Fortier, Mechaniker zu Paris, rue de la Pépinière, N. 23, zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. LXVII., S. 301 |

| Download: | XML |

LXVII.

Hrn. Bouriat's Bericht, im Namen des Ausschusses

fuͤr oͤkonomische Kuͤnste, uͤber einen Ofen aus Gußeisen mit

circulirender warmer Luft, von Hrn. Fortier, Mechaniker zu

Paris, rue de la

Pépinière, N. 23, zu Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. October. 1826 S. 305.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bouriat's, Bericht uͤber einen Ofen aus Gußeisen mit

circulirender warmer Luft.

Man sollte glauben, daß die hundertfaͤltigen Formen,

die man seit zwanzig Jahren den Oefen gegeben hat, alle Kunst des Ofenbaues

erschoͤpft haͤtten. Hr. Fortier lieferte

indessen noch einen neuen Ofen, der Brennmaterial spart, schnell heizt, und

trefflich kocht.

Tab. VI. stellt diesen Ofen von verschiedenen Seiten

dar. Er ist rund, wie. die Oefen aus Faïance, und besteht außen aus zwei auf

einander aufgesezten Stuͤken, c, h, und aus einem

Fußgestelle, a, einer Abtheilung zum Kochen

(Laboratorium), aus drei Stuͤken, aus einem Dekel, n, aus einem Thuͤrchen zum Herde, o,

und einem halbkreisfoͤrmigen Schieber (Register), um den Zutritt der Luft zu

reguliren. Das Innere des Ofens besteht aus zwei Platten von Gußeisen, b, g, von gleichem Durchmesser mit dem Ofen, deren jede

am Umfange mit einer doppelten Kehle versehen ist, in welche die Stuͤke der

zum Kochen bestimmten Abtheilung, und des Fußgestelles passen. Eine dieser Platten,

b, bildet die Basis des Herdes; die andere, g, den oberen Theil. Zwei andere Platten, d, d, die senkrecht und 6 Zoll weit von einander

aufgestellt sind, vollenden den Herd, der 7 Zoll Hoͤhe, 6 Zoll Breite und 15

Zoll Tiefe hat. An den beiden horizontalen Hauptplatten sind zwei Oeffnungen, x, x, durch welche die unter dem Ofen aufgefaßte Luft

durchzieht, und sich laͤngs den Wanden des Herdes erhizt, ohne mit dem

Inneren desselben in Verbindung zu kommen. Eine Art von Kiste ohne Boden, oder ein

hohler Cylinder, i, i, der um drei Zoll schmaͤler

ist, als der Durchmesser des Ofens, ruht in den Furchen auf der oberen Platte, g, des Herdes. Diese Kiste laͤßt zwischen sich

und dem Koͤrper des Ofens einen leeren Raum, y,

y, von beinahe zwei

Zoll. Diesen Raum durchzieht aller Rauch, der sich entwikelt, mittelst der kleinen

Scheidewaͤnde, k, Fig. 4. die in die Furchen

eingefalzt sind, und den Rauch noͤthigen, den ihm vorgezeichneten Weg zu

nehmen, um in der Folge bei der oberen Oeffnung auszutreten, wo sich eine

Roͤhre aus Blech, p, befindet, die ihm den

Ausgang bahnt. An diesem Ofen sind keine Reife noͤthig, um die Stuͤke

zusammenzuhalten, aus welchen er besteht; jedes Stuͤk paßt in Falze, die es

sehr genau vereinigen und befestigen, so daß man kaum des Thones bedarf, um die

Zwischenraͤume zu verstreichen. Ein solcher Ofen laͤßt sich leicht

aufsezen und abnehmen, was vorzuͤglich fuͤr Familien, die ihre

Wohnungen oͤfters veraͤndern muͤssen, sehr vortheilhaft

ist.

Wir sahen den Ofen im Gange mit klein gesplissenem Holze von ungefaͤhr 7 Zoll

Laͤnge. In der Abtheilung zum Kochen war ein Kessel mit 2 1/2 Pfund Fleisch

und ungefaͤhr 3 Pinten Wasser, und uͤber demselben in einer Casserole

aus verzinntem Eisenbleche war Kalbfleisch mit Gemuͤse. Dieses leztere

Gefaͤß ruhte auf einer Art von Trapez aus Gußeisen, l, das auf drei Vorspruͤngen an der Kiste gelagert war. Alles ward

von dem Hute des Ofens, n, bedekt, und das

angezuͤndete Feuer erhizte sehr bald die Waͤnde des ganzen Apparates.

Ein Réaumuͤrsches Thermometer, welches man durch eines der, unter dem

Dekel angebrachten, Hizloͤcher einsenkte, zeigte, binnen 35 Minuten,

75°, und stieg in einer Stunde bis auf 85°; nach anderthalb Stunden

war das Fleisch beinahe vollkommen gesotten. Die Waͤrme der Luft im Zimmer

stieg auf 17 Grade, waͤhrend die der aͤußeren Luft 8 Grade war.

Waͤhrend dieser Zeit wurden sechs und ein halbes Pfund Holz verbrannt; man

verminderte hierauf die Staͤrke des Feuers, und das Fleisch wurde bei einer

schwaͤcheren Hize gar gekocht. Wir haben die Oberflaͤche berechnet,

welche die Wachen dieses Ofens, sowohl, die inneren, als die aͤußeren, der

kalten Luft darbothen, um ihr den Waͤrmestoff mitzutheilen, und fanden sie

ungefaͤhr 4 Metern gleich.

Wir haben bloß deßwegen 3 Kilogramm, und ein Viertel Holz in anderthalb Stunden

verbrannt (was fuͤr 12 Stunden 24 Kilogramm gaͤbe), weil Hr. Fortier zeigen wollte, wie schnell man in einem solchem

Ofen Fleisch kochen kann: mit der Haͤlfte Holzes haͤtte man in drei

Stunden uͤbrigens dasselbe leisten koͤnnen.

Wir bemerkten Hrn. Fortier, daß er seinen Ofen noch

dadurch verbessern koͤnnte, wenn er, 1) eine oder zwei Oeffnungen an der

Basis machte, statt daß er dieselbe auf Kloͤzchen ruhen laͤßt, um der

Luft Zutritt zu verschaffen; 2) unter dem Dekel eine Leitungsroͤhre

anbrachte, die mit der blechernen Roͤhre, in Verbindung steht, um die

Daͤmpfe der Speisen waͤhrend des Kochens entweichen zu lassen, da sie

sonst in das Zimmer treten: diese Daͤmpfe wuͤrden dadurch vollkommen

abziehen, wenn man zugleich die Hizloͤcher verstopfte. Allerdings

wuͤrde dadurch etwas Waͤrmestoff waͤhrend der Bereitung der

Speisen verloren gehen; allein, nach dem Kochen koͤnnte man diese

Roͤhre mittelst eines Schiebers schließen, und die Hizloͤcher wieder

oͤffnen. 3) an der blechernen Roͤhre, durch welche der Rauch abzieht,

ein kleines Thuͤrchen einsezte, durch welches man, mittelst einer Kerze oder

eines Stuͤkes brennenden Papieres, die Luft aus dem Inneren des Ofens anloken

koͤnnte, die, ohne diese Vorsicht, zuweilen in das Zinnner

zuruͤkfahren wuͤrde, wann das Feuer angezuͤndet wird. 4) zwei

gekruͤmmte Griffe an dem Dekel anbraͤchte, die der Form des Ofens

nicht schaden wuͤrden beim Auf- und Abheben des Dekels aber viel

Erleichterung gewaͤhren wuͤrden. Hr. Fortier hat diese Bemerkungen benuͤzt und befolgt.

Der Ofen des Hrn. Fortier hat ferner bei seiner

Ausfuͤhrung mehrere Schwierigkeiten dargebothen, die nur durch einen sehr

geschikten Modellirer beim Guße beseitigt werden konnten. Die Doppelkehlen auf

entgegengesezten Flaͤchen, senkrechte Furchen in Hohlcylindern u. d. gl.

forderten ganz besondere Sorgfalt und Mittel, die Hr. Fortier gehoͤrig zu benuͤzen wußte. Dieser Ofen ist, in

mancher Hinsicht, ein Muster fuͤr Kuͤnstler, die sich mit der

Heizkunst (Pyrotechnik) beschaͤftigen. Er wird ihnen beweisen, daß man

Stuͤke gießen kann, die ohne die gewoͤhnlichen Mittelstuͤke,

genau in einander passen: und deßwegen empfiehlt der Ausschuß vorzuͤglich die

Bekanntmachung dieses Ofens: Hr. Fortier hat die dabei

befolgte Methode nicht genau bekannt gemacht, er wird aber noch Nachtraͤge

hierzu liefern.

In Hinsicht auf Holzersparung ist es offenbar, daß dieser Ofen weniger Holz braucht,

und doch gut und viel schneller heizt, und daß diejenigen, die keine Gußoͤfen

scheuen, auch darin kochen koͤnnen, ohne bedeutend mehr Holz zu brauchen.

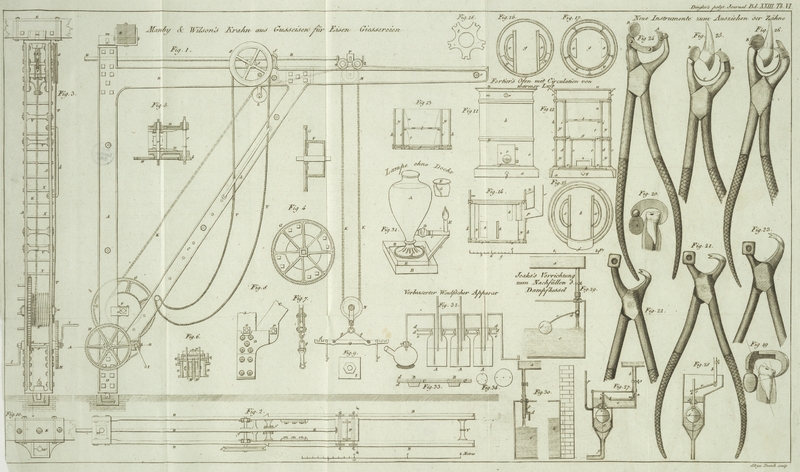

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 11.

Aufriß des Ofens des Hrn. Fortier aus Gußeisen mit

circulirender warmer Luft, von vorne.

Fig. 12.

Durchschnitt durch die Mitte.

Fig. 13.

Durchschnitt des oberen Theiles desselben.

Fig. 14.

Durchschnitt desselben mit den Laͤngenstuͤken und mit der

Roͤhre.

Fig. 15.

Platte des Herdes.

Fig. 16.

Platte am unteren Theile des Doppelkoͤrpers, von unten gesehen.

Fig. 17.

Dieselbe von oben gesehen.

Fig. 18.

Trapez, auf welchem die Casserole ruht.

a, Fußgestell; b, Platte des

Herdes; c, unterer Theil oder Koͤrper des Ofens;

d, d, gerade Seitentheile des unteren Theiles des

Ofens; e, gewoͤlbte Scheidewaͤnde zum

Durchzuge der Luft in dem unteren Theile des Ofens; f,

kleine Platte (bavette) auf der Herdplatte; g, Platte, die den unteren Theil oder Koͤrper des

Ofens bedekt; h, oberer Theil oder Koͤrper des

Ofens; i, Kiste oder Hohlcylinder der inneren Abtheilung

zum Kochen: k, k. Laͤngenstreifen zur Circulation

des Rauches; l, Trapez, auf welches man die Casserole

stellt; m, Reif auf dem oberen Koͤrper oder

Theile des Ofens; n, Dekel; o, Thuͤrchen zum Herde; p,

Roͤhre; q, Oeffnung, die durch das Fußgestell

laͤuft, um die Luft durchzulassen; r,

Hizloͤcher; s, kleines Thuͤrchen, oder

Sauger der Roͤhre, p: t, Kessel; u, Casserole aus verzinntem Eisenbleche; v, kleine Roͤhre, um die Daͤmpfe der

Speisen entweichen zu lassen; x, Oeffnungen zum

Durchgange der Luft; y, Raum, in welchem die Luft

circulirt; z, Bok, auf welchen man das Holz legt.

Tafeln