| Titel: | Verbesserungen an Tinten-Hältern, worauf Wilh. Johnston, Juwelier in Caroline-Street, Bedford-Square, Middlesex, sich am 24. Julius 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. XCV., S. 444 |

| Download: | XML |

XCV.

Verbesserungen an Tinten-Haͤltern,

worauf Wilh. Johnston,

Juwelier in Caroline-Street, Bedford-Square,

Middlesex, sich am 24. Julius 1826 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1826. S.

246.

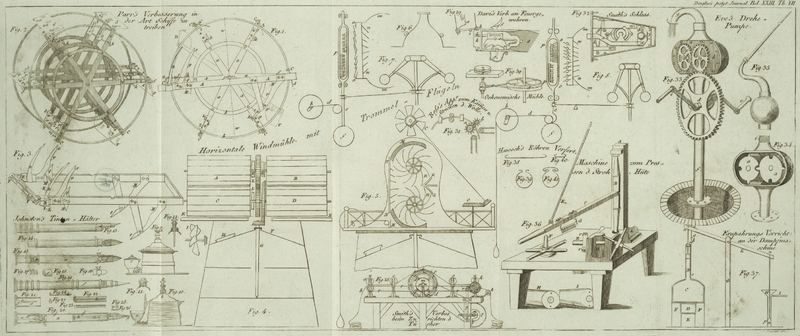

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Johnston, Verbesserungen an

Tinten-Haͤltern.

Diese Erfindung besteht in einer besonderen Vorrichtung an

Tinten-Faͤssern und an den sogenannten Quell-Federn (fountain-pens.)

Fig. 9. zeigt

ein feststehendes Tinten-Faß von außen, in welchem die Tinte gegen den

Einfluß der Luft geschuͤzt ist. Fig. 10. zeigt dasselbe

im Durchschnitte. Wenn man das obere Stuͤk, a,

einfuͤhrt, kann die Tinte in das Innere des Tinten-Fasses eingelassen

werden, und wenn dieses Stuͤk niedergeschraubt wird, wird die Kammer, b, luftdicht, c, ist ein

Becher, der mit der Kammer, b, mittelst eines kleinen

Canales, d, in Verbindung steht, in welchem sich ein

Sperrhahn, e, befindet. Wenn man nun Tinte braucht, wird

der Hahn, e, durch das Drehen des kleinen Hebels

geoͤffnet, oder auf irgend eine andere bequeme Weise, wodurch dann Tinte aus

der Kammer, b, in den Becher, c, gelangen wird. Zuweilen wird es indessen, damit dieß geschehen

koͤnne, nothwendig seyn, Luft in die Kammer eindringen zu lassen, was durch

das Drehen des Rosenknopfes an dem oberen Sperrhahne, f,f fehlt im Originale. A. d. Ueb. bewirkt wird, indem dieser so lang gedreht wird, bis die Oeffnung eines

kleinen Canales, der durch die Mitte dieses Sperrhahnes laͤuft, einem kleinen

Loche an dem Stuͤke, a, gegenuͤber kommt,

wodurch dann Luft in die Kammer eintritt, Die Luft kann indessen auch ohne einen

solchen Sperrhahn eingelassen werden, naͤmlich durch eine kleine Oeffnung,

die in dem oberen Stuͤke, a, eine kurze Streke

nach aufwaͤrts laͤuft, und sich dann herum dreht, wie die einzelne

Figur 11.

zeigt, wo man nur das obere Stuͤk so lange zuruͤkschrauben darf, bis

sich dieser Luftgang unter dem Halsstuͤke oͤffnet. Um die Tinte aus

dem Becher, c, wieder in die Kammer zuruͤk zu

bringen, laͤßt man den Canal, e, offen, und neigt das Tintenfaß auf

die Seite, wo dann alle Tinte durch den Canal zuruͤkfließen wird. Wenn nun

die Sperrhaͤhne, e, und, f, geschlossen werden, wird die Tinte wieder in der Kammer

zuruͤkgehalten, und gegen Verduͤnstung und Einwirkung der Luft

gesichert. Die Tinte kann auch aus dem Becher mittels eines

Sauge-Staͤmpels in die obere Kammer zuruͤkgezogen werden, der

luftdicht paßt, und durch sein Zuruͤkziehen einen leeren Raum in der Kammer

erzeugt, wodurch dann die Tinte in die Kammer zuruͤktritt. Durch eine

Seitenbewegung des Staͤmpels kommt dann wieder Luft in die Kammer, und treibt

die Tinte in der Folge in den Becher, wie die einzelne Figur 12. zeigt.

Das Tintenfaß kann aus Metall, oder aus irgend einem anderen schiklichen Materiale

seyn: wenn aber die Tinte auf dasselbe wirken sollte, muß es innenwendig glasirt

oder lakirt, oder mit irgend etwas uͤberzogen oder ausgefuͤttert seyn,

worauf die Tinte nicht chemisch einwirkt.

Fig. 13 und

14. zeigt

eine sogenannte Quell-Feder, mit dem verbesserten

Tinten-Haͤlter von außen in verschiedenen Lagen. Fig. 15. ist dieselbe im

Durchschnitte, a, ist die Roͤhre, in welcher die

Tinte enthalten ist. Sie ist oben mittelst des Pfropfens, b, geschlossen, und das Ende ist mit einer Kappe, c,c und d fehlt im

Originale. A. d. Ueb. bedekt. An dem unteren Ende ist der Federn-Haͤlter, d, zur Aufnahme eines geschnittenen Federkieles, oder

einer anderen Schreibfeder auf die gewoͤhnliche Art angebracht, so daß Tinte

mittelst des Fingers des Schreibers (nach Umstaͤnden), nachgelassen werden

kann, indem man den kleinen Hebel an dem Sperrhahne, e,

dreht, der, wenn er geoͤffnet wird, die Tinte durch einen engen Canal in die

Spize der Feder fließen laͤßt. Um die gehoͤrige Menge Luft in die

Roͤhre oder Kammer, a, zu lassen, ist ein sehr

kleines Loch in der Kappe und in dem Pfropfen angebracht, wie man in Fig. 15. sieht. Der

Sperrhahn ist einzeln in Fig. 16. gezeichnet; der

Pfropfen in Fig.

17. und die Kappe in Fig. 18.

Fig. 19.

stellt den obigen Tinten-Haͤlter in Verbindung mit einem

Bleistift-Haͤlter vor. Fig. 20. zeigt Fig. 19. im

Durchschnitte, a, ist die Tinten-Kammer; b, der Canal, um die Tinte in die Federspize zu

fuͤhren, wenn der Sperrhahn,

c, auf obige Weise geoͤffnet wurde. d, ist das Ende der Kappe, von welcher die Spize der

Feder umgeben ist, wenn man sie nicht braucht. Fig. 21. zeigt diese

Kappe im Durchschnitte und abgenommen. e, ist ein

Pfropfen oder eine Spize, der in den Canal, b, paßt, und

das zufaͤllige Entweichen der Tinte aus demselben hindert, so wie auch das

Verkleben desselben durch das Vertroknen und Erhaͤrten der Tinte.

An dem entgegengesezten Ende des Tinten-Haͤlters verlaͤngert

sich die walzenfoͤrmige Roͤhre, a, in

einen Bleistift-Haͤlter. f, f, ist das

aͤußere Gehaͤuse; g, der

kegelfoͤrmige Spizenfuͤhrer nach der gewoͤhnlichen Art.

Innerhalb des walzenfoͤrmigen Gehaͤuses ist eine Roͤhre, h, die in Fig. 22. einzeln und

abgenommen dargestellt ist, mit einem der ganzen Laͤnge nach hinlaufenden

Spalte, und in dieser Roͤhre ist eine andere Rohre, i, die gleichfalls von einem Ende bis zu dem anderen gespalten, und außen

schraubenfoͤrmig eingeschnitten ist, wie man in Fig. 23. sieht. Ein

Staͤngelchen aus Stahl, k, (Figur 24.) laͤuft

innenwendig durch die Roͤhre, i, und ist so

gekehrt, daß sein Ansaz durch den Spalt hervorragt, und den Bleistift

vorwaͤrts schiebt, der auf die gewoͤhnliche Weise durch eine

Federklammer gehalten wird. Diese Federklammern sind in Fig. 25 und 26.

dargestellt. Außen auf der Roͤhre, i, schrauben

zwei Halsbaͤnder, wie Fig. 27. sich

vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts, und umfassen das emporstehende Ende

des Schiebers, wie man in Fig. 20. sieht. Ein

kleines vierekiges, zu jeder Seite des Halsbandes hervorstehendes, Stuͤk paßt

in den Spalt der Roͤhre, h, in welche nun die

Roͤhre, i, und der Schieber, k, und die Halsbaͤnder eingefuͤgt werden,

wie man in Fig.

19. sieht.

Wenn man jezt den kegelfoͤrmigen Fuͤhrer der Spize mittelst des Fingers

und des Daumens dreht, (waͤhrend das aͤussere Gehaͤuse

feststeht), so wird die Roͤhre, i, umher

gefuͤhrt, und die an der aͤußeren Oberflaͤche derselben

befindlichen Schraubengaͤnge, die in die Halsbaͤnder eingreifen,

waͤhrend die vierekigen Theile sich in dem Laͤngenspalte der

Roͤhre, h, schieben, und da das nach

aufwaͤrts gekehrte Ende von, k, eingeschlossen

ist, bringen sie auch dieses und den durch die Federklammern damit in Verbindung

stehenden Bleistift vorwaͤrts oder zuruͤk.

Tafeln