| Titel: | Ueber das Demant-Spalten, Schneiden und Poliren, über die Zurichtung, über das Fassen und über den Gebrauch der Demante zum Kupferstechen, zur Glaser-Arbeit und zum Schreiben; über Demant-Staub etc. Von Edmund Turrell, Kupferstecher. |

| Fundstelle: | Band 26, Jahrgang 1827, Nr. III., S. 19 |

| Download: | XML |

III.

Ueber das Demant-Spalten, Schneiden und

Poliren, uͤber die Zurichtung, uͤber das Fassen und uͤber den

Gebrauch der Demante zum Kupferstechen, zur Glaser-Arbeit und zum Schreiben;

uͤber Demant-Staub etc. Von Edmund Turrell, Kupferstecher.

Aus Gill's technical Repository. Jun. 1827. S. 1.

Aug. S. 66.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

(Im

Auszuge.)

Turrell, uͤber das Demant-Spalten, Schneiden und

Poliren.

Ich habe das Demant-Schleifen bei einigen Juden

gesehen, die in dieser Kunst Meister sind, und werde jezt einige Bemerkungen

hieruͤber, so wie uͤber die Anwendung des Demantes und anderer

Edelsteine in einigen Kuͤnsten mittheilen.

Ich muß indessen vorlaͤufig um Nachsicht uͤber alle jene

Mangelhaftigkeiten bitten, die nothwendig dann entstehen muͤssen, wann man

Arbeiten im Detail beschreibt, mit welchen man sich nicht taͤglich selbst

beschaͤftigt.

Wenn man so viele Kuͤnste, die in unserer Insel bluͤhen, nach Belieben

sehen und studiren koͤnnte, so waͤren meine Bemerkungen

uͤberfluͤßig; allein, die verdienstvollsten Individuen sind bei uns

Jahrzehende lang in ihren Dachstuͤbchen eingeschlossen, und von Niemanden

gekannt, außer von denjenigen, die sie zu benuͤzen wissen. Hieraus folgt dann

nothwendig, daß ihre Kunst fuͤr sie, fuͤr die Mitwelt, und nur zu oft

auch fuͤr die Nachwelt und fuͤr Jahrhunderte, verloren ist durch die

Schaͤndlichkeit derjenigen, die, nicht etwa mit Schwarzen, sondern mit den

besten Koͤpfen und Haͤnden der Weißen den schaͤndlichsten

Sclavenhandel treiben. Ein empoͤrender, aber ein eintraͤglicher,

Handel: ein Handel mit Genien, die man hungern laͤßt, um sich mit ihrem Marke

zu maͤsten.

„Wenn ihr wissen wollt, wie die Meister-Werke der englischen Uhren

bei uns auf die Welt kommen,“ sagt der hochw. Dr. Wilh. Pearson in Rees's Encyclopaͤdie, „muͤßt ihr in die

finstersten Winkel und Gaͤßchen von London gehen, und dort unter die

Daͤcher steigen, um zu sehen wie Leute, die keine Doctoren in

Maͤnteln sind, wie ihr, die dem Publicum eben so wenig bekannt sind, als

ihnen eure Theoreme, ihr Tagewerk mit Meisterwerken beschließen.“

Ich hoffe, daß die Muͤhe, die man sich gegeben hat, und noch gibt,

wissenschaftliche Kenntnisse unter dem Publicum zu verbreiten, solche Bemerkungen

bald uͤberfluͤssig machen wird.Und auch die Muͤhe, uͤber die Hausthuͤren von Fabriken

zu schreiben: „NO ENTRANCE“

d.h. auf deutsch: „HIER DARF NIEMAND

HEREIN;“ was auf so vielen engl. Fabriken steht. A.

d. Ueb.

Diese Verhaͤltnisse veranlaßten mich einige Bemerkungen uͤber das Spalten, Schneiden oder Schleifen und Poliren der Demante hier nieder

zu schreiben, und uͤber die Anwendung derselben in Kuͤnsten.

Der Demant ist unter allen Koͤrpern, die wir kennen, bekanntlich der

haͤrteste. Er laͤßt sich nur durch Reibung an einem anderen Demante in

bestimmte Formen bringen. Man findet ihn abgerundet und krystallirt: seine

urspruͤngliche regelmaͤßige Form ist das Oktaëder, dessen

Winkel ungefaͤhr 109° messen. Seine Flaͤchen sind

gewoͤhnlich krummlinig unter jeder Form des Krystalles: in den

Kuͤnsten taugt aber das Oktaëder am besten, und daher uͤbergehe

ich die uͤbrigen Formen.

Ueber das Spalten der Demante. So hart der Demant auch

ist, so kann er doch in mehrere Stuͤke gespalten werden, und zwar durch

Koͤrper, die weicher sind, als er selbst. Dieß geschieht aber nur mittelst

eines Schlages, und zwar in doppelter Absicht. Wenn Demante als Zierrathe

geschnitten und polirt

werden sollen, wird diejenige Flaͤche des Steines zur Tafel oder Vorderseite

gewaͤhlt, die die groͤßte ist. Da aber mehrere Demante zugerundet

sind, so muͤssen, durch Spaltung, die convexen Lagen weggeschafft werden,

wodurch die große Muͤhe des Abreibens oder Abschleifens erspart wird, und

zuweilen sogar Stuͤke gewonnen werden, die zu kleineren Demanten

zugeschliffen werden koͤnnen. Ein anderer Fall, in welchem der Demant

gespalten werden muß, ist der, wenn ein bedeutend großer Stein so gestaltet ist, daß

er sich in mehrere Stuͤke spalten laͤßt, deren jedes groß genug ist,

einen Demant von Werth zu geben, wenn es polirt wird, und zwar so, daß an den

Stuͤken mehr zu gewinnen ist, als an dem einzelnen Steine, wenn er ganz

bliebe. Allein, dieser lezte Fall tritt nur selten ein, indem der Werth des Demantes

mit der Groͤße desselben in einem ungeheuren Verhaͤltnisse zunimmt.

Wenn ein Demant jedoch, aus obigen beiden Gruͤnden, gespalten werden muß, so

spaltet man ihn gewoͤhnlich in sechs Stuͤke, indem der Durchgang der

Blaͤtter diese Spaltung beguͤnstigt.

Wenn nun von einem Demante ein Stuͤk abgeschlagen werden, d.h., der Demant gespalten werden soll (eine Operation, die Ueberlegung

und Kenntniß fordert), so wird er in einer Kugel von Kitt befestigt, die

ungefaͤhr die Groͤße einer Wallnuß hat, und der Kitt wird vorher

erwaͤrmt: der Stein wird so eingebettet, daß nur. jener Theil frei bleibt,

den man von demselben abschlagen will. Hierauf wird ein anderer ganzer Demant mit

einer scharfen Kante, oder ein Stuͤk, das von einem anderen Demante

abgeschlagen wurde, in einer anderen Kugel von Kitt so befestigt, daß nur die

scharfe Kante desselben aus dem Kitte hervorsteht. Mit dieser Kante reibt man eine

leichte Vertiefung in den Stein ein, den man spalten will, und saͤgt in

dieser, Demant in Demant, so lange fort, bis eine Furche entsteht, die die

aͤußerste Schneide eines stumpfen Barbier-Messers aufzunehmen vermag.

Auf dieses leztere fuͤhrt man mit einem Hammer einen schnellen, starken

Schlag, waͤhrend der Demant in gehoͤriger Lage gehalten wird, und auf

diese Weise sondert ein geschikter Arbeiter das verlangte Stuͤk mit

Leichtigkeit von dem zu spaltenden Demante ab.

Der Kitt kommt aus Holland, wo Demant-Schleifen und Poliren zuerst in Europa

getrieben wurde. Er sieht aus wie ein Kitt aus Pech und Harz, und sehr feinem Ziegelmehle,

ist aber weit mehr zaͤhe und klebend.

Wenn Ein Demant oͤfter gespalten werden soll, muͤssen alle obige

Operationen an demselben wiederholt werden, und nun erst kann der Stein geschnitten

oder geschliffen werden.

Man hat nun gesehen, daß der Demant, obschon unendlich haͤrter als Stahl, doch

durch denselben leicht gespalten werden kann, wenn ein gehoͤriger Schlag auf

denselben gefuͤhrt wird.

Ueber das Schneiden oder Schleifen des Demantes. Die

naͤchste Arbeit ist, den sogenannten Facetten (die immer Flaͤchen

sind), die gehoͤrige Form zu geben. In dieser Absicht kommt der Stein wieder

in den Kitt, der an dem Ende eines kleinen hoͤlzernen Stabes aufgesezt wird.

Man laͤßt nur denjenigen Theil des Demantes aus dem Kitte hervorstehen, der

eine Hauptflaͤche geben soll.

Wenn ein Demant-Schneider oder Schleifer nur einen einzigen Stein zu schneiden

oder schleifen hat, so muß er sich entweder mit einem anderen ganzen Demante, oder

mit einem Stuͤke desselben versehen, und dieser muß auf einem

aͤhnlichen Staͤbchen Holzes so aufgekittet werden, daß entweder der

ganze Stein, oder ein Theil desselben so hervorragt, daß er zum Abreiben der

Flaͤche des Steines, der geschnitten werden soll, taugt. Es ist aber selten

der Fall, daß man nur einen Stein allein zu schneiden hat, indem man sich bei der

großen hierzu noͤthigen Muͤhe immer darauf versieht, zwei Steine

zugleich schneiden zu koͤnnen, indem sich die beiden Steine

gleichfoͤrmig auf einander abreiben.

Wenn nun die beiden zu schneidenden Steine auf diese Weise auf den beiden

Staͤbchen ausgekittet sind, sezt sich der Arbeiter vor seinem Werktische hin,

auf welchem sich eine kleine, ungefaͤhr vier Zoll lange und drei Zoll breite,

und eben so viel Zoll tiefe Buͤchse aus Mahagony-Holz befindet. Die

Waͤnde dieser Buͤchse sind einen halben Zoll dik: also stark genug.

Die oberen Flaͤchen der vier Waͤnde dieser Buͤchse sind, jede,

mit einem staͤhlernen Rande versehen, und in dem Mittelpuncte einer jeden der

laͤngeren Seiten ist ein Stahlstift senkrecht befestigt; diese beiden Stifte

dienen den Staͤben als Stuͤzen, in welche die Steine eingekittet sind,

und welche waͤhrend der Arbeit fest darauf niedergehalten werden.

Die beiden Steine werden nun mit bedeutender Kraft gegen einander gedruͤkt,

und die beiden Staͤbe zu gleicher Zeit fest gegen die staͤhlernen

Stifte, auf den beiden Kanten der Mahagony-Buͤchse gehalten, und jeder

Stab wird in verschiedener Richtung geschoben: die staͤhlernen Stifte dienen

hier den Staͤben als Mittelpuncte der Bewegung.

Durch dieses ununterbrochene Reiben der beiden Steine aneinander werden ihre convexe

Flaͤchen nach und nach rauhe flache Flaͤchen oder sogenannte

Hauptflaͤchen.

Da der Theil oder das Ende eines jeden Stabes, welches. den Demant eingekittet

enthaͤlt, nur Einen Zoll oder anderthalb Zoll uͤber den Stift hinaus

lang ist, auf welchem es sich an der Wand der Buͤchse stuͤzt, so sieht

man offenbar, daß es nur einen Kreis von diesem Durchmesser beschreiben kann. Der

andere Theil des Stabes aber, den der Arbeiter in der Hand hat, ist viel

laͤnger, so daß leztere dadurch Kraft wegen des laͤngeren Hebels

erhaͤlt, welche hier sehr noͤthig ist.

Die Buͤchse aus Mahagony-Holz hat eine duͤnne Platte aus

Messing, die genau in dieselbe paßt, und mit einer Menge kleiner Locher versehen

ist, die als Sieb dienen, und den feinen Staub durchfallen lassen, der sich durch

das Abreiben der Demante an einander erzeugt. Die Buͤchse ist mit einem Dekel

versehen, welchen der Arbeiter sorgfaͤltig uͤber dieselbe legt, so oft

er die Facetten untersucht, die er geschliffen hat.

Dieser feine Demant-Staub heißt Demant-Pulver, (Demant-powder),

zum Unterschiede von einem aͤhnlichen Staube, welchen man durch das Reiben

des Demantes in einem staͤhlernen Moͤrser mit einem staͤhlernen

Staͤmpel erhaͤlt, welchen man zu anderen Zweken benuͤzt.Einen Moͤrser hierzu hat Hr. Gill

beschrieben im techn. Repos. VII. Bd. S. 52.

(Polytechn. Journ. Bd. XVI. S. 302.)

A. d. Ueb.

Man untersucht die Facetten an dem Demante, indem man sie mit dem Speichel auf der

Zunge naß macht; vorher buͤrstet man aber den darauf noch anklebenden

Demant-Staub sorgfaͤltig mit einem kurzen Haarpinsel ab.

Es ist vielleicht uͤberfluͤßig zu bemerken, daß, wenn eine Facette auf

dem Demante vollendet ist, derselbe nun in einer anderen Lage auf dem Stabe

eingekittet wird, und zwar so, daß man wieder eine Facette reiben kann. Der Kitt

wird hierzu an einer

Kerze erweicht. Wenn nun alle Facetten auf diese Weise vollendet sind, so ist der

Demant geschniten oder geschliffen.

Ueber das Poliren der Demante. Hierdurch erhaͤlt

der Demant seinen allgemein bewunderten Glanz, wenn er in der Folge von dem Juwelier

gehoͤrig gefaßt wird.

Der Demant wird, zu dieser Arbeit, auf eine andere Weise befestigt. Ein kleiner,

halbkugelfoͤrmiger, kupferner Becher wird mit weichem Schlaglothe (powder solder) („oder wie Hr. Gill meint, mit irgend einem leicht schmelzbaren

Metalle“ auf Kohlenfeuer gestellt, und, wenn dieses Schlagloch

vollkommen geschmolzen ist, wird der geschnittene Demant auf die Oberflaͤche

des geschmolzenen Schlagloches gelegt, und von dem Arbeiter so tief in denselben

eingesenkt, daß etwas von dem Schlaglothe ringsum uͤber den oberen Theil des

Metalles emporsteigt, so daß der Stein beinahe ganz in die Metall-Masse

eingehuͤllt wird. Man laͤßt nur die groͤßte Facette, die man

abgerieben hat, oben emporragen und unbedekt.

Wer mit dieser Arbeit nicht bekannt ist, erschrikt, wenn er sie sieht, und glaubt,

der Arbeiter verbrennt sich die Finger. Indessen laͤßt sich diese Arbeit nur

mit den Fingern verrichten, und der Arbeiter vollendet sie mit Leichtigkeit und

Schnelligkeit, ohne Schaden zu nehmen.

Auf dem Becher ist ein kupferner Stift senkrecht befestigt, so daß, wenn der Becher

umgekehrt wird, damit der Stein nach abwaͤrts kommt, dieser Stift sich

zwischen den Faͤngen einer starken, schweren, eisernen Zange faͤngt,

in welchen zwei aͤhnliche Stifte befestigt sind, die sie an ihrem

aͤußersten Ende stuͤzen, waͤhrend der Becher und sein Stift

(nach dem hollaͤndischen Kunstausdruke, de

dop) einen dritten Fuß bildet, auf welchem die Stange ruht.

Mittelst dieser einfachen, und scheinbar rohen Vorrichtung kann die Lage der zu

polirenden Facette nach allen moͤglichen Richtungen gewechselt werden: ein

Umstand, der dem Arbeiter hoͤchst wichtig seyn muß. Denn, da der von dem

Becher aufsteigende Stift walzenfoͤrmig ist, so laͤßt er den

umgekehrten Becher leicht horizontal sich drehen, und da dieser Stift von Kupfer

ist, so laͤßt er sich auch leicht biegen, wodurch dann die Facette unter

jeden Winkel gebracht werden kann, den man verlangt, oder der erforderlich ist. Auch

dadurch laͤßt sich diese Vorrichtung sehr genau dem Beduͤrfnisse anpassen,

daß man unter den einen oder den anderen Stift der Zange, oder unter beide zugleich,

ein duͤnneres oder dikeres Papier, oder Pappendekel legt.

Wer fein geschnittene und polirte Demante besizt, wird sich wundern, mittelst einer

so einfachen Vorrichtung so scharf, so genau geschnittene, und so fein polirte

Facetten vollendet zu sehen.

Man wird natuͤrlich fragen, warum man keine der neueren Verbesserungen im

Maschinen-Wesen bei dieser Arbeit angebracht hat? Wir haben ja Goniometer,

die Bruchtheile eines Grades angeben, und wir haben alle Krystalle mit der

vollkommensten Genauigkeit nachbilden gelernt. Es fragt sich aber, ob diese

Verbesserungen hier auch wirklich nuͤzlich waͤren, da man mit diesem

einfachen Apparate so vollkommen arbeiten kann, als nur immer moͤglich ist.

Vielleicht mag auch dieß ein Grund fuͤr obiges Verfahren seyn, das wir

dasselbe von den Hollaͤndern erhielten, die, wenn man ihnen von einer

Verbesserung spricht, gewoͤhnlich zu sagen pflegen: „Laͤßt

Herren Gut in Ruh!“

Die Maschine oder Muͤhle, deren man sich gewoͤhnlich zum Poliren der

Demante bedient, besteht aus einem horizontalen Laufrade von 6 Fuß im Durchmesser.

Auf der ausrechten Achse dieses Rades ist eine Kurbel, die von einer

Verbindungs-Stange getrieben wird, welche an der Leiste eines

hoͤlzernen Schwung-Rahmens befestigt ist, der sich an einem Ende, wie

eine Thuͤre, auf Angeln oder Zapfen dreht, und bloß durch Huͤlfe Eines

Mannes, oder wenn viele Arbeit da ist, von zwei Maͤnnern im Schwunge erhalten

wird.Diese einfache und treffliche Vorrichtung, die Kraft eines Mannes zum Treiben

einer Maschine zu benuͤzen, gleicht sehr den Ruderbothen, zumahl wenn

der Arbeiter dabei sizt: diese Haltung des menschlichen Koͤrpers ist

sicher diejenige, in welcher derselbe die hoͤchste Muskelkraft

aͤußern kann. A. d. Hrn. Gill.

Ein Laufband laͤuft von diesem horizontalen Rade uͤber eine Rolle von

ungefaͤhr zwei Zoll im Durchmesser, welche auf der senkrechten Achse einer

flachen kreisfoͤrmigen Scheibe, oder Platte von ungefaͤhr

zwoͤlf Zoll im Durchmesser aufgezogen ist. Diese Platte nennt man technisch

die Scheibe (skive).

Die obere Oberflaͤche dieser Scheibe ist sehr flach und genau in einer

Drehebank abgedreht, und der Demant-Schleifer oder Schneider bereitet, oder

rauht sie auf folgende Weise zu.

Er reibt zuerst die ganze obere Flaͤche der Platte mit einem

gewoͤhnlichen Wezsteine, so wie die Schuster einen zum Wezen ihrer Kneipe

haben, haͤlt den Wezstein dabei aber immer in einer solchen Richtung, daß er

in derselben, bestaͤndig Tangenten eines Kreises von ungefaͤhr einem

Drittel Durchmesser der Scheibe bildet. Auf diese Weise wird die ganze

Oberflaͤche mit groben Furchen bedekt. Hierauf wird, auf eben dieser Scheibe,

uͤber der ganzen Flaͤche derselben, ein feinkoͤrnigerer

Wezstein in der Richtung der Halbmesser gestrichen, und dieß zwar so lange, bis die

ersten Furchen dadurch beinahe gaͤnzlich ausgetilgt sind, oder bis, um

eigentlicher zu sprechen, eine Art von Koͤrnung auf der Oberflaͤche

gebildet wird, die nach dem Systeme der Tangential- und

Radial-Bewegung erzeugt wurde.

Ich habe bei diesem lezteren Umstande so lange verweilt, weil man mir sagte, daß das

Gelingen der Arbeit sehr von der Genauigkeit abhaͤngt, mit welcher man diese

Richtungen beobachtet.

Hierauf muß die Scheibe mit dem Demant-Pulver belegt werden, welches man auf

obige Weise durch das Abreiben der Demante erhaͤlt; und diese Belegung

geschieht auf folgende Weise.

Nachdem die Scheibe auf folgende Art gehoͤrig zubereitet oder gekoͤrnt

wurde, wird sie in der Maschine (in der Muͤhle) befestigt, und etwas

Demant-Pulver mit Oliven-Oehl uͤber die gekoͤrnte

Oberflaͤche gestrichen, und die bereits polirte breite Facette mit dem Becher

und der Zange auf die Scheibe gebracht, und leztere mit dem gehoͤrigen

Gewichte beschwert. Wenn nun die Scheibe schnell gedreht wird, wird das

Demant-Pulver auf der Oberflaͤche derselben gleichsam in derselben

eingebettet, und der bereits polirte Stein wirkt so, als eine Art Polirer.Gerade so wird das sogenannte Rouge in die

Oberflaͤche der Scheiben aus Zinn und Zink einpolirt, deren man sich

zu Genf zum Schleifen und Poliren der Goldarbeiten bedient. A. d. O.

Da dieß jedoch nur in dem Umfange eines schmalen Kreises Statt hat, außer, wenn die

Facette sich an einem sehr großen Steine befaͤnde, so wird es nothwendig den Stein in eine andere Lage

zu bringen, sobald jener Theil der Oberflaͤche der Scheibe, auf welcher man

denselben angewendet hat, hinlaͤnglich mit Demant-Pulver belegt ist.

Auf diese Weise wird die Arbeit wiederholt fortgesezt, bis ein hinlaͤnglicher

Theil der Scheibe zugerichtet ist, wo sie dann zum Poliren und Vollenden der

geschnittenen Demante fertig ist.

Nachdem der geschnittene Demant in seinem Becher befestigt, und dieser in die Zange

gebracht ist, kommt der Stein auf die Scheibe. Wenn nun diese in Umtrieb gesezt, und

der Stein dann alle 10 bis 15 Minuten untersucht wird, so wird man finden, daß die

Facette einen Theil ihrer grauen Farbe verloren hat, die sie durch das Schneiden

erhielt, und ein spiegelnder Glanz wird an der Stelle derselben zum Vorscheine

kommen, welcher bloß durch das in die Scheibe eingebettete Demant-Pulver

entsteht.

Indessen geht es nur so, so lange es gut geht; denn zuweilen geschieht es, daß,

nachdem man viele Zeit auf eine Facette verwendet hat, dieselbe nicht im Mindesten

polirt wurde. In diesem Falle muß der Arbeiter den Becher um seine Achse drehen, um

dadurch die Facette der Einwirkung der Scheibe unter einem anderen Winkel

darzubiethen. Es geschieht nicht selten, daß man eine Menge Winkel versuchen muß,

ehe die Scheibe auch nur eine Spur von Wirkung zeigt; dieß haͤngt

naͤmlich von dem Durchgange der Blaͤtter in dem Steine ab, und von dem

Krystallisations-Geseze.

Nachdem eine Facette polirt ist, wird der Demant umgekehrt, und wieder in dem

Schlaglochs so befestigt, daß eine neue Facette polirt werden kann; und so geht die

Arbeit fort, bis der Stein fertig wird.

Wenn der Demant in seinem grauen Zustande, so wie er vom Schneiden herkommt, auf die

Polirscheibe kaͤme, ohne daß ein bereits polirter Demant das

Demant-Pulver auf der Scheibe eingebettet und polirt haͤtte, so

wuͤrde er unmittelbar auf das Eisen der Scheibe wirken, und diese in Furchen

schneiden, ohne daß das Demant-Pulver auf ihn wirken wuͤrde, soviel

auch von demselben auf der Scheibe aufgetragen worden seyn mochte.

Ich muß hier bemerken, daß, wenn eine Facette einmahl Glanz oder Politur zu zeigen

beginnt, diese dann gleichfalls zum Auftragen des Demant-Pulvers auf der Scheibe,

wie ein bereits polirter Stein, dienen kann.

Es verdient ferner wohl bemerkt zu werden, daß man auf diese Weise Metall mit

Demant-Theilchen verbinden kann, (weil es auch noch andere Methoden zu diesem

Ende gibt), wodurch man Oberflaͤchen die Gestalt einer Feile verschaffen

kann, die dann auf Koͤrper wirken, gegen welche der bestgehaͤrtete

Stahl nichts vermag, und selbst der Rubin nichts.

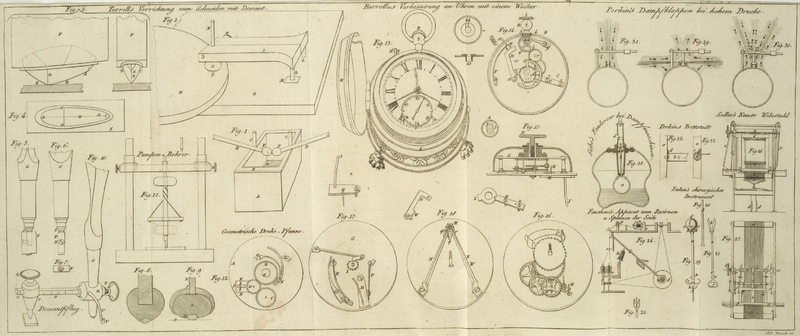

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1. Tab.

III. A, ist eine Buͤchse aus

Mahagony-Holz, wie sie der Demant-Schneider braucht. B, der staͤhlerne Rand rings um die Kanten dieser

Buͤchse. C, C, zwei staͤhlerne Stifte in

dem staͤhlernen Rande. D, die

Kupfer-Platte mit den kleinen Loͤchern, die als Sieb dient. E, E die beiden Staͤbe, an die beiden Stifte, C, C, angelegt, mit den Demanten auf denselben, die

geschnitten werden sollen. F, F die beiden

Kitt-Massen auf den inneren Enden der Staͤbe, in welchen die Demante

eingekittet sind.

Fig. 2. ein

Theil des Tisches au der Demant-Muͤhle. H,

ein Theil der Scheibe aus Guß-Eisen. I, die

Zangen, aus zwei aͤhnlichen Theilen, deren vordere Enden mittelst einer

Schraube, K, an einander gehalten werden. Sie werden

uͤberdieß auch noch durch zwei Stifte festgehalten, I,

L, zwei Stifte, die die Stelle von Fuͤßen an den Zangen vertreten,

mittelst welcher die Zange auf dem Tische ruht: unter einem derselben ist ein

Stuͤk Pappendekel befindlich, M, wodurch der Fuß

gehoben wird. N, ist der Kupferdraht an dem Becher oder

Dop, O, in welchem sich der Demant, P, befindet, der polirt werden soll. Der Kupferdraht,

N, ist hier in der Lage gezeichnet, in welcher er

zwischen der Zange gehalten wird. Der Demant, P, ruht

auf der Scheibe, und soll auf derselben polirt werden.

Wir haben oben bemerktAugust. S. 66., daß der Demant krystallisirt, und in abgerollten Stuͤken (in

Geroͤllen) vorkommt. Wenn leztere zu klein sind, um mit Vortheil geschnitten

werden zu koͤnnen, oder wenn auch krystallirte Demante ein zu schlechtes

Wasser haben, so verkauft man sie als sogenanntes Demant-Bort (bort). Und dieses

Demant-Bort ist nun in den Haͤnden der Glasschneider, der Glaser, der

Siegelstecher, Zahnaͤrzte Kupferstecher, Steinschneider, Porzellankitter,

Modelsiecher fuͤr Calico-Druker, Stahl-Dreher und Graveurs ein

unendlich nuͤzliches Werkzeug geworden. Man bedient sich desselben auch zur

Verfertigung der Mikrometer auf Glas und Stahl und zu Ziehplatten, um dem

Feder-Drahte an Pendel-Uhren, Chronometern etc. die moͤglich

groͤßte Gleichheit zu geben, wie es Hr. W. Hardy

zu thun pflegt.

Ueber die Demante der Glasschneider und Glaser. Die

bekannte Anwendung des Demantes zum Glasschneiden hat in den neuern Zeiten die

Aufmerksamkeit einiger der ersten Physiker erregt. Wir wollen hier nur an den Aufsaz

des Hrn. Wollaston in den Philosophical Transactions erinnern.

„So allgemein der Gebrauch des Demantes zum Glas-Schneiden ist, und

so alt er auch ist, so sonderbar ist es zugleich“, sagt Hr. Wollaston, „daß man diese sonderbare Wirkung

des Demantes auf das Glas, und die Bedingungen, von welchen diese Wirkung

abhaͤngt, noch nicht auf eine genuͤgende Weise erklaͤrt

hat.“

„Nicht jeder bemerkt den Unterschied, der zwischen Rizen und Schneiden Statt hat. Durch

ersteres wird in das Glas eine rauhe Furche gezogen; durch lezteres ein kleiner

Spalt, oder ein oberflaͤchlicher Sprung erzeugt, der von einem Ende der

Linie, in welcher das Glas geschnitten werden soll, nach dem anderen fortgesezt

wird. Ein geschikter Arbeiter bringt dann nur an dem einen Ende der Linie eine

geringe Gewalt an, und der Sprung des Glases laͤuft von einem Ende zu dem

anderen.

Jeder Koͤrper, der haͤrter als Glas ist, rizt dasselbe so gut, wie der Demant; der Demant allein schneidet es aber, und gewiß traͤgt die ihm

allein eigene Harte hierzu bei.“

„Man hat mir gesagt, daß die Arbeiter, die Demante fuͤr die Glaser

fassen, immer ungeschliffene krystallisirte Demante hierzu waͤhlen. Sie

nennen sie Funken (sparks). Ich war nicht im Stande

auszumitteln, worin der Vorzug des natuͤrlichen Demantes vor dem

geschliffenen besteht.“

„Ich verschaffte mir eine ganze Glaser-Furnitur von Demanten, um

das Glas-Schneiden zu lernen; ich schnitt wohl tief mit denselben; ich

konnte aber nicht die Richtung des Bruches des Glases in meine Gewalt

bekommen.“.

„Wenn ich den Demant mehr schief auf der Oberflaͤche des Glases

hielt, konnte ich zuweilen und zum Theile einen ordentlichen Schnitt erhalten;

ich konnte aber den Strich nicht mit der gehoͤrigen Staͤtigkeit

fortfuͤhren, und zum zweiten Mahle denselben mit derselben Wirkung

wiederholen, so daß ich zur Ueberzeugung gelangte, die wahre Richtung

muͤsse bei dem Glasschneiden innerhalb sehr enger Grenzen

liegen.“

„Nachdem ich gefunden hatte, daß der Demant nach der Richtung einer seiner

Kanten gefuͤhrt werden muß, und durch wiederholte Versuche mir einen

Begriff von der Neigung desselben gegen die Oberflaͤche des Glases machen

konnte, zog ich ihn in einem Rahmen auf, in welchem ich denselben unter jedem

beliebigen Winkel neigen, ihn zugleich um seine Achse drehen, und nach seinen

Kanten stellen konnte. Hier entdekte ich nun bald, worin der Unterschied

zwischen einem natuͤrlich krystallisirten und einem geschliffenen Demante

gelegen ist.“

„An einem kuͤnstlich geschliffenen Demante sind alle

Flaͤchen, so viel moͤglich ebene Flaͤchen; folglich bildet

die Kante, in welcher sie zusammenstoßen, eine gerade Linie. Bei dem

natuͤrlichen Demante hingegen, und vorzuͤglich bei denjenigen

Stuͤken, welche man zum Glasschleifett braucht, sind diese

Flaͤchen alle gekruͤmmt; folglich ist auch die Linie, welche sie

in der Kante bilden, in welcher sie zusammenstoßen, eine krumme Linie. Wenn der

Demant so gestellt ist, daß die Linie des beabsichtigten Schnittes eine Tangente

auf die Kante desselben in der Naͤhe ihres Endes wird, und wenn die

beiden Seitenflaͤchen des Demantes, die diese Kante bilden, gleiche

Neigung gegen die Oberflaͤche des Glases haben, so sind alle Bedingungen

zum Schnitte des Glases erfuͤllt.“

Die Kruͤmmung der Kante ist indessen nicht bedeutend, und folglich sind

auch die Grenzen der Neigung sehr beengt: wenn daher der Griff zu viel oder zu

wenig gehoben wird, so druͤkt das eine oder das andere Ende der Krummen

unter einen Winkel auf das Glas, und pfluͤgt eine unebene Furche in

dasselbe. Wenn aber, im Gegentheile, der Demant in gehoͤrige

Beruͤhrung mit dem Glase kommt, so entsteht ein einfacher Spalt,

gleichsam durch den Seiten-Druk der anliegenden Flaͤchen, der auf

jeder Seite gleich wirkt. Auf diese Weise werden die zunaͤchst gelegenen

Theile der Oberflaͤche des Glases weiter von einander getrieben, als die

Elasticitaͤt der unteren Theile desselben erlaubt, wodurch dann eine theilweise

Trennung, oder ein oberflaͤchlicher Sprung entsteht. Wenn die

Kruͤmmung der beiden Seitenflaͤchen des Demantes nicht sehr von

einander verschieden ist, wird der Schnitt noch immer rein seyn: da aber dann

der Spalt nicht rechtwinkelig auf die Oberflaͤche ist, so wird der

dadurch entstehende Bruch immer gegen dieselbe geneigt seyn. Wenn man endlich

versucht, das Glas in einer noch schieferen Richtung zu schneiden, so wird

dasselbe an jener Seite oberflaͤchlich ausgesprengt, auf welche der Druk

staͤrker war, und der Schnitt ist mißlungen.“

„Man sollte glauben, daß die Schwache des Glases, dessen ungeachtet

dasselbe in der verlangten Richtung wuͤrde brechen lassen; allein dort,

wo das Glas ausgesprengt ist, ist die Basis des Sprunges sehr breit; die Kraft,

die man zum Brechen des Glases anwendet, verbreitet sich demnach daselbst

uͤber eine breitere, Flaͤche, und kann von ihrer Richtung

abspringen, waͤhrend sie, wenn der Schnitt gehoͤrig

gefuͤhrt ist, sich nach und nach bloß auf Puncte beschraͤnkt, die

in einer beinahe mathematischen Linie am Grunde des Schnittes liegen, und leicht

von einem Puncte auf den anderen sich) fortpflanzt, da die

Attractions-Kraft derselben bald nachgibt.“

„Die Tiefe, bis zu welcher der Sprung, den der Demant erzeugte, in das

Glas dringt, braucht nur 1/2 Zoll zu betragen. Wenn man von dem Glase

uͤber diesem Sprunge etwas wegschleift, so kann der Bruch von der Linie

des Sprunges nach irgend einer anderen Richtung hin geleitet werden, wenn auch

die Dike des Glases nur um 6/1000 vermindert wurde.“

„Da die Form der schneidenden Kante den Hauptumstand bildet, von welchem

der Schnitt abhaͤngt, so vermuthete ich, daß man auch mit anderen Steinen

von gehoͤriger Haͤrte Glas schneiden koͤnnte, wenn man

ihrer Kante eine aͤhnliche krummlinige Form gibt. Ich formte einen

Saphir, einen Rubin, einen Spinell, einen Bergkrystall, und noch andere harte

Koͤrper auf aͤhnliche Weise zu, und fand, daß man mittelst eines

jeden derselben einige Zeit uͤber Glas schneiden, d.h., einen reinen

Sprung hervorbringen kann. Allein, obschon der Rubin so hart war, daß es lang

herging, bis er in die noͤthige Form gebracht werden konnte, so dauerte

die Schneide desselben verhaͤltnißmaͤßig doch nicht so lange. Ich

bin geneigt, diesen Fehler an demselben seinem Korne, der Lage seiner

Blaͤtter, die ungluͤklicher Weise schief war, zuzuschreiben. Es ist

sehr wahrscheinlich, daß die außerordentliche Dauerhaftigkeit der Schneide des

Demantes gewisser Maßen von dem Umstande abhaͤngt, daß seine Harte in der

Richtung des natuͤrlichen Winkels des Krystalles groͤßer ist, als

in jeder anderen, wie dieß auch bei mehreren anderen Krystallen der Fall ist,

deren verschiedene Haͤrten in verschiedenen Richtungen sich leichter

untersuchen lassen.

Es ist kein Zweifel, daß die aͤußeren Blaͤtter des krystallisirten

Demantes haͤrter sind. Die Demant- Schleifer wissen dieß nur zu gut,

und fangen nie ehe an einen Demant zu poliren, so guͤnstig auch eine

Flaͤche desselben gelegen seyn mag, bevor sie dieselbe nicht an einem anderen

Demante abgerieben haben, um dadurch die aͤußere Blaͤtter-Lage

oder die Schale zu entfernen. Diese außerordentliche Haͤrte ist es, die den

Demant so sehr zum Glasschneiden und Rizen geeignet macht.

Ich habe bemerkt, daß, in allen Faͤllen, wo der Demant das Glas am Besten

schneidet, die schneidenden Kanten unter einem rechten Winkel auf einander aufgesezt

sind, und genau durch den Durchschnittspunct derselben laufen. Es scheint, daß jener

Theil einer dieser Kanten, der dem Durchschnittspuncte außerordentlich nahe ist,

derjenige Theil ist, welcher schneidet, und kein anderer. Ich weiß dieß aus

Erfahrung, und bei Pruͤfung eines guten schneidenden Demantes wird man dieß

gewiß so finden.

Um diesen Gegenstand deutlicher zu machen, habe ich hier Zeichnungen eines Demantes

im groͤßeren Maßstabe beigefuͤgt, in welchen derselbe unter obigen

Bedingungen dargestellt ist. Fig. 3. Tab. III. zeigt

den Demant von der Seite und vom Ende her gesehen, und Fig. 4. im Grundrisse.

In diesen Figuren ist, A, B, der gekruͤmmte

leitende Theil der schneidenden Kante des Demantes, und, D, in Fig.

1. und, C, D, die Durchschnitts-Linie,

die die Linie, A, B, unter einem rechten Winkel

durchkreuzt. E, ist der nachfolgende Theil der

schneidenden Kante. Die Figur des Steines uͤberhaupt ist durch punctirte

Linien angedeutet, so wie seine Lage in einer Hoͤhlung des

Metall-Blokes, F, in welche er zuerst eingesezt,

und in welcher er dann mit hartem Schlaglothe eingeloͤthet wird.

Fig. 5. zeigt

den Demant eines Glasers von der Seite; Fig. 6. von der

Vorderseite; Fig.

7. von der Endseite mit einem Dreh- oder Laufgefuͤge fuͤr den

Blok, F, wenn dieser mit dem Griffe, G, verbunden ist, was mittelst der Schraube, H, geschieht, die durch einen bis zur Haͤlfte

quer in dem metallnen Stiele eingefeilten Einschnitt laͤuft. Auf diese Weise

schneidet man weit leichter mit dem Demante, als wenn derselbe in dem Griffe

unbeweglich festgemacht ist. Das Lauf- oder Drehe-Gefuͤge

gestattet dem Bloke freies Spiel, und haͤlt die schneidende Kante des

Demantes parallel mit der Kante des geraden Lineales oder der Patrone, laͤngs

welcher dieselbe hingefuͤhrt wird. Der Arbeiter braucht hier nicht erst die

wahre Stellung des Demantes zu suchen, sondern hat bloß auf die gehoͤrige

Neigung des Griffes zu sehen, damit er weder zu senkrecht noch zu schief

gefuͤhrt wird, und nicht nach der einen oder nach der anderen Seite sich zu

sehr neigt, und außer der Linie schneidet. Dieß lernt sich bei einiger Uebung

leicht.

Ich will hier noch einer anderen Thatsache zur Erlaͤuterung dieses

Gegenstandes erwaͤhnen, die so ziemlich allgemein bekannt ist.

Glas laͤßt sich leicht in einer gegebenen Richtung theilen. Wenn man z.B.

einen in geschmolzenen Schwefel getauchten Faden um einen Kolben, oder um eine

Retorte an jener Stelle windet, wo man dieselbe absprengen will, und dann den

Schwefel anzuͤndet, so springt das Glas genau in der Richtung des Fadens.

Offenbar ruͤhrt dieß davon her, daß ein sehr kleiner Theil des Glases durch

die Hize ploͤzlich ausgedehnt wird, und so als eine Art von Keil wirkt, und

dadurch das Glas in der durch den entzuͤndeten Faden gegebenen Richtung

theilt.

Die Uhrglasmacher verfertigen ihre Uhrglaͤser, welche Kugelausschnitte sind,

auf folgende Weise. Sie legen ein fertiges Uhrglas, als Patrone, auf eine Glaskugel,

aus welcher sie ihre Uhrglaser aussprengen wollen, und fahren an dem Rande des

fertigen Uhrglases mit dem gluͤhenden Stiele einer glaͤsernen

Tabaks-Pfeife umher, geben dann der Kugel an der auf diese Weise erhizten

Stelle einen leichten Stoß oder Schlag, und das Uhrglas faͤllt dadurch auf

der Stelle aus der Kugel.

Einige Personen, mit welchen ich uͤber diesen Gegenstand sprach, glauben, daß

bei dem Glas-Schneiden Electricitaͤt mit im Spiele ist. Nach meiner

Ansicht wirkt der Demant hier zuerst als Polirer, und druͤkt einige

Glastheilchen zusammen, und bringt hierauf alsogleich die Wirkung einer Menge

unendlich kleiner Keile

hervor, die in das Glas eingetrieben werden. Die natuͤrliche Folge hiervon

ist, daß das, Glas sich in der Richtung der Linie trennt, in welcher der Demant

gefuͤhrt wird.

Hr. Baker bemerkt in seinem Werke uͤber das

Mikroskop, als einen herrlichen Beweis der hohen Vollendung, welche die Natur ihren

Werken gibt, daß, wenn man die Klauen der kleinsten Insecten an den Enden ihrer

Fuͤße mit einem starken Vergroͤßerungs-Glase betrachtet, man

sie an ihrer Oberflaͤche hoͤchst polirt finden wird, waͤhrend

die hoͤchste Politur, die die Kunst hervorzubringen vermag, immer noch

Unebenheiten bemerken laͤßt.

Ein Umstand, der Beachtung verdient, leitete mich auf diese Beobachtungen. Wenn man

mit der Kante eines geschliffenen und polirten Demantes von der feinsten Scharfe

kleine Eintheilungen fuͤr Mikroskope auf dem Glase macht, so sprengt und

splittert er augenbliklich, auch bei dem leichtesten Druke, die Oberflaͤche

des Glases: zum deutlichen Beweise, daß, wenn er auch noch so fein seyn mag, er zu

diesem Zweke nicht taugt, und seine Schneide zu rauh ist. Wenn man hingegen einen

natuͤrlichen Demant nimmt, dessen Oberflaͤche von dem Schleifer

unzerstoͤrt blieb, so kann man die herrlichsten Linien mittelst desselben

fuͤhren. Diese Linien sind zugleich so schoͤn an ihrer

Oberflaͤche polirt, daß, wenn sie hinlaͤnglich nahe an einander

gezogen werden, sie den Lichtstrahl zersezen, und das herrlichste prismatische

Farbenspiel erzeugen. Offenbar ruͤhrt dieß von dem hoͤchsten Grade der

Ebenheit oder Politur her, die nur an der Oberflaͤche des natuͤrlichen

Demantes gefunden wird.

Hr. Barton, an der k. Muͤnze, hat einige

außerordentliche Beispiele hiervon geliefert, indem er mittelst eines Demantes auf

hartem und polirten Stahl an 2000 Linien in einer Streke von Einem Zolle geschnitten

hat. Auch ich habe mit einem aͤhnlichen Demante sehr schoͤne

farbenspielende Stuͤke auf aͤhnliche Art aus Kronen-Glas

geschnitten.

Als Zusaz zu obiger Erklaͤrung des Demant-Schleifens und Polirens habe

ich hier noch Fig.

6. beigefuͤgt, wo, im Durchschnitte, die Weise dargestellt ist, wie

die Demante mittelst Kittes auf den hoͤlzernen Griffen zum Abreiben oder

Schleifen derselben befestigt werden. Fig. 7. zeigt einen

anderen Durchschnitt des kupfernen Bechers, oder des sogenannten Dop, J, mit seinem Stiele, K, aus

Kupfer-Draht, mittelst dessen er in der Zange gehalten wird. L,

ist das schmelzbare Metall; M, der Demant, der zum

Theile in das Metall eingebettet ist, und zum Theile aus demselben hervorragt, wo

seine Flaͤche auf der Scheibe, N, ruht, und auf

derselben polirt wird.

(Die Fortsezung naͤchstens.)

Tafeln