| Titel: | Verbesserungen an Uhren mit einem Weker, worauf Jos. Ant. Berrollas, Uhren-Fabrikant, Great Waterloo-Street, Parish of Lambeth, Surrey, sich am 28. April 1827 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 26, Jahrgang 1827, Nr. XVII., S. 95 |

| Download: | XML |

XVII.

Verbesserungen an Uhren mit einem Weker, worauf

Jos. Ant. Berrollas,

Uhren-Fabrikant, Great Waterloo-Street, Parish of Lambeth, Surrey, sich am

28. April 1827 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. August

1827. S. 67.

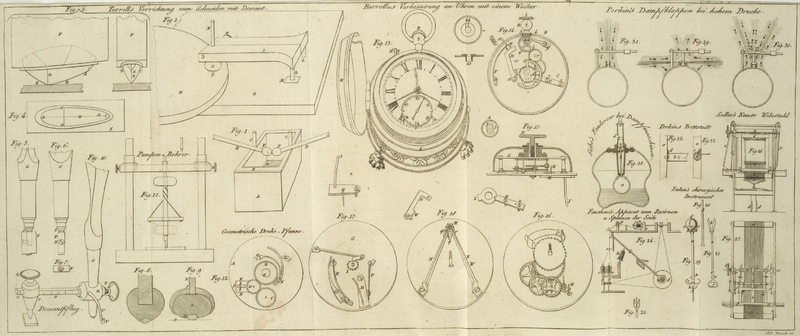

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Berrollas, Verbesserungen an Uhren mit einem Weker.

Meine Verbesserungen bestehen in einer neuen mechanischen

Vorrichtung und Verbindung gewisser Theile zum Sperren und Loslassen des Wekers und

des Wekers selbst. Das gewoͤhnliche Gangwerk der Uhr bleibt dasselbe, wie

gewoͤhnlich. Hierzu kommt aber noch das Weker-Rad, welches mittelst

einer hohlen Achse auf der Spindel des gewoͤhnlichen Stunden-Rades

laͤuft, und den Weker-Zeiger fuͤhrt, der so darauf befestigt

ist, daß das eine dieser Stuͤke ohne das andere sich nicht bewegen kann. Das

Weker-Rad, 4, in Fig. 14 (welche eine

allgemeine Ansicht meines Weker-Werkes darstellt, und wobei das Zifferblatt

abgenommen ist) braucht keine Zaͤhne am Rande zu haben, wenn der Weker

mittelst seines Zeigers auf die Stunde gestellt wird, in welcher er ablaufen soll. Da

diese Art von Stellung aber immer unbequem ist, indem die anderen Zeiger

oͤfters dazwischen kommen, so habe ich einen kleinen Dreheknopf, 2, oben auf

dem Haͤngeringe, B, in Fig. 13. und 14.

angebracht, um mittelst desselben den Weker-Zeiger zu bewegen und zu stellen,

wodurch lezteres weit bequemer verrichtet werden kann, als mittelst eines besonderen

Schluͤssels, indem dieser Knopf immer an seiner Stelle bleibt. In diesem

Falle wird jedoch das Raͤderwerk in Fig. 14. nothwendig, und

das Weker-Rad muß mit Zaͤhnen versehen seyn, wie, 4, in Fig. 14 zeigt,

wo ein Theil desselben abgebrochen ist, um die Verbindung und Wirkung der

Stuͤke, C, und, D, zu

zeigen, die weiter unten beschrieben werden sollen. Die Zaͤhne des Rades, 4,

greifen in die Zaͤhne des Zwischenrades, 7, welches sich um einen

feststehenden Stift dreht, und bloß zur Veraͤnderung der Richtung der

Bewegung dient. Dieses Rad greift auf aͤhnliche Weise in ein anderes Rad, 6,

und dieses in ein Rad, 3, welches unter einem rechten Winkel auf das Rad, 6, steht.

Dieses leztere Rad, 3, ist auf dem vierekigen Ende einer staͤhlernen Achse,

1, befestigt, die durch den Ring laͤuft, und sich oben in dem Dreheknopf, 2,

endet, der aus demselben Metalle bestehen kann, aus welchem das Gehaͤuse

verfertigt ist, oder auch aus einem anderen. Es ist also klar, daß, wenn man den

Dreheknopf, 2, dreht, dieser durch die Achse, 1, und die Zahnraͤder, 3, 6, 7,

und, 4, dem Weker-Rade seine Bewegung mittheilen, und folglich auch den

Zeiger auf irgend einen beliebigen Punct stellen wird. Da aber die uͤbrigen

Theile dieses Weker-Werkes, welche noch nicht beschrieben sind, fordern, daß

die Bewegung immer in derselben Richtung geschieht, so mußte außen an dem Rade, 3,

eine kreisfoͤrmige Schulter angebracht werden, oder ein kleineres Rad auf

demselben vierekigen Theile der Achse, 1, welches Rad, 4, von B, Fig.

14. mit Sperrzaͤhnen versehen ist, so daß die Feder, 5, die in den

oberen Theil dieses Raͤdchens wirkt, zugleich als Sperrkegel und als Feder

dient, und das Raͤdchen hindert, sich anders als nach einer Richtung zu

drehen. Da man jezt weiß, wie das Weker-Rad gedreht wird, so muß nun gezeigt

werden, wie dasselbe auf die uͤbrigen Theile der Maschine einwirkt. Die hohle

Achse des Weker-Rades, 4, ist aus Stahl, und bildet an ihrer unteren Seite

eine flache kreisfoͤrmige Platte, 4, 4, wo die Kehrseite des Rades, 4, in

Fig. 14.

dargestellt ist. In dieser Platte befindet sich ein Ausschnitt, der an einer Seite gerade niedersteigt, an

der anderen aber schief, wie man an, 4, 5, sieht, wo diese Platte und ihr Ausschnitt

im Durchschnitte dargestellt ist. Die gerade oder senkrechte Seite dieses

Ausschnittes ist in, 4, 4 (wo auch das Zahnrad, 4, dargestellt ist, welches mit dem

Ringwerke in Verbindung steht) diejenige, welche in der Richtung des Halbmessers der

Platte gezeichnet ist. Wenn aber der Weker durch seinen Zeiger gestellt wird, und

folglich dieses ganze Wekerwerk wegbleibt, ist auch dieses Zahnrad

uͤberfluͤßig, und man braucht dann nur die flache Stahlplatte mit

ihrer hohlen Achse, wie sie in dem Mittelpuncte von, 4, 4, gezeichnet ist. Das

gewoͤhnliche Stundenrad des Uhrwerkes, A, Fig. 14.,

liegt unmittelbar unter dem obigen Weker-Rade, 4, und beide drehen sich auf

einer concentrischen Achse. Auf der unteren Seite des Stundenrades bringe ich ein

Stuͤk einer flachen Stahlplatte von der Form, 1, 2, 3, in der einzelnen

Figur, A, von Fig. 14. an, oder gebe

demselben irgend eine schikliche Form, und dieses Stuͤk nenne ich den

Schneller oder Vorfall. Diese laͤngliche Stahl-Platte hat

Feder-Haͤrte, und in ihrem Mittelpuncte ein Loch, durch welches der

Triebstok der Haupt-Spindel frei durch laͤuft und sich darin bewegt.

Sie ist mittelst einer kleinen Schraube, und noͤthigen Falles auch mittelst

Stifte bei, 2, auf dem Stundenrade flach befestigt. Ein kleiner staͤhlerner

Stift von hinlaͤnglicher Laͤnge laͤuft durch ein in dem

Stundenrade zu diesem Ende angebrachtes Loch, ragt an der oberen Seite dieses Rades

hervor, und ist an dem gegenuͤberstehenden Ende dieser Vorfall-Platte

bei, 1, aufgenietet, so daß, wenn das Stunden-Rad und das Weker-Rad in

ihre gehoͤrige Lage uͤber einander gebracht sind, dieser Stift auf der

flachen Oberflaͤche der Stahl-Platte, 4, 4, spielen oder laufen kann,

und so das Ende, 1, der Schneller- oder Vorfall-Feder in jeder

erforderlichen Entfernung nach der Laͤnge dieses Stiftes uͤber dem

Stunden-Rade in der Hoͤhe haͤlt. Wenn aber dieser Stift

uͤber den oben beschriebenen Ausschnitt kommt, faͤllt das Ende

desselben in diesen Ausschnitt, und laͤßt dadurch die Vorfall-Feder

niederfallen und flach auf dem Stunden-Rade anfliegen. Hieraus erhellt der

Zwek der eigenen Form des obigen Ausschnittes, der naͤmlich dieser ist, daß

der erwaͤhnte Stift, wenn er uͤber die senkrechte Seite des Loches

faͤllt, schnell einfallen kann, waͤhrend, da die andere Seite schief

ablaͤuft, das Weker-Rad nach Einer Richtung gedreht werden kann, und die schiefe Seite

des Ausschnittes als schiefe Flaͤche wirkt, um den Stift zu heben und ihn aus

dem Ausschnitte zu befreien, wenn die Bewegung in obiger Richtung fortgesezt wird,

wo dann das Ende, 1, der Vorfall-Feder, 3, wieder gehoben oder von dem

Stunden-Rade getrennt wird. Das nun hierauf zu beschreibende Stuͤk

nenne ich den Aufheber (Elevator), der nichts als eine

duͤnne leichte Stahlfeder ist, die in Fig. 14. bei, c, in ihrer gehoͤrigen Lage gezeichnet, und

einzeln aus dem Werke herausgenommen bei, c, links von

der obigen Figur dargestellt ist. Dieses Stuͤk wird an seiner Stelle mittelst

der Schraube und des Ruhestiftes, Z, festgehalten. Das

Ende des Aufhebers ist in der Naͤhe von, Z, diker

an den uͤbrigen Theilen desselben, und so gebildet, daß, wenn es

niedergeschraubt wird, das Elche, 2, des Aufhebers gehoben wird, oder hoͤher

als die Platte steht, auf welcher der Aufheber aufgeschraubt ist. y, ist eine Stellschraube, die frei in einem Loche des

Aufhebers arbeitet, und wodurch bloß die Erhoͤhung des Endes, 2, regulirt

wird, welche durch das Drehen dieser Schraube groͤßer oder geringer werden

kann, indem der ganze Aufheber eine zarte Feder ist, die nach aufwaͤrts

druͤkt, und so duͤnn ist, daß sie einer sehr schwachen Kraft, die auf

dieselbe druͤkt, nachgibt. Das Ende, 1, der Vorfall-Feder 15 (in der

Figur, A

), wirkt oder druͤkt auf die kreisfoͤrmige Platte, C, dieses Aufhebers, so daß, wenn die

Vorfall-Feder gehoben wird, die Platte, c, des

Aufhebers niedergedruͤkt wird; sobald aber der Stift, 1, der

Vorfall-Feder, 3, in den Ausschnitt der Stahl-Platte, 4, 4,

einfaͤllt, wird der Druk der Vorfall-Feder von der

kreisfoͤrmigen Platte, C, abgenommen, und diese

hebt sich folglich, um den Weker abzulassen, was mittelst eines anderen

Stuͤkes geschieht, welches man den Stoͤßer (propeller) nennt, der in Fig. 14. bei, D, in seiner Form und an seiner Stelle dargestellt ist,

und einzeln in Fig.

D

. Ich verfertige den Stoͤßer aus Stahl, der so dik und stark ist, daß

er keiner Feder bedarf. Er ist ein bloßer Hebel, der sich um eine Schraube, x, als um seinen Stuͤzpunct dreht, und ein

hervorstehendes Stuͤk, W, an einer seiner Seiten

fuͤhrt, die, als schiefe Flaͤche gebildet, hoͤchst vollkommen

polirt und gehaͤrtet ist. Diese schiefe Flaͤche faͤllt gerade

unter das Ende, 2, des Aufhebers, c, der an dieser

Stelle eben so polirt ist; wenn folglich der Aufheber durch den Vorfall oder durch

was immer fuͤr

eine Kraft niedergedruͤkt wird, so wird sein Ende, 2, auf die schiefe

Flaͤche des Stoͤßers, W, druͤken,

und sein Ende, V, auswaͤrts oder links

druͤken. Dieses Ende, V, ist

halbkreisfoͤrmig, und besteht aus einem Theile eines Kreises, der mit, x, nicht concentrisch ist, wie aus der Figur erhellt.

Der Sperrer, E, Fig. 14. ist endlich ein

walzenfoͤrmiges Stuͤk Stahl oder anderes Metall, woran ein

Stuͤk kleiner ist, als das andere. Der kleinere Theil steht durch ein Loch in

dem Rande und in dem Gehaͤuse hervor, waͤhrend der groͤßere

dikere zwischen zwei Stiften auf der Platte arbeitet. Die Feder, F, laͤuft uͤber den kleineren Theil des

Sperrers, und haͤlt ihn auf der Platte nieder, waͤhrend sie zu

gleicher Zeit auf dem Ende des großen Cylinders ruht, und diesen nach

einwaͤrts schiebt. Zuweilen bediene ich mich auch eines feinen

Spiral-Drahtes oder einer cylindrischen Feder, die ich uͤber dem

kleineren Ende des Sperrers anbringe, so daß sie gegen das Ende des

staͤrkeren Theiles desselben wirkt, in welchem Falle dann die lange Feder,

F, wegbleibt, und in diesem Falle kann der Sperrer

von einem messingenen Hahne eingeschlossen oder bedekt bleiben, der darauf

geschraubt wird, und statt der obigen beiden Stifte dient; ich ziehe diese leztere

Vorrichtung vor, da sie weniger Reibung erzeugt, und sicherer ist. Der Nuzen dieser

beiden zulezt erwaͤhnten Federn ist, daß der Sperrer mittelst derselben stets

auf das kreisfoͤrmige Ende, V, des

Stoͤßers druͤkt, und beide in ununterbrochener Beruͤhrung

haͤlt. Die Wirkung hiervon ist zugleich auch diese, daß das Ende, V, des Stoͤßers jedes Mahl einwaͤrts

getrieben wird, so oft es sich frei bewegen kann: der feststehende Stift, t, begraͤnzt die Ausdehnung dieser Bewegung. Die

Wirkung aller dieser bisher beschriebenen Theile ist nun folgende: wann die

Vorfall-Feder oben, oder von der Stunde gehoben ist, welche –

„(angezeigt werden soll? – hier scheint etwas im Originale zu

fehlen)“ wird sie auf die kreisfoͤrmige Platte des Aufhebers,

C, druͤken, und dadurch das Ende oder die

Spize desselben, 2, niederdruͤken, welche, insofern sie auf die schiefe

Flaͤche, W, des Stoͤßers, D, druͤkt, den kreisfoͤrmigen Kopf, V, desselben vorwaͤrts schieben wird, und dieser

wird, indem er auf den Sperrer, E, druͤkt, das

kleinere Ende desselben, s, aus dem Gehaͤuse der

Uhr hinaus schieben, und in dieser Stellung wird es bleiben, bis der Stift des

Vorfalles in den Ausschnitt des Weker-Rades faͤllt (was, wenn die Uhr

geht, alle 12 Stunden den ein Mahl geschieht). Durch dieses Fallen des Vorfalles wird der Aufheber

ploͤzlich von allem Druke befreit, er wird aufsteigen, dadurch die schiefe

Flaͤche, W, des Stoͤßers von dem Druke

seiner Spize, 2, befreien, die folglich auf den Haͤlter-Stift, t, zuruͤk fallen wird, in Folge des Drukes

naͤmlich, welchen die Feder auf den Sperrer, E,

ausuͤbt, dessen kleineres Ende, s, sich in das

Gehaͤuse zuruͤkziehen und so lang in demselben in dieser Lage bleiben

wird, bis die schiefe Seite des Ausschnittes, 4, 4, sich hinlaͤnglich gedreht

hat, um den Stift der Vorfall-Feder wieder zu heben, und ihn in seine vorige

Lage gebracht hat. Dieß ist Alles, was noͤthig ist, um ein Weker-Werk

mit einem gewoͤhnlichen Uhrwerke zu verbinden, welches erstere durch

Beseitigung des Sperrers leicht von dem lezteren losgemacht werden kann, was durch

gehoͤrige Stellung der Stunden und Wekerzeiger auf ihren Achsen leicht

moͤglich wird.

Der Patent-Traͤger bemerkt, daß er auf die verschiedenen Weisen, nach

welchen die Weker ihren Laͤrm machen, so wie auf die gewoͤhnlichen

Vorrichtungen dieser Weker-Werke keinen Anspruch macht; sondern bloß auf das

Aufsezen und Abnehmen irgend eines Wekers zu einer bestimmten Stunde nach obiger

Weise.

Ein abgenommenes Weker-Werk ist einzeln in, G, H,

dargestellt. Die obere Platte desselben ist beinahe um einen halben Zoll kleiner,

als die Saͤulen-Platte, damit das Werk unter einer Gloke, wie in Fig. 15.

gehalten werden kann, welches der Durchschnitt eines Weker-Werkes ist. Ein

Federhaus, welches die Hauptfeder enthaͤlt, ist in der Mitte dieses Gestelles

angebracht, und ein staͤhlernes Rad, mit Sperrzaͤhnen versehen, um den

Hammer zu treiben, ist oben auf dem Federhause angebracht, waͤhrend die

andere Seite ein Hauptrad fuͤhrt, welches das Gangwerk treibt, das

gewoͤhnlich aus drei Raͤdern und aus vier Triebstoͤken besteht,

wie man in Fig.

16. sieht. Der Weker-Hammer hat eine Feder, und an der

gegenuͤberstehenden Seite der Platte eine Regulir-Feder, wie man bei,

K, in Fig. 17. sieht. Der

Flug-Triebstok hat einen staͤhlernen Arm auf seiner, Spindel

befestigt, und so wie dieser in Beruͤhrung mit dem hervorstehenden Stifte,

H, Fig. 16. kommt, ist das

Werk gesperrt, und der Weker kann nicht ablaufen; sobald aber der Stift, H, bewegt wird, ist alles in Freiheit gesezt, und kann

sich bewegen. Der Stift, H, laͤuft durch ein Loch

in der Platte, und

steigt von dem Sperr-Hebel, H, auf der anderen

Seite der Platte empor, wie Fig. 17. zeigt, wo man

sieht, daß dieser Sperr-Hebel auf einem schraubenfoͤrmigen Drehezapfen

an seinem inneren Ende sich dreht, und durch die Gewalt der Feder, P, bestaͤndig gegen eine Seite hingedruͤkt

wird, welche Feder in einer solchen Richtung wirkt, daß sie den Stift, H, Fig. 16. außer

Beruͤhrung mit dem staͤhlernen Arme der Flug-Spindel

haͤlt, und folglich das Weker-Werk immer in der zur Bewegung

noͤthigen Freiheit laͤßt. Dasselbe kann aber jeden Augenblik gesperrt

werden, wenn man den Sperrhebel, H, Fig. 17.

ruͤkwaͤrts schiebt, oder gegen die Wirkung der Feder, P. Ein Draht-Schweif, 1, steigt senkrecht an dem

aͤußeren Ende des Sperrhebels, H, empor, und

dieser Drahtschweif muß in das kleinere Ende, s, des

Sperrers, E, s, Fig. 14. eingreifen, so

oft der Weker aufgezogen und gestellt wird. Dieser Sperrhebel, H, mit seinen beiden Stiften ist in der Figur, Z, einzeln dargestellt, und die Anwendung dieses Hebels

und die Verbindung seines Stiftes, 1, mit dem hervorstehenden Ende des Sperrers, s, ist es, welche ich zum Ablassen des

Heber-Werkes als meine Erfindung in Anspruch nehme.

Fig. 13.

zeigt eine Sakuhr mit allen ihren Theilen auf eines der obigen einzelnen

Weker-Werke aufgesezt. 1, ist da Gehaͤuse des Weker-Werkes,

welches aus einem offenen zierlichen gewoͤhnlichen Uhren-Einsaze

besteht. M, ist der gewoͤhnliche Dekel an einer

Taschenuhr, der mit einer Feder schließt, und dadurch in seiner Lage erhalten wird.

Das Weker-Werk ist in dem aͤußeren Gehaͤuse befestigt, die

Saͤulenplatte nach aufwaͤrts gekehrt, und das Werk selbst mit der

Gloke nach abwaͤrts: folglich steht der Draht-Schweif, 1, Fig. 17. in

dem Gehaͤuse oben heraus, und wenn man die Uhr in das Gehaͤuse legt,

muß man Acht geben, daß das hervorstehende Ende des Sperrers, s, Fig.

14. nach hinten zu stehen kommt, und an diesem Drahtschweife anliegt, wie

man bei H, E, Fig. 13. sieht, damit er

den Sperr-Hebel, H, Fig. 17.

zuruͤkschieben, und dadurch das Weker-Werk sperren kann, wenn der

Dekel, M, geschlossen, und der Weker-Zeiger auf

die Stunde gestellt ist, wo er los gelassen werden soll. Der Weker kann dann durch

den Dreheknopf aufgezogen werden, K, in Fig. 15., welcher auf der

Achse der Hauptfeder so aufgeschraubt ist, daß er, ohne sich abzuschrauben, nur nach

einer Richtung gedreht werden kann. Auf diese Weise ist nun der Weker gestellt. Zur

bestimmten Stunde und Minute werden die Enden des Sperrers in das Gehaͤuse

hineingezogen werden, wodurch der Draht-Schweif, 1, und der

Sperr-Hebel, H, Fig. 17. los wird,

folglich auch der Weker alsogleich abgelassen wird. Wenn man keine Gloke will, nimmt

man das Rasselwerk Fig. 18. Es besteht aus zwei starken staͤhlernen Federn, N, N, die auf der Außenseite der oberen Platte so

aufgeschraubt sind, daß sie beide in derselben Richtung gegen zwei feststehende

Stifte druͤken, q, q, die zu ihrer Aufnahme

bereit sind. Bei dieser Vorrichtung kann die obere Platte von gleichem Durchmesser

mit der unteren seyn, weil keine Gloke daruͤber noͤthig ist. Ein

Lauf-Triebstok, M, aus Stahl ist auf einem

vierekigen Ende einer Verlaͤngerung der Achse des Hauptrades des

Weker-Werkes in Fig. 16. angebracht, und

dieses Rad ist daher auch der Kante der Platte genaͤhert, so zwar, daß der

Hebel des Triebstokes in die Enden beider Federn, N, N,

eingreifen kann, und durch seine Umdrehung sie etwas gegen, r, fuͤhrt, wo sie dann bei ihrer Ruͤkkehr gewaltig gegen, Q, Q,

schlagen, und ein maͤchtiges Gerassel erzeugen. Man kann auch noch mehrere

solche Federn anbringen, wenn man staͤrkeren Laͤrm haben will.

Ich nehme als mein Patent-Recht in Anspruch: die neue Verbindung des Vorfalles

nebst seinen Theilen, des Aufhebers, des Stoͤßers und des Sperrers an dem

Uhrwerke, und die vereinte Wirkung aller dieser Theile mit dem Sperr-Hebel

und dessen Draht-Schweif; ferner das Gehaͤuse, in welchem die Uhr auf

den Weker aufgesezt werden kann, welcher dann einen groͤßeren

Laͤrm-Apparat bilden mag, als nicht leicht moͤglich ist, wenn

die Uhr eine Taschenuhr bleiben soll. Ein solches Gehaͤuse kann zugleich auch

als Zierrath in einem schoͤn meublirten Zimmer dienen.Hr. Berrollas hat schon fruͤher zwei

Patente auf Verbesserungen an Taschen-Uhren und Wekern genommen, die

im Repertory 14. B. S. 364, und 17. B. S. 257

aufgefuͤhrt sind. A. d. O. Aehnliche, noch weit einfachere,

Vorrichtungen, Taschen-Uhren mit Wekern in Verbindung zu bringen,

haben wir in Deutschland schon lang vor der Erfindung des

Patent-Unwesens besessen. Uebrigens ist ein Weker das

unnuͤzeste Ding auf der Welt. Ein ehrlicher Mann, dem sein

Geschaͤft an Herzen liegt, wird zur Stunde wach, zu welcher ihn seine

Pflicht wekt, und eine physische und moralische Schlafhaube weken Trommeln

und Kanonen nicht. Friedrich und Napoleon ließen sich nie weken. A. d.

U.

Tafeln