| Titel: | Verbesserung an Dampfmaschinen, worauf Joh. Ant. Teissier, Gentleman, Tottenham Court Road, Middlesex, sich in Folge einer Mittheilung eines Fremden am 15. September 1825 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 26, Jahrgang 1827, Nr. XLVII., S. 194 |

| Download: | XML |

XLVII.

Verbesserung an Dampfmaschinen, worauf Joh. Ant. Teissier, Gentleman,

Tottenham Court Road, Middlesex, sich in Folge einer Mittheilung eines Fremden am 15. September 1825 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Jul. 1827. S.

247.

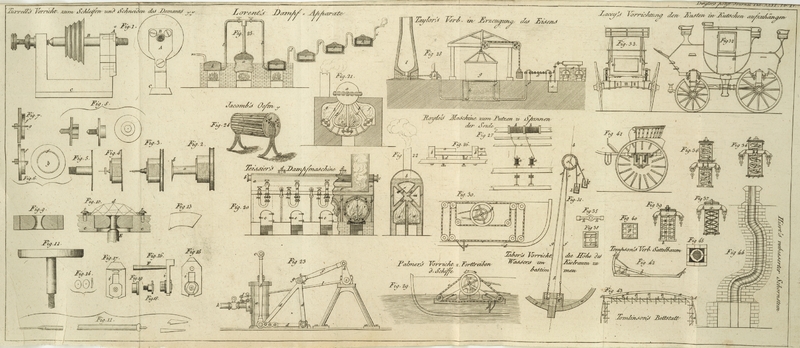

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Verbesserung an Dampfmaschinen.

Einige dieser Verbesserungen betreffen den Bau des Kessels, in

welchem der Dampf erzeugt wird; die anderen beziehen sich auf eine einfachere

Einrichtung der Maschine sowohl fuͤr Dampfbothe als zu anderem Dienste.

An dem Kessel sind gewisse bereits bekannte und benuͤzte Vorrichtungen

angebracht, wie man aus James's und Curney's Patent (Polytechn. Journ. Bd.

XXI. S. 158.), sich erinnern wird, zum Theile aber auch auf eine neue

Weise benuͤzt.

Fig. 20.

stellt den Kessel dar, der hier im Durchschnitte gezeichnet ist, um den inneren Bau

desselben zu zeigen. a, a, a, ist der obere Theil des

Kessels oder wagenfoͤrmigen Gefaͤßes, in welchem der Dampf sich

sammelt. b, ist die Roͤhre, durch welche das

Wasser in den Kessel geleitet wird, welches vorlaͤufig in einem

Nebengefaͤße erhizt werden soll, und in einer bedeutend hohen Temperatur

heruͤber gepumpt wird, damit keine Verdichtung Statt hat. c, ist die Roͤhre, welche den Dampf aus dem

Kessel in die Maschine leitet. d, d, sind

Sicherheits-Klappen an dem oberen Theile des Kessels, wie gewoͤhnlich

mit Hebeln versehen, auf welchen Gewichte ruhen.

Es werden hier mehrere einzelne Oefen unter dem Kessel angebracht, jeder mit

Roͤhren umgeben, welche Wasser enthalten, und mit dem Kessel, a, mittelst Schraubengefuͤgen und

Sperrhaͤhnen so verbunden sind, daß jeder dieser Oefen mit seinem

Roͤhren-Systeme außer Gang gesezt werden kann, ohne daß die

uͤbrigen Theile des Kessels dabei in ihrer Arbeit unterbrochen

wuͤrden. Die Thuͤren der verschiedenen Oefen sind bei e, dargestellt: durch diese wird geheizt, f, f, ist einer dieser Oefen im Durchschnitte, um seinen

inneren Bau zu zeigen. g, g, g, sind parallele Kammern

aus Eisenblech an den Seiten des Ofens und oben uͤber demselben: diese

Kammern sind mit Wasser gefuͤllt, und stehen unter einander in Verbindung, so

wie auch mit dem Kessel, und zwar durch die gekruͤmmten Roͤhren, h, h, h.

Jeder Ofen ist mit einer Reihe ringfoͤrmiger Roͤhren, i, i, umgeben, welche in. horizontale Roͤhren,

k, k, an dem oberen und unteren Theile des Ofens

eingefuͤgt sind. Diese Roͤhren sind Roststangen, auf welchen das

Feuermaterial ruht, und zwischen welchen die Luft durchzieht, welche dasselbe

brennend erhaͤlt. Eine senkrechte Roͤhre, l, an der hinteren und vorderen Seite eines jeden Ofens stellt eine freie

Verbindung zwischen den oberen und unteren Roͤhren, k,

k, her, und die Roͤhren, m, n, bilden,

wenn sie mit den oberen Roͤhren, k, in Verbindung

stehen, eine Verbindung zwischen den Ofen-Roͤhren, i, dem Gefaͤße, a.

Das Wasser hat nun freien Durchzug durch alle Roͤhren und Kammern, und da es

in denselben, in unmittelbarer Beruͤhrung mit dem Ofen, kocht, zieht sich der

Dampf in den oberen Theil des wagenfoͤrmigen Gefaͤßes, a, hinauf, und geht von da durch die Roͤhre,

c, in den arbeitenden Cylinder der Maschine.

Um die ringfoͤrmigen Roͤhren-Systeme zu reinigen, oder,

noͤthigen Falles, auszubessern, werden die Sperrhaͤhne oben an den

Roͤhren, m, und, n,

geschlossen, wo dann die Verbindungs-Gefuͤge abgeschraubt werden

koͤnnen, und der Ofen mit seinem ganzen Roͤhren-Systeme aus dem

Kessel genommen werden kann, wodurch die uͤbrigen Oefen in ihrem Gange nicht

unterbrochen werden, sondern den Kessel, wie gewoͤhnlich, fort Dampf erzeugen

lassen: freilich jezt in einer geringeren Menge, weil ein Ofen weniger arbeitet, o, o, sind Reife mit Laͤngen-Stangen, die

um ein Roͤhren-System angebracht sind, und eine Art von Wiege oder

Gestell bilden, wodurch die Roͤhren gestuͤzt und geschuͤzt

werden. Da diese Reife in der Mitte Gewinde haben, so laͤßt sich dieses

Gestell daselbst oͤffnen, und die Roͤhren koͤnnen

herausgeschafft werden. Der Rauch und die Daͤmpfe des Brennmateriales ziehen

ruͤkwaͤrts an den Oefen hin, steigen aufwaͤrts und gelangen in

den Zug, p, der eine ganz vom Wasser umgebene

Roͤhre in dem oberen Theile des wagenfoͤrmigen Kessels ist, theilen

daselbst noch ihre Hize dem Wasser mit, und ziehen endlich durch den Schornstein

hinauf. Diese Form von Kesseln wird vorzuͤglich fuͤr Dampfbothe

empfohlen.Sie ist aber viel zu zusammengesezt. A. d. Ueb.

Eine Abaͤnderung der obigen Vorrichtung, die aber weit einfacher ist, zeigt

der Durchschnitt des Kessels in Fig. 21. a, ist hier das Haupt, oder der

Dampf-Behaͤlter, bestehend aus einem walzenfoͤrmigen

Gefaͤße, aus welchem zwei Seitenkammern unter einem Winkel herabsteigen, b, b, und sich in die Roͤhren, c, c, enden. Eine Reihe von gekruͤmmten

Roͤhren, d, d, laͤuft von dem oberen

Gefaͤße, a, herab, und tritt unten in die

Central-Roͤhre, d. Der Ofen ist innerhalb,

bei e, e, und die Flammen laufen zwischen den

Roͤhren, schlagen an die unteren Flaͤchen der Kammern, b, b, an, und werfen die Hize auf die Roͤhren

zuruͤk.

Der Rauch und die Daͤmpfe des Brennmateriales ziehen innenwendig durch den

Ofen, drehen sich am Ende um, laufen durch den Zug, f,

dann rings um die Vorderseite herum, und laͤngs dem Zuge, g, hizen so die aͤußere Flaͤche der

Kammern, b, b, und entweichen dann durch den

Schornstein. Da die Gesaͤße alle voll Wasser sind, so wird dieses in demselben bald

kochend, und der entwikelte Dampf sammelt sich oben, und wird von da durch eine

Roͤhre in den Cylinder der Maschine geleitet.

Fig. 22.

zeigt einen anderen Kessel, in welchem man auch Seewasser brauchen kann, von

wagenfoͤrmiger Gestalt und im Durchschnitte, a,

a, ist der Ofen in dem Inneren desselben; b, das

wagenfoͤrmige Haupt oder der Dampfbehaͤlter oben. c, c, sind parallele Kammern an den Seiten, durch welche

das Wasser fließt. d, d, sind parallele

Durchgaͤnge, die von oben bis auf den Boden des Kessels hinablaufen. e, ist eine senkrechte Kammer, die mitten

durchlaͤuft. Diese Kammern sind alle mit Wasser gefuͤllt, welches

durch den innerhalb angebrachten Ofen kochend gemacht wird: die Flamme und der Rauch

laufen zwischen den Kammern durch und um dieselben herum, wie die Pfeile zeigen, und

entweichen endlich durch den Schornstein. Bei dieser Einrichtung des Kessels gleitet

das Salz, welches durch das Kochen des Seewassers gebildet wird, an den Seiten der

diagonalen Durchgaͤnge, d, d, herab, und

faͤllt auf den Boden des Gefaͤßes, c,

unter das Feuer, kuͤhlt sich daselbst ab, und kann gelegentlich

herausgeschafft werden, indem man das Wasser abzieht, und die Thuͤrchen an

den Enden oͤffnet. Auf diese Weise wird das verderbliche Anlegen des Salzes

vermieden.

Die Verbesserung an der Maschine ist Vereinfachung des Baues, durch

Veraͤnderung der Form und Lage der Stangen, Hebel und des Gestelles, auf die

Art, wie in Fig.

23. a, ist der arbeitende Cylinder; b, eine Kehrstange, die mittelst einer Querstange, c, oben mit der Staͤmpelstange, und unten mit dem

dreiekigen Hebel, d, d, in Verbindung gebracht wird. Die

Stoͤße des Staͤmpels machen, daß der dreiekige Hebel, d, sich um sein unteres Ende schwingt, und, da mit

diesem dreiekigen Hebel noch eine Stange durch das Gefuͤge, g, in Verbindung steht, welche zugleich mit der Kurbel,

h, auf der Hauptachse, i, in Verbindung ist, so erzeugt das Auf- und Niedersteigen des

Staͤmpels eine drehende Bewegung an der Hauptachse.

Auf diese Weise wird nun das an der Achse, i, befestigte

Ruder-Rad getrieben, oder was immer durch diese Achse in Umtrieb gesezt

werden soll.

Der Dampf wird dem Cylinder durch die Roͤhre, k,

zugefuͤhrt, die

aus einem Kessel herlaͤuft; die Ein- und Auslaß-Klappen werden

durch die Stange, l, getrieben, die durch einen

excentrischen Daͤumling auf der Hauptachse, i,

hin und her geschoben wird.

Tafeln