| Titel: | Jacquart's Weberstuhl, auf welchem alles, was bisher durch sogenannte Züge mit dem Ziehjungen gewoben wurde, ohne diese Beihülfe verfertigt werden kann. |

| Fundstelle: | Band 26, Jahrgang 1827, Nr. XCIV., S. 411 |

| Download: | XML |

XCIV.

Jacquart's Weberstuhl, auf

welchem alles, was bisher durch sogenannte Zuͤge mit dem Ziehjungen gewoben

wurde, ohne diese Beihuͤlfe verfertigt werden kann.

Aus dem Dictionnaire technologique, XI. B. S.

331.

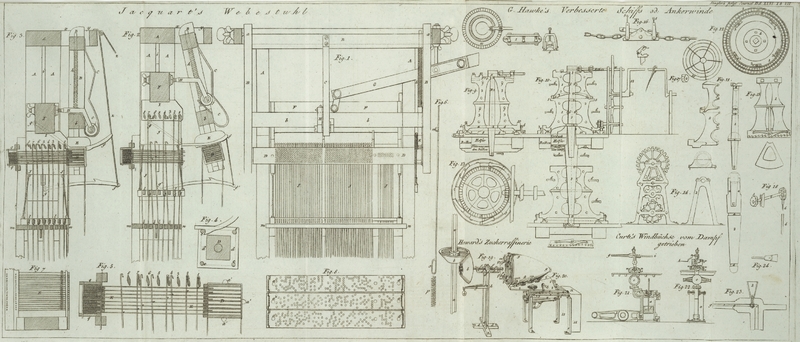

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.Hr. Prof. BernouilliBernoulli hatte die Guͤte, in unserem polytechn. Journ. VII. B. S. 52 diesen Weberstuhl, der in

der Weberei der sogenannten brochirten Zeuge ewig Epoche machen wird, zu

beschreiben. Da das Dictionnaire

technologique aber bessere Abbildungen desselben liefert, als wir

sie bisher irgendwo fanden, so hielten wir es fuͤr nuͤzlich, diese

Abbildungen zugleich mit der Beschreibung derselben hier mitzutheilen, um

denjenigen Lesern die diese Stuͤhle bisher nur dem Namen nach kennen,

einen deutlichen Begriff von denselben zu verschaffen. Da ein solcher Stuhl nur

200 Franken kostet, so waͤre es wohl am Besten, wenn jeder, der denselben

benuͤzen kann oder will, sich einen solchen kommen ließe. A. d. R. .

Jacquart's Weberstuhl, auf welchem alles ohne den Ziehjungen

gewebt werden kann.

Bekanntlich muß man zur Verfertigung der sogenannten

broschirten Zeuge von verschiedenen Dessins und Farben soviele Schuͤzen

haben, als man verschiedene Farben hat, und diese Schuͤzen muͤssen in

jener Ordnung nach und nach durchgeschossen werden, welche durch das Einlesen (Lissage)

vorlaͤufig bestimmt wurde.

Abgesehen von dem gewoͤhnlichen Spiele der Kettenfaden die den Grund des

Gewebes bilden, muͤssen alle jene Faden der Kette, die sich zugleich heben

muͤssen, um den Dessin zu bilden, ihre eigenen Lizen haben, die ehevor durch

ein Kind (den Ziehjungen) mittelst Schnuͤren, die nach einem gewissen Systeme

geordnet waren, in

einer gewissen Ordnung und in dem Augenblike, wo es der Weber befahl, gezogen

wurden. Man kann sich vorstellen, welche ungeheuere Verwikelung dadurch in der

Arbeit entstehen mußte, zumahl, wenn der Dessin viele Farben hatte. Jacquart's Verbesserung, durch welche dieser ganze

verworrene Mechanismus in einen einfachen regelmaͤßigen Mechanismus

verwandelt wurde, den der Weber selbst mittelst eines einfachen Tretschaͤmels

spielen lassen kann, wurde daher auch so zu sagen von dem Augenblike seiner

Erfindung an, die in die ersteren Jahre des 19. Jahrhundertes faͤllt,

allgemein mit Beifall aufgenommen und eingefuͤhrt. Hrn. Jacquart's Vorrichtung laͤßt sich an jedem gewoͤhnlichen

Weberstuhle anbringen. Sein Stuhl kostet nur 260 Franken.

Fig. 1. zeigt

diesen Stuhl im Aufrisse von vorne und herabgelassen.

Fig. 2. zeigt

den Querdurchschnitt desselben im Aufrisse in seiner hoͤchsten Lage.

Fig. 3. eben

so, nur in seiner unteren Lage.

A, ist der feststehende Theil des Gestelles, der mit dem

gewoͤhnlichen Weberstuhle Einen Koͤrper bildet. Er besteht aus zwei

hoͤlzernen senkrechten Pfeilern, die an ihren oberen Enden durch eben so

viele Querbalken vereinigt sind, welche einen Zwischenraum, x, y, zwischen sich lassen, in welchem das bewegliche Gestell, B, spielen, und um die beiden mitten in diesem

Zwischenraume, x, y, einander gegenuͤberstehenden

festen Puncte, a, a, sich hin und her schwingen

kann.

C, ist ein Stuͤk Eisen von einer besonderen

Kruͤmmung, welches man in Fig. 1. von vorne, in Fig. 2. und

3. von der

Seite sieht. Es ist mit einem Ende an dem oberen Querbalken des Gestelles, B, mit dem anderen auf dem mittleren Querbalken, b, desselben Gestelles befestigt, und bietet daselbst

einen geneigten krummlinigen Raum dar, der sich unten in einen Halbkreis endet.

D, ist eine vierekige Achse aus Holz, die sich auf zwei

in ihren Enden eingesezten eisernen Zapfen um sich selbst bewegt, und den unteren

Theil des beweglichen Gestelles, B, ausfuͤllt.

Die vier Flaͤchen dieser vierekigen Achse sind mit runden Loͤchern

durchbohrt, die vollkommen gleich und genau in Verband (en

quiconce) stehen. Die Zaͤhne, a', Fig. 5. sind

auf jeder Flaͤche aufgestellt, und passen in die correspondirenden

Loͤcher, a'', (Fig. 8.) auf den

Pappblaͤttern (cartons), welche die Kette ohne

Ende des Geleses bilden. Diese Vorrichtung dient dazu, um in der auf einander

folgenden Anwendung der Pappblaͤtter auf der vierekigen Achse die

Loͤcher des einen immer den Loͤchern des anderen gegen uͤber

fallen zu lassen.

Das zur Rechten befindliche Ende der vierekigen Achse, welches man im Durchschnitte

und im doppelten Maßstabe in Fig. 4. sieht,

fuͤhrt zwei vierekige Platten aus Eisenblech, d,

die durch vier Spindeln, e, die den Winkeln

gegenuͤber durchlaufen, parallel unter einander und in einiger Entfernung von

einander gehalten werden. Dieß gibt eine Art von Drilling, in dessen Spindeln oder

Zapfen die Haken der Hebel, f, f', die sich um die

feststehenden Punkte, g, g', außen an dem aufrechten

Pfeiler, A, drehen, eingreifen, bald oben, bald unten,

wie es der Weber haben will, und die Schnur, z,

waͤhrend der schwingenden Bewegung des Gestelles, B, bald ziehen, bald nachlassen.

E, ist ein Stuͤk Holz in Form eines T, dessen mittlerer laͤngerer Theil, von unten

hinauf verlaͤngert, frei durch den Querbalken, b,

und durch den oberen Querbalken des Gestelles, B, welche

beide ihm als Leiter dienen, durchgeht, und dessen Kopf sich nach und nach gegen die

beiden Spindeln, e, die oben horizontal liegen, erstlich

in Folge seiner Schwere, und dann durch die Wirkung der Spiral-Feder, h, die von oben nach unten zuruͤkwirkt, anlehnt,

die vierekige Achse in ihrer Lage erhaͤlt, und ihr doch erlaubt, sich in

beiden Richtungen auf ihrer Achse zu drehen.

Die Theile, welche das bewegliche Gestell, B, mit

einander bilden helfen, nennt man, alle zusammen genommen, die Presse.

F, ein beweglicher Querbalken, den man in senkrechter

Richtung mittelst des Hebels, G, bewegen kann; er

laͤuft in den Falzen, i, an der inneren Seite der

festen Pfeiler, A.

H, ein Stuͤk zuruͤkgekruͤmmtes

Eisen, das an einem seiner Enden mittelst Schraube und Gegenschraube auf dem

Querbalken, F, außer der senkrechten Ebene des

Stuͤkes, C, befestigt ist. Das andere Ende

desselben fuͤhrt eine Reibungs-Walze, J,

die, in den krummlinigen Raum, c, des Stuͤkes,

C, eingreifend, dieses, und folglich auch das

Gestell, B, noͤthigt, sich von der Senkrechten zu

entfernen, oder in dieselbe zuruͤkzukehren, je nachdem der Querbalken, F, in seinem Laufe oben oder unten ist, wie man in Fig. 2. und

3.

sieht.

I, Baken aus Eisenblech, zu beiden Seiten des

Querbalkens, F, die einer Art von Gitter (griffe) das hier aus acht

Metall-Latten besteht (lamettes), die man in Fig. 2. und

3. im

Durchschnitte, aber noch groͤßer in Fig. 5., sieht.

J, senkrechte Nadeln aus Eisendraht, die oben in einen

Haken umgekruͤmmt sind, und sich sehr natuͤrlich auf die

Metall-Latten, K, auflegen. Das untere Ende

dieser Nadeln, welches, so wie das obere, umgebogen ist, umfaßt kleine

hoͤlzerne Muͤzchen (barettes), l, die dazu dienen, um sie in ihren respectiven Lagen zu

erhalten, und sie zu hindern, daß sie sich nicht um sich selbst drehen, damit der

obere Haken immer nach den Metall-Latten gerichtet bleibt, auf welchen er

ruht. An diesen unteren Haken befinden sich die Schnuͤre, die, nachdem sie

durch ein feststehendes Brettchen, m, m, welches zu

diesem Ende mit correspondirenden Loͤchern versehen ist, durchlaufen, von

ihrer Seite wieder in Maschen greifen, die die Kettenfaden in die Hoͤhe

ziehen muͤssen.

K, horizontale Nadeln, die hier in 8 Reihen gestellt

sind, daß jede Nadel, sowohl senkrecht als horizontal, mit jedem Loche auf den vier

Seiten der vierekigen Achse, D, correspondirt. Es gibt

demnach soviele solche Nadeln, als es Loͤcher in einer der Flaͤchen

des Cylinders gibt (sic! vielleicht der vierekigen Achse

des Wendelbaumes).

Fig. 6. stellt

eine dieser horizontalen Nadeln dar. n, ist ein Auge,

durch welches die correspondirende senkrechte Nadel laͤuft. o, ist ein anderes laͤngliches Auge, durch

welches eine kleine feststehende Nadel laͤuft, die als Leiter dient, und sie

nicht hindert, sich nach der Richtung ihrer Laͤnge zu bewegen, so weit es

naͤmlich die Laͤnge des Auges erlaubt. p,

sind kleine Spiral-Federn, die in jedem Loche des Gehaͤuses, q, q, steken, (Fig. 5). Sie dienen dazu,

jede correspondirende Nadel in ihre urspruͤngliche Lage

zuruͤkzufuͤhren, sobald man aufhoͤrt zu druͤken.

Fig. 7. stellt

die obere Reihe der horizontalen Nadeln im Grundrisse dar.

Fig. 8. ist

ein Bruchstuͤk der Kette ohne Ende, aus den durchloͤcherten

Pappblaͤttern bestehend, die die vierekige Achse, D, waͤhrend sie sich um sich selbst dreht, umlaufen macht. In

dieser Bewegung legt sich jedes der durchloͤcherten Pappblaͤtter (die Zahl und Lage der

Loͤcher derselben wird vorher durch das Einlesen

bestimmt) nach und nach an die Flaͤchen des vierekigen Cylinders

„(sic! des Wendelbaumes)“

an, und laͤßt die correspondirenden Loͤcher offen, waͤhrend es

diejenigen auf der Flaͤche dieser Achse bedekt, die nicht ihre

correspondirenden Loͤcher auf dem Pappblatte finden.

Man seze nun, daß die Presse, B, herabgeschlagen und in

der senkrechten Lage ist, die man in Fig. 3. sieht; so wird das

auf der linken Flaͤche der vierekigen Achse angebrachte Pappblatt, alle

horizontalen Nadeln in Ruhe lassen, deren Spizen mit diesen Loͤchern

correspondiren, die anderen aber zuruͤkstoßen, die auf kein Loch (à des pleins) fallen. Dadurch werden die

correspondirenden senkrechten Nadeln, 3, 5, 6, und, 8, z.B., aus ihrem

Gleichgewichte gebracht, sich oben aus den Latten des Gitters aushaͤkeln, und

an ihrer Stelle bleiben, wenn man, mittelst des Hebels, G, diesen Griff hebt, und die Nadeln, 1, 2, 4 und 7, die daran

eingehaͤkelt bleiben, werden mit den daran haͤngenden

Kettenfaͤden in die Hoͤhe gezogen. Wenn man dann den Schuͤzen

mit der Farbe des Dessins und den Schuͤzen des Zeuges selbst durchwirft, und

nach der Kreuzung der Kette, mit der Lade schlaͤgt, und die Presse wieder

herablaͤßt, wird man einen Theil des Dessins vollendet haben.

Das folgende Pappblatt, welches eine Viertel-Umdrehung der vierekigen Walze

herbeifuͤhrt, findet alle Nadeln in ihm ersten Lage, und da es in einer ganz

anderen Ordnung durchstochen ist, als das vorige, wird es eine andere Reihe von

Kettenfaden heben u.s.f., bis die Zeichnung vollendet ist.

Diese scheinbar verwikelte Maschine, die einige Aufmerksamkeit fordert, wenn man sie

verstehen will, wirkt dessen ungeachtet sehr einfach. Ihr ganzes Spiel beruht auf

dem Hebel, G, den der Weber mittelst eines

Tretschaͤmels auf und nieder steigen laͤßt, so daß er, wenn das

Stuͤk aufgezogen ist, ohne Beihuͤlfe eines anderen Menschen, die

zusammengeseztesten Dessins eben so leicht weben kann, wie einen glatten Zeug, und

nur auf die Ordnung zu achten hat, in welcher die Faden eingetragen werden

muͤssen.

Wenn Ketten-Faden reißen, ohne daß der Arbeiter es bemerkt, oder wenn er sich

in Hinsicht der Farbe irrt, dann muß der Fehler, da die Zeichnung dadurch leiden

wuͤrde, gut gemacht werden. Er bedient sich dann des unteren

Haken-Hebels, f', wodurch die Kette des

Pappblattes zuruͤklaͤuft, bearbeitet den Stuhl, wie vorher, und zieht

den eingetragenen Faden aus. Fehler koͤnnen hier um so leichter geschehen,

als die Figuren unten am Zeuge zum Vorscheine kommen, und er nur von Zeit zu Zeit

durch einen Spiegel den Dessin sehen kann. Oben liegen nur freie Faden, wie es die

Zeichnung eben mitbringt.Diese Beschreibung ist nicht deutlich genug. Wer, wenn 10 Weber in einem

Dorfe sind, ihnen einen Stuhl à la

Jacquart schenkt, wird ihnen mehr

nuͤzen, als wenn er eine neue Gloke in den Thurm ihres Dorfes

spendirt. A. d. U.

Tafeln