| Titel: | Ueber den Ventilationsapparat zur Scheidung der Erze von ihrer Gangart, welchen Hr. Grandbesançon, Commissaire des poudres zu Lyon, erfunden hat. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. XX., S. 89 |

| Download: | XML |

XX.

Ueber den Ventilationsapparat zur Scheidung der

Erze von ihrer Gangart, welchen Hr. Grandbesançon, Commissaire des

poudres zu Lyon, erfunden hat.

Aus dem Bulletin de la Société d'

Encouragement, N. 284, S. 46.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

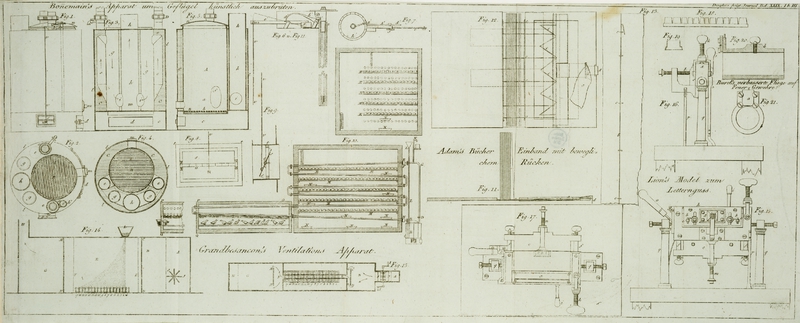

Grandbesançon's Ventilationsapparat.

Hr. Héricart de Thury erstattete im Namen des Ausschusses der

mechanischen Kuͤnste folgenden Bericht uͤber Hrn. Grandbesançon's Ventilator zur Scheidung der Erze

von ihrer Gangart.

„Hrn. Grandbesançon's Apparat beruht auf

folgenden Grundsaͤzen:

1) Wenn zwei Koͤrper von gleichem Umfange, aber von verschiedener Dichtigkeit,

der Wirkung der Schwere uͤberlassen sind, und von derselben Hoͤhe in

einem ruhigen Mittel fallen, so wird der schwerere dem leichteren im Falle bald

voraus seyn, und dieser wird dem Widerstande des Mittels eine laͤngere Zeit

uͤber ausgesezt seyn.

2) Wenn das Mittel, in welchem diese Koͤrper fallen, in Bewegung ist, so wird

es ihnen einen Theil seiner Bewegung mittheilen, und in den ersten Augenbliken

dieser Mittheilung werden die durchlaufenen Raͤume sich beinahe umgekehrt wie

die Massen, und gerade wie die Quadrate der Zeiten verhalten, die jeder derselben

zum Falle von derselben Hoͤhe noͤthig hat.

3) Koͤrper von demselben Umfange und von derselben Dichtigkeit koͤnnen

verschiedene Bewegungen besizen, wenn sie der Schwere uͤberlassen sind und

unter dem beschleunigten Einfluͤsse eines Luftstromes stehen; derjenige aber,

der die groͤßte Oberflaͤche darbietet, oder der platt oder schuppig

ist, wird der Einwirkung der Luft am meisten ausgesezt seyn; er wird weniger schnell

fallen und wird weiter geworfen werden, als der, der eine kugelige oder

wuͤrfelfoͤrmige Form hat.

4) Koͤrper von gleicher Dichtigkeit und aͤhnlicher Form erleiden, wenn

sie der Schwere und der Einwirkung eines Luftstromes ausgesezt sind, nicht dieselbe

Bewegung, weil ihre Oberflaͤchen nicht in demselben Verhaͤltnisse

stehen, wie ihre Massen, und weil die Einwirkung der Luft, sowohl als aufhaltende,

wie als beschleunigende Kraft, mit den Oberflaͤchen dieser Koͤrper im

Verhaͤltnisse steht, und nicht mit ihren Massen. Auch steht man sehr dichte

in Staub verwandelte Koͤrper von dem Winde weit wegwehen, weil ihre

Oberflaͤchen im Verhaͤltnisse zu ihren Massen sehr groß sind.

5) Da ein Koͤrper, der weniger dicht ist, mehr Zeit zu seinem Falle braucht,

und der Raum, den er waͤhrend dieser Zeit durchlaͤuft, wenn ein Luftstrom

waͤhrend derselben auf ihn wirkt, groͤßer ist, so werden zwei gleiche

Koͤrper von verschiedenen Dichtigkeiten auf eine horizontale Flaͤche

in desto groͤßerer Entfernung von einander fallen, als der Punct, voll

welchem sie zu fallen anfingen, von dieser Flaͤche mehr entfernt ist.

Diese Grundsaͤze, nach welchen Hr. Grandbesançon seinen Ventilationsapparat einrichtete, sind

dieselben, nach welchen uͤberhaupt alle Maschinen, die zugleich

puͤlvern und Koͤrper von verschiedener Dichtigkeit absondern sollen,

eingerichtet sind; nach denselben Grundsaͤzen, aber mit den noͤthigen

Abaͤnderungen, sind auch jene Maschinen gebaut, mit welchen man mittelst der

laufenden Kugel puͤlvert, mittelst einzelner Cylinder oder mittelst

Muͤhlsteinen zerreibt und puͤlvert; die greniers ventilateurs des Duhamel, die

Pulverisir- und Ventilirpochwerke des Auger, und

uͤberhaupt alle Siebe und Beutelmaschinen.

Der Ventilationsapparat des Hrn. Grandbesançon's

scheint uns vor allen diesen Maschinen wesentliche Vorzuͤge zu besizen,

insofern es sich um Behandlung gewisser Arten kostbarer Erze handelt, die man mit

der Waschmulde und auf dem Pochwerke nicht behandeln kann, mit welchen man eine

bedeutende Menge dieses Metalles verloͤre, die von dem Wasser fortgerissen

werden wuͤrde, z.B. bei den Silbererzen von Chalanches d'Allemont im Dpt. de

l'Isère, wo das Silber, sowohl gediegen als in verschiedenen Verbindungen, so

sehr in Braunstein-, Kobalt-, Nikel-, Zink- etc. Oxyden

zerstreut und in erdartigen und steinigen Gangarten eingesprengt ist, daß es

unvermeidlich mit diesen lezteren bei dem Waschen von dem Wasser fortgerissen werden

wuͤrde.

Der Apparat des Hrn. Grandbesançon's ist sehr

einfach. Er besteht aus drei bis vier neben einander befindlichen Kammern. In der

ersten, Fig.

14., ist ein Ventilator, J, oder eine

Windmuͤhle mit einer Kurbel, deren Bewegung, die durch was immer fuͤr

eine Triebkraft erzeugt werden kann, sich nach der verschiedenen Groͤße des

Erzes richtet.

Die zweite Kammer ist ein Behaͤlter fuͤr die durch den Ventilator

zusammengedruͤkte Luft.

In der dritten Kammer, K, in welcher sich die Erze

befinden, ist ein Canal, E, F, durch welchen ein

gleichfoͤrmiger Luftzug hergestellt wird, was mittelst der Scheidewand, C, D, geschieht, die den Luftstrom von seinem Austritte

aus dem Ventilator her hindert gerade in den Canal einzudringen, in welchem er

schaͤdliche Wirbel erzeugen wuͤrde. Von dieser Scheidewand, C, D, sagt Hr. Grandbesançon, haͤngt das ganze Gelingen des Apparates

ab.

An der Deke der dritten Kammer befindet sich ein Rumpf, L, durch welchen man die gepochten Erze, nachdem sie durch das Drahtsieb

gelaufen sind, einschuͤttet.

Auf dem Boden dieser Kammer befinden sich mit Nummern (1–17) bezeichnete

Faͤcher mit Schubladen, in welche die Erze und ihre Gangarten fallen, je

nachdem ihre Dichtigkeit und die Wirkung des Luftstromes des Ventilators verschieden

ist.

Dieser Luftstrom sezt endlich in der lezten Kammer, G,

die von der Erzkammer durch die Scheidewand, M, N,

getrennt ist, die Metalltheilchen ab, die er fortgerissen haben konnte, und verliert

sich durch den Schornstein, H.

Nach dem, was wir waͤhrend unseres langen Aufenthaltes an den Huͤtten

zu Allemont gesehen, und nach den Versuchen, die wir nach und nach mit den Erzen zu

Chalanches angestellt haben, koͤnnen wir nicht zweifeln, daß der Apparat des

Hrn. Grandbesançon's nicht mit Vortheil bei diesen

Erzen angewendet wird; denn diese Erze koͤnnen, wie wir oben bemerkten, nur

troken gepocht werden, und fordern, da man die haͤufigen gepuͤlverten

Gangarten nicht von denselben trennen kann, eine unendliche Menge Holz, und

vertheuern alle uͤbrigen metallurgischen Arbeiten.

Wir sind auch der Meinung des Hrn. Grandbesançon's,

daß sein Apparat eine gute Wirkung bei der Bereitung jener silberhaltigen Bleierze

haben kann, die mit quarzigen, kalkigen und thonigen Gangarten gemengt sind; wir

getrauen uns aber nicht mit ihm zu behaupten, daß derselbe auch bei solchen Erzen in

Schwerspathgaͤngen mit Vortheil angewendet werden kann, indem der Unterschied

zwischen den specifischen Schweren zu gering ist.

Hr. Grandbesançon bemerkt, daß er

gegenwaͤrtig mit einer Maschine beschaͤftigt ist, die die Stelle der

Pochwerke vertreten soll, und die aus zwei Cylindern aus weißem Gusse besteht, die

seicht gefurcht sind, und wie die Walzen an Strekwerken sich von einander entfernen

und einander sich naͤhern lassen. Er betrachtet den einen dieser Cylinder,

der sehr schnell laͤuft, als einen Hammer, der bestaͤndig

fortarbeitet, und der nur soviel Kraft aͤußert, als noͤthig ist, um

auf den zweiten Cylinder zu wirken, der sehr langsam laͤuft und al Amboß

dient. Die ersten Versuche scheinen ein vollkommenes Gelingen zu versprechen;

indessen muß man noch den weiteren Erfolg erwarten.

Sein Ventilationsapparat scheint uns auch noch zu anderen Arbeiten, nicht bloß zur

Scheidung der Erze allein, und uͤberhaupt dort, wo es um Behandlung fein

gepuͤlverter Stoffe zu thun ist, mit Nuzen gebraucht werden zu

koͤnnen.

Erklaͤrung der Figuren 14 und 15 auf

Tab. III.

Fig. 14.

Durchschnitt des Ventilationsapparates des Herrn Grandbesançon's zur Scheidung der Erze von ihren Gangarten.

Fig. 15.

Grundriß im Durchschnitte uͤber dem Ventilator.

A, Kammer mit einer Windmuͤhle oder einem

Faͤcher mit 8 Fluͤgeln, dessen Geschwindigkeit sich nach der

Groͤße des gepochten Erzes richtet.

B, Kammer, in welcher die Luft durch diesen

Faͤcher zusammengedruͤkt wird.

E, F, Canal, in welchem sich ein gleichfoͤrmiger

Luftstrom herstellt, und zwar mittelst des Brettes, C,

D, welches von der Kammer, B, her, den

unmittelbaren Eintritt desselben in diesen Canal hindert, wo sich schaͤdliche

Wirbel bilden wuͤrden.

G, Kammer, in welche die Luft bei ihrem Austritte aus

dem Canale, E, F, sich mit verminderter Geschwindigkeit

begibt.

H, Schornstein, durch welchen die Luft entweicht.

Die Luft, die aus dem Canale, E, F, austritt,

fuͤhrt die Erzblaͤttchen mit sich fort; sie fallen in der Kammer, G, nieder, nachdem sie auf das Brett, M, N, gestoßen sind. Die leichtesten fallen in den

Schornstein, H, zuruͤk.

I, Ventilator oder Faͤcher.

J, Kurbel, durch welche dieser Faͤcher oder die

Windmuͤhle in Bewegung gesezt wird.

K, Dritte oder Erzkammer.

L, Rumpf, in welchen das gepochte Erz geschuͤttet

wird, nachdem es vorlaͤufig durch Siebe oder durch einen Cylinder aus

Drahtgewebe in Stuͤke von gleicher Groͤße geschieden wurde.

1, 2, 3, 4–17, Faͤcher mit Schubladen, in welche die Erze b', wirkt. Die vierekige Roͤhre laͤuft

durch eine gleichfalls vierekige und Gangarten fallen. (Hrn. v. Ossezky's Metallabsonderungsmaschine ist weit einfacher

und vortheilhafter, als der hier beschriebene Ventilationsapparat. Vergl. polyt.

Journ. B. XXVIII. S. 480. D. R.)

Tafeln