| Titel: | Ueber künstliches Ausbrüten des Geflügels in Oefen, welche mit warmem Wasser geheizt werden, das beständig in denselben circulirt, und bei welchen das Feuer mittelst eines Pyrometers regulirt wird: eine Beheizungsart, welche sich auch bei Treibhäusern, Glashäusern etc. anwenden läßt. Von Hrn. Bonnemain. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. XXXIII., S. 115 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Ueber kuͤnstliches Ausbruͤten des

Gefluͤgels in Oefen, welche mit warmem Wasser geheizt werden, das

bestaͤndig in denselben circulirt, und bei welchen das Feuer mittelst eines

Pyrometers regulirt wird: eine Beheizungsart, welche sich auch bei Treibhaͤusern,

Glashaͤusern etc. anwenden laͤßt. Von Hrn. Bonnemain.

Nach dem Dictionnaire technologique und auch in Gill's technological

Repository. Februar 1828.

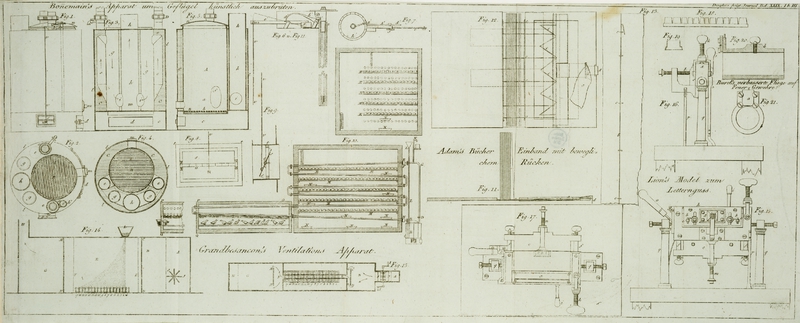

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bonnemain, uͤber kuͤnstliches Ausbruͤten des

Gefluͤgels in Oefen.

Seit laͤnger als 2000 Jahren bruͤtet man in

Aegypten die jungen Huͤhner mittelst eigens dazu erbauter Oefen aus, die man

Mamals nennt, ohne daß man, wie gewoͤhnlich,

die Eier den alten Huͤhnern unterlegte. Im Dorfe Bermé heizt man zu

gewissen Zeiten des Jahres diese Oefen bloß mit Lampen, und bebruͤtet fremde

Eier fuͤr Geld. In unserem Klima laͤßt dieses Verfahren sich nicht

anwenden, und man muß sich einer anderen Methode bedienen. Hr. Reaumur hat viele sinnreiche Beobachtungen uͤber

kuͤnstliches Bruͤten angestellt, Hr. Bonnemain war aber der erste Physiker, welcher, nachdem er alle

Umstaͤnde bei dem

kuͤnstlichen Bebruͤten genau studirte, Eier im Großen mittelst eines

eigenen Apparates auf eine gluͤklichere und sicherere Weise

ausbruͤtete, als es bisher selbst in den besten Huͤhnerstaͤllen

nicht moͤglich war.

Hrn. Bonnemain's Apparat besteht 1) aus einem

Erwaͤrmer (calorifère), in welchem heißes

Wasser umherlaͤuft; 2) aus einem Regulator, durch welchen immer eine

gleichfoͤrmige Temperatur unterhalten wird;Diese beiden Vorrichtungen hat die Société d'Encouragement in ihrem Bulletin, N. 242 herausgegeben, und wir haben

sie bereits im polytechn. Journ. B. XVI, S. 285 mitgetheilt. A. d. R. und 3) in einem Ofen, der bestaͤndig in der gehoͤrigen

Bruͤtwaͤrme gehalten wird, und neben welchem sich auch eine

Huͤhnersteige befindet, um die Thierchen in den ersten Tagen nach ihrem

Ausfallen gehoͤrig zu erwaͤrmen.

Der Erwaͤrmer ist so eingerichtet, daß er die Hize des Feuers allen Theilen

des Ofens mittelst Roͤhren, durch welche heißes Wasser laͤuft,

mittheilt. Fig.

1–5. zeigt ihn im Grundrisse, Durchschnitte und Aufrisse. Er besteht aus

einem kupfernen walzenfoͤrmigen Herde, A, mit

einem Roste, B, welcher ihn von der Aschengrube trennt.

Dieser Herd ist ringsumher mit Wasser umgeben, welches in dem hohlen

walzenfoͤrmigen Kessel, c, enthalten ist. Dieser

Kessel hat 5 Roͤhren, durch welche die Flamme, der Rauch und die erhizte

Luft, die aus dem Feuer aufsteigt, herumlaͤuft, so daß der groͤßte

Theil der Hize derselben vor ihrer Entweichung durch den Schornstein dem Wasser

mitgetheilt wird.

Ein Vorstoß oder eine Verbindungsroͤhre, D, die

oben auf dem Kessel angebracht ist, wie man in Fig. 10. sieht, bildet

eine Verbindung zwischen dem Inneren des Kessels und der senkrechten Roͤhre,

D, G, welche mit der horizontalen Roͤhre, E, F, vereint ist, an welche eine lange

Querroͤhre angeloͤthet ist, in welche eine gerade Zahl von

Roͤhren, 6, 8, 10 etc. paßt. Diese Reihe von Roͤhren geht durch die

Scheidewand in den Ofen, und zwar in einer sanft geneigten Lage, und tritt an der

entgegengesezten Seite heraus, wo diese Roͤhren sich wieder kruͤmmen,

und 8 bis 9 Zoll tiefer wieder in den Ofen treten, durch denselben durchziehen, bei

der Scheidewand heraustreten, dann wieder sich biegen und durch den Ofen gehen, und

so zwei bis drei Mahl durch den Ofen laufen. Die letzten beiden Mahle laͤßt

Hr. Bonnemain sie durch eine Art von

Huͤhnersteige, O, P, Q, laufen, die mit einem

Schafpelze austapezirt ist, unter welchem die jungen Thierchen sich schuͤtzen

und waͤrmen. Diese Reihe von Roͤhren vereinigt sich dann wieder mit

einer anderen Querroͤhre, H, am Boden des Ofens,

wo sie wieder mit einer anderen Roͤhre verbunden wird, die an einer Seite des

Kessels in denselben hinabfuͤhrt, und wieder bis an den obersten Theil

desselben emporsteigt, und so zum Fuͤllen und Ausleeren des Kessels dienen

kann. In diesem Falle muß man aber zwischen der Muͤndung der Roͤhre

und dem Boden des Kessels eine kupferne Kapsel mit 3 Fuͤßen anbringen, so daß

das erhizte Wasser nicht unmittelbar gegen die Oeffnung kommt, und die Wirkung

seiner Siedekraft verliert. Es ist auch sehr gut, wenn man um diese Roͤhre

auf der ganzen Streke, in welcher sie durch das Wasser laͤuft, eine doppelte

Huͤlle aufloͤthet, die mit Luft gefuͤllt ist, um dadurch zu

verhuͤten, daß das Wasser nicht wieder ehe heiß wird, als es in den Kessel

kommt, wodurch der Umlauf desselben leiden wuͤrde. Eine offene Roͤhre,

K, auf dem hoͤchsten Puncte der

Roͤhre, G, laͤßt die in dem Wasser

enthaltene Luft entweichen. Die andere Roͤhre, L,

die in den unteren Theil des Kessels eingefuͤgt ist, die aber selbst

uͤber die oberste Umlaufsroͤhre emporragt, hat oben einen Trichter,

durch welchen der Kessel mit Wasser gefuͤllt wird.

Fig. 1. zeigt

den Erwaͤrmer (calorifère) im Aufrisse von

außen.

Fig. 2. ist

ein Grundriß des oberen Theiles desselben mit abgenommenem Dekel.

Fig. 3. ist

ein senkrechter Durchschnitt, der die Zuͤge oder Roͤhren darstellt,

durch welche die Producte der Verbrennung ziehen.

Fig. 4. ist

ein Grundriß in der Hoͤhe des Rostes.

Fig. 5. ist

ein Durchschnitt des Ofens mit seinem Schornsteine.

Fig. 6. ein

Seitenaufriß des Regulators, und ein Durchschnitt der Roͤhre, welche die

eiserne Stange umhuͤllt.

Fig. 7.

Zifferblatt und Hebel des Regulators, von oben gesehen.

Fig. 8. das

Schieber- oder Registerthuͤrchen von vorne.

Fig. 9.

dasselbe im Durchschnitte.

Die vier lezten Figuren sind in drei Mahl groͤßerem Maßstabe, als die vorigen.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde. a, ist der Feuerherd. b, der

Rost. c, die Aschengrube. d,

das Thuͤrchen zu derselben. e, e, Roͤhren,

durch welche der Rauch etc. von dem Herde aufsteigt durch die Oeffnung, f. g, g, andere Roͤhren, durch welche der Rauch

etc. aus den Roͤhren, e, e, niedersteigt. h, eine weitere Roͤhre, welche als Schornstein

dient, durch den die Producte der Verbrennung abgeleitet werden, welche durch die

Roͤhren, i, i, in dieselbe gelangen, und durch

die Roͤhren, g, g, herabgestiegen sind. l, das aͤußere Gehaͤuse des

Erwaͤrmers. Der ganze Raum zwischen demselben und den aͤußeren Seiten

der Roͤhren und des Herdes ist mit Wasser gefuͤllt. m, die Muͤndung einer correspondirenden Oeffnung

zum Anzuͤnden des Feuers und zur Reinigung des Herdes. n, der Dekel des Ofens. s, der Schieber

fuͤr den Luftzug (das sogenannte Register) zur Unterhaltung des Feuers in der

Buͤchse, t, welche nach außen hervorragt. Das Register dreht sich

auf der Achse, u, und wird durch den Draht oder durch

die Stange v, in Bewegung gebracht. x, ist eine eiserne Stange, deren unteres Ende in eine

maͤnnliche Schraube ausgeschnitten ist, die in eine weibliche messingene

Schraube, y, paßt, welche am Boden einer bleiernen

Roͤhre befestigt ist, an deren oberem Ende sich eine kurze vierekige

Roͤhre aus Messing, z, befindet, welche auf den

Fang, a', des gekruͤmmten Hebels, b', wirkt. Die vierekige Roͤhre laͤuft

durch eine gleichfalls vierekige Oeffnung, damit die bleierne Roͤhre sich

nicht drehen kann.

Nachdem Alles auf obige Weise vorgerichtet ist, wird der Dekel, n, des Ofens, Fig. 1., abgehoben, und

dieser bis zur Haͤlfte oder auf zwei Drittel mit Holzkohlen oder mit Holz

gefuͤllt. Der Dekel wird dann wieder aufgesezt, und die Muͤndung des

Ofens, m, geoͤffnet, und durch dieselbe das Feuer

angezuͤndet. Wenn das Feuer brennt, wird das Thuͤrchen bei, m, geschlossen, dafuͤr aber das Thuͤrchen

der Aschengrube, d, geoͤffnet, bis ein

hinlaͤnglicher Zug hergestellt ist, wo dann alle Oeffnungen geschlossen

werden. Die Producte der Verbrennung, die sich aus dem Feuer entwikeln, treten bei

der Oeffnung, f, in die beiden aufsteigenden

Roͤhren, e, e, steigen dann durch die

Roͤhren, g, g, nieder, und gelangen durch die

Elbogenroͤhren, i, i, in die große Roͤhre,

h, und aus dieser in den Schornstein.

Diese gasartigen Bestandtheile geben dem Wasser waͤhrend ihres Durchganges

durch die Roͤhren einen großen Theil ihrer Waͤrme und treten endlich

sehr abgekuͤhlt bei dem Schornsteine aus.

Es laͤßt sich leicht begreifen, wie das in dem Erwaͤrmer erhizte Wasser

in Folge seiner geringeren specifischen Schwere in der Roͤhre, D, aufsteigt (Fig 10.), und so in fortschreitender

Bewegung durch alle Roͤhren laͤuft, bis es daselbst eine

correspondirende Menge Wassers durch die Rohre, R, in

dem unteren Theile des Kessels wieder in diesen zuruͤkfuͤhrt. Wenn

diese Art von kreislaufender Bewegung einmahl begonnen hat, haͤlt sie so lang

an, als das Wasser in dem Erwaͤrmer erwaͤrmt wird, indem die

Temperatur nie in allen Theilen des Apparates gleich ist. Es ist auch offenbar, daß

eine solche gleichfoͤrmige Temperatur nie entstehen kann, indem

bestaͤndig Waͤrme von der aͤußeren Oberflaͤche der

Roͤhre entweicht: indessen wird doch die Temperatur der Luft in dem Ofen so

erhoͤht, daß sie nur wenig von der Temperatur der Roͤhren selbst

abweicht, die durch den Ofen ziehen, und da die Biegungen der Roͤhren außen

am Ofen nur wenig Flaͤche darbieten, die von der sie umgebenden Luft

abgekuͤhlt werden koͤnnte, so kann die Umlaufskraft, die sich stets

wie der Unterschied zwischen der Temperatur des Wassers verhaͤlt, welches in

den Erwaͤrmer aus- und einfließt, nie bedeutend vermindert werden,

selbst nachdem dem eine

große Menge Waͤrmestoffes entwikelt wurde, außen an dem Ofen verloren ging,

und selbst fuͤr die Huͤhnersteige, O, P,

verwendet wurde. Je mehr das Wasser in den lezten Biegungen der Roͤhre

abkuͤhlt, desto lebhafter wird der Umlauf desselben, und folglich auch desto

gleichfoͤrmiger die Waͤrme in allen Roͤhren, die den Ofen

heizen, und in der Luft in dem Ofen selbst seyn. Um den Verlust der Waͤrme so

viel moͤglich zu verhindern, wird der Erwaͤrmer, so wie alle Theile

desselben, die der Luft ausgesezt sind, mit Tuch-Enden umhuͤllt. Auf

diese Weise unterhaͤlt Hr. Bonnemain in seinen

Oefen eine Temperatur, die selten um einen halben Grad Reaumur abweicht, und ist

auch im Stande, diese Temperatur in allen Theilen des Ofens auf jenen Grad zu

erhoͤhen, der zum Ausbruͤten am besten taugt, und diesen Grad von

Waͤrme bestaͤndig zu unterhalten. Lezteres bewirkt er durch seinen Feuerregulator.

Die Wirkung dieses Regulators gruͤndet sich auf die ungleiche Ausdehnung der

Metalle durch die Waͤrme. Eine eiserne Stange, x,

Fig. 11.,

ist unten in eine maͤnnliche Schraube zugeschnitten, die in eine weibliche

Schraube aus Messing, y, paßt, welche in einer bleiernen

Roͤhre eingeschlossen ist, deren oberes Ende sich in einen messingenen Ring,

z, endet.

Die bleierne Roͤhre ist an der Seite einer der Roͤhren, g, in das in dem Erwaͤrmer enthaltene Wasser

getaucht. Da Blei bei derselben Waͤrme sich mehr ausdehnt als Eisen, und die

eiserne Stange in der bleiernen Roͤhre stekt, so wird diese mehr ausgedehnt

als jene. Wenn die Temperatur bis zum gehoͤrigen Grade erhoͤht ist, so

kommt der Ring, z, durch die Verlaͤngerung der

Roͤhre in Beruͤhrung mit dem Fange, a', an

dem kuͤrzeren Ende des gekruͤmmten Hebels, a',

b', d'. Wenn aber die geringste Vermehrung der Hize die Roͤhre noch

mehr verlaͤngert, hebt der Ring, z, den Fang in

die Hoͤhe, und der Arm, d', steigt, weil er weit

laͤnger ist, desto tiefer nieder. Diese Bewegung wird einem im Gleichgewichte

und unter, d', stehenden Hebel, e', in der Naͤhe seiner Achse mitgetheilt, und dieser Hebel, e', theilt seine Bewegung dem Drahte, v, mit, welcher das Register, s, herablaͤßt, und so den Zutritt der Luft zum Feuer entweder

gaͤnzlich aufhebt oder vermindert. Die Verbrennung geschieht also dann

langsamer, und die Temperatur faͤllt folglich um etwas; die bleierne

Roͤhre verkuͤrzt sich, kommt außer Beruͤhrung mit dem Fange des

Hebels, a', b', d', und das Gegengewicht, g, an dem Hebel, e', hebt

das andere Ende in die Hoͤhe, und oͤffnet das Register, s, wodurch die Luft freieren Zugang erhaͤlt, und

die Verbrennung wieder rascher vor sich geht.

Indessen reichte bei dem großen Wechsel der Temperatur der Luft obige Vorrichtung noch nicht

hin, die Temperatur gleichfoͤrmig zu unterhalten. Um dem Einflusse dieses

Wechsels zu begegnen, hat Hr. Bonnemain an dem oberen

Ende der Stange, die die Bleiroͤhre des Regulators haͤlt, einen Zeiger

angebracht, der so vorgerichtet ist, daß er diese Stange dreht, und folglich auch

die Schraube, y, an dem unterm Ende, so daß dadurch die

bleierne Roͤhre gehoben oder gesenkt wird. In lezterem Falle wird der Fang au

dem kuͤrzeren Ende des Hebels, a', b', d', frei,

oͤffnet das Register, und bringt die Temperatur hoͤher, als die

bleierne Roͤhre es nicht erlaubt haben wuͤrde, und diese Temperatur

kann unterhalten werden. Wenn man aber die Stange hebt, indem man den Zeiger auf die

entgegengesezte Seite dreht, so oͤffnet das Register sich weniger, und es

wird eine weit niedrigere Temperatur erzeugt. Es laͤßt sich also auf diese

Weise die Temperatur nach Belieben bestimmen, die man erzeugen will, d.h. die das

Wasser auf seinem Umlaufe durch die Roͤhren des Erwaͤrmers erhalten

soll. In dieser Absicht hat Hr. Bonnemain unter dem

Zeiger ein graduirtes Zifferblatt angebracht, auf welchem die Worte: „mehr Hize“

„weniger Hize“ die Richtung

anzeigen, die man dem Zeiger geben muß, um die eine oder die andere dieser Wirkungen

hervorzubringen.

Hrn. Bonnemain's Erwaͤrmer kann, mit

Abaͤnderungen, in Treibhaͤusern zur Erwaͤrmung der Treibbeete,

um fruͤhe und spaͤte Spargel, Erbsen, Gurken, Melonen etc. zu

erzeugen, verwendet werden, woruͤber man bereits Beweise gelungener Versuche

im botanischen Garten zu Paris (Jardin du Roi) sah. Auch

in Orangerien, zum Beheizen der Zimmer, und vorzuͤglich in Stuben, wo es sich

um Unterhaltung der Alkohol- und Essiggaͤhrung handelt, wo

Candiszuker, Weinstein etc. krystallisirt wird, ist er sehr nuͤzlich.

Um Huͤhner in dem bereits beschriebenen Ofen auszubruͤten, wird Feuer

in dem Erwaͤrmer angezuͤndet, und mittelst des Regulators die

Bruͤtwaͤrme hervorgerufen. Man legt nun die Eier auf die Stellen, M, M, Fig. 10., die unter den

Roͤhrenreihen hinlaufen. Es ist gut, wenn man am ersten Tage nicht mehr als

den zwanzigsten Theil der Stellen mit Eiern belegt, und 20 Tage lang taͤglich

ein Zwanzigstel zusezt, so daß am 21sten Tage der groͤßte Theil der am ersten

Tage eingelegten Eier ausgebruͤtet seyn wird, und man auf diese Weise

taͤglich beinahe dieselbe Zahl von jungen Huͤhnern erhaͤlt: man

kann sich indessen hier nach Beduͤrfniß und Jahreszeit richten.

Waͤhrend der ersten Tage des Bebruͤtens, dieses mag kuͤnstlich

oder natuͤrlich geschehen, verduͤnstet der groͤßte Theil des in

dem Eie enthaltenen Wassers durch die Schale, und wird durch etwas Luft ersezt, die dem Thiere zum

Athemholen nothwendig ist.Weiß Hr. Bonnemain mit Gewißheit, daß die

Huͤhner im Eie athmen, oder geht es ihm wie den Portugiesen, die da

glauben, daß Maria und Jesus schon im Mutterleibe sprachen, also auch

athmeten, und zwei große Folianten (die diksten Baͤnde der mageren

portugiesischen Literatur) mit den Gespraͤchen fuͤllten, die

diese heiligsten Personen schon im Mutterleibe fuͤhrten? A. d. U. Da nun die Luft, die die Eier in der Bruͤtstube umgibt, bei dieser

Temperatur entweder sehr troken oder nur wenig feucht ist, so wuͤrde das

junge Thier im Eie dadurch sehr leiden, und am Ende zu Grunde gehen durch diese

Trokenheit. Der waͤsserige Dunst, den die alten Voͤgel waͤhrend

des Bruͤtens von sich geben, beugt diesem Nachtheile zum Theile vor, reicht

aber bei trokener Witterung kaum hin: die Hennen scheinen dieß zu fuͤhlen,

und deken bei trokener Witterung die Eier mit Erde zu.

Beim kuͤnstlichen Ausbruͤten stellt man Wasser in flachen

Schuͤsseln, N, N, auf die Stellen, um die Luft

immer feucht zu halten.

Die ausgebruͤteten Huͤhnchen kommen aus dem Ofen in die Steige, O, P, wo sie mit Hirse gefuͤttert werden. Man

bringt diejenigen, die an einem und demselben Tage ausgefallen sind, immer in einer

eigenen Abtheilung zusammen, um sie gehoͤrig nach dem Alter zu

fuͤttern.

Die Vortheile des kuͤnstlichen Ausbruͤtens der Huͤhner oder der

Huͤhnermanufactur sind nicht zu berechnen.Es ist fuͤrwahr unbegreiflich, daß das kuͤnstliche

Bebruͤten der Eier, das die Aegypter schon zu den Zeiten Herodot's fabrikmaͤßig betrieben, bisher

von keinem Volke nachgeahmt wurde. Da dieses Gewerbe in Aegypten die

Beschaͤftigung der gemeinsten Leute war und noch ist, so scheint es

doch wahrlich keine Hexerei zu seyn. Man tadelt vergebens unseren Himmel;

denn jeder Heizer kann bei uns ein Zimmer auch bei den

gewoͤhnlichsten Oefen so heizen, daß das Thermometer in demselben

kaum Differenzen von 2 Graden gibt. Es gehoͤrte nur einige

Aufmerksamkeit dazu, und die Sache wuͤrde, auch mit einer weit

einfachere Vorrichtung als die des Hrn. Bonnemain, sicher gelingen, wenn man sich ernsthaft damit

beschaͤftigen wollte. Man wird es vielleicht einst bei uns versuchen,

wenn das Brennholz bei uns so theuer seyn wird, als in Aegypten, wo man es

nach dem Lothe kauft. A. d. U.

Tafeln