| Titel: | Ueber künstliche Erzeugung der Kälte. Von Richard Walker, Esq., zu Oxford. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. LII., S. 204 |

| Download: | XML |

LII.

Ueber kuͤnstliche Erzeugung der

Kaͤlte. Von Richard

Walker, Esq., zu Oxford.

Aus dem Philosophical-Magazine. Juni 1826. S.

105.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Walker, uͤber kuͤnstliche Erzeugung der

Kaͤlte.

Es sind nun ein und zwanzig Jahre, seit meine Entdekungen

uͤber kuͤnstliche Erzeugung der Kaͤlte, (artificial production of cold) in den Philosophical

Transactions for the year 1787 und in mehreren folgenden Baͤnden

derselben zuerst erschienen sind. Mit Umgehung alles dessen, was zeither

daruͤber herausgegeben wurde, will ich hier nur als eine Art Anhanges,

einiger Kleinigkeiten erwaͤhnen, die ich bereits vor mehreren Jahren habe

herausgeben wollen und herausgegeben haͤtte, wenn nicht Amtsgeschaͤfte

meine Aufmerksamkeit zu sehr in Anspruch genommen haͤtten.

Bald nach Erscheinung meiner oben erwaͤhnten Entdekungen erhielt ich von

angesehenen Personen verschiedene Vorschlage in Hinsicht auf practische Anwendung

derselben in unserem Lande. Ich antwortete auf dieselben mit der Erklaͤrung,

daß, wo immer natuͤrliches Eis zu bekommen ist, und aufbewahrt werden kann,

dieses kuͤnstliche Mittel uͤberfluͤssig macht. Es ist wahr; ich

hatte mein Auge in Hinsicht auf practische Anwendung derselben auf heiße

Laͤnder, auf das tropische Klima geworfen, und kaum waren meine Versuche

oͤffentlich bekannt gemacht, als Dr.

Moseley in seiner Abhandlung uͤber die Krankheiten

der Tropenlaͤnder (Treatise on the disèases of

tropical climates) einen derselben ergriff, und ihn als eine

schaͤzbare Entdekung, sowohl in medicinischer Hinsicht, als auch als

Schwelgerei, dringend empfahl.

Ich habe, aus verschiedenen Ursachen, die Absicht aufgegeben, meine Entdekungen, von

meiner Seite, zu irgend einem solchen Zweke anzuwenden, indessen aber in meinen

eigenen Mittheilungen Sorge getragen zu zeigen, daß sie zu solchen Anwendungen

vollkommen und im weitesten Umfange hinreichen, so wie ich auch die, nach meiner

Ansicht, beste Methode angab, wie man sie in heißen Laͤndern zu

benuͤzen hat.

Ich hoͤrte vor einigen Jahren in einer Fabrik, in welcher man Gefrornes mit

und ohne Eis macht, und auch die hierzu noͤthigen Apparate verkauft; dieß

veranlaßte mich dieselbe zu besuchen. Ich untersuchte den Apparat, und fand ihn zu

diesem Zweke vollkommen geeignet, so wie auch das sogenannte Eispulver (freezing powder), an welchem ich alsogleich die

schwaͤchste unter allen meinen Compositionen erkannte, die aber den Vortheil

gewaͤhrt, daß man sie leicht zuruͤkerhalten, und wiederholt mit

derselben guten Wirkung wieder anwenden kann. Dieses Pulver war naͤmlich,

sowohl dem Geschmake als dem Ansehen nach, Salmiak mit Salpeter, den man immer

wieder nach seiner Anwendung herstellen und neuerdings benuͤzen konnte. Ich

habe mir Anfangs alle Muͤhe gegeben, die Staͤrke dieses Pulvers durch

ein drittes Ingrediens zu erhoͤhen, welches gleichfalls die Eigenschaft

besizt, durch bloßes Abrauchen bis zur Trokenheit neuerdings verwendet werden zu

koͤnnen: allein es war vergebens. Dieses Pulver besteht, wie ich in meinen

Abhandlungen angegeben habe, aus gleichen Theilen Salmiak und Salpeter. Ich habe zur

Probe dasselbe zwoͤlf Mahl angewendet, und zwoͤlf Mahl wieder bis zur

Trokenheit abgeraucht, ohne daß es, wie ich bereits meldete, auch nur im Mindesten

in seiner Wirkung schwaͤcher geworden waͤre.

Es waͤre uͤberfluͤssig, den so eben erwaͤhnten Apparat zu

beschreiben, und die Art, denselben zu gebrauchen, und die Grundsaͤze, auf welchen er beruht,

anzugeben, da Alles dieses im Folgenden enthalten ist.Die oben erwaͤhnte Fabrik ist N. 41,

New-Bridge-Street, Blackfriars, London, (late Patterson's) now Armstrony's, A. d. O.

Es ereignete sich hier (zu Oxford) ein Umstand, der mein Verfahren in Hinsicht auf

practische Anwendbarkeit auf die Probe stellte. Ein Zukerbaͤker, der zu

gehoͤriger Zeit sich nicht mit natuͤrlichem Eise versehen konnte,

ersuchte mich um meinen Beistand. Ich sagte ihm, daß, im Großen, (wie ich auch in

meinen Abhandlungen erwaͤhnte) es am Besten ist, wenn man zwar das Wasser in

Eis verwandelt, und dann dieses Eis auf die gewoͤhnliche Weise zur Bereitung

des Gefrornen verwendet. Man verfertigte also einen großen Apparat von einer etwas

laͤnglichen Form aus Zinn (das noch besser dient, wenn es in Holz gefaßt

ist); die Canale, aus welchen er bestand, wurden so angelegt, daß das Wasser,

welches frieren sollte, der Mischung, welche Eis bildet, von beiden Seiten ausgesezt

war. Dieser Apparat wurde, nachdem Alles gehoͤrig vorgerichtet war, die Nacht

uͤber in einen kalten Keller gestellt, und fruͤhe am Morgen, (die

Temperatur war am Tage uͤber im Schatten uͤber 80° F. (21,33

R.) wurde das bei der Nacht gebildete Eis, das mehrere Pfunde betrug, gesammelt.

Dieses Eis, das so rein und durchsichtig war, wie das schoͤnste Flintglas,

wurde, wie gewoͤhnlich und mit dem bei Zukerbaͤkern

gewoͤhnlichen Apparate, zur Bereitung des Gefrornen angewendet, und mit dem

Frierpulver gemengt, das, auf heißen eisernen Platten abgedampft, immer wieder zu

wiederholtem Gebrauche tauglich hergestellt wurde.

Ich will nun zu dem Zweke meines gegenwaͤrtigen Aufsazes unmittelber

uͤbergehen, naͤmlich, zu der, nach meiner Ansicht, besten Methode und

zu dem bequemsten Apparate im Sommer sich seinen Wein zu kuͤhlen, und in

kleineren Mengen zum Hausgebrauche Gefrornes zu bereiten, ja selbst zum

oͤffentlichen oder Privatversuche geringere Quantitaͤten Wassers in

Eis zu verwandeln.

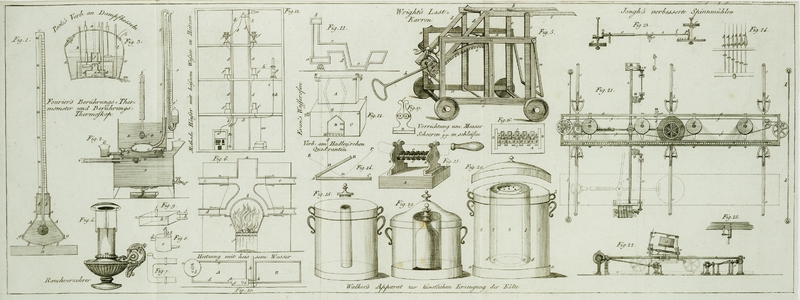

In den beigefuͤgten Zeichnungen sieht man im verjuͤngten Maßstabe,

jedoch im genauestem Verhaͤltnisse, jeden dieser Frier-Apparate, und

noch den Bau und die Form des Apparates zum Kuͤhlen des Weines.

Fig. 18 ist

ein Apparat um Wasser in geringer Menge in dem heißesten Wetter in Eis zu

verwandeln. Das Gefaͤß zur Aufnahme der Friermischung ist drei und einen

halben Zoll weit, und eben so hoch. Die Roͤhre zur Aufnahme des Wassers,

welches man frieren lassen will, ist fuͤnf Achtel Zoll weit, und reicht, wie

man in der Figur sieht,

beinahe bis auf den Boden des Gefaͤßes. Ein Rand ohne Boden, oder ein Ring,

ist gleichsam eine Fortsezung des Gefaͤßes, und isolirt dasselbe von dem

Tische, auf welchem er steht. Der Apparat selbst besteht aus zwei Theilen:

naͤmlich aus einem Gefaͤße zur Aufnahme der Friermischung, und aus dem

Dekel, der mit der Roͤhre Ein Stuͤk bildet, und genau auf dasselbe

Paßt. Die Zeichnung stellt dieß genau dar. Nachdem das Wasser gefroren ist, wird,

wenn man den Dekel abnimmt und die Roͤhre abwischt, das Eis durch die

Waͤrme sich abloͤsen, und, wenn man die Roͤhre umkehrt,

herausfallen.

Das Abgehen oder Aufthauen des Reifes, der sich außen an dem Gefaͤße bildet,

und demselben ein sonderbares Ansehen gewahrt, zeigt, daß das Wasser gefroren und

der Frierproceß vollendet ist.

Fig. 19

besteht aus einem Apparate aus Einem Stuͤke: naͤmlich aus einem

Gefaͤße zur Aufnahme der kuͤhlenden Fluͤssigkeit, und aus einer

Kanne (wenn ich sie so nennen darf) zur Aufnahme der Flasche. Die Kanne ragt mit

ihrem oberen Ende etwas uͤber das Gefaͤß empor, aus einem Grunde, der

sich von selbst ergibt. Der Dekel muß sich leicht abheben lassen, ist aber, in der

Zeichnung, als aufgesezt dargestellt. Auch dieser Apparat ist, wie der vorige, unten

mit einem Ringe versehen, damit er vom Tische isolirt wird. Es wird gut seyn, wenn

man ein Paar solcher Apparate besizt.

Fig. 20 ist

der Apparat zur Bereitung des Gefrornen, in welchem die Friermischung auf beide

Seiten des Gefaͤßes wirken muß, welches die Mischung zum Gefrornen

enthaͤlt, indem man auf diese Weise sich leichter und wohlfeiler arbeitet. Er

ist nicht so einfach, obschon er nur aus zwei Theilen besteht: naͤmlich, aus

einem Gefaͤße zur Aufnahme der Friermischung, und aus einem Dekel, an welchem

in Einem Stuͤke (statt der Roͤhre oder der Kanne, wie in Fig. 18) eine

concentrische ringfoͤrmige Hoͤhlung oder Kammer angebracht ist, in

welche die Composition zu dem Gefrornen kommt. Diese Hoͤhlung bildet einen

Kreis innerhalb des Gefaͤßes selbst, ist oben offen, wie die Figur zeigt, und

am Boden geschlossen, und reicht beinahe (wie die Roͤhre in Fig. 18) bis auf den

Boden des aͤußeren Gefaͤßes. Dieses zweite Stuͤk paßt genau,

wie die Figur zeigt, und wie auch Fig. 18 weiset,

uͤber das Gefaͤß, welches die Friermischung enthaͤlt. Die

Verhaͤltnisse der Theile, wenn der Apparat zusammengesezt ist, sind folgende:

Der aͤußere Raum betraͤgt zwei Theile in der Weite rings umher in der

Runde; der mittlere, oder derjenige, in welchem das Gefrorne sich befindet. Einen

Theil, und der innerste drei Theile in der Weite: dieß kann als allgemeiner Maßstab

der Verhaͤltnisse dieses Apparates dienen, er mag was immer fuͤr eine Groͤße

haben. An meinem eigenen kraͤftigen Apparate sind diese Verhaͤltnisse

in Zahlen ausgedruͤkt, folgende: fuͤr den ersten Raum: zehn Achtel

Zoll Weite (Ein Zoll und Ein Viertel); fuͤr den zweiten: fuͤnf Achtel

Zoll; fuͤr den dritten: fuͤnfzehn Achtel Zoll, oder lieber zwei Zoll,

so daß der ganze Apparat etwas uͤber fuͤnf Zoll und einen halben weit

ist. Das Gefaͤß ist eben so hoch als weit, und hat einen unten

hervorstehenden Rand, wodurch es von dem Tische isolirt wird. Man wird in der Figur

sieben Loͤcher oder kleine Oeffnungen in dem Mittelstuͤke dieses

Dekels wahrnehmen, (wovon Eines in der Mitte, die anderen rings um dasselbe), welche

gerade hinreichen, um die Luft entweichen zu lassen, damit die Friermischung in der

Mitte des Gefaͤßes anfestigen kann. Dieser Apparat ist oben etwas

gewoͤlbt oder convex, und jener Theil, in welchem die Loͤcher sich

befinden, ist ringsumher mit einem kleinen Ringe eingefaßt, um jedes

zufaͤllige Ueberlaufen der Friermischung in jenen Theil, welcher das Gefrorne

enthaͤlt, zu verhindern. Ueberdieß ist, wie die Figur zeigt, dieser Apparat

noch mit einem aͤußeren convexen Dekel versehen, der jenem in Fig. 19 aͤhnlich,

aber weniger convex ist. Ehe man den Apparat anwendet, wird es gut seyn, wenn man

die Menge Fluͤssigkeit genau bestimmt, die derselbe zu halten vermag, und die

Hoͤhe, bis zu welcher dieselbe hinansteigt. Ebenso muß das Verhaͤltniß

der Ingredienzien, um eine gewisse Menge in Maßtheilen zu geben, bekannt seyn. So

sind, wenn die drei Salze gebraucht werden (die ich jedem Privaten empfehle, und

deren ich mich selbst bediene, weil sie weit kraͤftiger wirken, als wenn man

nur zwei allein nimmt, obschon man sie nicht wieder zu weiterem Gebrauche

benuͤzen kann) fuͤr jede Pinte aͤlteren oder kleineren Maßes 12

Loth Salmiak und Salpeter (von jedem gleiche Gewichttheile und fein

gepuͤlvert) und 9 Loth Glaubersalz in wasserhellen trokenen Krystallen, fein

gepuͤlvert und vor dem Zutritte der Luft in einem besonderen Gehaͤuse

aufbewahrt, und 20 Loth Wasser, oder so viel Wasser, als mit oberen Ingredienzien

gerade eine Pinte gibt, nothwendig. Alles dieses muß nun genau und schnell

eingeruͤhrt werden, ehe man jenen Theil des Apparates einsezt, in welchem der

Artikel, der frieren soll, enthalten ist, und zuweilen auch noch nachher, bis

endlich der Zwek erreicht ist, wobei jedoch so viel moͤglich aller

zufaͤllige Zutritt von Waͤrme vermieden werden muß. Eine Friermischung

aus Salmiak Salpeter, beide in einer Temperatur von 50° „(F., +

8°R.)“, auf welche Temperatur sie sich ungefaͤhr durch

Brunnenwasser bringen lassen, wenn man vorher einige Zeit an dem Brunnen gepumpt

hat, bringt eine Verminderung der Temperatur von 50° „(F., +

8° R.)“ bis auf 22° „(F., – 24

R.)“ unter den Eispunct hervor, und mit zugeseztem Glaubersalz, unter

28° „(F., beinahe – 27° R.)“ Die

Zukerbaͤker finden eine Kaͤlte von 12 oder 15° „(F.,

– 19,56 R. oder – 20,9 R.)“ unter dem Eispuncte zu

ihrem Zweke hinreichend; man muß aber bedenken, daß die Kaͤlte, welche von

Salzen, die in Wasser aufgeloͤst werden, erzeugt wird, nicht so dauerhaft

ist, als Kaͤlte von Salz und Eis. Die Dauer der erkuͤhlenden Kraft bei

obigen Mischungen verhalt sich wie die Groͤße und Dike des Apparates. Auf die

Weise, wie der Zukerbaͤker arbeitet, behielt die Mischung in dem Apparate

ihre Frierkraft bis zum naͤchsten Morgen; mein Verfahren bei sehr heißem

Wetter ist aber folgendes: ich stelle das Gefaͤß, welches die gepulverten

Salze enthaͤlt, in das kaͤlteste Brunnenwasser, das ich erhalten kann.

Bei gewoͤhnlicher Witterung ist indessen diese Vorsicht nicht noͤthig,

und es ist genug, wenn man mir kaltes Wasser zugießt. Es wird gut seyn, wenn man

noch eine zweite Dosis der obigen Ingredienzien in Bereitschaft haͤlt, um die

Kaͤlte durch Erneuerung der Mischung laͤnger zu unterhalten. Die

Zeichnungen sind nach meinen eigenen Apparaten gemacht; sie sind, weil ich kein

besseres Material hier in meiner Stadt fand, aus Zinn, und außen gruͤn

lakirt. Der oben erwaͤhnte Zukerbaͤker trug einen Zentner von jedem

der obigen Artikel Salmiak naͤmlich und Salpeter auf ein Mahl ein; ersterer

kostete das Pfund Einen Schilling (36 kr.), der Salpeter vier Pence (12 kr.), was

also in der Mischung das Pfund zu acht Pence (24 kr.) gab. Glaubersalz kostet im

Großen ungefaͤhr zwei Pence (6 kr.) das Pfund, einzeln 4 Pence (12 kr.)

Obiger Apparat kann zur Haͤlfte oder zu drei Vierteln gefuͤllt seyn,

wobei aber in jedem Falle darauf zu sehen ist, daß der Artikel, welcher frieren

soll, immer mit seiner Oberflaͤche etwas unter die Oberflaͤche der

Friermischung kommt.

Um Wein einzufuͤhlen, reicht sehr kaltes Wasser eines Brunnens hin; man kann

jedoch etwas von dem kuͤhlenden Pulver dem Wasser Zusezen.

Der Zusaz von Glaubersalz vermehrt die Dichtigkeit der Mischung, die dann, wenn ich

mich so ausdruͤken darf, ein besserer Kaͤlteleiter wird, und

uͤberdieß noch dieselbe Temperatur eine laͤngere Zeit uͤber

behaͤlt. Es ist daher immer besser, von den Salzen etwas mehr, als etwas

weniger zu nehmen. Es ist offenbar, daß derjenige Theil, welcher den Gegenstand

enthaͤlt, der frieren soll, so duͤnn seyn muß, als moͤglich,

dafuͤr muß aber jeder aͤußere Theil des Apparates sehr dik seyn.

Man wird vielleicht diesen Aufsaz zu weitlaͤuftig finden, wenn man ihn bloß

oberflaͤchlich liest; wenn man aber das Gelesene in Anwendung bringen will,

wird man finden, daß die scheinbaren Kleinigkeiten wesentlich sind, und bei einiger

Aufmerksamkeit und Uebung wird man bald mit diesen Mitteln vertraut werden, und

dieselben leicht anwendbar finden. Ich habe mich bemuͤht, alle Vortheile hier

zu vereinigen, die der Gegenstand erlaubt. Da dieser Aufsaz „aus der

Quelle selbst“ kommt, so wird er vielleicht manchem Leser nicht

unangenehm seyn.So weitlaͤufig dieser Aufsaz des beruͤhmten Experimentators

uͤber Kaͤlte auch seyn oder scheinen mag, so scheint uns doch

die Beschreibung des Apparates Fig. 20

fuͤr unsere Leser nicht deutlich, und selbst die Figur ist es nicht.

Wir nennen in Deutschland das Ding, was eines Dekels bedarf, wenn es nicht

oben offen stehen soll, nicht einen Dekel (a

cover), sondern einen Aufsaz. Die Dekel uͤber den Dekeln,

die Barrete unter den Huͤten, sind allerdings an der

Universitaͤt zu Oxford zu Hause; in Deutschland aber bisher nur an

Einer Universitaͤt. Wir haben die Figur 20 mit

Buchstaben versehen, um sie unseren Lesern verstaͤndlich zu machen.

a, a, a, a, ist das aͤußere

Gefaͤß. b, b, ist der auf dasselbe genau

passende Aufsaz, in dessen Mitte ein, oben bei c,

c offener Cylinder, c, c, d, d,

eingeloͤthet ist, welcher unten mit einem nach innen hervorstehenden

Rande, d, e, d, e, versehen ist. Auf die Kante

dieses Randes, e, e, wird ein zweiter Cylinder

geloͤthet, e, e, f, f, welcher unten bei

e, e, offen, oben aber bei f, f, mittelst einer mit 7 Loͤchern

versehenen Platte geschlossen ist. Nun wird der Blechschmied oder Zinngießer

begreifen, daß der nach innen stehende Rand d, e, d,

e, des Cylinders c, c, d, d, eigentlich

der Boden des Cylinders, c, c, d, d, ist, in

welchen die Masse, die das Gefrorne liefern soll, gegossen wird, und daß

der, unten bei, e, e, offene Cylinder, e, e, f, f, einen Theil der Friermasse in dem

Gefaͤße, a, a, b, b, aufnehmen, und so

das Gefrorne zwischen zwei Kaͤlten (im Gegensaze von zwischen zwei

Feuern, wie man gewoͤhnlich sagt) bringen kann. A. d. Ueb.

Tafeln