| Titel: | Neue Maschine, um Kraft zu gewinnen, auf welche Graf Adolph Eugen de Rosen, Princes Street, Cavendish Square, Middlesex, in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden sich am 1. August 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. LXII., S. 241 |

| Download: | XML |

LXII.

Neue Maschine, um Kraft zu gewinnen, auf welche

Graf Adolph Eugen de Rosen,

Princes Street, Cavendish Square, Middlesex, in Folge einer Mittheilung eines im

Auslande wohnenden Fremden sich am 1. August

1826 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Junius 1828. S.

156.

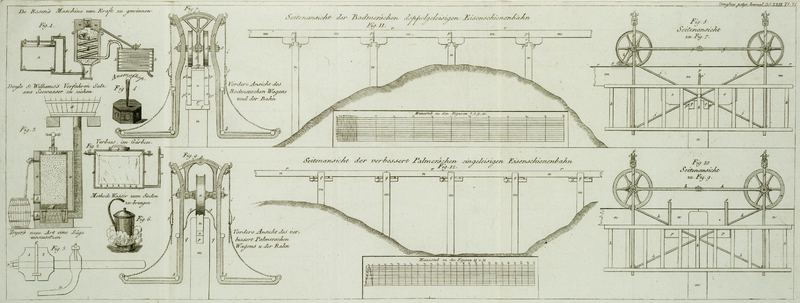

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

[Neue Maschine, um Kraft zu gewinnen.]

Der Zwek dieser Maschine ist Luft zu erhizen, welche dann in

Folge ihrer Expansionskraft einen Staͤmpel eben so treiben soll, wie der

Dampf in einer Dampfmaschine den Staͤmpel treibt; dieser Apparat kann auch

zur Erhizung des Wassers und Dampferzeugung aus demselben verwendet werden.

Fig. 1. ist

ein Durchschnitt dieses Apparates, in welchem, a, ein

walzenfoͤrmiges Gefaͤß ist, das als Geblaͤse dient, und in

welchem, b, ein Staͤmpel ist, der auf irgend eine

bequeme Weise bewegt werden kann. Dieses Gefaͤß hat zwei Klappen, welche sich

nach einwaͤrts bewegen, c, c, und die Luft in

dasselbe eindringen lassen. d, d, d, ist eine

Roͤhre, die sowohl uͤber als unter dem Staͤmpel aus dem

Gefaͤße, a, ausleitet, und deren

Muͤndungen mit Klappen versehen sind, die sich nach auswaͤrts

oͤffnen, e, e. Das andere Ende der Roͤhre,

d, steht mit dem Ofen, f,

f, unter dem Roste des Feuerherdes in Verbindung.

Der Ofen ist ein walzenfoͤrmiges Gefaͤß von einem Mantel umgeben zur

Vermeidung der strahlenden Hize: der untere Theil desselben ist bei, g, verengt, wo die Aschengrube ist, und unten luftdicht

geschlossen. Die schlangenfoͤrmige Roͤhre, h,

h, windet sich in dem Inneren des Ofens umher, und ist also in Flammen

eingehuͤllt. Das Brennmaterial wird durch eine Buͤchse, i, oben eingeschuͤttet, und hat zwei Schieber, um

die Kohlen nur in geringen Mengen nachfallen zu lassen.

Wenn nun der Staͤmpel, b, des Geblaͤses,

a, auf und nieder geschoben wird, gelangt die Luft

in das Gefaͤß, a, abwechselnd durch eine der

Klappen, c, c, d.h. sie tritt bei jener Klappe ein, von

welcher der Staͤmpel zuruͤk weicht, und wird zugleich an dem Ende des

Gefaͤßes, dem der Staͤmpel sich naͤhert, durch eine der

Klappen, e, e, und durch die Roͤhre, d, ausgetrieben, und durch diese Roͤhre in den Ofen unter dem Roste

eingeblasen.

Die obere Oeffnung der Roͤhre, h, hat eine

trompetenfoͤrmige Muͤndung, und steht beinahe in der Mitte des Ofens,

und der heiße Luftstrom, der auf die oben beschriebene Weise durch das Feuer hinauf

fuhr, tritt in seinem erhizten Zustande in diese Roͤhre, durchlaͤuft

dieselbe, wird in ihr noch mehr erhizt, und tritt an dem entgegengesezten Ende

derselben aus dem Ofen.

Die so erhizte Luft kann nun, als elastischer Koͤrper, einen Staͤmpel

in einem Cylinder eben so gut treiben, wie der Dampf in einer gewoͤhnlichen

Dampfmaschine, oder kann, wie in der Figur, in einen geschlossenen Kasten getrieben

und dort zur Dampferzeugung verwendet werden.

Dieser Kasten, k, k, kann aus Gußeisen, oder aus irgend

einem anderen brauchbaren Materiale verfertigt werden. Er hat in der Mitte eine

Menge von Buͤhnen, die ihn beinahe ganz durchschneiden, und oben eine Kammer,

l, welche durch die Roͤhre, m, mit Wasser versehen wird, das in einem oben auf dem

Kessel angebrachten Behaͤlter, n, n, steht.

Nachdem die Kammer, l, auf diese Weise gefuͤllt

wurde, wird das Wasser mittelst einer Pumpe in kleinen Quantitaͤten in den

Kasten, k, getrieben, wo es auf die obere Buͤhne

faͤllt, und von dieser nach und nach auf die unteren Buͤhnen

hinabtraͤufelt, und durch die heiße Luft in Dampf verwandelt wird, welcher

durch die am Boden des Kastens befindliche Roͤhre, p, zum Treiben einer Dampfmaschine oder zu irgend einem anderen Zweke

ausgeleitet werden kann.Wir zweifeln sehr, daß die heiße Luft je eine Maschine treiben wird, und

wundern uns, wie das London Journal dieses

Patent ohne alle Bemerkung in die Welt schiken konnte. A. d. U.

Tafeln