| Titel: | Gewisse Verbesserungen an Abtritten, worauf Joh. Snelson Shenton, Glaser und Bleiröhren-Verfertiger zu Husbands Bosworth, Leicestershire, sich am 12. Juli 1827 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. LXXIII., S. 263 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Gewisse Verbesserungen an Abtritten, worauf

Joh. Snelson Shenton,

Glaser und Bleiroͤhren-Verfertiger zu Husbands Bosworth, Leicestershire,

sich am 12. Juli 1827 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai 1828. S.

84.

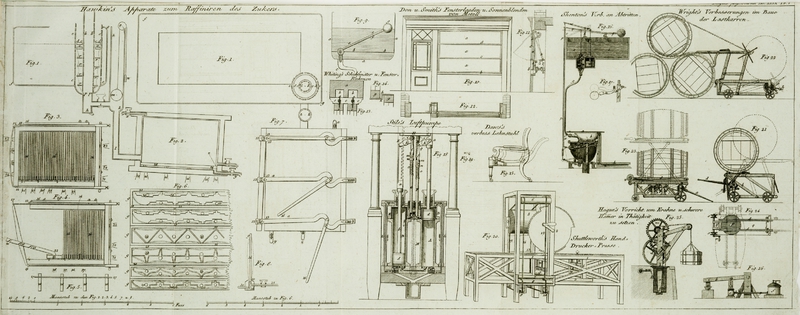

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Shenton's Verbesserungen an Abtritten.

Diese Verbesserungen bestehen in einer Vorrichtung, wodurch

die Klappen eines Abtrittes sich offnen und schließen, so wie die Person sich auf

denselben sezt und von demselben aufsteht; sie bilden also einen sich selbst

reinigenden Abtritt, d.h., der Unrath wird aus dem Beken hinausgeschafft, sobald

irgend Jemand auf dem Abtritte war, und eine zur Verhuͤtung von allem

Gestanke hinlaͤngliche Menge Wassers wird in das Beken eingelassen und in

demselben erhalten, ohne daß man wie bei den uͤbrigen „(bisher nur

in England)“ gewoͤhnlichen Abtritten erst einen Griff oder

einen Hebel zu ziehen braucht. Auf diese Weise bleibt also das Beken immer rein, und

das in dem unteren Theile desselben enthaltene Wasser verhindert alles Aufsteigen

uͤbler Geruͤche aus dem darunter befindlichen Schlauche.

Fig. 16.

zeigt die Einrichtung dieses verbesserten Abtrittes. a,

ist der Siz desselben mit weggenommenem Seitenbrette, damit man den darunter

angebrachten Mechanismus deutlich sieht. b, ist das

Beken, unten, wie gewoͤhnlich, mit einer Pfanne, mit einem Teller oder mit

einer Klappe versehen. c, ist das Gefaͤß, in

welches der Unrath aus dem Beken, b, kommt, und, d, ist die Roͤhre, durch welche derselbe in den

Schlauch faͤllt, e, ist der

Wasserbehaͤlter (im Durchschnitte), welcher irgendwo uͤber dem

Abtritte angebracht ist. Das Wasser laͤuft durch die Dienstbuͤchse,

f, und durch die Roͤhre, g, in das Beken.

Wenn nun Jemand auf das Brett, h, tritt, oder sich auf

dem Size, a, niedersezt, so wird die rechtwinkelige

Stange, i, i, niedergedruͤkt, indem sie sowohl an

dem Size, a, als an dem Fußbrette, h, befestigt ist. Da diese Stange, i, i, aber zugleich mittelst eines Gewindes mit dem

kuͤrzeren Arme des Hebels, k, in Verbindung

steht, so wird sie den laͤngeren Arm des Hebels, k, durch ihr Herabsteigen in die Hoͤhe heben, indem dieser Hebel

sich um, l, als um seinen Stuͤzpunct dreht, und dadurch folgendes

Spiel in dem Mechanismus dieses Abtrittes erzeugen.

Durch das Aufsteigen des laͤngeren Armes des Hebels, k, wird die Stange, l, gehoben, welche eine

kleine Klinke, m, fuͤhrt. Das untere Ende dieser

Klinke wird dadurch, daß die Stange, l, gehoben wird,

gleichfalls gehoben, und wirkt dadurch auf das Ende oder den Schnabel des Hebels,

n, der sich um den Stuͤzpunct, 2, dreht;

diese Bewegung ist nur eine vorbereitende Bewegung, um die Pfanne oder die Klappe

unten an dem Beken zu oͤffnen, wenn der Hebel, k,

mit der Stange, l, wieder niedersteigt. Man sieht diesen

Mechanismus in einem groͤßeren Maßstabe in Fig. 17.

Das Erste, was durch das Niedersinken des Sizes, a, und

des Fußbrettes, h, geschieht, wenn irgend Jemand darauf

sizt oder steht, ist, daß Wasser aus dem Behaͤlter, e, in die Buͤchse, f, laͤuft,

und zwar auf folgende Weise. Wenn die Stange, i, i, mit

dem Size und mit dem Fußbrette niedersteigt, so hebt sie den laͤngeren Arm

des Hebels, k, auf die bereits beschriebene Weise.

Dieser laͤngere Arm ist aber mittelst einer Kette mit dem Ende des Hebels,

o, verbunden (der sich um den Stuͤzpunct, 3,

dreht) und hebt dieses Ende, o, in die Hoͤhe,

druͤkt also das gegenuͤberstehende Ende nieder, und zieht folglich die

Stange oder den Draht, p, an dem laͤngeren

Hebelarme des Hebels, g, der sich um den

Stuͤzpunct, 4, uͤber dem Wasserbehaͤlter dreht, zugleich mit

diesem Arme nieder.

Ungefaͤhr in der Mitte des laͤngeren Armes dieses Hebels, g, ist eine Kette oder ein Draht angebracht, woran die

Klappe, r, und die an diese durch Ringe

eingehaͤngte Klappe, s, in der

Dienstbuͤchse, f, haͤngt. So wie also der

laͤngere Arm des Hebels, g, niedersteigt,

faͤllt die Klappe, r, oͤffnet die obere

Oeffnung der Buͤchse, und laͤßt das Wasser aus dem Behaͤlter in

die Dienstbuͤchse fließen. Indessen ruht die Klappe, s, auf dem Boden dieser Buͤchse, schließt die untere Oeffnung

derselben, und hindert das Wasser in die Roͤhre, g, abzufließen.

Das auf diese Weise in die Buͤchse, f,

eingelassene Wasser fließt aber auch in die Schwimmbuͤchse, t, in welcher der Schwimmer, u, ein leeres hohles Gefaͤß in die Hoͤhe steigt. Dieser

Schwimmer steht mittelst eines Drahtes oder einer Stange mit dem Hebel, w, in Verbindung, der sich auf dem Stuͤzpuncte,

s, dreht und hebt, so wie er empor steigt, den

kuͤrzeren Arm des Hebels, w, und der

laͤngere Arm desselben, der an seinem gegenuͤberstehenden Ende eine

Stange oder einen Draht, k, fuͤhrt, welche zu

einem Hebel, y, hinablaͤuft, der sich um den

Stuͤzpunct, 6, dreht, wird auf diese Weise durch das Aufsteigen des

Schwimmers niedergedruͤkt.

Nachdem nun beide Buͤchsen mit Wasser gefuͤllt sind, bleibt dieses in

denselben zum Abflusse durch die Roͤhre g, so

lang in Bereitschaft um das Beken zu reinigen, bis die Person von dem Size aufsteht,

indem so lang bis dieses geschieht, alle Theile dieses Mechanismus in Ruhe und in

der durch Puncte angedeuteten Lage bleiben.

So wie die Person von dem Size, a, aufsteht, und von dem

Fußbrette, h, abtritt, wird die gekruͤmmte

Stange, i, i, alsogleich durch die Schwere des Gewichtes

an dem Ende des laͤngeren Hebelarmes, k, in die

Hoͤhe geworfen. Der Hebel, o, kann, auf diese

Weise, in seine vorige Lage treten, und die Stange, p,

heben, welche, indem sie dem laͤngeren Arme des Hebels, q, wieder erlaubt in die Hoͤhe zu steigen, auch

die Klappen, r, und, s, in

die Hohe zieht, wo dann erstere den Behaͤlter und die obere Oeffnung in der

Buͤchse, f, schließt, so daß kein Wasser in

dieselbe mehr einfließen kann, leztere aber dasselbe aus der Buͤchse, f, und auch aus der Schwimmbuͤchse durch die

Roͤhre, g, in das Beken, b, abfließen laͤßt. Zugleich bringt aber auch das Niedersteigen des

laͤngeren Armes des Hebels, k, die Stange, t, nieder, und das untere Ende der Klinke, m, welches mit dieser Stange verbunden ist,

druͤkt auf den Schnabel des Hebels, n, (wie man

in Fig. 17.

noch deutlicher steht), weil die Stange, l, herabsteigt,

und wirft so das laͤngere Ende des Hebels, n, in

die Hohe (wie durch Puncte in Fig. 17. angedeutet ist),

wodurch die Pfanne oder Klappe unten am Beken sich oͤffnet, und der Unrath in

das Gefaͤß, c, hinabkommt. Diese Pfanne oder

Klappe wird auf die gewoͤhnliche Weise mittelst eines Winkelhebels, z, geoͤffnet, der mit dem laͤngeren Arme

des Hebels, n, in Verbindung steht, so daß, wenn dieser

Hebel sich hebt, die Klappe oder Pfanne geoͤffnet wird.

Damit aber diese Pfanne sich nicht sogleich schließt, nachdem der Unrath

durchgefallen ist, sondern gehoͤrig lang offen bleibt, um das Beken durch das

nun nachfließende Wasser vollkommen zu reinigen, tritt der Schwimmer, u, in Thaͤtigkeit. Dieser Schwimmer wurde, wie

gesagt, durch das in seine Buͤchse, t,

einstroͤmende Wasser gehoben. Wenn aber dieses Wasser durch die

Roͤhre, g, abfließt, sinkt der Schwimmer

allmaͤhlich wieder, wodurch der Hebel, y, der mit

demselben durch den Hebel, w, und die Stange, x, wie bereits bemerkt wurde, verbunden ist, in die

Hoͤhe steigt. Eine kleine, an dem Hebel, y,

angebrachte Reibungsrolle, die an der unteren Seite der Klinke spielt, hebt durch

das Aufsteigen des Hebels, y, die Klinken, m, bis das untere Ende derselben von dem Schnabel des

Hebels, n, abglitscht, und so diesem Hebel gestattet in

seine vorige Lage zuruͤkzutreten, wodurch die Klappe am Boden des Bekens geschlossen wird. Auf

diese Weise wird nun das Wasser noch einige Zeit uͤber fortfahren aus der

Dienstbuͤchse durch die Roͤhre, g, in das

Beken zu fließen, und die Pfanne und der untere Theil des Bekens wird sich mit

Wasser fuͤllen, wodurch dann alle uͤblen Geruͤche aus dem

Schlauche oder aus dem darunter befindlichen Gefaͤße abgehalten werden.

Der Patenttraͤger nimmt vorzuͤglich die Stange, l, die Klinke, m, und den Schwimmer, u, zugleich mit den Theilen, durch welche sie in

Thaͤtigkeit gesezt werden, als sein Patentrecht in Anspruch.

Tafeln