| Titel: | Ueber Zukerraffinerie, nach dem Patentverfahren des sel. Herrn Howard, nebst Beschreibung der verschiedenen Apparate von der Erfindung des Hrn. J. J. Hawkins, durch welche dasselbe in Ausführung gebracht wurde, und die bisher nicht bekannt gemacht wurden. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. LXXXI., S. 275 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Ueber Zukerraffinerie, nach dem Patentverfahren

des sel. Herrn Howard, nebst

Beschreibung der verschiedenen Apparate von der Erfindung des Hrn. J. J. Hawkins, durch welche

dasselbe in Ausfuͤhrung gebracht wurde, und die bisher nicht bekannt gemacht

wurden.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions,

Supplement to vo. V. S. 396. Beschluß dieses Aufsazes im polytechn. Journ.

B. XXVI. S. 415.Wir konnten den Beschluß wegen der spaͤteren Lieferung des Supplement to

vol. V. nicht fruͤher liefern. A. d. R.

Howard's Mittel, unaufloͤsbare Koͤrper aus

Fluͤssigkeiten abzusondern.

Erklaͤrung des III. Patentes, welches Hr. Howard sich auf Mittel unaufloͤsbare

Koͤrper aus Fluͤssigkeiten abzusondern, am 4. Aug. 1814 ertheilen ließ.

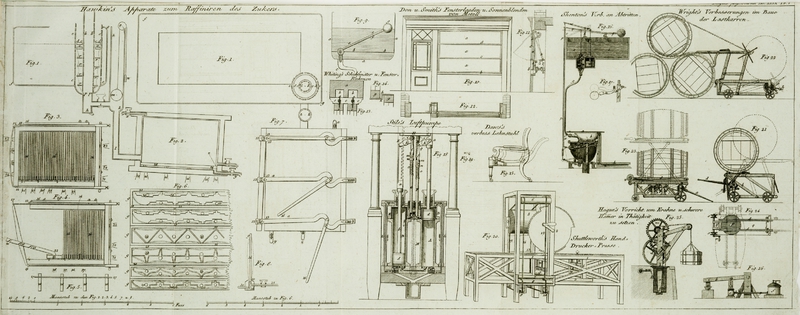

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

In den hier folgenden Zeichnungen bezeichnen dieselben

Buchstaben und Zahlen dieselben Gegenstaͤnde. Fig. 1. zeigt in zwei

Umrißlinien den Durchschnitt eines Gefaͤßes, in

welches die besagte Fluͤssigkeit mit den unaufloͤsbaren in ihr

schwebenden Koͤrpern gethan wird.

Der innere Kreis, b, b, Fig. 1., Grundriß, bezeichnet eine Roͤhre mit einer Menge

kleiner Oeffnungen in den Waͤnden, und von solcher Laͤnge, daß das

obere Ende uͤber die Fluͤssigkeit emporreicht, welche in dem

Gefaͤße, f, g, enthalten ist, das untere Ende

aber durch den Boden desselben, p, p, durchgeht, und

gehoͤrig, jedoch aber so befestigt ist, daß es gelegentlich herausgenommen

werden kann, wie man in Fig. 1., Durchschnitt,

noch deutlicher sieht. Die punctirte Linie in dieser Figur zeigt die Hohe, in

welcher die Fluͤssigkeit steht. Den Raum zwischen den Kreisen, c, c, und d, d,

fuͤllt ein Schwimmer aus, der die obenerwaͤhnte Roͤhre umgibt,

und Loͤcher hat, o, o: da er mit der

Fluͤssigkeit steigen und fallen kann, so laͤßt er diese

Fluͤssigkeit durch die besagten Oeffnungen in die Roͤhre, b, b, durch, und damit diese Fluͤssigkeit durch

diese Oeffnungen ganz oder wenigstens groͤßten Theils durch kann, so ist

etwas unter der Oberflaͤche der Fluͤssigkeit durch die besagten

Oeffnungen ein roͤhrenfoͤrmiger Sak gezogen, der mittelst der Ringe,

r, r, r, r, r, r, ausgedehnt erhalten wird, und oben

an dem Schwimmer, unten an dem Gefaͤße oder an der Roͤhre befestigt

ist. e, e, ist eine Roͤhre oder ein

Gehaͤuse oder irgend eine aͤhnliche Vorrichtung, um zu hindern, daß

keine groben Unreinigkeiten nach, o, o, kommen. Die

Roͤhre, b, b, endet sich unten bei, h, wo eine Oeffnung angebracht ist, um gelegentlich das,

was in dem Gefaͤße enthalten ist, ausfließen zu lassen. Waͤhrend des

Abscheidens der

unaufloͤsbaren Koͤrper selbst aber laͤßt man die

Fluͤssigkeit durch die Seitenroͤhre und den Hahn, i, durch, l, in den

Behaͤlter oder in das Filtrum, Fig. 2., mehr oder minder

schnell laufen, je nachdem man den Hahn mehr oder minder oͤffnet. Diese

Geschwindigkeit wirkt praktisch durch die Standroͤhre, k, k, bemessen, welche mit, l, in Verbindung

steht, und die Hoͤhe der Druksaͤule durch den Schwimmer, m, und durch ein kleines Gegengewicht, n, das an einer Schnur uͤber die Rolle, q, laͤuft, andeutet, und so als Weiser

dient.Die nun mit Anfuͤhrungszeichen eingeschalteten Saͤze

gehoͤren Hrn. Hawkins. A. d. U.

„Dieser Apparat, die Fluͤssigkeit etwas unter ihrer

Oberflaͤche abzuziehen, ward bei der Anwendung etwas zu muͤhevoll

und unbequem gefunden; die Arbeiter brachten ihn immer in Unordnung. Ich

richtete daher eine kupferne Roͤhre vor, die sich um ein Knie in der

Naͤhe des Bodens der Cisterne dreht, und mit einer Schwimmkugel gerade

uͤber der oberen Oeffnung versehen ist, wodurch die Fluͤssigkeit

immer in die Roͤhre gerade unter der Oberflaͤche eintritt, und

aller auf derselben schwimmende Unrath gehindert wird, in das Filtrum mit

derselben abzufließen.“

„Fig.

9. a, zeigt einen Durchschnitt der

Cisterne, die Roͤhre mit dem Knie und dem Schwimmer.“

„a, ist ein Durchschnitt der

Cisterne.“

„b, die durchloͤcherte

Buͤhne.“

„c, eine Roͤhre, um die

Fluͤssigkeit in das Filtrum zu lassen.“

„d, eine kurze Roͤhre, die durch die

durchloͤcherte Buͤhne in die Hoͤhe steigt, und luftdicht in

die Muͤndung der Roͤhre, c,

paßt.“

„e, eine mit der Roͤhre, d, mittelst eines Drehegewindes verbundene

Roͤhre.“

„f, eine Oeffnung an dem oberen Ende, durch

welche die Fluͤssigkeit in die Roͤhre, e, tritt, und aus dieser in die Roͤhren, d, und, c, gelangt.“

„g, eine hohle kupferne Kugel, die leicht

genug ist, die Roͤhre, e, so schwimmen zu

machen, daß die Oeffnung, f, gerade unter die

Oberflaͤche der Fluͤssigkeit kommt.“

Das Filtrum, Fig.

2., ist auf allen Seiten geschlossen, außer bei den Hahnen, x, y, und, z, von welchen,

z, bloß der eingeschlossenen Luft den Ausgang

gestattet und zugleich zeigt, wann das Filtrum gefuͤllt und dadurch zugleich

in der vortheilhaftesten Lage ist, um die Fluͤssigkeit bei dem Hahne, y, auslaufen zu lassen, aus welchem dieselbe mit desto

groͤßerer Schnelligkeit abfließt, je groͤßer der Druk ist, der durch

den Schwimmer, m, angedeutet wird. Fig. 3. zeigt den Bau

dieses Filtrums. Der

aͤußere Theil desselben, ein starkes Gehaͤuse, eine Kiste oder ein

Gefaͤß, enthaͤlt eine große oder wenigstens bedeutende Menge von

Filtrirrahmen, die Fig. 8., Zahl 9 und 10, und in Fig. 3. und 4., N. 14, und

in Fig. 6. in

horizontalem Durchschnitte in der Haͤlfte ihrer natuͤrlichen

Groͤße dargestellt sind. Wo die Formen verschieden sind, zeigen die

aͤußeren Linien in Fig. 8. und die punctirten

Linien in Fig.

6. eine Deke von Leinwand, Kattun, Wolle, Leder, Seide oder von irgend

einem anderen biegsamen und fuͤr Fluͤssigkeiten durchdringbaren oder

durchdringbar gemachten Stoff, der an der Kante oder Seite, g, und an den beiden anderen anliegenden Seiten des Rahmens geschlossen,

an der vierten Kante oder Seite aber, bei 10, durch Schnuͤren oder auf irgend

eine andere Weise angeheftet ist, und ringsumher an der flachen Seite, 28, aber

nicht an der Kante, mit einer Sahlleiste oder mit irgend einer anderen elastischen

Bekleidung bedekt wird. Die inneren Linien zeigen im Durchschnitte den Rahmen oder

die Buͤhne, worauf die elastische Bedekung zu liegen kommt. Dieser Rahmen

oder diese Buͤhne ist so eingerichtet, daß die Theile, welche die

Oberflaͤche des besagten biegsamen und durchdringbaren Stoffes tragen, so

klein werden koͤnnen, als nur immer moͤglich ist; besagter Rahmen ist

auch so nach allen Richtungen durchbohrt, 29, oder theilweise offen gelassen, daß

alle Fluͤssigkeit, welche in denselben eindringt, frei in den unteren Theil

desselben hinab und aus demselben ausfließen kann.

„Sogenanntes russisches Tuch (Russia duck),

oder, nach Art desselben verfertigter, englischer Canevaß zeigte sich bei der

Anwendung im Großen hinlaͤnglich brauchbar zum Filtriren; er haͤlt

lange Zeit uͤber die taͤgliche Einwirkung des Schabers und der

Buͤrste aus, mit welchen derselbe sowohl von dem darauf sich sammelnden

Unrathe, als von den Raffinirmitteln gereinigt werden muß. Wenn der Canevaß gut

ist, so dauert er ein halbes, wohl auch ein ganzes Jahr.“

„Der dritte Nahmen in Fig. 6., den man

daselbst in horizontalem Durchschnitte sieht, zeigt die Form, bei welcher man

geblieben ist. Die Rahmen sind aus verzinntem Kupfer, das so gebogen ist, daß es

an jeder Seite nach dem Canevaß hin senkrechte Furchen darbietet. Der Canevaß

selbst ist in flache Saͤke gelegt, die rings um ihre Muͤndung

einen Einen Zoll breiten und Ein Achtel Zoll diken Saum haben. In jedem Sake ist

ein Rahmen, der denselben ausgespannt haͤlt. Wenn nun die ausgespannten

Saͤke, mit ihren Muͤndungen abwaͤrts, in den Filtrirkasten

gethan, und alle Saͤume dicht auf einander gedruͤkt wurden, dringt

die Fluͤssigkeit von außen nach innen in den Sak ein, troͤpfelt an

den Furchen herab, und fließt bei dem Hahne, y, aus.

Die Saͤume lassen die truͤbe Fluͤssigkeit nicht außen an den Rahmen

herablaufen, und dienen zugleich die Saͤke in kleinen Entfernungen von

einander zu halten.“

Fig. 3. zeigt

das Filtrum mit einer gehoͤrigen Menge von Rahmen ausgestattet.

Fig. 4. zeigt

die Art und Weise, wie die Filter an ihre Stellen gebracht werden, wenn deren sehr

viele gebraucht werden.

Fig. 5. ist

ein Stuͤk oder eine Vorrichtung, das aus einigen schmalen Brettchen, 26, 26,

26, 26, besteht. 27, ist eine duͤnne senkrechte Leiste, mit einem Tuchende

oder mit einem anderen elastischen Ueberzuge bedekt. Dieses Stuͤk oder diese

Vorrichtung dient zur Stuͤze fuͤr eine gewisse Anzahl von

Filtrirrahmen. Da die Seiten und das Ende des Behaͤlters oder des

Filtrirgefaͤßes an dem unteren Theile, 31, und um denselben an der inneren

Seite so mit Tuchenden oder mit elastischem Stoffe ausgefuͤttert sind, daß

die Filtrirrahmen genau passen, so folgt, daß wenn eine gewisse Anzahl dieser Rahmen

stark zusammengepreßt wird, die Verbindung zwischen den Raͤumen, die zwischen

Rahmen und Rahmen und den Raͤumen, die uͤber und unter denselben

uͤbrig bleiben, gaͤnzlich abgeschnitten und nur insofern noch offen

gelassen wird, als durch diesen elastischen Stoff und dessen Poren noch eine

Verbindung Statt haben kann. In Fig. 2. liefert die

Roͤhre, l, die truͤbe Fluͤssigkeit

in den erst erwaͤhnten Raum, und der Hahn, y,

laͤßt die Fluͤssigkeit nach ihrem Durchlaufen durch das Filtrum

abfließen, nachdem sie naͤmlich alle unaufloͤsbaren Koͤrper auf

dem Filtrum oder auf der Deke der Rahmen zuruͤk ließ. Der Hahn, z, steht mit dem Raume zur Aufnahme der truͤben

Fluͤssigkeit in Verbindung, und wird gelegentlich zum Abziehen derselben

gebraucht.

Fig. 4. zeigt

die Methode, wie man eine Reihe von ungefaͤhr 10 Rahmen auf ein Mahl mittelst

eines starken Drukes in ihre gehoͤrige Lage bringen kann. 23, ist ein starkes

Brett, dessen Vordertheil beinahe so lang ist, als das Filtrirbrett breit ist, und

das einen starken metallnen Zahnstok fuͤhrt, 22, ist eine Stange oder eine

Art Sperrkegels, die in einer ihrer Kerben, 20, 18, 21, auf dem Stuͤzpuncte

der Hebelstange, 17–19, ruht, welche in den Angelstift, 19,

eingehaͤkelt ist, und sich darin dreht.

Bei, 17, ist eine stellbare Verbindung zwischen dem oberen Ende des Hebels, 17, und

dem Ende einer der Verbindungsstangen eines anderen Hebels, den man bei, 13 a, in Fig. 7. sieht. Es ist

offenbar, daß wenn man den Hebel, 16 a,

heimwaͤrts zieht, ein unendlicher Druk erzeugt wird, und daß dadurch die

Rahmen heimwaͤrts gepreßt und unten gehoͤrig dicht gestellt werden.

Sobald aber die lezte Reihe von Rahmen beinahe an ihrer Stelle ist, werden

bekleidete Keile an den

Eken eingetrieben, wo es daher gut ist, die obenerwaͤhnte

Ausfuͤtterung oder Bekleidung des Behaͤlters gehoͤrig voll zu

machen, damit man nicht gehindert wird, die Thuͤre zu schließen, und diese

als die vierte Seite des Filtrums heimzuziehen. 12, Fig. 3., ist eine der

unteren Angeln der Thuͤre, welche eingehaͤkelt oder abgenommen werden

kann, je nachdem es noͤthig ist. 12, 12, zeigt die Verbindung zwischen den

unteren Angeln und den oberen, oder den Schlußhaken: leztere sieht man in Fig. 7. als

aufgezogen, oder wie sie von den Hebeln, 16, 16, 16, aufgezogen werden soll. Wenn

alles so aufgezogen ist, kann die Thuͤre dadurch bequem festgehalten werden,

daß man die Hebel an ihren respectiven Puncten festhaͤlt, die

noͤthigen Falles durch die Keile, 32, noch mehr befestigt werden

koͤnnen. Die Weise, die Filtrirrahmen und ihre Bedekungen zu waschen, deren

ich mich gewoͤhnlich und vorzugsweise bediene, ist in Fig. 8. dargestellt, wo,

24, einen Kasten zeigt, der oben eine ausgeschnittene Oeffnung hat, in welche der

Rahmen, 9, 10, gestellt werden kann, und worin der untere oder mit Sahlleisten

bedekte Theil leicht fest eingestekt werden kann. 25, ist ein Hahn, aus welchem

Dampf ausstroͤmt, um das Tuch aufzublasen und von dem Filtrirmateriale zu

reinigen, das sich dann leichter abschaben, und noͤthigen Falles auch

aufbewahren laͤßt. Ein Theil des Dampfes, der sich an dem Tuche verdichtet,

dient zugleich auch zum Abwaschen dieses Tuches, und erleichtert das Spiel des

Schabers und der Buͤrste. 30, ist ein Pfropfen zum Ablassen des verdichteten

Dampfes.

Meine Verbesserung besteht in einer Art zu filtriren, nach welcher ich eine sehr

große Oberflaͤche eines biegsamen Stoffes in einen sehr beschrankten Raum

bringe; in den in der Zeichnung dargestellten Vorrichtungen und in den in der

Beschreibung erwaͤhnten Manipulationen. Was diese biegsamen Stoffe und die

verschiedenen Koͤrper zur Verschließung der Poren derselben, die

noͤthige Temperatur, Ruhe oder Bewegung betrifft, so kennt diese jeder

geschikte Arbeiter.

Wo immer in diesen Zeichnungen eine Zahl zwischen zwei convergirenden Linien

vorkommt, so bezeichnet sie den Durchschnittspunct derselben.

„Bemerkungen. Nachdem ich hier Hrn. Howard's drei Patente ganz geliefert, und mit den zur

Erlaͤuterung einiger Gegenstaͤnde noͤthigen Anmerkungen

begleitet habe, um zu zeigen, wie gegenwaͤrtig nach dieser neuen Methode

verfahren wird, so halte ich es fuͤr eine Pflicht, die ich mir selbst

schuldig bin, einiger Verbesserungen zu erwaͤhnen, die meine Erfindung

sind, und die ich in Zukerhaͤusern einfuͤhrte, groͤßten

Theils noch waͤhrend Hr. Howard lebte, und auf

sein Verlangen.

Am Filtrirapparate erfand ich:

1) Die Fall- oder Schwimmroͤhre, um die Fluͤssigkeit etwas unter

der Oberflaͤche abzuziehen.

2) Die Verfertigung der ausdehnenden Rahmen durch Biegen einer verzinnten

Kupferplatte und Befestigung derselben durch eine Leiste oben und unten.

3) Die Oeffnung des Filtrirkastens durch Wegnahme Einer Seite, statt daß alle vier

Seiten und der Dekel aufgehoben werden, wie Hr. Howard

vorher arbeiten ließ. Dieses Oeffnen von einer Seite erlaubt das

Zusammendruͤken der Filtrirrahmen und Saͤke so dicht an einander, als

moͤglich, wodurch alles Hinabfließen der truͤben Fluͤssigkeit

außen an den Saͤken unmoͤglich gemacht wird.

4) Die Vorrichtung, um Hie Filtrirrahmen dicht aneinander zu druͤken, wie in

Fig. 4;

17, 18, 19, 20, 21, 22, und 23.

5) Den Hebel, der mit immer zunehmender Kraft wirkt, den man in Fig. 7. bei N. 13 und 16

in drei verschiedenen Lagen sieht, und wodurch die Seite des Kastens in wenigen

Secunden so fest geschlossen werden kann, als Hr. Howard

sie ehevor mittelst Schrauben schloß, wozu er aber mehrere Minuten brauchte.

6) Das Haͤlterstuͤk, Fig. 5.

7) Der Kasten, N. 24, Fig. 8., zur Aufnahme der Filtrirrahmen, damit der Dampf innenwendig in

den Sak hineingelassen werden kann, um den Schmuz außen wegzublasen, und die

Reinigung der Saͤke zu erleichtern.

8) Die Kugel, die Rolle und das Gegengewicht (m, q, n,)

Fig. 1.

Durchschnitt, wodurch der Arbeiter jeden Augenblik die Hoͤhe der

Saͤule der Fluͤssigkeit uͤber den oberen Theil des Filtrums

bemessen, und dadurch den Nachfluß derselben nach dem Ausfluͤsse reguliren

und zu hohen Druk vermeiden kann, der eine gehoͤrige Filtration nicht

vertraͤgt.

An anderen zum Raffiniren gehoͤrigen Werkzeugen erfand

ich:

9) Den Kopfschneider.

10) Den Fußschneider.

11) Den Stellstuhl.

12) Einen sehr bequemen Zukermesser (ein Saccharometer), um die Menge Zukers, die in

irgend einer Aufloͤsung desselben im Wasser enthalten ist, zu bestimmen.

13) Einen Messer zur Bestimmung des leeren Raumes in vergroͤßertem

Maßstabe.

14) Ein einfaches Mittel, die Luftpumpen mittelst der Dampfmaschine so zu treiben,

daß immer nur die Haͤlfte derselben der Dampfmaschine auf ein Mahl zur Last faͤllt, und

jede Luftpumpe jeden Augenblik in oder außer Thaͤtigkeit gebracht werden

kann, ohne den Gang der Dampfmaschine zu beeintraͤchtigen.

Diese Vorrichtung brachte ich zuerst bei 6 Luftpumpen in der Werkstaͤtte der

HHrn. Thornton, Watson und Co. zu Hull im J. 1816 an; sie

fand allen Beifall bei dem beruͤhmten Architekten Rennie, sel. Andenkens, der mit seinem Lobe bekanntlich nicht freigebig

war.

Es scheint mir im Ganzen hieraus zu erhellen, daß die neue Art Zuker zu raffiniren in

praktischer Hinsicht und in Bezug auf die Bequemlichkeit der Ausfuͤhrung mir,

auch nach den auf dieselbe genommenen Patenten, noch vieles zu verdanken hat, und

mehrere Zukerraffineurs werden noch jezt sich erinnern, daß Hr. Howard, als er noch lebte, frei und offen die guten

Dienste anerkannte, die ich ihm leistete.

Tafeln