| Titel: | Beschreibung einer neuen Dampfmaschine mit unmittelbar umdrehender Bewegung, von der Erfindung des Herrn Pecqueur, Mechanikers am Conservatoire des Arts et Métiers. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. XCIII., S. 338 |

| Download: | XML |

XCIII.

Beschreibung einer neuen Dampfmaschine mit

unmittelbar umdrehender Bewegung, von der Erfindung des Herrn Pecqueur, Mechanikers am

Conservatoire des Arts et Métiers.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 283. S. 1.

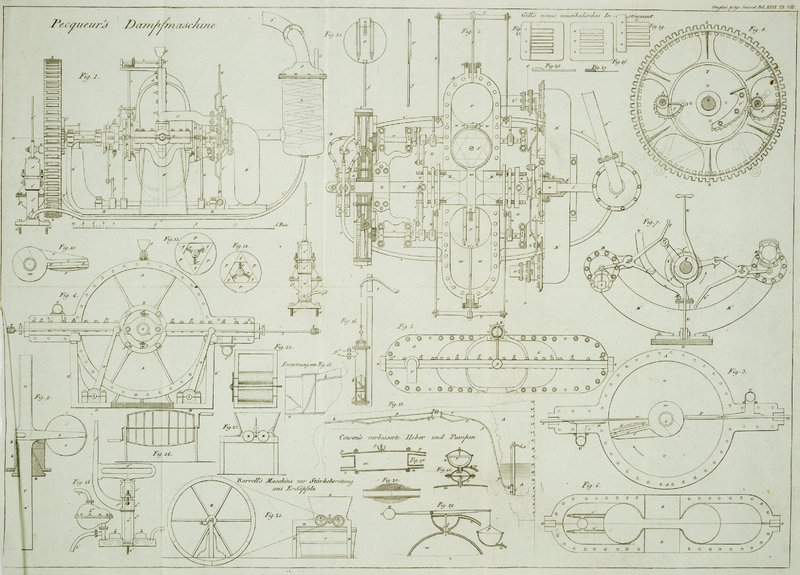

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Pecqueur's Dampfmaschine mit unmittelbar umdrehender

Bewegung.

Bei den gewoͤhnlichen Dampfmaschinen wird ein Theil der

dem Staͤmpel mitgetheilten Kraft dazu verwendet, den Widerstand des

Wagebalkens, der Kurbeln und der Stoßstangen zu uͤberwinden. Jeder Zug des

Staͤmpels nach aufwaͤrts macht diese Stuͤke aus dem Zustande

der Bewegung in den der Ruhe, und umgekehrt, uͤbergehen. Das Flugrad regelt

zwar diese Bewegung; allein die Reibung verschlingt immer einen großen Theil der

uͤbertragenen Kraft, was nicht der Fall seyn wuͤrde, wenn diese

unmittelbar dem Werkbaume oder der sich drehenden Welle mitgetheilt

wuͤrde.

Diese Bemerkung ist dem beruͤhmten Watt nicht entgangen, und auch andere

Mechaniker haben sie gemacht und versucht, durch den Dampf selbst eine umdrehende

Bewegung ohne alle Dazwischenkunft von Wagebalken und Stoßstangen zu erzeugen.

Allein ungeachtet aller Vortheile, die diese Idee in der Theorie darbot, zeigten

sich doch in der Praxis bei Ausfuͤhrung derselben zahllose Schwierigkeiten.

Die Hauptmaͤngel, welche man den Dampfmaschinen mit umdrehender Bewegung

vorwirft, und die sich der Einfuͤhrung derselben bisher entgegen stellten,

sind 1) die Schwierigkeiten und die Kosten bei Verfertigung derselben, indem alle

ihre Theile mit mathematischer Praͤcision gearbeitet und doch dabei dampffest

seyn muͤssen; 2) die außerordentlich starke Reibung der Staͤmpel und

Klappen an den Wanden der Maschine; 3) die geringe Kraft, welche sie im

Verhaͤltnisse zu dem verbrauchten Brennmaterial aͤußern; 4) die

haͤufigen Ausbesserungen, die sie fordern. Einen deutlichen Beweis, wie groß

und nur zu gegruͤndet diese Maͤngel und Schwierigkeiten sind, liefert

die große Anzahl von Patenten, die man in England auf solche Dampfmaschinen mit

umdrehender Bewegung genommen hat, und wovon die meisten unausgefuͤhrt

geblieben sind. Von Watt bis jezt wurden 25 Patente auf

solche Dampfmaschinen bezahlt, und keine derselben konnte die Concurrenz mit den

gewoͤhnlichen Dampfmaschinen aushalten. Indessen kann man nicht

laͤugnen, daß wesentliche Vortheile mit diesen sich drehenden Dampfmaschinen

verbunden sind, vorzuͤglich in Hinsicht auf Dampfbothe, indem sie einfacher

sind, und weniger Raum einnehmen.

Nach vielen und nach manchen fruchtlosen Versuchen stellt Hr. Pecqueur nun eine Dampfmaschine mit umdrehender Bewegung auf, die den

gemachten Forderungen zu entsprechen scheint. Sie ist auf dem Dampfbothe, le Dauphin, welches die Schiffe auf der Seine

stromaufwaͤrts zieht, im Gange. Hr. Pecqueur

theilte uns gefaͤlligst die Zeichnung dieser seiner sinnreichen Maschine mit,

auf welche er am 23. Junius 1825 sich ein Patent auf 15 Jahre ertheilen ließ, und

die ertheilen ließ, und die er zeither sehr verbesserte. Wir glauben dem Publicum

durch Bekanntmachung derselben zu nuͤzen.

Beschreibung der Maschine.Wir haben diese Maschine zwar schon im polyt. Journ. B. XXVIII. S. 334 aus

einem englischen Patente (M. de Combio) mitgetheilt: allein die

gegenwaͤrtige Zeichnung und Beschreibung macht dieselbe erst

deutlich. A. d. U.

Diese Maschine besteht aus einem hohlen Ringe, der senkrecht steht, und in welchem

sich ein Staͤmpel dreht, der unmittelbar die Wirkung des in den Ring

eindringenden Dampfes aufnimmt. Dieser Ring ist durch Laden oder Blaͤtter in

zwei gleiche Theile getheilt, die dem Dampfe den Zutritt auf den Staͤmpel

abwechselnd eroͤffnen und verschließen, und dem Dampfe zugleich als

Stuͤze dienen.

Die Hauptachse oder Welle der Maschine, v, Fig. 9. besteht

aus einem Cylinder, n, n', und aus einer Schulter (embase) m, auf welcher

excentrisch auf die Achse eine Sohle, s, s, befestigt

ist, die durch einen Grath, S, verstaͤrkt wird.

Die Welle, die Schulter, die Sohle und der Grath bilden nur Einen Koͤrper.

Das Ende, n, der Achse, v,

ist hohl und bildet einen Canal, der sich kruͤmmt und am Umfange der Schulter

endet, wie die punctirten Linien zeigen. Auf der Sohle, s,

s, legen sich zwei Lagen von Ausschnitten, p, p,

p, und Keilen, q, q, q, an, die in Fig. 11. und

12. im

Grundrisse dargestellt sind. Eine Gegensohle, S', auf

der gegenuͤberstehenden Flaͤche der Sohle, s,

s, laͤßt hinlaͤnglich Raum zur Aufnahme dieser beiden Lagen

von Ausschnitten, ohne sie zu druͤken, so daß mittelst der Federn, r, r, r, und der Kiele, q, q,

q, die Ausschnitte, p, p, p, immer vom

Mittelpuncte gegen den Umfang gedruͤkt werden. Die Vereinigung aller dieser

Stuͤke bildet den Staͤmpel der Maschine, den man in Fig. 10. einzeln

dargestellt sieht.

Der Cylinder der gewoͤhnlichen Dampfmaschinen ist hier durch einen hohlen Ring

aus Stuͤkgut ersezt, in welchem der Staͤmpel bestaͤndig in

derselben Richtung um den Mittelpunct der Welle sich bewegt. Dieser Ring ruht auf

einem Gestelle aus Gußeisen, H, H, mit welchem alle

Theile der Maschine in Verbindung stehen.

Dieser Ring besteht aus vier aͤhnlichen Stuten, den sogenannten Muscheln (coquilles), die in demselben Model gegossen werden. Sie

sind in allen

Figuren mit dem Buchstaben, A, bezeichnet. Man sieht sie

zu zwei und zwei vereinigt in Fig. 1. und Fig. 5. Fig. 3. zeigt

sie nach einem senkrechten Durchschnitte offen mit dem Staͤmpel und mit den

beiden Stahlblaͤttern, P, P: leztere sieht man

einzeln von oben und von der Seite. Fig. 13. In Fig. 5. sieht

man den Ring von oben. Fig. 2. zeigt ihn im

horizontalen Durchschnitte offen. Man bemerkt an dieser lezten Figur vier

Querriegel, e, e, e, e, die zwischen die Muscheln

kommen, um die leeren Raͤume, w, w, zu bilden, in

welchen die Blaͤtter, P, P, sich bewegen und

abwechselnd niederlegen. Diese Blaͤtter entfernen sich vom Mittelpunkte, um

den Staͤmpel durchzulassen, und naͤhern sich dann wieder, um dem

Dampfe als Stuͤze zu dienen. Dieselbe Figur 2. zeigt die

Haͤlfte des hohlen Ringes bedekt, auf der einen Seite von dem Blatte, auf der

anderen von dem Staͤmpel. Die Gegensohle, S, ist

oben. An einem der Enden sind Furchen, r', r', Fig. 6.,

angebracht, um die Grathe der Blaͤtter zu bergen, die diesen Stuͤken

mehr Staͤrke geben.

Die vier Muscheln werden durch Schrauben, a, a, a, fest

an einander geschraubt, um so den Koͤrper des Ringes zu bilden, der auf diese

Weise hermetisch geschlossen ist.

Die Blaͤtter, P, P, sind groͤßer, als die

beiden Kreise, welche von dem Durchschnitte des hohlen Ringes gebildet werden, wie

man in Fig. 2.

sieht und in Fig.

3. und 5. Hieraus folgt, daß, wenn eines der Blaͤtter sich dem

Mittelpunkte naͤhert, um dem Dampfe als Stuͤzpunct zu dienen, es

selbst eine Stuͤze ringsumher an dem hohlen Kreise findet. Nur der Theil, der

der Schulter, m, zunaͤchst steht, ist nicht

gestuͤzt. Dieser Theil ist aber schmal, und damit er' sich an die Schulter

genau anlegt, und dem Dampfe allen Durchgang verschließt, hat man ihn mittelst eines

beweglichen Stuͤkes, c, elastisch gemacht,

welches von einer Feder immer gegen die Schulter gedruͤkt wird.

Die Schweife, j, j, der Blaͤtter sind cylindrisch,

und stehen aus der Maschine heraus, indem sie durch eine Schlußbuͤchse

laufen, x, x. Durch diese Schweife erhalten die

Blaͤtter ihre abwechselnde Bewegung hin und her, welche denselben durch den

weiter unten zu beschreibenden Mechanismus mitgetheilt wird.

Um alle Verbindung zwischen dem Inneren des hohlen Ringes und dem Aeußeren

abzuschneiden, und zugleich die Welle oder Triebachse in ihrer horizontalen Lage zu

erhalten, hat man im Mittelpuncte des Koͤrpers der Maschine ein

walzenfoͤrmiges Loch, z, z, angebracht, Fig. 6. von

gleichem Durchmesser mit der Schulter. In dieses Loch kommen die Stuͤke,

welche sich im Mittelpunkte der Maschine befinden. Man sieht sie im Durchschnitte in

Fig. 9.,

wo sie durch die

Buchstaben, R, E, und, B,

angedeutet sind. Die Scheibe, R, ist an jener Stelle, wo

sie die Flaͤche der Schulter beruͤhrt, mit Kupfer eingefaßt, auf der

anderen Seite aber mit Blei. Das Stuͤk, Q, ist

eine Art von Hut, und dient als Schlußbuͤchse. Es ist außen

walzenfoͤrmig und hat gleichen Durchmesser mit dem loche, Z, Z, in welches es genau passen muß. Innenwendig ist es

kegelfoͤrmig, zur Aufnahme des Kegels, B, und

endet sich an der der Schulter gegenuͤberstehenden Seite in einen

hervorragenden Rand, der sich kraͤftig auf die Nabe des Ringes, A, mittelst der vier Schrauben, f, f, f, f, Fig. 4. stuͤzt.

Drei aͤhnliche Stuͤke, wie die so eben beschriebenen, befinden sich auf

der anderen Seite des Koͤrpers der Maschine, wie man in Fig. 2. sieht. Der leere

Raum zwischen den Huͤten, E, E, und den Scheiben,

R, ist mit in Oehl getauchtem Werge

ausgefuͤllt, das man mittelst der Schrauben, f,

f, der Huͤte, E, nach Belieben

zusammendruͤken kann. Diese Schrauben haben den doppelten Zwek, die

Huͤte fest auf das Werg aufzudruͤken, und das Drehen derselben zu

hindern.

Die Zaͤume, D, D, Fig. 2., sind mittelst

zweier senkrechten Schrauben, g, g, befestigt, die sich

auf die Welle stuͤzen, und etwas in dieselbe eindringen, und noch mittelst

zweier horizontaler Schrauben, die Hie Kegel, B, gegen

die Huͤte druͤken, in welche sie eindringen. Jeder Kegel, der auf

diese Weise festgestellt ist, kann sich nicht mehr um die Welle drehen, sondern

dreht sich mit derselben: es hat auf diese Weise Reibung zwischen dem Kegel und dem

Hute Statt.

Die Bewegung der Blaͤtter, P, P, die nach der

Richtung der Durchmesser auf der durch den Mittelpunct der Achse horizontal

durchlaufenden Flaͤche einander gegenuͤber stehen, hat zum Zweke den

hohlen Ring abzudeken und den Staͤmpel durchzulassen, ihn aber auch

alsogleich darauf wieder zu deken und dem Dampfe eine Stuͤze zu geben. Wenn

man nun annimmt, daß die Blaͤtter mit dem Staͤmpel mittelst irgend

eines Mechanismus in Verbindung stehen, um sich auf die angegebene Weise zu

oͤffnen oder zu schließen, so wird man leicht begreifen, wie der

Staͤmpel durch den Dampf eine umdrehende Bewegung erhaͤlt. Der Dampf

tritt abwechselnd durch die Oeffnungen, U, und, U', ein, waͤhrend der Staͤmpel seine halbe

Umdrehung gemacht hat, d.h. der Durchgang desselben durch eine dieser Oeffnungen

wird unterbrochen, waͤhrend er durch die andere Oeffnung frei ist. In dem

Augenblike, wo er auf einer Seite eintritt, ist das Blatt geschlossen und der

Staͤmpel wird dann in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung getrieben.

Fig. 13.

Der Dampf, der durch die Oeffnung, U', eintritt, legt

sich also zwischen das Blatt und den Staͤmpel, und der ganze

gegenuͤberstehende Raum, d.h. der Raum auf der Seite des Grades, S,

ist in Verbindung entweder mit der Atmosphaͤre, oder mit dem Verdichter, wenn

man einen solchen hat, und der Staͤmpel wird sich demnach nach dieser

Richtung drehen muͤssen; sobald er aber auf das andere Blatt kommt, tritt

dieses zuruͤk, um ihn durchzulassen, und schließt sich dann wieder. Da in

diesem Augenblike dem Dampfe der Durchgang durch die Roͤhre, U', verschlossen, jener durch die Roͤhre, U, aber offen ist, so wird der Dampf fortfahren, den

Staͤmpel zu treiben, indem er sich auf das rechte Blatt stuͤzt, und

diesen noͤthigen, den zweiten halben Umlauf zu machen, worauf jener durch das

Loch, m, in der Schulter entweichen und durch den Canal,

n, in den Verdichter ziehen wird. In demselben

Augenblike oͤffnet sich das linke Blatt, um den Staͤmpel durchzulassen

und schließt sich alsogleich wieder. Der Dampf tritt durch die Rohre, U', hinaus, treibt den Staͤmpel und entweicht,

nachdem er seine dynamische Wirkung hervorgebracht hat, durch die Achse. Durch diese

Aufeinanderfolge von Bewegungen dreht der Staͤmpel und die Welle sich in

Folge der unmittelbaren Einwirkung des Dampfes, dessen Druk auf alle Puncte der

beweglichen Stuͤke gleich ist.

Da nun der Grundsaz bekannt ist, nach welchem die Bewegung der Maschine geschieht,

wird es auch leicht seyn, 1) den Mechanismus anzugeben, welcher die Blaͤtter

bewegt. 2) den Dampf abwechselnd von beiden Seiten in die Maschine treten

laͤßt. 3) die Pumpe speiset. 4) die Mittel zu erklaͤren, durch welche

das Speisungswasser mittelst des austretenden Dampfes wieder geheizt und das durch

den verdichteten Dampf erzeugte Wasser von der Pumpe aufgenommen wird. Diese vier

verschiedenen Vorrichtungen lassen sich sowohl in Hinsicht auf Form als Verbindung

auf verschiedene Weise abaͤndern: wir geben hier nur diejenigen an, die an

der Maschine auf dem Dampfbothe Dauphin im Gange sind.

Diese Maschine hat die Kraft von 30 Pferden, arbeitet mit hohem Druke ohne

Verdichtung im leeren Raume, und nach Belieben mit oder ohne Sperrung des

Dampfes.

Angabe der Stuͤke, aus welchen diese Maschine besteht,

und Spiel derselben.

H, H, H', H'', Gestell aus Gußeisen, auf welchem, mit

Ausnahme der Speisungspumpe, die auf einer besonderen Sohle steht, alle Theile der

Maschine ruhen. Die Pfeiler, H, H'', sind mit der

horizontalen Buͤhne, H, H, aus einem

Stuͤke gegossen, und stuͤzen den hohlen Ring, A, A.

Fig. 1. ist

ein Aufriß der Maschine mit allen ihren Theilen von vorne: nur fehlt hier der

Kessel, der in der Figur nicht dargestellt werden konnte.

Fig. 2.

Grundriß der Maschine. Der Hauptkoͤrper derselben, A,

A, ist offen, und nach der Aufrißlinie, A, B,

durchschnitten, um die innere Einrichtung darzustellen. Die Platten, Y, Y', sind nach derselben horizontalen Flaͤche

durchschnitten, um zu zeigen, wie sie auf der Welle, V,

befestigt sind, die das Triebrad, L, aufnimmt, welches

zwischen diesen Platten mit Reibung gehalten wird.

Fig. 3. ist

ein senkrechter Durchschnitt durch den Koͤrper der Maschine, der die Lage des

Staͤmpels und der Blaͤtter zeigt.

Fig. 4. Aufriß

von der Seite, nach der Linie, C, D, des

Grundrisses.

Fig. 3.

Ansicht uͤber dem hohlen Ringe, A, A.

Fig. 6.

Horizontaler Durchschnitt desselben durch den Mittelpunct der Achse.

Fig. 7.

Dampfbuͤchse mit dem Mechanismus zum Oeffnen und Schließen der

Einlaßklappen.

Fig. 8.

Triebrad, dessen Zaͤhne mit Holz gefuͤttert sind, mit den gezahnten

Muschelraͤdern, um die Blaͤtter, P, P, hin

und her zu bewegen. Das Muschelrad, C, auf der Platte,

Y, dreht sich mit der Welle, V, und greift nach und nach in die Muschelraͤder, C, C, und in die Triebstoͤke, K, K, ein, die nur an einem Theile ihres Umfanges

gezahnt sind.

Fig. 9.

Hauptachse oder Welle mit ihrer Fassung im Durchschnitte.

Fig. 10. Der

metallische Staͤmpel, einzeln dargestellt.

Fig. 11. und

12.

Kreisausschnitte und Kuͤle, die den Staͤmpel bilden, einzeln

dargestellt.

Fig. 13. Die

Blaͤtter von vorne und von der Seite.

Fig. 14. Die

Speisungspumpe im Aufrisse von der Seite und von vorne.

Die Muschelraͤder, C, C, Fig. 8. theilen die

Bewegung hin und her den Blaͤttern, P, P,

mittelst der Achsen, N, N, der Arme, U, und u, u, der

Stoßstangen, i, i, der Kurbeln, v', v', welche auf den Achsen, v, v,

aufgezogen sind, der kleinen Stangen, t, t, und der

Querleisten, T, T, mit, welche mit den Schweifen, j, j, derselben Blaͤtter, P, P, verbunden sind.

Die Achsen, N, N, welche parallel mit der Hauptwelle, V, laufen, ruhen auf vier kleinen Zapfen, I, I, welche auf der Buͤhne des Gestelles, H, befestigt sind. Jede Achse ist mit drei Hebelarmen,

l, und, u, u, versehen,

die gehoͤrig darauf befestigt sind. Der Arm, l,

steht mit einer der Kurbeln, v', v', durch die

Stoßstangen, i, i, in Verbindung. Die vier Arme, u, u, u, u, deren Mittelpunkte der Bewegung in den

Poͤlsterchen, 2, 2, Fig. 4. liegen, steigen

senkrecht bis zur Hoͤhe des Mittelpunctes der Maschine empor, und endigen

sich in einen Kopf, der mit dem inneren Ende der Stangen, t,

t, zusammengefuͤgt ist. Das andere Ende dieser Stangen ist mit den

Querleisten, T, T, verbunden, welche mit den

Blaͤttern zusammenhangen. Aus dieser Einrichtung folgt, daß wenn die

Muschelraͤder, C, C, die auf den Achsen, v, v, aufgezogen sind, abwechselnd in das Muschelrad,

C, eingreifen, welches sich auf der Platte, Y, befindet, die auf der Hauptwelle befestigt ist, und

mit dieser sich dreht, die Blaͤtter, P, P, in dem

gehoͤrigen Augenblike zuruͤktreten, um den Staͤmpel durchziehen

zu lassen, zugleich aber auch augenbliklich wieder zuruͤkgestoßen werden, und

sich an die Schulter anlegen, sobald der Staͤmpel durchgegangen ist.

Man hat der Dampfbuͤchse, m', m', Fig. 1. 2. die Form einer großen,

an ihren beiden Enden gekruͤmmten Roͤhre gegeben, theils um sie bequem

auf der Sohle des Gestelles, H, aufstellen zu

koͤnnen, theils damit sie den Dampf an ihren beiden Enden fahren lassen kann.

Der Dampf tritt durch die Roͤhre, M''. Fig. 7. in

diese Buͤchse, auf welche die Roͤhre, G,

des Kessels paßt. Er tritt abwechselnd durch die Roͤhren, U', U', heraus, um seitwaͤrts in die Maschine

einzudringen. Die Roͤhre, G, ist mit einem Hahne

versehen, den man schließt, wenn mall die Maschine will still stehen lassen. Die

Dekel, M, M, der Buͤchse, M', M', fuͤhren eine Roͤhre, in welcher ein Schieber, 3,

spielt, durch welchen dem Dampfe abwechselnd der Zugang geoͤffnet und

geschlossen wird. Diese Schieber haben einen kleinen Stiel oder Schweif, der durch

eine Schlußbuͤchse laͤuft. Jede Roͤhre hat ihre eigene

Schlußbuͤchse. An jenem Theile der Roͤhren, U,

U', welcher auf diese Roͤhren aufgestekt wird, hat man Falze

angebracht, in welchen die Schieber laufen. Leztere erhalten ihre Bewegung durch

Schwungbalken, Q, Q, welche auf der einen Seite in die

Schweife der Schieber eingelenkt sind, auf der anderen Seite sich mit den Hebelarmen

verbinden, welche die Verbindung zwischen jedem derselben herstellen. Diese

Schwungbalken bewegen sich auf den Schrauben, 4, 4, welche in Ohren passen, die zu

diesem Ende auf den Halsbaͤndern der Dampfbuͤchse, M', M', angebracht sind. Siehe Fig. 2. Grundriß. Sie

werden durch die Stuͤke, I, und F, in Thaͤtigkeit gesezt, die auf der Welle

aufgezogen sind, und mit dieser sich nach der Richtung des Pfeiles, Fig. 7., drehen. Das

Stuͤk, I', I'',I''', fuͤhrt einen

Hebelarm, I, und einen Pfauenschweif, I', auf welchem ein Kreis, I''', befestigt ist. Der Arm, I, befindet sich

in einer solchen Lage, daß er abwechselnd den Schieber zur Rechten und zur Linken oͤffnet,

was durch das Heben und Schieben des Schwungbalkens, q'', an dem Stuͤke, Q oder Q', in jenem Augenblike geschieht, in welchem das Blatt,

P, dieser Seite nach dem Durchgange des

Staͤmpels wieder geschlossen wird.

Zwei Einschnitte in dem Kreise, I''', dienen, um das

Stuͤk, F, F', waͤhrend seiner Umdrehung

mitzuziehen. Lezteres besteht aus einem Kreise, F, mit

einer Kehle und einem Arme, F, mit einer Reibungswalze,

s, die, indem sie abwechselnd die Arme des Hebels,

q''', heben und schieben, die Laden schließen.

Dieses Stuͤk, F, F', dreht sich frei auf der

Welle, V, und wird selbst nur durch die Einschnitte, l', l'', fortgezogen. Wenn der Einschnitt, I', faͤngt, oͤffnet sich eine Lade,

waͤhrend die andere sich schließt. Die Maschine wirkt dann ohne Sperrung, und

die Kraft des Dampfes findet sich gleichfoͤrmig auf alle Puncte der

Oberflaͤche des Staͤmpels vertheilt. Wenn aber das Stuͤk, F, F', von dem Einschnitte, I'', fortgezogen wird, schließt sich die Lade oder der Schieber nur zur

Haͤlfte. In diesem Falle tritt der Dampf waͤhrend der einen

Haͤlfte der Zeit in die Maschine ein, und dehnt in der anderen Haͤlfte

derselben sich aus, und wirke durch seine Ausdehnung. Hier arbeitet die Maschine

aber nicht mehr mit derselben Kraft, und der Staͤmpel erhaͤlt nicht

mehr gleichen Antrieb auf allen Puncten seiner Oberflaͤche. Wenn man den

Einschnitt, I', von dem Einschnitte, I'', weiter entfernt, wird sich der Dampf um mehr als

das Doppelte seines Umfanges abspannen, und wenn man beide einander naͤher

bringt, wird er sich minder abspannen. Man wird also bei dem Baue der Maschine den

Einschnitt, I'', so anbringen, daß man jedes Mahl die

beliebige groͤßere oder geringere Spannung des Dampfes erhaͤlt, und

wenn man mehrere Einschnitte macht, wird man das Stuͤk, F, F', aͤndern muͤssen, um den Grad der

Spannung gleichfalls zu aͤndern, und mehr oder minder Dampf zu sparen.

Wir haben gesagt, daß das Stuͤk, F, F', auf der

Achse frei ist, und nur durch einen der Einschnitte in Umlauf gezogen wird. Ein

Sperr- oder Bremsehebel, K, der auf einem auf der

Buͤhne, H, befestigten Gewinde beweglich ist, und

einen Griff fuͤhrt, ist mit einer Gabel versehen, die die

kreisfoͤrmige Kehle des Stuͤkes, F,

umfaͤngt, ohne jedoch dieselbe zu hindern, sich frei zu drehen. Auf diese

Weise wird der Arm, F, wenn der Griff nach der Seite der

Maschine, wo sie in Bewegung ist, geschoben wird, aus dem Einschnitte, in welchem er

gefangen ist, hervortreten, den Griff in entgegengesezter Richtung schieben und in

einen anderen Einschnitt fallen lassen, und folglich wird auf diese Weise der Grad

der Spannung des Dampfes veraͤndert werden.

Der Dampf muß in die Maschine durch eine der Roͤhren, U, U', in dem Augenblike eintreten, wo eines der Blaͤtter, P, P, geschlossen ist. Dieses Schließen geschieht

alsogleich nach dem Durchgange des Staͤmpels. Das Oeffnen der Laden oder

Schieber der Dampfbuͤchse muß also gleichzeitig mit dem Schließen der

Blaͤtter geschehen.

Nachdem der Dampf diese Wirkung hervorgebracht hat, tritt er durch den Canal, n', in der Hauptachse, welcher mit der Roͤhre,

J, in Verbindung steht, aus. Leztere bleibt fest,

waͤhrend die Welle sich dreht: die Schlußbuͤchse, G, (Fig. 2.) sichert diese

Verbindung hinlaͤnglich, um sie dampfdicht zu erhalten.

Man kann den Dampf entweder in einem gewoͤhnlichen Verdichter, oder auf eine

andere Weise verdichten.

Der Pfeiler, H', auf welchen sich das vordere Ende der

Achse stuͤzt, bietet, außer der Festigkeit, welche er derselben gewahrt, noch

andere Voltheile dar; naͤmlich 1) mittelst eines Zeichens auf der Achse einen

Anhaltspunct, um zu bestimmen, ob, wenn die Zaͤume, D,

D, angezogen sind, der eine nicht mehr angezogen ist, als der andere, wo

dann der Staͤmpel in dem hohlen Ringe sich ungleich reiben wuͤrde. 2)

die Moͤglichkeit, ein Rad, oder selbst ein Flugrad am Ende der Achse

anzubringen, ohne daß der Gang der Maschine dadurch litte.

Die Platte, Y, die eine Dille fuͤhrt, ist mittelst

Keilen am Ende der Achse befestigt, und nimmt in einer dreiekigen Kehle, die an dem

Umfange derselben eingegraben ist, einen hervorragenden Kreis, 6, 6, auf, der mit

dem Zahnrade, L, einen Koͤrper bildet. Eine

Gegenplatte, Y', befindet sich hinter diesem Kreise, und

beide Platten werden mittelst starker Schrauben zusammengehalten.

Fig. 1. 3. und 4. zeigen die

Vorrichtung- durch welche Fett in das Innere der Maschine gelangen kann, um

den Staͤmpel zu schmieren und die Bewegung desselben zu erleichtern. Diese

Vorrichtung besteht in einem Hahne, b, Fig. 1., auf welchem ein

Naͤpfchen, g, aufgezogen ist, in welchem das Fett

sich befindet: durch ein kleines Loch steht es mit dem Inneren der Maschine in

Verbindung. Der Zapfen des Hahnes hat eine Hoͤhlung, welche, wenn sie nach

der Seite des Naͤpfchens zu gedreht wird, sich mit dem Fette fuͤllt;

lezteres geschieht durch eine halbe Umdrehung des Zapfens des Hahnes, und das Fett

tritt dann in die Maschine. Der Hahn wird durch die horizontale Stange, o, geoͤffnet und geschlossen, welche ein

Winkelrad fuͤhrt, das in ein anderes Winkelrad auf der senkrechten Achse, o' eingreift; leztere hat auch noch ein kleines

Sternrad, R', in welches ein auf dem Zaume, D, befestigter Finger einfallt. Wann dieses eine ganze

Umdrehung mit der Welle gemacht hat, treibt der Finger das Sternrad, R, um einen Zahn. Auf diese Weise gelangt die

noͤthige Menge Fettes in das Innere der Maschine.

Damit der Druk des Dampfes die Einfuͤhrung des Oehles nicht hindert, hat man

eine zweite Verbindung zwischen der Hoͤhlung des Hahnes und dem Inneren der

Maschine mittelst der kleinen gekruͤmmten Roͤhre, b'', hergestellt, die sich uͤber jener

Hoͤhlung oͤffnet. Der Zapfen des Hahnes ist so eingerichtet, daß, wenn

die Hoͤhlung nach abwaͤrts gedreht wird, sie nur mit der kleinen

Roͤhre, b'', und nicht mit dem Naͤpfchen,

g, in Verbindung steht.

Hieraus folgt, daß, wenn die mit Fett gefuͤllte Hoͤhlung des Hahnes

nach abwaͤrts kommt, sie zugleich oben und unten mit dem Inneren der Maschine

in Verbindung steht, so daß, der Druk des Dampfes mag noch so stark seyn, das Fett

immer durch seine Schwere niedersteigen wird.

Die Speisungspumpe, welche man in Fig. 14. von vorne und

von der Seite sieht, wird durch das excentrische Rad, Z,

auf der Gegenplatte, Y', des großen Rades, L, in Bewegung gesezt. Der walzenfoͤrmige

Staͤmpel, a'' ist an seinem oberen Ende mit der

Kappe, C'', versehen, an deren einen Seite eine Furche

ist, in welcher die senkrechte Stuͤze, e''',

laͤuft, die dem Staͤmpel als Leiter dient.

Der Koͤrper der Pumpe, o''' befindet sich auf

einer Sohle, in welcher vier Leitungen angebracht sind, welche hier durch punctirte

Linien angedeutet wurden: oben auf befindet sich eine Schlußbuͤchse, s''. Die Leitungen zeigen auf der oberen Flaͤche

der Sohle sechs Oeffnungen. Diejenigen, welche dem Koͤrper der Pumpe am

naͤchsten stehen, dringen in das Innere dieses Koͤrpers ein. Sie

werden von zwei hohlen Huͤten, h, h, bedekt, die

sich hermetisch an die Sohle anschließen, und wovon jede eine Klappe dekt. Auf der

Seite des Aufsaugens ist die Klappe auf der zweiten Oeffnung, und auf der Seite des

Aufsteigens ist sie auf der ersten, neben dem Koͤrper der Pumpe.

Das Aufsaugen geschieht in der Kugel, b''', welche das

verdichtete Wasser oder das Flußwasser aufnimmt.

Nachdem der Dampf seine Wirkung hervorgebracht hat, begibt er sich durch die

Roͤhre, J, in den Recipienten, J, J. Dieser Recipient enthaͤlt eine

Schlangenroͤhre, welche mit der Rohre, z, der

Pumpe in Verbindung steht, und lezterer als Aufsteigungsroͤhre dient, um das

Wasser in den Kessel zu leiten.

Das Speisungswasser, welches in der Roͤhre, z, z,

circulirt, und einen Theil der Waͤrme des in diesem Recipienten enthaltenen

Dampfes aufnimmt, verdichtet diesen Dampf und macht, daß derselbe als Wasser auf dem

'Boden des Recipienten niederfaͤllt, aus welchem es durch die Roͤhre. z, in die Kugel, b''',

geleitet wird. (Siehe Fig. 1. 2.) Diese Kugel

enthaͤlt einen an einer Klappe angebrachten Schwimmer, so daß, wenn sie

Wasser genug enthaͤlt, um den Schwimmer flott zu machen, die Klappe sich

oͤffnet, und das Wasser Zutritt in die Saugepumpe erhaͤlt. Im

entgegengesezten Falle bleibt die Klappe geschlossen, und dann kommt das Wasser aus

dem Flusse durch die Roͤhre, z'', die durch das

Both laͤuft. Wenn der Kessel voll ist, schließt man den an der Roͤhre,

z, befindlichen Hahn: dann wird das in der Kiste,

J, verdichtete Wasser, welches durch die

Roͤhre, z, z', in die Kugel, b''', tritt, durch die Speisungsroͤhre aufgesogen

und in den Kessel gefuͤhrt.

Der Theil des Dampfes, welcher nicht verdichtet wird, entweicht durch die

Roͤhre, J''.

Der Kessel, welcher eine eigene Form hat, wurde nicht abgebildet. Die Roͤhre,

9, Fig. 5.

steht mit dem oberen Theile desselben in Verbindung, und die Roͤhre, z, Fig. 1. 2. mit dem unteren

Theile.

Vorzuͤge dieser neuen Dampfmaschine.

Die Vorzuͤge dieser Maschine sind, nach Angabe ihres Erfinders: 1) einfacher,

fester und wohlfeiler Bau. 2) Leichtigkeit und geringer Umfang, was

vorzuͤglich bei Dampfbothen und bei niedrigem Wasser in Fluͤssen

wichtig ist. 3) schnelle und regelmaͤßige Wirkung. 4) geringe Reibung, weil

der Druk des Dampfes auf alle Puncte gleich ist. b) vollkommene Dampfdichtigkeit

mittelst der Schlußbuͤchsen und Kegel. 6) hinlaͤnglich feste

Stuͤzpuncte auf der Hauptachse oder Welle, um daselbst ein Rad oder Flugrad

anbringen zu koͤnnen: das eine, um die Bewegung gleichfoͤrmig zu

machen, welche ungleichfoͤrmig seyn wuͤrde, wo man die Maschine mit

gesperrtem Dampfe arbeiten laͤßt; das andere, um die umdrehende Bewegung der

Welle einem anderen Rade oder mehreren Raͤdern mittheilen zu koͤnnen.

7) die Befestigung dieses Rades oder Flugrades durch bloße Reibung, um allen

Nachtheil an der Maschine zu beseitigen, wenn irgend ein Stuͤk in Unordnung

geriethe, oder an den Stuͤken der Hauptwelle haͤngen bliebe, in

welchem Falle die Welle an dem Hindernisse stehen bleibt, und das Flugrad seine

Traͤgheitskraft auf der Welle erschoͤpft. 8) beliebige

Benuͤzung der Maschine mit oder ohne Sperrung des Dampfes, ohne daß es

noͤthig waͤre, die Maschine stehen zu lassen, wenn man diese

Benuͤzung wechseln will. 9) Erhizung des Speisungswassers des Kessels durch

den Dampf, der aus der Maschine austritt, nachdem er in derselben gehoͤrig

gearbeitet hat. 10) Anwendbarkeit derselben zu einer Menge nuͤzlicher

Zweke.

Wir muͤssen bemerken, daß diese Maschine mit der aͤußersten Genauigkeit

gearbeitet seyn muß, und daß es Hrn. Pecqueur nur nach

vielen Versuchen gelang, alle jene Vortheile zu erhalten, von welchen er oben

sprach. Die Hauptschwierigkeit war die Verfertigung der Muscheln, aus welchen der

walzenfoͤrmige Ring so gebildet werden mußte, daß der innere Durchmesser

desselben uͤberall vollkommen gleich war, also leine ungleiche Reibung des

Staͤmpels entstehen konnte. Hr. Pecqueur hat

hierzu eine eigene sehr sinnreiche Drehebank ersonnen, die diese wichtigen Theile

mit der groͤßten Genauigkeit verfertigt.

Er hat ferner diese Maschine auch an einem Dampfwagen angewendet. Obschon die ersten

Versuche wegen einiger Fehler an den Kesseln mißlangen, wird er dieselben doch

fortsezen, und er zweifelt nicht, daß sie ihm gelingen werden.

Tafeln