| Titel: | Ueber verbesserte Heber und Pumpen zum Ausschöpfen des Wassers aus Niederungen. Von Hrn. R. Cowen. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. XCVI., S. 361 |

| Download: | XML |

XCVI.

Ueber verbesserte Heber und Pumpen zum

Ausschoͤpfen des Wassers aus Niederungen. Von Hrn. R. Cowen.Hr. Cowen hat fuͤr diese Vorrichtung die

goldene Vulcanmedaille erhalten. – Er hat sie zwar nur zur Trokenlegung

seines Steinbruches zu Carlisle angewendet; sie laͤßt sich aber

uͤberall anwenden, wo Wasser aus den Tiefen uͤber Hoͤhen

gehoben werden soll. A. d. U.

Aus dem XLV. B. der Transactions of the Society of Arts

etc. in Gill's technological Repository. Maͤrz

1828. S. 150.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Cowen, uͤber verbesserte Heber und Pumpen zum

Ausschoͤpfen des Wassers aus Niederungen.

Obschon die Theorie des Hebers allgemein bekannt ist, so wurde

dieses Instrument doch noch nicht gehoͤrig zur Leitung des Wassers

uͤber Hohen so angewendet, wie es nach den Gesezen der Theorie und des

atmosphaͤrischen Drukes moͤglich ist. Obschon das Gewicht der

Atmosphaͤre bei dem hoͤchsten Druke derselben das Wasser auf eine Hohe

von 32 Fuß emporzuheben vermag, so sind doch, so viel ich weiß, 12 bis 14 Fuß die

hoͤchste Hohe, zu welcher man das Wasser mittelst des Hebers in der Praxis

gehoben hat. Wenn ein Heber von beliebiger Hohe mit Wasser gefuͤllt ist, so

kann er der Theorie nach

als Torricellscher leerer Raum betrachtet werden, und man darf nur einen Schenkel

desselben unter die Hoͤhe einer Wassersaͤule, die mit dem Druke der

Atmosphaͤre im Gleichgewichte steht, abkuͤrzen, um dem anderen ein

Uebergewicht zu geben, und das Wasser wird anfangen aus dem laͤngeren

Schenkel auszufließen, und der Theorie nach zu fließen fortfahren. Wasser hat jedoch

eine Verwandtschaft zur Luft und zu einigen Gasarten; und wenn sie diesen unter dem

Druke der Atmosphaͤre ausgesezt ist, so verschlingt sie einen Theil

derselben. Diese Verwandtschaft kann, wie ich glaube, als eine gegebene Kraft

betrachtet werden. Diese Kraft wird durch Kochen zerstoͤrt, sobald die Luft

dadurch aus demselben ausgetrieben wird; sie wird auch dadurch vermindert, daß man

den atmosphaͤrischen Druk entfernt, und ein Theil der Luft wird schon bei

weniger als dem halben Druke der atmosphaͤrischen Saͤule frei. Das

Gewicht der entgegengesezten in den beiden Schenkeln des Hebels enthaltenen

Wassersaͤulen muß nothwendig den Druk der Atmosphaͤre an dem obersten

Theile des Buges des Hebers vermindern, und zwar im umgekehrten Verhaͤltnisse

zu der Hohe des kuͤrzeren Schenkels. Wenn diese zwoͤlf bis vierzehn

Fuß uͤbersteigt, so wird Luft frei, und diese vertreibt das Wasser aus dem

hoͤchsten Puncte des Buges des Hebers, theilt es so in zwei Theile, und

hindert jenes ununterbrochene Ausstroͤmen, welches Statt haben wuͤrde,

wenn das Wasser keine Luft oder kein Gas enthielte. Diesem Nachtheile ist nun durch

gegenwaͤrtige Verbesserung abgeholfen.

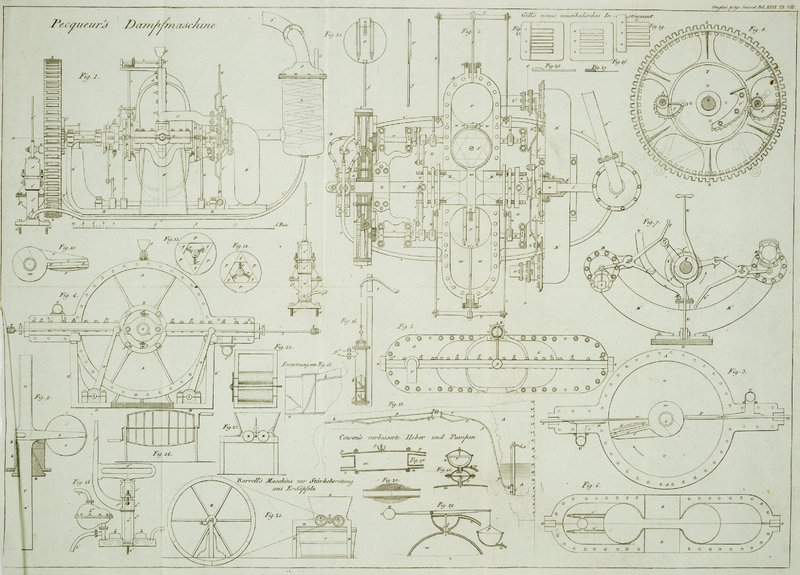

In Fig. 15.

ist, A, A, ein Theil des Steinbruches, welcher

ausgeschoͤpft oder troken gelegt werden soll. B,

ist die Stelle, wo das gehobene Wasser hingeleitet werden soll. Sie liegt tiefer

als, A, A, und 100 Klafter von demselben entfernt. c, ist der hoͤchste Punct, uͤber welchen

das Wasser geleitet werden muß. d, e, u. f. sind drei

verschiedene Erhoͤhungen, uͤber welche die Roͤhren laufen

muͤssen, die aber weiter von einander entfernt liegen, als hier gezeichnet

ist. g, g, h, h, ist die bleierne Roͤhre, welche

hier die beiden Schenkel des Hebers bildet, i, ist eine

gewoͤhnliche Drukpumpe, die unter der Oberflaͤche des Wassers

befestigt ist, und bei, j, Fig. 16. eine Angelklappe

und eine offene Werkbuͤchse mit einer aͤhnlichen Klappe wie, k, hat. Die beiden Klappen, j, und, k, werden, wenn der Heber in

Thaͤtigkeit ist, durch die Gewalt des durch die Pumpe in den Heber

ausstroͤmenden Wassers geoͤffnet, l, ist

der Zuggriff oder Hebel, mit welchem die Pumpe bearbeitet wird. Er ist so gestellt,

daß er bei jeder Wasserhohe hinlaͤnglich hoch uͤber der

Oberflaͤche des Wassers zu stehen kommt, m, ist

ein geschlossener eiserner Behaͤlter, den man in Fig. 17. deutlich sieht,

wo an einem Ende, an der unteren Seite, bei, n, der kuͤrzere

oder aufsteigende Arm des Hebers, g, g, eintritt, und an

dem anderen Ende, bei, o, der laͤngere oder

niedersteigende Schenkel, h, h, auslaͤuft. Oben

an demselben sind an beiden Enden zwei Roͤhren, p,

p, angebracht, die klein seyn koͤnnen, und sich mit der

Heberroͤhre bei ihren hoͤchsten Biegungen, hier bei, d, e, und, f, vereinigen,

jedoch so, daß sie in einer regelmaͤßigen Neigung gegen den Behaͤlter

hin ansteigen, und die Luft in denselben gelangen lassen, die sonst bei diesen

hoͤchsten Biegungen der Roͤhre sich anhaͤufen wuͤrde.

q, ist eine kleine Klappe an dem hoͤchsten

Puncte des Behaͤlters, m, durch welche alle Luft

aus demselben entweichen kann, wenn das Wasser durch die Drukpumpe in denselben

hinaufgetrieben wird. Zu diesem Ende muß die Pumpe, i,

und die Roͤhre, g, das Wasser schneller

herbeifuͤhren, als die Roͤhre, h, dasselbe

abzuleiten vermag.

Um nun den Heber in Thaͤtigkeit zu sezen, darf man bloß das Wasser in diesen

Behaͤlter hinaufpumpen, um die Luft durch die Klappe, q, und auch aus dem laͤngeren Schenkel des Hebels auszutreiben. Der

Heber wird dann so lang fortziehen, bis der Behaͤlter wieder mit Luft

gefuͤllt ist, welche durch einige wenige Zuͤge an der Pumpe

ausgetrieben werden kann: dieß ist, wenn die aufsteigende Hoͤhe nur zwischen

12 bis 14 Fuß betraͤgt, nur alle 12 Stunden noͤthig, und

aͤndert sich auch nach dem Wechsel des Drukes der Atmosphaͤre. Wo die

Hoͤhe aber die obige Angabe nicht uͤbersteigt, fließt das Wasser ganz

nach dem Geseze des Hebers ununterbrochen fort.

Bemerkungen uͤber das Legen des Hebers unter

verschiedenen Verhaͤltnissen.

1) Bei dem Legen der Heberroͤhren muß man dafuͤr sorgen, denselben

immer ein regelmaͤßiges Aufsteigen gegen den Behaͤlter, m, zu verschaffen, damit die Luft sowohl zu den

hoͤchsten Biegungen als in den Behaͤlter vorwaͤrts kann.

Entweder muß jede hoͤchste Biegung ihren eigenen Behaͤlter haben, oder

eine Rohre muß von diesen aus die Luft in den Behaͤlter leiten.

2) Wenn von beiden Seiten des Luftbehaͤlters aus hinlaͤnglicher Abfall

vorhanden ist, sind keine Luftroͤhren nothwendig.

3) In Faͤllen, wo die Roͤhren uͤber mehrere Hoͤhen laufen

muͤssen, und die zweite derselben hoͤher ist, als die erste, ist

fuͤr jede dieser Hoͤhen ein eigener Luftbehaͤlter

noͤthig. Wenn daher mehr als ein Luftbehaͤlter nothwendig wurde, so

muß folgende Vorrichtung getroffen werden, um die Klappen nach und nach zu

schließen, wie die Luft naͤmlich aus jedem Behaͤlter ausgetrieben

wurde.

Erklaͤrung von Fig. 18. und 19.

In Fig. 18.

ist, r, die untere Klappe des Behaͤlters, s, welche durch die Kraft des durch die Pumpe

eingetriebenen Wassers gehoben wird, und durch welche die Luft entweicht. t, ist eine umgekehrte Klappe mit einem Schwimmer, v, der auf der Spindel dieser Klappe in dem Mittelpuncte

des Bechers, u, befestigt ist. So lang bloß Luft

ausgetrieben wird, bleibt die umgekehrte Klappe offen; wenn aber Wasser ausgetrieben

wird, und dieses den Becher, u, fuͤllt, so hebt

sich der Schwimmer, und die Klappe wird zugleich geschlossen. Das Wasser kann also

nicht ausfließen und wird in den naͤchsten Behaͤlter getrieben, der

auf eine aͤhnliche Weise vorgerichtet ist. w, ist

eine sehr kleine Auslaßroͤhre im Grunde des Bechers, u, durch welche das Wasser langsam entweichen kann. Wie sich der Becher,

u, leert, sinkt der Schwimmer wieder, und die

umgekehrte Klappe wird wieder geoͤffnet: diese Stellung muß sie

naͤmlich wieder einnehmen, wenn die Luft bei dem naͤchsten Pumpen

entweichen soll.

Eine andere Methode zum Schließen der Klappe.

In Fig. 19.

ist, q, eine Klappe in einem Becher, wie in Fig. 15. Auf

dem Becher befindet sich ein Hebel mit einem Gegengewichte, x, an einem Ende, und mit einem kleinen haͤngenden Gefaͤße

an dem anderen Ende, y. z, ist eine an dem Rande des

Bechers befindliche Roͤhre, um das uͤberfließende Wasser in den

Behaͤlter zu leiten, der, so wie er sich fuͤllt, die Klappe

druͤkt, und die weitere Entweichung des Wassers hindert, folglich dasselbe in

den naͤchsten Behaͤlter zu laufen zwingt. Da sich's erwarten

laͤßt, daß der erste Luftbehaͤlter alle Luft, oder wenigstens den

groͤßten Theil derselben aufnimmt, so koͤnnen die uͤbrigen

verhaͤltnißmaͤßig immer kleiner seyn.

Bei den Gefuͤgen der bleiernen Roͤhren bediente ich mich verzinnter

kupferner Reifen, machte die Gefuͤge selbst vierekig, und verloͤthete

sie auf die gewoͤhnliche Weise. Fig. 20. zeigt diese (wie

Hr. Gill sie nennt, vortreffliche) Methode, Roͤhren zusammenzufuͤgen. Die

Gefuͤge des Luftbehaͤlters sind mit Eisenmoͤrtel verkittet, dem

etwas Mennig, gepuͤlvert, zugesezt wird. Statt des Wassers wird Oehl

genommen, und das Gefuͤge nach der bei Eisenmoͤrtel

gewoͤhnlichen Art verstrichen.

Hr. Cowen bemerkt in einer Nachschrift, daß, da das Wasser

in dem Heber durch den Luftbehaͤlter durchlaufen muß, es auch nothwendig

einige Zeit uͤber in demselben verweilen muß, und zwar eine Viertel oder eine

halbe Stunde lang im Verhaͤltnisse der Menge des in dem Behaͤlter

enthaltenen Wassers zur Menge des ausfließenden Wassers. Diese Ruhe ist dem Wasser

nothwendig, damit die Luft sich aus demselben ausscheiden kann, indem die

Verwandtschaft des Wassers zur Luft in dem Verhaͤltnisse zunimmt, als die Menge der in dem

Wasser enthaltenen Luft abnimmt, und umgekehrt: uͤberdieß ist auch, außer der

Verminderung des Drukes, noch Zeit noͤthig, eine vollkommene Abscheidung der

Luft zu bewirken. Wenn das Wasser nicht Zeit genug hat, in dem Behaͤlter zu

verweilen, sammeln sich Luftblasen in dem absteigenden Schenkel des Hebers, und

vermindern die Menge des ausfließenden Wassers bedeutend.

Bei dem ersten Versuche hatte ich einen kleinen Behaͤlter mit einer Kappe oder

mit einem aufgeschraubten Pfropfen auf der hoͤchsten Erhoͤhung des

Hebers und eine zolldike Roͤhre mit einem Sperrhahne zwischen dem Heber und

dem Behaͤlter, um die Verbindung abzusperren, damit die Menge Luft, die sich

waͤhrend einer bestimmten Zeit anhaͤufte, bemessen werden konnte.

Unter dieser Vorrichtung hoͤrte der Heber aber nach und nach auf zu ziehen,

und in drei Stunden stoß nichts mehr. Die beiden Schenkel des Hebels wurden nun

zugestopselt, die Verbindung mittelst des Sperrhahnes unterbrochen, die Kappe

abgeschraubt, und die Menge der in dem Behaͤlter enthaltenen Luft untersucht.

Die Kappe und der Sperrhahn wurden wieder aufgesezt, und der absteigende oder

laͤngere Schenkel des Hebers von dem unteren Ende gegen den Behaͤlter

hin aufwaͤrts etwas geschuͤttelt. Der Sperrhahn wurde wieder

geschlossen, und der Behaͤlter wie vorher untersucht: es fand sich eine

bedeutende Menge Luft mehr, und das Wasser stieg folglich in der Roͤhre

nieder, und hatte den Raum ausgefuͤllt; woraus sich, wie es scheint, folgende

drei Thatsachen ergeben: 1) daß Luft aus dem Wasser ausgeschieden wurde,

waͤhrend es durch die Roͤhre floß; 2) daß diese nicht vorwaͤrts

getrieben wurde, sondern sich in kleinen Blaͤschen innenwendig in der

Roͤhre anlegte; 3) daß diese Luftblaͤschen die Reibung so sehr

vermehrten, daß sie beinahe den Ausfluß des Wassers hinderten. Dieser Versuch wurde

wiederholt, und gab mit geringer Abweichung dasselbe Resultat. Nun wurde die

Groͤße des Luftbehaͤlters bestimmt, den ich anfangs doppelt so groß

machen wollte: ich hatte urspruͤnglich zwei Gefaͤße mit einander

verbunden; eines hatte aber einen Fehler, und ich bediente mich bloß des anderen.

Nach zwoͤlf Stunden vermindert sich der Ausfluß, der lange Zeit

ununterbrochen fortgeht, um ein Zehntel oder Achtel. Daher die Notwendigkeit, das

Wasser eine hinlaͤngliche Zeit uͤber in dem Behaͤlter zu

halten, eine hinlaͤngliche Menge desselben in dem Behaͤlter

aufzufassen, und daher die Nothwendigkeit eines im Verhaͤltnisse zu den

Roͤhren großen Behaͤlters.

Ich muß bemerken, daß der Heber drei volle Wochen lang im Gange war, ohne daß irgend

eine Luft sich in demselben anhaͤufte, so daß auch keine durch die Pumpe

ausgetrieben werden durfte. Dieß geschah jedoch unter folgenden sonderbaren

Umstaͤnden. Am 3. und 4. Maͤrz fiel eine außerordentliche Menge Schnees, den

ein starker Wind in den Steinbruch trieb, so daß dieser beinahe bis oben an ganz

damit gefuͤllt wurde. Ein schnell eintretendes und mit anhaltendem starken

Regen verbundenes Thauwetter fuͤllte den Steinbruch bis zu einer

unerhoͤrten Hoͤhe mit Wasser, so daß das Wasser in dem

kuͤrzeren oder aufsteigenden Arme beinahe um 8, 5 bis 9 Fuß vermindert wurde.

Nach dieser Zeit war kein Pumpen noͤthig, bis die Wassersaͤule 14 Fuß

erreichte, wo sich wieder Luft in dem Behaͤlter anhaͤufte, und Morgens

und Abends gepumpt werden mußte. Das Barometer stand aber fruͤher um 5/4 Zoll

niedriger, als jezt, was allerdings einigen Unterschied erzeugt, der in Rechnung

gebracht werden muß, ohne jedoch den ganzen Unterschied hinlaͤnglich zu

erklaͤren, der wahrscheinlich uͤber zwei Fuß betragen muß, da der

Heber vom Anfange des ersten Versuches an Luft sammelte, und das Minimum des Drukes,

unter welchem Luft ausgeschieden worden seyn mochte, nicht bestimmt werden konnte.

Es ist also nicht gewiß, daß zwoͤlf Fuß das Minimum der Hoͤhe ist,

unter welcher Luft entwikelt wird, wenn das Wasser vollkommen gesaͤttigt ist.

Unter solchen Umstaͤnden geschieht es wahrscheinlich bei einem noch viel

geringeren Druke, wie obiger Fall beweist, wo der Heber so lang ohne Pumpen zog und

Schneewasser fuͤhrte. Mehrere ausgezeichnete Chemiker (Gay-Lussac und Humboldt ausgenommen)

nehmen an, daß Schneewasser wenig oder keine Luft enthaͤlt, und wenn das

Einsaugungsgesez, welches Henry und Dalton aufstellten, richtig ist, daß die Menge, welche das Wasser

einsaugt, im Verhaͤltnisse zum Druke steht, d.h. daß das Wasser unter einem

Druke von 2 Atmosphaͤren 50 einsaugt, wenn es unter einem Druke von Einer

Atmosphaͤre 25 einsaugt, so wird dieses Gesez auch bei abnehmendem Druke von

Einer Atmosphaͤre bis zum leeren Raume gelten; so daß wir annehmen

koͤnnen, daß vollkommen gesaͤttigtes Wasser in einem Heber Luft bei

einem weit geringeren Druke fahren laͤßt. Ob nun aber entweder das Wasser

nicht vollkommen gesaͤttigt ist, oder Luft vorwaͤrts gefuͤhrt

wird, wenn das Wasser schnell durch den Heber laͤuft, wie bei einem kurzen

Heber, der in seinem laͤngeren Schenkel einen bedeutenden Fall hat, wage ich

nicht zu bestimmen; in der Praxis sammelt sie sich unter solchen Umstaͤnden

in einem gewoͤhnlichen Heber von einer Hoͤhe von 5 bis 6 Fuß nicht. Es

ist noch einige Erfahrung und wiederholte Beobachtung nothwendig, um das Minimum von

Hoͤhe zu bestimmen, unter welchem Luft sich aus dem Wasser ausscheidet; und

dieses Minimum wird wahrscheinlich nach dem Verhaͤltnisse der in dem Wasser

enthaltenen Luft, der Temperatur, der laͤnge des Hebers, der Schnelligkeit

der Bewegung des Wassers in demselben und vielleicht auch nach anderen

Umstaͤnden verschieden seyn.

Hr. Cowen fuͤhrt nun Zeugnisse uͤber den

guten Gang seiner Hebevorrichtung an, durch welche er, obschon die Roͤhre nur Einen Zoll im

Durchmesser haͤlt, in 24 Stunden im Durchschnitte 30,000 Pf. Wasser hebt. Ein

Junge darf nur einige Minuten des Tages uͤber an der Pumpe ziehen, um die

Luft aus dem Behaͤlter zu treiben, die waͤhrend 24 Stunden zwischen 6

bis 10 Kubikfuß betraͤgt.

Tafeln