| Titel: | Patent-Nagelschmiedmaschine der Herren Ledsam und Jones zu Birmingham, nebst einem vorläufigen Berichte über die Nägelfabrikation überhaupt. Von dem Herausgeber des Register of Arts etc. N. 36. S. 177. |

| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. CXXIII., S. 428 |

| Download: | XML |

CXXIII.

Patent-Nagelschmiedmaschine der Herren

Ledsam und Jones zu

Birmingham, nebst einem vorlaͤufigen Berichte

uͤber die Naͤgelfabrikation uͤberhaupt. Von dem Herausgeber des Register of Arts etc. N. 36.

S. 177.

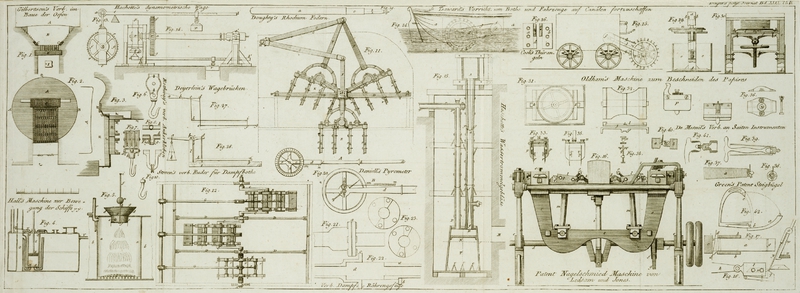

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

(Im

Auszuge.)

Ledsam's und Jones's

Patent-Nagelschmiedmaschine.

So veraͤchtlich unsere Schreiber von Nagelschmieden

denken, so ist doch ihr Handwerk eines der groͤßten; denn in der

Nachbarschaft von Birmingham allein sind mehr als 60,000, sage sechzig tausend

Menschen, Maͤnner, Weiber und Kinder, mit Verfertigung von Naͤgeln

beschaͤftigt. Man kann annehmen, daß von dem hierzu verwendeten Materiale, 94

pC. Eisen, 3 pC. Kupfer, 2 pC. Messing, und das letzte pC. Compositionen aller Art,

selbst etwas Silber sind.

Von den eisernen Nageln gibt es allein drei verschiedene Hauptarten,

naͤmlich:

Gehaͤmmerte Naͤgel aus geschlagenem

Eisen.

Sie sind mit wenigen Ausnahmen im Allgemeinen die besten. Man hat, in Bezug auf Form allein, 300 Sorten, und von jeder Sorte im

Durchschnitte, ungefaͤhr zehn verschiedene Groͤßen: dieß gibt

ungefaͤhr 3000 verschiedene Namen fuͤr Naͤgel alleinMan frage unsere gelehrten Philologen, man schlage ihre

Woͤrterbuͤcher auf; sie wissen nichts davon. So sind die

Woͤrterbuͤcher de l'Académie,

dell'Accademia della Crusca, so ist Johnson's und Adelung's

Woͤrterbuch; nur das Folianten-reiche Woͤrterbuch der

Academia real en Madrid, das geschrieben

ward, als die Spanier noch Saracenen-Geist

hatten, und die Guitarra und das Schwert ihre unsterbliche Feder und den

schweren Hammer mit gleicher Leichtigkeit und Kraft zu meistern wußten,

macht eine ehrenvolle Ausnahme unter den Woͤrterbuͤchern aller

Voͤlker; man findet in demselben Woͤrter, die Sachen und Ideen

zugleich bezeichnen; waͤhrend die Philologen der uͤbrigen

Voͤlker, die nur Wort- und keine Sachkenntnisse besaßen und

besizen, nur auf Ideen Werth legen, die Sache selbst aber nicht nur

uͤbersehen, sondern verachten und verschmaͤhen, die Sprache

ihres Volkes um ihren Reichthum und den Erfindungsgeist und die

Thaͤtigkeit desselben um seine schoͤnsten Lorbern bringen.

Wenn, nicht bloß ein unsterblicher Dichter, sondern ein Laubfrosch am

Parnaß, einen Laut vernehmen ließ; so werden halbe Spalten in einem

Woͤrterbuchs damit voll gesudelt: wenn aber ein Mann eine Sache

schafft, mit der man den Ocean durchschiffen, Voͤlker verderben und

begluͤken kann; so findet das Wort, das diese Sache bezeichnet, auch

nach Jahrhunderten noch keine Aufnahme in dem Woͤrterbuche eines

Volkes, oder man praͤgt ihm hoͤchstens, wie inem Verbrecher

„TECHN.“ auf den

Ruͤken. Das war und ist der Geist unserer Philologen, unter

denen in neueren Zeiten vielleicht nur ein Graf Stratonico lebte, der eine ehrenvolle Ausnahme von diesem

philologischen Treiben verdient. A. d. Ueb..

Geschnittene oder gepreßte eiserne Naͤgel, die aus

Streifen auf der Walze gezogenen Eisenbleches unmittelbar durch Druk verfertigt

werden.

Einige wenige dieser Sorten von Naͤgeln sind besser als jene, die aus

geschlagenem Eisen verfertigt werden, wenn sie parallel mit dem Kerne des Holzes

eingeschlagen werden; sonst aber stehen sie meistens und zu jedem andern Zwecke den

gehaͤmmerten Naͤgeln weit nach. Da ihre Verfertigung indessen weniger

Muͤhe kostet, so sind sie wohlfeiler, und werden haͤufiger gebraucht.

Es gibt mehrere große Fabriken solcher Naͤgel zu Birmingham, und zwei oder

drei derselben sind auch zu London. Man hat sehr viele und verschiedene Sorten

solcher Naͤgel, jedoch weniger als von den gehaͤmmerten.

Gußeisennaͤgel, wo das Eisen geschmolzen, und in Model

von der Form der Naͤgel gegossen wird.

Da sie aͤußerst bruͤchig sind, so koͤnnen sie nur zu wenigen

Zweken gebraucht werden, z.B. an Gartenwaͤnden, bei Stukatur, an groben

Stiefeln und Schuhen, und selbst hierzu nur, weil sie aͤußerst wohlfeil

sind.

Diese drei Classen von Naͤgeln erlauben, in Hinsicht des Materiales, aus

welchem sie verfertigt sind, noch mehrere Unterabtheilungen; so werden die gehaͤmmerten Naͤgel, nach ihren

verschiedenen Zweken, aus drei verschiedenen Sorten von Eisen verfertigt, in welchen

das Eisen selbst schon mehr oder minder rein und fein ist. So wird zu den

Hufnaͤgeln und zu den Naͤgeln fuͤr Muͤller das feinste

und beste Eisen genommen; Eisen von der zweiten Qualitaͤt kommt zu den

kleinsten und feinsten Naͤgeln, und auch noch zu einigen von den

groͤßeren Sorten, die sehr fest hallen sollen; zu den ordinaͤren

Nageln wird das wohlfeilste und gemeinste Eisen genommen.

Geschnittene oder gepreßte eiserne Naͤgel sind

ebenso nach der verschiedenen Guͤte des Bleches, aus welchem sie verfertigt

werden, verschieden, und auch nach der verschiedenen Guͤte der Maschine. Es

ließe sich viel hieruͤber sagen, was jedoch der Raum hier nicht

gestattet.

Auch die Gußeisennaͤgel werden aus drei

verschiedenen Sorten von Eisen gemacht, die durch die verschiedene Art, das Eisen

nach dem Gusse anzulassen, entstehen. So wie sie aus dem Model kommen, sind sie

meistens so bruͤchig wie Glas; durch das gewoͤhnliche Anlassen wird

diese Bruͤchigkeit vermindert, und wenn man sie noch ein Mahl und eine

laͤngere Zeit uͤber anlaͤßt, so werden die

Gußeisennaͤgel so weich und so zaͤhe, wie Kupfer.

Bei den verschiedenen Versuchen, die man anstellte, um Gußeisennaͤgel so fest

und zugleich so wenig bruͤchig wie gehaͤmmerte Naͤgel zu

machen, hat man immer gefunden, daß der gehoͤrige Grad von Festigkeit oder

Steifheit nur in dem Zustande des Eisens zu erhalten ist, wo es nicht angelassen

ist, und in welchem ein Schlag auf den Kopf des Nagels, der nur im Mindesten von der

geraden Richtung abweicht, den Nagel sicher brechen wird. Wenn aber das Eisen

hinlaͤnglich angelassen ist, um nicht zu brechen, sind diese Naͤgel so

weich und nachgiebig, daß sie bei dem geringsten Hindernisse sich biegen. Diese

Schwierigkeiten waren bisher unuͤbersteiglich, und das Resultat hiervon ist,

daß Gußeisennaͤgel nur wenig gebraucht werden koͤnnen.

Bei Verfertigung der geschnittenen oder gepreßten

Naͤgel hatten die Fabrikanten mir aͤhnlichen Schwierigkeiten

zu kaͤmpfen; da aber das Eisen im Eisenbleche sich dem Eisen im

gehaͤmmerten Eisen mehr naͤhert, so fehlte es diesen Naͤgeln

sowohl an Zaͤhigkeit, als an Festigkeit weit weniger als den

Gußeisennaͤgeln; folglich werden sie auch weit haͤufiger gebraucht.

Auf diese geschnittenen oder gepreßten Naͤgel ist nun die Maschine der Herren Ledsam und Jones anwendbar,

und um zu zeigen, was durch diese Maschine gewonnen wird, wollen wir die

gewoͤhnliche Verfertigungsweise derselben hier in Kuͤrze angeben.

Streifen von Eisenblech, das zwischen Walzen gestrekt wurde, und dieselbe Dike hat,

die der Nagel erhalten soll, werden so breit zugeschnitten, als der Nagel lang

werden soll. Man legt sie dann horizontal, mit einer flachen Seite aufwaͤrts,

und schiebt sie in einem Schieber gegen einen gehoͤrig gestellten

Aufhaͤlter unter ein Messer, das an einem maͤchtigen Hebel, oder (wie

es meistens der Fall ist) an dem unteren Ende einer Schwungpresse befestigt ist, und

welches sodann einen Stift oder Nagel (a brad) davon

abschneidet. Wenn man solche Stifte (brads or springs),

die keine Koͤpfe haben, und bloß keilfoͤrmige Stuͤke sind,

verfertigt; so wird der Blechstreifen nach jedem Schnitte umgekehrt, wodurch die

Neigung des Winkels des Schnittes nach der ganzen Laͤnge des Streifens immer

gleichfoͤrmig bleibt, und nichts von demselben verloren geht. Wenn man aber

Stifte mit halben Koͤpfen (bills) verfertigt, so

ist das Messer so eingerichtet, daß es eine halbe Drehung vorwaͤrts und

ruͤkwaͤrts machen kann, und der Streifen bleibt immer auf derselben

Seite liegen. Auf diese Weise erhaͤlt man aus einem Parallelogramme zwei mit

halben Koͤpfen versehene Stifte. Um dieß deutlicher zu machen, fuͤgen

wir hier eine Figur bei. (Fig. 17.)

a, stellt den Blechstreifen dar, der zwischen zwei

Leitern, b, b, gegen einen Aufhaͤlter, c, hinlaͤuft. d, ist

die Schneide des Messers, welches man hier als herabgestiegen betrachten kann, so

daß das Stuͤk, e, ausgeschnitten ist, und einen

Stift bildet. Wenn nun der Streifen, a, umgekehrt wird,

so daß seine obere Flaͤche die untere wird, und gegen den Aufhaͤlter

hingeschoben wird, so kommt das Stuͤk, f, dort zu

liegen, wo ehevor, e, gelegen ist, und wird folglich,

wenn das Messer, d, d, wieder niedersteigt,

abgeschnitten; und so wird durch das Umkehren und Vorschieben des Streifens mit

einer, und durch das Drehen der Schwungpresse mit der anderen Hand schnell eine

große Menge von Stiften geschnitten. Wenn man ferner die Linien, g, in dieser Figur betrachtet, so wird man sehen, daß

sie Stifte mit halben Koͤpfen darstellen, die, da sie so gestellt sind, daß

Kopf gegen Spitze zu liegen kommt, durch abwechselnde halbe Drehung des Messers

leicht ausgeschnitten werden koͤnnen.

Zur Verfertigung der Naͤgel dieser Art von gewoͤhnlicher Groͤße

reicht die Kraft von Jungen und Maͤdchen und Weibern hin, die daher auch in

Fabriken gewoͤhnlich hierzu verwendet werden, und wovon jedes an einer

eigenen Presse arbeitet. Ein Arbeiter arbeitet hier so schnell, als man kaum

zaͤhlen kann. Indessen hat man durch eine sinnreiche Vorrichtung diese

Schnelligkeit noch zu vermehren gewußt, wie die Maschine der Herren Ledsam und Jones beweiset.

Diese Herren haben zwei Figuren in ihrer Erklaͤrung gegeben; wir glauben aber

die Sache durch Eine Figur deutlich machen zu koͤnnen.

a, a, Fig. 16. zeigt zwei der

vier Stuͤzen des Gestelles, wovon zwei hinter den zwei hier angezeigten

verborgen, und mittelst horizontaler Balken eben so verbunden sind, wie bei, b. Dieses Gestell ist befestigt, und dient dem

Schwunggestelle, c, c, zur Stuͤze, so wie der

horizontalen Achse, d, d, die sich in den Lagern bei e, e, dreht, f, ist eine

excentrische Scheibe an der Achse, d, die sich durch

eine Schraube stellen laͤßt, und auf einen Rahmen, g

, wirkt, der an dem Schwunggestelle, c, angebracht ist, welches sich auf Armen oder Zapfen,

h, h, schwingt; i, ist

eine Verbindungsstange, die an der Kurbel auf der Achse, d, und an der Achse eines starken Blaͤtterpaares, k, k, angebracht ist. Diese Achse bewegt sich senkrecht

in einer Furche, wie die punctirten Linien in den Centralbaken des Schwunggestelles

zeigen. Die Blaͤtter, k, k, sind mittelst Angeln

mit den Buͤchsen, l, l, verbunden, welche von den

sich schwingenden Stuͤzen, m, m, getragen werden.

Diese Buͤchsen enthalten die beweglichen Messer, n,

n, welche durch die Schrauben, o, o, und, p, p, an ihrem Plaze befestigt sind, und unten noch

durch andere, die hier nicht dargestellt sind, g, g, ist ein Maß, welches an

der unteren Seile der Buͤchsen, l, l, befestigt

ist, und durch Schrauben gestellt wird, die hier nicht angezeigt sind. Auf der

geneigten Seite von, q, q, liegen nun die Staͤbe

oder Streifen, aus welchen die Naͤgel oder Stifte verfertigt werden, r, r, sind feststehende Messer an den Endbaken des

Schwunggestelles, die durch die Schrauben, s, s, in

ihrer Stelle festgehalten werden, t, ist ein Rahmen, der

an dem feststehenden Rahmen befestigt ist, und die Querstange, v, fuͤhrt, welche in Fig. 18: in einem

groͤßeren Maßstabe dargestellt ist. w, ist eine

der Leitungsstangen, die in die Querstange, v,

eingehaͤkelt, und oben an einem Balken eingeschraubt ist. x, ist ein durchbohrtes Gewicht, das sich auf, w, schiebt, und dessen unteres Ende zur Aufnahme der

Leiste oder des Streifens, y, aus welchem die Stifte

verfertigt werden, ausgehoͤhlt ist. Diese Leiste oder dieser Streifen schiebt

sich nach jedem Schnitte gegen die Kante des feststehenden Messers, r, herab, und ruht auf der Oberflaͤche des Maßes,

g, welches die Breite des Nagels bestimmt. Das

Blatt, k, treibt die Buͤchse, I, vorwaͤrts, die das Messer, n, enthaͤlt, welches das Eisen in gerader Linie

mit der Flaͤche der unteren Oberflaͤche des gegenuͤberstehenden

Messers, r, abschneidet. z,

in Fig. 16.

ist ein Bandrad zur Mittheilung der Bewegung von der Triebkraft her, mit einer

lokeren Rolle an der Seite, um die Maschine außer Gang zu bringen.

Die Maschine arbeitet auf folgende Weise. Durch die

Umdrehung der Achse, d, schiebt die excentrische Scheibe

auf derselben den Schwungrahmen, c, in eine geneigte

Lage. Die Kurbel auf der Achse wirkt zugleich auf die Stange, i, zieht die Blaͤtter, k, k, in eine

horizontale Lage, und treibt dadurch die beweglichen Messer, n, n, vorwaͤrts gegen die feststehenden Messer, r, r, wodurch die Eisenstreifen zwischen denselben

waͤhrend ihres Fortstuͤckens so abgeschnitten werden, als wenn sie von

einer Scheere geschnitten wuͤrden. Die auf diese Weise geschnittenen Stifte

fallen uͤber die schiefe Flaͤche des Maßes hinab, und werden in einer

darunter befindlichen Buͤchse aufgenommen. Die entgegengesezte Schwingung des

Schwunggestelles erzeugt einen zweiten Schnitt, und so wird auf beiden Seiten der

Maschine, wovon hier nur eine dargestellt ist, eine Reihe von Staͤben oder

Streifen in eine Linie gebracht, welche alle waͤhrend einer Umdrehung zwei

Mahl abgeschnitten werden. Nimmt man also, nach dem Verfahren der

Patenttraͤger, 8 Staͤbe oder Streifen fuͤr jedes Messerpaar, so

erhaͤlt man bei jeder Umdrehung der Achse 32 Stifte. Da hierzu Kraft

noͤthig ist, so wird eine Dampfmaschine oder ein Wasserrad angewendet. Man

sieht in der Figur nur die Enden der Messer; diese koͤnnen aber auch groͤßer seyn, und eine

beliebige Anzahl Stifte auf ein Mahl schneiden, so viel naͤmlich die Kraft

der Dampfmaschine erlaubt.

Der Unterschied in der Arbeit dieser Maschine und der bisher gewoͤhnlichen

ergibt sich hieraus von selbst.

Tafeln