| Titel: | Beschreibung meiner neuen Dampfmaschine mit sehr hohem Druke. Von Dr. Ernst Alban. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung meiner neuen Dampfmaschine mit sehr

hohem Druke. Von Dr. Ernst Alban.

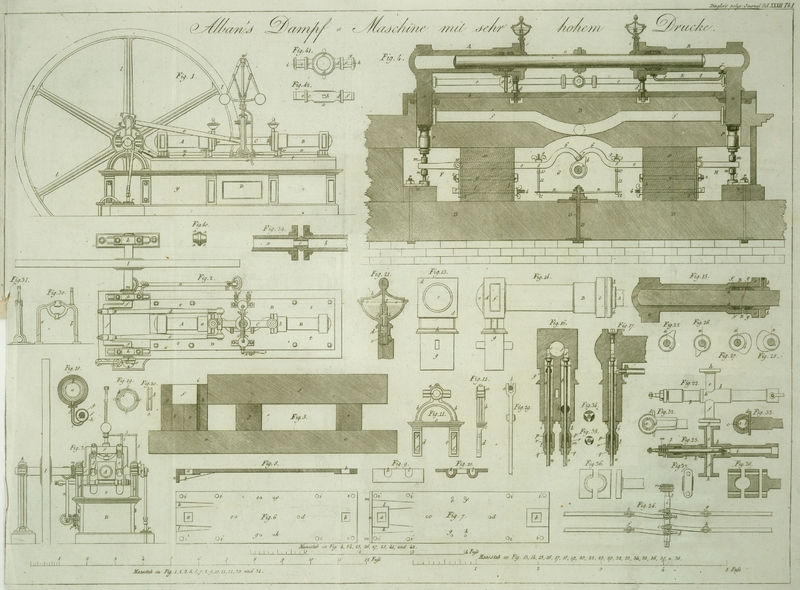

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Alban, Beschreibung meiner neuen Dampfmaschine mit sehr hohem

Druke.

Ich schike diese Beschreibung derjenigen meines neuen Entwikelungsapparates voraus,

indem ich vor der Bekanntmachung desselben noch einige Versuche mit ihm abzuwarten

mir vorgenommen habe, deren Resultate manchen Einfluß auf diejenige Construction

desselben haben, die ich als die neueste und beste empfehlen moͤchte.

Schon in meiner vorausgegangenen Abhandlung uͤber mein neues

Dampfentwikelungsprincip und seine Anwendung auf Maschinen habe ich mich darzuthun

bemuͤht, daß ein zwekmaͤßiger Apparat zur Benuzung sehr

hochdruͤkender Daͤmpfe (von 600 bis 800 Pfund Druk auf dem

Quadratzoll) oder eine Dampfmaschine mit sehr hohem Druke bis jezt noch mehr zu den

frommen Wuͤnschen gehoͤrt habe, als ein genuͤgender

Dampfentwikler fuͤr denselben. Es stellt sich naͤmlich der

Ausfuͤhrung und wirklichen Anwendung einer solchen Maschine ein großes Heer

von Schwierigkeiten entgegen, das von dem groͤßten Theile der Verbesserer

bisher kaum gewuͤrdigt, von Hrn. Perkins aber noch

nicht ein Mal zur Haͤlfte uͤberwunden worden ist. Diese

Schwierigkeiten betreffen folgende Hauptumstaͤnde:

1) Es ist sehr schwer, den Gang aller derjenigen. Organe der

Maschine, denen die Triebkraft des sehr hochdruͤkenden Dampfes

mitgetheilt und durch welche sie fortgeleitet wird, die also unter dem hohen

Druke sich in steter Bewegung befinden, in dem Grade dampfdicht zu erhalten, daß

kein merklicher Verlust an Daͤmpfen Statt finde. Diese Schwierigkeit

zeigt sich vorzuͤglich bei der Bewegung der Staͤmpel solcher

Maschinen und in ihrer Neuerung.

2) Es ist ferner selbst eine zwekmaͤßige dampfdichte

Verbindung aller unbeweglichen, starken Dampf enthaltenden, Theile mit großen

Umstaͤnden verbunden, zumal wenn eine der Hauptforderungen dabei,

Einfachheit und Bequemlichkeit in der Anwendung der dahin zwekenden

Vorrichtungen, beruͤcksichtigt werden soll.

3) Eine Hauptschwierigkeit liegt aber in der Besiegung der großen

Hize sehr hoch gespannter Daͤmpfe, die alle Liederungen mehr oder weniger

angreift und jede Reibung zwischen Metallflaͤchen durchaus

verbietet.

Obgleich sich nun nicht laͤugnen laͤßt, daß der menschliche, stets

unerschoͤpfliche, Geist Mittel finden koͤnne und werde, um allen

diesen Schwierigkeiten die Spize zu bieten und sie zu besiegen, so wird doch die bei

dieser Besiegung laut werdende unerlaͤßliche Forderung an ihn, dieselbe durch

die moͤglichst einfachsten und kunstlosesten Mittel auszufuͤhren, eine

nicht minder schwierige, ja fast noch groͤßere Aufgabe fuͤr ihn. Mit

der Erfindung einer durchaus zwekmaͤßigen Dampfmaschine von sehr hohem Druke

sollen naͤmlich nicht allein die bei den bisherigen Dampfmaschinen erhaltenen

Resultate vollkommen erreicht, sondern auch groͤßere Vortheile in der

Anschaffung, Anwendung und Behandlung derselben erzielt werden, wenn sie wirklich

von wohlthaͤtigem Einflusse auf die Industrie seyn soll. Eine solche Maschine

muß einfach, kunstlos, weniger kostspielig und, vor allen Dingen, dauerhaft seyn, in

allen diesen Haupteigenschaften wo moͤglich sogar die bisher

gewoͤhnlichen Maschinen mit niederm Druke noch uͤbertreffen.

Ich werde jezt diejenigen Wege, die ich zur Realisirung einer solchen, allen

Forderungen genuͤgenden, Dampfmaschine eingeschlagen habe, der

Pruͤfung Sachkundiger vorlegen. Sie koͤnnen dieselben theils als Ideen

betrachten, die noch durch keine Erfahrung bestaͤtigt sind, und deßhalb unter

die Kategorie der Vorschlaͤge gehoͤren, theils aber auch als

Plaͤne ansehen, die durch eine Menge zeitraubender und kostspieliger

Versuche, sowohl in Deutschland, als in England gepruͤft, gewuͤrdigt

und als richtig und zwekmaͤßig erwiesen sind. Ich schmeichle mir indessen,

daß selbst die als Vorschlaͤge zu betrachtenden Theile meiner Erfindung

dadurch einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit des Gelingens gewinnen, daß sie

theils auf einfachen, mechanischen und physikalischen Principien beruhen, deren

Wahrheit nicht allein klar in die Augen leuchtet, sondern auch als bekannt

angenommen werden kann, theils aber auch von mir auf Erfahrungen gebaut sind, von

denen ich mir bei einem zwoͤlfjaͤhrigen steten Experimentiren im Felde

der Dampfmaschinen einen nicht unbedeutenden Schaz gesammelt habe. Auch betreffen

sie hie und da Gegenstaͤnde, die schon theilweise zu einem andern Zweke, oder

in einer andern Form, oder bei andern Gelegenheiten mit Gluͤk in Gebrauch

waren und hier nur eine neue veraͤnderte Anwendung finden. Da ich jezt

beschaͤftigt bin, auch diese als Vorschlaͤge zu betrachtenden Ideen

naͤher durch Erfahrungen zu pruͤfen, so duͤrfte ihre

groͤßere oder mindere Zulaͤssigkeit vielleicht bald an's Licht gestellt

werden. Ihre jezige fruͤhe Mittheilung betrachte man als ein Streben, die

Mitwirkung aller derjenigen Vaterlandsfreunde, denen die technische Wohlfahrt

unseres guten Deutschlands am Herzen liegt, anzurufen, und in ihnen den Trieb zur

Befoͤrderung eines so interessanten und wichtigen Unternehmens zu weken.

Von meinem Entwikelungsapparate werde ich spaͤter die gehoͤrigen

Mittheilungen machen, sobald ich die Resultate eines jezt in Arbeit stehendenDieser Entwikelungsapparat macht leider sehr langsame Fortschritte, da mir

gaͤnzlich die Mittel fehlen, die durch den Bau desselben entstehenden

Kosten zu bestreiten. gehoͤrig anzugeben im Stande bin. Ich bin sehr gespannt, ob es mir

gluͤken wird, hier in unserm, so oft von seinen eignen Buͤrgern

herabgewuͤrdigten, Vaterlande einen Apparat herzustellen, der mir bei meinen

Versuchen in England zwar die herrlichsten Aussichten eroͤffnet hat, dessen

voͤllige Vollendung und Vervollkommnung mir aber von den stolzen Britten, die

troz meiner vielfaͤltigen Leistungen durch Ohrenblaͤserei und Kabale

ihrer Landsleute schwankend und mißtrauisch erhalten wurden, verweigert, theils

durch Raͤnke und Unwissenheit und Unbeholfenheit der leztern in einem ganz

neuen Felde der menschlichen Forschung sich zu bewegen, vereitelt wurdeIch hatte meinen Probeentwikelungsapparat in London sehr gluͤklich

vollendet, kann auch daruͤber Zeugnisse meiner Interessenten

beibringen, als der Bau des zweiten Entwiklers Schwierigkeiten bei der

Ausfuͤhrung der Metallgefaͤße bliken ließ, die indessen eine

Reihe einfacher und nicht kostspieliger Experimente bald besiegt haben

wuͤrde, wenn dieselben privatim und mit

gehoͤriger Ruhe angestellt worden waͤren. Diese vorzunehmen

verboten theils die Umstaͤnde (der neue Generator war auf Bestellung

der Regierung gemacht), theils die Ungeduld meiner Interessenten. Die

Maschine sollte durchaus oͤffentlich aufgestellt und ihre

gluͤkliche Vollendung forcirt werden. Diese ungluͤkliche

Maxime veranlaßte einen unmaͤßigen Kostenaufwand, da die wenigen

Versuche, die zur Besiegung jener praktischen Schwierigkeiten unternommen

wurden, alle in einem zu großen Maßstabe und in zu kurzer Zeit

ausgefuͤhrt werden mußten, so daß ich oft beim Verungluͤken

des einen Versuchs nicht 12 Stunden Frist hatte, einen neuen Plan zu

entwerfen und vorzubereiten und nie im Stande war, irgend ein

pruͤfendes und das Gelingen des neuen Versuchs mehr sicherndes

Experiment vor der Ausfuͤhrung desselben anzustellen. Dabei ging der

Muth und Eifer und die Froͤhlichkeit meiner Interessenten und

endlich, da sie meistens wenig beguͤtert waren, auch der nervus rerum gerendarum zu Ende. Ihr Vertrauen

zu mir, dessen Erfindungsgeist sich in der Klemme nicht frei bewegen konnte,

dessen animus zum Schaffen durch den heftigen

und zerstoͤrenden Drang der Umstaͤnde erdruͤkt, dessen

Thaͤtigkeit und Eifer zum Wirken durch Einschraͤnkungen des

freien Willens, den besten Weg zur Erreichung des Zieles zu waͤhlen,

gelaͤhmt und durch die traurige Stimmung, worein mich die

Ausfaͤlle meiner unzaͤhligen Feinde und Widersacher und die

betruͤbende Aussicht auf mein und meiner Familie kuͤnftiges

Loos versezten, getoͤdtet wurden, verlor sich um so mehr, je mehr

meine Widersacher den ungluͤklichen Zeitpunkt gegen mich benuzten und

meine Faͤhigkeiten bei ihnen in ein schlechtes Licht zu stellen

suchten. Alles dieses verwikelte uns in Mißhelligkeiten und Streitigkeiten

mit einander, bis ich endlich im Gefuͤhle, in England bei dem besten

Willen und Faͤhigkeiten nicht frei und darum nicht gluͤklich

und wohlthaͤtig wirken zu koͤnnen und durch die

Erschoͤpfung ihrer, durch unnuͤze Verschwendungen und

Aufopferungen geschwaͤchte, Kasse bewogen, im hoͤchsten

Ueberdrusse, aber mit der ungetruͤbtesten lebendigsten Hoffnung, daß

mir die

Vorsehung uͤber lang oder kurz ein Mal Gelegenheit verschaffen werde,

frei und unabhaͤngig meines Plaͤne auszufuͤhren und

meiner Erfindung eine groͤßere Vollendung zu geben, freiwillig

England verließ..

Ich will jezt erst meine Maschine im Ganzen beschreiben und hernach zur

naͤheren Erklaͤrung ihrer einzelnen Theile und ihres Zwekes

uͤbergehen.

A. Allgemeine Uebersicht der

Maschine.

Meine Maschine besteht aus zwei horizontal liegenden Cylindern oder vielmehr

Stiefeln, die auf dem Gestelle so befestigt sind, daß beider Achsen genau in einer

Linie liegen. Auf der I. Tafel, worauf in Fig. 1, 2 und 3 ein Aufriß meiner ganzen

Maschine, und zwar in Fig. 1 eine Ansicht

derselben von der Seite, in Fig. 2 von oben und Fig. 3 vom

linken Ende vorgestellt ist, sieht man bei A und B die beiden Stiefel. In denselben bewegt sich, C, ein solider Staͤmpel, dessen Gang an beiden

Stiefeln bei a und b durch

eine Stopfbuͤchse gedichtet wird. Zwischen dem Staͤmpel und dem innern

cylindrischen Raume des Cylinders bleibt nur gerade so viel Zwischenraum, daß

ersterer sich frei und ohne die Waͤnde zu beruͤhren darin bewegen

kann.

Der Staͤmpel ist zwischen beiden Stiefeln mit einem Querstuͤke Fig. 2, c, versehen, das durch einen Keil daran befestigt ist.

Lezteres bewegt zwei Leitstangen, d und e, die zur Kurbel, f,

fuͤhren und diese bei dem Hin- und Hergange des Staͤmpels in

eine Rundbewegung sezen. Das Querstuͤk ist gerade in der Mitte des ganzen

Staͤmpels befestigt, und damit es sich mit dem Staͤmpel frei bewegen

koͤnne, stehen die Stiefel in der dazu noͤthigen Entfernung von

einander. Der Staͤmpel ist so lang, daß er bei seiner Hin- und

Herbewegung in den Stiefeln beide wechselsweise fuͤllt und leer macht, so,

daß waͤhrend er in dem einen bis an's Ende eingedrungen ist, er den andern

bis zu seiner Stopfbuͤchse verlassen hat.

Auf diese Weise bildet der Staͤmpel das Organ, dem der Dampf die erste

Bewegung in der Maschine mittheilet. Wenn er naͤmlich in den einen oder den

andern Stiefel ganz eingedrungen ist, so wird der Dampf in diesen geleitet und

treibt ihn auswaͤrts, waͤhrend er den von ihm verlassenen Raum

fuͤllt, zugleich schiebt er ihn aber in die Tiefe des

gegenuͤberliegenden Stiefels hinein. Ist er hier ganz bis an's Ende desselben

gekommen, so wird Dampf in diesen eingelassen, waͤhrend er aus dem andern

in's Exhaustionsrohr abstroͤmt. Der Staͤmpel tritt nun seinen

Ruͤkweg an und dringt von neuem in den entgegengesezten Stiefel, nach dessen

Fuͤllung der einstroͤmende Dampf ihn wieder zuruͤkschiebt.

Waͤhrend der Staͤmpel so in beiden Stiefeln durch den Dampf hin und

her getrieben wird, sezt er außerhalb derselben und zwischen beiden das Querstuͤk und mit

demselben die Leitstangen sammt der Kurbel in Bewegung. Die Kurbel dreht sich in

zwei Lagern des Gestelles Fig. 2 und 3, g, und h, die von Gußeisen mit Messing

ausgebuchset und auf gußeiserne Boͤke, i,

gestellt sind. Leztere werden an das hoͤlzerne Maschinengestelle, D, angeschroben. Außerhalb des hintern Lagers

verlaͤngert sich die eiserne Welle der Kurbel und ihr Endzapfen liegt dann in

einem dritten Lager Fig. 2 und 3, k. Auf der Welle befindet sich das Schwungrad Fig. 1, 2 und 3, l, und ein konisches Getriebe, m, welches

durch die schraͤg nach abwaͤrts zum untern und Mittlern Theile des

Maschinengestelles laufende, und mit zwei gleichen Getrieben versehene Welle, n, die Steurungswelle in Bewegung sezt, deren Ende Fig. 3, o, aus dem Gestelle hervorragt und mit einem gleichen

Getriebe, p, versehen ist. Alle diese verschiedenen

Getriebe haben gleichen Durchmesser und gleiche Anzahl von Zaͤhnen, woher die

Steurungswelle mit der Kurbelwelle gleiche Umlaͤufe macht. Das vordere Ende

der Kurbelwelle traͤgt eine runde Scheibe, Fig. 1, 2 u. 3, q, die mit einem excentrisch angesezten Zapfen versehen ist, von welchem

die Triebstange fuͤr die Drukpumpe, r, zu deren

Staͤmpel herabgeht und diesen in Bewegung sezt. Die Drukpumpe arbeitet mit

einem Staͤmpel und ist ganz so construirt, wie ich eine dergleichen im

polytechn. Journale Bd. XXVIII. S. 425.

beschrieben und abgebildet habe.

Um den Gang des Staͤmpels in den beiden Stopfbuͤchsen immer

schluͤpfrig zu erhalten, sind auf der Scheibe, s,

des Stopfpfropfens jeder derselben kleine Fettbuͤchsen angebracht, die

fortwaͤhrend ihr Fett tropfenweise durch einen Canal der Scheibe dem

Staͤmpel zuleiten. Um ein solches tropfenweises Abfließen des Fettes aus den

Buͤchsen zu bewerkstelligen, enthalten diese in ihrem Fuße eine kleine

Hoͤhlung, worein ein Stuͤkchen Fensterschwamm gelegt wird. In die

Hoͤhlung kann ein Pfropfen, der durch einen kleinen an der, oben auf der

Buͤchse befindlichen Eichel befestigten, Stiel gedreht wird, mehr oder

weniger in die Hoͤhlung hineingeschroben werden, so daß dadurch der

Fensterschwamm mehr oder minder zusammengedruͤkt wird. Nach den verschiedenen

Graden seiner Zusammenpressung laͤßt dieser nun das Fett, was durch einen

Canal des Pfropfens aus der Buͤchse in ihn dringt, schneller oder langsamer

durch, so daß auf diese Weise der Zufluß desselben auf den Staͤmpel genau

regulirt werden kann.

Um den Gang des Staͤmpels in den Stopfbuͤchsen der Stiefel

voͤllig dampfdicht zu machen, liegt in der Mitte der Hanfliederung derselben

ein Ring von Kanonenmetall oder einer besondern Metallmischung, (m. s. weiter

unten), der sowohl nach dem Staͤmpel hin, als an seiner aͤußeren

Flaͤche hohl ausgedreht ist. Er bildet so zwei ringfoͤrmige Canaͤle, einen nach innen

um den Staͤmpel, und einen nach außen an der Wand der Stopfbuͤchsen.

Beide Canaͤle werden durch mehrere kleine, durch die Waͤnde des Rings

gebohrte, Loͤcher in Verbindung gesezt. Der aͤußere Canal communicirt

durch eine Oeffnung in der Wand der Stopfbuͤchse mit einem Rohre, das

entweder von dem untern Theile einer Erweiterung der Dampfroͤhre kommt, oder

mit einer kleinen Hoͤhlung an dem tiefsten Theile des innern Stiefelraumes

zusammenhaͤngt und aus beiden, sowohl Dampfroͤhre als Stiefel, die

sich darin verdichteten Daͤmpfe als Wasser in den Ring fuͤhrt, und

dieses hier unter Druk haͤlt, so daß dem von innen gegen die

Stopfbuͤchse andringenden Dampfe ein hydraulischer, gleich starker Druk

innerhalb der Liederung entgegensteht, der dessen Entwischen vollkommen

verhuͤtet. Die Einrichtung ist hoͤchst einfach und compendioͤs

und auf diese Weise ein sehr wichtiger Zwek durch ein sehr ungekuͤnsteltes

Mittel erreicht.

Die beiden Dampfstiefel sind auf der gußeisernen Platte, t, des hoͤlzernen Maschinengestelles, D, theils festgekeilt, theils festgeschroben. Man vergleiche hier Fig. 4. An den

beiden aͤußeren Enden desselben ist naͤmlich ein langer Fortsaz, a, angegossen, der nach unten durch die Gestellplatte,

b, geht, und unter derselben durch einen Keil, c, befestigt ist. Diese Art der Befestigung ist

hoͤchst sicher, dauerhaft und kunstlos. Außerdem wird das entgegengesezte

Ende der Stiefel durch eine kleine eiserne Stuͤze, d, getragen. In den Fortsaͤzen der Stiefel befindet sich die

Steurung. Sie besteht aus konischen Ventilen von hartem Stahl, die die in die

Stiefel fuͤhrenden Canaͤle oͤffnen und schließen. Ihre Stiele

gehen in Canaͤlen der Fortsaͤze abwaͤrts und am Boden derselben

durch messingene Roͤhren, die in die Fortsaͤze eingeschroben sind und

die kleinen Stopfbuͤchsen fuͤr die Stiele enthalten. Aus den

Canaͤlen fuͤhren Oeffnungen in die Dampf- und

Exhaustionsroͤhre, wovon jede die gleichartigen Canaͤle der beiden

Fortsaͤze verbindet.

Das Dampfrohr, e, Fig. 1, u, muͤndet sich sehr hoch in den Canal des

Dampfventils, und zwar gleich unter dem Stiefel, etwas mehr nach hinten, als vorne.

Auf diese Weise kommt das Dampfrohr uͤber der Gestellplatte zu liegen,

waͤhrend das Exhaustionsrohr (Fig. 4, f,) unterhalb derselben sich befindet. Da die

Fortsaͤze von nicht ganz geringer Hoͤhe sind, so bleibt unter der

Dampfroͤhren-Muͤndung in dem Canale ein bedeutender Raum, in

welchem sich nach und nach verdichtete Daͤmpfe aus der Dampfroͤhre

sammeln und hier eine Wassersaͤule uͤber der Stopfbuͤchse des

Dampfventilstiels und in dem Canale bilden, durch welche die Hize der Daͤmpfe

nach unten nur in sehr geringem Maße durchdringt, so daß jene Stopfbuͤchse, die sonst

eine bedeutende Dampfhize auszustehen haͤtte, nun nur in einer

maͤßigen Waͤrme arbeitet. Eine gleiche Wassersaͤule steht

uͤber der Stopfbuͤchse des Exhaustionsventils, jedoch ist dieselbe

weniger hoch, braucht es auch nicht zu seyn, da die Hize der durch den Canal

abstroͤmenden Daͤmpfe, die sich schon zum Druk der Atmosphaͤre

herunter ausdehnten, den Siedpunkt des Wassers nicht uͤbersteigt.

Das Dampfrohr liegt unter den Stiefeln etwas nach hinten. Es hat in der Gegend der

Stopfbuͤchsen der Stiefel zwei kugelfoͤrmige Erweiterungen, g, Fig. 1, v, v, von welchem das obengenannte Wasserrohr Fig. 4, h, in den Ring der Stopfbuͤchse

fuͤhrt.

In der Mitte des Dampfrohrs befindet sich eine messingene Buͤchse, i, mit einem regulirenden Ventile, worauf der Gouverneur

Fig. 1,

w, der Maschine wirkt. Sie liegt quer uͤber

dem Gestelle und verbindet sich nach hinten mit dem Dampfrohr, vorne aber kommt der

Stiel des regulirenden Ventils aus seiner Stopfbuͤchse nach außen hervor und

hat hier ein dreigaͤngiges Gewinde, womit er sich in einer Mutter des

Stopfpfropfens der Stopfbuͤchse dreht. Außerhalb ist ein Hebel Fig. 1, x, an demselben befestigt, der auf die

gewoͤhnliche Weise von dem Gouverneur der Maschine bearbeitet wird. Dieser

Gouverneur sieht in einem gußeisernen Gestelle uͤber und zwischen beiden

Stiefeln. Er ist von ganz gewoͤhnlicher Einrichtung und wird durch eine

Schnur voll der Steurungswelle aus betrieben.

Die Steurungswelle Fig. 4, i, dreht sich unter dem Gestelle in

Zapfenlagern. Sie hat Nasen, k, wodurch sie in den

bestimmten Momenten die vier Hebel luͤftet, die die Ventile oͤffnen

und schließen, indem sie uͤber deren, nach außen und unten hervorragende, und

unten im Gestelle sich noch in Ruͤken bewegende, Stiele greifen, und diese an

Ansaͤzen, m, heben und senken, die an denselben

durch kleine Keile befestigt sind. Die Nasen fuͤr die Dampfventile sind so

eingerichtet, daß sie den in die Stiefel zulassenden Dampf schon auf 1/3 des

Staͤmpelhubes abschließen.

Da das Dampfventil so gestellt ist, daß die in den Cylinder stroͤmenden

Daͤmpfe es zu schließen streben, so ist einem uͤbermaͤßigen

Druke der Daͤmpfe darauf dadurch vorgebeugt, daß der Stiel desselben genau

den Durchmesser der Oeffnung hat, welche es schließt. Auf diese Weise wird der Druk

der Daͤmpfe darauf so gut wie aufgehoben. Eine kleine Feder an dem

Bewegungshebel druͤkt es wieder zu, wenn es geoͤffnet war.

Mit dem Exhaustionsventile verhaͤlt es sich aber ganz anders. Da es, gleich

dem Dampfventile, von unten gegen die durch dasselbe zu schließende Oeffnung

druͤkt, so strebt der im Cylinder wirkende Dampf es zu oͤffnen und

wuͤrde es stets offen erhalten, wenn nicht eine starke Feder, n, am Bewegungshebel, o,

dasselbe mit Gewalt geschlossen erhielte. Dieser aͤußere mechanische

Gegendruk durch die Feder wird so berechnet, daß er den gesezlichen der

Daͤmpfe im Stiefel um etwas uͤbertrifft. Auf diese Weise hat die

Maschine nur bei Luͤftung des Ventils die Differenz zwischen Dampfdruk und

mechanischen Gegendruk auf dasselbe zu heben. Die Exhaustionsroͤhre liegt

unterhalb der gußeisernen Platte des Gestelles zwischen den beiden

Stiefelfortsaͤzen, und ein von derselben abfuͤhrendes Abzugsrohr, p, fuͤhrt die Daͤmpfe aus demselben unter

die Sohle des Maschinenraums, unter welcher sie in's Freie geleitet werden.

B. Naͤhere Beschreibung der

Maschine.

Die hier beschriebene Maschine ist auf die Kraftleistung von zehn Pferden berechnet.

Sie wirkt mit 600 bis 700 Pfund Druk auf den Quadratzoll, hat einen

dreizoͤlligen Staͤmpel, einen 18zoͤlligen Hub und macht 60

Umgaͤnge in der Minute. Alle Zeichnungen derselben sind genau nach dem

Maßstabe angeordnet und die Berechnung nach englischem Maße gemacht. Ich will nun

versuchen, die Maschine so genau und ausfuͤhrlich als moͤglich zu

beschreiben, damit jeder Dampfmaschinen-Kuͤndiger ein recht klares

Bild davon erhalte.

I. Gestell, Fig. 1, 2, 3 und 4, D. Besonders vorgestellt sieht. man sein Gerippe

Fig.

5.

Es kann dasselbe von Holz oder von Gußeisen verfertigt werden. Fuͤr

Deutschland moͤchte in allen Faͤllen ein hoͤlzernes

vorzuziehen seyn, indem ein solches in den meisten Gegenden nicht allein am

wohlfeilsten zu haben, sondern auch am leichtesten von gewoͤhnlichen

Arbeitern herzustellen ist. Uebrigens ist es auch von Werth, die Transportkosten

von Maschinen nicht durch schwere Gestelle zu vergroͤßern. Ein Gestell,

wie das zu meiner Maschine gehoͤrige, kann beim Aufstellen einer Maschine

gleich an Ort und Stelle durch gewoͤhnliche Zimmerleute verfertigt und

zugerichtet und nach Vollendung der Aufstellung durch einen gewoͤhnlichen

Tischler mit einer zierlichen Verkleidung versehen werden.

Man wird am zwekmaͤßigsten moͤglichst trokenes Eichenholz dazu

anwenden, wenigstens muß die oberste Dekplatte von diesem Holze genommen werden.

Zuerst legt man auf das Grundgemaͤuer zwei bis drei starke Schwellen, a, der Laͤnge nach neben einander und

verbolzt selbige theils unter einander, theils mit ersterem auf die

gewoͤhnliche Weise. Nun legt man in der Breite des Maschinengestelles

bei, b, c, d, und e,

mehrere starke Stuͤke gutes festes Holz quer uͤber die Schwellen

und uͤber diese, in der Laͤnge des Maschinengestelles, die Platte, f, aus zwei oder drei starken, den haͤrtesten

und besten Stuͤken zusammengefuͤgt. Schwelle, Querlager und Platte

werden zusammen verbolzt, so daß sie ein unzertrennliches Ganzes bilden. Die

Laͤnge und Groͤße der verschiedenen Theile des Gestelles wird

jedes Mal durch den Umfang der darauf zu stellenden Maschine bestimmt. In der

vorliegenden Zeichnung ist die Platte acht Fuß lang und Ein Fuß zehn Zoll breit.

Alles Holz in dem Gestelle haͤlt Ein Fuß im Quadrat.

Fuͤr das Lager der Schwungradwelle wird außerhalb des Gestelles, nach

hinten, eine eigene Schwelle gelegt und auf dem Grunde befestigt. Fuͤr

das Schwungrad selbst aber bleibt eine Vertiefung im Grundgemaͤuer, da

ein Theil desselben unter die Sohle hinabreicht.

Bei, g, und h, werden

sowohl hinten, als vorne Falzen eingestemmt, die die gußeisernen Staͤnder

des Welllagerbokes aufnehmen. Ihre Tiefe richtet sich natuͤrlich nach der

noͤthigen Entfernung der beiden Lager, des vordern und hintern, von

einander. Zur Befestigung der Staͤnder gehen vier Bolzen quer durch das

Holz des Gestelles, die beide Lagerboͤke zugleich an das Gestell anziehen

und es fest mit demselben verbinden. Da an der Welle alle Kraft der Maschine

sich gleichsam concentrirt, so ist es durchaus noͤthig, daß die Lager

derselben sehr fest und unverruͤkbar stehen.

Da, wo die beiden Lagerboͤke sich befinden, ist die Platte des Gestelles

bedeutend von oben herunter ausgeschnitten, m. s. i,

damit die Kurbel sich frei uͤber derselben bewegen koͤnne. Sie

bildet hier einen tiefen Absaz des Gestelles, gegen welchen gehalten die Stiefel

mit ihrer gußeisernen Dekplatte bedeutend erhoͤht liegen.

Fuͤr die Drukpumpe ist an der Sohle des Gestelles ein Vorsprung

angebracht, der mit in den Sokel desselben verzogen ist. Sie wird auf diesen

Vorsprung durch Schrauben gehoͤrig befestigt. Ihre Cisterne wird neben

der Schwelle in das Grundgemaͤuer eingesenkt und gehoͤrig bedekt,

damit kein Staub und Schmuz in dieselbe dringen koͤnne. Das ganze

hoͤlzerne Gestell ist mit einer hoͤlzernen Bekleidung versehen,

deren Form und Verzierungen aus Fig. 1 und 3 deutlich

werden. Jedoch koͤnnen beide beliebig und auf mannigfaltige Weise

veraͤndert werden. In den Feldern, y, und z, werden Thuͤren angebracht, um bequem zu

der Steurung kommen zu koͤnnen. Diese liegt in meiner Maschine

voͤllig versteckt und vor allen Unreinlichkeiten und

Beschaͤdigungen gesichert, welcher Umstand manchen wichtigen Vortheil

gewaͤhrt.

An gußeisernen Theilen gehoͤren zu dem Gestelle nur die zwei

Lagerboͤke und die obere Dekplatte. Von beiden will ich noch besonders

reden.

Die Lagerboͤke werden aus einem Staͤke gegossen und aus Fig. 1 und

3

gehoͤrig deutlich. Man sieht einen derselben Fig. 11 im Aufrisse,

Fig.

12 in der Seitenansicht. Gleiche Buchstaben bezeichnen gleiche

Gegenstaͤnde. Beide koͤnnen nach einem Modelle gegossen werden.

Sie bestehen oben aus dem eigentlichen Lager, a,

fuͤr die Welle, in welches die messingenen Buͤchsen eingesezt

werden. Der obere Theil des Lagers ist besonders gegossen und wird durch zwei

Schrauben Fig.

1 und 2 an den, unten an den Bok angegossenen, Theil in dem Maße angezogen,

daß die Wellzapfen frei spielen koͤnnen, ohne im Mindesten zu schlottern.

Damit die Schrauben sich nicht zuruͤkdrehen koͤnnen und das Lager

schlottrig machen, schlage ich vor, jene bekannte Methode zu befolgen, nach

welcher man Stuͤkchen weiches Holz zwischen beide Theile des Lagers da

legt, wo die Schrauben angebracht sind, und nun die Schrauben so fest als

moͤglich anzieht. Daß diese Stuͤkchen Holz gerade die

Staͤrke haben muͤssen, die noͤthig ist, um bei starkem

Anziehen der Schrauben den Wellzapfen ihre Freiheit zu erhalten, versteht sich

von selbst.

Unter dem Lager macht der Bok einen Bogen Fig. 12, b, mit dessen beiden Schenkeln er auf seinem

Gesimse, c, ruht. Dieses Gesimse bildet einen Theil

desselben Gestelles und gibt dem Bogen mehr Festigkeit, zugleich aber

erhoͤht es die gefaͤllige Form des Ganzen. Von demselben gehen die

Staͤnderplatten, d, und e, abwaͤrts und sind so lang, daß sie bis auf

den Sokel des Gestelles reichen. Sie sind auf ihrer aͤußern

Flaͤche in der Mitte vertieft gegossen, so daß ihre vier Seiten einen

starken erhabenen Rand bilden, der ihre Staͤrke und Festigkeit vermehrt,

ohne daß sie uͤberfluͤssig mit Masse uͤberladen

waͤren. In der Vertiefung jeder Staͤnderplatte finden sich die

Loͤcher fuͤr die Bolzen. Gesimse und Staͤnderplatten bilden

nach dem Gestelle hin voͤllig gerade Flaͤchen, damit sie sich gut

an's Holz desselben anschließen. Was die einzelnen Verzierungen der

Lagerboͤke betrifft, so werden sie aus den Zeichnungen voͤllig

deutlich. Ihre Form bleibt der Wahl jedes Baumeisters uͤberlassen.

Die Dekplatte des Gestelles besteht aus einem Stuͤke und hat die

Laͤnge und Breite desjenigen hoͤher liegenden Theils der

hoͤlzernen Gestellplatte, die die Stiefel traͤgt. Sie hat nahe an

ihren beiden Enden fuͤr die Fortsaͤze der Stiefel vierekige

Oeffnungen und ist rund um selbigen herum, und zwar nach unten, diker gegossen,

um an dieser Stelle die gehoͤrige Staͤrke zu besizen. Ihre Dike

muß verschieden nach der Kraft der Maschine eingerichtet werden. Fuͤr

eine zehnpferdige Maschine ist Ein Zoll Dike hinreichend. In der Gegend der

Oeffnungen wuͤrde ich sie indessen gerne 1 1/2 Zoll stark gießen

lassen.

Ihre Construction ist auf beiden Enden verschieden. Da die Leitstangen fuͤr die Bewegung der

Kurbel an dem dahin gekehrten Ende der Platte unter das Niveau derselben

hinabsteigen, wenn die Kurbel den untern Theil ihres Kreises beschreibt, so ist

es noͤthig, daß die Platte an diesen Stellen Vertiefungen enthalte. Die

Form und Groͤße derselben kann man leicht bestimmen, wenn man in dem

Aufrisse der Maschine, von dem mittlern Stande des Querstuͤks des

Staͤmpels zu der Kurbelwarze in ihrem tiefsten Stande, eine Linie zieht.

Man sieht in Fig. 6, 7, 8, 9 und 10 die Platte in

verschiedenen Stellungen gezeichnet. Fig. 6 zeigt eine

Ansicht derselben von oben, a, und b, sind die Oeffnungen zur Aufnahme der

Stiefelfortsaͤze, c, und d, die Oeffnungen fuͤr die die Stiefel

tragenden kleinen Saͤulen; e, f, g, und h, die Oeffnungen fuͤr die Schrauben zur

Befestigung des Gouverneurgestells, i, i, i, i,

verschiedene Loͤcher fuͤr die, die Platte an das Gestell

anziehenden, Bolzen. Diese Bolzen koͤnnen die naͤmlichen seyn, die

die einzelnen Theile des Gestelles unter sich vereinigen. k, und l, sind die Vertiefungen

fuͤr die Leitstangen. Sie liegen gleich neben dem Stiefel und haben am

Rande der Platte ihre groͤßte Tiefe.

Fig. 7

stellt die untere Flaͤche der Platte vor. In allen Figuren der Platte

bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstaͤnde. Man sieht hier auch

bei, k, und l, die

Vertiefungen. An dem Rand, m, der Platte ist eine

aufstehende Wand, n, von der Hoͤhe des die

Stiefel tragenden hoͤhern Theils der Gestellplatte angegossen.

Fig. 8 ist

ein senkrechter Laͤngsdurchschnitt der Platte durch die Mitte derselben.

Man sieht hier bei, n, die aufstehende Wand und bei,

k, die hintere Vertiefung und ihre Form.

Fig. 9 ist

die Endansicht der Platte nach der Kurbel hin. Sie stellt die aufstehende Wand

derselben vor. Man sieht hier bei, k, und l, die beiden Vertiefungen.

Fig. 10

ist ein senkrechter Querdurchschnitt derselben nahe an der aufstehenden Wand.

Zwei Woͤlbungen der Platte bilden die Vertiefungen, k, und l, in

derselben.

II. Dampfstiefel. Fig. 1, e, und f, Fig. 14,

15

(im perpendikulaͤren Laͤngedurchschnitte).

Die Dampfstiefel verfertigt man am besten aus Gußeisen und dreht und polirt ihren

cylindrischen Theil, um theils das Ausstrahlen von Hize zu vermindern, theils

ihr Ansehen zu erhoͤhen. Sie werden mit ihrem Fortsaze aus einem

Stuͤke gegossen. Damit der Guß recht dicht ausfalle, wuͤrde ich

sehr rathen, sie mit einer hohen Saͤule, einem sogenannten verlornen

Kopfe, und ohne alle Hoͤhlungen zu gießen. Leztere koͤnnen

saͤmmtlich mit leichter Muͤhe hineingebohrt werden, und zwar mit

einem halbrunden Bohrer, wie ich ihn im polytechn. Journale vor Kurzem nur

beschrieben habeIn London ließ ich die zwei Stiefel meiner ersten daselbst erbauten

Maschine, nachdem ich die, spaͤter noch zu erwaͤhnenden,

Oehlgefaͤße abgenommen hatte, mit Blei ausgießen, um den

fruͤher durch das Oehl ausgefuͤllten Raum zwischen Stiefel

und Staͤmpel fortzuschaffen. Dieß fuͤhrte ich in der Art

aus, daß ich um jeden Staͤmpel Papier klebte, ihn dann in den

Cylinder oder vielmehr Stiefel bis auf den gesezlich tiefsten Stand

hineinschob, die Stopfbuͤchse mit Lehm ausfuͤllte, damit

mir das Blei dort nicht herausfloͤsse, und nun das heiße Blei

eingoß. Zu bemerken ist aber, daß ich die Stiefel und Staͤmpel

vor dem Eingießen gehoͤrig erhizte, damit mir das Blei an ihren

Waͤnden nicht zu schnell erkalten und Hoͤhlungen bilden

sollte. Nach dem Erkalten des Bleies wurde der Staͤmpel sehr

leicht herausgezogen und das im Stiefel zuruͤkbleibende Papier

aus der entstandenen Hoͤhlung des Stiefels herausgenommen. Ich

muß bekennen, daß diese Fuͤtterung der Stiefel sehr gut

stand.. Die in der Zeichnung vorliegenden Stiefel sind auf 3 1/16 Zoll gebohrt.

Bei dieser Weite bleibt ein beinahe unmerklicher Zwischenraum zwischen ihren

Waͤnden und den dreizoͤlligen Staͤmpeln, der indessen

vollkommen hinreicht, um eine Reibung des Staͤmpels an diesen

Waͤnden zu verhuͤten. Groͤßer darf dieser Zwischenraum

nicht seyn, weil er ein schaͤdlicher Raum ist, dessen Fuͤllung

Dampf verschwendet. Bei a, Fig. 15 ist ein

Futter von Messing eingelassen, durch welches der Staͤmpel genau

arbeitet. Es wird bloß lose eingesezt, kann dessen ungeachtet aber nie loker und

los werden, indem die Liederung es in seiner Lage befestigt. Es ist nach der

Stopfbuͤchse hin ein wenig trichterfoͤrmig ausgedreht, damit es

den Hanf recht dicht an den Staͤmpel andraͤnge.

Die Stopfbuͤchse bildet eine Erweiterung um den Staͤmpel von 3/4

Zoll Breite. In dieselbe wird der Stopfpfropfen vermittelst seiner Scheibe Fig. 15,

b, hineingezwaͤngt und druͤkt die

Liederung fest um den Staͤmpel zusammen. Das Andruͤken der Scheibe

geschieht durch vier Schrauben, die durch dieselbe laufen und in den breiten

Rand, c, des Stiefels eingeschroben werden. Die

Scheibe ist 3/4 Zoll stark und der Stopfpfropfen ragt, von der Scheibe an

gerechnet, zwei Zoll hervor. Er ist nach der Stopfbuͤchse hin, so wie das

Futter, kegelfoͤrmig ausgedreht. Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß

der Pfropfen laͤnger seyn kann, ohne doch der Laͤnge der Liederung

um den Staͤmpel herum Eintrag zu thun. Eine groͤßere Laͤnge

desselben ist aber aus dem Grunde wuͤnschenswerth, weil er so besser in

die Stopfbuͤchse eindringt, ohne bei ungleichem Anziehen der Schrauben

sich sehr zu klemmen, oder gar fest zu stemmen. Der Canal desselben, durch

welchen der Staͤmpel arbeitet, ist mit Messing ausgefuͤttert. Der

Staͤmpel muß sehr genau und fleißig, und doch dabei willig durch

denselben gehen.

Das Futter sowohl des Schlußpfropfens, als das im Boden der Stopfbuͤchse,

werden von einer Mischung von sieben Theilen Kupfer und Ein Theil Zinn gegossen.

Diese Mischung cohaͤrirt mit Eisen in großer Hize wenig und verursacht unbedeutende

Reibung. Sie hat mir an meiner Maschine in England vortreffliche Dienste

gethan.

Anmerkung. Eigentlich findet zwischen den Futtern und

dem Staͤmpel gar keine Reibung Statt, da die Liederung diesem allein die

Fuͤhrung gibt. Nur dann, wenn die Stopfbuͤchse sehr fehlerhaft

gepakt waͤre, koͤnnte ein Schleifen des Staͤmpels an einer

oder der andern Seite des Futters Statt finden. Ich habe bei meiner Maschine

bisher dergleichen noch nicht erfahren. Staͤmpel und Futter blieben in

dem besten Zustande und an beiden ist nie die geringste Abnuzung zu bemerken

gewesen. Nichts ist aber auch in der That leichter, als Stopfbuͤchsen

gleich und regelmaͤßig zu paken, vorzuͤglich wenn es mit guten

Hanfflechten geschieht.

Die Stiefel haben fuͤnf Zoll aͤußeren Durchmesser, also beinahe Ein

Zoll Metallstaͤrke. Bei der Stopfbuͤchse vergroͤßert sich

der Durchmesser um Ein Zoll. Die Scheibe Fig. 15 u. 16, c, am Ende derselben haͤlt 7 1/2 Zoll und ist

1 1/2 Zoll dik. In derselben befinden sich die Gewinde fuͤr die vier

Schrauben der Stopfbuͤchse. Auch ist in dem untern Theile derselben die

kleine Saͤule eingeschroben, die den Stiefel unterstuͤzt und auf

der Gestellplatte ruht. Die Scheibe des Stopfpfropfens hat den Durchmesser der

Stiefelscheibe.

An dem der Stopfbuͤchse entgegengesezten Ende der Stiefel befindet sich

ein prismatischer Theil, d, der die Ventile

enthaͤlt. Er hat an seiner aͤußeren Flaͤche eine kugligte

Erhabenheit, e, die als Verzierung dient. Auch die

uͤbrigen Seiten des prismatischen Theils sind durch kleine versenkte

Felder, f, geschmuͤkt. Von dem prismatischen

Theile erstrekt sich herunterwaͤrts der Fortsaz, g, worin sich die Canaͤle fuͤr den Zu- und Abfluß

der Daͤmpfe befinden. In der Mitte dieser Canaͤle laufen die

Ventilstiele abwaͤrts. Der Fortsaz ist etwas schmaͤler als der

prismatische Theil des Stiefels und sein Durchschnitt bildet ein

laͤnglichtes Vierek, dessen schmaͤlere Seiten nach vorne und

hinten liegen, und nur 3 1/2 Zoll breit sind, waͤhrend die

laͤngeren 6 1/2 Zoll halten. Nach hinten befindet sich in dem Fortsaze

der Dampfcanal, nach vorne der Abzugscanal. Beide liegen neben und hinter

einander, doch in solcher Entfernung, daß der Schliz, der quer durch den Fortsaz

geht und den Keil, zur Befestigung des Stiefels an der gußeisernen

Gestellplatte, aufnimmt, gehoͤrig Plaz zwischen ihnen findet. Der

Dampfcanal ist enger, als der Abzugscanal. Ersterer haͤlt 1 5/8, lezterer

zwei Zoll Durchmesser im Lichten. Beide werden durch halbrunde Bohrer in den

Fortsaz eingebohrt, der Schliz fuͤr den Keil wird aber gleich beim Guß

gebildet. Er liegt gerade im Centrum des Fortsazes und ist 1 1/2 Zoll hoch und 1/2 Zoll breit.

Die Entfernung seines obern Randes von der Achse des Stiefels betraͤgt

acht Zoll. Man sieht den Fortsaz mit den Ventilcanaͤlen in Fig. 16

und 17 in

zwei perpendikulaͤren Durchschnitten abgebildet, und zwar bei Fig. 16 im

Laͤngs-, bei Fig. 17 im

Querdurchschnitte.

Der Dampf- und Abzugscanal, a, und b, reichen in der angegebenen Weite nicht bis zur

innern Hoͤhlung des Stiefels hinauf, sondern haben oben eine Verengerung,

c, und d. Diese hat

in ersterem 1/2, in lezterem Ein Zoll Durchmesser. Beide Verengerungen

muͤnden sich seitwaͤrts in die Hoͤhlung des Stiefels, wie

man in Fig.

16 bei, e, und f, sieht. Die untere Muͤndung dieser verengerten Canaͤle

bildet, die Ventilsize und ist deßhalb konisch ausgedreht. Sowohl in dem

Dampf- als Abzugscanale befindet sich eine Seitenoͤffnung, g, und h, die in beiden

an der innern Seite des Fortsazes angebracht ist. Im Dampfcanale hat diese

Oeffnung Ein Zoll Durchmesser, in lezterem bei, h, 2

1/4 Zoll. Die erstere liegt hoͤher als die leztere, und zwar nur vier

Zoll unter der Achse des Stiefels, waͤhrend das Centrum der leztern 11

1/2 Zoll davon entfernt ist. An diese Oeffnungen werden Dampf- und

Exhaustionsroͤhre angeschroben.

Die untern Enden des Dampf- und Abzugscanals sind mit Gewinden versehen,

so daß die beiden messingenen Roͤhren, i, und

k, in dieselben eingeschroben werden

koͤnnen, welche an ihrem untern Ende die Stopfbuͤchsen, l, und m, fuͤr

die Ventilstiele enthalten. Ihr Rand greift in eine ringfoͤrmige

Vertiefung der Fortsaͤze ein, und wird durch einen Bleiring gedichtet.

Damit derselbe das Blei gehoͤrig festhalte, werden ringfoͤrmige

Furchen in selbigen gedreht. Wegen der Vertiefung in den Fortsaͤzen ist

es dem Bleiringe unmoͤglich, beim Anschrauben des Randes auszuweichen.

Die Form der Roͤhren (i, und k,) ist theils aus eben bezeichneten Figuren, theils

aus Fig. 4

deutlich, wo sie von außen dargestellt erscheinen. Sie nehmen in ihrem Canale

die Ventilstiele Fig. 16 und 17, n, und o, auf und haben

unten um den Ventilstiel eine Erweiterung, p,

fuͤr die Liederung. Die Stopfpfropfen, q,

werden in diese Erweiterung eingeschroben, weßhalb selbige auf 1/3 ihrer

Hoͤhe von unten herauf mit einem Gewinde versehen sind. Damit die

Liederung sich nicht in's Gewinde sezen koͤnne, und das Einschrauben des

Stopfpfropfens verhindere, wird zuerst ein Ring von Messing, r, auf die Liederung geschoben, der das Gewinde dekt

und nun der Stopfpfropfen auf diesen geschroben. Auf diese Weise zwaͤngt

der Stopfpfropfen die Liederung nur mittelbar durch den Ring zusammen, welcher

leztere nach der Liederung hin konisch ausgedreht ist. Der ringfoͤrmige

Raum fuͤr die Liederung um den Ventilstiel herum ist nur 1/2 Zoll

breit.

Anmerkung. Ich richte den Raum fuͤr die

Liederung in allen Stopfbuchsen moͤglichst eng ein und lasse stets sowohl

den Boden der Buͤchsen als den Stopfpfropfen konisch ausdrehen. Dadurch

gewinne ich sehr dichte Stopfbuͤchsen, selbst bei dem hoͤchsten

Druke. Die Sache ist sehr erklaͤrbar. Wenige Liederung laͤßt sich

naͤmlich fester und dichter zusammen pressen, als eine große Menge

derselben. Die keilfoͤrmige Gestalt der sie zusammendraͤngenden

Organe vermehrt aber ihren Anschluß an die zu dichtenden Staͤmpel,

Stangen oder Stiele. Zugleich haben enge Stopfbuͤchsen den Vortheil, daß

sie einer weniger hohen Saͤule von Liederung beduͤrfen. Aller

dieser Umstaͤnde wegen sparen sie sehr an Hanf und Schmiere. Die

Liederung meiner Staͤmpel ist nur zwei, die meiner Ventilstiele nur Ein

Zoll lang oder hoch.

Da, wo die Fortsaͤze der Stiefel durch die Oeffnung der gußeisernen

Gestellplatte gehen, haben sie oberhalb derselben einen sokelartigen Ansaz Fig. 13,

und 14,

h, womit sie auf dem Rande der

Plattenoͤffnung ruhen. Zwischen diesen und der Platte rathe ich einen

Kranz von Eisenblech zu legen. Durch selbigen ist es leicht, die Stellung des

Stiefels gehoͤrig zu berichtigen, indem man von denselben so lange

abfeilen kann, bis der Stiefel mit dem gegenuͤberstehenden genau in einer

Achse liegt.

Die Hoͤhe des Fortsazes betraͤgt, von dem prismatischen Theile des

Stiefels an gerechnet, zehn Zoll, die der messingenen, unten in seine

Canaͤle eingeschrobenen, Roͤhren mit ihren Stopfbuͤchsen

fuͤnf Zoll. Beide zusammen sind gerade so lang, daß sie vor der

Hoͤlzernen Gestellplatte nach unten nicht hervorragen. Sie liegen in

einem Canale dieser Platte, der durch das Holz derselben gestemmt und in Fig. 3.

bei, p, deutlich zu sehen ist.

III. Staͤmpel. Fig. 1,

2 und

3, und

4, C.

Derselbe ist eine voͤllig cylindrische Stange von geschmiedetem oder auch

Gußeisen. Er muß sehr genau abgedreht und gut polirt seyn. Seine Enden sind ein

wenig abgerundet. Genau in seiner Mitte hat er einen Schliz, s, fuͤr den Keil, der ihn mit dem

Querstuͤke, t, verbindet. In der vorliegenden

Maschine von zehn Pferdeskraͤften betraͤgt sein Durchmesser drei,

seine ganze Laͤnge 56 Zoll.

Bei sehr großen Maschinen kann derselbe hohl gegossen werden, um sein Gewicht

etwas zu vermindern. Er wird deßhalb Staͤrke genug behalten.

Vielleicht waͤre es von Nuzen, ihn mit Kupfer zu uͤberziehen, um

das Rosten desselben zu verhuͤten, indessen fehlen mir daruͤber

ganz die Erfahrungen. Meine Staͤmpel in London waren von geschmiedetem

Eisen und standen

vortrefflich. Ich habe sie nie von Rost ergriffen gesehen, selbst wenn die

Maschine laͤngere Zeit außer Thaͤtigkeit war.

IV. Vorrichtungen zur vollkommenen

Dichtung des Staͤmpelganges in den Stiefeln.

Ich habe ihre Einrichtung oben schon oberflaͤchlich angegeben. Hier das

Speciellere. Deutliche Abbildungen davon sieht man in Fig. 4 und 15. Fig. 15.

stellt den Durchschnitt eines Stiefels, der die Stopfbuͤchse und eine

jener Vorrichtungen enthaͤlt, vor. A, ist der

Staͤmpel, B, die Stopfbuͤchse, C, der Stopfpfropfen derselben mit seiner Scheibe,

a, das messingene Futter im Grunde der

Stopfbuͤchse, dessen Form und Art der Einsezung die Zeichnung vollkommen

deutlich macht; f, und g, ist die Hanfliederung, von Hanfflechten gemacht. Der messingene Ring

(von oben angegebenem Metalle) theilt dieselbe in zwei gleiche Haͤlften.

Dieser Ring paßt genau in die Stopfbuͤchse, und ist ungefaͤhr Ein

Zoll breit. Er ist an seiner aͤußern und innern Flaͤche hohl

ausgedreht, wie man in der Figur sieht, und bildet, wenn er in die

Stopfbuͤchse eingesezt ist, durch diese ringfoͤrmigen Austiefungen

einen Canal, sowohl rund um den Staͤmpel, als an der Wand der

Stopfbuͤchse. Beide Canaͤle haͤngen durch drei oder vier

Oeffnungen zusammen, die durch die zwischen beiden Canaͤlen des Ringes

liegende Wand gebohrt werden. In Fig. 19 und 20. sieht

man den Ring besonders abgebildet, und zwar Fig. 19. im

perpendikulaͤren Querdurchschnitte, Fig. 20. von außen

und von der Seite. Fig. 19, a, und b, sind die

ringfoͤrmigen Austiefungen, c, c, c, c, die

Communications-Oeffnungen zwischen beiden. Fig. 20, a, ist die aͤußere ringfoͤrmige

Austiefung, b, eine der

Communications-Oeffnungen.

Wenn die Stopfbuͤchse beschikt wird, so werden erst Hanfflechten

eingelegt, dann schiebt man den Ring hinein und pakt nun eine gleiche

Quantitaͤt Hanfflechten oben darauf. Das Ganze wird dann durch

Einpressung des Stopfpfropfens zusammen gezwaͤngt. Bei gehoͤrig

gleicher Staͤrke der beiden Theile der Liederung wird der Ring immer so

ziemlich in die Mitte zu liegen kommen, was auch durchaus noͤthig ist,

wenn seine aͤußere ringfoͤrmige Austiefung auf die

Wasserzubringungs-Roͤhre, h, Fig. 4.

treffen soll. Ein Maschinen-Aufseher, der erst mit seiner Maschine

Bescheid weiß, wird schon nach dem Augenmaße die Menge des Hanfes fuͤr

beide Theile der Liederung treffen lernen. Uebrigens kann er sich aber auch

durch Abwaͤgen derselben helfen, wenn er ein Mal das Gewicht der zur

Beschikung der ganzen Stopfbuͤchse noͤthigen Liederung kennt. Ist

die Stopfbuͤchse gehoͤrig gepakt, so trifft die

Wasserzubringungs-Roͤhre, h, genau in

die aͤußere Austiefung des Ringes und den dadurch gebildeten

ringfoͤrmigen Canal zwischen Ring und Wand der Stopfbuͤchse. Das

Wasser kann nun auf verschiedene Weise in den Ring geleitet werden.

1) Von der Wasserzubringungs-Roͤhre fuͤhrt ein kleines

kupfernes Rohr zu einer kugelfoͤrmigen Erweiterung der nach unten und

etwas nach hinten liegenden Dampfroͤhre. Dieses Rohr geht erst senkrecht

abwaͤrts, kruͤmmt sich dann wieder dem Dampfrohre zu

aufwaͤrts und muͤndet sich bei, e, an

dem tiefsten Theile seiner kugelfoͤrmigen Erweiterung in selbiges. Das

Rohr wird an den Stiefel nach einer, weiter unten zu beschreibenden, Methode

angedichtet.

In Fig.

18. ist ein perpendikulaͤrer Querdurchschnitt durch die

Stopfbuͤchse des Stiefels, und zwar durch den Ring desselben genommen,

vorgestellt, a, bezeichnet in der Figur den

Staͤmpel, b, den Ring, c, das durch die Wand der Stopfbuͤchse gebohrte, in den

aͤußern Canal des Ringes fuͤhrende, Wasserrohr, d, das von demselben abfuͤhrende

duͤnne kupferne Rohr. Es geht erst nach unten, kruͤmmt sich bei,

e, wieder aufwaͤrts und muͤndet

sich von unten in die kugelfoͤrmige Erweiterung des Dampfrohres, f. g, ist die, aus der kugelfoͤrmigen

Erweiterung in's Dampfrohr fuͤhrende, Oeffnung, h, das, in derselben sich angesammelt habende, Wasser.

Die Wirkung dieser Vorrichtung besteht darin, daß das, in der

kugelfoͤrmigen Erweiterung der Dampfroͤhre sich sammelnde, und aus

einem Theile der, durch die Beruͤhrung der Atmosphaͤre an den

Waͤnden des Dampfrohrs sich verdichtenden Daͤmpfe gebildete,

Wasser durch den Druk der Daͤmpfe in das Rohr, d, und von diesem in den Ring getrieben wird, und sich in dessen

Canaͤlen vertheilt. Hier uͤbt es, da es durch die Daͤmpfe

des Dampfrohrs stets unter starkem Druke erhalten wird, einen Gegendruk gegen

die, in den Stiefeln wirkenden. Daͤmpfe aus, so daß diese bei der innern

Liederung vorbei in den Ring nicht entwischen koͤnnen. Da Wasser wegen

seiner Schwerfluͤssigkeit gute Liederungen nicht leicht durchdringt, so

kann kein bedeutender Verlust desselben Statt finden und der im Dampfrohre sich

immer sammelnde kleine Vorrath davon wird voͤllig genuͤgen, den

Ring immer damit zu speisen. Das Wasser verhuͤtet zugleich eine zu große

Beschaͤdigung des Hanfes durch die Hize.

Anmerkung. Ich habe in England gefunden, daß der Hanf

bei einem Druke der Daͤmpfe von 600 bis 700 Pfd. auf den Quadratzoll und

einer, diesem Dampfdruke entsprechenden, Hize nicht in dem Maße zerstoͤrt

wird, daß er zur Dichtung der Stopfbuͤchsen untauglich wuͤrde.

Wohl habe ich bemerkt, daß er nach laͤngerer Wirkung der Maschine mit

sehr hohem Druke bei der Herausnahme aus den Stopfbuͤchsen leicht zu

zerzupfen, folglich

muͤrbe gemacht war, deßhalb hielt er aber dennoch bis auf den lezten

Augenblik vollkommen dicht und nie konnte ich eine Spur eines Verlustes

desselben entdeken. Ich habe vielfaͤltig daran gedacht, in sehr großer

Hize die Stopfbuͤchsen mit Asbest zu liedern, bis jezt aber noch keine

genuͤgenden Versuche daruͤber anzustellen Gelegenheit gehabt, da

ich in England durchaus keinen langfaserigten Asbest bekommen konnte. Das

Gelingen dieses Planes waͤre gewiß keinem Zweifel unterworfen, wenn nicht

ein bedeutender Verlust des Asbestes durch Verschmierung zu fuͤrchten

waͤre. Bei fortgesezter Reibung verwandeln sich seine Fasern

naͤmlich leicht in ein feines Pulver, das mit dem Wasser und der Schmiere

sich vermischt und auf diese Weise nach und nach verloren geht. So viel ist

gewiß, daß der Asbest bei seiner talkartigen Beschaffenheit sehr wenig Reibung

verursachen wuͤrde. Ich behalte mir genauere Versuche daruͤber

vor. Ein Versuch, den ich in England mit einer ganz kleinen Staͤmpelpumpe

anstellte, gelang vollkommen, obgleich der Asbest von der schlechtesten Gattung

war. Er hielt vortrefflich Fett und der Staͤmpel arbeitete sehr dicht,

obgleich ich ihn bis zur blauen Farbe erhizte. Die von ihm verursachte Friktion

war sichtbar geringer als bei der Liederung mit Flachs; indessen schien sich

etwas Asbest zu verschmieren.

2) Die Versorgung des Ringes mit Wasser kann aber auch noch vom Stiefel selbst

aus geschehen. Die dahin zwekende Vorrichtung sieht man Fig. 4, E. Von der Wasserzubringungs-Roͤhre

geht naͤmlich ein kleines kupfernes Rohr, q,

zu dem andern Ende des Stiefels und muͤndet sich hier in den Boden

desselben. Die innere Hoͤhlung des Stiefels ist an dieser Stelle durch

einen Versenkbohrer etwas vertieft, so daß sie daselbst einen kleinen Sumpf, r, bildet. In diesem sammeln sich die im Cylinder

sich verdichtenden Daͤmpfe mit der Schmiere zu einer Emulsion

zusammengequirlt, und werden durch den Druk der Daͤmpfe im Stiefel in den

Ring getrieben. Wie leicht einzusehen, entspricht hier der Druk im Ringe immer

dem der Daͤmpfe im Stiefel, wo er wegen der Anwendung des

Expansions-Principes stets veraͤnderlich ist, waͤhrend er

bei der vorher beschriebenen Vorrichtung unter dem, im Dampfrohre Statt

findenden und sich immer gleich bleibenden, steht. Die Vorrichtung hat noch den

Vortheil, daß dem Ringe auch zugleich ein mehr oder weniger lubrificirendes

Mittel zugefuͤhrt wird. Dessen ungeachtet habe ich nicht das Vertrauen zu

ihr, wie zur ersten. Vergleichende Versuche ihres Werthes sind sehr leicht

anzustellenAn meiner in England erbauten ersten Probemaschine ließ ich die

Daͤmpfe nicht unmittelbar auf den Staͤmpel

wirken, sondern sezte auf die Stiefel vier Fuß hohe Oehlgefaͤße

von beinahe doppeltem Durchmesser (im Lichten) der Staͤmpel.

Diese, so wie den Raum um die Staͤmpel in den Stiefeln, der 1/2

Zoll breit war, fuͤllte ich mit Oehl und brachte im obern Theile

der Oehlgefaͤße auf dem Oehlspiegel einen hoͤlzernen

Schwimmer an, auch fuͤtterte ich diesen Theil der

Oehlgefaͤße selbst mit Holz aus, um die Mittheilung der Hize der

Daͤmpfe an's Oehl so viel moͤglich zu verhuͤten.

Durch diese Einrichtung wollte ich, nach Hrn. Maschinendirektor Henschel's in Cassel Methode (s. Gilberts

Annalen, Jahrgang 1819 Stuͤk 4, Seite 405) die Staͤmpel

der Dampfstiefel kalt arbeitend machen, was mir auch vollkommen gelang,

indessen fand sich zu meinem großen Leidwesen, daß das Oehl stets mit

zur Exhaustionsroͤhre ausgeblasen wurde. Alle Mittel, die ich

dagegen versuchte, waren mehr oder weniger fruchtlos, und selbst als ich

den obern Oehlgefaͤßtheil bohren ließ und mit gliederten

Schwimmern versah, war der Oehlverlust noch immer so bedeutend, daß er

bei stetem Gange der Maschine einen großen Kostenaufwand verursacht

haͤtte. Das Oehl floß nun zwar nicht unvermischt ab, sondern war

durch die Reibung der Schwimmer an den Oehlgefaͤßewaͤnden

mit den in denselben sich verdichteten Daͤmpfen so durchgequirlt,

daß es an der Exhaustionsroͤhre gleich einer starken Emulsion

sich zeigte und fortwaͤhrend abfloß. Sollte Herr Henschel die von

ihm intendirten Oehlgefaͤße wirklich so ausgefuͤhrt haben,

als er es in Gilberts Annalen l. c. angibt,

so wird er diesen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten auch gewiß

nicht entgangen seyn. So vortrefflich die Idee ist, durch hohe

Oehlschichten die Hize von den arbeitenden Cylindern und

Staͤmpeln abzuhalten und so außerordentliche Vortheile daraus

fuͤr sehr hohen Druk erwachsen, so wenig duͤrfte dieselbe

je ausfuͤhrbar werden. Ich habe es genug bedauert, daß ich in

England durch diesen Mißgriff, der sich durch das warme Interesse, was

ich an der damals von allen Seiten her angeregten und empfohlenen

Anwendung hoͤherer oder niederer Oehlschichten sowohl

uͤber als unter dem Kolben der Treibcylinder nahm, wohl

entschuldigen laͤßt, so viel Zeit verloren habe. Er wurde

fuͤr mich die Quelle großer Unannehmlichkeiten,

vorzuͤglich dadurch, daß bei der Arbeit der Maschine durch den

Oehlverlust so große schaͤdliche Raͤume in den

Oehlgefaͤßen entstanden, die nun einen großen, oft dreifachen

Dampfconsum herbeifuͤhrten. Er war vorzuͤglich die

Ursache, daß von manchem Beurtheiler die Kraft meiner Maschine verkannt

wurde, weil diese nachließ, sobald jene schaͤdlichen

Raͤume einen uͤbermaͤßigen Dampfverbrauch

herbeifuͤhrten, auf den weder der Entwikelungs-Apparat

noch das in denselben gesprizte Wasserquantum berechnet waren..

V. Vorrichtungen zum Schmieren des

Staͤmpels.

Ich habe als Schmiere gereinigten guten Rindertalg am liebsten, und auch mit dem

meisten Nuzen angewandt. In den meisten Gegenden Deutschlands duͤrfte

seine Anschaffung auch mit geringem Kosten verbunden seyn, als die der bessern

gereinigten Oehle. Er sezt wenig Schmuz und schleimige Bestandtheile an den Hanf

ab, weßhalb dieser sich laͤnger schwammiger und elastischer haͤlt,

als bei der Anwendung von schlechten Oehlen, deren viele schleimigte

Bestandtheile darin erhaͤrten, ihn hart und steif und seine

oͤftere Erneuerung noͤthig machen.

Meine Vorrichtung zum Schmieren der Staͤmpel steht auf der Scheibe des

Stopfpfropfens und ist auf selbige angeschroben. Sie communicirt mit einem

kleinen Canale, der die Scheibe senkrecht durchbohrt und bis auf den

Staͤmpel fuͤhrt. In Fig. 21. ist die

ganze Vorrichtung in gehoͤriger Groͤße dargestellt. In Fig. 4.

sieht man bei s, den eben beruͤhrten Canal.

Die Vorrichtung selbst besteht aus einer messingenen Fettbuͤchse in Gestalt einer

kleinen Vase. Sie ist mit ihrem Fuße in die Scheibe eingeschroben, wie man

sowohl in Fig.

4. als in Fig. 21. bei a, deutlich sehen kann, und mit einem Dekel, b, geschlossen, der lose darauf gesezt wird, indem

er durch den ringfoͤrmigen, in die Buͤchse eingreifenden

Vorsprung, c, vor jedem Vorschieben nach der Seite

gesichert ist. Er schuͤzt das in der Buͤchse enthaltene Fett vor

Verunreinigung. Der Fuß der Buͤchse enthaͤlt eine cylindrische

Hoͤhlung, d, aus welcher nach unten der

Canal, e, zu dem Staͤmpel fuͤhrt, der

zur Leitung des aus der Buͤchse kommenden Fettes nach diesem hin bestimmt

ist. In die Hoͤhlung, c, hinein kann ein

Stopfpfropfen, f, geschroben werden. Dieser Pfropfen

ist senkrecht durchbohrt und hat bei g und h, noch zwei Seitenoͤffnungen, die das Oehl

aus der Buͤchse in den senkrechten Canal fuͤhren. In den obern

Theil, i, des Canals ist die Stange, k, eingesezt und befestigt, die durch den Dekel der

Buͤchse geht und hier mit ihrem vierekigen Zapfen in eine gleiche

Hoͤhlung der hoͤlzernen oder elfenbeinernen Eichel oder Kugel, l, paßt. An dieser Stange kann der Stopfpfropfen

außerhalb der Buͤchse gedreht und mehr oder weniger in die

Hoͤhlung, d, gedruͤkt werden. Die

hoͤlzerne oder elfenbeinerne Eichel oder Kugel dient dabei als

Schluͤssel und stekt nur lose auf den Zapfen der Stange, damit der Dekel

der Buͤchse ohne Umstaͤnde abgenommen werden koͤnne, wenn

sie von neuem mit Fett oder Talg gefuͤllt werden muß. In die

Hoͤhlung, d, wird ein Stuͤk

Fensterschwamm gelegt, der das Fett der Buͤchse nur langsam durchsikern

und durch den Canal auf den Staͤmpel abtroͤpfeln laͤßt. Je

staͤrker man den Stopfpfropfen in die Hoͤhlung hineinschraubt, je

fester wird der Schwamm zusammengedruͤkt und je weniger Fett oder Talg

laͤßt er abtroͤpfeln. Bei dieser Einrichtung kann der

Maschinenmeister genau die Menge Fett abstießen lassen, die zur

zwekmaͤßigen Schmierung des Staͤmpels noͤthig ist. Er

braucht nur die Eichel oder Kugel, die von schlechten Waͤrmeleitern

construirt sind, und daher das Verbrennen seiner Finger verhuͤten,

vor- oder zuruͤkdrehen, um dadurch den Stopfpfropfen mehr oder

weniger in die Hoͤhlung, d, einzutreiben.

Beim Stillstande der Maschine kann man den Stopfpfropfen fest niederschrauben,

damit bis zu ihrem Kaltwerden, wobei der Talg erstarrt, nicht zu viel desselben

unnuͤz abtroͤpfle. Wo man finden sollte, daß der Schwamm durch das

zu starke Zusammenpressen litte oder wo man das beim wiedererfolgenden Anlassen

der Maschine noͤthige Experimentiren zur neuen Auffindung eines

gehoͤrigen Grades des Fettabtroͤpfelns vermieden wuͤnscht,

da kann man das vorbeifließende Fett in einer Schale auffangen, die man unter

die Stopfbuͤchse des Stiefels in eine Vertiefung der gußeisernen

Dekplatte stellt. Das darin aufgefangene Fett wird wieder in die

Fettbuͤchse gethan und von neuem verwandt. Diese Maßregel zur

Abhuͤlfe eines Talgverlustes moͤchte fuͤr alle

Faͤlle die einfachste und gerathenste seyn.

Ich habe durch die Erfahrung gefunden, daß meine Maschine, auf diese

oͤkonomische Weise mit Fett versehen, nicht den zwoͤlften Theil

der Schmiere gewoͤhnlicher Maschinen mit niederem Druke gebraucht. Der

Staͤmpel verarbeitet erstaunlich wenig derselben, so daß bei einer

Maschine von 10 Pferdeskraft 1 Tropfen Fett fuͤr die Minute hinreicht, um

die Stopfbuͤchsen jedes Stiefels gehoͤrig damit zu versorgen. Wird

der Staͤmpel zu reich mit Schmiere gespeiset, so ist dieß sogleich daran

zu bemerken, daß selbige aus der Stopfbuͤchse nach unten

abtroͤpfelt; man darf dann den Stopfpfropfen nur mehr in die

Hoͤhlung, d, schrauben, um den Fehler

sogleich zu verbessern. Das etwa von der Stopfbuͤchse abfließende Fett

kann man in ebengenannter Schale wieder auffangen.

Da die Fettbuͤchse immer heiß ist, so haͤlt sich der Talg darin in

einem stets fluͤssigen Zustande.

Die Groͤßenverhaͤltnisse der Buͤchsen sind aus dem

beiliegenden Maßstabe zu ersehen.

VI. Steurung.

Sie wird, wie ich schon oben auseinandergesezt habe, durch konische Ventile

beschikt, die in den Canaͤlen der Stiefelfortsaͤze liegen. Was die

Construction derselben betrifft, so muß ich daruͤber Folgendes genauer

anfuͤhren: Sie werden mit ihrem Stiele ganz von StahlNoch besser ist es, die Ventilstiele von Eisen zu schmieden und einen

Kopf von Stahl in Form eines Ringes darauf zu schweißen. Diesen kann man

dann hart Machen, ohne daß man fuͤrchten darf, daß der Stiel die

Haͤrte, die ihn sproͤde und zum Abbrechen geneigt machen

wuͤrde, mit annehmen wird. geschmiedet und genau abgedreht. Der Stiel ist voͤllig

cylindrisch und muß, wenigstens an derjenigen Parthie, die in der

Stopfbuͤchse arbeitet, polirt seyn. Derjenige Theil desselben, der die

konische zu dichtende Flaͤche enthaͤlt, ist staͤrker, bei

dem Dampfventil 1 Zoll, dem Exhaustionsventil aber 10/8 Zoll stark,

waͤhrend der Stiel selbst bei beiden die Dike von 3/4 Zoll nicht

uͤberschreitet. Die konische Dichtungs-Flaͤche ist nicht

hoͤher als 1/4 Zoll und bildet mit dem Horizonte einen Winkel von 45 bis

50 Graden. Der verengerte Canal uͤber den Ventilen, der in die Stiefel

fuͤhrt, und dessen untere Muͤndung den Ventilsiz bildet, ist bei

dem Dampfventile 3/4 Zoll, bei dem Exhaustionsventile 1 Zoll weit.

Ungefaͤhr 1 1/2 Zoll tief unter dem obern Kopfe der Ventile ist auf den

Ventilstiefel eine messingene Scheibe geschoben, die dem Kopfe des Ventils die

Leitung gibt, damit er immer genau in den Siz treffe. Damit der Dampf durch

diese Platte aber

nicht abgesperrt werde, ist selbige nach drei Seiten weggefeilt. In Fig. 34

und 35.,

wo horizontale Querdurchschnitte durch die Ventilcanaͤle vorgestellt

sind, sieht man bei a, die Platte an dem

Ventilstiele, b. In den beiden Figuren stellt Fig. 34.

diese Vorrichtung an dem Exhaustionsventile, Fig. 35. selbige am

Dampfventile vor.

Zuweilen bohre ich die Canaͤle, c und d, Fig. 16. ganz durch,

wie in Fig.

17. zu sehen ist. Ich schließe dann die obere Oeffnung derselben durch

eine Schlußschraube, die den ganzen obern Theil des Canals ausfuͤllt und

so weit in denselben herunter geht, als sie irgend kann, ohne den großen

Staͤmpel des Dampfcylinders zu beruͤhren, wenn er in den

Dampfcylinder eingedrungen ist. Diese Einrichtung ist getroffen, um die

jedesmalige Fuͤllung des ganzen Canals mit Dampf zu verhuͤten. Die

Schlußschraube schließt in der obern Oeffnung durch einen konischen Ansaz dicht,

der beim Einschrauben gegen den scharfen Rand der obern Oeffnung gedruͤkt

wird. Bei eintretenden Maͤngeln an den Ventilen kann man die

Schlußschraube loͤsen, nachsehen und helfen.

Was die Bewegung der Ventile zu ihrem regelmaͤßigen Oeffnen und Schließen

betrifft, so geschieht diese, wie oben bemerkt ist, durch Hebel, die vermittelst

sogenannter Nasen an einer besondern Welle, der Steurungswelle, in den richtigen

Zeitmomenten gehoben und gesenkt werden. In Fig. 4. ist diese

Steurung in allen ihren Theilen im Aufrisse dargestellt. Man sieht hier bei l, die Ventilstiele, wie sie aus ihren

Stopfbuͤchsen hervortreten. Um ihren Gang recht zu sichern und gegen

schaͤdliches Draͤngen von Seiten der Hebel zu schuͤzen,

sind sie so lang, daß sie unten im Gestelle der Maschine noch eine Leitung in

einer messingenen Nut, t, erhalten, die an die

untere Gestellplatte so angeschroben ist, daß sie auf selbiger in ihrer Stellung

veraͤndert werden kann, wenn sie etwa aus der Achse der Ventilstiele

geruͤkt waͤre. Zu dem Ende befindet sich an der Nut ein Lappen,

u, mit einem Schlize, wodurch der Anziehbolzen,

v, geht. Auf den Stiel jedes Ventils sind zwei

Huͤlsen, m, m, von hartem Stahle geschoben

und durch einen kleinen Keil befestigt. Zwischen beiden spielt der Hebel, dessen

Ende an dieser Stelle gabelfoͤrmig gespalten ist und den Stiel umfaßt.

Die beiden Huͤlsen machen, daß die Ventilstiele jeder Bewegung der Hebel

folgen muͤssen; die den Hebel beruͤhrenden Flaͤchen der

Huͤlsen sind ein ganz wenig abgerundet. Obere und untere Flaͤche

der, den Ventilstiel umfassenden und gegen die Huͤlsen desselben

reibenden, Flaͤchen der Hebel sind gut verstahlt und gehaͤrtet. In

Fig.

29. ist das den Ventilstiel umfassende gabelfoͤrmige Ende eines

der Hebel von oben vorgestellt, a, ist das

gabelfoͤrmige Ende desselben, b, ein

Durchschnitt des Ventilstieles. Das Hypomochlion der Hebel dreht sich auf

einem staͤhlernen 3/4 Zoll starken Zapfen, der durch die beiden den Hebel

umfassenden Baken des Stuͤkes, w, Fig. 4,

geschoben ist. Zwischen diesen Baken bewegt sich der Hebel, wie in einem

Charnier. Das Stuͤk selbst ist eine starke eiserne Platte zur

Haͤlfte in das hoͤlzerne Querstuͤk, x, des Maschinengestelles eingelassen und daran durch einen Bolzen,

y, und starke Muttern, z, angezogen und festgehalten. Um das Hypomochlion des Hebels etwas

nach oben und unten verruͤken zu koͤnnen, dient der eiserne

Schieber, 1, der bei 2 eine schraͤge Flaͤche hat und bei 3 auf

einer eisernen, in das Querstuͤk eingelassenen Schiene ruht. Das Ende, 4,

desselben ist mit einem Gewinde versehen, auf welches eine Fluͤgelmutter

geschroben ist. Diese reibt gegen eine eiserne Schiene, die bei 5, die

perpendikulaͤre Wand des Querstuͤks bekleidet und durch welche

auch der Kopf des Bolzens, y, gehalten wird.

Derjenige Theil des Schiebers, der die schraͤge Flaͤche

enthaͤlt, liegt in einem Schlize des Stuͤkes, x. Wird die Fluͤgelmutter angezogen, so

draͤngt die schraͤge Flaͤche gegen den obern Rand des

Schlizes und schiebt das Stuͤk mit dem Hypomochlio des Hebels

hoͤher. Die Mutter, z, braucht nur so stark

angezogen zu werden, daß das Stuͤk noch einige Beweglichkeit zum

Auf- und Abschieben behaͤlt. Der Zwek der Verstellbarkeit des

Hebelhypomochlions wird sogleich angegeben werden. Da wo die Hebel in den

Querstuͤken des Maschinengestelles liegen, sind diese ausgeschnitten, um

ihnen freie Bewegung zu gestatten.

Beide Hebel, sowohl fuͤr das Dampf- als Exhaustionsventil, sind in

allen ihren Theilen voͤllig gleich eingerichtet. Sie liegen neben

einander und ihre bogenfoͤrmigen Enden, 6, treffen auf die

Steurungswelle, i, mit ihren Nasenscheiben. Diese

Enden enthalten eine kleine hart staͤhlerne Friktionsrolle, 7, die in

einem Schlize liegt und auf einem gleichfalls harten staͤhlernen Zapfen

laͤuft. Die Rolle hat nur 3/8 Zoll Breite und 1 1/2 Zoll Durchmesser und

muß sich voͤllig frei in dem Schlize bewegen koͤnnen. Die Hebel

der Ventile sind so zu stellen, daß ihre Friktionsrollen die Nasenscheiben nur

dann beruͤhren, wenn die Nasen zur Hebung derselben ihre Funktion

beginnen. Der Zwek dieser Anordnung ist leicht einzusehen. Da naͤmlich

die Ventile nach ihrer Oeffnung durch die, an ihren Hebeln angebrachten, Federn

in ihre Size gedruͤkt und darin erhalten werden sollen, so duͤrfen

die Hebelenden mit den Friktionsrollen auf keine Weise unterstuͤzt

werden, weil dadurch der Druk der Federn voͤllig aufgehoben

wuͤrde. Bei etwanigen Unrichtigkeiten in der Stellung der Hebel immer

gehoͤrig nachhelfen zu koͤnnen, ist eben jene vorhin bemerkte

Verstellbarkeit ihrer Hypomochlien noͤthig. Bei 8, ist jeder Hebel

durchbohrt und nimmt eine kleine Stange mit einem Gewinde auf, auf welche die

Fluͤgelmutter, 9, geschroben wird. Die Stange hat unten ein Charnier, 10, in welchem eine

andere vierekige Stange, 11, beweglich haͤngt, die durch eine

(gleichfalls) vierekige Oeffnung der Feder, n, geht

und unter derselben durch einen großen Knopf, 12, festgehalten wird. Diese ganze

Stangenvorrichtung dient zur Anspannung der Hebel durch die Feder. Bei dem

Anschrauben der Fluͤgelmutter, 9, und dadurch bewirkter

Verkuͤrzung der Stange, 10, kann der Druk der Feder auf den Hebel

beliebig gesteigert werden.

Es ist nur eine FederIch ziehe Federn den Gewichten vor, weil Gewichte bei der Schnelligkeit

der Hebelbewegung springen und so ihren Zwek voͤllig verfehlen

wuͤrden. fuͤr 2 und 2 gleiche Ventilgattungen vorhanden, so daß ihrer also

im Ganzen zwei existiren. Beide sind in der Mitte auf einer kleinen

laͤnglichten, gußeisernen, in die Gestellsohle, 13, eingelassenen,

erhabenen Platte, 14, durch den Bolzen, 15, befestigt, der durch die Sohle und

die Platte geht. Die Feder fuͤr die Dampfventilhebel braucht nur sehr

schwach zu seyn, indem die Schwere der Hebel fast allein schon hinreicht, diese

Ventile wieder zu schließen. Anders ist es bei den zu den Exhaustionsventilen

gehoͤrigen Hebeln. Diese sollen das Ventil mit einem großen Druke

geschlossen erhalten, wenn die Daͤmpfe in den Stiefel treten, daher muß

die dazu gehoͤrige Feder eine bedeutende Staͤrke haben. In der

vorliegenden Maschine muß sie auf jeden der Hebel mit 250 Pfund Druk und mehr

wirken.

Die Dimensionen der auf der Tafel vorgestellten Ventilhebel sind folgende: Vom

Centrum der Ventilstiele bis zum Hypomochlion der Hebel, 7 Zoll, von da bis zum

Centrum der Friktionswelle, 28 Zoll. Erstere Entfernung ist also vier Mal in der

lezteren vorhanden. Vom Hypomochlion bis zum Loche der Hebel fuͤr die

Federstange, 18 Zoll. Laͤnge der ganzen Feder, 22 Zoll, vom Mittelpunkte

derselben bis zum Befestigungspunkte der Stange, 10 Zoll. In Fig. 24. ist ein

Theil der Steurung von oben vorgestellt. Man sieht bei a,

b, c und d, die vier mit Friktionsrollen

versehenen Enden der Hebel, die auf den Nasen der Steurungswelle arbeiten. Sie

sind etwas seitwaͤrts gebogen, um richtig auf diese Nasen zu treffen. e, f, g und h, sind die

Befestigungspunkte der von den Federn kommenden Zugstangen. i, ist die Steurungswelle, k und l, sind die Zapfen, m, das konische Getriebe derselben.

Die Steurungswelle ist von geschmiedetem Eisen 1 1/2 Zoll stark und traͤgt

die vier gußeisernen Nasenscheiben. Sie laͤuft in zwei Lagern, von denen

das eine vorne, das andere hinten an die Gestellplatte angeschroben ist. Sie

sind von ganz gewoͤhnlicher Einrichtung, daher ich ihrer nicht weiter

Erwaͤhnung thun will. Die ganze Welle ist, beide 1 1/2 Zoll breite

Zapfen mitgerechnet, 14 Zoll lang. Nach hinten liegt eine Fortsezung derselben

außerhalb des Gestelles und traͤgt ein konisches Getriebe zur Bewegung

der Welle. Dieses konische Getriebe hat 5 Zoll Durchmesser und weiter nichts

Ungewoͤhnliches. Die Nasenscheiben liegen in der in Fig. 24. bezeichneten

Entfernung von einander.

In Fig.

25, 26, 27 und 28. sieht man alle

vier Nasenscheiben besonders abgebildet. Fig. 25 und 27.

stellen die fuͤr die Dampfventile, Fig. 27 und 28. aber

die fuͤr die Exhaustionsventile vor. Der Durchmesser aller Scheiben ist 4

Zoll, die Hoͤhe der Nasen darauf 2 Zoll. Sie luͤften die Ventile

bei dem angegebenen Stande des Hypomochlions der Hebel um 1/2 Zoll. Eine solche

Luͤftung reicht vollkommen hin, um den Daͤmpfen gehoͤrig

Durchgang zu verschaffen, d.h. wenn die Ventile ganz auf die angegebene Art

construirt sind. Die Eintheilung der Nasenscheiben wird auf folgende Weise

gemacht:

Man theilt den Umkreis der beiden Scheiben fuͤr die Dampfventile in sechs

gleiche Theile, und stellt die Nasen in zwei einander gegenuͤberstehende

Theile nach der in der Zeichnung angegebenen Form. Fuͤr die

Exhaustionsventile werden die Scheiben nur in zwei gleiche Abtheilungen

gebracht. Jede der Nasen nimmt eine ganze Abtheilung nach der in der Zeichnung

gegebenen Form ein. Die Scheiben werden so auf die Welle aufgezogen, daß die

punktirten Linien, a, a, a, a, an allen Scheiben in

einer Flucht stehen, d.h. wenn die Welle in der, in den Fig. 25, 26 etc.

durch einen Pfeil bezeichneten Richtung umlaͤuft. Zuerst nach vorne kommt

die Scheibe, 27, fuͤr den Exhaustionsventilhebel der linken Seite, dann

28, fuͤr den rechten Hebel des Namens, darauf folgt, 26, fuͤr den

linken, dann 25, fuͤr den rechten Dampfventilhebel. Beim Aufstellen und

Anlassen der Maschine wird die Welle in eine solche Stellung gebracht, daß

saͤmmtliche punktirte Linien, a, a, a, a,

aufrecht und in der in der Zeichnung vorhandenen Richtung stehen, wenn die

Kurbel im todten Punkte der rechten Seite sich befindet und nach der Richtung

des Pfeiles in Fig. 4. sich umdrehen soll.

Zur Bewegung der Steurungswelle dienen konische Raͤder von gleichem

Durchmesser und gleicher Anzahl von Zaͤhnen. Eins derselben befindet sich

bei m, Fig. 2 und 3. an der

Schwungradwelle, ein anderes, p, an der

Steurungswelle, und eins an jedem Ende der Zwischenwelle, n, die die Verbindung macht zwischen Schwungradwelle und

Steurungswelle. Die Zwischenwelle laͤuft in zwei Lagern, die an's

Maschinengestell angeschroben werden. Alle diese Anordnungen sind so

gewoͤhnlich und aus der Zeichnung fuͤr jeden Maschinenbauer so

deutlich, daß ich eine genauere Beschreibung fuͤr durchaus

unzwekmaͤßig halte. Zu den drei verschiedenen Raͤumen, F, G,

H, die die Steurung enthalten, kann man bequem durch Thuͤren

kommen, die in der Bekleidung des Maschinengestelles (wie ich oben schon

bemerkte) angebracht werden. Fuͤr die Raͤume, F u. G, befinden sich

diese Thuͤren am besten in der Vorderfronte des Gestelles, fuͤr

den Raum, H, aber in der rechten Seitenwand

desselben.

VII. Regulationsapparate fuͤr

den Zufluß der Daͤmpfe zur Maschine.

Zu diesen gehoͤren das regulirende Ventil an dem Dampfrohre und der

Gouverneur mit den zur Bewegung des Ventils noͤthigen Vorrichtungen.

Das regulirende Ventil ist ein konisches Ventil von Stahl ganz den

Steurungsventilen gleich, nur ist seine konische Dichtungsflaͤche in

einen Winkel von 60 Graden auf den Horizont gestellt. Sie verlaͤuft sich

in einen Kegel und faͤllt in einen Ventilsiz mit einem ganz scharfen

Rande. In Fig.

22. ist das regulirende Ventil mit seiner messingenen Buͤchse

von außen und oben, Fig. 23. ein

horizontaler Querdurchschnitt desselben vorgestellt. Man sieht hier bei a, das Ventil mit seinem kegelfoͤrmigen

Kopfe. Es hat einen langen staͤhlernen Stiel, der da, wo er durch seine

Stopfbuͤchse geht, gut polirt seyn muß. Die dasselbe einfassende

Buͤchse, b, hat die in der Abbildung

bezeichnete Form. Sie enthaͤlt bei c, die 5/4

Zoll weite Ventilkammer mit dem scharfen Ventilsize, d. Aus derselben fuͤhren die beiden kurzen Roͤhren, e und f, die mit

Scheiben, g und h,

versehen sind, und an welche die kupfernen Dampfroͤhren angeschroben

werden, i, ist der Dampfcanal der Buͤchse,

welcher den Dampf zum Ventile fuͤhrt. Er muͤndet mit der vom

Entwiklungsapparate kommenden Dampfroͤhre, die an's Ende der

Buͤchse vermittelst zweier Oehrschrauben angeschroben wird. Die

Stopfbuͤchse fuͤr den Ventilstiel besteht fuͤr sich und

wird in die Ventilkammer bei k, eingeschroben. Sie

hat ganz die Einrichtung der Stopfbuͤchse fuͤr die

Steurungsventilstiele. Der Stopfpfropfen allein hat eine besondere Einrichtung

und bedarf deßhalb einer Beschreibung.

Der Canal durch die Achse desselben ist naͤmlich nach der

Stopfbuͤchse hin bei l, auf eines Zolles

Laͤnge weiter als nach außen. In feinem verengerten Theile, m, befindet sich ein Gewinde mit drei

Gaͤngen. Dieser Einrichtung entspricht der Ventilstiel. Derselbe (von 3/4

Zoll Durchmesser) paßt genau in den weitern Theil, hat aber in der Verengerung

gleichfalls ein Gewinde mit drei Gaͤngen und arbeitet als

maͤnnliche Schraube in dem muͤtterlichen Gewinde des Canals. Er

ragt nach außen einige Zoll hervor und ist hier mit einem Bewegungshebel

versehen, der mit dem Gouverneur in Verbindung steht. Man sieht nun leicht ein,

daß er bei der Hin- und Herdrehung des Ventilstieles vermittelst des Hebels, wegen des

Gewindes in dem Canale des feststehenden Stopfpfropfens eine vor- und

ruͤkgaͤngige Bewegung machen muß. Hiedurch wird aber

natuͤrlich das Ventil mehr oder weniger in seinen Siz gedruͤkt,

und eroͤffnet den Daͤmpfen einen groͤßern oder kleinern

Durchgang zur Maschine hin. Der Bewegungshebel ist auf dem außerhalb der

Stopfbuͤchse hervorragenden Theile des Ventilstiels so befestigt, daß man

ihm mit Bequemlichkeit jede moͤgliche Stellung geben kann. Dieß ist sehr

noͤthig, um bei dem veraͤnderlichen Stande des Stopfpfropfens, der

nach Beschaffenheit und Menge der Liederung bald weniger oder mehr in die

Stopfbuͤchse eindringt, dem Ventile jedes Mal die gehoͤrige

Stellung gegen seinen Siz zu geben. Auch kann man auf diese Weise der Oeffnung

fuͤr den Durchgang der Daͤmpfe zwischen Ventil und Siz einen

verschiedenen Spielraum geben, je nachdem man eine groͤßere oder

geringere Leistung der Maschine beabsichtigt. Will man diese naͤmlich

unter den Normalaffekt bringen, so loͤset man nur den Bewegungshebel auf

dem Ventilstiele, dreht das Ventil tiefer in seinen Siz und befestigt den Hebel

wieder in seiner vorherigen Stellung darauf. Dem Dampfe wird dann ein kleinerer