| Titel: | Ueber die Anwendung des Zaumes des Hrn. Prony zur Bemessung der dynamischen Wirkung irgend einer Triebkraft. Von Hrn. Fourneyron, alten Schülers der Schule zu St. Etienne. |

| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. III., S. 43 |

| Download: | XML |

III.

Ueber die Anwendung des Zaumes des Hrn. Prony

Man vergleiche hiermit den Aufsaz des Hrn. L. M. P. Coste im Industriel. Août

1828. p. 225 (mit einigen Bemerkungen hieruͤber im October-Hefte des Bulletin des Sciences

technologiques S. 258), in welchem Hefte Hr. Coste auch S. 253 einige Bemerkungen uͤber die

Reibung mittheilt, und sich gegen einen Recensenten rechtfertigt. – Ueber

Prony's Zaum haben wir schon im J. 1822 im Polytechn. Journale Nachricht mitgetheilt, und Hrn.

Prony's Abhandlung selbst aus den Annales de Chimie et

Physique im Polytechn.

Journale

Bd. VIII. S. 431 uͤbersezt. A. d.

u. zur Bemessung der dynamischen Wirkung irgend einer Triebkraft. Von Hrn.

Fourneyron, alten

Schuͤlers der Schule zu St. Etienne.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Muͤlhausen. N. 6. S. 14.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Fourneyron, über die Anwendung des Zaumes des Hrn. Prony zur

Bemessung der dynamischen Wirkung irgend einer Triebkraft.

Die Nothwendigkeit, die Groͤße der Wirkung zu kennen, die eine gewisse

Triebkraft gibt, wurde laͤngst gefuͤhlt: man hatte indessen keine

Mittel, um zu diesem Zweke zu gelangen; man hatte mehrere Methoden hierzu

vorgeschlagen; allein keine derselben gestattete Leichtigkeit und Sicherheit bei der

Anwendung.

Man war gezwungen die Kraft einer Maschine nach der Arbeit zu beurtheilen, die sie im

Vergleiche zu einer anderen, die dieselbe Arbeit verrichtete und der man eine

gewisse Kraft zuschrieb, hervorzubringen vermochte.

Diese Vergleichungs-Methode ist zu unvollkommen, als daß man sie

laͤnger befolgen koͤnnte; denn die Groͤße der Triebkraft, die

eine Maschine in Thaͤtigkeit zu sezen vermag, haͤngt nothwendig von

der Ausfuͤhrung der Maschine und von der Art ab, wie dieselbe unterhalten

wird. Man weiß, daß eine gewisse Maschine, um eine gewisse Menge von Arbeit zu

verrichten, eine gewisse Groͤße von Triebkraft fordert, waͤhrend eine

andere Maschine zu derselben Menge von Arbeit einer doppelt so großen Triebkraft

bedarf.

Dadurch entstehen nun eine Menge von Schwierigkeiten sowohl fuͤr die

Mechaniker, die Dampfmaschinen und Wasserraͤder etc. erbauen, als fuͤr

die Fabrikanten, die sich derselben bedienen: diese klagen uͤber die

Schwaͤche der Triebkraft, und jene behaupten das Gegentheil.

Diese Streitigkeiten konnten bisher, selbst von den erfahrensten Maͤnnern, nur

auf eine sehr ungenuͤgende Weise entschieden werden.

Um alle Schwierigkeiten in dieser Angelegenheit zu beseitigen, hat Hr. de Prony in seinem Berichte uͤber die Maschine am

Gros-Caillou den Zaum (le

frein) vorgeschlagen, der nun von ihm den Namen fuͤhrt.

Diese sehr einfache und sinnreiche Vorrichtung besieht darin, daß man die ganze Staͤrke der

Triebkraft, die man bestimmen will, durch Reibung verschlingt, und diese Reibung mit

einem Gewichte aufwiegt, welches, waͤhrend der Bewegung, bestaͤndig

mit ihr im Gleichgewichte ist. Diese Vorrichtung ist also, wenn ich mich dieses

Ausdrukes bedienen darf, eine Reibungs-Wage (pèse-frottement).

Die erste FigurSie findet sich nicht im Originale, ersezt sich aber zum Theile aus Fig. 4.

A. d. u. wird dieses Instrument begreiflich machen. C,

ist ein Zapfen oder Cylinder, der sich in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung

bewegt. Dieser Zapfen wird von zwei hoͤlzernen Balken, A, B, und D, E, umgeben, in welchen sich kreisfoͤrmige Kehlen zur

Aufnahme des Zapfens, C, befinden. Diese beiden Balken

werden durch zwei Bolzen, f, g, f, g, zusammengehalten,

die man mittelst der Niete, G, nach Belieben anziehen

kann. Diese Balken verlaͤngern sich, der eine links, der andere rechts, so,

daß sie mit einander im Gleichgewichte stehen.

Wir wollen nun sezen, daß der Zapfen, C, sich in der

Richtung des Pfeiles dreht, und daß die Bolzen, f, g,

nicht angezogen sind. Die Balken werden demnach, da sie im Gleichgewichte mit

einander stehen, in horizontaler Lage bleiben.

Wir wollen nun an einem derselben ein Gewicht, P,

anbringen, so wird dasselbe diese Balken herabzuziehen und in senkrechte Lage zu

bringen streben; wenn man aber, in demselben Augenblike, die Balken, A, B, und D, E, einander dadurch naͤhert, daß man

die Bolzen, f, g, anzieht, so werden sie, indem sie sich

an der Oberflaͤche des Zapfens reiben, gewisser Maßen Einen Koͤrper

mit demselben bilden, und einen Widerstand an der Maschine erzeugen, der das

Gewicht, P, so heben wird, daß der Zaum in die

horizontale Lage zuruͤktritt. Auf diesen Punkt gebracht wuͤrde der

Zaum, wenn man die Bolzen nicht nachließe, dem Cylinder folgen, und sich zugleich

mit demselben drehen; Hr. Prony hat aber fuͤr

diesen Fall einen Mann mit einem Schrauben-Schluͤssel in Bereitschaft, der die

Schrauben-Niete anzieht oder nachlaͤßt, je nachdem der Blok, D, E, seine horizontale Lage verlaͤßt, und das

Gewicht, P, hebt oder senkt. Dieser Blok, D, E, muß, waͤhrend des ganzen Versuches, seine

horizontale Lage behalten, ohne welche sich kein entscheidendes Resultat erlangen

laͤßt.

Nach der Staͤrke der Maschine und der Geschwindigkeit des Umfanges des

Cylinders muß man das Gewicht, P, der Achse der

Umdrehung naͤhern oder von derselben entfernen, so daß es am Ende des

Versuches so, wie in der Figur steht.

Wenn die Bedingung der Horizontalitaͤt des Zaumes erfuͤllt ist, so hat

nun Folgendes Statt.

Das Gewicht, P, ist gleichsam an dem Ende eines

horizontalen Hebels aufgehaͤngt, und strebt bestaͤndig nieder zu

steigen. Die Ursache, die es an dem Niedersteigen hindert, ist offenbar die Reibung

an der Oberflaͤche des Cylinders, und es ist klar, daß, je mehr die

Schrauben-Bolzen, G, angezogen werden, desto

groͤßer die Reibung und desto groͤßer auch P seyn muß, oder sich von der Achse der Umdrehung entfernen muß. Man macht

also die Bewegung der Maschine, deren Kraft man pruͤft, langsamer, und kann

sie endlich ganz still stehen machen, wenn man immer fortfaͤhrt den Zaum

anzuziehen, und das Gewicht, P, von der Achse zu

entfernen oder zu vermehren.

Es ist also gewiß, daß die durch den Zaum erzeugte Reibung, die mit einem Hebelarme

wirkt, der dem Halbmesser, r, des Cylinders, C, gleich ist, die Triebkraft ganz oder zum Theile

verschlingt, je nachdem man die Schrauben-Bolzen, G, mehr oder minder angezogen hat, und daß, wenn man diese Reibung auf

irgend eine Weise mißt, man die Staͤrke der Maschine dadurch kennen

lernt.

Diese Reibung wird aber durch das Gewicht, P, im

Gleichgewichte erhalten, dessen Mittelpunkt der Schwere in einer Entfernung von dem

Anwendungs-Punkte sich befindet, die ich R nennen

will. Man hat also zwischen, P, R, F und r folgendes Verhaͤltniß:

F : P : : R : r, oder Fr = PR;

es ist also F = PR/r.

Wenn n die Zahl der Umlaͤufe des Cylinders, C, in Einer Secunde bezeichnet, so ist die

Geschwindigkeit der Oberflaͤche desselben in Einer Secunde 2πrn

(wo π das Verhaͤltniß des Umfanges

zum Durchmesser = 314 ausdruͤkt) und die gemessene dynamische Wirkung, die

ich M nenne, ist

M = F2πrn. Nun ist aber F = PR/r; folglich wird, wenn man diesen lezteren Werth von F an die Stelle desselben bringt,

M = PR2πrn/r und durch Reduction wird als Endgleichung folgende

Formel zum Vorschein kommen:

M = PR2πn.

Da ich durch Versuche und auf eine zuverlaͤssige Weise die Kraft eines

Wasserrades von bedeutender Staͤrke zu bestimmen hatte, versuchte ich die

Anwendung des Zaumes des Hrn. de Prony. Ich muß gestehen,

daß ich die Anwendung desselben an großen Maschinen fuͤr beinahe

unmoͤglich hielt; ich habe mich aber bald vom Gegentheile uͤberzeugt.

Indessen mußte dieser

Zaum einige Abaͤnderungen erleiden, indem er, so wie er vorgeschlagen wurde,

nicht angewendet werden konnte, ohne auf Unrichtigkeiten im Resultate zu

fuͤhren, ja selbst sogar gefaͤhrlich fuͤr diejenigen werden

konnte, die sich desselben bedienten.

Ich verfuhr auf folgende Weise. Es handelte sich um ein Schaufel-Rad, das zwei

Blech-Strekwalzen trieb. Ich benuͤzte den Augenblik, wo dieses Rad,

das zu sehr vom Schwalle (des eaux d'aval) gehindert

wurde, um mit der zur Arbeit gehoͤrigen Geschwindigkeit zu laufen, wie man

sagt, ersaͤuft (noyé) war. Die Kraft des

Rades war dann weit geringer, als bei geringerer Hoͤhe des

Schwall-Wassers, und ich konnte meine ersten Versuche mit mehr Bequemlichkeit

anstellen und sehen, ob sich der Zaum anbringen ließe.

Ich sperrte ein Walzenwerk, und nahm den oberen Cylinder desselben ab, um an dem

unteren, der zwischen zwei Saͤulen gehoͤrig befestigt war, einen Zaum

anzubringen, den ich eigens hierzu verfertigte, und dem ich alle moͤgliche

Staͤrke gabSpaͤter, als ich den Zaum anzulegen bereits besser gelernt hatte,

verfertigte ich denselben weit leichter, so daß er auch leichter angelegt

werden konnte, ohne daß die Genauigkeit dabei gelitten haͤtte. A. d.

O..

Da ich mich von der Schwierigkeit, oder vielmehr von der Unmoͤglichkeit

uͤberzeugte, diesen Zaum immer gehoͤrig horizontal zu halten, so mußte

ich darauf Bedacht nehmen, diesen Fehler zu verbessern, und dieß gelang mir auf

folgende Weise. An dem Ende des Balkens, an welchem ich das Gewicht

aufhaͤngen wollte, welches ich noͤthig hatte, brachte ich einen

Abschnitt eines Kreises an, welcher leztere mit einem Halbmesser beschrieben wurde,

dessen Mittelpunkt der Schwingungs-Punkt des Gewichtes war. Auf diese Weise

konnte der Zaum mit dem Gewichte um mehr als drei Fuß steigen oder fallen, ohne daß

der Hebel sich aͤnderte, und der Arbeiter, der den Zaum anziehen oder

nachlassen mußte, konnte denselben in gehoͤriger Lage erhalten.

Der Boden der Werkstaͤtte hinderte, daß der Zaum weder von dem Cylinder noch

von dem Gewichte fortgerissen werden konnte, wenn der Arbeiter, der denselben zu

regieren hatte, nachlaͤssig war, und die Schrauben entweder zu viel oder zu

wenig anzog.

Fig. 2 zeigt

die Anordnung, die ich getroffen habe.

Der Hebel, D, C, hatte vierzehn Fuß Laͤnge. H, D, I, ist ein Kreisbogen, der mit einem Halbmesser

von derselben Laͤnge gezeichnet wurde. Am Ende war eine Schnur von 10 Linien

im Durchmesser angebracht, die in eine an dem Umfange des Kreisbogens angebrachte

Kehle von 5 Linien Tiefe paßte. Diese Schnur lief uͤber zwei Rollen, o, o, und hatte an ihrem Ende eine Schale zur Aufnahme

der Gewichte.

n, n, ist eine andere Schnur, die als Ersaz fuͤr

diejenige dient, die von der Seite der Schale laͤuft, wenn diese sinkt.

C, ist der Mittelpunkt des Cylinders, umfaßt von dem

Zaume. K, L, und A, B, sind

zwei Holzstuͤke, die als Polster dienen. Sie sind an dem Stuͤke, D, E, mittelst der Bolzen, f,

g, aufgebolzt, welche durch alle drei Stuͤke laufen.

Das Stuͤk, D, E, aus Eichenholz hatte 8 Zoll auf 7

im Gevierte; die Stuͤke, K, L, und A, B, hatten im Grunde der Kehle 5 Zoll Dike und 14 Zoll

Breite.

Der Cylinder hatte 15 1/2 Zoll im Durchmesser.

Ich hatte vorlaͤufig dieses ganze System in's Gleichgewicht gebracht, und zu

diesem Ende, 124 Kilogramm auf die Wagschale, N, gelegt,

und hierauf die Maschine in den Gang gesezt. Ich ließ sie ihre volle Geschwindigkeit

erreichen, dann den Zaum anziehen und die Schale mit den Gewichten belegen. Die

Maschine ging jezt weniger schnell. Nachdem ihre Bewegung endlich

gleichfoͤrmig geworden ist, zaͤhlte ich die Zahl der Umdrehungen, die

sie bei jedem neuen Gewichte in Einer Minute machte; ein Mann beobachtete die

Bewegung des Zaumes, und sobald dieser herabgestiegen zu seyn schien, zog er eine

Schraube etwas an; wenn er aufzusteigen schien, ließ er die Schraube etwas nach, so

daß er ihn immer in einer gewissen Entfernung von den Aufhaͤltern hielt. Dieß

geschah alles sehr leicht, indem der Zaum ohne alles Hinderniß um 18 Zoll steigen

oder um eben so viel fallen konnte.

Wenn man die Schraube zu stark angezogen haͤtte, so wuͤrde das Ende,

I, des Kreisbogens die Erde beruͤhrt haben,

und wenn man zu wenig geschraubt haͤtte, so wuͤrde das Ende, B, des Stuͤkes, A, B,

die Erde beruͤhrt haben. Auf diese Weise konnte demnach unmoͤglich ein

Ungluͤk geschehen.

Dieses Spiel von drei Fuß war fuͤr den Zaum hinreichend: er hat niemals

waͤhrend der angestellten Versuche den Boden beruͤhrt; denn der Mann,

der zum Anziehen und Nachlassen der Schrauben bestellt war, versah seine Arbeit

gehoͤrig.

Da die Wassermenge immer dieselbe blieb, so ließ sich die Wirkung, die erzeugt wurde,

wenn das Rad sich mit dieser oder jener Geschwindigkeit bewegte, leicht bestimmen,

und man fand das Maximum, das sie erreichen konnte.

Ich werde hier nur eine einzige Beobachtung mittheilen; denn es handelt sich nicht um

die Wirkung des Rades, sondern um die Anwendung des Zaumes als Mittels, dieselbe

kennen zu lernen. Ich werde die oben gefundene Formel anwenden, und dann bloß eine

praktische Rechnung fuͤhren, damit Jedermann mich verstehen kann.

Ich will also die nothwendigen Angaben zur Berechnung eines Versuches hier

mittheilen, und die Laͤngen und Gewichte der groͤßeren Leichtigkeit

wegen auf Decimal-Einheiten zuruͤkfuͤhren, und nur fuͤr

das Zeitmaß die Sexagesimal-Secunde behalten.

Laͤnge des Zaumes, R = 14 Fuß; = 4 Meter, 55

Decim.

Halbmesser des Cylinders, r = 7 Zoll 9 Lin.; = 0 Meter,

208 Decim.

Gewicht auf der Schale, P = 213 Kilogr.

Zahl der Umlaͤufe des Cylinders in

Einer

Minute = 16;

dtto

Secunde = n; =16/60.

Wenn man nun in der oben gefundenen Formel:

M = PR2πn

statt der Buchstaben ihre Zahlenwerthe sezt, so erhaͤlt

man als dynamische Wirkung des Rades in Kilogrammen auf Ein Meter Hoͤhe in

Einer Secunde gehoben; also fuͤr M = 213 Kilogr.

× 4m,55 × 6,28 × 16/60; und,

nach wirklich verrichteter Multiplikation, wird M = 1623

Kilogramm auf die Hoͤhe Eines Meters in Einer Secunde gehoben.

Wenn man nun wissen will, wie viel Pferde diese dynamische Wirkung hervorzubringen

vermoͤgen, so darf man nur diese 1623 Kilogramm mit derjenigen Zahl theilen,

die man als Gleichwerth (Equivalent) der dynamischen

Kraft, genannt Pferdekraft, gelten lassen will. Wenn man die englische

Schaͤzung der HHrn. Bolton und Watt, = 73,69 Kilogramm, als diese Einheit gelten

laͤßt, so erhaͤlt man als Kraft dieser Maschine in Pferdekraft

16,23/73,69 = 22 Pferde.

Wir wollen noch eine andere Weise, obige Rechnung zu fuͤhren, hier angeben,

die zwar von der Formel etwas abweicht, die aber dieselbe vielleicht mehr klar und

deutlich machen kann. Die Resultate sind uͤbrigens, wie man sich

uͤberzeugen wird, dieselben.

Man muß hier den Durchmesser des Cylinders, C, sehr genau

messen, um den Halbmesser und den Umfang desselben in die Rechnung bringen zu

koͤnnen, und ich seze, daß dieses geschehen ist.

Man hat gesehen, daß das am Ende des Hebelarmes, R,

aufgehaͤngte Gewicht, P, daselbst immer im

Gleichgewichte erhalten wurde; daß der Widerstand, der sich dem Falle desselben

entgegensezt, von der Reibung der Polster gegen die Oberflaͤche des Cylinders

abhaͤngt, und daß es dieser Widerstand ist, der die Bewegung der Maschine

langsame machte; der Werth derselben, den wir durch

F ausdruͤkten, muß mit dem Arme des Hebels, an

dessen Ende sie auf die Maschine wirkt, multiplicirt werden. Dieser Arm des Hebels

ist r = dem Halbmesser des Cylinders, indem der

Widerstand als Tangente auf denselben wirkt. Dieser Widerstand wird also durch Fr ausgedruͤkt werden. Der Ausdruk

fuͤr das Gewicht, das mit demselben im Gleichgewichte ist, ist P, multiplicirt mit seinem Hebelarme, R; also PR; da aber

diese beiden Kraͤfte mit einander im Gleichgewichte sind, so sind sie unter

sich gleich, und man hat Fr

=

PR. Von diesen vier Groͤßen ist F allein die unbekannte. Wenn man nun dieselbe aus

obiger Gleichung zu erhalten sucht, so wird F = PR/r wie wir oben

gefunden haben.

Da man nun den Widerstand kennt, der der Maschine entgegen arbeitet, so darf man

denselben nur mit dem Raume multipliciren, den er waͤhrend der Einheit der

Zeit durchlaͤuft, um die gesuchte dynamische Wirkung zu erhalten.

Bei einiger Aufmerksamkeit wird man finden, daß dieser Raum gleich ist der

Geschwindigkeit eines jeden Punktes des Umfanges des Cylinders, C, den der Zaum umfaßt, und da man den Durchmesser

desselben genau kennt, und die Zahl der Umdrehungen der Maschine gezaͤhlt

hat, so darf man nur den Durchmesser mit π = 3,14

multipliciren, um den Umfang zu finden, und dann diesen Umfang mit der Zahl der

Umdrehungen in Einer Minute, so erhaͤlt man die Geschwindigkeit eines der

Punkte des Umfanges waͤhrend dieser Zeit, und wenn man diese Geschwindigkeit

mit 60 theilt, so hat man den waͤhrend Einer Secunde von dem Widerstande

durchlaufenen Raum.

Wir wollen nun nach dieser lezteren Methode rechnen, und sehen, ob wir dasselbe

Resultat erhalten.

Um den Werth der Reibung, F, zu erhalten, muß man, wie

wir sahen, das Gewicht (213 Kilogramm) mit dem Arme des Hebels (4 M., 55 Dec.)

multipliciren, und das Produkt durch den Halbmesser des Cylinders, = 0m,208 theilen. Wenn man hiernach rechnet, so

erhaͤlt man, als Werth von F, 4659 Kilogramm;

d.h., das an dem Ende des Zaumes angebrachte Gewicht sezt der Maschine denselben

Widerstand entgegen, als ob man sie noͤthigte ein Gewicht von 4659 Kilogramm

an dem Ende einer Schnur zu heben, die sich auf dem Cylinder aufrollt (abgesehen

jedoch von der Dike dieser Schnur).

Es bleibt jezt die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit welcher dieses Gewicht gehoben

wird, was sehr leicht ist.

Da der Durchmesser des Cylinders 0m,416 ist, so ist

der Umfang 0m,416 × 3,14 (dem

Verhaͤltnisse zum Durchmesser); also 1m,306. Waͤhrend

des Versuches machte der Cylinder 16 Umdrehungen in Einer Minute. Jeder Punkt des

Umfanges durchlaͤuft demnach sechzehn Mal 1m,306 in Einer Minute, oder 20 Meter, 896 in Einer Minute. Dieß ist die

Hoͤhe, zu welcher das Gewicht von 4659 Kilogramm in Einer Minute gelangen

wuͤrde. Wenn man nun diese Hoͤhe durch 60 theilt (durch die Zahl der

Secunden in Einer Minute), so hat man 0m,348 als

die Hoͤhe, zu welcher dieses Gewicht waͤhrend Einer Secunde gehoben

wird.

Die gesuchte dynamische Wirkung ist also gleich 4659 Kilogramm, in Einer Secunde auf

0 Meter, 348 gehoben, oder = 1621 Kilogramm 33 Hundertel auf Ein Meter gehoben.

Nach der ersten Rechnung fand man 1623 Kilogramm. Dieser kleine Unterschied

ruͤhrt von den in der lezten Rechnung vernachlaͤssigten

Bruͤchen her. Man sieht uͤbrigens, daß beide Rechnungen zu demselben

Resultate fuͤhren, und daß man sich ohne Unterschied der einen, wie der

anderen, bedienen kann.

Indessen wuͤrde ich doch die erstere vorzugsweise empfehlen, weil man bei

derselben nicht noͤthig hat den Durchmesser des Cylinders zu messen, und in

der Rechnung nicht auf denselben Ruͤksicht nehmen darf.

Dieß sind die Mittel, die ich bei verschiedenen Versuchen, und namentlich bei

Bestimmung der Groͤße der Wirkung eines hydraulischen Wasserrades nach einer

neuen Theorie, das ich vor neun Monaten aufsezte, und dessen Resultate ich mit aller

Genauigkeit wissen wollte, angewendet habe.

Ich darf es wagen zu gestehen, daß diese Mittel mir uͤber alle Erwartung

gelangen, und ich theile unten den Bericht mit, den Hr. Thirria, Markscheider an den Bergwerken des Departement de la haute Saône, der bei allen mit dem Zaume

angestellten Versuchen zugegen war, hieruͤber erstattete.

„Der unterzeichnete Markscheider begab sich am 27. April 1827 an das

Strekwerk zu Pont sur l'Ognon, um daselbst bei dem

Versuche gegenwaͤrtig zu seyn, den Hr. Fourneyron mit einem Wasserrade von der Art der sogenannten

Kreiselraͤder oder Turbinen anstellte. Dieser Versuch wurde mittelst des

Zaumes des Hrn. de Prony gemacht, mittelst dessen man

im Stande ist die Kraft einer jeden sich drehenden Maschine mit Genauigkeit zu

bestimmen. In drei verschiedenen Versuchen, die unter verschiedenen Gewichten,

welche man auf die Maschine wirken ließ, angestellt wurden, hat man gefunden,

daß das Maximum der Kraft gleich ist der Kraft von 6 3/100 Pferden, die Kraft

eines Pferdes zu 70 Kilogramm, in Einer Secunde auf Ein Meter gehoben,

gerechnet. Diese Wirkung, obschon an und fuͤr sich hoͤchst

genuͤgend, wuͤrde noch weit groͤßer gewesen seyn, wenn man

die Reibung aufgewogen haͤtte, und wenn das Rad sich nicht in Folge eines

Fehlers bei dem Aufsezen um 16 Linien gesenkt haͤtte, wodurch ein Verlust

an Wasser entstand. Man hat die Reibung nicht aufgewogen, damit die Wirkung

unter derjenigen blieb, die das Rad wirklich zu erzeugen vermag, und das Senken

des Rades entstand durch die Unmoͤglichkeit, in welcher man sich befand,

schnell unter dem Wasser die Pfanne zur Aufnahme des Zapfens des Wellbaumes

herzustellen. Da die theoretische Groͤße der Wirkung des Wassers 7 2/10

Pferde war, so verhaͤlt sich demnach das Maximum der erhaltenen Wirkung

zu der theoretischen Wirkung wie 83 zu 100. Nun ist aber in den neuen Poncelet'schen Raͤdern (roues à la Poncelet

Siehe Polytechn. Journal

Bd. XIX. S. 417.) die nuͤzliche Wirkung zur theoretischen Wirkung (unser Ersaz

fuͤr die Reibung) im Verhaͤltnisse wie 67 zu 100. Folglich ist

dieses Rad des Hrn. Fourneyron in Hinsicht auf die

Wirkung, die sie zu leisten vermag, dem Rade des Hrn. Poncelet vorzuziehen, und verdient auch den besten

Eimer-Raͤdern vorgezogen zu werden, indem bei diesen das Maximum

der theoretischen Wirkung zwischen 0,60 und 0,75 spielt. Es ist ferner auch den

sogenannten Seiten-Raͤdern (roues de

côté) vorzuziehen, die hoͤchstens nur 0,45 der

Groͤße der Wirkung des Wassers mitzutheilen vermoͤgen, und

vielmehr nach den Schaufel-Raͤdern, deren Maximum in ihrer Wirkung

nur 0,33 der theoretischen Wirkung ist. Abgesehen von dem Vortheile der großen

Wirkung des Kreisel-Rades oder der Turbine im Vergleiche mit allen

uͤbrigen Raͤdern hat es auch noch den Vorzug, daß es arbeiten

kann, wann es ganz erlaͤuft ist. Man hat gefunden, daß, in diesem Falle,

und unter einer Einsenkung von 0 Met. 51 in Wasser (was einen Unterschied von 1

Met., 03 in der Hoͤhe des Wasserstandes zwischen dem Ruͤkwasser

und Schwallwasser, [eau d'amont et d'aval] gibt) die

Kraft des Rades 3,88 Pferde betraͤgt, waͤhrend das Maximum der

theoretischen Wirkung 4 57/100 Pferde betraͤgt.

Wir wollen noch beifuͤgen, daß das Kreisel-Rad im

Verhaͤltnisse zu der Kraft, die es erzeugt, wenig Raum einnimmt, und

wellig kostet. Wir sind daher der Meinung, daß das Kreisel-Rad, das sich

in jedem fließenden Wasser anbringen laͤßt, allen anderen Arten von

Wasserraͤdern zum Treiben eines jeden Maschinen-Werkes, wie der

Geblaͤse, Strekwerke, Spinnmuͤhlen etc. vorzuziehen

ist.“

Pont zur Ogon, den 26. April. 1827.

Thirria etc.

Ich will mit einigen Bemerkungen uͤber die Anwendung des Zaumes schließen.

Man kann sich kupferner oder hoͤlzerner Polster bedienen; man muß

dafuͤr sorgen, daß sie oͤfters geschmiert werden, damit die Bewegung

sanfter und nicht stoßweise geschieht. Es ist ferner unerlaͤßlich, die

Polster und den Cylinder mit kaltem Wasser zu begießen, damit sie sich nicht zu sehr

erhizen.

Um die Versuche gehoͤrig anstellen zu koͤnnen, braucht man drei

Arbeiter; naͤmlich, einen zum Auflegen der Gewichte auf die Schale; einen zum

Anziehen und Nachlassen des Zaumes, je nachdem es nothwendig ist (man nennt diesen

den Leiter (gouverneur); er

muß einige Geschiklichkeit besizen), und einen dritten, der die Zahl der Umdrehungen

der Maschine zaͤhlt, an welcher man den Zaum anbringt.

Nachdem alles gehoͤrig vorgerichtet, die Laͤnge des Zaumes genau

gemessen und sein Gewicht in's Gleichgewicht gebracht wurde, sezt man die Maschine

in Bewegung und laͤßt sie das Maximum ihrer Geschwindigkeit erreichen.

Hierauf faͤngt man an, ein geringes Gewicht auf die Wagschale zu legen (z.B.

10 Kilogramm). Der Leiter sieht, ob der Zaum den unteren oder den oberen

Behaͤlter beruͤhrt; in einem oder in dem anderen Falle zieht er den

Zaum etwas an, oder laͤßt ihn etwas nach, so daß er zwischen beiden

ungefaͤhr in die Mitte kommt. Nachdem er dahin gelangt ist, beobachtet er

seine Bewegung, wie man sie an dem Schenkel einer Schnellwage beobachtet. Wenn er

sich zu senken scheint, zieht ihn der Leiter etwas an; im entgegengesezten Falle

laͤßt er denselben nach, damit der Zaum waͤhrend des ganzen Verlaufes

des Versuches die Aufhaͤlter nicht beruͤhrt. Nachdem er ein Mal dahin

gelangt ist, macht er den Zaͤhler aufmerksam, damit dieser sich von der

Gleichfoͤrmigkeit der Bewegung uͤberzeugt; derselbe zaͤhlt dann

mit lauter Stimme die Zahl der Umdrehungen, die waͤhrend zwei oder drei

Minuten Statt haben. Man nimmt hieraus das mittlere Verhaͤltniß fuͤr

Eine Minute, und schreibt die gefundene Zahl hinter das Gewicht. Dieß geschieht nun

bei Einem Versuche.

Man bringt nun eine neue Last auf die Wagschale, z.B., wieder 10 Kilogramm. Der

Leiter zieht den Zaum an, und haͤlt denselben in der gehoͤrigen Lage.

Der Zaͤhler gibt Acht, wann die Bewegung Gleichfoͤrmigkeit erlangt

hat. Dann zaͤhlt er die Umdrehungen, und man schreibt diese, zugleich mit dem

Gewichte, auf. Dieß gibt den zweiten Versuch. Auf diese Weise faͤhrt man

fort, bis die Maschine nur mehr die zu ihrer bestimmten Arbeit noͤthige

Geschwindigkeit besizt. Um diese Geschwindigkeit mit Genauigkeit bestimmen zu

koͤnnen, laͤßt man das Gewicht nur mehr um Ein oder um zwei Kilogramm

vermehren oder vermindern, und zaͤhlt bei jeder neuen

Gewichts-Veraͤnderung.

Alle diese Beobachtungen bringt man in eine Tabelle, in welcher man

zuvoͤrderst die Laͤnge des Zaumes bemerkt, und indem man jeden Versuch nach den oben

angegebenen Formeln und Methoden berechnet, findet man fuͤr jeden einzelnen

Fall die Groͤße der Wirkung, die die Maschine aͤußerte. Durch

Vergleichung der erhaltenen Resultate entdekt man endlich die mit dem Maximum der Wirkung, deren die angewendete Triebkraft

faͤhig ist, correspondirende Geschwindigkeit. Es ist in praktischer Hinsicht

aͤußerst wichtig, diese leztere zu kennen. Die Wasserraͤder liefern,

z.B., aͤußerst verschiedene Resultate, je nachdem man sie mit verschiedener

Geschwindigkeit laufen laͤßt, und man sieht nicht selten Raͤder von

demselben Baue, bei gleicher Menge und bei gleichem Falle des Wassers,

hoͤchst verschiedene Groͤßen der Wirkung erzeugen, wenn ihre

Geschwindigkeit sich mehr oder minder von derjenigen entfernt, die sie haben

muͤßten, wenn sie den hoͤchsten Vortheil von dem Falle des Wassers

ziehen sollten.

Der Zaum des Hrn. de Prony, auf die von mir angegebene

Weise abgeaͤndert, dient also 1) die Gesammtkraft irgend einer Triebkraft zu

finden; 2) den Theil derselben zu bestimmen, der von irgend einer Maschine, die

dadurch in Bewegung gesezt wird, verschlungen wird; 3) noch den Theil anzugeben, der

von dieser Triebkraft uͤbrig bleibt, wenn ein Ueberschuß an bewegender Kraft

vorhanden ist.

Man kann noch mittelst dieses Zaumes auch die Vollkommenheit einer Maschine

beurtheilen, wenn man den Widerstand, den sie der Triebkraft darbietet, mit jenem

vergleicht, den eine andere Maschine, die dieselbe Arbeit liefert, entgegensezt.

Ich habe den Zaum an liegenden und an senkrecht stehenden Wellen angewendet, immer

mit gleichem guten Erfolge.

Die Aufgabe, von welcher ich am Anfange dieses Aufsazes sprach, ist also

geloͤset, und man kann mit geringen Kosten eine Maschine von was immer

fuͤr einer Kraft auf eine sichere und der ganzen Welt begreifliche Weise

pruͤfen.

Ich wuͤnsche, daß die Société

industrielle zu Muͤlhausen meine Versuche an den zahlreichen

Maschinen, die sie besizt, wiederholen und sich selbst von der Richtigkeit der

Mittheilungen uͤberzeugen moͤge, die ich die Ehre hatte ihr zu

machen.

St. Etienne, 12. Dec. 1827.

Fourneyron.

Bericht des Hrn. Albert Schlumberger im Namen des mechanischen

Ausschusses, uͤber obigen Aufsaz des Hrn. Fourneyron, und uͤber

die Anwendung des Zaumes des Hrn. de Prony zur Bemessung der dynamischen Wirkung

einer Triebkraft. In der Februar-Sizung des Jahres 1828.

Der Ausschuß haͤlt es fuͤr uͤberfluͤssig, sich in eine

umstaͤndliche Pruͤfung der Theorie des Zaumes einzulassen, die an und fuͤr sich

einfach, und durch die Entwikelung, die Hr. Fourneyron

ihr gegeben hat, klar und verstaͤndlich genug ist. Da nun die Theorie richtig

ist, so hatte der Ausschuß sich bloß mit Versuchen zu beschaͤftigen. Hr. Ed.

Koͤchlin war so guͤtig eine kleine

Dampfmaschine zu diesem Zweke anzubieten und den noͤthigen Apparat vorrichten

zu lassen.

Der Zaum, dessen man sich bediente, ist in der Sammlung der Gesellschaft aufgestellt,

wo jedes Mitglied sich desselben bedienen kann. Es besteht aus einem

hoͤlzernen Hebel, der an einem Ende mit einem Kreisbogen versehen ist, dessen

Halbmesser die Achse der Welle, an welcher der Zaum angebracht wird, zum

Mittelpunkte hat. An dem unteren Theile des Bogens befindet sich ein kleiner Ring;

man befestigt daran die Schnur, die, nachdem sie uͤber zwei Rollen lief, die

Schale aufgehaͤngt haͤlt, auf welche die Gewichte gelegt werden. An

dem anderen Ende des Hebels sind zwei Polster aus hartem Holze angebracht, die die

Welle umfangen. Zwei starke Bolzen vereinigen sie, und befestigen sie auf dem Hebel.

Statt der Schraubenniete ist ein Zahnrad auf jedem Bolzen aufgezogen. Ein Triebstok,

der die Bewegung mittelst eines vierarmigen Schluͤssels erhaͤlt, der

sich um seine Achse dreht, greift in beide Raͤder zugleich ein.

Mit Ausnahme dieser Raͤder und des Triebstokes ist der ganze uͤbrige

Apparat jenem des Hrn. Fourneyron vollkommen

aͤhnlich. Ich werde spaͤter von der Ursache sprechen, die dieses

Raͤderwerk nothwendig gemacht hat; fuͤr jezt beschraͤnke ich

mich bloß auf die Bemerkung, daß man auf diese Weise einen weit staͤrkeren

Druk auf den Cylinder hervorbringen, und beide Bolzen zugleich anziehen und

nachlassen kann.

Die Haupt-Dimensionen dieser Maschine sind:

Laͤnge des Hebels, von der Achse der Umdrehung bis zur aͤußeren

Oberflaͤche des Kreisbogens, 10 Fuß (3,24839 Meter).

Laͤnge der Polster, 1 Fuß 5 Zoll (0,46019 Meter).

Breite der Polster, 6 Zoll (0,16242 Meter).

Dike der Polster, 4 Zoll (0,10828 Meter).

Durchmesser des Cylinders, 4 Zoll 4 Linien (0,11730 Meter).

Zahl der Zaͤhne an dem Rade, das statt des Schraubennietes dient, 52.

Zahl der Zaͤhne des Triebstokes, 9.

Laͤnge eines der vier Arme des Schluͤssels, 1 Fuß (0,32484).

Hoͤhe des Schraubenganges an den Bolzen, 0,64 Lin. (0,00144384 Linien).

Durchmesser der Bolzen, 9 Linien.

Aus allen diesen Angaben folgt, daß der Hebel das angewendete Gewicht um 55 38/100 Mal

vermehrt; daß das Raͤderwerk mittelst des Schluͤssels und die

Schraubengaͤnge an den Bolzen die Kraft, die als Tangente auf den

aͤußeren Kreis, den ein Arm des Schluͤssels beschreibt, wirkt, um 8168

2/10 Mal verstaͤrkt; daß die sich reibende Oberflaͤche der Welle 80

Quadrat-Zoll betrug, und daß jeder Quadrat-Zoll einen 120 Mal

groͤßeren Druk erlitt, als derjenige ist, der an dem Ende eines Armes des

Schluͤssels angebracht ward.

Die Maschine, an welcher der Versuch angestellt wurde, war eine Dampfmaschine mit

niedrigem Druke nach Boulton und Watt's Systeme, und wurde von dem englischen Fabrikanten zu einer Kraft

von vier Pferden berechnet.

Der Ausschuß befolgte in seinen Versuchen die von Hrn. Fourneyron angegebene Methode mit 3 Arbeitern.

Nachdem die Maschine einen ziemlich regelmaͤßigen Gang angenommen hatte, war

das mittlere Gewicht, wodurch Gleichgewicht hergestellt wurde, 33 1/2 Kilogramm, und

die mittlere Zahl der Umdrehungen in Einer Minute 39. Hieraus folgt als Resultat

nach obiger Berechnungs-Weise eine Kraft von 444,20 Kilogramm auf Ein Meter

in Einer Secunde gehoben. Boulton und Watt's rechneten bei Verfertigung ihrer Dampfmaschinen

44,000 engl. Pfund Einen englischen Fuß hoch in Einer Minute gehoben als die Kraft

Eines PferdesMémoire deRobert Burnton, Industriel. Mai. 1828., was eben so viel ist, als 101 Kilogramm, 35 auf die Hoͤhe Eines

Meters in Einer Secunde gehoben. Obiges Resultat, nach Boulton und Watt's Pferdekraft berechnet,

gaͤbe demnach 444,20/101,35 = 4,38 Pferdekraft.

Diese Kraft wurde dann nach und nach zum Umtriebe mehrerer Maschinen verwendet, und

der Ueberschuß der Kraft, der durch das Gewicht gemessen wurde, welches den Hebel im

Gleichgewichte hielt, war

bei zwei Waschraͤdern, 15 1/2 Kilogramm;

bei einer Kreissaͤge von 30 Zoll im Durchmesser, wann sie leer ging, 17

Kilogramm;

bei einer Holzsaͤge, 10 Kilogramm;

bei einer Reibmuͤhle zum Zerreiben von Farbe-Materialien, 25

Kilogramm.

Diese Zahl von 33 1/2, Kilogramm abgezogen, d.h. von dem Gewichte, welches mit der

ganzen Kraft der Triebkraft im Gleichgewichte ist, gibt

fuͤr die zwei Waschraͤder, 18 Kilogramm = 2,35 Pferdekraft;

fuͤr die Kreissaͤge im Gange, 16 Kilogramm = 2,09 Pferdekraft;

fuͤr die Holzsaͤge, 23 1/2, Kilogramm = 3,07 Pferdekraft;

fuͤr die Reibmuͤhle 8 1/2 Kilogramm = 1,11 Pferdekraft.

Es waͤre sehr interessant, das zwekmaͤßigste Verhaͤltniß

zwischen dem Durchmesser der Welle, seiner Geschwindigkeit, der zu messenden Kraft,

der Breite der Polster und der Laͤnge des Hebels zu kennen.

Die ersten Versuche haben uns gezeigt, daß die sich reibende Oberflaͤche der

Welle zu klein war; die Orts-Verhaͤltnisse gestatteten keine

Vergroͤßerung, und es blieb kein anderes Mittel uͤbrig, als einen

groͤßeren Druk auf die Welle anzubringen. Durch das angebrachte Rad, von

welchem wir oben sprachen, ist uns dieses gelungen.

Indessen darf man nur dann zu diesem Mittel seine Zuflucht nehmen, wenn kein anderes

mehr uͤbrig bleibt; denn eine schnelle Entwikelung des Waͤrmestoffes,

die immer die Folge hiervon ist, verkohlt die Oberflaͤche der Polster sehr

bald.

Der Ausschuß ist der Meinung, daß der große Durchmesser der Strekwalze, deren Hr. Fourneyron sich bediente, und die großen Polster, die er

anwenden konnte, sehr viel zum Gelingen seines Versuches beitrugen.

Wenn man die verschiedenen Theile seines Apparates mit jenen des unsrigen vergleicht,

und auch die bemessenen Kraͤfte, so findet man:

daß seine Welle 15 1/2 Zoll im Durchmesser hatte, und

die unsrige nur 4 1/2 Zoll;

daß seine Triebkraft einer Kraft von 16 1/2 Pferden nach Boulton und Watt gleich war, und

die unsere nur einer Kraft von 4 Pferden;

daß seine Polster 14 Zoll lang waren, und

die unseren nur 6 Zoll;

daß die Oberflaͤche seines Wellbaumes 881,38 □ Zoll hielt, und

die des unseren nur 80 □ Zoll.

Er hat also eine 10 Mal groͤßere sich reibende Flaͤche, waͤhrend

seine Triebkraft nur 4 Mal groͤßer war, als die unsrige.

Ueberdieß machte sein Wellbaum nur 16 Umdrehungen in Einer Minute, waͤhrend

der unsrige in dieser Zeit 39 Mal umlief.

Wenn es sich darum handelt, die reibende Oberflaͤche zu vergroͤßern, so

haͤlt der Ausschuß es fuͤr besser den Durchmesser als die Breite der

Welle zu vergroͤßern.

Man koͤnnte sich mit Vortheil eines runden Schliefers aus zwei Stuͤken

bedienen, dem man irgend einen beliebigen groͤßeren Durchmesser geben, und

den man dann auf die meisten Wellen mittelst Bolzen und Keilen aufsezen

koͤnnte. Auf einen Theil der Oberflaͤche dieses Schliefers

koͤnnte man dann den Zaum wirken lassen.

Man hat die Idee gehabt, die Polster mit Blei, Kupfer, oder mit irgend einer Legirung

auszufuͤttern; man ist jedoch der Meinung, daß, bei dem großen Druke, der auf

die Welle Statt hat, Holz das schiklichste Material hierzu ist; daß die Welle,

selbst bei einer großen sich reibenden Oberflaͤche, sich immer erhizen, und

Metall auf Metall sich noch schneller abnuͤzen muͤßte.

Indessen hat die Anwendung des Holzes auch ihren Nachtheil; naͤmlich den, der

von der Verkohlung herruͤhrt, welche bei einem gewissen Grade von Hize immer

Statt hat. Waͤhrend des ersten Versuches hat sich das Innere der Polster

verkohlt, ungeachtet des ohne Unterlaß auf die Welle und auf die Polster

aufgegossenen Wassers. Um diesem Nachtheile vorzubeugen, hat man vor dem lezten

Versuche die Polster in's Wasser geworfen, und sie so lang darin gelassen, bis sie

davon gehoͤrig durchdrungen waren.

Ich muß nun noch den Unterschied zwischen dem Zaume des Hrn. de

Prony und jenem des Hrn. Fourneyron angeben.

Bei ersterem ist das Gewicht immer dasselbe, aber der Hebel, oder vielmehr der Punkt,

auf welchem das Gewicht auf dem Hebel angebracht ist, ist veraͤnderlich, wie

an einer Schnellwage.

Bei dem zweiten ist der Punkt, an welchem das Gewicht angebracht wird, immer

derselbe, immer in gleichem Abstande von der Achse der Umdrehung, und nur das

Gewicht wird veraͤndert.

Der Ausschuß hat, mit einem Worte, Hrn. Fourneyron's

Vorrichtung als leichtes und einfaches Mittel befunden, die Triebkraft zu bemessen,

und die Vorrichtung mit dem Rade erleichtert die Anwendung noch mehr.

Bericht des Hrn. Emil Dollfus, im Namen des mechanischen

Ausschusses, uͤber einen Versuch, den man an der

Spinn-Muͤhle der Hrn. Dollfus-Mieg und Comp. zu

Muͤlhausen mit einem Zaume zum Messen der Triebkraft angestellt

hat. In der Mai-Sizung 1828.

Hr. Dollfus erstattet hier Bericht uͤber einen

Zaum, der nach der Idee des Hrn. Fourneyron vorgerichtet,

aber fuͤr Getriebe von einer bestimmten Kraft berechnet ist, und zugleich an

jeder Welle einer jeden Maschine angebracht werden kann.

Beschreibung dieses Zaumes.

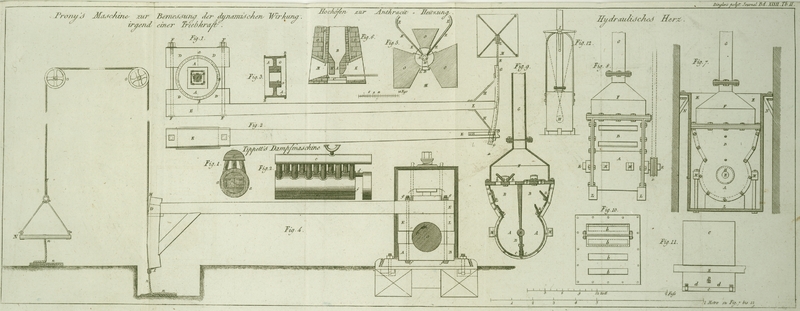

Fig. 1, 2, 3 und 4.

A, A, ist eine Rolle aus Gußeisen, die auf ihrem Umfange

zugedreht ist, und 24 Zoll im Durchmesser, 12 Zoll in der Breite haͤlt. Diese

Rolle hat zwei erhabene Raͤnder, B, B, um

hoͤlzerne Baken auf denselben fest zu halten. Das Loch oder die Oeffnung im

Mittelpunkte dieser Rolle

bildet ein Vierek von 8 Zoll in der Laͤnge und Breite, um auf einen Wellbaum

von einer gewissen Staͤrke aufgekeilt werden zu koͤnnen. C, C, ist ein Schliefer, der in den Mittelpunkt der

Rolle, A, eingekeilt wird, und nach Belieben gewechselt

werden kann, so daß er sowohl auf runde, als auf vierekige Wellen paßt. Der bei

gegenwaͤrtigem Versuche angewendete Schliefer hat ein vierekiges Loch von 4

Zoll Hoͤhe und Breite, und der Wellbaum, an welchem der Versuch angestellt

wurde, hat drei Zoll im Gevierte. D, D, sind die Baken,

welche die Reibung auf der Rolle hervorbringen sollen. Diese Baken sind Pfosten aus

Ahorn, die zusammengefuͤgt und horizontal gestellt sind, und gleiche Breite

mit der Rolle zwischen den Raͤndern, B, B, haben.

Der eine ist 6, der andere 5 Zoll tief ausgeschnitten damit sie die gegossene

eiserne Rolle gehoͤrig umfassen. Bei dieser Vorrichtung wird die reibende

Oberflaͤche der beiden Baken 530 3/4 □ Zoll; eine Oberflaͤche,

die, ohne vielen Druk, eine starke Reibung gestattet. An dem unteren Baken, D, D, ist der Hebel, E, E,

mittelst zwei Bolzen, F, F, von 18 Linien im

Durchmesser, die alles zusammenschrauben, befestigt. Der Hebel, E, E, hat, von dem Ende des Kreisbogens, G, G, bis zum Mittelpunkte der Rolle, 15 Fuß in der

Laͤnge. Der Kreisbogen, G, G, ist fest auf dem

Ende des Hebels mittelst der eisernen Arme H, H,

befestigt, und fuͤhrt einen Haken, I, zur

Aufnahme der Schnur, K, an welcher eine Schale, M, haͤngt: die Schnur laͤuft uͤber

die Wechselrolle, L.

Ehe wir den Versuch selbst beschreiben, muͤssen wir erwaͤhnen, daß wir

die Baken, statt sie mit Wasser zu begießen, sehr stark geschmiert haben. Es ist

vielleicht nicht uͤberfluͤssig zu bemerken, daß man sich wohl

huͤten muͤsse, kein Wasser zwischen die Rolle und die Baken kommen zu

lassen, sey es nun, daß man sie dadurch schluͤpfriger machen oder

abkuͤhlen wolle. Wir haben gleich bei einem ersten Versuche alle Nachtheile

der Anwendung des Wassers erfahren, die selbst nicht ohne Gefahr ist; denn das

Wasser erzeugt eine zu große Reibung. Man war durch das zitternde Schwingen, welches

dadurch entstand, in Gefahr den Hebel oder irgend einen anderen Theil des Zaumes zu

brechen.

Versuch.

Der von uns angestellte Versuch wurde an einem senkrecht stehenden Wellbaume

unternommen, was die hervorstehenden Raͤnder auf der Rolle, A, nothwendig machte, um den Apparat haltbar zu machen.

Es ist hier nothwendig zu bemerken, daß, wenn man es mit einem senkrechten Wellbaume

zu thun hat, der Hebel so vorgerichtet werden muß, daß er an dem Ende, E, nicht zu schwer wird. Da dieses Ende sowohl durch

seine eigene Schwere, als durch jene des Kreisbogens, G, G, immer

zu sinken strebt, so konnte es die Raͤnder der Rolle beschaͤdigen oder

selbst brechen, oder wenigstens den Versuch weniger genau und entscheidend machen.

Diese Vorsicht wird uͤberfluͤssig, wo der Zaum an einer horizontalen

Welle angebracht wird; denn in diesem Falle kann der Hebel mittelst eines

Gegengewichtes in's Gleichgewicht gebracht werden. Noch eine Vorsicht, die wir

getroffen haben, bestand darin, daß wir die untere Seite der Baken mit zwei eisernen

Reifstuͤken an jener Stelle beschlagen ließen, wo sie sich auf dem Rande der

Rolle reiben mußte, damit das Holz sich nicht zu schnell abnuͤzte.

Die Dampfmaschine, an welcher der Versuch angestellt wurde, war eine Maschine mit

niedrigem Druke aus der Fabrik der HHrn. Peel und Williams, nach Boulton und Watt's

Systeme. Sie ward fuͤr eine Maschine von der Kraft von 20 Pferden

ausgegeben.

Man fing damit an, die Hoͤhlung, O, O, der Rolle

mit kaltem Wasser auszufuͤllen, nachdem man vorlaͤufig mit Kitt die

Zwischenraͤume zwischen den Keilen und der Welle, P, ausgefuͤllt und verstopft hatte. Das Wasser sollte dazu dienen,

die Erhizung des Gußeisens soviel moͤglich zu verspaͤten. Nachdem die

Welle, P, welche gewoͤhnlich 41 Umdrehungen in

Einer Minute macht, diese Geschwindigkeit erlangte, und einige Umdrehungen in dieser

Schnelligkeit machte, fing man an die Niete der Schrauben-Bolzen, F, F, anzuziehen, und die Schale, M, mit Gewichten zu belegen. Diese Gewichte wurden nach und nach bis auf

100 Kilogramme gebracht, wobei man immer die Schrauben anzog, bis endlich die Welle,

P, nur mit Muͤhe mehr ihre

gewoͤhnliche Zahl von Umdrehungen zu Stande brachte, und wir schließen

mußten, daß die Last ihr Maximum erreicht hat. Nun wurde der Versuch unterbrochen,

nachdem er bereits eine Viertel-Stunde gedauert hatte, damit die Rolle sich

nicht zu sehr erhizte, die bereits heiß genug geworden ist, indem das Wasser,

welches im Anfange des Versuches zugegossen wurde, schon wirklich siedend heiß

wurde, obschon man bestaͤndig Talg an der sich reibenden Oberflaͤche

auftrug. Zu den 100 Kilogrammen auf der Schale, die das Maximum der Wirkung gaben,

muß man noch 8 Kilogramm, als die Schwere der Schale selbst, hinzusezen, was 108

Kilogramm gibt.

Da nun der von dem Hebel beschriebene Umfang = 30 Meter, 59 war, und die Welle 41

Umdrehungen in Einer Minute machte, so war die waͤhrend Einer Secunde auf die

Hoͤhe Eines Meters gehobene Last = 2258 Kilogr., 27. Dieß gibt nach Boulton

und Watt, in Pferdekraft ausgedruͤkt, 2258,27/101,35 = 22,28 Pferde.

Nachdem die Rolle, A, mittelst einer

hinlaͤnglichen Menge Wassers, das man zu wiederholten Malen in die obere Hoͤhlung

eingoß, gehoͤrig abgekuͤhlt war, wurde der Versuch von Neuem

angestellt, indem man die Welle mit der Uebertragung der Triebkraft, die die

Maschine in Umlauf sezt, in Verbindung brachte. Wir verfuhren auf die vorige Weise,

beluden die Schale nach und nach mit Gewichten, und zogen die Baken gegen die Rolle

an. Nach 15 Minuten, als bereits 77 Kilogramm auf der Wagschale lagen, fanden wir,

daß die Last wieder ihr Maximum erreicht hatte; denn die Welle, P, fing alsogleich an langsamer zu laufen, wenn man mehr

Gewicht auf die Schale legte. Der Versuch wurde dann beendet und der ganze Apparat

abgenommen, damit die erhizten Theile sich abkuͤhlen konnten. Wenn man nun zu

den 77 Kilogramm noch 8 Kilogramm, die Schwere der Schale, hinzu sezt, so

erhaͤlt man 85 Kilogramm, die die Maschine aushielt, nachdem sie die Bewegung

auf die Theile uͤbertrug, die sonst durch die Triebkraft in Gang gebracht

werden. Da nun die Maschine, wo sie leer ging, eine Last von 108 Kilogramm ertrug,

so verschlingt die Uebertragung der Bewegung 23/108 der Gesammt-Kraft, oder

ungefaͤhr 4 1/2 Pferde-Kraft. Wir haben uns waͤhrend dieses

Versuches uͤberzeugt, daß es nothwendig ist, auf bedeutende sich reibende

Oberflaͤchen zu wirken, wenn der Versuch gelingen soll; dadurch beseitigt man

die Nachtheile einer zu schnellen und zu starken Erhizung des Gußeisens und des

Holzes, indem man eine bedeutende Kraft mittelst eines geringen Drukes aufwiegen

kann, den man auf jeden einzelnen Punkt des sich reibenden Theiles wirken

laͤßt.

Da Hr. Fourneyron die Preisaufgabe uͤber Messung der dynamischen Wirkung der

Triebkraͤfte durch seine Versuche geloͤset hat, so traͤgt der

Ausschuß darauf an, ihm die Medaille zuzuerkennen.

Tafeln