| Titel: | Versuch einer Verbesserung der hydraulischen Pressen, Von Dr. Ernst Alban. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. XI., S. 74 |

| Download: | XML |

XI.

Versuch einer Verbesserung der hydraulischen

Pressen, Von Dr. Ernst Alban.

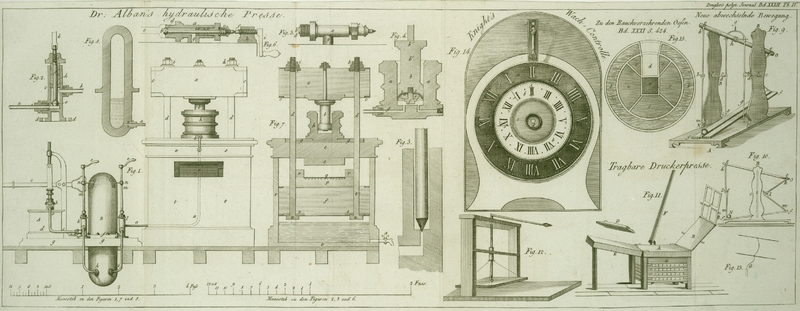

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Alban, Versuch einer Verbesserung der hydraulischen

Pressen.

Von jeher hat man den hydraulischen oder hydromechanischen Pressen den Vorwurf

gemacht, daß der zu ihrer Betreibung noͤthige Kraftaufwand zu

veraͤnderlich sey, indem dieser mit der Steigerung der Pressung in dem

Verhaͤltnisse wachsen muß, als der hydraulische Druk steigt, bei Aufhebung

dieses Drukes aber fast auf bloße Ueberwindung der Reibung in der Drukpumpe

beschraͤnkt wird. Allerdings ist dieser Vorwurf aber auch gerecht, und

gewinnt da vorzuͤgliches Gewicht, wo man ein stetig wirkendes Agens, zur

Betreibung der Presse, gebrauchen will. In solchem Falle hat man zwar allerlei

MittelSolcher Mittel siehe zwei im Polytechn. Journale, Bd. XII. S. 76. und Bd. XX. S. 218. aufgesucht und erfunden, Kraft und Last in eine uͤbereinstimmende

Wirkung zu bringen, fast alle diese Mittel sind aber entweder mehr oder weniger

unzuverlaͤssig, oder auch zu complicirt und umstaͤndlich, und

verursachen nicht selten sehr bedeutende Kosten.

Es sey mir erlaubt, einen sehr einfachen Weg anzugeben, auf dem man hier ohne große

Anlagen und bedeutenden Kostenaufwand zum gewuͤnschten Ziele gelangen

kann.

Auf der Tafel IV. habe ich einen Apparat vorgestellt, der vorzuͤglich zum

Pressen des Oehles aus oͤhlliefernden Saamen bestimmt ist. In Fig. 1. sieht man meine

neue Vorrichtung neben der Drukpumpe, A, aufgestellt,

von derselben fuͤhrt die Roͤhre, a, zur

eigentlichen Presse, deren Form ich zum Pressen der Oehlsaamen vorzuͤglich

zwekmaͤßig gefunden habe.

Daß ich gerade hier meinen Apparat auf eine Oehlpresse anwende, hat weiter keinen

Zwek, als Gelegenheit zu finden, uͤber die Form dieser meiner neuen

Oehlpresse dasjenige mittheilen zu koͤnnen, was meinem Vaterlande vielleicht

nuͤzlich werden koͤnnte. Daß mein Apparat fuͤr jede

hydraulische Presse anwendbar sey, sie moͤge einen Zwek haben, welchen sie

wolle, halte ich fuͤr uͤberfluͤssig zu bemerken.

Das neue Princip, welches ich anwende, den oben angegebenen Zwek zu erfuͤllen,

besteht darin, daß ich das, von der Drukpumpe der Presse in den Drukstiefel zu

foͤrdernde, Medium zuerst in einen Windkessel von sehr starker Bauart

fuͤhre, und von diesem dann zu dem Drukstiefel leite, die Verbindung zwischen

beiden aber willkuͤhrlich aufzuheben und herzustellen Einrichtungen getroffen

habe, die es moͤglich machen, die Drukpumpe ungehindert und fast in stetiger

Kraft fortarbeiten zu lassen, waͤhrend die Wirkung der eigentlichen Presse

bald gesteigert, bald aufgehoben wird. Da wo mehrere Pressen in Thaͤtigkeit

sind, kann mein Apparat mit wenigen Kosten in der Ausdehnung hergestellt werden, daß

alle aus seinem Windkessel ihre Beduͤrfnisse zu ziehen vermoͤgen.

Das in Tab. IV. Fig.

1, A, abgebildete Drukwerk ist ein ganz

gewoͤhnliches. Seine Einrichtung werde ich nicht weiter beschreiben, da

diejenigen, die sie nicht kennen sollten, sich aus Christian's

mecan. industrielle daruͤber belehren

koͤnnen. Ein solches Drukwerk kann ein einfaches (d.h. aus einer Drukpumpe

bestehendes, oder ein doppeltes (mit zwei Drukpumpen versehenes) seyn. Lezteres hat

bei groͤßern Pressen, oder da, wo mehrere einzelne Pressen in

Thaͤtigkeit gesezt werden sollen, entschiedene Vorzuͤge, zugleich ist

seine Wirkung auch stetiger, als die eines einfachen.

b, ist die Drukpumpe des Drukwerkes, c, der Drukhebel, d, die

Cisterne fuͤr das anzuwendende Medium, (Wasser oder Oehl). Sie ist mit einem

Dekel gehoͤrig dicht verschlossen, damit keine Unreinigkeiten in selbige

kommen koͤnnen, die das Medium verderben und der regelmaͤßigen Wirkung

der Drukpumpe Gefahr bringen.

Von der Drukpumpe fuͤhrt die Roͤhre, e, das

von derselben kommende Medium in den Windkessel, B.

Dieser ist ein sehr starkes cylindrisches Gefaͤß von Gußeisen, mit seinen

sphaͤrischen Endstuͤken aus einem Stuͤke gegossenUm denselben in dieser Form gießen, und namentlich, um den Kern befestigen zu

koͤnnen, kann man an beiden Enden desselben Oeffnungen lassen, die

nachher zugeschroben werden.. Bei, f, hat derselbe einen Kranz, womit er an

die Unterlage, g, festgeschroben ist. Er muß wenigstens

den vier- bis fuͤnffachen kubischen Inhalt des oder der Preßcylinder

(zusammengenommen) haben, und darf wo moͤglich, vorzuͤglich bei

groͤßern Pressen von keinem groͤßern innern Durchmesser, als der

Preßcylinder seyn, damit er dem Druke gehoͤrig widerstehe. Nahe am Boden

desselben bei, h, muͤndet das von der Drukpumpe

kommende Rohr ein, und auf der entgegengesezten Seite fuͤhrt das Rohr, i, aus demselben zum Preßcylinder. Zu- und

Abflußrohr koͤnnen beide durch Ventile abgeschlossen werden. Diese stehen

bei, k, und l, mit ihren

Buͤchsen aufgestellt. Die Einrichtung beider Ventile und ihrer Buͤchsen ist sich so

ziemlich gleich. Um sie deutlicher zu machen, habe ich eins derselben, und zwar das,

zwischen Drukpumpe und Windkessel befindliche in Fig. 2. im

perpendikulaͤren Durchschnitte vorgestellt. a,

ist das, von der Drukpumpe kommende, b, das zum

Windkessel fuͤhrende Rohr. Zwischen beiden steht der Cylinder, c, der das Ventil mit seiner Stopfungsbuͤchse

enthaͤlt. Er ist unten auf der Unterlage durch Schrauben, die durch seinen

Kranz, d, gehen, befestigt. Bei, e, im Cylinder befindet sich die Scheidewand, die die Roͤhren, a, und b, von einander

trennt. In selbiger ist eine Oeffnung angebracht, die das Ventil, f, (ein gewoͤhnliches Kegelventil)

enthaͤlt. Dieses hat einen diken Stiel, g, der in

dem obern Canale jedoch so viel Raum lassen muß, daß das Medium zwischen Stiel und

Canal zum Rohre, b, gelangen kann. Der Ventilstiel geht

bei, h, durch eine Stopfungsbuͤchse, damit das

Medium nicht bei demselben nach außen entwischen koͤnne. Der Schlußpfropfen,

i, der Stopfbuͤchse hat ein

muͤtterliches Gewinde mit drei Gaͤngen, in welchem der obere Theil des

Ventilstiels mit einem maͤnnlichen Gewinde sich bewegt. Auf das oberste, nach

außen hervorragende, Ende des Stiels ist ein Schluͤssel Fig. 1, m, gestekt, der bei Fig. 1, n, sich in einer, an dem Windkessel befestigten, Nuth

dreht, und am obersten Ende mit einem Handgriffe, o,

versehen ist. Durch selbigen kann man den Ventilstiel drehen. Bei dem Drehen

desselben wird das Ventil durch das Gewinde am Stiel gehoben, oder in seinen Siz

gedruͤkt.

Das Ventil fuͤr das Abflußrohr ist von gleicher Construktion; sein unterer

Kegel muß jedoch nur eine sehr kleine Oeffnung deken. Eine Oeffnung von einer Linie

Durchmesser wird schon hinreichen, bei groͤßern Pressen genug vom Medium in

den Preßcylinder zu lassen. Denn da es fuͤr die meisten Faͤlle

erforderlich ist, daß der Preßkolben nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit

steige, um ein allmaͤhliches Zusammendruͤken der zu pressenden

Gegenstaͤnde zu bewirken, so darf der Zufluß nur hoͤchst

gemaͤßigt seyn. Das Ventil wird hier zugleich Regulator des Zuflusses in den

Preßcylinder, indem es vermittelst des Schluͤssels beliebig mehr oder weniger

geoͤffnet werden kann. Ventilsiz sowohl als Kegel des Ventils rathe ich in

der, Fig. 3.

bezeichneten, Form, und zwar von Stahl, zu verfertigen. Die Figur stellt beide in

natuͤrlicher Groͤße vor.

Das Ventil zwischen Drukwerk und Windkessel kann in den meisten Faͤllen auch

entbehrt werden. Es hat dann nur seinen Nuzen, wenn das Drukwerk einer Reparatur

bedarf, und man den Druk des Mediums im Windkessel nicht zu vermindern

wuͤnschtIch habe bei hydraulischen Pressen immer Ventile den Haͤhnen

vorgezogen und ich glaube wohl, daß ich darin der Meinung jedes erfahrnen

Mechanikers entspreche. Haͤhne werden naͤmlich durch den

großen Druk des Mediums zu sehr gegen die entgegengesezte Wand ihrer

Huͤlse gedraͤngt und dieserhalb bald verdorben. Man vergleiche

hiemit, was ich im XXIX. Bd. S. 325

in der Note gesagt habe..

Um den Windkessel mit dem gehoͤrigen Quantum stark comprimirter Luft zu

versorgen, koͤnnte derselbe durch eine Compressionspumpe geladen werden. Die

comprimirte Luft wird sich sehr lange darin erhalten, ohne durch neuen Zuschub

ersezt werden zu duͤrfen. Wo man die Anschaffung einer besondern

Compressionspumpe scheut, koͤnnte man den Windkessel allenfalls auch durch

das gewoͤhnliche Drukwerk mit derselben laden. Man koͤnnte bei der

Construktion des Drukwerks dann die gehoͤrige Ruͤksicht darauf

nehmen.

An dem Drukwerke muß ein Sicherheitsventil angebracht werden, welches so eingerichtet

ist, daß es das, aus demselben etwa kommende, Medium in die Cisterne des Drukwerkes

wieder zuruͤkfuͤhre. Einrichtungen der Art befinden sich an jedem

gewoͤhnlichen Drukwerke (s. Christian's

mecan. industr.). Statt des Sicherheitsventils kann man

auch meine in diesem Journale (Bd. XXVIII. S. 425) beschriebene und abgebildete

Hemmungsvorrichtung anbringen. Sie verhuͤtet auf eine weniger Kraft

verschwendende Art die Ueberladung des Kessels.

Die eigentliche hydraulische Oehlpresse Fig. C, hat, wie

auf der bezeichneten Tafel zu sehen ist, eine ganz neue Form. Ihr Drukcylinder sieht

uͤber der Preßlade und ist gebohrt. Es bewegt sich ein Kolben darin, dessen

unterer Theil genau in den Cylinder paßt. Seine Liederung besteht aus einer

doppelten Lederkappe, zu deren Aufnahme die untere Flaͤche des Kolben etwas

hohl ausgedreht ist. Die Kappe wird in diese Hoͤhlung durch eine Scheibe

eingedruͤkt, die durch eine starke Schraube an den Kolben angezogen wird.

Um diese Einrichtung meines Preßkolbens mehr zu versinnlichen, habe ich in Fig. 4. einen

perpendikulaͤren Durchschnit des Preßcylinders mit demselben vorgestellt, a, bezeichnet den Preßcylinder von Gußeisen mit sehr

starken Waͤnden. Er ist unten zugegossen, so daß sein Boden mit ihm aus einem

Stuͤke besieht. b, ist der Kolben. Er paßt mit

seinem untern Theile genau in den Cylinder, und bewegt sich beinahe schon dicht

darin auf und nieder. Sein oberer Theil b' ist etwas

schwaͤcher, und hat ganz oben bei b'' einen

starken Ansaz, womit er sich gegen den Querbalken Fig. 1, a, der Presse stuͤzt. Der oberste

schwaͤchere Theil desselben geht durch den Querbalken und dient zu

Befestigung des Kolbens daran. Zu diesem Zweke wird, wenn er durch den Querbalken

gestekt ist, oben eine Mutter vorgeschroben.

Die Form der Aushoͤhlung der untern Kolbenflaͤche ersieht man bei, c: d, sind die beiden ledernen Kappen. (Ich nehme zwei

Kappen uͤber einander, der groͤßern Dauerhaftigkeit wegen). Der

umgestuͤlpte Rand der innern Kappe ist etwas schmaͤler, als der der

aͤußern; e, ist die, die Kappen an den Kolben

andruͤkende, Scheibe, f, die sie anziehende

Schraube. Sie dient beim Sinken des Kolbens demselben zugleich als Stuͤzpunkt

auf dem Boden des Cylinders, um zu verhuͤten, daß die Kappen auf denselben

stoßen, und verbogen und beschaͤdigt werden. Dieserhalb ragt sie auch nach

unten mehr, als diese hervor.

In den Boden des Cylinders muͤndet sich das vom Windkessel kommende Rohr,

welches ihm das Medium unter starkem Druke zufuͤhrt, wenn die Pressung

beginnen soll. Es ist auf die gewoͤhnliche Weise in denselben eingesezt. In

der bezeichneten Figur sieht man dasselbe bei, g.

Zum Ablassen des Mediums aus dem Cylinder dient ein Ablaßventil, das in Fig. 1. bei,

b, von vorne gesehen wird, und in Fig. 5 und 6. besonders, und zwar der

bessern Deutlichkeit wegen in ersterer Figur im Aufrisse, in lezterer im

Durchschnitte vorgestellt ist.

Es besteht aus dem Rohre, a, das in den Preßcylinder

eingeschroben wird. Von seiner innern Muͤndung, b, fuͤhrt ein enger Canal in den innern Raum des Preßcylinders.

Selbiger ist in Fig.

6. bei, c, punktirt angegeben. Die innere

Muͤndung desselben wird durch ein Ventil, d,

geschlossen, dessen Stange durch den Canal des Rohres fuͤhrt, am Ende

desselben durch eine Stopfbuͤchse geht, und dann nach außen hervortritt.

Außerhalb ist eine Huͤlse, e, auf selbigen

geschroben, in welcher eine Spiralfeder enthalten ist. Diese Spiralfeder wird durch

das Aufschrauben der Huͤlfe auf die Stange zusammengedruͤkt, stemmt

sich folglich gegen diese, druͤkt dadurch die Stange nach außen, und

haͤlt so das Ventil geschlossen. Soll es geoͤffnet werden, so

druͤkt die Schraube, f, gegen das Ende der

Stange, und schiebt diese nach einwaͤrts, worauf das Ventil seinen Siz

verlassen muß, und dem Medium den Austritt aus dem Cylinder verstattet. Dieses

fließt dann durch das Seitenrohr, g, ab, und kann durch

eine an selbiges geschrobene Roͤhre in die Cisterne des Drukwerks geleitet

werden.

Die das Ventil oͤffnende Schraube dreht sich in einer Stuͤze, h, die auf der großen Platte der Presse angeschroben

ist. Sie ist an ihrem Ende zur leichtern Handhabung mit einer Kurbel, i, versehen.

Diese ganze Vorrichtung zum Ablassen des Mediums aus dem Preßcylinder muß in der

vordern Fronte der Presse angebracht seyn, damit der Arbeiter, der auf dieser Seite

die zu pressenden Oehlkuchen in die Presse hineinschiebt, und aus derselben wieder

herauszieht, die Kurbel gleich bei der Hand habe, um den Preßcylinder, nach den

jedesmaligen Forderungen seines Geschaͤfts, zu fuͤllen oder zu

entleeren.

Was diejenigen Vorrichtungen meiner Presse betrifft, die den Druk des Preßkolbens auf

die Oehlkuchen uͤbertragen, so bestehen sie zuvoͤrderst: aus dem

Querbalken, Fig.

1 und 7. a, der gegen den der Preßkolben, b, von unten druͤkt. Er kann von starkem

Eichen- oder Buchenholz verfertigt werden, und muß an beiden Enden mit

eisernen Ringen, c, c, beschlagen seyn. Da wo der Kolben

gegen ihn druͤkt, ist er mit einer starken eisernen Platte belegt.

Von dem Querbalken haͤngen zwei starke eiserne Stangen, d, d, herunter, die die große Platte, e, des

Gestelles durchbohren, um in den innern Raum des untern Preß- und

Oehlbehaͤlters hinabzusteigen. Innerhalb dieses Raumes gehen sie durch einen

zweiten Querbalken, der in Fig. 7., die das Gestell

der Presse im perpendikulaͤren Laͤngsdurchschnitte vorstellt, durch,

f, bezeichnet ist.

Da wo die Stangen durch die große Gestellplatte, e,

dringen, ist in diese eine eiserne Platte, g,

eingelassen, die zugleich dem Preßcylinder, h, als

Unterlage dient, und deren Oeffnungen den Stangen zur sichern Fuͤhrung

dienen, um das Schwanken des obern Querbalkens und des Kolbens zu verhuͤten.

Zur Befestigung der Stangen an den obern Querbalken dienen die Muttern, i und k, die auf das obere

Ende derselben geschroben sind, und den Stuͤzpunkt fuͤr die Stangen

abgeben. Da wo sie auf dem Querbalken aufliegen, ist derselbe mit starken eisernen

Schienen, l und m,

versichert. Das untere Ende der Stangen hat große Koͤpfe, n, n, die sich gegen den untern Querbalken

stuͤzen. Sie sind mit den Stangen aus einem Stuͤke geschmiedet, und

druͤken ebenfalls gegen eiserne, im untern Querbalken eingelassene Schienen,

o, o. Bei der Zusammenstellung der Presse stekt man

die Stangen zuerst durch den untern Querbalken, dann durch die Gestellplatte und

zulezt durch den obern Querbalken.

Der untere Querbalken traͤgt die Preßplatte, x. Selbige muß etwas

groͤßer seyn, als der zu pressende Kuchen. Sie ist von Holz und auf ihrer

Oberflaͤche gefurcht. Die Furchen bilden die Rinnen zum Abtroͤpfeln

des Oehls bei der Pressung. Ueber dieselben ist eine Eisenplatte, q, mit Loͤchern gelegt. Nach drei Seiten, die

vordere ausgenommen, ist um die Preßplatte herum ein mehrere Zolle erhabener Rand,

r, r, von Holz gelegt, der die Lage des Kuchens nach

diesen drei Seiten sichert. An der vordern muß er natuͤrlich fehlen, damit

hier dem Auflegen der Kuchen auf die Preßplatte nichts im Wege stehe. An die untere

Flaͤche der Gestellplatte, e, gegen welche die

Preßplatte beim Steigen des Preßkolbens die Oehlsaamenkuchen andruͤkt, ist ein Kloz,

s, angenagelt und mit Eisenblech beschlagen. Der

Kloz paßt, beim Ansteigen der Preßplatte an die Gestellplatte, genau zwischen die

erhabenen Raͤnder der Preßplatte hinein, und beruͤhrt diese Platte

beim weitern Aufsteigen. Diese Einrichtung befoͤrdert das gehoͤrige

Zusammenpressen des Kuchens, das, beim Mangel dieses Klozes, durch die aufstehenden

Raͤnder der Preßplatte sonst verhindert wuͤrde.

Die Presse ruht mit der Gestellplatte, e, ohne weitere

Befestigung auf dem untern Behaͤlter, t. Ihre

Schwere reicht hin, um sie fest mit diesem zu verbinden. Der Behaͤlter ist

ein starker Kasten von Tannen- oder Eichenholz, im untern Theile mit Blech

ausgesezt, um ihn gehoͤrig dicht zu machen, und so jeden Verlust von dem sich

darin sammelnden Oehle aus demselben zu verhuͤten. Er ist am untern Ende mit

einem Abzapfhahne, u, versehen. Da, wo die Kuchen in

denselben gefoͤrdert werden, um sie auf die Preßplatte zu legen, ist die Wand

desselben ausgeschnitten, wie in Fig. 1. bei v, zu sehen ist.

––––––––––

Die Wirkung meiner neuen hydraulischen Preßvorrichtung erklaͤrt sich auf

folgende Weise:

Der Windkessel muß auf irgend eine Art durch eine Compressionspumpe oder, im Falle

der Noth, durch die Drukpumpe selbst mit Luft in dem Maße geladen werden, daß

wenigstens 2/3 seines innern Raumes (wie in Fig. 8, die einen

perpendikulaͤren Durchschnitt des Windkessels darstellt, zu sehen ist) mit

hoͤchst comprimirter Luft, etwa von 2000 Pfund Druk auf den Quadratzoll

gefuͤllt werden. Diese Luft ist nun als das eigentliche Agens fuͤr die

Presse zu betrachten, und wird bei der Wirkung derselben dadurch in ihrem

comprimirten Zustande erhalten, daß fortwaͤhrend durch das Drukwerk von dem

Medium der Presse Wasser, oder besser, Oehl,Man vergl. hier das von mir in diesem Journale, Bd. XXIX S. 85. Gesagte. in den untern Theil des Windkessels gebracht, und so das in den Drukcylinder

abfließende stets ersezt wird. Da die Luft sich immer im obern Theile des

Windkessels haͤlt, das das Medium aus dem Windkessel zum Druk- oder

Preßcylinder fuͤhrende Rohr, a, aber vom untern

Ende desselben abgeht, wo nur vom Medium angehaͤuft ist, so wird die Luft nie

entweichen koͤnnen, es muͤßte denn zu viel des Mediums aus dem

Windkessel abgelassen werden, und die Luft in das Rohr, a, mit uͤbergehen. Ein solcher Umstand kann aber nicht eintreten,

wenn das Drukwerk und das durch dasselbe in den Windkessel zu liefernde Quantum des

Mediums in ein gehoͤriges Verhaͤltniß zu seinem Verbrauche in der

Presse (dem Drukcylinder) gebracht ist.

Ist nun die Presse mit einem Oehlsaamenkuchen gespeiset, und ihre Wirkung soll

beginnen, so bewegt der Arbeiter nur den Handgriff des, zwischen Windkessel und

Drukcylinder befindlichen Ventils, wodurch dieses sich oͤffnet und das Medium

mit dem ihm durch die comprimirte Luft des Windkessels mitgetheilten Druke in den

Drukcylinder treten laͤßt. Die Folge hiervon ist, daß der Kolben desselben

dadurch gehoben wird, und die Pressung des Oehlsaamenkuchens besorgt. Ist die

Pressung vollendet, so schließt der Arbeiter das eben genannte Ventil, ergreift die

Kurbel des am Drukcylinder befindlichen Entleerungsventils, und oͤffnet

selbiges durch Vorwaͤrtsdrehung der Kurbel. Das Medium fließt nun durch die,

von dem Entleerungsventile zur Cisterne des Drukwerks fuͤhrende,

Roͤhre in leztere zuruͤk, der Kolben und mit ihm die Preßplatte

sinken, worauf die Presse neu beschikt werden kann.

Da der kubische Inhalt des Windkessels so berechnet ist, daß er den des

Drukcylinders, und zwar desjenigen Raumes darin, der beim hoͤchsten Stande

des Kolbens unter demselben sich befindet, bei weitem an Groͤße

uͤbertrifft, so wird beim Abstroͤmen einer so geringen

Quantitaͤt des Mediums aus demselben, als der Drukcylinder zu seiner

langsamen und allmaͤhlichen Fuͤllung bedarf, der Druk der comprimirten

Luft, die durch das Abstroͤmen des Mediums nur wenig Raum gewinnt, um ein

sehr geringes vermindert werden, zumal da die Drukpumpe einen großen Theil des

abfließenden Mediums sogleich und waͤhrend seines Abfließens wieder

ersezt.

Auf diese Weise muß das Drukwerk mit einer fast immer stetigen Kraft arbeiten, um den

Abgang des Mediums im Windkessel zu ersezen, und es ist also durch diese Vorrichtung

jener an den hydraulischen Pressen oben geruͤgte Nachtheil bei ihrem Betriebe

fast ganz gehoben, wenigstens ist die Veraͤnderlichkeit im Widerstande des

Drukwerkes bei dessen Bearbeitung so sehr unbedeutend, daß sie fast keine

Erwaͤhnung verdient.

Hat man einen genuͤgend großen Windkessel und ein entsprechendes Drukwerk, so

koͤnnen, wie ich schon oben bemerkt habe, von ersterem auch mehrere Pressen

versorgt werden. Die Wirkung dieser Pressen ist dann mit leichter Muͤhe von

dem sie bedienenden Arbeiter durch Oeffnung und Schließung der dazu dienenden

Ventile abwechselnd zu steigern und aufzuheben, waͤhrend die Kraft, ohne

durch diesen Wechsel modificirt zu werden, an dem Drukwerke stetig fortwirkt.

Noch ein großer Vortheil der Anwendung meines Windkessels ist in dem Umstande

begruͤndet, daß man den Act der Pressung mit jeder beliebigen Geschwindigkeit

begehen kann, je nachdem man die Communikation zwischen Windkessel und Drukcylinder

durch Oeffnung des

Ventils (das zugleich Regulirungsventil ist), schneller oder langsamer bewirkt. Daß

dieser Vortheil bei manchen technischen Arbeiten großes Gewicht gewinnen

koͤnne, duͤrfte wohl Keiner bezweifeln. Was die Form meiner Oehlpresse

betrifft, so hat sie sich durch die Erfahrung als sehr zwekmaͤßig und

vortheilhaft bestaͤtigt. Zu den bei ihrem Gebrauche sich ergebenden

Vortheilen rechne ich vorzuͤglich folgende:

1) Der Preßcylinder befindet sich nicht, wie bei den gewoͤhnlichen

hydraulischen Pressen, unter der eigentlichen Preßvorrichtung oder der Preßlade,

sondern uͤber selbiger, ist daher nicht der Verunreinigung durch

uͤbertriefendes Oehl oder etwa durch die Tuͤcher dringendem

schmierigem Saamen ausgesezt, kann auch nicht so leicht durch den Arbeiter

waͤhrend des Einlegens und der Herausnahme der Kuchen verunreinigt und

beschaͤdigt werden, zumal wenn man uͤber den Cylinder und alle zu ihm

gehoͤrigen, uͤber der großen Gestellplatte befindlichen, Theile der

Presse eine hoͤlzerne Kappe sezt. Auch sind Reparaturen am Cylinder und

Kolben ferner bei einer solchen Form der Presse leichter bewerkstelligt, indem man

nur den obern Querbalken abzunehmen braucht, um leicht zu beiden zu gelangen.

2) Die Presse ist sehr einfach, wenig kostspielig, leicht, und nimmt wenig Raum ein.

Ihr Gestell kann sogar, unbeschadet der noͤthigen Staͤrke der Presse,

wie Fig. 1.

zeigt, von Holz gebaut werden. Ihre Aufstellung bedarf keines besondern Fundamentes

oder der Grundgrabung. Sie ist an jedem Orte aufzustellen, und es sind dazu keine

großen Vorbereitungen noͤthig. Auch kann sie leicht von einem Orte zum andern

transportirt werden.

3) Ihre Behandlung ist sehr einfach, durch das Oeffnen und Schließen zweier Ventile

ist ihre Wirkung schnell oder langsam (nach Belieben) auf den hoͤchsten Grad

zu steigern und auch wieder schnell aufzuheben, ohne daß der Arbeiter seinen

Arbeitsplaz zu verlassen noͤthig hat.

4) Die Presse enthaͤlt zugleich ein Oehlmagazin, in welches das ausgepreßte

Oehl ohne besondere Vorrichtung von selbst ablaͤuft, und keine

Abflußcanaͤle, wie in den gewoͤhnlichen Preßladen, verstopfen kann.

Durch einen Schwimmer kann man den Oehlstand im Magazine leicht erfahren, und dieser

wird den Besizer der Presse bald belehren, ob der Arbeiter fleißig gewesen ist oder

nicht. Das Oehl braucht nur von Zeit zu Zeit abgelassen zu werden, wodurch das

Geschaͤft leicht unter bessere Controlle gebracht werden kann.

5) Die Arbeiter koͤnnen nicht zum gepreßten Oehle kommen. Die Preßplatte steht

naͤmlich dem Rande der, zum Hereinschieben und Herausnehmen der Kuchen

bestimmten, Oeffnung im Behaͤlter zu nahe, als daß jemand in den

Behaͤlter kommen und Oehl herausfuͤllen koͤnnte. Der Abzapfhahn

wird aber mir einem Schlosse versehen, dessen Schluͤssel der Fabrikbesizer

allein in Haͤnden hat.

Diejenige Oehlpresse, die ich nach dieser Form gebaut habe, preßt nur zur Zeit immer

Einen Kuchen. Nach derselben habe ich die, in der Zeichnung gelieferten, Maaße auch

so ziemlich genommen. Der Drukcylinder derselben ist von Messing, das uͤbrige

Gestelle, mit Ausnahme der eisernen Stangen und Schienen, von gutem, altem, trokenem

Eichenholze. Sie steigt bei der Pressung nur um 2 1/2 bis 3 Zoll, woher die ganze

Hoͤhe des Preßcylinders nur 9 Zoll betraͤgt. Ihr Kolben schließt

allezeit sehr dicht. Etwa durch das Leder seiner Kappen durchsikerndes Oehl sammelt

sich uͤber demselben und wird beim Steigen des Kolbens durch eine am obern

Rande des Cylinders angebrachte Oeffnung abgefuͤhrt, die es in diejenige

Roͤhre leitet, welche vom Entleerungsventile zur Cisterne geht. Es wird Senf

mit dieser Presse gepreßt, und sie liefert eine so reiche Ausbeute an Oehl, und die

ausgepreßten Kuchen sind so vollkommen troken und fest, daß der Besizer derselben

stets im hoͤchsten Grade zufrieden damit gewesen ist.

Sehr leicht kann man diese Presse auch zum Pressen mehrerer Kuchen zugleich

einrichten, wenn man die Entfernung zwischen Preßplatte und Drukkloz groͤßer

und den Hub und Durchmesser des Kolbens verhaͤltnißmaͤßig

hoͤher einrichtet. Jeder Mechaniker wird hier die noͤthigen Mittel zur

Erreichung des Ziels von selbst zu finden wissen.

Tafeln